2023 Volume 20 Issue 1 Pages 2-15

2023 Volume 20 Issue 1 Pages 2-15

企業の「表象としての経営理念」について、理論的な検討を行う。表象とは「哲学・心理学で、直観的に心に思い浮かべられる外的対象像」であるが、一般的には「具体的あるいは抽象的な事物を、何かで表すこと」である。表象として示されるものは様々であるが、その最も根本的な要素は言葉である、とされている(涌田2016)。

したがって本稿では、「表象としての経営理念」を、書き言葉(書かれたテクスト)として示されたものと捉える。これはエクリチュールであり、経営理念の受け手である社員(すなわち読者)による多様な解釈が可能となる。また北居(1999)が示した、ロラン・バルトの文学理論に基づく、経営理念の「読者論」とも関連性が高い。

この仕組みについて、表象やテクスト論とも関係性の深い「記号論に基づくコミュニケーションモデル」を援用し、経営理念の作成や浸透について検討した。ここでは、池上(1983, 1984)が提示した、「ヤコブソンの6機能モデルを修正したハイムズ(1962)に基づくモデル」を活用した。ここで経営理念の読者である社員は、コンテクストを参照しながら主体的に解釈を行うこととなる。また日本語が、コンテクスト依存性の高い言語であるという特性も、読者の解釈のさらなる多様性を生む可能性がある。一方、このモデルでは、読者である社員同士の対話や活動を示すことができないことが課題である。

さらにこのモデルを用いて、経営理念の変化、すなわち新たな表象としての経営理念の作成と変更についても検討を行った。表象としての「経営理念の変化」は、重要な経営理念研究のテーマと思われるが、経営理念浸透に比べるとその注目度が少ない。このモデルを用いると、加藤(2016)によるミツカンの事例研究での「経営理念の変化」についても、わかりやすく示すことが可能であった。

これらは社会構成主義、ポスト構造主義に基づく視座であり、研究方法としては質的研究やディスコース研究が望ましいと考えられる。

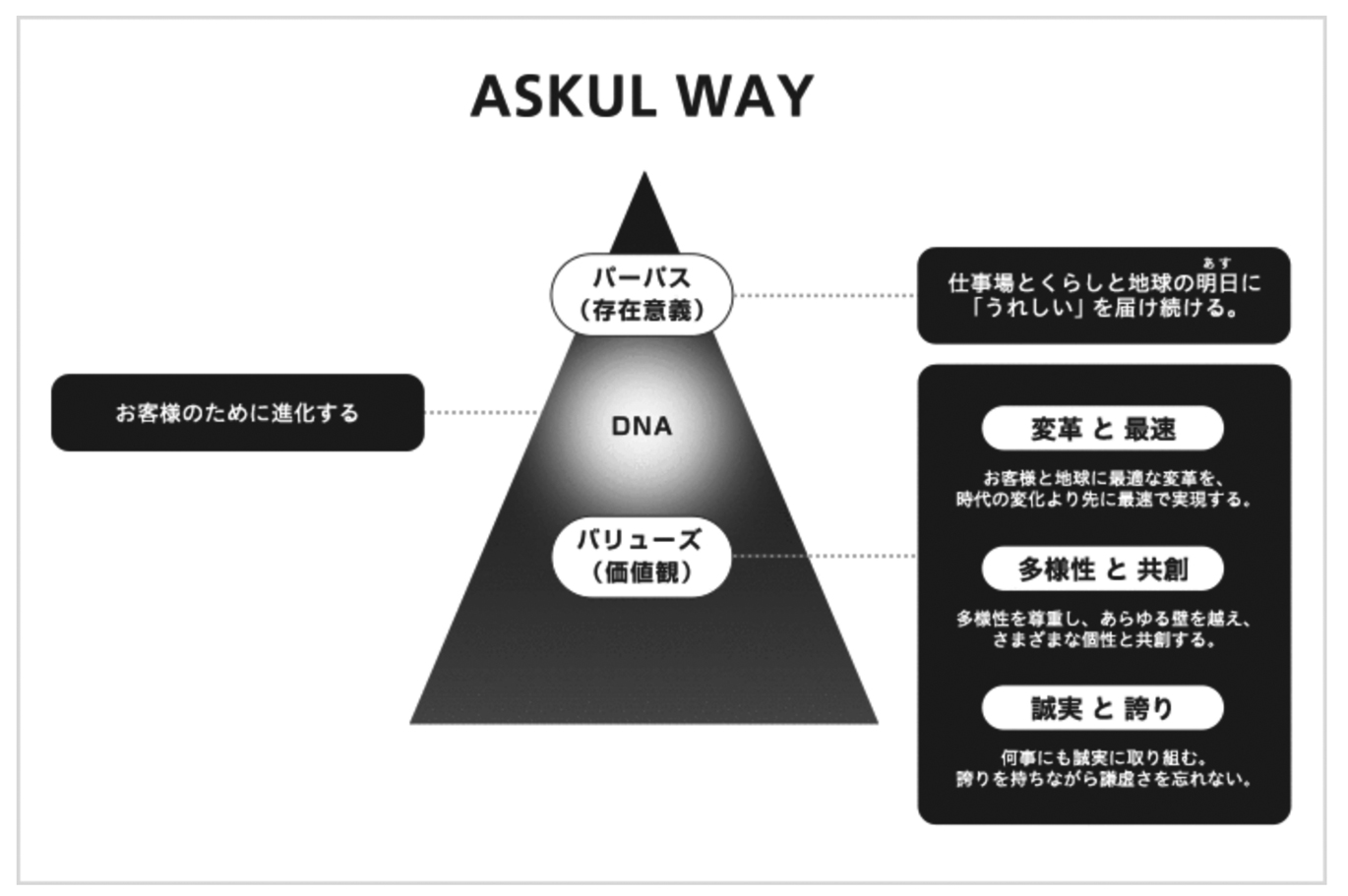

最近、パーパス論の流行とともに、新たな「パーパス」を制定する企業が増えている。例えばソニーは、2019年1月に「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というパーパスを制定している。またアスクルは、「仕事場とくらしと地球の明日に「うれしい」を届け続ける。」というパーパス(存在意義)を、2021年7月に制定している。最近あらたに成文化され、公表されたこのようなパーパスは、その企業がなぜ存在しているのかという意義を「言葉」で表したものである。すなわち企業の新たな「表象」ということができるであろう。

パーパスが経営理念かどうかは、まだ研究者でも統一した見解はないようである。しかし、「現代の時代精神に合わせて、経営理念がパーパスで言い替えられながらも、経営理念の重要さは普遍的」(村山2022:140)とあるように、経営理念の広い概念に含まれる、と捉えて良いのではないだろうか。したがって、企業の新たな表象としての、「パーパスという経営理念」と言い換えることも可能であろう。

先行研究においても、「経営理念を企業の表象として捉える」ことが行われている。例えば加藤(2016)は、内藤・涌田編著(2016)『表象の組織論』の中で、「老舗企業の表象としての経営理念」について、ミツカンの事例を示している。また清宮(2019)『組織のディスコースとコミュニケーション』の中で、ジョンソン・エンド・ジョンソン「我が信条」の事例を示し、「企業理念という言説は企業を見る表象」(同:7)と述べている。

経営理念を表象として捉えることで、経営理念に関する理論的な説明が、これまでよりも可能になるのであろうか。これまで経営理念研究においては、企業内への浸透について、さまざまな理論をもとにその解明が行われてきた(例えば、高尾・王2011、田中2009、2016、瀬戸2017、柴田2017など)。また経営理念の変化についての理論的研究は、最近になり注目されてきた分野である(王2023など)。しかし表象の視点から、これらを理論的に解析した研究は少ない。また経営理念の浸透や変化などについて、同時に説明できるような理論やモデルもないように思われる。表象論が、これらの経営理念に関する事象をこれまで以上にわかりやすく、さらに同時に説明できるかどうかを試みることは、意義があると言えるであろう。

本稿では、テクストとして成文化され、公表された経営理念を「表象としての経営理念」ととらえ、その理論的な検討を行うこととする。まず表象の定義を確認し、テクストとの関係を整理して、本稿での「表象としての経営理念」としての考え方を示す。次に表象やテクストと関係性の高い記号論によってモデル化を検討する。さらにこのモデルに基づき、経営理念の作成や浸透、さらに変化についての理論的説明を試みることとする。

表象(representation)とは、もともとは、「哲学・心理学で、直観的に心に思い浮かべられる外的対象像」である。また「知覚的・具象的で、抽象的な事象を表す概念や理念とは異なる」(以上、小学館『デジタル大辞典』)。ここから一般的には、「具体的あるいは抽象的な事物を、何かで表すこと」(涌田2006:1)を示している。さらに表象とは、「既に意味がもとから存在していてその意味を単に伝達し、反映するものではなく」、(新たな)「意味を作りだす実践、生産」の対象である(粟谷2002:30)と理解される。「表象の内容はあらかじめ定義づけられているのではなく、それが立ち現れる際にその関係性に基づき構築されていく」のである(髙木2022b)。

この表象の視点は、組織研究においても重要性が高まっている(内藤・涌田2016、髙木2022a・2022b)。髙木(2022b)によれば、表象を契機とした組織行為へと組織研究がシフトしているという。

表象として示されるものは、絵画や映画といった視覚的イメージや、音楽といった聴覚的な表現、文学や活字メディアなどの言語的表現など様々である。内藤・涌田(2016)では、「表象の最も根本的な要素はことばである」(涌田2016:1)とし、言語表象を対象としている。経営理念も言葉で示されたものとして捉えることが多く、本稿では言葉による言語表象、これを単に「表象」として、議論を進めたい。

2.2 表象とテクスト―「表象としての経営理念」としての捉え方―表象とは「具体的あるいは抽象的な事物を何かで表すこと」であり、その最も根本的な要素は「言葉」である。ここで「言葉」とは、「テクスト」と言い換えることもできる。

言葉、すなわちテクストには、発話と記述、すなわち話し言葉と書き言葉の2種類が存在する。また現代思想としてこれらを考えると、前者はパロールであり、後者はエクリチュールである(千葉2022)。

本稿の研究対象である経営理念について考えてみよう。話し言葉による経営理念とは、例えば、経営者(創業者)が、社員に対し実際の局面で、企業あるべき姿や行うべき行動を直接語りかけた言葉である。書き言葉による経営理念とは、経営者(創業者)の言葉を成文化し、ホームページに掲載したり、カードとして配布したり、額として掲示したりしたものである、と考えることができる。

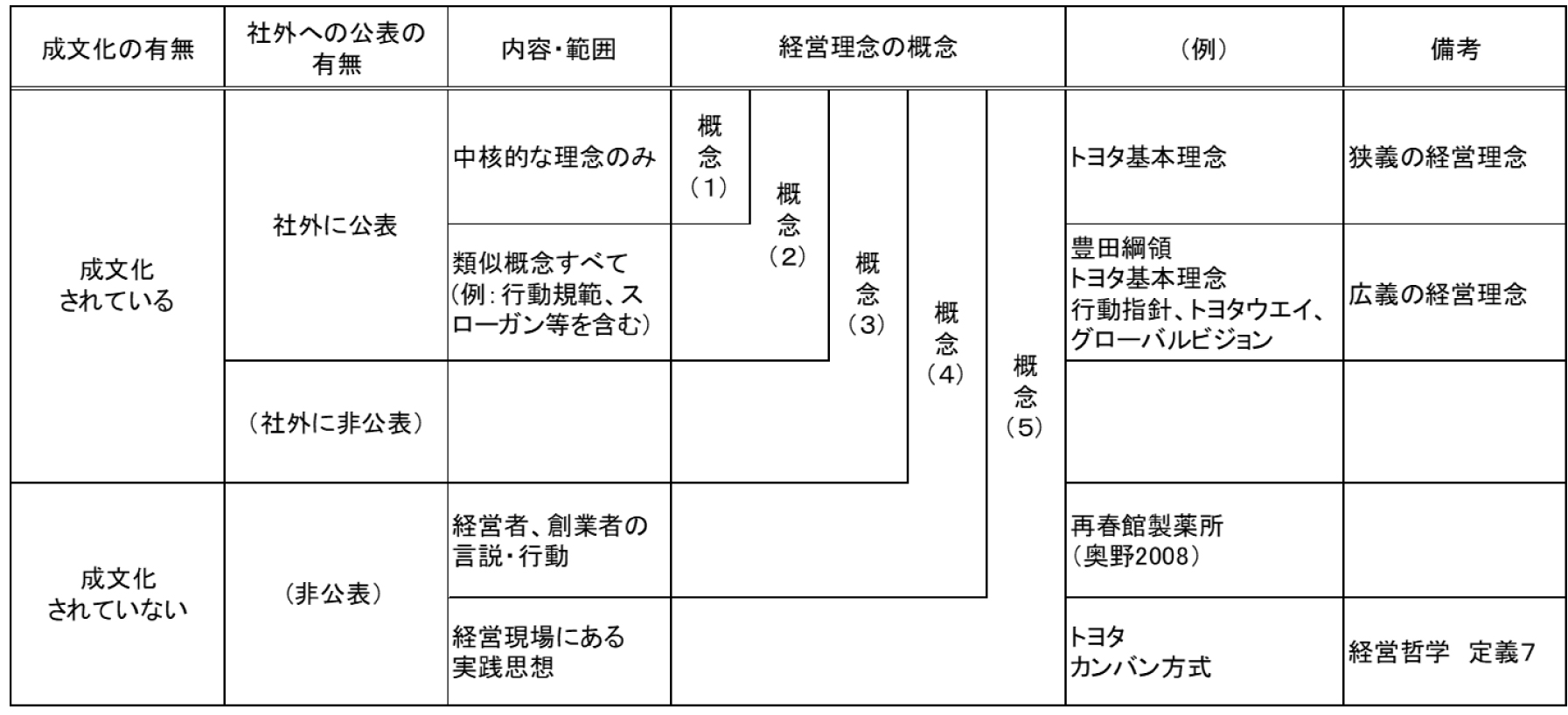

経営理念の定義は研究者によって様々であり、統一した定義は存在していない(柴田 2017:21-23)。その中で経営理念が成文化されているものに限定するかどうかは議論の分かれるところである。例えば、野林(2019)では、表1のように経営理念の概念的分類を行っている。

ここでは、成文化され、社外に公表された概念(1)、概念(2)を本稿の対象としたい。すなわち、「表象としての経営理念」を、成文化され公表されたテクスト、すなわちエクリチュールとして捉えることとする。

2.3 読むことによる解釈の多様性―表象としての経営理念とその読み―「表象としての経営理念」を、成文化され公表されたテクスト、すなわちエクリチュールとして捉えた場合、そこには「読み」の問題が発生する。「エクリチュールは、ひとつの場所に留まっておらず、いろんなところに流れ出して解釈というか誤解を生み出していく」(千葉2022:39)のである。

経営理念浸透研究において、文学理論に基づき、読者の視点とその多様な解釈の重要性を最初に訴えたのは、北居(1999)である。北居(1999)は、ロラン・バルト(邦訳1997)の考え方を、経営理念というテクストに応用している。バルトは、「作者の死」という象徴的な表現を用い、「読者」が「作者」という権威から解放され、主体的な読み方ができると述べている。テクストとしての経営理念は、それを作成した創業者や経営者の権威から解放され、「読み手である組織構成員は、理念に対するそれぞれの解釈を行う」(北居1999:30)ことができるのである。

理念は多様な読みを許すテクストであり、その解釈には絶対的な正解が存在しない。したがって、理念の解釈は終わりのないプロセスであり、それが読者の学習の動機づけにもなりうる。解釈は対話と活動により更新されていく。(北居1999:44)

北居(1999)は、それまで経営理念の「作者」を重視していた経営理念研究を、経営理念の「読者」である成員への視点へと大きく転換させた。すなわち、経営理念浸透研究の重要性とともに、その対象を読者である成員一人ひとりとし、多様な解釈があることを認めている。これらはその後の多くの経営理念浸透研究(田中2016など)に引き継がれている。

さらに田中(2013)は、同じく文学理論であるイーザー(邦訳1982)の理論を援用し、経営理念浸透に関する理論的検討を行っている。コンスタンツ学派のイーザーは、文学作品の受容者である読者の役割を積極的に評価しようとする受容理論を提唱した一人である。田中(2013)は、イーザー(邦訳1982)『行為としての読書』から、「テクストと読者の相互行為」が、経営理念の読者である組織成員が、経営理念を読みとくプロセスに重なりある部分が多いと述べている。

これら文学理論に基づいた考え方は、(テクストとして成文化され、公表された)表象としての経営理念に対し、読者の能動的で、多様な解釈の理論的な裏付けとなっている。

それでは、経営理念の読者による解釈の多様性を、より直感的に理解できるモデルとして表現することはできないだろうか。ここで考えられるのは、記号論の視点によるコミュニケーションの考え方である。

記号論はテクストと密接な関係があり(土田ら1996:62)、また表象とも関係性が高い(粟谷2002:29)。また経営理念とコミュニケーションの関係については多くの先行研究で指摘されている。例えば、伊丹・加護野(2003)では、経営理念の意義には、モチベーションの源泉、判断基準、とともにコミュニケーションのベースがあることを述べている。また柴田(2017)は、経営理念浸透の枠組みをインターナル・マーケティングの点から理論構築と実証研究を行っているが、そこで重要となるのがマーケティング・コミュニケーションである。

コミュニケーションモデルとしては、シャノン=ウィーバー(1949)「情報理論的・機械論的モデル」が有名である。情報源からのメッセージは、通信機で利用可能な信号に変換され、ノイズによる影響を受けながらチャネルを通り、受信機でメッセージに復元されて受信者に届くというモデルである。多くのコミュニケーションモデルはこのシャノン=ウィーバーのモデルをもとに発展させている。

また、ヤコブソン(1960)は、「6機能モデル」を提唱している。メッセージに焦点をあて、メッセージがコミュニケーションの6つの機能(発信者、受信者、接触、メッセージ、コード、コンテクスト)のうち、どの局面を志向するかによって6つの機能(心情、動能、詩的、交話、メタ言語、指示)を同定する、とするモデルである。

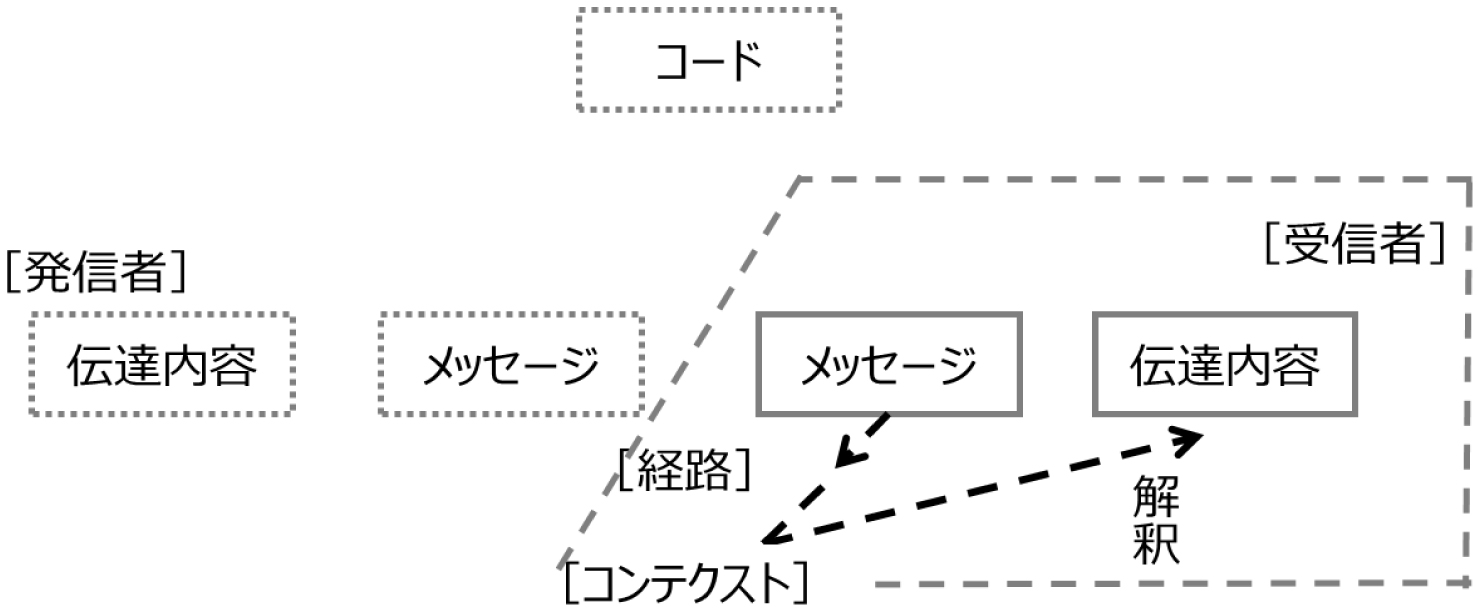

池上(1983、1984)は、ヤコブソン(1960)の言語コミュニケーションの6機能モデルを修正した人類学者デル・ハイムズの考えに基づき、以下のようなモデルを提示している(図3-1、図3-2)。

発信者はコードを参照しながら、伝達内容を記号化してメッセージを作る(図3-1)。メッセージは何らかの経路を通って受信者に届く。受信者は受け取ったメッセージについて、コードを参照しながら「解読」して伝達内容を再構成する。なおコードとは、発信者がメッセージを作成し、受信者がメッセージを解読する際に参照すべき決まり(規則)であり、日本語や英語などがあてはまる(池上1984:36-40)。これはコードに依存し、受信者に「解読」されるものである。発信者中心のコミュニケーションである。

一方、発信者の役割が薄れ、メッセージが残っている場合は異なる(図3-2)。ここではコードではなくコンテクストが重要な働きを果たす。コンテクストとは、「発信者―受信者」の「場面」や「状況」のことを表している。このような場合では、受信者がコードでなく、コンテクストを参照しながら、メッセージを主体的に「解釈」するのである。これはコンテテクストに依存した受信者中心のコミュニケーションであり、受信者の主体的なコミュニケーションとよぶことができる(図3-2)。

3.2 経営理念モデル―経営理念の作成と浸透―経営理念の作成と浸透を、図3-1のモデル[1]にあてはめて考えてみよう(図4-1)。“経営者が、自らの頭の中にある経営思想や経営哲学をテクストとして成文化し、経営理念として社員に示し、浸透させる“とする非常に単純なモデルである1)。「創業者や経営トップ(経営者)の経営思想や経営哲学」といった伝達内容は、日本語というコードによって記号化され、テクストとして成文化した「経営理念」というメッセージとなる。受信者である社員2)は、メッセージである「経営理念」を、理念浸透策という経路を通じて入手することとなる。そして日本語というコードを参照することで伝達内容、すなわち「(経営者の)経営思想、経営哲学」として「解読」し、再構成するのである。

この場合、経営者の経営思想・経営哲学は、受信者である社員の頭の中に、完璧に再現されることとなる。しかし、実際にそのようなことはありうるのであろうか。日本語というコードによって記号化された経営理念、すなわちテクストとして成文化した経営理念は、抽象的な文章となることが多い。社員である受信者(=読者)が、このような抽象的な経営理念を「解読」することによって、経営者の頭にある経営思想や経営哲学すべてを再現できる、と考えるのは無理があるように思われる。

表象の定義に立ち戻って考えてみよう。「表象の内容はあらかじめ定義づけられているのではなく、それが立ち現れる際にその関係性に基づき構築されていく」のである(髙木2022b)。したがって、経営者の考えそのものを鏡にように社員に伝達するという考え方は、そもそも「表象としての経営理念」にはそぐわない。

このようなモデルは、経営理念の「作成」の部分はある程度説明ができそうであるが、(表象としての)経営理念の「浸透」については、十分説明できるものではないと考えられる。

もう一つの「受信者の主体的なコミュニケーションモデル」(図4-2)を考えてみよう。この場合、受信者である社員がコンテクストを参照しながら、文字化されたテクストである「経営理念」を、主体的に「解釈」するとする考え方である。「解釈」の参考になるコンテクストとは、社員がおかれている状況である。

このモデルは、前述した表象の考え方をよく反映している。表象とは、「既に意味がもとから存在していてその意味を単に伝達し、反映するものではなく」、(新たな)「意味を作りだす実践、生産」の対象である(粟谷2002:30)。また、「表象の内容はあらかじめ定義づけられているのではなく、それが立ち現れる際にその関係性に基づき構築されていく」(髙木2022b)。したがって「表象としての経営理念モデル」としてもよいであろう。

また読者論に基づく経営理念の考え方にもよく合致するモデルである。すなわち、テクストとしての経営理念は、それを作成した創業者や経営者の権威から解放され3)、「読み手である組織構成員は、理念に対するそれぞれの解釈を行う」(北居1999:30)。言葉(テクスト)は文脈(コンテクスト)で変化するという“ポスト構造主義”の視点でもある。

「作者の死」を唱えたロラン・バルトになぞらえれば、経営理念の場合は、その作者である創業者や経営者の死である。ここで経営理念はそれをつくった経営者のものではなく、それを解釈する読者(社員、あるいは後継の経営者)のものである。経営理念を作成した創業者や経営者の考え方を超え、あるいは意図していなかった解釈が読者(すなわち社員、あるいは後継の経営者)に生まれることとなる。また極端なことを言えば、「経営理念は大好きだが、それをつくった経営者は大嫌いだ!」ということもありうるのである。

3.3 コードとしての日本語の特性このモデルにおいては、コードとしての日本語の特性についても着目することが必要であろう。日本語は「コンテクスト依存」の言語であることが知られている。日本語は主語が省略されることが多く、それらはコンテクストの参照によって補完されるのである(池上2007:271)。英語などの主語優先型言語に対し、日本語は話題優先型言語であるとされる(同:270)。

日本語が、コンテクスト依存であることを端的に示しているのが、俳句や短歌などである。例えば、下記のような俳句が「夏の食堂」のお題の中で、作成されている。

決戦の熱冷めやらぬ氷水 土屋太鳳

(TBS系2018年7月12日放送『プレバト!!』)

このような俳句を見たとき、高校生や中学生が野球部で試合を終えたあと、食堂でやかんに入った氷水を飲みながら、先ほどの試合について熱く語っているユニフォーム姿が目に浮かばないだろうか。学生時代の部活動などの直接・間接経験、すなわちコンテクストがこの俳句の解釈に役立っているということができる。

また日本の経営理念を見ると主語がないことが多い。京セラの経営理念を見てみると、「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。」と示されている。ここで主語が誰なのであろうか、会社なのか経営者なのか、各部署なのか、社員ひとり一人なのか・・これらは読者の解釈に任せられている。

これらコンテクスト依存という日本語の特性が、読者による解釈の多様性を導き出すのではないだろうか。日本語の特性に着目した視点も、「表象としての経営理念」研究には必要と考えられる。

3.4 経営理念の解釈に重要なコンテクスト経営理念の受信者である社員は、コンテクストを参考にしながら、テクストとしての成文化された経営理念、すなわち表象としての経営理念を「解釈」することとなる。ここで解釈の鍵となるのは「コンテクスト」である。言い換えれば、コンテクストの違いにより、経営理念の多様な解釈が可能となるのである。

異なる企業で、同一のテクスト(例えば「顧客第一」のような)が用いられていたとしても、企業によってその解釈は異なり、その意味するものは違っている可能性がある。企業ごとのコンテクスト、すなわち状況や環境が異なっているためである。

一方、同一の企業内においてはどうであろうか。同じテクストとして経営理念が存在していたとしても、「読者」である社員の所属する時代が異なったり、部署が異なったり、役職が異なったり、所属年数が異なったりすると、それぞれの「コンテクスト」は異なり、解釈も違ったものになってくる。田中(2016)では、若年者がミドルなどとは異なる経営理念の浸透メカニズムを持っていることを示している。

例えば、筆者の所属していた企業では、「顧客の利益を第一に」の意味を持つ経営理念を有していたが、営業部門と間接部門ではその解釈が異なっていた。営業部門は「顧客」をそのまま捉えていたのに対し、間接部門では直接顧客に接触することができないため、顧客に近い営業部門や顧客の製品を製造する生産部門を「顧客」として経営理念を解釈していたのである。

表象としての経営理念における読者(社員)の解釈は、時間的・空間的なコンテクストに依存するといえるであろう。

3.5 経営理念モデルの課題4)表象としての経営理念について、「受信者の主体的コミュニケーションモデル」を使えば、その浸透について、概ねうまく表現できるようである。一方、モデルとしての課題も存在する。モデルとしての弱点は、受信者としての社員同士の相互作用を表すことができない点である。北居(1999)は、経営理念の解釈が「成員同士の対話や活動によって絶えず更新されている」(同:49)と述べている。しかしながら、このモデルでは受信者(=読者)としての社員同士の対話や活動を示すことができない。これらの点については今後改善を検討することが必要であろう。

これまで、表象としての経営理念について、「経営理念モデル」用いて、経営理念の作成と浸透について検討を行った。受信者の主体的なコミュニケーションモデルは、「表象としての経営理念」の浸透を表すことができるモデルであると考えられる。

表象としての経営理念、すなわちテクストとして成文化した経営理念に着目すると、経営理念の「変化」も注目できる点である。すなわち、テクストとしての経営理念の文言の変更や、新たな文言の追加や体系化である。「パーパス」として、新たな経営理念の制定もこの経営理念の変化と言える。

4.1 経営理念の変化に関する先行研究経営理念研究においても、浸透ほどではないか、その変化について着目した研究も存在する。浅野(1991)は、「時代の環境状況と企業システムの発展段階に応じて経営理念は変化する」(同:27-28)と述べている。また、野村(1999)は質問票調査を通じて、1990年代に環境変化により経営理念の見直しや変更が実施されていることを示している。野林(2016a)は、企業内における経営理念の形態変化をパターン化して示している。また野林(2016b)では、トヨタ自動車の経営理念の変遷についてまとめている。高尾(2019)は、組織アイデンティティとしての経営理念の変化を、コンテクストが類似した会社について体系的に比較、理念変化の原因を探索している。さらに王(2019)は、組織発展のステージに応じた、アイデンティティ発展の理念装置化モデルを検討している。これらはいずれもテクストとして成文化し、公表された経営理念、すなわち「表象としての経営理念」を対象に検討されている。

この「経営理念の変化」の方法について、浅野(1991)は「経営理念は、創業者あるいは中興の祖となった人物の強固な信念、いわゆる創業者精神から出発し、この創業者の経営理念が次第に変貌を遂げる」と述べ、下記のようにまとめている。

これらを参考に、またさまざまな事例をもとに、野林(2016b)では、経営理念の変更や継承のパターンを図5のように整理している。

最近の「経営理念の変化」の事例を一つ見てみよう。アスクルは、企業理念「お客様のための進化する-Innovate for Customer-」を制定していたが、2020年12月に新たな経営理念体系として「ASKUL WAY」を制定している(図4)。従来の企業理念をDNAとし、新たにパーパス(存在意義)とバリューズ(価値観)で構成されている。前述の経営理念の変更・継承パターンでいえば、追加融合型ということができよう。

出典:アスクルホームページ https://www.askul.co.jp/kaisya/company/dna.html

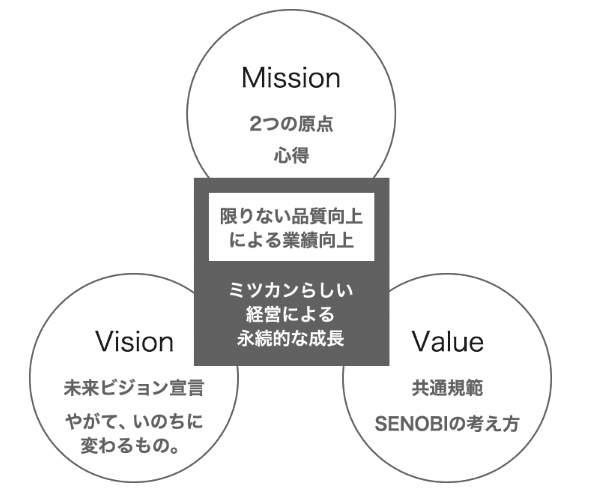

ここで、先行研究における、表象としての「経営理念の変化」の事例を見てみたい。加藤(2016)は同族企業であるミツカンについて事例研究を行い、その中で経営理念の変遷について述べている。

7代目中埜又左エ門は、2つの経営理念を表明している。「買う身になって まごころこめて よい品を」「脚下照顧に基づく現状否認の実行」である。またそのあとを継いだ8代中埜又左エ門和英は、先代が作成し、制定した2つの経営理念を合わせて、自らの言葉として「限りない品質向上による業績向上」と再解釈して表明している。

なお、現在のミツカンのホームページでは7代が表明した2つの経営理念を「2つの原点」とし、8代が再解釈して表明した限りない品質向上による業績向上」とともに『ミッション』として表明している。

出典:ミツカンホームページ https://www.mizkanholdings.com/ja/group/philosophy/

前述の経営理念の変更・継承パターンでいえば、このミツカンの事例も追加融合型ということができる。これを、前述の経営理念モデルで考えると、以下のように表現できる。

7代目が表明した経営理念(表象としての経営理念①)は、8代目が時代と環境変化、すなわちコンテクスト②をもとに解釈(再解釈)を行い、自身の経営思想・経営哲学に反映させ、そして新たな表象としての経営理念②として追加・変更して社員に公開した。この新たな表象としての経営理念②は、コンテクスト②をもとに、さらに社員に解釈されることとなる。

ここで重要となるのが、7代目が経営理念を作成した際のコンテクスト①が、時代とともに環境が変化し、コンテクスト②へ変化したということである。この経営理念モデルを用いると、「表象としての経営理念の変化」もわかりやすく表現することが可能であると言える。

これまで見てきたように、(テクストとして成文化した)表象としての経営理念の解釈は、その読者によって異なっている。たとえ同じ言葉を使用していても、企業が異なればその解釈は大きく異なる。さらに同一企業内であっても、その社員が存在する時代やその時点での経営環境、さらに所属する部署等によって解釈は異なると思われる。すなわち解釈は、空間的・時間的なコンテクストに依存する。

それでは、どのような研究方法が、このような多様な解釈を有する経営理念の研究に適しているのであろうか。かつて筆者は、多数の企業を対象とした1社1回答式の定量研究(野林・浅川2001、野林2015)を実施した。しかしながら、このような研究では、そもそも読者(社員)の解釈の多様性を前提としておらず、方法としては適さないであろう。

「表象としての経営理念」としての考え方のベースには、「現実は社会的に構成される」という社会構成主義の考え方や、「言葉の意味は絶えず変化する」というポスト構造主義の考え方が存在する。客観主義アプローチではなく、主観主義アプローチによる質的研究あるいはディスコース分析が望ましいと思われる(高橋ら2020)。具体的には、1社の事例について、(テクストとして成文化した)表象としての経営理念が、どのようなコンテクストのもとで、どのように作成され、どのようにコミュニケーションされ、またさらにどのように変化してきたかを丹念に調査することがよいのではないだろうか。

企業組織における「表象としての経営理念」を、成文化されたテクストとして捉え、その理論的検討を試みた。ポイントは以下のような点である。

・これらの解釈の仕組みを、記号論に基づくコミュニケーションモデルを援用すれば、経営理念の作成、浸透や変化について概ね表現することができる

・経営理念の読者は、コンテクストを参照しながら、主体的に解釈を行うこととなる

・日本語がコンテクスト依存性の高い言語であるという特性も、読者の解釈の多様性を生む可能性がある

・これらは社会構成主義、ポスト構造主義に基づく視座であり、研究方法としては質的研究やディスコース研究が望ましいのではないか

これまであまり議論されてこなかった「表象としての経営理念」について、モデルを含め理論的な検討を行ったことは、経営理念研究に新たな視点を付加できたのではないかと思われる。しかしながら、いまだ粗い内容の試論であり、今後さらなる検討を行い、モデルを精緻化するとともに、主観主義アプローチによる事例研究を実施していきたい。

本稿は2022年8月31日での経営哲学学会第39回全国大会での自由論題発表をもととしております。司会とコメントを賜った慶應義塾大学教授 王英燕先生および、さまざまな質問・アドバイスをいただいたフロアの先生方に心より感謝申し上げます。また、本稿の査読において、2名の匿名レフェリーの先生からも大変有意義なコメントを賜りました。心より深謝申し上げます。

また、経営者自身が経営理念を作成する場合も、そこには様々な内省、葛藤や検討が存在する。この点も非常に重要であるが、今回は反映させることができなかった。今後の課題である。