2020 Volume 41 Issue 4 Pages 56-65

2020 Volume 41 Issue 4 Pages 56-65

本稿では,特に加齢による視覚系の変化に伴う色覚の変化に焦点をあて,色の認識の問題についても考える。加齢変化により水晶体濃度が増加し,高齢者は短波長である青領域での光量が中波長領域と比べて1 log程度減少する。分光的な変化はディスプレイ利用の色覚検査にも影響を与える一方,アノマロスコープ検査は影響されない。解剖学的な要因による錐体感度低下もあり色弁別能力は低下する。同時に,色の見えの変化が予想されるが,実際には錐体信号のバランスを取るためのS錐体信号増幅や色恒常性により色の見えは安定している。クリア型眼内レンズ装着時に起こり得る青視症から考えると長期的な色順応も影響する。ただし色の見えと色の認識が一致しないことが,2色覚者における「意味語と色相の双方向性検証」手法による実験から明らかとなっており,高齢者の場合も,色の色名だけから色の見えを捉えることは難しいと言えよう。

In this article, I describe the influences of age-related changes to the visual system on color vision in elderly individuals. The relationship between color recognition and color appearance is also discussed. The optical density of the ocular media, especially the crystalline lens density, increases because of aging. Light intensity at the retina in elderly individuals decreases by approximately one logarithmic unit in the short wavelength region compared to the middle wavelength region. This spectral change causes some errors in a color vision test using a digital display. However, a test that uses an anomaloscope is not influenced. In addition, the sensitivity of cone cells is reduced primarily by anatomical changes in the cones. These age-related changes are expected to cause relatively large changes in color appearance. However, the amplification of the S-cone signal to maintain the balance of cone signals in all types of cones and the color constancy effect contribute to the stability of color appearance in elderly individuals. In cyanopsia, which may occur when beginning to use a clear-type intraocular lens, long-term chromatic adaptation will also influence color appearance. However, color appearance and color recognition do not necessarily correspond to each other, based on the results of an experiment in deuteranopic observers using the method of bidirectional relationships between semantic words and hues. In elderly observers, color appearance and color recognition do not necessarily correspond, which is expected. Therefore, to understand color appearance by color names alone may be difficult.

近年色覚研究については様々な進展が見られている。特に#theDressと呼ばれる画像に端を発した色恒常性(Color constancy)の個人差や必要な刺激色の条件に関わる一連の研究1–3)や日本人の色の命名に関する研究4),異常3色覚者の赤緑の見え方を改善するとメーカーが主張する補助眼鏡が一部の使用者に効果があることを示した研究5)等は特に興味深い。

ただし本稿では,「視覚心理物理学の動向」との枠組みではあるものの,網羅的に最新の知見を紹介するよりも「視覚の科学」の読者の関心が高いと思われる加齢による視覚系の変化と色の見えの変化に焦点をあて,クリア型眼内レンズ装着時における青視症とも関連する色恒常性や長期的な色順応についても述べる。

また,見え方と色の認識が必ずしも一致しないこともある。例えば,見た目はベージュの白であっても,白色として認識しており,これは事物と結び付いてくる場合により強固となる。この点について,2色覚者と3色覚者との間での色の見えと色への認識の違いを明らかにした研究を紹介する。結果として,色覚の中でも筆者の専門に近い部分に偏った内容となったが了承されたい。

読者の皆様はよくご存じのように,加齢とともに水晶体の光学濃度が増大する。実際には献体眼における計測ではなく,非侵襲的な心理物理学的手法により計測するため,角膜を含む眼光学媒体全体の光学濃度として捉えられている。この光学濃度は,年齢とともに線形(1次関数形)に増加するものの特に60歳以上からの増加が顕著であり,その反映として傾き係数がこの年齢で増大すると考えられていた6)。しかし近年,非線形的(年齢の2乗に比例)に増加するとの報告がある(図1)7)。年齢の2乗に比例というのは一見奇妙に感じるが,増加率(第1階微分値)が年齢に比例して増加するとの考え方の反映である。ただし図1にあるように,実質的な短波長(例として410 nm)と中波長(例として560 nm)の光学濃度の差を比較すると60歳以上ではほとんど差は見られない。そして国際照明委員会(CIE, Commission internationale de l'éclairage)では後者7)の知見を取り入れつつ,よりスムースな分光吸収感度関数を定義した(CIE TC 6-15)8)。20歳の若年者との比較で,80歳の高齢者は中波長領域と比較して短波長光領域では1 log程度の相対的な光量(網膜照度)減少がある。分光的には見えの青に相当する短波長領域で光量減少が顕著であり,加齢した水晶体は黄色に見える(黄濁)。ただし高齢者では進行した水晶体混濁の比率が80歳代で67~83%と報告されており9),白内障治療として水晶体再建手術を受け(後述する)眼内レンズを装着する確率が高いため,通常の加齢という範囲が年齢とともに狭くなっていくことには留意する必要がある。

410 nmと560 nmでの眼光学媒体の光学濃度差の加齢変化(文献6, 7, 8のデータより筆者作成)

加えて,一般的な視環境においては,特に低照度で対象を見る(低輝度刺激を見る)場合において,加齢性の瞳孔径の減少(加齢縮瞳)が見られ10),網膜照度はさらに減少する。輝度9 cd/m2の刺激を見る場合,線形近似での20歳での被験者平均瞳孔径が7.19 mmであるのに対し,80歳では4.61 mmであると報告されており10),瞳孔径で64.1%,網膜照度で41.1%(対数で−0.39)となる。一方,高輝度刺激(4,400 cd/m2)の場合には,20歳で3.77 mm,80歳では2.87 mmとなり10),瞳孔径で76.1%,網膜照度で57.9%(対数で−0.24)となる。瞳孔径の加齢による変化は,単に網膜照度の減少のみを伴い,分光的には影響がないようにも見える。しかし実際には,水晶体は中心部分が厚いため,水晶体濃度計算における補正としても,瞳孔径が3 mmより小さい場合には眼光学媒体の濃度値を1.33倍(光学濃度に0.124を加算)し,瞳孔が完全に開いて瞳孔径が7 mmより大きい場合には0.86倍する(光学濃度から0.0655を減算)することになっており6),瞳孔径の加齢による減少は,結果として水晶体濃度増加による分光的な変化をより増大させている。

2.2. 眼光学媒体光学濃度から計算される加齢による色刺激の変化眼光学媒体の光学濃度の変化は,必然的に網膜上の分光放射輝度(分光網膜照度)を変化させる。短波長光領域が失われるため,網膜上の3錐体(L,M,S錐体)の相対的な刺激量は変動し,特にS錐体刺激量が減少する。図2は白色昼光(D65標準光源)下で,一般によく使われているマンセル色票群を観察したときのCIEu’v’色度図上での色度点が,20歳と80歳標準被験者の間でどのように変化するかを示す。眼光学媒体濃度の計算には前述のCIE TC 6-158)の式を用いた。図2中に記載した80歳の白色点(上図)と20歳の白色点(下図)から明らかなように,80歳標準被験者にとっての網膜上での白色刺激は,20歳標準被験者から見ればやや緑みを帯びた黄色であり,逆に20歳での網膜上での白色刺激は80歳であれば赤みがかった青である。つまり眼光学的には高齢者は黄色の世界にいることになる。実際には,後述する様々な理由により,高齢者は黄色の世界にいるとは感じない。

D65光源下でのマンセル色票の色度点変化(20歳(上)と80歳(下))(文献8のデータより筆者作成)

色の見えは補正されるとして,自動的には補正できない問題も存在する。例えばディスプレイで実施する色覚検査への影響である。眼科医が正式な2色覚判定に用いるアノマロスコープでは,光源がランプかLEDかによらずできるだけ単波長光に近い光が用いられる。その場合,光学媒体の分光的な変化はRG値の変化やY値の変化はもたらすが,RG値のマッチング可能レンジ幅には影響しないので,依然として正確な2色覚や異常3色覚の判定が可能である。

一方,ディスプレイを利用する色覚検査では影響が生じる。ケンブリッジ・カラー・テスト(CCT)は,3錐体それぞれの混同色線上で白色中心からの色弁別を測定することで,2色覚の判定や色弁別能力の変化を計測するテストである。ディスプレイの校正や専用グラフィックスカードによる高い色階調(14 bit × 3色)による正確性を特徴とする。高精度であるが故に,高齢被検者での計測の場合,特に,第3色覚異常の混同色線であるS錐体刺激量変化軸上としての青方向の検査(tritanのTで表示される)の場合に,特に大きな誤差(色弁別の閾値での色差を7.5%程度過大に見積もる)が生じる11)。

これを補正して(補正後は白丸で表示),第1色覚異常の混同色線上の色弁別閾値(protanのPで表示)と第2色覚異常の混同色線上の色弁別閾値(deutanのDで表示)と比較したのが図311)である。数値は白色点からの色弁別閾値における色差(CIEu’v’上の距離)を104倍した値であり,細実線は被検者平均の線形近似,点線と破線はそれぞれ1 SD範囲と2 SD範囲を示す。太黒水平線はテストで設定されている色覚正常上限値を示す。アノマロスコープで色覚正常と判断された上で,眼科的な疾病(緑内障等)歴や治療(眼内レンズ装着等)歴はない被検者の結果であるが,年齢とともに色弁別が悪化している。特に70歳以上の高齢被検者で,検査的に第3色覚異常と判定される被検者が(誤差補正後にもかかわらず)生じている。そのため色弁別閾値での色差により色覚正常の判定を行う場合,公差の考え方に基づくと,第1,第2色覚異常混同色線方向では1.3倍(130),第3色覚異常混同色線方向では2.4倍(360)までは色覚正常と扱う必要が生じる11)。

ケンブリッジ・カラー・テストによる混同色線上での色弁別閾値(文献11のFig. 3とFig. 4の原図から筆者(当該論文第1著者)合成)

このような加齢による色弁別の悪化は,先行研究12,13)とも一致し,主に網膜上の錐体の感度の低下に起因すると考えられている12,13)。加齢性の代謝速度減少に起因する錐体外節長の有意な減少,錐体外節の細胞膜の光学的なアライメントの低下,および油性物質(脂褐素,lipofuscin)が油滴として外節に蓄積する,などの解剖学的変化14)により光量子を吸収する能力が低下する。このため同じ光量であっても,錐体からの信号出力量が低下することになる。

加齢による眼光学的な変化や錐体信号の低下に伴う色弁別能力の低下が見られる一方で,色の見えは比較的安定している15)。昼光の白色は,高齢者には黄色に相当する分光放射輝度となっている(図2)にもかかわらず,色名も実際の感じ方でも白色のままであり,色票に対する色命名(カラーネーミング)もほぼ不変である。

加齢変化にもかかわらず色の見えが安定している理由の一つとして,網膜から外側膝状体,初期視覚野から高次の脳処理へと進む色の見えの情報処理過程において,初期視覚野から高次処理への過程の中で特にS錐体信号がL,M錐体信号に比べて相対的により増幅されていることによると考えられている。S錐体において光吸収を担うSオプシンの波長吸収帯は,短波長領域にあって紫外域に最も近いため,より高いエネルギーの光量子により損傷を受けやすい。また眼光学媒体の光学濃度増加の影響も加わるため,角膜上で(実験刺激光として)等輝度にした刺激で各錐体の増分閾値を測定すると,加齢による錐体感度の減少はS錐体が最も顕著になるはずである。ところが実際にはL錐体,M錐体とS錐体の感度の減少率はほぼ同じであり,10年間で約0.13 logの単調な感度減少が見られた16)。色反対色過程により赤–緑と黄–青の出力が混ぜ合わせられて脳内の色信号を形成していることを考えると,各錐体の信号が等価に減少していれば,輝度依存性のある部屋全体の明るさ感は減少しても,錐体信号バランスで決定される色の見えは安定する15)。

このS錐体の特異的な増幅と,前述のS錐体による色弁別(T方向)の加齢による悪化がL,M錐体による弁別(P,D方向)よりも大きいことは,一見すると矛盾があるようにも見えるが,信号理論における信号/ノイズ比で説明できる13)。S錐体による色弁別の閾値ΔSは,一般的な心理学現象と同様にウエーバー則に従い,閾値をその時のS錐体刺激量Sで割った値は,常に定数であるウエーバー比Wになる。この時,生体での処理であることを考え,神経細胞の自発自火等のノイズNsを式に組み込む。また閾値と刺激量を対数プロットしたときの結果に対する線形(1次)近似線の傾きが,1ではなくaとなる場合を考慮すると,式1が得られる13)。

| (1) |

加齢によりノイズが増大すると仮定するとNsがk × NS(k≧1)になる。一方,加齢により錐体信号が減少するとすれば,閾値と刺激量はそれぞれc × ΔS,c × S(c≦1)になる。筆者らの色弁別実験11–13)はaが1であり,k = 1/cが成立するためノイズ増大仮説と錐体信号増幅仮説を区別できなかったが,増分閾値法による感度計測(a ≠ 1)の結果ではノイズ量の年齢相関が見られなかった17)。これにより解剖学的な知見の通り,錐体信号が減少していることが明らかとなり,筆者らの色弁別実験結果12)から計算すると,若年者(平均年齢25.8歳の10名)でc = 1の時,中年者(平均年齢45.0歳の10名)でc = 0.47,高齢者(平均年齢69.5歳の10名)でc = 0.22となる。これは20年間で0.33 log,45年間で0.66 logの信号減少(感度減少)を意味するので,10年間ではそれぞれ0.16 logと0.15 logの感度減少であり,先の結果16)(10年間で約0.13 logの単調な感度減少)と概ね一致する。またこれはノイズが中年で2.1倍,高齢者で4.5倍に増大することと等価である。S + NS≒Sが成立するような強いS錐体信号の刺激,すなわち彩度の強い青同士の色弁別であれば,加齢により色弁別はそれほど悪化しない。一方で,弱いS錐体信号の刺激,すなわち白色に近い青や特に黄色においてはS + NS≒NSとなるため,高齢者の色弁別は難しくなる。これは先に述べた白色からの色弁別であるCCTでの結果11)とも一致する。

3.2. 色の見えを安定させる要因としての色恒常性高齢者における水晶体を中心とする眼光学媒体の光学濃度増大による網膜上の分光放射輝度の変化は,光学的には,若年者において短波長領域をカットした照明光の下で色刺激を観察することと等価である。そして分光的にそのような照明光は色温度の低い黄色光ということになる。であれば,色の見えを安定させる第2の要因として人間の視覚系の持つ色恒常性が働いている可能性がある。ただし照明光が変化したという認識は,加齢の影響の場合にはないため,照明光変化に伴う補正が行われない可能性もある。

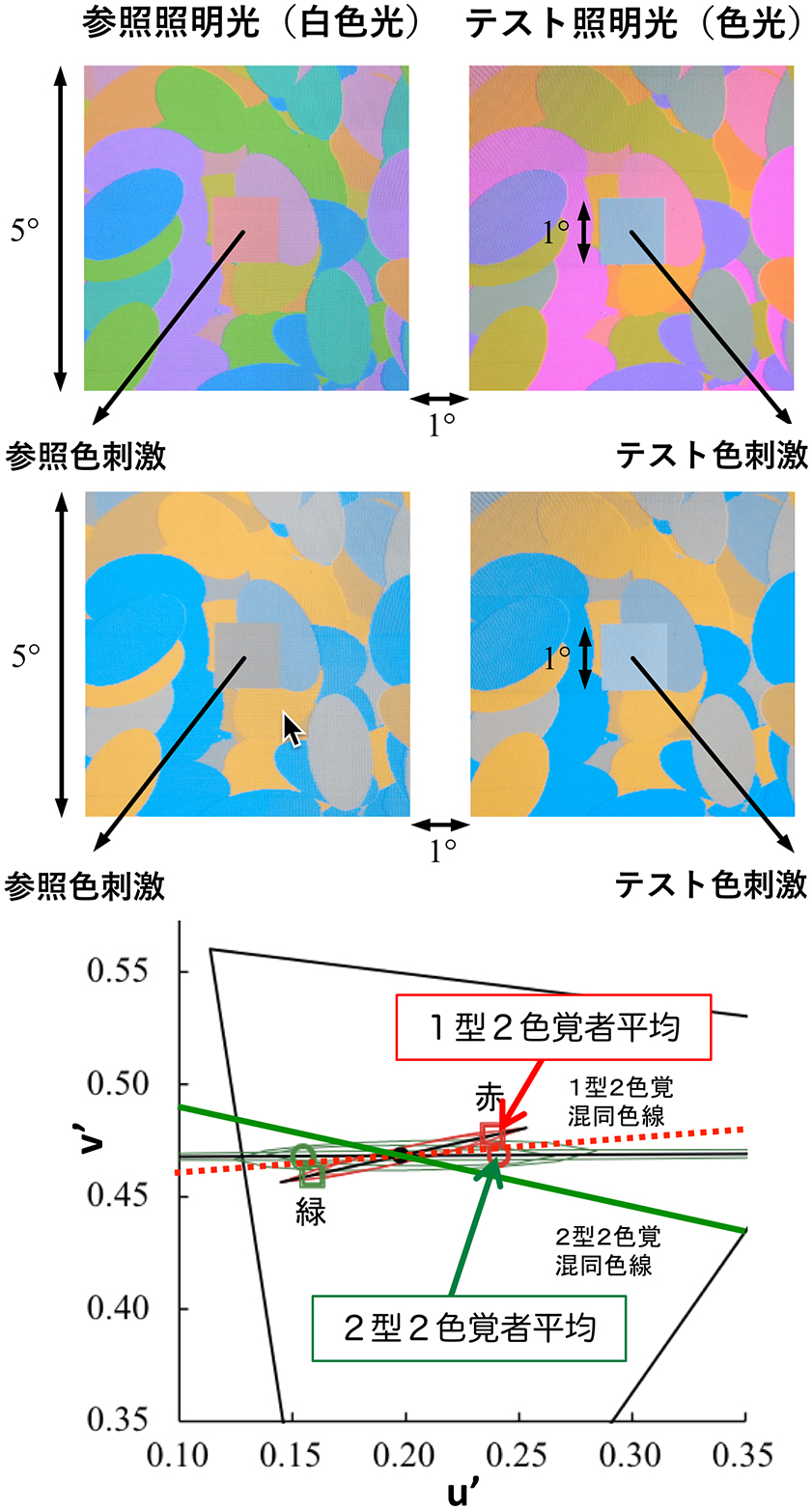

間接的ではあるものの,この疑問に一定答えるため,筆者らが行った色恒常性の実験18)を紹介したい。照明光の色変化の影響を計測する色恒常性実験ではあるものの,この実験では,物体表面の鏡面反射や周辺を観察することなど,背景に配置された刺激群の色セット以外の情報を利用することを避けるため,実際の照明を使わない照明シミュレーションにより計測を行った。暗室内で刺激をディスプレイ呈示するが,その色は仮想色票表面の分光反射率と仮想色照明の分光放射輝度から計算した。当然赤照明を使えば,色票群はどれも赤系の色に変化する。両眼に別々に照明シミュレーション(片方は常に白色光でもう片方がテスト照明色光)を行った刺激を,別個に呈示して中央の色パッチの色を同じ紙と感じられるように色と明るさをマッチングしてもらった(図4)。この実験では,3色覚者に加えて,2色覚者および異常3色覚者を被験者に入れ,CCTにより各色覚異常の被験者の混同色線上の赤および緑を照明光として利用した。同時に青と黄色も使用した。このため,黄色や青の照明光と異なり,照明光を赤や緑にしても2色覚の被験者では照明光による刺激の色変化を知覚できない。

照明光シミュレーションによる色恒常性実験の実験刺激例(中段は1型2色覚者の見えを模擬)と用いた照明色光の色度(文献18のFig. 1とFig. 3から筆者(当該論文責任著者)作成)

このような実際の照明を使わない照明シミュレーション下の色恒常性実験の場合,照明推定の効果は微弱であり,照明色光に対する各錐体の順応によって錐体別個に感度が減少(赤照明の場合はL錐体の感度が最も低下)するフォン・クリース型(von Kries type)順応と呼ばれる効果により照明色光の色の影響を低下させることで,赤照明下でも黄色照明下でも白色の色票は,白色と感じられるようにペーパー・マッチが成立する。ただしテスト照明光は色光であるので,白色の色票の表面の見た目(アピアランス)を,照明光と同じ色にするマッチングになる。実験結果は,3色覚者の場合,個々の錐体の独立した順応ではなく,赤緑反対色応答(L − M)および青黄反対色応答[S − (L + M)]全体に対してフォン・クリース型の照明光順応を適用した場合の予測値が,よくマッチング結果を説明した。2色覚者および異常3色覚者の場合は,それぞれの色覚モデルに対応した青黄反対色応答(S − LやS − M)全体にフォン・クリース型の照明光順応を適用すると,やはり予測値がよくマッチング結果を説明した18)。つまりこの実験での色恒常性は,単純に反対色応答メカニズムへの順応で説明できるとともに,その順応による色恒常性の成立には,照明光の色を認識する必要がないことを示す。このことから推定すれば,高齢者での眼光学媒体に起因する色の黄色方向へのシフトは,本人に自覚されないとしても個別に黄青反対色応答への順応が発生し,結果として加齢による視覚系の変化の下でも色の安定が保たれる。

3.3. クリア型眼内レンズを装着した高齢者に生じる青視症が意味することもし高齢者における水晶体黄濁による分光的な黄色方向への色シフトが,色恒常性をもたらす錐体や反対色応答メカニズムへの順応だけで説明できるとすると,クリア型眼内レンズ(IOL)を装着することで見えの色を青色方向へ戻す場合,同様に色恒常性が働くはずである。もともとの分光的にフラットな(波長によらず分光放射輝度がほぼ同じ)刺激光を白色とすればよいのであり,若年の時に十分に経験済みの光であるため,補正は容易な筈である。また色恒常性における順応効果は高速であり,1秒あれば十分に機能することが示されており19),また移動する色票に対しても,移動方向の境界部分で背景と色が混ざってしまう効果を算入すれば,色恒常性が正確に働くことも明らかになっている20)。またLED白色照明でも,白色昼光の場合とほぼ同様の結果になることも示されている21)。

にもかかわらず,クリア型IOL装着術後の高齢者には,視野内に青が強く感じられるという色の見えが比較的長期間生じる22)。眼科医が診断する青視症である。もし色恒常性の効果であれば,青視症は直ぐに収まるはずであるが,この報告22)では,白色が術直後から強く青方向にシフトして感じられ,時間とともに白色に戻っていく。その見えの色の変化量は術後日数を対数で取るとほぼ線形になっており,1日,10日,100日(計測は400日まで)と改善する傾向を示した。また色弁別実験の成績は,術後6ヶ月後の計測では大きく向上しており22),無理なS錐体信号増幅の悪影響が見られなくなる。このことは,3.1節で述べた錐体感度の補正は,3.2節で述べた色恒常性における(フォン・クリース型)順応に全て含まれるのではなく,それとは別の長期的な順応効果もあることを示唆している。実際に,赤フィルターを装着した眼鏡をかけて生活すると色バランスが時間をかけて変動するという結果も得られている23)。

ただし,近年用いられている色付きの眼内レンズでは,概ね40歳程度の水晶体光学濃度に設定されていると推定されるので,長期的な補正をあまり要さないと考えられる。ただし,時間がかかっても,若年時のように青をより強く見たいか,あるいは数ヶ月のことであっても,安定して白色を見たいかは人によると思われる。

眼光学的な変化や錐体の解剖学的な変化に起因する分光放射輝度の変化や錐体信号のバランス等について述べてきたが,これらは見えとしての色について考えたものである。ただし色恒常性計測における「同じ紙とする」マッチング(ペーパー・マッチ)については,表面の反射率推定を含むことになり,必ずしも色の見えそのものではない(専門的には,見えを合わせる場合はアピアランス・マッチになる)。このような場合も含めて考えると,錐体信号のバランス化等で補正された色の見え方についても,見え方と色の認識は必ずしも一致しないこともある。例えば,見た目はベージュの白であっても,白色として認識する場合もあり,これは事物と結び付く場合により強固になる。新品シャツのタグにホワイトと書いてあり,さらに別途ベージュ色のシャツがあれば,見た目はベージュでもホワイトとして取り扱うのが一般的行動(behavior)であろう。

このような色の見えと色の認識に相違が生じる可能性は,特に2色覚の領域で長年の課題となってきた。錐体(オプシン)の種類から,色の見え方において赤緑反対色応答がない(あるいはあっても非常に微弱である)ことが数学的に考えて(また実際に片眼のみが2種の錐体しか有さない特別な被験者の見え方からも)導き出され,それが2色覚における色覚モデルとして受け入れられてきた。しかし日常生活において,2色覚者は様々な色が表す意味を3色覚者と同様に理解していると考えられ,色票の命名実験でもそのことが裏付けられている。これまで,推定される2色覚者の色の見え方にもかかわらず,赤や緑を含めた色の印象が3色覚者と同じになる理由については明らかになっていなかった。

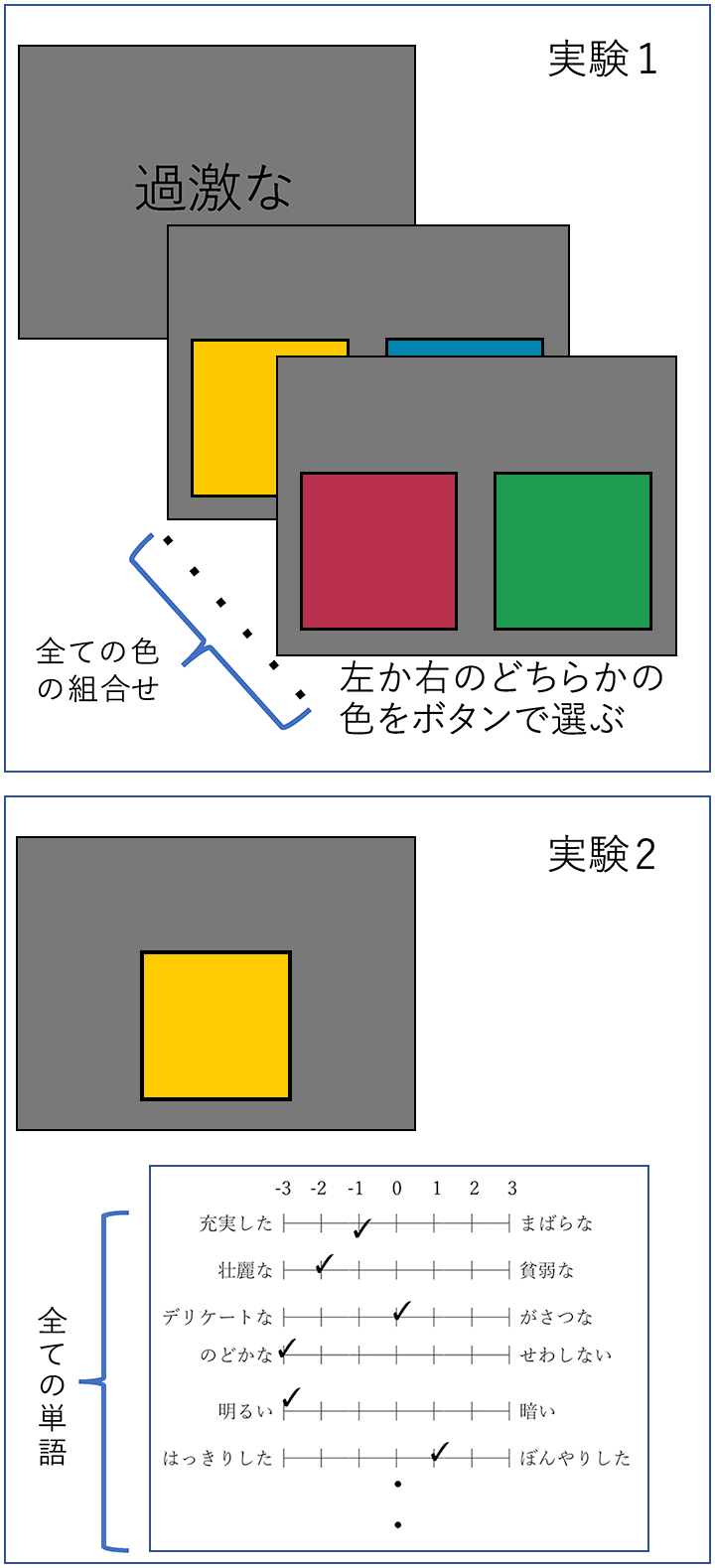

旧来の概念によって色に対する感性的評価を行う場合,セマンティック・ディファレンシャル(SD)法がよく用いられる。意味単語の反対語(否定語)のペア(「重厚な⇔軽薄な」等で,紹介事例24,25)では35形容詞対)それぞれにおける得点評価(ここでは−3~+3の7段階)をしてもらい(実験2,図5(下)),色別のデータとして,因子分析あるいは主成分分析を実施(当該研究では主成分分析)する。この時,各単語の各主成分の負荷量を2次元(以上)に図示すると,色を表現するために意味単語がどのような構造を持っているかという意味語空間が表現される。後述の図7(下)は,第1,第2主成分における各色の得点分布例であり,単語群により表現された色空間を示す。この旧来手法では,異なる単語間でほぼ同じ意味を持っている等の関係性や色間での類似性や反対色性等について表現することができる。その一方で,色に対する意味語表現の安定性や正確性は不明である。これは意味語―色の間の関係性について1セットの結果しかないためであり,旧来手法の限界であった。

意味語空間の双方向性検証手法を構成する一対比較法実験(実験1,上)とSD法実験(実験2,下)(文献24, 25を参考に筆者作成)

そこで,単語を色により評価するという逆方向の評価も同じ被験者で行い,順・逆方向の2セットの結果を比較する中で結果の対称性が成立しているかどうかを調べる「意味語空間の双方向性検証」手法24)が開発された。具体的には,用いた35単語の中の主要な9つの意味語をそれぞれ1語ずつ示し,一対比較法において鮮やかな12色(+白,灰,黒)中の任意の2色のペアを左右に示して,どちらの色がより意味語に適合するかを被験者に選んでもらった(実験1,図5(上))。全ての色組合せにおいて実施した結果より正規分布仮定からZ値を求め,選択率(勝率)50%が0になるように補正した補正選択率を各色票ごとに導出した。数値1.0は1 SD分多く選択されることを示す。図6は,3つの意味語について,横軸に示した各色票での補正選択率を2倍の標準誤差(ほぼ95%信頼区間と合致)とともに示したものである24)。青曲線は,最適近似を与える重み係数を用いた第1,第2主成分負荷量による近似である。なだらかな選択率変化と良好な近似曲線は,被験者にとって,一対比較の中で意味語を色で表現することが安定的に可能であることを示している。そこで,各意味語ごとの補正選択率に対して主成分分析を行った。図7(上)は,第1,第2主成分における各意味語の得点分布である。つまり色群により表現された意味語空間を示す。この意味語空間は,前述のSD法での負荷量が作る空間,つまり色を表現するために形成された意味語空間と比較される。

各意味語に対する色の補正選択率(青曲線は第1,第2主成分を用いた近似)(文献24のFig. 6より筆者(当該論文第1著者)作成)

意味語空間の双方向性検証手法を構成する一対比較法実験の結果(実験1,上)とSD法実験の結果(実験2,下)(文献25のFig. 10,Fig. 13より筆者(当該論文第1著者)作成)

3色覚者被験者の結果24)として,『過激な』,『元気な』,『目立つ』,『重厚な』では両測定の意味語空間座標はよく一致しており,これら意味語は色を表現するのに用いても,色により表現されても,安定していることが示された。一方,『壮麗な』,『さびれた』,『のどかな』,『繊細な』については,座標が大きく変化しており,色を表現する場合と色により表現される場合とで意味語の持つ意味が変化することを示した。『清廉な』については,やや小さめの変化が見られた。このことは,色と安定した関係を持つ意味語と不安定な関係を持つ意味語とに,意味語が分離されていることを示しており,意味語には関係性において階層があることを示している。一方,色空間同士を比較した場合については,中性色を除いてはそれほど歪んでおらず,色の方の階層性は3色覚者では,希薄であることが明らかとなった。

4.3. 2色覚被験者に対する意味語空間の双方向性検証この双方向性検証手法は,次に3色覚者と2色覚者の両方の被験者で実施された25)。色の意味を理解しているように見える2色覚者において,意味語空間の構成や意味語における階層性に,3色覚者とどのような差があるかを調べることが目的であった。一対比較とSD法の両実験を3色覚者と第2型2色覚者それぞれ5名の被験者で実施した結果,意味語の印象に相応しい色を選ぶ(実験1)では,第2型2色覚者は3色覚者と異なり,赤や緑などの見えにくい色はあまり選ばず,黄色や白が選ばれた。一方,色を見せて色の印象を聞く(実験2)では,意味語の扱いも含めて両者にほとんど差が見られなかった。本結果は,第2型2色覚者は意味語を通しても,やはり赤や緑が見えていないこと(色の見え方が赤緑方向と黄青方向の2次元ではなく,黄青方向の1次元で表現されていること)を示し,一方,色サンプルを赤や緑と理解すると色に対する印象は,3色覚者とほぼ同じであり,見え方ではなく過去の経験や学習から色への印象が形成されたことを示している。2色覚者が色を評価する場合は,経験から獲得したであろう3色覚者における一般的な色印象を共有し,2色覚者自身の色の見えには準拠しない一方,意味語を色で評価する場合は,色の見え方に基づいて意味語の印象を組み立てており,見えが微弱な赤や緑は選択しないことになる25)。これを意味語の階層性の視点で言えば,3色覚者において意味語印象が赤や緑で表現される場合の意味語は,2色覚者では記憶や経験に依存している点で全て不安定となり,青や黄色で表現される場合は,2色覚者でも色の見えに準拠しているため,比較的安定していることになる。

このような2色覚者の色の認識から考えると,色をじっくりと観察する場合は,2色覚者にも3色覚者と同様にそれぞれの色についての印象を伝えることが可能であり,逆に数秒程度(今回の実験では4秒程度)で判断する必要がある場合は理解が間に合わず,赤や緑の色が持つ意味(止まれや進め等)を形成できないことを意味する。例えば,信号機の場合は色ではなく点灯した場所や明るさで判断していると考えられる。これにより,商品デザインの全てを2色覚者向けの色に変更する必要性はあまりない一方で,サイン等ではカラーユニバーサルデザインが重要であることになる。

この知見から,高齢者の場合でも,実際には色の見えが多少変化したとしても,例えば色名を答えるなどの一般的な手法では,色の見えの変化を直接的に検出することは難しい事になる。その意味で,赤–緑の中性点や黄–青の中性点の測定など,微少な差違を検出することが可能な手法による計測が必要となる。応用的見地から言えば,日常生活では,高齢者の色の見えの変化は問題となることはほとんどないが,実際の見え方は,錐体信号のバランス化によっても多少変化している。また眼内レンズ装着による青視症等の場合には,変化が顕著となるため,色名などの変化に至ることになる。

本稿では,加齢による視覚系の変化と,それに伴う色弁別能力の低下や色の見えの安定について述べ,2色覚の場合の研究結果から,色の認識の問題についても言及した。

加齢変化により,年齢の2乗に比例して角膜を含む眼光学媒体全体の光学濃度が増加する。中波長との比較で,短波長光領域では1 log程度の相対的な光量減少があることは,青領域の光量が大きく減少することを意味する。また特に低照度の時に高齢者における加齢縮瞳の影響が大きくなる。網膜上の分光放射輝度で考えると,白色は黄変することになる。この影響は,アノマロスコープ検査には影響しないが,ディスプレイによる色覚検査には影響し,結果の一例として,第1,第2色覚異常混同色線方向では1.3倍,第3色覚異常混同色線方向では2.4倍程度色弁別閾値が増大(感度が低下)する。

さらに,錐体の解剖学的変化を要因とする感度低下が発生し,角膜上の刺激制御で計測した場合にどの錐体でも10年間で約0.13 logの単調な感度減少が見られる。これは,S錐体の感度帯域が短波長でより紫外線の影響を受けやすいことや,水晶体濃度増加が短波長で顕著なことを考えると,S錐体信号の増幅を示唆するものでもある。ただしS錐体信号の増幅により,特にS錐体による色弁別(特に第3型2色覚混同色線上の色弁別)は,見かけ上のノイズ増加を伴って悪化する。S錐体信号は45歳の中年者で47%,75歳の高齢者で22%程度にまで減少し,これは見かけ上のノイズが,中年で2.1倍,高齢者で4.5倍に増大することと等価である。ただしこの色弁別への影響は,S錐体信号が弱い白から黄色にかけて顕著である一方で,彩度の高い青ではノイズの影響が微少化する。つまり色弁別の悪化は青の強さに依存する。

2色覚者に対して混同色線上の赤や緑の照明光を用いた色恒常性実験の結果から,照明光を直接推定できないようなシミュレーション刺激では,色恒常性の効果は,色を出力する反対色応答に対する照明色のフォン・クリース型順応として説明することができ,照明色の補正に,照明色の認識は必要ではなかった。これより,眼光学媒体濃度増加により青が失われる外界を,照明が白色光から黄色光に変化したと仮定し,その時に生じる色恒常性の効果により高齢者の色の安定を説明できる。ただしクリア型IOL装着術後の高齢者に,視野内に青が強く感じられるという青視症が生じる場合があることは,高速な色恒常性の効果だけではなく,長期的な色順応が生じており,黄色光を白色方向に補正していることを示す。

高齢者の色の見えを考える時に,問題を複雑にしているのは,色の見えと色の認識がどの程度一致するのか,という点である。これは特に色名応答で計測する場合に問題となる。筆者らの開発した「意味語空間の双方向性検証」手法の実験結果から,2色覚者の場合,色を感性意味語で評価する場合においては,色の評価は3色覚者とほぼ同じであり,経験や学習により取得した色への印象が,色の見えよりも優先して用いられていた。一方,意味語を色で評価する場合には,2色覚者にとって見えにくい~見えない赤や緑ではなく,黄色や青が評価に用いられた点で,3色覚者と異なる結果となり,色の見え方が重要であることを示した。高齢者の場合でも,実際には色の見えが多少変化したとしても,例えば色名を答えるなどの一般的な手法では,色の見えの変化を直接的に検出することは難しいことになる。日常生活では,高齢者の色の見えの変化は問題となる場面はあまりないことになる。ただし,実際の色の見えは変化しており,また眼内レンズ装着による青視症等の場合には,変化が顕著に知覚されることになる。

利益相反公表基準に該当なし