2020 Volume 15 Issue 1 Pages 35-42

2020 Volume 15 Issue 1 Pages 35-42

【目的】一般病院での緩和ケア体制を明らかにし,緩和ケア体制の違いがオピオイド消費量の施設間格差に及ぼす影響を検討する.【方法】東京都区南部・区西南部の一般病院を対象とした郵送調査を実施し,オピオイド消費量,緩和ケア体制,医師の緩和ケアに関する項目を調査した.またオピオイド消費量を目的変数,調査項目を説明変数とした重回帰分析から,オピオイド消費量の関連要因を探索した.【結果】今回調査した一般病院の35%には緩和ケアチームがなかった.重回帰分析では,緩和ケアに関する資格を持つ薬剤師数,研修会受講医師数,医師への緩和ケアに関する設問の正解数がオピオイド消費量の増加に有意に関連していた.【結語】オピオイド消費量と緩和ケアの知識を持つ医療スタッフ数といった人的資源との関連が明らかになった.一般病院において緩和ケアスタッフを配備することが,オピオイド消費量の施設間格差の縮小につながる可能性が示唆された.

1981年以来,がんは日本人の死因の第一位となっている.がん対策基本法の策定により,早期からの緩和医療の提供が求められており,がん疼痛などの身体的苦痛だけでなく,心理社会的苦痛,スピリチュアルペインといったがん患者の抱える全人的苦痛への対応が行われている.しかしながら,世界的にもがん患者の痛みの治療は充分ではなく,未だ進行がん患者の約66%に痛みがあるといわれており1),日本においても約50%のがん患者に痛みがあることが報告されている2).また,日本は先進国の中でオピオイド消費量が少ないことが指摘されているが3),異なる国家間での比較はオピオイドに関する法規制の違いや一部の先進国による不適正使用分の上乗せなど複合的要因が関与するため,近年ではオピオイド消費量と緩和ケア体制は別々に評価がされている4).したがって,多くの先進国のように緩和ケア体制が整備されている国家においては,オピオイド消費量は必ずしも緩和ケア体制を示す指標とはならないと考えられている5~7).しかしそのなかで,緩和ケア体制が整備されていない諸外国において,なおオピオイド消費量も少ないところでは緩和ケアは普及していないと捉えられる.

緩和ケア普及のため世界保健機関(WHO)が提案しているPublic Health Strategyは,Policyのもと,Drug Availability,Implementation,Educationの三つの面から緩和ケアの促進をモデル化している8).日本においては,Policyは同一であるため,Drug Availability,Implementation,Educationという面を考慮すると, Public Health Strategyにおいてがん診療連携拠点病院,緩和ケア病棟は指定要件等から緩和ケア体制が整備されているものと考えられるが,一般病院では緩和ケア体制は規定されておらず,その体制は現在までに明らかにされていない.しかし,わが国においてがん診療連携拠点病院で亡くなるがん患者は約25%,緩和ケア病棟で亡くなるがん患者は約10%,最も多くのがん患者が亡くなるのは約60%の一般病院であるという現状があり9),どこでも緩和医療が受けられるよう一般病院の緩和ケア体制の整備と均てん化が望まれる.そのためには,まず一般病院での緩和ケア体制とオピオイド消費量の実態を把握することが必要である.また,緩和ケア体制が整備されておらず,ばらつく状況下では,緩和ケア体制の違いがオピオイド消費量に影響する可能性もあるが,それについての検討も現在までに行われていない.

以上より,本研究では,東京都区南部・区西南部の一般病院を対象に,緩和ケア体制に関する質問紙調査,およびオピオイド消費量の取得を行うことにより,オピオイド消費量を含めた一般病院における緩和ケア体制の実態を明らかにする.また,緩和ケア体制が整備されていない一般病院において,Public Health Strategy に関連した緩和ケア体制の違いがオピオイド消費量の施設間格差に影響を与えるかについて検討する.

本研究は一般病院(二次救急医療機関)を対象とした断面調査であり,自記式調査票による郵送調査である.郵送作業は2018年8月に実施し,未返答の医療施設については全施設に電話による調査の再依頼・督促を行った.

対象は,東京都第二次保健医療圏の区南部(大田,品川),区西南部(目黒,世田谷,渋谷)の全37施設(大田13,品川2,目黒7,世田谷11,渋谷4)とした.

今回,がん診療連携拠点病院,緩和ケア病棟のある病院,療養型病院,回復期リハビリテーション病院は以下に示す理由から除外した.がん診療連携拠点病院,緩和ケア病棟のある病院は,ともに指定要件等から緩和ケア体制が整備されていると考えられるため調査対象から除外した.また療養型病院,回復期リハビリテーション病院は,がんによる身体的苦痛がある患者が少ないことから調査対象から除外した.

本調査は,東邦大学医学部倫理審査委員会の承認のもとで実施した(承認番号:A18040).

調査項目1.オピオイド消費量

各病院の薬剤部長に2015~2017年の「麻薬年間届け」の転記を依頼した.調査対象とするオピオイドは,調査期間中にがん疼痛に適応があり,日本で主に使用されている強オピオイドであるモルヒネ,オキシコドンを成分とする全製剤,フェンタニルを成分とする貼付剤,舌下錠,バッカル錠とした.フェンタニルの注射剤は,手術麻酔で多く使用されていることが想定されるため除外した.メサドンは国内での使用量が少ないことが想定されるため除外した.ヒドロモルフォンは2017年6月に販売開始となっており,調査期間での使用量は少ないことが想定されるため除外した.また,オピオイドは参考にする文献,図書等により換算比が異なるため,病院で臨床的に使用される換算比は施設により異なり,統一されていない.そのため,本研究ではオピオイドの合計消費量は,WHOのDefined Daily Dose(DDD)システム10)の換算比を使用して算出した.

2.緩和ケア体制

各施設の事務長,薬剤部長に自記式調査票調査を実施した.事務長への調査項目には,病院施設指標として,2015年から2017年における平均在院日数,年間新入院がん患者数,年間がん患者死亡数を含めた.また,緩和ケア体制の調査項目には,緩和ケア外来の有無,外来緩和ケア管理料の算定の有無,緩和医療に関連する専門資格を持つ医療スタッフ(日本緩和医療学会専門医,暫定指導医,認定医,がん看護専門看護師,精神看護専門看護師,緩和ケア認定看護師,がん性疼痛認定看護師,がん化学療法認定看護師,がん専門薬剤師,がん薬物療法認定薬剤師,緩和薬物療法認定薬剤師)の有無,「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を終了した医師数,麻薬施用者免許を持つ医師数を含めた.薬剤部長への調査項目には,緩和ケアチームの有無,緩和ケア診療加算の有無,緩和ケアチームのカンファレンスの頻度,緩和ケアチームの構成職種,院内での患者による医療用麻薬の自己管理状況を含めた.

3.がん診療に携わる医師における緩和ケアに関する意識

各施設のがん診療に携わる医師に自記式調査票調査を実施した.調査項目には,WHO方式がん疼痛治療法,緩和ケアに関する知識,有効な緩和ケア提供システムについて等を含めた.これらの項目は,日本医師会による「がん医療における緩和ケアに関する医師の意識調査」および,厚生労働科学研究費補助金第3次がん総合戦略研究事業「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」による「緩和ケアに関する医療者の知識・困難感・実践尺度」の項目を参考にして選定した.質問票は3部を送付し,質問票の部数より医師の数が多い場合には,事務長が回答する医師を選択することとした.

統計解析1.オピオイド消費量および緩和ケア体制に関する質問紙調査

一般病院におけるオピオイド消費量,緩和ケア体制(緩和ケアチームの有無,緩和医療に関連する医療スタッフの有無,緩和ケア外来の有無等),およびがん診療に携わる医師における緩和ケアに関する意識(WHO方式がん疼痛治療法,緩和ケア開始時期の認識等)については,記述統計を実施した.

2.施設のオピオイド消費量に影響を及ぼす要因探索

主要評価項目として,オピオイド消費量をがん死亡数で除した値が施設単位で妥当であるかを検討するため,2015~2017年の平均オピオイド消費量,および平均オピオイド消費量を病床数で除した値との相関を調べた.次に,解析対象としたオピオイド消費量を目的変数とし,病院施設指標,緩和ケア体制,がん診療に携わる医師における緩和ケアに関する意識についての調査項目を説明変数とした単変量解析を行った.そして,各施設のオピオイド消費量を目的変数とし,選択した指標群を説明変数とした重回帰分析を行った.全ての検定は両側検定とし,有意水準は5%とした.解析には統計パッケージStata14(Stata Inc, TX, USA)を使用した.

37施設に質問紙を郵送し,18施設から返送があった.回収率は48.6%であった.回答のあった18施設の病床数は中央値357[最小91~最大506],回答のなかった19施設の病床数は中央値75[最小42~最大490]であった(表1).

1.オピオイド消費量

モルヒネの注射剤,オキシコドン経口剤,フェンタニル貼付剤はすべての施設で使用されており,一般病院においても経口剤,注射剤,貼付剤というすべての剤形が揃えられていた.最も使用している施設が少なかったのはオキシコドンの注射剤で17施設中9施設であった.

すべてのオピオイドにおいて,平均値と中央値に大きな違いがみられた.変動係数はモルヒネの経口剤で2.67,フェンタニルの貼付剤で2.36と大きく,施設間によるばらつきが大きかった.一方,モルヒネの注射剤では0.90,オキシコドンは経口剤,注射剤でそれぞれ1.22,1.29であり,施設間によるばらつきは少なかった.

2.緩和ケア体制

回答があった17施設のうち,緩和ケアチームがあったのは11施設であり,緩和ケア診療加算を算定している病院は7施設であった.

緩和ケア外来については18施設から回答が得られた.緩和ケア外来を行っていたのは6施設であり,そのうち3施設が外来緩和ケア管理料を算定していた.

緩和ケアに関連する資格を持つ専門スタッフの配置を表2に示す.緩和ケアに関連する資格を持つ医師は18病院中,2施設にしかいなかった.

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を終了した医師の数は,平均は13.2人であったが,中央値は3人[最小:0,最大:64]であり,4施設で研修会を終了した医師はおらず,施設により偏りがあった.

3.がん診療に携わる医師における緩和ケアに関する意識調査

回答した医師は17施設から計36名であった.がん診療に携わる医師に行った質問票の結果を表3に示す.

緩和ケアに関する知識についてでは,「がんと診断されたときからの緩和ケア」を26名(72.2%)の医師が選択しており,「がんに対する治療法がなくなったとき」と回答した医師はいなかった.本項目の中で,最も正答率の悪かった設問は「2.医療用麻薬の使用は,患者の生命予後に影響するか」についてであり,正答率は66.6%であった.その他の設問に関しては,すべて80%以上の正答率であった.

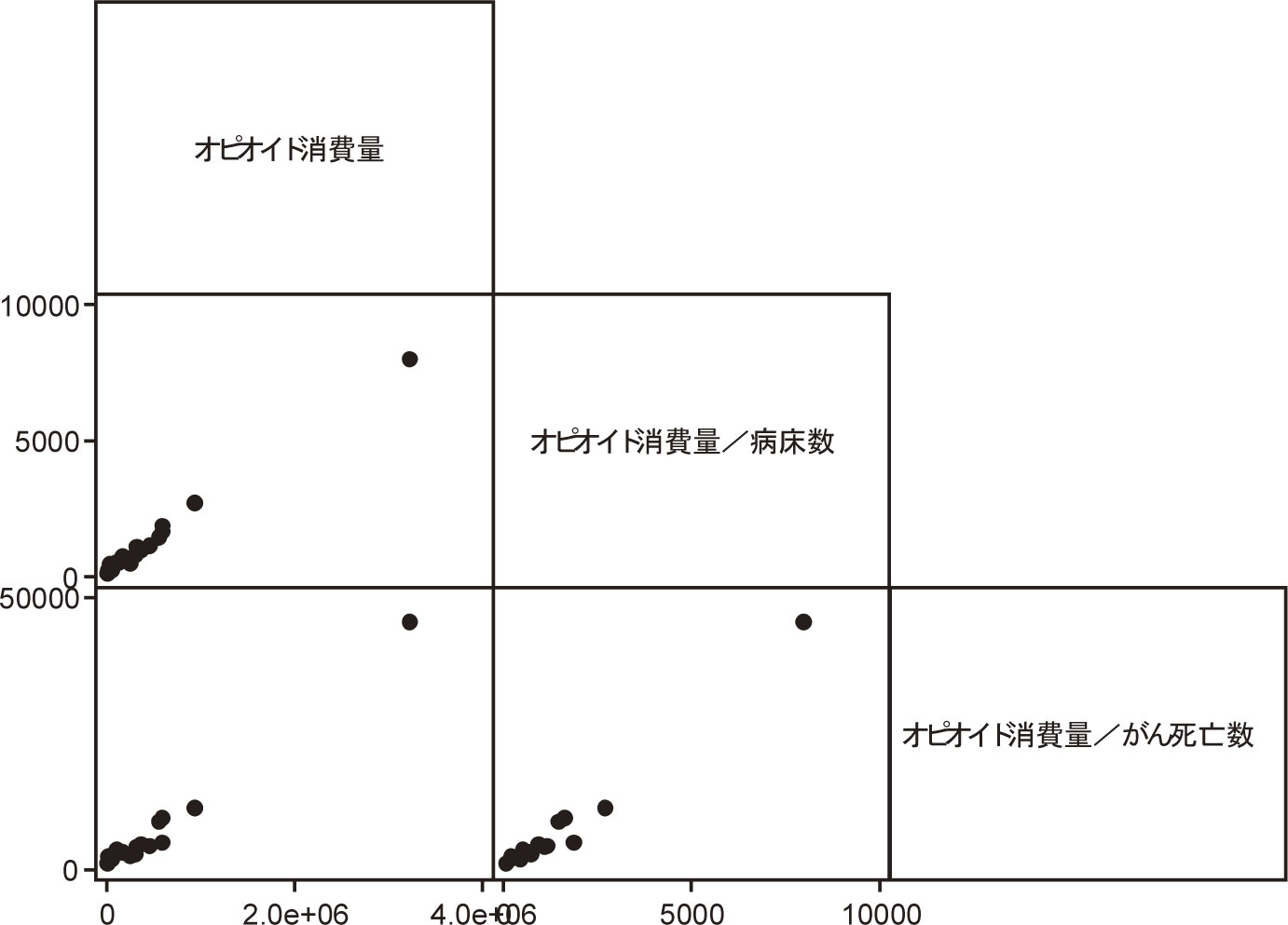

一般病院の施設別オピオイド消費量と関連要因の探索オピオイド消費量を年間がん患者死亡数で除した値とオピオイド消費量,およびオピオイド消費量を病床数で除した値の散布図行列を図1に示す.これら三つの変数の間には強い相関がみられたため,オピオイド消費量を年間がん患者死亡数で除した値を本研究における各施設のオピオイド消費量として解析対象とした.

次に,各施設のオピオイド消費量と緩和ケア体制,医師の緩和ケアに関する知識の施設平均正解数の項目との単変量解析を行った.施設のオピオイド消費量と相関がある項目として,緩和ケア看護師数,緩和ケア薬剤師数,緩和ケア研修会受講医師数,麻薬施用者数,施設平均正解数,緩和チームの有無があった.

各施設のオピオイド消費量を目的変数,単変量解析の結果から選択した指標群を説明変数とした重回帰分析の結果を表4に示す.重回帰分析の結果では,緩和ケアの資格を持つ薬剤師数(回帰係数5287,95%信頼区間3715~6858,P値<0.01),「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」受講医師数(回帰係数466,95%信頼区間244.0~687.6,P値<0.01),緩和ケアに関する知識の施設平均正解数(回帰係数6854,95%信頼区間1526~12181,P値0.02)が,オピオイド消費量の増加と有意に関連していた.一方,麻薬施用者数と緩和ケアチームの有無はそれぞれ回帰係数−91.2,(95%信頼区間−156.0~−26.4,P値0.01),回帰係数−14691(95%信頼区間−24207~−5176,P値0.01)であり,オピオイド消費量の減少と有意に関連していた.

右下の散布図はオピオイド消費量を病床数で割った値を横軸,オピオイド消費量をがん死亡数で割った値を縦軸とした.左下の散布図はオピオイド消費量を横軸,オピオイド消費量をがん死亡数で割った値を縦軸とした.左上の散布図はオピオイド消費量を横軸,オピオイド消費量を病床数で割った値を縦軸とした.

本研究では,質問紙調査を行うことで一般病院でのオピオイド消費量と緩和ケア体制の実態を明らかにした.一般病院には,緩和ケアチームがない病院や専門スタッフがいない病院があり,緩和ケア体制には差があった.重回帰分析の結果では,緩和ケアの資格を持つ薬剤師数,「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」受講医師数,緩和ケアに関する知識の施設平均正解数がオピオイド消費量の増加と有意に関連していたことがわかった.

緩和ケア診療加算を算定している病院は精神科医のいる7施設のみであった.現在,緩和ケア診療加算を算定するには,精神症状の緩和を担当する精神科医がチームにいることが施設基準に入っているが,小規模の一般病院で精神科医を確保することは困難であり,精神科医がいない病院では,加算がとれない状況で緩和ケアチーム活動を行っていた.

緩和ケアの開始時期について,2014年に内閣府が行った世論調査11)では「がんと診断されたとき」が57.9%で,「がんに対する治療法がなくなったとき」が13.9%であった.今回の調査では「がんと診断されたとき」が72.2%であり,「がんに対する治療法がなくなったとき」を選択した医師はいなかった.したがって,がん対策基本法によって推進されている「がんと診断されたときからの緩和ケア」は,がん診療に携わる医師には普及されていることがわかった.

緩和ケアの知識に関する設問の中で最も正答率が低かったのは,「医療用麻薬の使用は,患者の生命予後に影響しない」という問いであった.この問いに対して,「間違っている」と回答した11人のうち半数以上の医師が,患者への医療用麻薬導入の説明における困難さや負担を「そう感じる」もしくは「どちらかといえばそう感じる」と答えており,医療用麻薬に関する正しい知識が医師の麻薬に対する困難さや負担を軽減させる可能性がある.その他の設問については,2007年に「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」で行われたときの正答率が約60~70%であった12)のと比較すると,今回調査を行った医師においてはすべて80%を超えており,高い正答率であったことがわかった.

重回帰分析の結果からは,緩和ケア研修会受講医師数を増やすなど緩和ケアの知識を持つスタッフを配備することで,オピオイド消費量の施設間格差が縮小することが示唆された.そのことは,わが国のがん患者がどこでも同じように緩和医療が受けられるような体制づくりにつながると思われる.また,この結果からはオピオイド消費量がPublic Health Strategyの社会実装と普及,教育といった側面から,緩和ケア普及と関連している可能性があると捉えることができる.一方,麻薬施用者数は,オピオイド消費量の減少と有意に関連していた.これは,施設によってはがん患者にオピオイドを処方することのない医師でも麻薬施用者免許を申請する制度になっているところがあり,また今回手術室やICUで主に処方する医師も含まれているため,施設単位ではよい指標とはならなかったと思われる.また,緩和ケアチームがあることもオピオイド消費量の減少と有意に関連していた.これは,緩和ケアチームは施設により活動性が異なり,疼痛コントロールの依頼頻度,主治医を代行したオピオイドの処方権などの影響があり,緩和ケアチームの有無自体はよい指標とはならなかったと考えられる.

本研究の限界として,回答のあった病院の病床数は中央値が357と比較的大きいものが多く,調査回答がなかった病院の病床数(中央値75)と異なることが挙げられる.未回答の比較的規模の小さい一般病院に対しては督促や調査のお願いを実施したが,これら施設を含めた実態把握が十分ではなかった.また,本研究では麻薬年間届けを用いてオピオイド消費量を算出しているが,これには入院中の患者に処方された分と外来の院内処方分が含まれている.外来の処方分として院内処方分は少ないことが想定されるため,外来の処方分については本研究のオピオイド消費量にほぼ含まれていないことが考えられる.そのため,外来通院でオピオイドを処方されていて,短い入院期間で亡くなったがん患者が多いような施設ではオピオイド消費量が少なく見積もられることが考えられる.また,今回施設のオピオイド消費量はすべてがん患者に使用されたものとして集計を行った.現在非がんに適応の通っているモルヒネ,フェンタニル貼付剤が一般病院で非がんの入院患者に処方されることは少ないことが想定されるが,非がん患者に積極的に処方しているような施設では,がん患者に使用されているオピオイドが多く見積もられる可能性がある.重回帰分析の結果では,医師の緩和ケアに関する知識の施設平均正解数がオピオイド消費量の増加と有意に関連していたが,今回設問数が6題と限られており,医師の緩和ケアに関する知識を十分に反映できていない可能性も考えられる.

オピオイド消費量が施設単位の疼痛管理の指標になり得るかについて,先行研究では細川らが,全国のがん診療連携拠点病院を対象に検討を行っている13).がん診療連携拠点病院においても,オピオイド消費量には施設間差はあったが,オピオイド消費量は患者自身の評価ではないこと,病院により患者層が異なること,実際にオピオイドを使用した患者数が取得できていないことなどから,施設単位での適切な疼痛管理の質指標とはいえないということが報告されている.本研究ではこれとは観点が異なり,緩和ケア体制がばらつく施設を対象とし,緩和ケア体制とオピオイド消費量の関連要因を探索した.施設単位での比較における問題点は共通していると思われるものの,細川らと異なり疼痛管理の質には言及できないが,本研究では各施設のオピオイド消費量が,緩和ケアの資格を持つ薬剤師数,「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」受講医師数などの緩和ケアの知識を持つ医療スタッフ数と関連している現状が観察された.

本研究で一般病院の緩和ケア体制の実態が明らかとなった.指定要件等で緩和ケア体制が整備されている拠点病院や緩和ケア病棟とは異なり,一般病院では施設により体制に差があった.その中で,今回の調査においてオピオイド消費量が他病院と比較して非常に多い施設があり,その施設では,緩和ケアの資格を持つ薬剤師数,「緩和ケア研修会」受講医師数,緩和ケアに関する知識の施設平均正解数がいずれも多かった.今後そのような施設に対して実際の処方内容を把握するようなケーススタディを行い,必要量なのか過剰量なのかの評価を含めた緩和ケア体制の実態を明らかにすることが必要である.そうすることによって,今回有意差のあったオピオイド消費量と緩和ケア体制の関連についてさらなる検討が可能となると思われる.

今回調査した一般病院では,約35%に緩和ケアチームはなく,緩和ケア専門スタッフもほとんどいなかった.一般病院の緩和ケア体制の中で,緩和ケアの知識を持つ医療スタッフを増やすなど,一般病院の人的資源を配備することで,オピオイド消費量の施設間格差が縮小する可能性が示唆された.

本研究を進めるにあたり,東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野の先生方にご協力をいただきましたことを心より感謝申し上げます.そして,今回一般病院の調査で日常業務がお忙しいなか,質問紙調査に協力くださった医療機関のスタッフの皆様に心より感謝申し上げます.

島田英昭:講演料(中外製薬株式会社,大鵬薬品工業株式会社),受託研究費(アルフレッサファーマ株式会社)その他:該当なし.

高橋は研究の構想およびデザイン,データの収集・分析,解釈,原稿の起草,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献:村上は研究の構想およびデザイン,データの収集・分析,解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献:大庭はデータの収集・分析,解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献:中村,島田は研究の構想およびデザイン,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.