2021 Volume 16 Issue 2 Pages 123-131

2021 Volume 16 Issue 2 Pages 123-131

【目的】造血器腫瘍患者に対して,運動療法を主体とした通常のリハビリテーションに行動変容アプローチを追加した介入効果を検討すること.【方法】化学療法後の造血器腫瘍患者を対象とした.リハビリテーションを実施したコントロール群12名,リハビリテーションに行動変容アプローチを追加した介入を行ったフィードバック群13名に群分けし,リハビリテーション開始時から退院時までの運動機能および身体活動量の変化を解析した.【結果】リハビリテーション開始時から退院時までの変化を比較すると,10 m歩行速度で測定時期に有意な主効果が認められた.また,週間歩数でフィードバック群の測定時期に効果を及ぼす有意な交互作用が認められた.【結論】運動機能と身体活動量のフィードバックを行う行動変容アプローチは,身体活動量を向上させる可能性が示唆された.

がんは本邦における死亡原因の第1位を占める重要な疾患であるが,近年は治療成績が向上している.とくに,造血器腫瘍は化学療法の感度が良好であり,長期生存や日常生活動作(Activities of Daily Living: ADL)の改善が期待できる疾患となった1).その反面,倦怠感,食欲不振,嘔気・嘔吐,呼吸困難,便秘,下痢,睡眠障害といった多彩な副作用と関連する身体・精神症状が惹起され,それによって運動機能や身体活動量が低下することも少なくない2,3).他の腫瘍と比較して,造血器腫瘍の治療では化学療法が多剤併用で行われるため有害事象の発生頻度が高いといった特徴があり,その治療期間中は感染管理のために活動範囲が制限されることが多く,さらに身体活動量低下が助長される1).運動機能や身体活動量の低下は生活の質(Quality of Life; QOL)の低下を引き起こすため4),造血器腫瘍患者はQOLの低下が著しいことが報告されている5).

このような悪循環から脱却するための手段の一つとして運動療法が挙げられる.造血器腫瘍患者に対して中等強度の運動を実施することによりQOLが改善することが確認されている6).しかし,化学療法を受けている造血器腫瘍患者では,前述した有害事象が原因で中等強度以上の運動の実施が困難なことが多く,また,活動範囲が病棟内に制限されることもあるため,歩行や起立動作といった日常生活動作を中心とした低強度運動しか実施できないことが多い.そのため,QOLと身体活動量の関係性に着目して,日常生活の中で身体活動量を向上させることを目標とし,リハビリテーションを行うことも少なくない.その方法としては,積極的な運動療法が実施困難な患者に対して身体活動量向上を図ることができる患者教育を中心とした行動変容アプローチが着目されている7).

行動変容アプローチとは,学習理論や行動理論に基づいて対象者の不適応行動を消去し,適応的な行動がとれるようにする心理療法から発展した治療法であり,近年の医学分野では,生活習慣病など慢性疾患の予防と治療に用いられている8).がん医療の分野においては,疼痛や倦怠感といった身体症状の改善に対して効果があることが報告されている9).さらに,乳がんサバイバーを対象としたシステマティックレビュー7)においては,目標設定,セルフモニタリング,強化フィードバックを利用した行動変容アプローチが身体活動量向上に有用であることが報告されている.しかしながら,がん患者に対する行動変容アプローチに関する先行研究10,11)を概観すると,研究対象は退院後の運動機能レベルが比較的高いがんサバイバーである.本邦の臨床で遭遇するような,重度の身体・精神症状によって身体活動量が低下した入院中の造血器腫瘍患者に対しても行動変容アプローチが有用であるかどうかは不明である.そこで本研究では,化学療法を実施している入院中の造血器腫瘍患者に対してリハビリテーションに行動変容アプローチを併用し,身体活動量の向上に効果があるのかを検証したので報告する.

本研究は前向き観察研究である.2015年9月から2017年8月の期間に化学療法施行目的で長崎大学病院血液内科に入院し,リハビリテーションが処方された患者のうち,リハビリテーション開始時(以下,開始時)において後述する評価を行った造血器腫瘍患者を対象とした.2015年9月から2016年8月までの期間の患者には,通常のリハビリテーションを実施し(以下,コントロール群),2016年9月から2017年8月までの患者には,通常のリハビリテーションに加えて後述する行動変容アプローチを追加した(以下,フィードバック群).放射線療法または造血幹細胞移植を行った,もしくは行う予定の患者,開始時に意識レベルが低下している患者(Japan Coma ScaleでI-1以上),認知症の疑いがある患者(Mini-Mental State Examination 23点以下),せん妄の疑いがある患者,自立歩行が困難であった患者は対象から除外した.さらに,リハビリテーション実施時期を化学療法開始直後に統一するために,化学療法前または化学療法開始から2週間以降にリハビリテーションが処方された患者も対象から除外した.リハビリテーション実施後と退院前のそれぞれ1週間の身体活動量を解析するために,リハビリテーション実施期間が2週間未満の患者も対象から除外した.

評価項目対象者の情報収集を開始時に行った.また,運動機能,全身状態,身体活動量の評価を開始時および退院時に実施した.

1.基本情報

患者の基本情報として性別,年齢,body mass index (BMI),疾患名,がん化学療法レジメンと処方された薬剤をカルテより記録した.

2.運動機能

筋力の評価として握力および等尺性膝伸展筋力を測定した.握力はデジタル握力計(TKK5401,竹井機器工業社製)を用いて 左右1回ずつ測定し,そのいずれかの最大値を記録した.等尺性膝伸展筋力はハンドヘルドダイナモメーター(hand held dynamometer: HHD)(μ-Tas F-1,アニマ社製)を用いて測定した.方法はベッド上で端座位(股関節内外旋中間位,膝関節屈曲 90°)をとった対象者の下腿遠位部前面にHHDのセンサーを当て,ベルトで下腿とセンサーをベッドの支柱に固定した.そして,最大努力の膝関節伸展を5秒間行うよう指示し,等尺性膝伸展筋力を測定した.測定は左右2回ずつ行い,その最大値を体重で除した%体重比を算出した.歩行能力の評価としては10 m歩行テストを実施した.具体的には前後各2 mの助走路を確保し,最大歩行速度での10 m歩行時間を1回測定した12).そして,歩行距離をその歩行時間で除した歩行速度を算出した.ADL能力はFunctional Independence Measure(FIM)を用いて評価した.FIMは7段階の18項目からなり,点数が高いほど日常生活の自立度が高いことを意味する.今回は,運動関連の13項目(motor FIM: mFIM)の合計をADL能力の評価として採用した.

3.全身状態

全身状態はEastern Cooperative Oncology Group(ECOG)のPerformance Status(PS)を用いて評価した.PS はがん患者の全身状態を身体活動レベルから簡便に評価できるスケールであり,0:全く問題なく活動できる,1:肉体的に激しい活動は制限されるが,歩行可能で,軽作業や座っての作業は行うことができる,2:歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない(日中の50%以上はベッド外で過ごす),3:限られた自分の身の回りのことしかできない(日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす),4:全く動けない,の5段階からなる13).

4.身体活動量

身体活動量は,生活習慣記録器ライフコーダGS(スズケン社製)を使用して測定した14).具体的には,開始時に対象者に記録器を渡し,入浴や検査などの時間を除き退院日まで連続して装着してもらい,開始後1週間と退院前1週間のデータから歩数ならびに低強度活動時間(1~3 METs),中等強度活動時間(4~6 METs)を算出した.先行研究15)を参考に,記録器の装着時間が1日5時間に満たない日があった対象者は脱落群として解析から除外した.

リハビリテーションプログラム今回の対象となった両群に実施されたリハビリテーションは歩行,階段昇降,筋力トレーニングを含む低強度の運動療法である.1回の実施時間は20分,頻度は週5回,運動強度は修正ボルグスケールの「4,ややきつい」を目安とし,かつカルボーネン法により算出した上限心拍数の40%以下とした.プログラム内容は,最大限の歩行または階段昇降を1~2回,筋力トレーニングでは0~2 kg重錘負荷での股関節・膝関節・肘関節それぞれの屈伸運動10~20回を1セットとして1~2セット,起立・着席動作またはカーフレイズ5~20回を1セットとして1~2セット,スクワット5回を1セットとして1~2セット,低強度での下肢エルゴメーターを5~10分を基本として,対象者それぞれの運動機能ならびに身体・精神症状,また各開始時の症状に応じて組み合わせと回数を調整した.

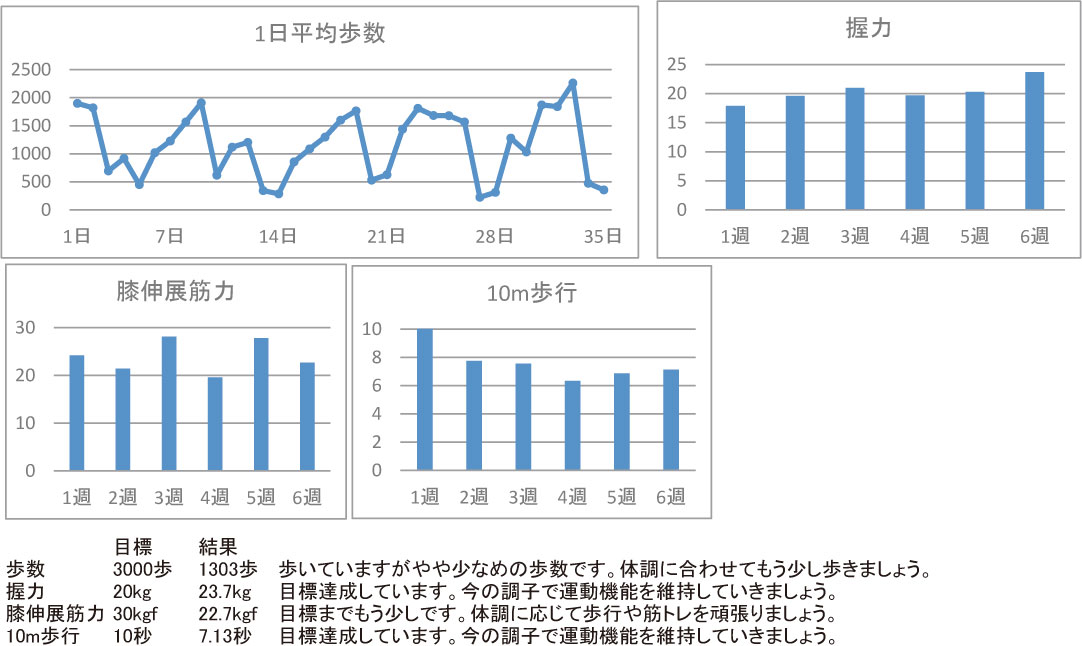

運動機能と身体活動量のフィードバック方法としては,コントロール群には,リハビリテーション実施時に前日の1日平均歩数を口頭で伝え,開始時および退院時の運動機能の結果を評価実施直後に口頭で伝えた.フィードバック群に対しては,コントロール群と同様の口頭指導に加えて,1週間ごとに運動機能と1日平均歩数を評価し,その結果をグラフ化して対象者に配付して指導を行った(図1).指導としては,グラフの結果をもとに,運動機能や身体活動量が低下している場合には過剰な安静を回避させつつ,運動療法と身体活量の向上・維持の有用性と安全性を理解してもらうよう説明を行い,具体的な目標を設定して自主練習の動機づけを行った.また,運動機能や身体活動量が向上している場合には,対象者自身で運動時の脈拍数や疲労感などをセルフモニタリングしてもらいながら,理学療法士と話し合いながら状況に応じた目標の修正を行い,運動量の増加を目指した.目標歩数の設定としては,最初の1週間は1日平均歩数の目標を,放射線療法や化学療法中のがん患者に推奨される4,000歩16)とした.そして,1週間で1日平均歩数が目標に達した場合には,その1日平均歩数の10%増を目標歩数とした.目標歩数に達しなかった場合には,最終的な1日平均歩数の目標は4000歩と指導しつつも,直近の目標歩数は前回の1日平均歩数の10%増とした.

1週間ごとに運動機能と平均歩数を評価し,その結果をグラフにして毎週の推移を視覚的に理解できるようにした.

さらに,それぞれの評価の目標値と結果値から,現在の状況とアドバイスを記載した.

コントロール群とフィードバック群の2群間において,開始時,退院時の評価結果および開始時から退院時までの運動機能と身体活動量の変化量を比較検討した.統計解析にはEZR versioin 1.52を使用し17),2群間の比較には Mann-WhitneyのU検定およびカイ2乗検定を適用した.さらに,群間と測定時期を2要因とした2元配置分散分析にて検定を行った.なお,統計学的有意水準はすべて5%とした.

倫理的配慮本研究はヘルシンキ宣言に従って長崎大学病院臨床研究倫理委員会で承認(承認番号16042529)を得て行った.なお,本施設でリハビリテーションを行ったすべての当該患者には,リハビリテーションにおける評価の結果が本研究に用いられることとその目的および意義を介入時に文書で説明し,書面にて同意を得た.

109名が対象となり,除外基準に該当した対象を除いた25名(コントロール群12名,フィードバック群13名)が解析対象であった(図2).コントロール群の7名とフィードバック群の2名が,生活習慣記録器の装着時間が1日5時間未満であったため脱落群として対象から除外した.解析対象群と脱落群において,リハビリテーション開始時の基本情報に2群間で有意差は認められなかった.男性は11名,女性は14名であり,年齢の中央値は67.0歳,BMIの中央値は19.9 kg/m2であった.原疾患は悪性リンパ腫が半数以上であり,次いで急性骨髄性白血病が多かった(表1).化学療法開始直後からリハビリテーションを行い,開始時~退院時までの期間の中央値は27.0日であった.基本情報の全項目において2群間で有意差は認められなかった.

開始時の運動機能,身体活動量の評価結果をコントロール群とフィードバック群の2群間で比較した.その結果,全ての項目において有意差は認められなかった(表2).対象の特徴としては,等尺性膝伸展筋力の中央値が0.45 kgf/kg以上,10 m歩行速度の中央値が1.32 m/秒,mFIMの中央値が85点と運動機能低下が著明でなくADLが概ね自立していた.それに対して身体活動量に関しては,1週間の合計歩数が約10,000歩,すなわち1日平均歩数が1,500歩程度であり,放射線療法や化学療法中のがん患者に推奨される1日平均歩数である4,000歩16)より低値であった.

運動機能と身体活動量のリハビリテーション開始前と退院時の比較運動機能と身体活動量のリハビリテーション開始前と退院時の結果を2群間で比較した.その結果,10 m歩行速度,週間歩数,週間低強度活動時間においては測定時期のみに有意な主効果を認めた.さらに,週間歩数においては有意な交互作用を認めた(表3).

本研究では,入院化学療法実施直後の造血器腫瘍患者に対して1週間ごとに運動機能と身体活動量の評価結果をフィードバックしながら目標設定を行う行動変容アプローチを行い,その有用性について検討した.その結果,フィードバックを行った対象者の身体活動量の有意な向上を認めた.この結果から,リハビリテーションプログラムへの行動変容アプローチの併用が奏功したと考えられた.

がん患者は運動機能に明らかな問題を認めなくても,①運動機能に対する自己評価が低く自分は動けないと思っている,②活動することにより身体症状・精神症状が増悪すると考えている,③治療中・後は安静が大事であり動いてはいけないと思っているなど,消極的な思考が身体活動量低下の要因になることも多いと報告されている18).高齢者が要介護に陥りやすい状態であるフレイルの定義では,女性の握力は18 kg未満,10 m歩行速度は1.0 m/秒未満が該当する19).また,等尺性膝伸展筋力は0.4 kgf/kg未満で下肢の体重支持が障害される20).本研究の対象者の開始時の運動機能は,いずれにも該当しない.つまり,著明な運動機能の低下はきたしていないにもかかわらず,身体活動量が低下していたと解釈できる.このような運動機能は維持されているが,消極的な思考により身体活動量が低下している患者に,今回のような行動変容アプローチは有効であると考えられた.

今回の行動変容アプローチでは,身体活動量計を使用して身体活動量と対象者自身の疲労感などをセルフモニタリングしながら活動に関する目標を修正しつつ,プログラムを進めた.身体活動量計により身体活動量の経過を客観的に評価すると,運動を行っても身体症状が悪化しないこと,また身体症状が強くても運動できることが認識され,効果的にフィードバックを行うことができるとされている21).その一方で,活動量計の使用のみでは身体活動量は向上しないという報告も散見される22).乳がん,前立腺がんサバイバーを対象とした研究23)では,身体活動量計の使用ならびに運動のアドバイスを行うだけでなく,運動パンフレットの配布や活動量の管理を行うことにより,身体活動量が増加したことが報告されている.本研究でも同様に,運動機能や身体活動量の結果をグラフにした資料を配布し,理学療法士と一緒に話し合うことでフィードバックが強化できたと推察される.

一方,今回の結果では行動変容アプローチを用いても筋力やADLの改善は認められなかった.対象者は介入時の時点で歩行やADLは自立できている運動機能レベルであったため,mFIMの結果に関しては天井効果の可能性が考えられる.また,握力や膝伸展筋力といった筋力に関しては,今回実施した運動療法が低強度主体であったため,筋力改善に至るまでの運動負荷を加えることが困難であったことが挙げられる.加えて,運動療法の実施期間が短かったこともその要因の一つと考えられる.先行研究においては,化学療法中の造血器腫瘍患者の筋力に対して運動療法の有効性を示した報告では,その実施期間は6~18週間であり24〜26),本研究に比べ長期間の運動療法を実施している.化学療法実施中の患者は,低栄養や悪液質の影響により筋萎縮を生じていることも多い27)が,そのような症例では,今回のような低強度運動を主体とした短期間で筋力を改善することは困難であり,異なるアプローチが必要かもしれない.しかし,今回の結果では,歩行速度に関しては,フィードバックの有無にかかわらず改善が認められた.入院化学療法中の造血器患者に対して低強度運動を実施した先行研究28)においても,同様に,筋力よりも歩行速度の改善が著しくなっている.短期間の低強度運動は,筋力は改善しなくとも,運動の中で実施している歩行などの動作を改善させることは可能であると考えられた.

本研究にはいくつかの限界がある.まず,単施設で対象者数が少ない.とくに基本情報においては,有意差は検出されないものの,フィードバック群の方が年齢が若く,PSが良好な傾向が認められる.対象者数が少ないために有意差は検出されていないが,年齢やPSの違いが治療後の全身状態や身体活動量に影響を及ぼしている可能性も考えられる.同様に,有意差は検出されないものの,リハビリテーション開始時のフィードバック群の身体活動量が低い傾向も認められる.リハビリテーション開始時の身体活動量の差異が,身体活動量の変化に影響を及ぼしている可能性も否定できない.次にランダム化比較試験でないため,上記の成績が行動変容アプローチによる効果と強くはいいきれない.最後に,実施期間が短かったためその効果が認められなかった可能性もあり,実施期間においても改良の余地があると考えられる.したがって,今後はより多くの症例を対象として,プログラムを標準化させた多施設ランダム化比較研究を実施し,行動変容アプローチの適応と限界を検討する必要がある.

本研究では,入院化学療法実施直後の造血器腫瘍患者に対して,運動機能と身体活動量のフィードバックによる行動変容アプローチをリハビリテーションプログラムに加えることで,対象者自身に自主的に運動を行う意識に変化を生じ,歩数や中等強度活動時間を増加させることが示唆された.行動変容アプローチはがん患者の身体活動量を向上させる有用な手段の一つと考えられるが,その適応と限界については今後検討する必要がある.

実施に当たって協力を惜しまなかった対象者の皆様,長崎大学病院リハビリテーション部ならびに看護スタッフの方々に心から感謝申し上げます.

本研究は科学研究費補助金(若手研究 B,血液腫瘍患者に対するQOL向上に主眼を置いたリハビリテーションプログラムの開発,課題番号 15K16355)の助成を受けて行われた.

すべての著者の申告すべき利益相反なし

石井は研究の構想およびデザイン,研究データの収集,分析,研究データの解釈,原稿の起草に貢献;夏迫,福島は研究の構想およびデザイン,研究データの収集,研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献;神津,宮田は研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献;中野は研究の構想およびデザイン,研究データの収集,分析,研究データの解釈,原稿の起草,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.