2024 Volume 19 Issue 1 Pages 83-87

2024 Volume 19 Issue 1 Pages 83-87

【目的】わが国では医学生を対象とした緩和ケアに関する意識調査は少ない.本調査では医学生を対象に緩和ケアに関する学修準備性を検討することを目的とした.【方法】本研究の施行は香川大学医学部研究倫理委員会の承認を得た.診療参加型臨床実習開始直前の本学医学部医学科生105名を対象とした.令和4年度版医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける「緩和ケア」の九つの学修目標に対する自信に関して0–100点(0点:全く自信がない–100点:十分に自信がある)で回答してもらった.9項目の統計比較はクラスカル・ウォリス検定の後にシェッフェの多重比較を行い,P<0.05を有意とした.【結果】回答率は62.9%(66/105名)であった.学修目標に関する自信は,項目6[死の概念の理解]が他の5項目に比して有意に高かった(P<0.05).他の項目間に有意差はなかった.【結論】診療参加型臨床実習を迎える医学生に緩和ケアに関する系統的準備教育を行う必要性が示唆された.

Purpose: Few surveys have demonstrated that medical students’ understanding of palliative care in Japan. This study’s aim is to examine whether medical students prior to beginning clinical clerkship are ready to learn palliative care. Methods: Prior to the commencement of participatory clinical training, approval was obtained from the Kagawa University Faculty of Medicine Research Ethics Committee for the execution of this study. A questionnaire survey was conducted on 105 students enrolled in the Faculty of Medicine at our university, focusing on their confidence in achieving the learning objectives for “Palliative Care” outlined in the Medical Education Model Core Curriculum. Participants rated the confidence to the nine learning objectives related to palliative care (ranging from 0 points indicating no confidence to 100 points indicating full confidence). A comparison of the nine items was conducted using the Kruskal–Wallis test, followed by Scheffe’s multiple comparison test. A significance level of P<0.05 was applied. Results: The response rate was 62.9% (66 out of 105 students). Confidence in achieving the learning objectives varied, with item 6, “Understanding the concept and definition of death and the biology of organismal death,” being significantly higher than the other five items (P<0.05). No significant differences were observed among the other items. Conclusion: The need for systematic preparatory education on palliative care for medical students who are about to enter clinical practice is suggested.

国家資格である医師免許を持たない医学生が,初期臨床研修医に連続するレベルの医行為を施行するためには,「患者および医療安全の確保」と「基礎的臨床能力の質保証」を担保する必要がある1).2005年から参加型臨床実習開始前に医学的知識を問う共用試験Computer-based testing(CBT)と,主に技能および態度評価である臨床実習前客観的臨床能力試験(Pre-clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination: Pre-CC OSCE)が導入された2).医学生は,CBTとPre-CC OSCEに合格することで,全国医学部長病院長会議から「Student Doctor」として認証され,指導医の監視下での医行為が許容されている.

令和4年度版医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける緩和ケアは「医師として求められる基本的な資質・能力」の一つである「総合的に患者・生活者をみる姿勢」の全人的な視点とアプローチの1項目として含まれている3).しかし,診療参加型臨床実習を迎える医学生の緩和ケアに対する学修準備性や学修目標に対する意識についての検討は行われていない.

われわれは,診療参加型臨床実習直前の医学生に対し,アンケート形式で緩和ケアの学修目標達成に関する意識調査を行ったので報告する.

本研究の施行は香川大学医学部研究倫理委員会の承認(承認番号:2023-071)を得た.香川大学医学部においては,緩和ケアに対する系統的科目はなく,社会医学系,臨床医学系科目で散発的に関連講義が行われている.

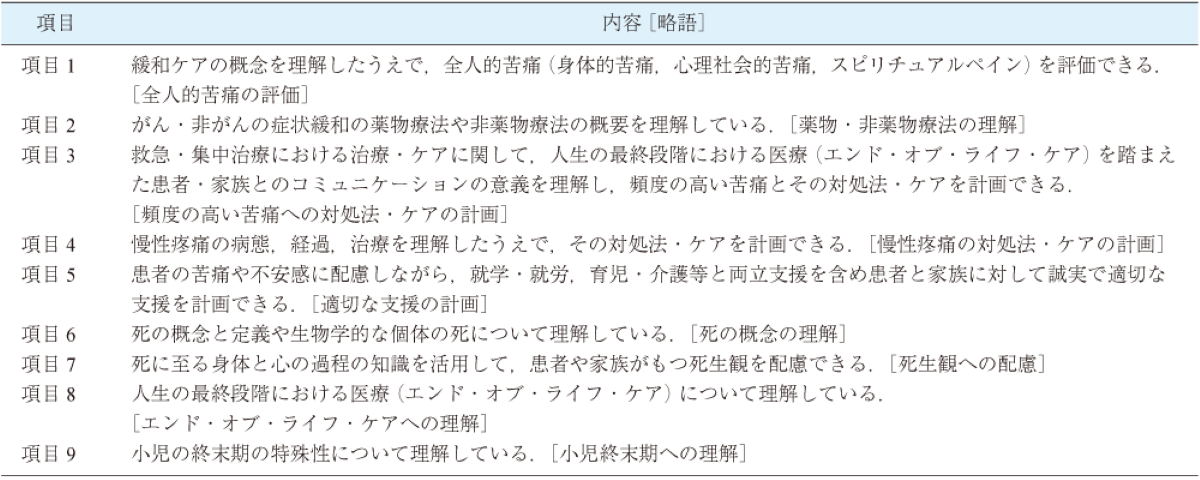

2023年12月14日の臨床実習前講義において,診療参加型臨床実習開始直前の本学医学部医学科4年次の105名に対し,令和4年度版医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける緩和ケアの学修目標達成に関する自信に対してアンケート調査を行った.医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける緩和ケアの実践に関する九つの学修目標(GE-01-06 5項目,GE-03-06 4項目)を 表1に示す.緩和ケアの九つの到達目標に対する自信を0–100点(0点:全く自信がない–100点:十分に自信がある)で回答してもらった.統計はクラスカル・ウォリス検定を用い,群間比較はシェッフェの多重比較を用いた.P<0.05を有意とした.

105名中66名(男性40名,女性26名)が回答した(回答率62.9%).九つの学修目標の達成に対する主観的な自信を 図1に示す.学修目標に関する自信は,項目6「死の概念と定義や生物学的な個体の死について理解している」が項目2, 3, 4, 5, 9に比して有意に高かった(それぞれP=0.045, P=0.003, P=0.002, P=0.006, P<0.001).その他の項目間に有意差はなかった.

本邦ではシームレスな卒前卒後教育が提唱されて久しいが,これまでの臨床実習は見学型が主体であった.卒前卒後臨床教育のシームレス化の更なる発展を目的とし,「医師国家試験の受験資格における共用試験合格の要件化」および「医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化」の議論を経て,医師法(昭和23年法律第201号)の改正が行われた.共用試験に合格した医学生は,臨床実習において患者同意および指導医監督のもと,処方箋発行を除く医業が可能とされた.次いで「医師法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第131号)」が公布され,令和5年(2023年)度からStudent Doctorの医行為の公的化が開始された.すなわち医学部中高学年の学修者は「Student Doctor」から医師免許取得を経て「臨床研修医」となり,更なる卒前卒後のシームレス化が期待されている.そして,この動静に対応するかのように,文部科学省でも医学生が卒業時に修得すべき必須の実践的診療能力(知識・技能・態度)に関する学修目標等を示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」が改訂され令和4年度版として公開された3).

本アンケート結果における学修目標の中で項目6[死の概念の理解]が高い自信を示した.この理由としては,項目6が緩和ケアに限定された概念ではなく,法医学等でも取り扱われる一般的な医学知識であることを示している.

また,項目6に対して,項目3[頻度の高い苦痛への対処法・ケアの計画],項目4[慢性疼痛の対処法・ケアの計画],項目5[適切な支援の計画]が有意に低かったことは,項目6が理解レベルであるのに比して項目3, 4, 5が「計画できる」という実践レベルの目標であることに起因している.項目3, 4, 5に関しては診療参加型臨床実習内でそのコンピテンシーを達成していくことが期待される.

一方,項目6に比して項目2[薬物・非薬物療法の理解],項目9[小児終末期への理解]などの緩和ケアの基礎知識の理解に対する自信は有意に低かった.項目2, 9は知識レベルの学修目標であることから,この結果は診療参加型臨床実習前の系統的な緩和ケア教育の不足を示唆している.緩和医療に特化した科目だけでなく,関連した臨床実習前講義の中で,緩和ケアに関連した内容を含めていくことが必要である.

医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける緩和ケア学修目標では,診療参加型臨床実習内での達成が期待されるものも多い.医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究報告書である門田レポートは,侵襲性,難易度,羞恥性等の観点から,医学生が経験すべき医行為を「必須項目」と「推奨項目」に分類した4).侵襲的処置や羞恥性の高い処置の多くは「推奨項目」に分類されている.しかし,これらの医行為においては,緩和ケアに特化した記載は存在しない.医行為の観点からは,緩和ケアも通常診療の一部に含有されている可能性がある.

しかし,緩和ケアにおける医行為は,コミュニケーションにおいても心理的侵襲が大きい場合があり,事前の準備が重要である.門田レポートでは,侵襲性が高い項目の修得のために,シミュレーション教育法が有効である.緩和ケアの系統的準備教育としても,患者の精神的・心理面でのコミュニケーションに関連したシミュレーション教育が有効であるとしている.例として,緩和ケアにおけるさまざまな場面に対する医療面接シミュレーションが考えられる5).すべての医師への緩和医療基本教育を目的としたPEACEプロジェクトにあるような医療面接シミュレーションを医行為が公的化されるStudent Doctorに導入することも有効かもしれない6,7).

本研究の限界点は,一施設のみで行われ,診療参加型臨床実習前の1点のみで施行されたことである.今後,診療参加型実習中,あるいは実習後にも調査を実施することや多施設での評価が必要である.さらに,達成度の評価のために臨床実習後OSCEにおける学生の評価を指標とすることも有効な可能性がある.

診療参加型臨床実習を迎える医学生に対して,緩和ケアに関する意識調査を行った.診療参加型臨床実習前に,緩和ケアの更なる系統的準備教育の必要性が示唆された.

すべての著者の申告すべき利益相反なし

駒澤は研究の構想およびデザイン,研究データの収集・分析,研究データの解釈,原稿の起草に貢献した.横平は研究の構想およびデザイン,研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.