2017 Volume 33 Issue 2 Pages 38-45

2017 Volume 33 Issue 2 Pages 38-45

骨系統疾患とは主病変が骨・関節に存在し,何らかの形態的特長を伴う疾患の総称であり,歴史的,社会的には小人症(Dwarfism)として認知されてきた.骨系統疾患という日本語の疾患総称名は“Constitutional disorder of the skeleton”の直訳である.それ故この総称は疾患概念を代弁しておらず理解しにくい.これに対し骨異形成症“Skeletal (bone) dysplasia”という名称は病態をストレートに反映しており理解しやすい.

一疾患単位では頻度は少なく,最もよく見られるachondroplasiaでも25,000出産に一例程度の発生頻度と考えられている1).しかし骨系統疾患全体でとらえた場合,約1,000出産に1例程度の有病率で,これはダウン症の発生頻度とほぼ同程度であり決してまれな疾患ではない1).

2. この疾患群が敬遠されがちな理由この疾患群が一般放射線科医,小児科医,産婦人科医などから敬遠される理由のひとつに疾患名の多さにある.骨系統疾患には数多くの希少疾患が含まれており,国際的には「Nosology and classification of genetic skeletal disorders」に沿って命名,分類がなされている2).2015年版の上記国際分類では436疾患を含み,42のグループに分かれ,すでに364の遺伝子異常が確認されている2).この疾患数の多さから,すべてを理解することは極めて困難な印象を受ける.また英語名称も日本語名称も長く(例:spondyloepimetaphyseal dysplasia with joint laxity-leptodactylic type)複雑で疾患名に馴染みがない点や,病因や診断名の成り立ちが理解しにくい点もその要因に挙げられる.

さらに骨の単純X線撮影の読影が困難な点もこの疾患群が敬遠される理由のひとつと考えられるが,我々放射線診断医は画像上の形態パターンの認識が職業上得意である1).本稿では敬遠されがちな,骨系統疾患のX線診断入門を鑑別診断のためのコツという視点で解説したい.

骨格の発生と成長には大きく分けて二つのプロセスが存在する(Fig. 1).一つは軟骨の鋳型が存在し,それを元に軟骨が石灰化する軟骨内骨化であり,もう一つは軟骨の鋳型がなく直接骨化をきたす膜内骨化である1).軟骨内骨化を呈する骨格は管状骨の海綿骨部,後頭骨,頭蓋底,脊椎,扁平骨の大部分などである.膜内骨化をきたす骨格は扁平骨,頭蓋冠,下顎骨,鎖骨などである.

骨の発生と成長のパターン

この二つのプロセスのモデルとして,骨系統疾患の代表疾患である軟骨無形成症と骨形成不全症の頭蓋骨の形成を例にとると理解しやすい(Fig. 2).頭蓋は上半分の頭蓋冠が膜内骨化による骨化で形成され,下半分の頭蓋底部分は軟骨の鋳型から形成される軟骨性骨化である.

軟骨内骨化と膜内骨化の違い

軟骨無形成症は軟骨内骨化が障害される疾患であるため頭蓋底の形成が不良となる.一方膜性骨化には障害がないために頭蓋冠は正常に発育する.そのため顔面の低形成と前頭部の突出を認め,頭蓋冠は相対的に大きい(Fig. 2a).一方骨形成不全症はその逆で,膜内骨化の障害が病気の本態であり,頭蓋冠の骨形成が不良となる.しかし軟骨内骨化は正常であるため頭蓋底の低形成は目立たない(Fig. 2b).

また管状骨はその表面で膜性骨化のプロセスが行われており,軟骨内骨化が正常であっても膜性骨化不良を呈する疾患では,骨格の狭細を呈することが知られている1).Fig. 3に骨形成不全症の下腿撮影を示す.骨形成不全は前述のごとく膜内骨化の不全が本体である.長管骨は本来鋳型を有する軟骨内骨化のパターンであるが,その表面で膜性骨膜襟の存在により骨が付加され横方向の発育を司る.骨形成不全症では縦方向の発育は軟骨内骨化が正常なため短縮は見られないが,横方向の骨化が阻害されるため狭細化が目立つ(Fig. 3).

長管骨における膜内骨化の関与

骨系統疾患の遺伝子の解析は15年前ではわずか30疾患程度しかなかったが,現在は240以上の遺伝子異常が発見され,疾患遺伝子のリストは毎月書き換えを余儀なくされる現状である3).しかし遺伝子診断の第一段階は“臨床診断”と“X線診断”である.この過程を省略して遺伝子診断は不可能であり,どの遺伝子を調べるかの当たりをつけなければならない3).そしてその方法としてX線診断以外に有用な補助検査手段がないのも現状である.

Sprangerは骨変化の類似性が大きい疾患をfamilyとしてまとめ,病態の共通性を示唆した1).骨系統疾患の特徴的なX線所見からパターン認識を行うSprangerの考えはbone dysplasia familyと呼称され,前述の現行の国際分類(Nosology and classification of genetic skeletal disorders)でもこの概念を反映している.

X線診断鑑別診断の基本的な3ステップとして1.診断のKeyとなる異常所見を探す.2.全身の異常所見を組み合わせる,3.Family of bone dysplasiaにあてはめるというプロセスを経て行われる.

骨幹端部分では骨格の成長が顕著で,異常の出現する頻度が高い.このためまず長管骨の骨幹端の観察を行うことが重要である.骨系統疾患における骨幹端の形態を表現する術語にはCupping,Flaring,ダンベル変形,不整形などがある.

1)Cupping:骨幹端の中央部が骨幹側に凹の形態を呈する杯状の変形を指す.管状骨は軟骨内骨化による縦方向に骨付加とremodelingによる骨吸収でバランスを保って発育するが,骨付加が少なく,骨吸収が多くなると杯状に変形を来す.新生児期のくる病などはこの状態に当たる(Fig. 4a).

骨幹端のcupping,Flaring:8歳男児 軟骨無形成症

両側手関節の撮影にて骨幹端の内側凹,末広がりの所見を認めcupping,Flaringと思われる

2)Flaring:さらに上記の病態に加え,骨幹端縁では膜性骨化による骨付加が生じるため,縦方向の発育の制限に対し,横方向の発育が目立つ.その結果フレアスカートのような末広がりの形態を示す(Fig. 4b).

3)ダンベル型変形:骨幹端の横径が骨幹に比し極端に太く描出され,四肢短縮も加わり鉄アレイ(ダンベル)のような特徴的な形態を指す.Kniest異形成などで見られる(Fig. 5).

ダンベル型変形:8か月歳男児 metatropic dysplasia

長幹骨の骨幹端はダンベル状末広がりでトランペット状である.

4)不整形:以下の骨端核の不整形と同様,pseudoachondroplasiaやくる病所見を呈するmetaphyseal chondrodysplasiaでは不正な骨幹端が認められる.特にpseudoachondroplasiaでは角状の骨突起出現が診断に寄与する(Fig. 6).

骨幹端の不整,角状の骨突起:8か月歳男児 pseudoachondroplasia

骨端核も骨幹端の変化同様,骨系統疾患の診断に寄与する異常な形態を指摘することができ,観察は必須である.

1)不整像:multiple epiphyseal dysplasiaやpseudoachondroplasiaグループなどCOMP遺伝子異常グループなどでは骨端核の扁平化,低形成,辺縁部の変形などの所見が目立ち診断に役立つ.

2)巨大:Stickler症候群などでは骨端核のサイズが正常に比し粗大であることが知られている.

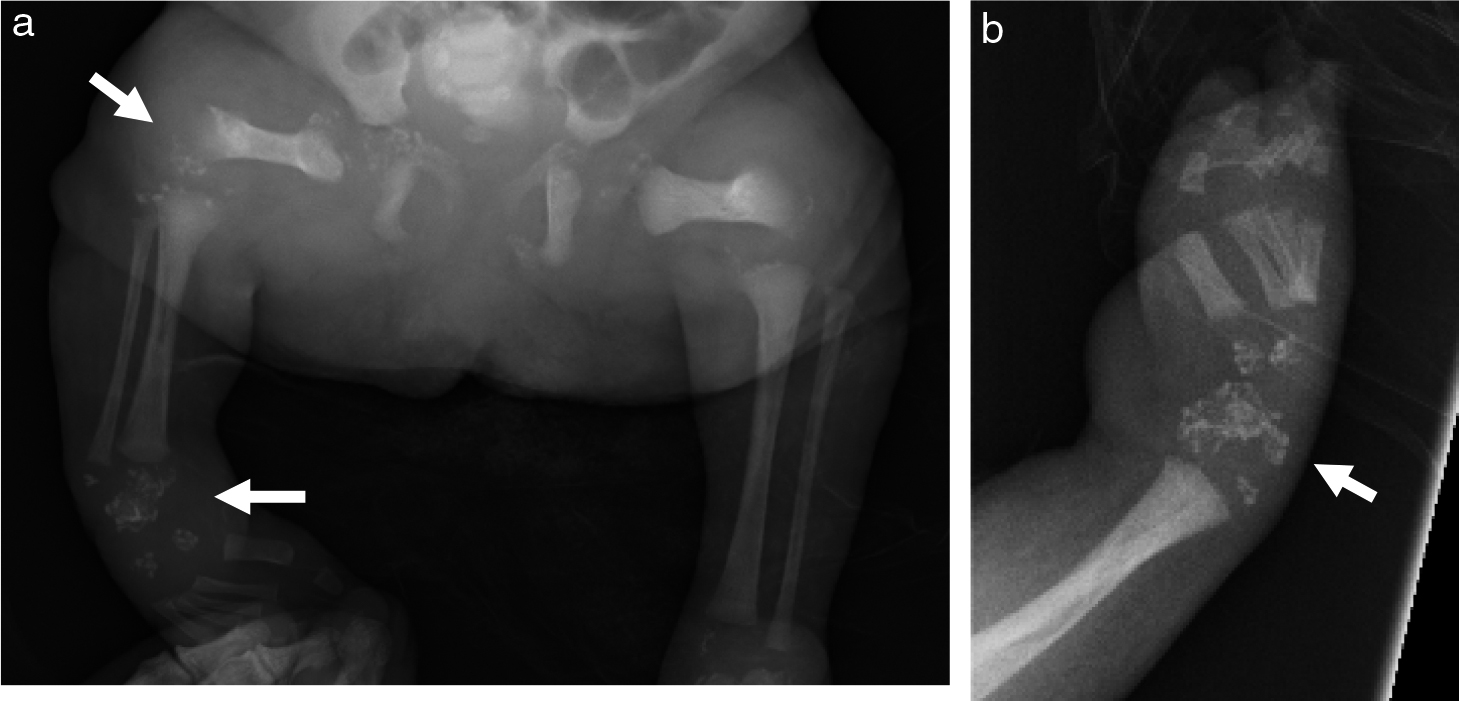

3)点状石灰化:軟骨部分に一致した点状石灰化(stippled ossification)が認められた場合,点状軟骨石灰化症グループなど鑑別診断を絞ることができ診断に極めて重要な所見である(Fig. 7).一方点状軟骨石灰化は新生児~乳児期には観察できても幼時期以降には不明瞭化,消失するので注意が必要である.

点状軟骨石灰化:日齢8歳女児 chondrodysplasia punctata

下肢(a)および手関節(b)の軟骨に石灰化を認める(矢印).下腿は左右非対称でXLD型のchondrodysplasia punctataと思われる.

骨幹の変化はモデリングの概念の理解が必要である.成長過程の骨や陳旧化した骨を破骨細胞が吸収し,骨芽細胞により新しい成熟骨に置き換わることをモデリングと呼ぶ.

この成長過程において,骨格の形態を保持したまま行われる特徴があり,そのアンバランスにより骨幹の変形が生じる.正常より横径が細い場合をオーバーモデリングと呼び,正常より横径が太い場合アンダーモデリングと称する.また骨幹のシャフト部の彎曲も観察のポイントであり,新生児期にはCampomelic異形成症に代表される大腿骨彎曲を呈する複数の疾患が知られている.

4. 四肢短縮のパターン認識四肢短縮は骨系統疾患の発見につながる重要な臨床所見であるが,どの部位が小さいかにより3つに分類される.これによりbone dysplasia familyの診断に有用な情報が得られる.近位肢節が中間位肢節より短い場合,Rhizomelic型(近位肢節型短縮),逆に中間部分が近位肢節より短い場合がmesomelic(中間肢節型 Fig. 8),手部,足部の低形成をacromelic型(遠位)と称する.

Mesomelic 型の四肢短縮:日齢12歳女児 Dyschondrosteosis(Leri-Weil病疑い)

中間肢節の短縮が目立つ.橈骨尺骨の弯曲,手関節のMadelung変形も見られ上記疾患が疑われる.

上記の長管骨の評価と同様,胸郭と肋骨の変形のパターンでbone dysplasia familyの想定が可能となるため特徴を理解する必要がある.

1)多発肋骨骨折:易骨折性を示す重要な所見である.特に周産期致死型の骨形成異形症の診断には必須であり,古典的なSilence分類では多発骨折がありアコーディオン様の変形が特徴的である.肋骨の多発骨折に肋骨の太まりを伴っていればSilence分類1型,細まりを認めれば3型,骨折はあるも数や程度が重篤でないものは2型と認識できる.

2)オール状変形:肋骨の近位側(椎体付着部付近)で径が細く,遠位側で逆に太い形状のものを見た場合,ムコ多糖症グループの診断に近づく(Fig. 9).

オール状の肋骨変形:5歳男児 ムコ多糖症II型

3)Twisted ribbon:よれたリボン状の形態を認めた場合Melnick Needle症候群の可能性が示唆される.

4)狭細な胸郭:狭細な胸郭を見た場合,asphyxiating thoracic dysplasia(Fig. 10)の可能性を考慮し,他の骨格所見と合わせて診断を進める.極端なベル型変形はUPD(uniparental disomy)14で認められる.またこの場合には肋骨の形態もcoat hanger変形(Fig. 11)を来していることの確認も診断に有用である.

胸郭低形成:JEUNE症候群疑い

胸郭の低形成があり

大腿部は弯曲,骨幹端のcuppingあり.肩甲骨:低形成あり.骨盤はTrident pelvisがあり,腸骨は方形,水平臼蓋あり.JEUNE症候群(ATD)を疑う.

コートハンガー変形:2歳男児 UPD 14

肋骨は背側で上方へ偏位しておりUPD14に特徴的である(ベル型胸郭は目立たない).

1)脊柱管狭小化:軟骨無形成症など多くの骨系統疾患で頭蓋頸椎移行部での脊柱管狭小化を来す.これにより水頭症を合併することもある.また同所見は突然死の原因ともなりえる.

軟骨無形成症は腰椎レベルでも脊柱管狭窄症を呈し,腰椎正面撮影で椎弓根間距離が下方に向かうほど狭く逆V字型を呈する特徴がある.

2)脊椎の突背,後彎:軟骨無形成症やムコ多糖症などで胸腰椎移行部レベルでの突背の所見を認める.またLarsen症候群等で頸椎レベルの著明な後彎を来し脊柱管狭窄,脊髄圧迫を来す.

3)その他のニックネームのついた変形:

洋ナシ型変形:spondyloepiphyseal dysplasia congenita(SEDC)でみられる変形で,側面撮影において椎体後縁の上下径が椎体前縁の上下径に比し短く洋ナシを寝かせた形態に見えるため称される(Fig. 12).SEDCの診断に有用な所見であるが前述の点状軟骨石灰化と同様,幼少期に見られるも乳児期以降消失するため注意が必要である.

洋梨型の扁平椎:2歳男児 spondylo epiphyseal dysplasia congenital (SEDC)

魚椎変形:骨形成不全症で認められる.

ウエハース状変形:Metatropic dysplasiaで見られる強い扁平椎変形(Fig. 13)

ウエハース状の著明な扁平椎変形:6歳男児 metatropic dysplasia

らくだのこぶ(posterior hump):SED Tarda型で見られる椎体前半分が扁平椎で後ろ半分が大きくひとこぶらくだに似ている.

舌状変形:ムコ多糖症で認められるがモルキヨ症候群の場合のみが椎体正中にできcentral tongue,その他の病型では椎体下縁にできinferior tongueを呈する.

7. 骨盤骨のパターン認識Trident pelvis:軟骨無形成症,およびAsphyxiating thoracic dysplasiaなどで認められる.臼蓋の内側に棘状の突起を呈し,臼蓋とともに3つの突起と数えられるため命名されている(Fig. 14).その他,水平臼蓋,四角い腸骨の形態(アフリカ象の耳サイン)などの所見も軟骨無形成で認められる.

Trident pelvis:日齢2女児 軟骨無形成症

臼蓋内外縁と中央部に棘状突起を認め(→)trident pelvisiの所見である

恥骨骨化不全はSEDC,cleidocranial dysplasiaで認められる.

骨系統疾患のX線診断入門―鑑別診断のためのコツ―について解説した.なお学会当日は上記の総説の後に低フォスファターゼ症についての提示を行ったが,本稿では紙面の都合上割愛した.

本稿で上述したように骨系統疾患の画像診断は困難に感じるが,パターン認識を行い,bone dysplasia familyに則った鑑別診断を進めることで診断に至ることができる.まず頻度が高く日常遭遇する可能性が高く,pathognomonic findingが多く存在する軟骨無形成症,骨形成不全症,ムコ多糖症,点状軟骨異形成症などの診断を確実に身につけることが大切であると思われる.

稿を終えるにあたり,現在の自分の知識や経験,骨系統疾患に関わる全てのことを教えていただいた西村 玄先生,および以下に示す多くの先生方のご指導,ご鞭撻に深く感謝申し上げます.

国立成育医療研究センター 胎児診療科 左合治彦先生

同 遺伝診療科 小崎里華先生

同 臨床検査部 奥山虎之先生

同 臨床検査部 小須賀基通先生

同 新生児科 伊藤裕司先生

胎児骨系統疾患フォーラム

兵庫医大 産婦人科 澤井英明先生

宮城こども病院 産婦人科 室月 淳先生

京都大学 京都大学付属病院遺伝診療部/倫理支援部 山田崇弘先生