2017 Volume 33 Issue 2 Pages 46-50

2017 Volume 33 Issue 2 Pages 46-50

「医療安全」という言葉がいろいろなメディアで使われ,広く一般に認知されるようになった近年,実際には,「医療安全」ではなく,「医療事故」が報道される中で,医療安全の是非が問われるという形で,その内容ではなく「医療安全」という言葉だけが広まったというのが現状である.こういった現状に,日本小児科学会医療安全委員会は,積極的な医療事故予防への取り組みとして,小児の鎮静剤による医療事故防止の必要性を感じ,その対策に乗り出した.今回は,その第一段階である『MRI検査時の鎮静に関する共同提言』1)の公表,並びにその後の鎮静に関わる現状,そして今後の方向性を述べる.

1973年に登場したMRI検査機器は,1980年代に入って実用化が始まり,その後,撮像の高速化,アプリケーションの多様化が急速に進んだ.そして,1983年に日本にも導入されたMRI検査機器は,急速に日本中に普及し,その保有台数において日本は米国に次いで世界第2位(2014年)となっている.その一方で,米国では2000年前後から,MRI検査中に酸素ボンベが飛ぶことによる患者死亡,すなわち機材・設備の事故報告,また,小児におけるMRI検査時に用いた鎮静剤による検査後の呼吸抑制が引き起こした死亡,すなわち鎮静による事故報告が相次いだ.2000年代に入ってからは日本でも,MRI検査以外の色々な検査時の小児の鎮静に関する事故報告が散見されるようになり,米国でのMRI検査時の事故報告と合わせ,日本においてもMRI検査時の鎮静による事故がすでに起きている,或いは,起きてくると考えられた.なぜなら,MRI検査撮影時には,激しい音の中,最低約20分という長い検査時間を不動であることが絶対条件とされるため,検査時の鎮静が不可欠であり,また,MRI検査室内での鎮静には,Table 1のような特徴があるからである.

| 1.高磁場のため使用可能な医療機器が制限される |

| 2.高磁場のため検査室内への入室が制限される |

| 3.検査室が暗いため室内外から患者監視が困難 |

| 4.ガントリ内での患者の気道アクセスが困難 |

| 5.検査中は不動・騒音のため深い鎮静が必要 |

| 6.検査室周囲の人手が少ない |

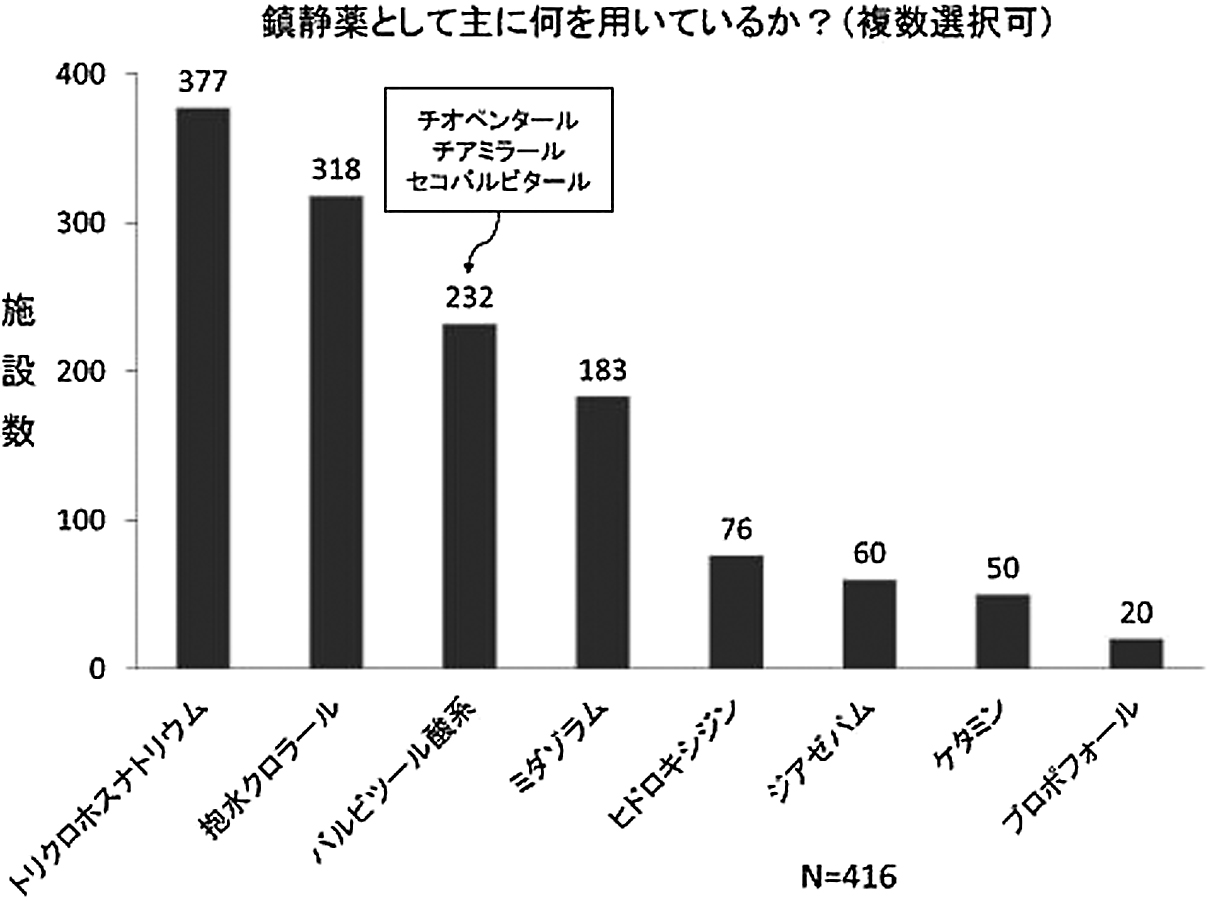

そこで,2010年に日本小児科学会医療安全委員会としてMRI検査を行う小児患者の鎮静管理に関する実態調査2)を行った.対象は2010年7月の時点で日本小児科学会学会に登録されていた小児科専門医研修施設520施設で,416施設からの回答を得た.MRI検査中の患者モニター装置の使用有無では,77%が使用していると回答し,その多くがパルスオキシメーターであった(Fig. 1).検査のための鎮静薬として主に使用している薬剤としては,トリクロホスナトリウム,抱水クロラールが多く,以下,バルビツール酸系,ミタゾラムと続いた(Fig. 2).検査中の有害事象としては,416施設中147施設(35%)に呼吸抑制,呼吸停止,徐脈,心停止などの重篤な合併症の発生を認めた(Fig. 3).

鎮静時に使用する薬剤(文献2より引用)

主として使用している鎮静薬の種類は,トリクロホスナトリウム,抱水クロラールの使用が多く,以下,バルビツール酸系,ミタゾラムと続く.

鎮静中・後の合併症(文献2より引用)

鎮静中・後の合併症について416施設中73施設(17.5%)が呼吸停止を経験していた.

こういった結果を受け,小児科学会医療安全委員会ではMRI検査時の鎮静に関してのガイドラインを作成すべく,MRI検査,鎮静のそれぞれの専門家である小児放射線学会,小児麻酔学会の先生方も委員に迎え,まずは,『MRI検査時の鎮静に関する共同提言』という形で2013年5月26日に公表した.この共同提言の目的は,「診断・治療に必要な小児MRI検査を安全に,且つ,確実に行うための鎮静における基準を示すこと」であり,いわゆる,実施マニュアルとは一線を画している.内容は,①MRI検査の適応とリスクに関する説明と同意,②鎮静前の患者評価,③緊急時のためのバックアップ体制,④鎮静前の経口摂取制限,⑤検査前,中,後の患者監視,⑥検査終了後のケアと覚醒の確認,の6項目である.現場で使用されるような鎮静の具体的な方法,たとえば,使用する薬剤,その投与量などの記載は全くなく,“鎮静に対する考え方,心構え”を示したものである.

2013年に共同提言が公表されてからすでに3年が経ち,共同提言の中で,現場では何が行われ,何が実現できていないのかの振り返りの時期が来ている.共同提言公表後のマスコミ報道,世の中の安全安心に対する意識変化など,時代の大きな流れも加わった3年間であった.

以前は,「MRI検査をしましょう」という説明だけで検査が行われていたものが,今回の共同提言公表以来は「検査時の鎮静」は広く世間に認知されるようになり,それに加え,残念ながら,近年の鎮静剤過量投与による医療事故報道などから,「鎮静」は医療の中で重要事項の1つとなっている.そのため,MRI検査の前には,検査そのものはもちろんのこと,鎮静に関する「説明と同意」は,その必要性,重要性が非常に高くなっている.

一方,小児科学会医療安全委員会としても,積極的に共同提言の考え方を全国の医師,及び,医療スタッフに広めるべく,関係学会の学術集会においての教育講演,シンポジウムの開催に加え,Sedation Essences in Children Under Restricted Environment(SECURE)コースという医師のみではなく,看護師,放射線技師などのMRI検査に関わる医療スタッフを対象としたMRI検査時の鎮静に関する講習会の開催(東京で3回,関西で2回)など,提言の実現に向けて普及活動を行ってきた(Fig. 4).

第5回SECURE講習会チラシ

日本小児科学会医療安全委員会では,『MRI検査時の鎮静に関する共同提言』後の変化を知るために,2016年10月(提言発表後3年)に,Webアンケート調査を行った.対象は2016年9月時点で本学会に登録されている小児科専門医研修施設515施設で,そのうち341施設から回答を得た.共同提言の存在に関しては,「知っている」が87%と多くの人に認知されていた.鎮静の説明と同意は,得ている施設が89%であり,その取得法としては,口頭57%,書面55%,カルテ記載30%であった.鎮静薬の種類は,トリクロホスナトリウム81%,抱水クロラール64%,バルビツール酸系57%,ミダゾラム55%と提言前とその使用順位に変化はなかった.過去2年間の有害事象としては,経験している施設は25%で,低酸素血症,呼吸停止,徐脈,心停止などであった.これらの結果から,現時点では,具体的な,物理的な変化と言うよりは,鎮静に対する意識の変化が出始めた時期と考えられた.

共同提言公表後は,鎮静に関する関心が高まり,共同提言に対して批判的な声も未だ認めるものの,提言公表を機会に改革に向おうとする施設が増えてきていることは非常に喜ばしいことである.今回,ガイドラインではなく提言という形となった理由の1つに,日本からの鎮静に関するエビデンスが皆無であったことが挙げられる.鎮静を前向きに考え,鎮静に関する研究が多くの施設で行われ,今後は,日本からの研究成果の積み重ねによって,日本において,より安全に検査が行えるようガイドラインが作成されることを期待している.

安全な鎮静を目指すことはもちろんのこと,逆に鎮静をしないでMRI検査を行う取り組みも忘れてはならない.新生児に対しては,耳当てによる音の遮蔽,タオルでの囲い込みなどの準備をした上での授乳による睡眠でも,十分に検査を行う事ができることから,薬物による鎮静は行っていない施設も増えてきている.また,3–4歳以上の児に対しては,MRI検査室を下見すること,検査機器模型などで子ども達に,検査の様子を事前学習させることで,安心感を与え,薬物鎮静なしで検査を行う試みも看護師を中心に行われており,近年では,鎮静無しでも不動を保てることがわかってきている.一方,MRI検査機器自体も進歩を続けており,騒音を発生しない機器の開発や,撮像時間が5分程度と短い機器の開発も進んでいる.このように,MRI検査現場は,目まぐるしく変化しており,一般的MRI検査では,もはや鎮静は不要となる日も近いのかもしれず,MRI検査時の鎮静は,より限られた児に対するものとなる可能性さえある.

MRI検査時の鎮静に関する共同提言の目的は,「子どもを守る」だけではなく「医療者を医療事故から守る」ことでもある.この提言の公表により,それぞれのスタッフが,あらゆるリスクに向かって協力し合い,鎮静時のみならず,日本の小児医療における医療安全に寄与できることを祈っている.