2023 Volume 39 Issue 1 Pages 20-29

2023 Volume 39 Issue 1 Pages 20-29

IVR(interventional radiology)の手技は,血管系の手技(vascular intervention)と非血管系の手技(non-vascular intervention)に大別される.対象となる疾患は出血や腫瘍,血管奇形など非常に多岐にわたる.日々の臨床では,血管系の手技が多用されるが,対象となる部位や疾患に応じて非血管系の手技も頻用されており,両者を併用した手技も存在する.また,IVRでは手術と比較して侵襲性の低い治療が可能であるため小児においても多く行われている.

今回,日常臨床において当科で頻繁に施行している腹部・骨盤部領域の手技に関して症例を提示しながら自験例を中心に解説する.

Interventional radiology (IVR) procedures are classified as vascular (vascular intervention) and non-vascular (non-vascular intervention). IVR can deliver targeted treatment for a wide variety of conditions and diseases, including hemorrhage, tumors, and vascular malformations. Of the two types, vascular intervention is performed more frequently in daily clinical practice, whereas non-vascular intervention is performed depending on the target site and disease, and some procedures may be a combination of both. IVR is generally less invasive than surgery and is preferred over surgery in the treatment of children.

In this article, we discuss abdominal and pelvic procedures that are frequently performed in our daily clinical practice, present example cases, and describe our own experiences.

IVR(interventional radiology)は血管系の手技と非血管系の手技に大別される.血管系の手技としては①出血に対する動脈塞栓術,②腫瘍に対する動脈(化学)塞栓術,③動脈瘤や血管奇形に対する塞栓術,④術前の門脈塞栓術,⑤CV(central vein)ポート造設などの静脈系手技などが施行され,非血管系の手技として①各種ドレナージ,②腎癌に対する凍結療法,③リンパ管造影が当科で主に施行している手技となり,これらについて自験例を交えつつ概説する.

種々の部位の動脈からの出血に対して止血のために施行する動脈塞栓術は,多くの科から依頼がある治療である.特に圧迫などによる止血困難な部位からの動脈性の出血は,自然止血を得られないことが多いことから緊急に行うことが多く,正常臓器の損傷を最小限に止めながら出血部位の止血を行うことが求められる.

1) 適応基本的に保存的加療や圧迫による止血が困難な出血が動脈塞栓術の適応となり,当院では消化器系の出血や種々の内臓臓器からの出血に対する対応で多く相談を受ける.消化器系の出血では,胃・十二指腸潰瘍,腸炎,胆道出血,膵炎による仮性動脈瘤破裂や膵管出血,腫瘍出血,angiodysplasia,憩室出血,大動脈腸管瘻,内視鏡的治療後や外科手術後の出血・仮性動脈瘤が1),婦人科系では弛緩出血,前置胎盤,癒着胎盤出血,癒着胎盤遺残による出血,子宮内反症,産道裂傷,子宮摘出後の出血,仮性動脈瘤の破裂による出血2)などが出血に対するIVRの適応となる.ただし消化管出血に対する内視鏡的止血術や婦人科におけるバルーンタンポナーデ法のようにIVRよりも侵襲度の低い止血方法が存在する場合にはそちらが優先されることもある.

穿刺ルートが無い,または強い動脈硬化性変化による動脈の蛇行や狭窄で出血部位への到達が困難,といったアプローチ不可能な症例や,繰り返すIVRでも止血が困難である症例など,術前にIVRによる止血が困難であることが予想できる場合には外科的治療が優先される.ただし外科的治療を行う場合でも手術までの血圧や全身状態維持のために出血部の血流を低下させることを目的としたIVRが施行されることもあり,主治医や外科医との密な連携が求められる.

2) 合併症塞栓後の再出血の他,塞栓に伴う消化管穿孔,穿刺部合併症や血管損傷は一般的な合併症として知られる.その他,止血に用いた塞栓物質が標的部以外を塞栓したものを異所性塞栓と呼び,消化器系では肝梗塞,脾梗塞,消化管狭窄3)などが,婦人科系では皮膚障害,殿筋壊死,子宮壊死,膀胱壊死,小腸・大腸壊死,下肢虚血,無月経,希発月経,Asherman 症候群4)などが合併症として知られる.

これらの合併症を予防するために術前や塞栓前の解剖を把握し,臨床症状と治療範囲に乖離がないか担当医と連携を取りながら正常臓器損傷を最小限にする努力が必要となる.

3) 症例①70歳台女性,下血,貧血を主訴に当院外来を受診.鮮血便を認め憩室出血を疑い造影ダイナックCTが施行された.造影ダイナミックCTでは上行結腸肝湾曲部近傍に血管外漏出を認め(Fig.1),貧血の進行があることから血管内治療の方針となった.上腸間膜動脈造影や選択的中結腸動脈造影ではCTと同部位に血管外漏出を認め(Fig.1),同部位に対して金属コイル,N-butyl-2-cyanoacrylate(NBCA)を用いた治療を行った.塞栓後の中結腸動脈造影で血管外漏出の消失を確認した.

a:腹部単純CT b:造影ダイナミックCT動脈相 c:平衡相 d:選択的中結腸動脈造影(治療前) e:上腸間膜動脈造影(治療後)

単純CT(a)では血管外漏出の診断は困難である.造影CTでは上行結腸肝湾曲部の憩室近傍に動脈相(b)から平衡相(c)にかけて管腔内への造影剤の広がりがあり(→),血管外漏出と考える.選択的中結腸動脈造影ではCTで認めた部位と同部位に造影剤の血管外漏出があり(d),同部位に対して金属コイル,NBCAを用いた塞栓を行った.治療後の上腸間膜動脈造影では治療前に認めた血管外漏出像は消失していた(e).

②60歳台男性,膵頭十二指腸切除後の造影ダイナミックCTで術後胃十二指腸動脈切離部断端に仮性動脈瘤を認めた(Fig.2)ため当科紹介,血管内治療の方針となった.腹腔動脈造影でCTと同部位に動脈瘤が位置することを確認し,総肝動脈から左肝動脈の形状が直線的であり,カバードステント留置が可能と判断した.カバードステントを仮性動脈瘤をまたぐように留置し,仮性動脈瘤を治癒すると共に肝動脈血流温存が可能であった.治療後の腹腔動脈造影で総肝動脈から肝内動脈の描出が良好であることが確認できる(Fig.2).

a:造影ダイナミックCT 動脈優位相 b:腹腔動脈造影(治療前) c:腹腔動脈造影(治療後)

造影ダイナミックCT動脈優位相(a)で総肝動脈の胃十二指腸動脈切離部断端に仮性動脈瘤を認め(→),腹腔動脈造影(b)で確認した.カバードステント留置後の腹腔動脈造影(c)で仮性動脈瘤の消失と肝動脈血流の温存を認める.

腫瘍に対する動脈塞栓術は施設によって対象とする腫瘍が様々であるが,当科では肝細胞癌や種々の肝や腹部,骨盤部悪性腫瘍に対するTACE(transcatheter arterial chemoembolization),子宮筋腫に対するUAE(uterine artery embolization),腎血管筋脂肪腫に対する超選択的TAE(transcatheter arterial embolization)を多く施行している.また疼痛緩和目的に骨転移に対する塞栓術も施行しており,これらについて紹介する.

1) 肝動脈化学塞栓療法(TACE)TACEは肝腫瘍に対して経カテーテル的に抗がん剤を投与し,加えて塞栓物質を投与することで腫瘍の血流を低下させ,腫瘍の栄養阻害や腫瘍内に抗がん剤を停滞させる効果による腫瘍制御を目的とする治療法である.肝細胞癌に主に用いられる治療法であるが,大腸癌転移などの転移性肝腫瘍などでも他の治療法が存在しない場合や手術不適応の場合などに局所の腫瘍制御目的に施行している.

2) 子宮動脈塞栓術(UAE)UAEは子宮筋腫に対する治療法で,本邦では2014年2月に永久塞栓物質であるEmbosphereが子宮筋腫の治療に対して承認され,Embosphereを用いたUAEが保険診療になったことで,手術希望の無い患者への代替療法として広く行われるようになった.適応としては子宮筋腫による過多月経,貧血,頻尿などの臨床症状があり対症療法で効果が乏しい症例,閉経前であること,本人が外科的治療を希望しないこと,外科的治療で合併症発症が高いと予想される症例が適応となり,無症候性の症例や閉経後の症例は適応外となる.合併症としては,疼痛の他に感染,粘膜下筋腫の脱落,卵巣機能不全,深部静脈血栓症・肺動脈血栓塞栓症などが知られているが,子宮壊死など重篤なものは稀で手術と比較して低侵襲な治療といえる.有効性に関しては,UAEにより子宮筋腫縮小(6か月で50–80%縮小),子宮縮小(6か月で30–60%縮小),疼痛や重度月経出血,圧迫症候群改善(短期間90%,長期間75%)と報告され,その有効性が示されている5,6).

症例

40歳台女性,多発子宮筋腫,過多月経で当院受診.症候性の多発子宮筋腫で手術希望なくUAEの適応となった.術前のMRIでは子宮筋層内に多発する筋腫を認め(Fig.3),非造影MRAで子宮動脈の分岐形態を確認しUAEを施行した.塞栓後筋腫は経時的に縮小し症状の改善も得られた.

a:骨盤部MRI(治療前) b:骨盤部MRI(治療後3か月) c:骨盤部MRI(治療後1年) d:腹部大動脈造影(治療前) e:腹部大動脈造影(治療後)

骨盤部MRIでは子宮に多発筋腫を認める(a).両側子宮動脈塞栓術3か月後のMRIでは,子宮も筋腫結節も全体に縮小している(b).治療1年後のMRIでは,子宮および筋腫結節はさらに縮小している(c).治療前に腹部大動脈造影で濃染していた子宮および筋腫結節(d)は,治療後に濃染が消失している(e).

腎血管筋脂肪腫(angiomyolipoma; AML)は腎の良性間葉系腫瘍で,病名が示すように厚い血管壁を有する血管組織,平滑筋組織,脂肪組織が様々な割合で混在する腫瘍である.本邦の発生頻度は0.13%と報告されており腎の充実性良性腫瘍では最も頻度が高いことが知られる.AMLは単発もしくは散発性(sporadic)のもの(80%)と常染色体優性遺伝である結節性硬化症に伴って生じるもの(20%)に分けられる.結節性硬化症の約80%に本疾患を認め,結節性硬化症に合併する場合は通常多発性,両側性で大きな腫瘍が多い.

AMLの血管壁は正常の平滑筋を持たないため脆弱であり,腫瘍内の動脈瘤が突然破裂,出血を来すと急性の側腹部痛,血尿を生じ,出血量が多い場合はショックになることもある.そのため破裂を来した場合には止血目的で経皮的腎動脈塞栓術が施行される.

現在までの報告では腫瘍径4 cm以上または腫瘤に生じた動脈瘤の径が5 mm以上になると破裂・出血するリスクが高くなることが知られており,積極的な予防的治療が望まれる7).このような破裂予防や腫瘍縮小効果を目的とした選択的腎動脈塞栓術も安全かつ有効な治療法であると報告されている.

治療に当たり使用する塞栓物質は金属コイル,マイクロスフィア,無水エタノール,ゼラチンスポンジなど様々である.塞栓物質として無水エタノールを用いる場合は広範な血管内膜損傷に伴う正常腎実質の梗塞が避けられず,超選択的な塞栓を行うために従来当院ではゼラチンスポンジと金属コイルを用いて塞栓を行っていたが,近年ではさらに選択的な塞栓を行うために他の塞栓物質使用も検討している.

症例

50歳台女性,右腎AMLとリンパ脈管筋腫症の診断で当院紹介受診,AML内に径5 mmを超える動脈瘤が多発していることから血管内治療の方針となった.右腎動脈造影では腹側枝,背側枝,被膜動脈など複数の動脈から腫瘍が栄養されていることが確認され(Fig.4),それぞれ正常腎実質を可能な限り温存しつつゼラチンスポンジと金属コイルを用いて塞栓した.塞栓後腎AMLは経時的に縮小した.

a:造影CT冠状断像(治療前) b:造影CT冠状断像(治療1か月後) c:造影CT冠状断像(治療2年4か月後) d:右腎動脈造影(治療前) e:右腎動脈造影(治療後) f:右腎被膜動脈造影(治療前) g:右腎被膜動脈造影(治療後)

右腎上極に腎血管筋脂肪腫を認める(a).頭側は脂肪成分が優位で,尾側は血管筋成分が優位であり,造影効果を認める.腎動脈塞栓術1か月後のCTでは,尾側の血管筋成分が壊死に陥り造影効果も消失している(b).腎動脈塞栓術2年4か月後のCTで血管筋成分は著明に縮小し,脂肪成分の縮小も認める(c).動脈塞栓術前の右腎動脈造影では,右腎動脈および右腎被膜動脈からの栄養動脈を認め,腫瘍内動脈には動脈瘤が散在し,少なくとも3つの動脈瘤は径5 mmを超えている(d).右腎動脈上極枝塞栓術後の腎動脈造影では,右腎被膜動脈からの栄養動脈を認め(e),マイクロカテーテルを選択的に挿入して撮影した右腎被膜動脈の造影でそれを確認した(f).右腎被膜動脈塞栓術後の右腎動脈造影で腫瘍濃染は消失した(g).

高齢化に伴いがん罹患者数は増加の一途を辿り,がんに伴う様々な合併症に対しても治療法が施行されている.骨転移は肺癌,乳癌などのがん細胞が血行性に骨に転移した病態であり,症状としては疼痛の他,脊柱管内へ進展した場合は麻痺等の神経症状を呈することが知られ,担癌患者で注意が必要な病態である.骨転移に対しては放射線照射による治療が一般的で広く行われているが,疼痛緩和に対してはIVRも選択肢となりうる.疼痛緩和におけるIVRでは骨形成術,経皮的焼灼術,経動脈的腫瘍血管塞栓術があり,当院では経動脈的腫瘍血管塞栓術を行っている.経動脈的腫瘍血管塞栓術は転移性骨腫瘍を栄養する血管を塞栓することで疼痛緩和を目指した治療法で,放射線治療と比較して即効性があるのが特徴である.ただし腫瘍血管は非常に細いためカテーテル挿入が困難なこともあり,治療の合併症として異所性塞栓を生じることがあるため適応の判断は患者毎に担当医と検討して行う必要がある.

3. 動脈瘤,血管奇形に対する塞栓術内臓動脈瘤は比較的稀な疾患であるとされてきたが,近年画像検査の増加により偶発的に発見される機会が増加し,0.01~1%に存在すると報告されている.真性動脈瘤の好発部位は脾動脈が約60%と最多で,その他肝動脈,上腸間膜動脈,腎動脈などが知られる.このような真性動脈瘤は偶発的に発見されるため無症候性であることが多いが,破裂した場合は高い致死率を有するため治療適応を的確に判断し,血管内治療ないし外科的治療を考慮する必要がある.一般的に治療適応は①増大傾向のあるもの,②破裂した動脈瘤が適応で,大きさに関しては脾動脈瘤で2 cm,腎動脈瘤で1.5 cm程度など部位により若干異なる.また術後,外傷,膵炎などの炎症などに伴って発生する仮性動脈瘤については再出血のリスクが高く,動脈出血に準じて治療が必要となる8).

血管奇形には多くの種類の疾患概念が包含されており,静脈奇形やリンパ管奇形,動静脈奇形などが代表的な疾患である.動静脈奇形においては発症部位や症状に応じて適応や塞栓法,塞栓物質の選択が様々ではあるが,一般に有症状例が血管内治療の適応となる.

4. 術前の門脈塞栓術(portal vein embolization; PVE)術前の門脈塞栓術とは,肝原発腫瘍に対する拡大肝切除時に肝不全が予測される患者に対して残肝体積の上昇を目的として手術の数週間前に切除予定葉の門脈を塞栓して非切除葉を肥大させる手技である.日本肝胆膵外科学会の胆道癌診療ガイドラインでは右葉切除以上あるいは 50~60%以上の肝切除を予定している肝・胆道癌症例に対して実施することが推奨されている(推奨度2,エビデンスレベルC)9).この門脈塞栓の方法としては経皮経肝門脈塞栓術(percutaneous transhepatic portal vein embolization; PTPE)や経回結腸静脈門脈塞栓術(transileocolic portal vein embolization; TIPE)が知られ,当院ではエコーガイド下で行えることや患者への侵襲が少ないことからPTPEを行っている.合併症としては非切除葉の門脈閉塞,肝不全,肝膿瘍,穿刺部および腹腔内出血,胆道出血,肝内胆汁性嚢胞が知られている.

塞栓物質は一時塞栓物質として,ゼラチンスポンジやフィブリン糊など,永久塞栓物質として金属コイル,NBCA,PVA,無水エタノールなどが使用され,施設により様々である.

5. CVポート造設などの静脈系手技静脈系手技で静脈穿刺による各種検査・治療を指し,肺動静脈瘻に対する塞栓術や肺動脈塞栓症予防のための下大静脈フィルター留置,原発性アルドステロン症に対する副腎静脈サンプリングや神経内分泌腫瘍に対する選択的動脈内カルシウム注入試験などが知られる.その中でもCVポート造設術が近年増加傾向で,当院でも多くの症例で施行している.CVポートは内頸静脈や鎖骨下静脈,尺側皮静脈などから中心静脈に留置されたカテーテルと接続し皮下に留置される医療機器のことであり,皮下埋め込み型ポートとも呼ばれる.CVポートを留置することで比較的簡便に複数回の穿刺を行うことができる点や薬剤投与時の血管外漏出の危険性が低いため血管刺激性の強い薬剤や高カロリー輸液の投与も可能である点に優れ,悪性腫瘍に対する化学療法や在宅医療などで用いられることが多い.合併症としては留置後の感染や血栓化などに起因するカテーテルの閉塞/損傷などがある.

また依頼医の要望に応じて中心静脈栄養を行うために肋間静脈や肝静脈にCVカテーテルを超音波や透視ガイド下で挿入することもまれに経験される.特に小児や新生児で十分な血管が確保できない場合や上下肢共に腫瘍や血栓などによる閉塞がある場合に有用であるが,感染や閉塞,出血などの合併症の報告もあり,長期留置には適さない点に注意が必要である.

症例

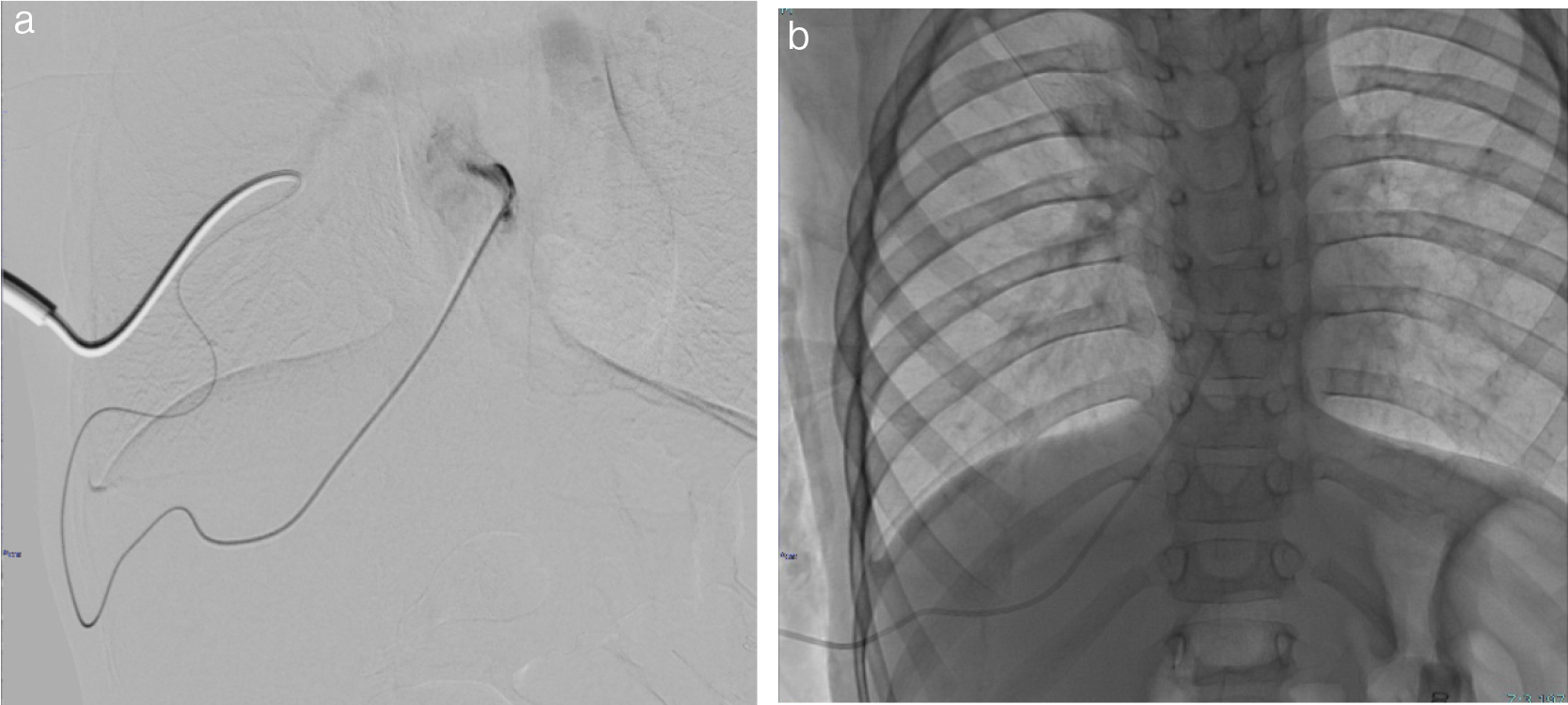

4歳男児,多発する動静脈奇形により中心静脈路確保困難として当科紹介となった.造影CTでは上大静脈閉塞,肝部より遠位の下大静脈形成不全を認めた.感染に伴う全身状態不良に加え経口摂取困難であることから静脈路確保が必要と考えられたが鼠経,内頸,鎖骨下静脈からの穿刺は困難であり,エコーガイド下に経皮経肝的に肝静脈を穿刺し,肝静脈を介し下大静脈そして右房までカテーテルを進め留置し,静脈路の確保を行った(Fig.5).

a:手技中の中肝静脈造影 b:CV挿入後

超音波ガイド下に経皮的に肝静脈を穿刺し,CVカテーテルを右房内まで進めて造影した(a).CVカテーテルを右房内に留置し確認の撮影を行った(b).

ドレナージは嚢胞や膿瘍が対象となる.特に他の臓器や組織を圧排するような症候性の嚢胞や深部膿瘍に関してはドレナージ術の適応となる.嚢胞や膿瘍へのアクセスルートは発生した位置に応じて経皮,経肝など様々で,用いるモダリティは超音波やCTが一般的である.持続的な排膿が有用と考えられる場合はカテーテルを留置することもある.生検は腫瘍の鑑別や治療方針に必要な情報を得るために重要な検査で,特に超音波,CTを用いた生検を放射線科で施行することが多く,その簡便性や確実性から,多くの施設で施行されている.

症例

5か月男児,胆道閉鎖症術後のBilomaに感染が持続しドレナージ目的に当科紹介となった.超音波ガイド下にBilomaを穿刺し,膿性の胆汁が吸引可能であった.その後透視下に同部にドレナージチューブを留置した(Fig.6).

a:術前MRI T2強調像 b:術中透視

MRIT2強調像で左葉胆管拡張を認める(a).超音波ガイド下に拡張胆管を穿刺しドレナージカテーテルを留置した(b).

凍結療法とは経皮的に凍結針を腫瘍内まで進めて腫瘍を凍結させ,凍結による細胞壊死作用と,血管内皮障害作用によって腫瘍細胞を直接的,間接的に死滅させる方法で,2011年7月より小径腎細胞がんに対する凍結療法が保険収載となった.小径腎細胞がん(T1a:4 cm以下)で高齢・心血管系疾患・慢性肺疾患・手術既往等の背景疾患により外科手術が困難な症例,von Hippel Lindau病等の腎細胞がんが多発する疾患,片腎,腎機能低下が著明でなるべく腎機能を温存したい症例,手術拒否でかつ凍結療法を希望する症例などが適応となる.合併症として皮膚や皮下の凍傷,腎周囲血腫や感染,膿瘍形成の他,異所性の凍結によるイレウスや腸管穿孔,尿管損傷が挙げられる.

3. リンパ管造影リンパ管造影とは難治性胸腹水でリンパ漏が疑わしい場合にリンパ路を造影することによりリンパ漏の漏出点の同定とその塞栓を行う手技である.乳糜胸腹水の多くが適応となり,乳糜でない場合にも効果を伴うことが多いが,リンパ系に炎症が存在する場合は原則禁忌となる.リンパ路へのアプローチ方法としては鼡径リンパ節穿刺やリンパ管の直接穿刺,左鎖骨静脈角からの逆行性アプローチや足背皮膚切開などがあり,アプローチ可能であれば新生児でも適応となりうる.合併症としては下肢浮腫,下痢等の腹部症状,炎症反応の上昇,肺塞栓症や脳梗塞などが知られている.

今回当院で施行している IVR を中心に,その特徴と適応,手技の実際について実際の症例を提示しながら解説した.IVRは手術よりも低侵襲であることから救急の現場から癌の治療,緩和に至るまで様々な分野で施行され,近年その適応は拡大しつつある.IVRが施行可能かどうかに関しては症例・施設ごとに異なるため,臨床医にIVRという選択肢もあることを認知してもらった上で,担当医と放射線科医が密に相談して適切な治療法を検討していく必要があると考える.

本発表に当たり利益相反事項はありません.