2024 Volume 40 Issue 1 Pages 2-9

2024 Volume 40 Issue 1 Pages 2-9

近年の画像検査や分子生物学的検査の技術進歩は著しく,未診断症例において確定診断がついたり,複数の疾患を統合した新たな疾患概念の誕生がある.さらに根治療法がなかった疾患においても,新たな治療法が開発され,疾患予後が大きく改善している.しかし,そのような時代になろうとも,診療の現場では問診や身体所見が極めて重要であることは変わらない.

小児神経分野は,神経症候学を基盤とする事に加え,成長・発達という要素が加わることが特徴である.診察に非協力的であり神経学的所見が十分に取れないものの,呈する症状がある意味“素直”であるがゆえにその症状を捉えやすい側面もある.

講演の前半では,代表的な神経症候学として歩行障害を取り上げ,経過や臨床症状と検査結果や画像所見との関係性をいくつかの症例を通して紹介し,後半では,てんかん発作を呈するいくつかの症例を紹介した.

In recent years, there have been remarkable technological advances in imaging and molecular biology that have permitted definitive diagnoses in cases that were previously undiagnosable. This has been accompanied by the emergence of new disease concepts that integrate multiple diseases. Furthermore, new treatments have been developed for diseases for which there was no effective treatment, and prognoses have greatly improved. However, even in this era, medical interviews and physical examinations remain extremely important in medical practice.

The field of pediatric neurology is based on neurological symptomatology, as well as factors such as growth and development. Although many patients may be uncooperative in medical examinations and insufficient neurological findings may be obtained, the symptoms of these patients are relatively easy to understand because they are, in a sense, “honest.”

In the first half of the lecture, I will discuss cases with gait disturbance as a typical neurological symptom, and introduce relationships among the clinical course, neurological symptoms, clinical examinations, and neuroimaging findings. This will be followed in the second half by a discussion of cases with epileptic seizures.

近年の画像検査や分子生物学的検査の技術進歩は著しい.今まで診断がついていなかったような症例において確定診断に至ることができたり,特定の疾患において特異的な画像所見を認めたり,従来の複数の疾患が新たな疾患群として統合されたりすることは珍しいことではなくなった.さらに,これらの技術進歩により,今までは対症療法しかなかった疾患の中には,新たな治療法が開発され,疾患予後が大きく改善しているものもある.そして,近年は人工知能が登場し,医療の分野にも活用されており,一部の検査ではヒト(専門医)に比べてより細部の異常所見を識別することが可能となった.今後も更なる技術革新が進み,より正確に,より迅速に,検査結果などの情報処理が可能となるであろう.しかしながら,このような時代においても,医療の現場では患者/家族からの問診や身体所見は診療の基本であり,極めて重要であることは言うまでもない.

小児神経学は,受胎から成人に至るまで成長発達する小児の神経機能障害を対象とし,診断や治療を行っている.さらには,これらの神経機能障害の病因・病態を解明することで新たな診断法や治療法を開発することをその使命としている.疾患としては,神経疾患,発達障害,末梢神経筋疾患などが挙げられ,ここに小児の特徴である成長と発達の関与も考慮する必要がある.問診においては,幼少期では当然患者自ら言葉で主訴を伝えることが難しく,保護者からの情報収集が主体となる.診察において,患者は非協力的であり,診察する医師にとっては思い通りの神経学的所見が取れないもどかしさがある.しかしながら,これらの制限があるなかでも,診察方法を工夫するなどして局在診断により病巣を推定し,検査を立案し,診断および治療を行うことは小児神経学の醍醐味でもある.

また,小児の発達の根幹をなすのは脳(特に大脳皮質)であり,小児期から成人期にかけて質および量ともにダイナミックに変化する.特に乳幼児期には,大脳の過剰または同期性の異常な神経細胞活動による一過性の症状であるてんかん発作(epileptic seizure)が成人に比べて起こりやすい.てんかん発作には,筋肉が発作性かつ不随意に起こる持続性,あるいは断続的な収縮が生じる現象である“けいれん性”と“非けいれん性”の両方の状態が含まれる1).なお,てんかん発作は慢性的に非誘発性発作を繰り返す疾患である「てんかん」の発作のみを意味しているのではなく,熱性けいれん(熱性発作)などの状況関連発作,中枢神経感染症や頭蓋内出血などによる急性症候性発作なども含まれる.

日常的な診療では,臨床医と放射線科医は言語情報でやりとりすることが多いが,本講演では実際の臨床症状を動画供覧した.本講演の前半では,代表的な神経症候学である歩行障害の症例を取り上げ,臨床経過や臨床症状から病巣を推定し,検査結果や画像所見を提示した.後半では,小児科医が遭遇する機会の多いてんかん発作を呈する症例を取り上げた.

歩行障害は視診をもって分類される(Table 1)が,成人とは異なり小児では分類が難しいこともある.いくつか症例を提示した.

| 歩行障害 | 歩行の特徴 | 病変および病態 |

|---|---|---|

| 草刈り歩行 | 痙性片麻痺麻または痙性下肢単麻痺で認められる.麻痺側の関節可動域制限があり,下肢は伸展,内転位.つま先が上がらないため外側に円を描くように振り回す. | 錐体路障害 |

| 尖足歩行/アヒル歩行 | 痙性対麻痺,痙性両麻痺で認められる.両側内反尖足位.足趾と足の外縁を床にこすりながら,歩幅を狭く歩く. | 両側錐体路障害 |

| すくみ歩行/加速歩行 | 膝を曲げ,前傾姿勢,小刻み歩行,手の振りが少ない.体が前傾し,徐々に歩行速度が上がり,歩幅が狭くなる. | 錐体外路障害 |

| 開脚・不安定歩行 | 両脚を左右に広げ,歩行が不安定.ふらついたり,よろける. | 小脳障害,後索/後根障害 |

| 踵打ち歩行 | 両脚を左右に広げ,脚を大きく踏み出し,踵を強く床に打ち付ける. | 深部感覚障害 |

| 鶏歩 | 垂れ足のため,脚を異常に高く持ち上げ,つま先から投げ出す様に歩く. | 腓骨神経麻痺 |

| 動揺性歩行 | 一歩ごとに支え脚側に上体を傾け,上半身を左右に振って歩く. | 腰部/下肢近位の筋障害 |

| 間欠性跛行 | 歩行を続けると,腓腹筋痛と疲労感が強く,足を引きずり,休みながら歩く. | 下肢動脈,脊髄,馬尾神経の障害 |

| ヒステリー歩行 | 奇妙な誇張された歩行で,異常歩行に一貫性がなく,変化する. | 心因性障害 |

症例は学童.周産期,家族歴に特記すべき事項はなし.乳児期後期に椅子から転落し,頭部CTで左側頭部に急性硬膜下血腫を認め,緊急血腫除去術が施行された.遠隔期の頭部CTは左半球性の広範な萎縮を認めた(Fig. 1A, B).身体所見は,右片側の筋緊張亢進,右足関節の痙縮,右上下肢の深部腱反射亢進,右片側の病的反射(Babinski反射やChaddock反射)陽性を認めた.併存症として,右痙性片麻痺,焦点てんかん,知的発達症を認めた.

頭部CTで左半球性に脳萎縮を認める(A, B).頭部MRIでは両側側脳室後角の拡大,側脳室壁不正を認める(C:T1強調像,D:T2強調像).

症例は幼児.在胎26週に母体妊娠高血圧のため緊急帝王切開で出生した.出生体重は900 g台で,出生後より新生児集中治療室で呼吸循環管理が行われた.修正2歳時の頭部MRIでは,両側側脳室後角の拡大,側脳室壁不正を認めた(Fig. 1C, D).身体所見は,両下肢の筋緊張亢進,両膝関節と足関節の痙縮,両下肢の深部腱反射亢進,両下肢の病的反射(Babinski反射やChaddock反射)陽性を認めた.また両側上肢の巧緻運動は拙劣で,両上肢の上腕二頭筋や上腕三頭筋の反射も軽度亢進していた.併存症として,痙性両麻痺,知的発達症を認めた.

3. 不安定歩行症例は幼児.周産期歴,家族歴,発達歴に特記すべきことなし.明らかな先行感染なし.数か月前から歩行時のふらつきと頭痛を認めた.徐々にふらつきが増悪し,自立坐位保持も不安定となり,頭痛に伴い嘔吐することも目立ってきた.神経学的所見では,体幹失調以外には脳神経所見を含めて異常所見は目立たなかった.頭部CTでは小脳虫部から左小脳半球にかけて低吸収の境界明瞭な嚢胞性腫瘤と内部にやや低吸収の充実性腫瘤を認め,両側側脳室の拡大も認めた(Fig. 2A, B).頭部MRIでは,嚢胞部分はT1強調像で低信号,T2強調像で高信号を示し,実質部分はT1強調像で低信号,T2強調像で高信号を示した(Fig. 2C, D).画像所見からは毛様細胞性星細胞腫(pilocytic astrocytoma)が疑われた.

頭部CTでは小脳虫部から左小脳半球にかけて低信号の境界明瞭な嚢胞性腫瘤と内部にやや低吸収の充実性腫瘤を認め,両側側脳室と第3脳室の拡大を認める(A, B).頭部MRIでは,嚢胞部分はT1強調像で低信号,T2強調像で高信号を示し,実質部分はT1強調像で低信号,T2強調像で高信号を示した(C:T1強調像,D:T2強調像).

症例は学童.周産期歴,家族歴,発達歴に特記すべきことなし.明らかな先行感染なし.数か月前から両上下肢に力が入りにくくなり,歩行時に転びやすくなった.徐々に筋力低下が進行し,独歩できなくなった.神経学的所見では,四肢の深部腱反射低下~消失,筋力低下あり(徒手筋力テストで3以下),四肢の筋緊張低下あり,脳神経所見に異常なし,病的反射なし.造影脊髄MRIでは,Th11から尾側の前後神経根に造影効果を認めた(Fig. 3A).髄液検査では蛋白細胞解離を認めた.四肢の運動神経伝導速度検査では,複合筋活動電位(compound muscle action potential; CMAP)の低下,CMAPの潜時延長,運動神経伝導伝達速度(motor nerve conduction velocity; MCV)の低下,時間的分散,伝導ブロックを認めた(Fig. 3B).臨床経過より慢性炎症性脱髄性多発神経根炎(chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy; CIDP)と診断した.

造影脊髄MRIではTh11から尾側の前後神経根に造影効果を認めた(A).左脛骨神経の運動神経伝導速度検査では,複合筋活動電位(compound muscle action potential; CMAP)の低下,CMAPの潜時延長,運動神経伝導伝達速度(motor nerve conduction velocity; MCV)の低下,時間的分散,伝導ブロックを認めた(B).参考として正常の波形(C).

既述のように,てんかん発作は大脳の異常な神経細胞活動による一過性の症状で“けいれん性”と“非けいれん性”があり,その原因は多岐にわたり,一部の疾患では年齢特異性がある(Table 2).小児期にてんかん発作を呈する代表的な疾患として急性脳症とてんかんがある.

| 頻度が多いもの | 知っておきたいもの | けいれん性発作と誤認されうるもの | |

|---|---|---|---|

| 乳児期 | 熱性けいれん(熱性発作) 軽症胃腸炎に伴う発作 中枢神経感染症 てんかん 低血糖 電解質異常 |

急性脳炎脳症 先天代謝異常 脳血管障害 脳腫瘍 虐待 |

身震い発作 憤怒けいれん(泣き入りひきつけ) 睡眠時夜驚症 自慰行為 睡眠時生理的ミオクローヌス |

| 幼児期 | 熱性けいれん(熱性発作) てんかん 中枢神経感染症 軽症胃腸炎に伴う発作 低血糖 電解質異常 |

急性脳炎脳症 先天代謝異常 脳血管障害 脳腫瘍 虐待 |

身震い発作 憤怒けいれん 睡眠時夜驚症 自慰行為 チック 発作性運動誘発性ジスキネジア |

| 学童期 | てんかん 中枢神経感染症 頭部外傷 |

脳腫瘍 脳血管障害 薬物中毒 虐待 急性脳炎 |

チック 発作性運動誘発性ジスキネジア 睡眠時遊行症 心因性発作 過換気症候群 失神(起立性低血圧,QT延長症候群,神経調節性失神) |

急性脳症は本邦からの報告が多く,熱性けいれん(熱性発作)と鑑別すべき疾患として重要である.急性脳症は一つの疾患ではなく,急性壊死性脳症(acute necrotizing encephalopathy; ANE),けいれん重積型(二相性)急性脳症(acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion; AESD),可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症(mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesions; MERS),難治頻回部分発作重積型急性脳炎(acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures; AERRPS)などが含まれる2).

AESDの画像所見の特徴は,頭部MRI拡散強調像で皮質下白質(bright tree appearance; BTA)ないし皮質に高信号を認める(Fig. 4A–D).BTAは一側半球の一部,一側半球,両側半球などに認められ,中心溝周囲には認められないこともある(central sparing)3).

頭部MRI拡散強調像で皮質下白質ないし皮質の高信号が,右前頭葉(A),中心溝周囲を除く右半球(B),左右前頭葉と後頭葉(C),中心溝周囲を除く両側半球(D)に認めらる.急性期に右半球性に皮質下白質ないし皮質の高信号(E)が認められ,遠隔期には同部位の萎縮を認める(F:T1強調像).

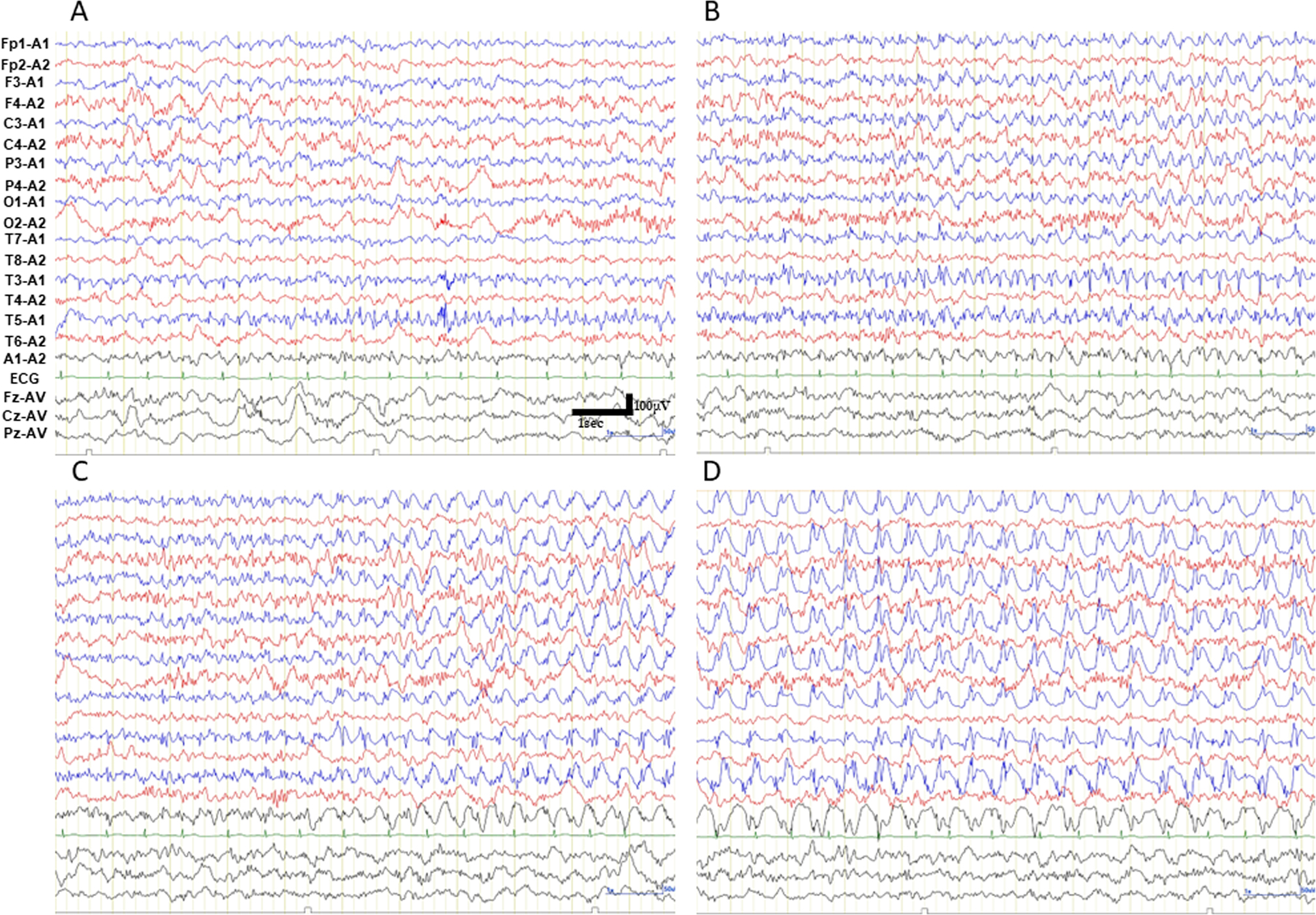

また一部の急性脳症では,有熱時の片側優位のけいれん性てんかん重積状態(けいれん性てんかん発作が5分以上持続する状態)を呈したのちに同側の一過性または恒久的な片麻痺を呈する片側痙攣・片麻痺症候群(hemiconvulsion-hemiplegia syndrome;HH症候群)を呈する4).頭部MRI拡散強調像では片側大脳半球性に高信号を認め,遠隔期には脳萎縮を呈する(Fig. 4E, F).けいれん性てんかん重積状態は難治であることがあり,バルビツレートによる昏睡療法が必要となる場合もある5).その際,視診的にはけいれん性てんかん発作が停止したように見えても,脳波上発作が持続している脳波上てんかん重積状態(electrographic status epilepticus; ESE)を呈することがある(Fig. 5).さらにHH症候群発症から4年以内にてんかんを発症する片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群(hemiconvulsion-hemiplegia-epilepsy syndrome;HHE症候群)があり,一般にてんかん発作は薬剤抵抗性に経過し,知的発達症や精神行動障害を伴うことがある4).

左後側頭部(T5-A1)から5 Hzの速波が認められ(A),20秒後には左中側頭部(T3-A1)に広がる(B).さらに20秒後には2–3 Hzの棘徐波に変化して左半球性に広がり(C),20秒後には左半球性に2 Hzの棘徐波が持続する(D).

てんかんは,特別な誘因なく出現する「非誘発性発作」を長期にわたって反復しうる脳の慢性疾患である6).最近では,①発作型,②てんかん病型,③てんかん症候群,④病因,⑤併存症,の5つの分類項目をそれぞれ適切に評価する7).なかでも病因は,素因性(genetic;遺伝子や染色体異常を含め体質素因に起因),構造的(structural;脳の構造異常に起因),代謝性(metabolic;代謝異常に起因),免疫性(immune;脳神経に対する自己免疫に起因),感染性(infectious;中枢神経感染症に起因),病因不明(unknown)に分類されており,てんかんの疾患概念の理解に重要である.構造的病因の評価に頭部MRIが有用であることは言うまでもなく,皮質形成異常,脳腫瘍,神経皮膚症候群,血管奇形,脳外傷,脳血管障害などの原因検索を行う8).頭部MRIによる形態異常を認めない場合に,機能画像であるsingle photon emission computed tomography(SPECT)がてんかん焦点の同定に有用である9).

症例は学童.周産期歴,発達歴に特記すべきことなし.幼児期より,睡眠中に突然起き出し四肢をバタバタと激しく動かし,呼吸が荒くなることが出現した.徐々に頻度が増加し,特に朝方に群発するようになった.神経学的所見を含めて身体所見に異常なし.発作間欠期脳波では,左右前頭部に棘波を認めた(Fig. 6A).頭部MRIは異常なく,technetium-99m ethyl cystenate diethylester(99mTc-ECD)を用いたSISCOM解析(subtraction ictal SPCET coregistered to MRI)を行ったところ,帯状回の血流増加を認めた(Fig. 6B).

発作間欠期脳波(A)では,左右前頭部(F3-A1, F4-A2)に棘波を認める.99mTc-ECD を用いたSISCOM解析(B)で帯状回に血流増加を認める.

本講演では,臨床症状として歩行障害とてんかん発作を取り上げた.問診と身体診察から想定される神経局在診断と画像検査について症例を提示した.医療技術が進歩しても,診療の基本である問診と身体診察の重要性は今も昔も変わらず,加えて小児神経分野ではダイナミックに変化する発達を考慮する必要がある.

最後に,本講演の機会を与えて頂いた内山眞幸大会長に深謝するとともに,本学術集会に参加された皆様が少しでも小児神経学に興味・関心を持って頂ければ幸いである.

日本小児放射線学会の定める利益相反に関する開示事項に則り開示します.治験研究費として,株式会社サイネオス・ヘルス・クリニカル(2021年),株式会社ヤンセンファーマ(2022年).