2019 Volume 28 Issue 2 Pages 349-353

2019 Volume 28 Issue 2 Pages 349-353

重複障害を抱える高齢者の増加と共に,医療機器を使用するリハビリテーション実施患者数の著しい増加が予測される.しかし,リハビリテーション職(以下:リハビリ職とする)の医療機器製品の取り扱いに関する卒前・卒後教育は十分と言えない.そこで,リハビリ職が当事者である医療事故等の実態の把握を目的に,日本医療機能評価機構の医療事故データベースを用いて,リハビリ職が当事者の医療事故およびヒヤリ・ハット事例を抽出し,医療機器の種類や要因等の集計・分析を行った.医療事故の該当は全22,163件のうち261件が該当であり,内6件が医療機器関連であった.過去5年間のヒヤリ・ハット事例は74件で内57件は医療機器関連に起因していた.発生事象の詳細分析より医療機器製品の取り扱いや安全管理の知識の習得を目的に卒前教育と並行し,卒後教育(特に新人教育)内容検討の必要性,多職種連携での共同学習方法の検討や学習方法の開発の必要性も示された.

少子高齢化を背景に,障害者,特に内部障害者と重複障害者が今後さらに増加することは確実であり1,2,3),理学療法対象症例においても高齢化,潜在的有病率の増加4)が指摘されている.今後,医療機関のみならず在宅医療の現場においても,医療機器使用者数の著しい増加は想像に難くない.高度な医療機器による恩恵は周知のことだが5),反面,医療従事者の不適切な使用や整備不良による事故も増加しているのも事実である.このような事故を防止し安全な治療を行うためには,医療機器の使用に関する知識を向上させ保守点検を行うことが不可欠である.しかし,リハビリ職の医療機器製品の取り扱いに関する卒前・卒後教育は十分と言えない現状がある.

以上の背景を踏まえ,公益財団法人日本医療機能評価機構(以下,「日本医療機能評価機構」と略す)が公開している医療事故データベース6)に基づき,体系的に分析することで医療機器製品に関連しどんな事象が発生しているかを明らかにすることで,リハビリ職養成校における卒前教育と卒後教育の内容検討への示唆を得ることを目的とした.

日本医療機能評価機構医療事故防止センターに登録をしている,全国1,457施設(2017年6月現在)からの報告に基づいた医療事故データベースを用いた.研究のデザインは,石井ら7)の研究を参考とした.

1. 当事者職種がリハビリ職である事例に関する集計リハビリ職が当事者職種である医療事故やヒヤリ・ハット事例について,日本医療機能評価機構ホームページにある「医療事故情報収集等事業」7)上にある「事例検索」を用いた.検索画面から,「医療事故情報」,「ヒヤリ・ハット事例」それぞれにおいて,以後の手順をとった.当事者職種は理学療法士(以下PT),作業療法士(以下OT),言語聴覚士(以下ST)をそれぞれ選択して,該当した事例をすべて2017年5月1日時点でCSV形式にてダウンロードした.上記の方法に準拠すると,事例ごとに表1に示す情報を得ることができる.表1の9「事例の概要」では,「薬剤」「輸血」「治療・処置」「医療機器等」「ドレーン・チューブ」「検査」「療養上の世話」「その他」の中の,「医療機器等」を選択した.なお,「医療事故情報」は2010年1月から報告・公開されている全事例からの検索としたが,「ヒヤリ・ハット事例」は,より直近での傾向を探る目的で,発生年月2012年1月から2016年12月の過去5年間の事例とした.

| 1 | 事例ID | 23 | 当事者部署配属期間(年数)(月数) |

| 2 | 発生曜日 | 24 | 直前1週間の当直・夜勤回数 |

| 3 | 曜日区分 | 25 | 勤務形態 |

| 4 | 発生時間帯 | 26 | 直前1週間の勤務時間 |

| 5 | 医療の実施の有無 | 27 | 種類 |

| 6 | 治療の程度 | 28 | 発生場面 |

| 7 | 事故の程度(事故事例のみ) | 29 | 事故の内容 |

| 8 | 発生場所 | 30 | 関連医薬品_販売名 |

| 9 | 概要 | 31 | 関連医薬品_製造販売業者名 |

| 10 | 特に報告を求める事例 | 32 | 医療材料・諸物品等_販売名 |

| 11 | 関連診療科 | 33 | 医療材料・諸物品等_製造販売業者名 |

| 12 | 患者の数 | 34 | 医療材料・諸物品等_購入年月 |

| 13 | 患者年齢 | 35 | 医療機器等 販売名 |

| 14 | 患者の性別 | 36 | 医療機器等 製造販売業者名 |

| 15 | 患者区分 | 37 | 医療機器等 購入年月 |

| 16 | 事故に直接関連する疾患名 | 38 | 医療機器等 製造年月 |

| 17 | 直前の患者の状態 | 39 | 医療機器等 直近の保守・点検年月 |

| 18 | 発見者 | 40 | 実施した医療行為の目的 |

| 19 | 当事者 | 41 | 事故の内容 |

| 20 | 当事者職種 | 42 | 発生要因 (当事者の行動に関わる要因,ヒューマンファクター,環境・設備機器,その他) |

| 21 | 専門医・認定医及びその他の医療従事者の専門・認定資格 | 43 | 事故の背景要因の概要 |

| 22 | 当事者職種経験(年数)(月数) | 44 | 事故調査委員会設置の有無 |

文献6)のデータをもとにして著者が作成

発生場所について,各事例の項目(表1の“8発生場所”)の記載内容を集計した.リハビリテーション室や理学療法室,作業療法室等の記載はすべて機能訓練室とした.

2) 事例の概要による分類該当事例を医療機器ごとに分類するために,(表1の“9概要”)で「医療機器等」が選択される事例について,表1“27種類”に記載の医療機器ごとに分類した.未記載の事例は,その他項目の記載内容から使用された医療機器を特定し,一般的な名称に整理した.

3. 当事者および発見者に関する分析 1) 当事者経験年数リハビリ職が当事者の事例に対し,療法士経験年数別の比較をするため(表1の“9概要”)で「医療機器等」が選択される事例における当事者の療法士経験年数を,(表1の“19当事者”)にて確認したところ該当は57件57名であった.さらに,(表1の“22当事者職種経験年数”)を基に年齢別件数を抽出した.なお,医療事故の該当事例数では経験年数別の比較が行えないと判断しヒヤリ・ハット事例のみ抽出した.

2) 酸素療法機器関連の当事者職種経験年数2-2)で「酸素療法機器」に分類された30件における当事者職種経験年数を(表1の“22当事者職種経験年数”)より抽出した.

3) 発見者の分類リハビリ職が当事者のヒヤリ・ハット事例74件における発見者を,(表1の“18発見者”)の内容より分類した.

4. ヒヤリ・ハット事例における酸素療法関連機器に関する分析2-2)で「酸素療法機器」に分類された事例に対し,発生事象の傾向を捉えるため,①発見者の分類(表1の“20内容”より),②発生事象の内容(表1の“8場所”),(“28場面”),(“29事故の内容”)を精読し分類,③発生事象要因の分類(②に準じる):発生事象の要因が「使用者(リハビリ職)」「医療機器」「患者」「複合」「使用環境」に「不明」の項目を加え分析した.用語化や分類については,石井ら6)の方法に準拠した.さらに,④発生状況の分析(②に準じる):「患者引継ぎ時」「リハビリ実施中」「清掃・点検時」「患者日中活動時」に分類した.患者引継ぎ時には,事例内容に(出棟時),(到着時),(リハビリ室入室時)(来室時)等,病室とリハビリ室間の移動を伴う引継ぎに関するものとしすべて「患者引継ぎ時」に振り分けた.

なお,本研究は,ヘルシンキ宣言および文部科学省・厚生労働省における「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の人を対象とする研究に該当しないことを確認してから実施した.

公開データからダウンロードした事例は,医療事故は全22,163事例,ヒヤリ・ハット事例は35,018件が該当した.その中でリハビリ職が当事者職種の事例,その内概要が「医療機器等」の事例は,医療事故で261件,6件(2.2%),ヒヤリ・ハット事例では74件,57件(表2)であった.

| 医療事故 | ヒヤリ・ハット事例 | |

|---|---|---|

| 薬剤 | 0 | 5 |

| 輸血 | 0 | 0 |

| 治療・処置 | 91 | 4 |

| 医療機器等 | 6 | 57 |

| ドレーン・チューブ | 3 | 2 |

| 検査 | 3 | 0 |

| 療養上の世話 | 89 | 2 |

| その他 | 69 | 4 |

| 261 | 74 |

発生場所は(表3),機能訓練室での発生が多く,事例の概要による分類として,医療機器ごとの分類(表4)では,医療事故において人工呼吸器関連の報告が2件であった.ヒヤリ・ハット事例で酸素療法機器関連が多い結果であった.

| 医療事故 | ヒヤリ・ハット事例 | |

|---|---|---|

| 機能訓練室 | 4 | 40 |

| 病室 | 1 | 20 |

| 病棟デイルーム | ― | 3 |

| ナースステーション | ― | 1 |

| CCU・ICU | ― | 2 |

| 不明 | ― | 3 |

| その他 | 1 | 5 |

| 合計 | 6 | 74 |

| 医療事故 | ヒヤリ・ハット事例 | ||

|---|---|---|---|

| 人工呼吸器 | 2 | 酸素療法機器 | 30 |

| その他の医療機器等 | 4 | その他の医療機器等 | 18 |

| (内訳) | 訓練用自転車 | 輸液・輸注ポンプ | 4 |

| 低周波治療器 | パルスオキシメーター | 1 | |

| トレッドミル | ペースメーカー | 1 | |

| 人工内耳 | リハビリテーション | 4 | |

| 循環器用薬 | 2 | ||

| 末梢静脈ライン | 1 | ||

| 移動介助 | 1 | ||

| 患者観察 | 1 | ||

| 血液製剤 | 1 | ||

| 合計 | 6 | 合計 | 57 |

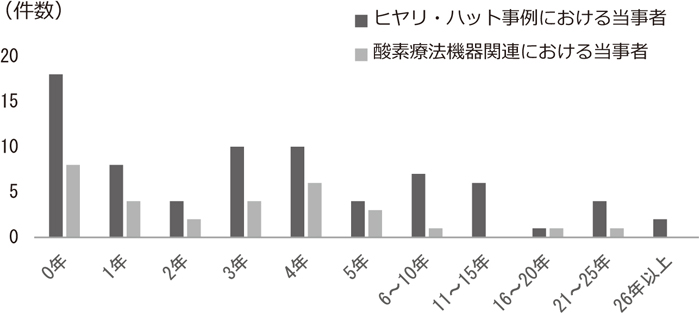

当事者職種経験年数(図1)では,リハビリ職が関連したヒヤリ・ハット全事例で24%,酸素療法機器関連の27%を,職種経験年数1年未満が占めていた.

ヒヤリ・ハット事例および酸素療法機器関連事例における当事者経験年数

リハビリ職による,ヒヤリ・ハット事例における発見者は,当事者本人によるものが多い(表5)一方で,酸素療法機器関連においては同職種者が多かった.

| 医療事故 | ヒヤリ・ハット事例 (酸素療法機器関連に関する) | ||

|---|---|---|---|

| 当事者 | 36(48.6%) | 当事者 | 9(30.0%) |

| 同職種者 | 25(33.8%) | 同職種者 | 15(50.0%) |

| 他職種者 | 7(9.4%) | 多職種者 | 1(3.0%) |

| 患者本人 | 4(5.4%) | 患者本人 | 4(23.3%) |

| その他 | 2(2.7%) | その他 | 1(3.0%) |

| 合計 | 74 | 合計 | 30 |

「酸素療法機器」に分類された事例の発生事象に関する分析においては,酸素投与忘れ(表6)を筆頭に,流量設定や接続部外れといった酸素投与状況に影響を及ぼし,患者の状態変化に直結する可能性の高い事例が多い結果となった.発生事象の要因は,「使用者(リハビリ職)」は27件(90%)と大部分を占め,「医療機器」「複合」「不明」は各1件,「患者」「使用環境」は該当がなかった.

| 発生事象 | 件数 |

|---|---|

| 酸素投与忘れ | 13 |

| 流量設定間違い | 8 |

| 接続部外れ | 2 |

| 破損 | 2 |

| 接続部の緩み | 1 |

| 人工呼吸器 | |

| 接続外れ | 1 |

| 医療用小型酸素ボンベ | |

| ボンベ転倒 | 2 |

| 合計 | 30 |

発生状況の分析では,「患者引継ぎ時」が12件,「リハビリ実施中」が10件,「清掃・点検時」が4件,「患者日中活動時」時が1件であった.

リハビリ職におけるインシデントは酸素療法機器に関連するものが多く,卒後3年以内(とくに1年目の新人)に多い結果であった.報告件数の多い医療機器である酸素療法機器関連に対する事故防止対策を早急に図る必要があると思われる.リハビリが実施可能な患者の呼吸管理では,酸素療法が選択されることが多い.このため,酸素療法機器へ関わる頻度が高いことが予想される.しかし,報告事例が存在することを類推すると,卒前教育における患者安全に関する知識や学生の意識向上に関する教授機会の少なさ,卒後の特に新人教育における研修等で,学習する機会が少ないことが影響していると推察する.

わが国においてリハビリ職は若年化が進んでおり,療法士の年齢構成は,理学療法士は会員の50%前後が30歳以下,作業療法士では21歳から30歳が42.0%,言語聴覚士に至っては,実に20から30歳代が全会員の71.7%を占めている.さらに理学療法士においては一人職場が多くの割合を占めている8,9,10).リハビリ職養成校における,指導要領や教育上必要な機械器具等に関する事項においては,理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則,言語聴覚士学校養成所指定規則に則り整備されるものだが,酸素療法機器関連の指定はなく,酸素療法機器関連を中心とする医療機器の取り扱いについて明確な言及はない.このため,安全管理に関しての卒前・卒後のシームレスな教育体制を構築することも検討する必要があると思われる.それらの遂行がリハビリテーション部門全体での,医療機器の安全使用および保守点検への意識が向上する文化の醸成につながっていくものと考える.

リハビリ職における酸素療法機器関連のヒヤリ・ハット事例は,本人は気づかず,同職種者に指摘されて発覚するという特徴がみられた.このことは,例えば,訪問リハビリテーションなどの医療者が1人で対応するような場面では,重大なミスにつながる危険をはらんでいると言える.在宅医療・介護の実臨床におけるインシデント・アクシデント発生状況はうかがい知ることができないが,報告の徹底や多職種間における情報共有は重要である.在宅医療・介護の実臨床におけるリハビリ職の医療事故発生予防対策としては,リハビリ実施場面の対策に関してのみならず,医療情報の管理や多職種連携に起因する事故発生リスクに備える対策を並行し検討する必要性が示唆された.

今回取り扱ったデータは,日本医療機能評価機構の登録施設のみであるため,その施設特性の影響は大きいものではあるが,リハビリ職に関連した医療事故およびインシデント事例の詳細を体系的に分析できた意義は高いと言えよう.

本研究の限界は,リハビリ職が当事者職種の「医療機器等」の医療事故事例は6件であり,医療事故に関するリハビリ場面の詳細な要因分析の言及には至らなかった点である.しかしながら,医療事故における人工呼吸器に関する2件の報告は見逃せないものである.人工呼吸ケア中の計画外抜管は患者の体位変換を行うリハビリ職種においては,遭遇するリスクが高いと思われる.一方で,リハビリ実施中に気管チューブ等の接続外れや抜けを発見した時の対応マニュアルの周知はされていても,インシデントを起こさないためのリハビリ開始前・中・後の人工呼吸ケア関連機器の確認項目の共有化や定常化がなされているかという点については不明であり,これらの課題を明確にしていくことが,今後の安全管理に寄与できる可能性があると思われる.

また今回扱ったデータベースは,チーム医療や医療情報管理,地域医療といった,医療行為以外の,その他の医療事故要因に関する諸課題は対象外である.今回のヒヤリ・ハット事例における発生状況では,患者引継ぎ時の酸素療法関連機器の事象発生が多く,これは多職種間の連携(申し送り)不備の影響が大きいことが読み取れる.情報共有交換に起因するヒューマンエラーの発生因子にも着目することも重要であろう.

以上の諸点を踏まえると,リハビリ職個人だけでなく,多職種連携も視座に置いた安全管理の学習方法も並行して開発していくことが望まれる.特に,演習も含めた共同学習方法を構築していくことや学習方法を開発することは非常に重要であり,今後の課題である.

本論文の要旨は,第27回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会(2017年11月,宮城)で発表し,座長推薦を受けた.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.