要旨

【目的】本研究は急性期呼吸器疾患患者における筋力トレーニングの回数が筋肉量に及ぼす影響について調査する.

【対象と方法】対象は介入時に病棟ADLが自立していた急性期呼吸器疾患患者20名を介入時期により低回数群(以下L群)12名,高回数群(以下H群)8名に分類した.L群が修正Borg scale 3,H群は修正Borg scale 5 に達するまで筋力トレーニングを実施した.

【結果】筋力トレーニングの回数は上肢がL群で54.5回,H群が182.6回,下肢においてもL群で69.0回,H群が182.0回で有意差を認めた.介入前後の筋肉量の比較では上肢がL群で介入時 4.4 kg,退院時 3.8 kg,H群で介入時 3.8 kg,退院時 3.6 kgと有意差を認めなかった.下肢においてもL群で介入時 13.8 kg,退院時 13.4 kg,H群で介入時 10.9 kg,退院時 11.0 kgと有意差を認めなかった.

【結語】急性期呼吸器疾患患者に対する筋力トレーニングの回数は退院時の筋肉量に影響を及ぼさなかった.

緒言

本邦における慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:以下COPD)や間質性肺疾患の死亡率は増加傾向にあり1),人口動態の高齢化に伴い,今後も高齢呼吸器疾患患者が急増することが予想される.呼吸器疾患の罹患による急性期入院患者では呼吸,循環動態などの全身状態が不安定なため,ベッド上安静を余儀無くされるケースも多く,長期間の安静臥床は廃用による筋力,筋肉量の低下を招くことが報告されている2).また,筋肉量の低下は身体機能の低下3)や死亡率4)との関連が報告されており,急性期における呼吸器疾患患者への筋肉量に着目したトレーニングの実施が必要であると考える.日本呼吸ケア・リハビリテーション学会,日本呼吸理学療法学会,日本呼吸器学会が発表した呼吸リハビリテーションに関するステートメント5)によると呼吸器疾患患者への筋力トレーニングを推奨しているものの,急性期病院入院中の呼吸器疾患患者における筋力トレーニングの運動強度や実施回数について明確な方法は確立されていない.近年,筋力トレーニングの方法として,運動強度と実施回数の積で求められる総負荷を高めることが注目されている6).これにより,呼吸困難にて高強度でのトレーニングが実施困難な患者においても低強度高頻度の運動を実施することで,高強度トレーニングと同様の効果が得られる可能性が考えられる.本研究の目的は急性期呼吸器疾患患者において同運動強度のトレーニングを実施した際に筋力トレーニングの実施回数の差が筋肉量の増加に影響を及ぼすと仮定し,検討した.

対象と方法

1. 対象

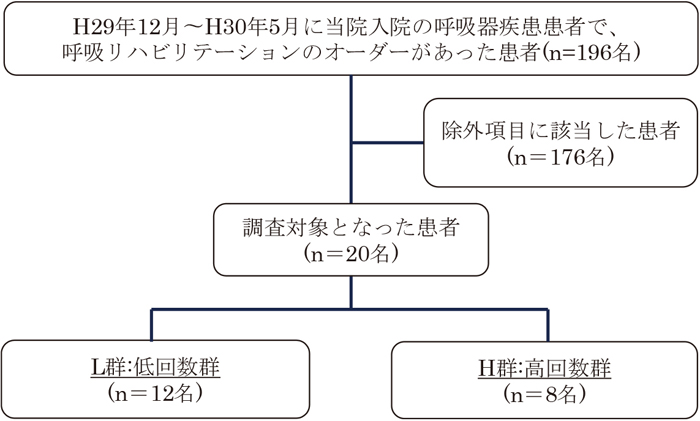

対象は平成29年12月から平成30年5月までに当院に入院され,安定期の治療の他に新たな治療が実施された急性期呼吸器疾患患者196名を診療録より後方視的に調査し,リハビリテーション(以下リハビリ)開始時にFunctional Independence Measure(以下FIM)運動項目が91点以上の者とした.除外基準を運動障害の原因となる整形外科疾患,中枢・末梢神経疾患を有する者,不安定狭心症,コントロールされていない重症不整脈を有する者,評価項目に欠損のある者,拒否や体調不良によりリハビリが中断となった者として調査対象を20名(細菌性肺炎5名/COPD 10名/特発性肺線維症5名)とした.さらに,平成29年12月から平成30年2月に入院した12名を低回数群(以下L群),平成30年3月から5月に入院した8名を高回数群(以下H群)に分類した(図1).

2. 方法

調査測定項目

基本情報は年齢,体重指数(以下Body Mass Index: BMI),男女比,入院日数,入院日からリハビリが介入するまでの日数(以下開始病日),リハビリ日数を調査した.また,生化学検査より炎症反応の指標として,入院時の白血球数(以下White Blood Cell: WBC),C-reactive protein(以下CRP),栄養状態の指標として血清アルブミン(以下Albumin: Alb)を調査した.基本情報,生化学検査の調査は診療録より後方視的に実施した.

身体機能評価は上肢筋肉量,下肢筋肉量,握力,体重支持指数(以下Weight Bearing Index: WBI),6分間歩行距離(以下6 minutes walk distance: 6MWD)とした.上肢・下肢の筋肉量,細胞外水分比(以下Extracellular water/Total body water: ECW/TBW)の測定はIn Body S10(インボディ・ジャパン社製)を用い,生体インピーダンス法にて測定した.測定方法は機器に定められている方法に従い,手電極は両側の母指と中指,足電極は足首に装着して安静臥位の姿勢で測定した.また,握力の測定にはデジタル式握力計(竹井機器工業製)を使用し,測定肢位は立位で,左右の上肢を体側に垂らした状態で最大握力を2回ずつ測定した8). WBIの測定には下肢筋力測定器としてμ Tas F-1(アニマ社製)を用いて行った.測定方法は先行研究9)に準じ,座位下腿下垂位でセンサーパッドをベルクロで下腿遠位部に固定し,下腿後方の支柱と下腿遠位部をベルトで連結して等尺性膝伸展筋力を左右2回ずつ測定し,その最大値(kgf)を体重(kg)で除した.握力とWBIの記載は左右の平均値とした.6MWDの測定はAmerican Thoracic Societyの基準10)に従って実施した.身体機能評価は初回介入時と退院時に実施した.主要評価項目を上下肢筋肉量とし,副次評価項目は握力,WBI,6MWDとした.また,結果は中央値(第1四分位点-第3四分位点)にて記載した.

運動療法プログラム

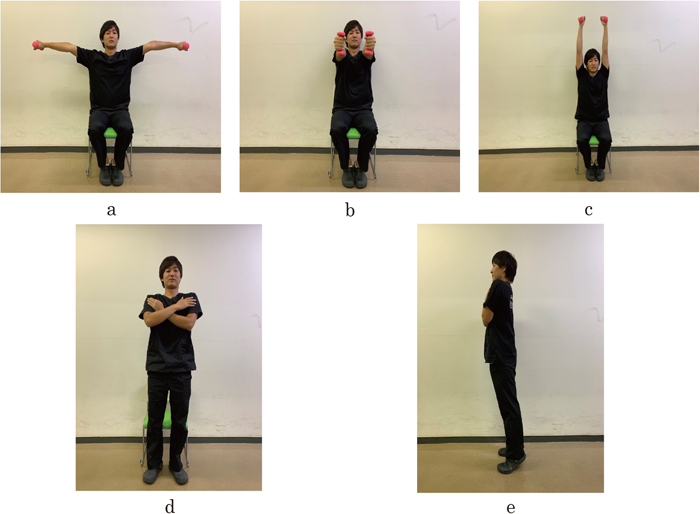

両群ともに自転車エルゴメーターの負荷は漸増負荷試験によって求められた最大仕事量の70%で行い,実施時間は連続20分間とした.漸増運動負荷試験は6秒毎に 1 Wの漸増負荷とし,ペダルの回転率を 50 rpmとした.運動肢位は新井ら7)の方法に従い,体幹を伸展状態にして肘関節軽度屈曲位にて肩関節屈曲60°,ペダルが最下点の時膝関節屈曲40°とした.前記の肢位を保つためにハンドルとサドルの高さを調節した.上肢筋力トレーニングは座位にて 1 kgのダンベルを把持した状態での肩関節外転運動,肩関節水平内転,肩関節挙上位での肘関節屈伸を実施した.下肢筋力トレーニングは高さ 40 cmから上肢不使用での自重による起立訓練と,立位でのカーフレイズを実施した(図2).運動回数はL群では修正Borg scale 3 の強度になる回数まで実施し,H群では修正Borg scale 5 の強度になるまで実施し両群ともに合計3セット行った.尚,修正Borg scaleは上下肢の疲労度の評価とし,実施中に息切れが修正Borg scale 7 に到達した際は運動を中止した.

倫理的配慮

本研究は松阪市民病院倫理審査委員会の承認(受付番号180803-8-5)を得て,研究説明書を病院ホームページ上に掲載し,個人情報の管理には細心の注意を払い,倫理的な配慮を行った.

3. 統計学的解析

独立した2群間の比率の比較はFisherの正確検定,独立した2群間の連続変数の比較はMann-Whitney U検定を用いた.また,対応のある2群間の連続変数の比較はWilcoxon符号付順位和検定を用いた.統計処理はEZR versioin 1.3811)を使用し有意水準を5%とした.

結果

両群における患者背景の比較を表1に示す.年齢,BMI,男女比,入院日数,開始病日,リハビリ日数,初期介入時点での上肢筋肉量,下肢筋肉量,ECW/TBW,握力,WBI,6MWD,安静時Borg scale,漸増負荷試験による最大仕事量,WBC,CRP,Albに有意差は認めなかった.筋力トレーニングの実施回数は上肢トレーニング回数がL群で54.5(35.8-88.6)回,H群で182.6(100.8-189.5)回となり有意差を認めた(p=0.002).また,下肢トレーニング回数はL群で69.0(45.0-84.3)回,H群で182.0(133.3-210.7)回となり有意差を認めた(p=0.002).各群における介入前後の身体機能の比較を表2に示す.上肢筋肉量はL群で介入時4.4(3.3-4.8)kg,退院時3.8(3.4-4.6)kg,H群で介入時3.8(3.1-4.8)kg,退院時3.6(2.9-4.3)kgとなり両群とも有意差を認めなかった.下肢筋肉量はL群で介入時13.8(10.7-15.7)kg,退院時13.4(10.6-14.7)kg,H群で介入時10.9(9.4-14.3)kg,退院時11.0(9.6-13.3)kgとなり両群とも有意差を認めなかった.また,握力,WBIについても両群とも有意差を認めなかった.6MWDはL群で介入時280.0(249.0-327.8)m,退院時315.5(276.0-372.0)mと有意差を認め(p=0.027),H群で介入時280.5(180.8-397.5)m,退院時404.0(281.8-469.5)mとなり有意差を認めた(p=0.023).

表1 L群(n=12),H群(n=8)における患者背景の比較

| | | L群 | | H群 | p値 |

|---|

| 年齢 | (歳) | 78.5 | (72.8-80.8) | 71.5 | (68.0-77.0) | 0.262 |

| BMI | (kg/m2) | 22.1 | (21.5-24.2) | 21.4 | (19.3-23.7) | 0.305 |

| 男/女 | (人) | 8/4 | | 6/2 | | 1 |

| 入院日数 | (日) | 14.5 | (11.0-21.3) | 13.0 | (11.8-20.8) | 0.846 |

| 開始病日 | (日) | 2.5 | (1.0-6.3) | 2.0 | (1.0-3.5) | 0.497 |

| リハビリ日数 | (日) | 8.0 | (5.8-9.5) | 9.0 | (7.0-11.3) | 0.308 |

| 上肢筋肉量 | (kg) | 4.4 | (3.3-4.8) | 3.8 | (3.1-4.8) | 0.787 |

| 下肢筋肉量 | (kg) | 13.8 | (10.9-15.1) | 10.9 | (9.4-14.2) | 0.384 |

| ECW/TBW | | 0.385 | (0.382-0.393) | 0.390 | (0.383-0.397) | 0.297 |

| 握力 | (kg) | 25.8 | (19.3-28.7) | 20.0 | (16.1-31) | 0.671 |

| WBI | (kgf/kg) | 0.34 | (0.31-0.39) | 0.41 | (0.32-0.51) | 0.181 |

| 6MWD | (m) | 280.0 | (249.0-327.8) | 280.5 | (180.8-397.5) | 0.877 |

| 安静時Borg scale | (点) | 0 | (0-0.6) | 0 | (0-0.3) | 0.739 |

| 漸増負荷試験による最大仕事量 | (W) | 55.5 | (49.5-64.3) | 57.0 | (43.0-68.8) | 0.908 |

| WBC | (μl) | 10250.0 | (9000.0-12400.0) | 8300.0 | (7675.0-10600.0) | 0.297 |

| CRP | (mg/dl) | 4.1 | (1.6-15.1) | 10.2 | (5.5-13.3) | 0.384 |

| Alb | (g/dl) | 3.5 | (2.9-3.8) | 3.0 | (2.5-3.2) | 0.198 |

| 上肢筋力トレーニング回数 | (回) | 54.5 | (35.8-88.6) | 182.6 | (100.8-189.5) | 0.002 |

| 下肢筋力トレーニング回数 | (回) | 69.0 | (45.0-84.3) | 182.0 | (133.3-210.7) | 0.002 |

L群:低回数群,H群:高回数群.

独立した2群間の連続変数の比較はMann-Whitney U検定を用いた.中央値(第1四分位点-第3四分位点),独立した2群間の比率の比較はFisherの正確検定を用いた.

表2 L群(n=12),H群(n=8)における介入前後の身体機能の比較

| L群 | H群 |

|---|

| 介入前 | 介入後 | p値 | 介入前 | 介入後 | p値 |

|---|

| 上肢筋肉量 | (kg) | 4.4 | (3.3-4.6) | 3.8 | (3.4-4.6) | 0.068 | 3.8 | (3.1-4.8) | 3.6 | (2.9-4.3) | 0.072 |

| 下肢筋肉量 | (kg) | 13.8 | (10.7-14.7) | 13.4 | (10.6-14.7) | 0.083 | 10.9 | (9.4-14.3) | 11.0 | (9.6-13.3) | 0.641 |

| 握力 | (kg) | 25.8 | (19.4-28.7) | 24.9 | (14.2-27.2) | 0.824 | 20.0 | (16.2-31.0) | 21.6 | (16.9-28.5) | 0.742 |

| WBI | (kgf/kg) | 0.34 | (0.31-0.39) | 0.35 | (0.32-0.4) | 0.85 | 0.41 | (0.33-0.51) | 0.4 | (0.36-0.55) | 0.547 |

| 6MWD | (m) | 280.0 | (249.0-327.8) | 315.5 | (276.0-372.0) | 0.027 | 280.5 | (180.0-397.5) | 404.0 | (281.8-469.5) | 0.023 |

L群:低回数群,H群:高回数群.

対応のある2群間の連続変数の比較はWilcoxon符号付順位和検定を用いた.中央値(第1四分位点-第3四分位点).

考察

Schoenfeldら6)は筋力トレーニングの方法について運動負荷と実施回数の積で求める総負荷を高くする事が筋肉量の増加に関連していると報告し,Fisherら12)は低強度トレーニングでも疲労困憊まで行うことによって,高強度と同様の筋肉量の増加が得られると報告した.そこで,本研究は実施回数に着目し,同運動強度のトレーニングを実施した際に,筋力トレーニングの実施回数の差が筋肉量の増加に影響を及ぼすと仮定したが,結果はL群とH群のリハビリ介入前後の筋肉量に有意差を認めない結果となり,急性期呼吸器疾患患者に対する筋力トレーニングの回数は退院時の筋肉量に影響を及ぼさなかった.

SchoenfeldやFisherらが健常若年者を対象としているのに対し,本研究では高齢の急性期呼吸器疾患患者を対象としており,方法についてもSchoenfeldらはRepetition Maximum(以下RM)法によって運動負荷を決定したが,本研究は運動負荷に関してはRM法を実施しておらず,運動負荷に関しては先行研究と異なる方法で実施している.しかし,Fisherらの報告では運動負荷に限らず実施回数を疲労困憊まで実施する事が重要とされており,本研究ではH群で修正Borg scale 5(強い)の疲労感まで運動が実施できており,L群に比べ高回数のトレーニングが実施できている.トレーニング期間についてはSchoenfeldらが6週間以上実施したのに対し,本研究においては8日程度と明らかに少ない結果となった.Damasら13)はトレーニングによる筋肉量増加の効果を得る為には1~2ヶ月を要すると報告しており,本研究ではリハビリテーションの実施日数が少ない事が筋肉量の増加に影響しなかったと推察される.

しかし,本研究の結果は筋肉量の介入前後の比較では両群において有意な減少も示さなかった.Vigelsø2)らは2週間の活動性の低下にて高齢者は筋肉量の1/4を喪失し,回復に6週間を要したと報告した.このことから,入院中の臥床に伴う筋肉量の予防することは,患者のActivities of Daily Living(以下ADL)やQuality of Life(以下QOL),在院日数の短縮に寄与する可能性が考えられる.

また,介入前後での6MWDは有意に延長していた.6MDと下肢筋力には相関関係にあることが報告されている14)が,本研究の結果からは筋力に有意差を認めておらず,先行研究と異なる結果を示した.急性期入院患者に関しては安定期に実施している薬物療法に加え,入院の契機となった疾患,症状への薬物療法と併用で運動療法を実施しており,疾患や症状の治癒にて退院時の身体機能が向上した可能性が考えられる.

呼吸器疾患患者における急性期の管理としては,筋肉量を減少させない事が重要であると考える.本研究の結果は,短期間で少ない症例数での検討であり,コントロール群との比較が実施できいない為,筋力トレーニングの効果とまでは言及できないが,急性期呼吸器疾患患者に対し筋力トレーニングを実施することで筋肉量を維持できる可能性が示唆された.本研究の限界として,対象疾患を統一していない為,肺機能検査等の重症度が記載できていない,また入院中の活動量の調査も行えておらず,さらなる検討が必要であると考える.

備考

本論文の要旨は,第28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会(2018年11月,千葉)で発表し,座長推薦を受けた.

著者のCOI(conflicts of interest)開示

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.

文献

- 1) 平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況.第7表:死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対).統計情報・白書,厚生労働省,2017.https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/dl/11_h7.pdf. Accessed: 23 March 2019.

- 2) Vigelsø A, Gram M, Wiuff C, et al.: Six weeks’ aerobic retraining after two weeks’ immobilization restores leg lean mass and aerobic capacity but does not fully rehabilitate leg strength in young and older men. J Rehabil Med 47: 552-560, 2015.

- 3) Yoshikawa M, Yoneda T, Takenaka H, et al.: Distribution of muscle mass and maximal exercise performance in patients with COPD. Chest 119: 93-98, 2001.

- 4) Cruz-jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al.: Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing 39: 412-423, 2010.

- 5) 植木 純,神津 玲,太平徹郎,他:日本呼吸ケア・リハビリテーション学会,日本呼吸理学療法学会,日本呼吸器学会,呼吸リハビリテーションに関するステートメント.日呼ケアリハ学誌 27: 95-114, 2018.

- 6) Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, et al.: Strength and hypertrophy adaptations between low-versus high-load resistance training: A systematic review and meta-analysis.J Strength Cond Res 31: 3508-3523, 2017.

- 7) 新井光男,森元一江,渡辺昌寿,他:自転車エルゴメーターのサドルの高さの決定基準とパワー差の検討.運動生理 1: 3-5, 1986.

- 8) 池田 望,村田 伸,大田尾浩,他:地域在住女性高齢者の握力と身体機能の関係.理療科 26: 255-258, 2011.

- 9) 山崎裕司,長谷川輝美:固定用ベルトを装着したダイナモメーターによる等尺性膝伸展筋力の測定—検者内再現性の検討—.高知リハ学院紀 3: 7-11, 2001.

- 10) American Thoracic Society: ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 166: 111-117, 2002.

- 11) Kanda Y: Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics. Bone Marrow Transplant 48: 452-458, 2013.

- 12) Fisher J, Steele J, Smith D: High- and Low-Load Resistance Training: Interpretation and Practical Application of Current Research Findings.Sports Med 47: 393-400, 2017.

- 13) Damas F, Libardi CA, Ugrinowitsch C: The development of skeletal muscle hypertrophy through resistance training: the role of muscle damage and muscle protein synthesis.Eur J Appl Physiol 118: 485–500, 2018.

- 14) 江越正次朗,堀江 淳,阿波邦彦:慢性閉塞性肺疾患患者の6分間歩行距離の違いにおける身体特性の比較.Japanese Journal of Health Promotion and Physical Therapy 2: 125-130, 2012.