要旨

KKR高松病院呼吸ケア・サポートチームの母体である呼吸療法委員会は2001年に設立し活動を開始した.院内の呼吸療法,呼吸ケアの統一や適正化に向けて,これまで各種クリニカルパス,スタッフ向けマニュアル,患者用パンフレットの作成,院内勉強会の開催,入院・外来患者へのチームアプローチや呼吸リハビリテーションなど多くの活動を行ってきた.人工呼吸管理や睡眠時呼吸障害においてもチームメンバーが中心となり,多職種がそれぞれの専門性を生かしつつ関わる体制を整えた.近隣の医療・介護従事者との勉強会や市民公開講座など,地域への啓発活動や連携体制の構築も推進している.今後も,チーム医療によって最良の医療とサポートを提供するために尽力するとともに,本学会の発展に寄与できるよう活動を継続していきたい.

はじめに

当院は香川県高松市中心部に位置する病床数179床の急性期型一般市中病院である.2001年に呼吸療法委員会,院内感染対策委員会,栄養サポートチームの三つの組織を設立し,チーム医療を病院診療の柱の一つとしてきた.呼吸器診療に関しては,呼吸器内科専門医および呼吸器外科専門医による幅広い呼吸器疾患の診療が行われている.一方で様々な診療科の入院患者が呼吸管理,呼吸ケアを必要とし,非侵襲的陽圧換気療法(non-invasive positive pressure ventilation: NPPV)を一般病床で行うことも少なくない.このような中で,我々が取り組んできたチーム医療活動とその成果について報告する.

呼吸ケア・サポートチームの概要

2001年に,既存の診療科や部署には属さず,多職種が参加する職種横断型医療形態として呼吸療法委員会を設立した.設立時より,医師はアドバイザーとして支援し,メディカルスタッフが主体的に運営・活動する体制をとっている.活動目標は,呼吸器関連疾患におけるニーズの多様化に応え,医療チームでの包括的サポートにより患者さん中心の効果的な治療・管理を展開していくことである.参加職種は,医師,看護師,理学療法士,臨床工学技士,臨床検査技師,薬剤師,管理栄養士,事務員と設立当初から呼吸ケアに関わる全ての職種で構成した.活動指針は,すべての呼吸器疾患,あるいはこれに関連した疾患を対象とし,これらの患者への医療の提供と生活の質の向上のため,各医療スタッフの協同によるチーム医療を実践することであり,院内すべての呼吸療法,呼吸ケアを統括している.2010年に,よりチームの活動と患者への直接的介入を促進するために,呼吸ケア・サポートチーム(respiratory care support team: RCST)へと改称した.人工呼吸管理に特化した活動を行うため,医師,看護師,臨床工学技士,理学療法士による人工呼吸管理チームをRCST内に立ち上げ,また,機能分化によるさらなる活性とチーム力の向上を目的に5つのサブグループを設けるなどチームの形態を整備,進化させてきた(図1).チーム医療による業務の効率化,院内の呼吸療法,呼吸ケアの統一や適正化に向けて,活動を行っている.

人工呼吸管理チームの活動

① 定例ミーティング

RCSTの全体ミーティングを隔週で開催しており,その後人工呼吸管理チームのミーティングを行っている.内容は,人工呼吸管理上の問題提起と解決策,院内統一事項の決定,院内勉強会の提案,新規急性期NPPV導入患者の症例検討などである.

② 人工呼吸器回診

週一回,人工呼吸器使用全患者を対象にチームメンバーと該当病棟看護師で回診を行っている.この回診では,機器の設定確認のみでなく,安全管理,看護ケア,ウィーニングに向けた介入など包括的に治療が提供されているかをチェックするようにした.回診記録は電子カルテ上の診療録にフォーマットを用いて記載し,他のスタッフが閲覧可能な状態とした.

③ 院内スタッフ教育

治療方針や,機器設定,介入方法を判断するのは医師や人工呼吸管理チームであっても,実際に入院中の人工呼吸器使用患者を最も長く管理するのは病棟看護師である.繁雑な人工呼吸管理を院内で統一して行うために,チームで作成した点検シートを患者ごとに設置し,病棟看護師の訪室時にはシートを用いた点検を行う.観察忘れを防止する目的とともに,前回記録を参照することで,新たに発生した異常にも気づいてもらうためである.

看護師対象の院内勉強会の内容などは定例ミーティングで検討している.全看護師を対象とした内容から,新規採用看護師向け,5年以上の経験者向けなど内容を細分化し,必要度,レベルに応じた勉強会を開催している.

④ NPPV導入サポート1)

急性期にNPPVを導入する場合,医師以外の人工呼吸管理チームメンバー(看護師,臨床工学技士,理学療法士)が独自のシフトを作成し,24時間365日導入をサポートする体制をとっている.この目的は,急性期NPPV導入時におけるトラブルを回避し適切な初期管理をサポートすることと,NPPV管理を通じて人工呼吸管理におけるチーム医療を推進することである.

実際には,導入前の患者の状態を把握し,機器設定の確認,インターフェイスの適切な選択とフィッティング調整,呼吸状態の変化や機器との同調性の確認などを導入時・1時間後・2時間後にNPPV導入時チェック表を用いて行う.状況によっては,担当病棟看護師のバックアップやトラブルへの対応,医師への呼吸器設定のアドバイスなども行い,NPPVの導入がスムーズにいくよう臨床技術の提供を行う.しかし,あくまで医師の指示に基づく行為であり,機器設定の変更などを単独で行うことは厳禁としている.その後,NPPV導入の成否判定,当該患者におけるNPPV管理上の継続的な注意事項を主治医,病棟看護師と確認しサポート業務を終了する.

人工呼吸管理チーム活動の成果

人工呼吸管理チームが活動を開始した2005年度以降,挿管人工呼吸管理,NPPVを合わせた人工呼吸器使用中の不備率(臨床工学技士の点検回診時に発見される人工呼吸管理上の不備が生じている件数/総点検回診数)は前年までの10%以上から5%台にまで減少した.2010年度からはRCSTミーティングでの病棟別の報告を開始したことでさらに安全管理への認識が高まり,現在は1%未満まで減少している(図2)2).

NPPV導入サポートを開始した2007年度以降,NPPV導入件数は増加し,人工呼吸管理が必要な急性呼吸不全に対して,挿管人工呼吸管理を必須としない場合はNPPVが第一選択となっており,9割以上がNPPVにより呼吸管理されている.このシステムに関する医師からの評価は,NPPV導入サポートは有用であり,その理由としては,NPPV導入がスムーズにできる,医師の業務軽減につながるなどの意見が多く,人工呼吸管理におけるタスクシフティングとしての効果もあると考えられる.

外来呼吸器診療におけるチーム医療

① 睡眠時呼吸障害診療

当院では1999年より睡眠時呼吸障害の検査・診療を開始し,2002年に専門外来を設立した.以降,夜間睡眠時無呼吸検査および持続的陽圧呼吸療法(continuous positive airway pressure: CPAP)患者数は増加し,現在1400名を超えるCPAP患者を外来管理している(図3).非常に多くのCPAP患者の適切な管理と外来診療を効率的に行うには多職種での介入が欠かせない.当院では,遠隔モニタリングによる診察日前日までのCPAP使用状況を確認したうえで,当日の問診や各種測定,使用中のトラブルなどに関する情報収集を臨床検査技師,機器の点検,機器取り扱いの指導,消耗品の交換やコンプライアンスデータの説明を臨床工学技士が行っている.その後に医師が診察する流れとしている.また,睡眠時無呼吸症候群の原因となる肥満改善のための栄養指導のみならず,睡眠時無呼吸症候群患者における運動機能障害などにも着目し,理学療法士が評価や運動指導を行っている3,4).

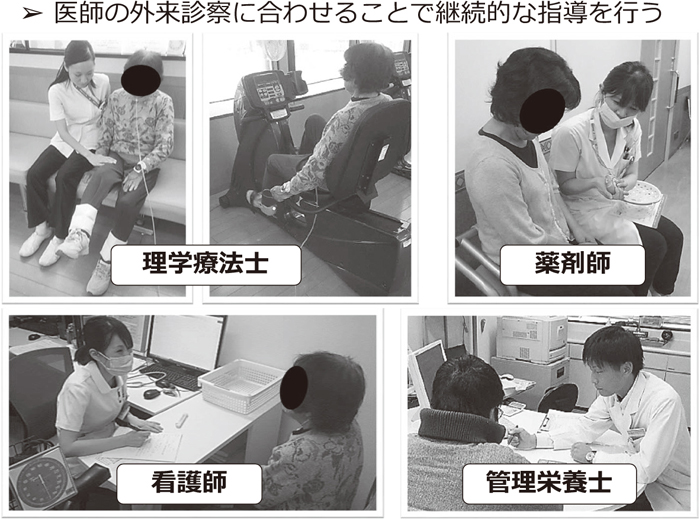

② 呼吸リハビリテーション外来

慢性呼吸器疾患患者においては,包括的な呼吸リハビリテーションが重要である.実際には,薬物療法のみでなく,運動療法,栄養療法,日常生活管理,患者教育など行わなければならないことは多岐にわたる.そこで当院では,週に一度,呼吸リハビリテーション外来枠を設け,在宅酸素療法患者を中心に多職種による包括的な外来診療を行っている(図4).

これらの取り組みにより,医師は必要な診察や処置,指示のみで済み,また患者には個々の問題点に応じてそれぞれの専門家が十分に関わることが出来る.外来診療におけるチーム医療には,当院の呼吸療法認定士や認定看護師といった呼吸器領域における有資格者が中心に関わっており,質を担保しつつ,医師も含めた業務分担と連携が可能となっている.

他診療科との連携

睡眠時無呼吸症候群をはじめとする睡眠時呼吸障害は,多くの疾患と関連があるため他科との連携を図っている.これまでに,睡眠時呼吸障害と循環器疾患5),泌尿器疾患6)の関連や治療効果について報告してきた.また,慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease: COPD)と循環器疾患の併存リスクの低減を目指して,禁煙サポートの強化や循環器科を受診する虚血性心疾患患者への呼吸機能検査を行うなど,潜在的なCOPDの発見やその影響に関する検討なども多職種で行っている7).

地域への取り組み

呼吸器診療,特に慢性呼吸不全に対しては,院内でのチーム医療だけでは解決できない,あるいは地域の病院や開業医,介護施設,訪問診療と連携した継続的な患者支援が必要であることなどの問題点を明らかとしてきた8).

NPPVを含め,在宅人工呼吸管理を要する患者においては,自宅や介護施設での管理が難しいという理由で退院に苦慮する場合が少なくない.そこで,地域の介護施設や在宅診療に関わる院外の医療スタッフを対象とした取り組みを行っている.退院時の訪問指導や,人工呼吸器を含めた呼吸ケアに関するセミナーの開催を通して地域連携を図り,自宅や施設への受け入れ体制の充実へとつながっている(図5).また,各種研究会や人工呼吸管理のワークショップなど地域医療従事者への啓発活動や連携体制の構築を推進すると同時に,在宅酸素療法患者さんの遠足などの患者会,市民公開講座といった活動もRCSTが企画し開催している(図6).

資格取得支援と学術活動

専門的なチーム活動を行うためには,呼吸ケア,呼吸療法に関する知識と技術を有したスタッフが必要である.RCSTの設立当初は呼吸療法認定士取得者が2名のみであったが,チーム活動や院内での資格取得支援を通して,現在は呼吸療法認定士24名,本会の認定資格である呼吸ケア指導士は9名,慢性呼吸器疾患看護認定看護師は1名が取得している.

我々がチームで取り組んでいる臨床活動を示すこと,また客観的に評価してもらうことが重要と考え学術活動も推進してきた.これまで本学会学術集会にて当院より118題の演題発表を行い,本学会誌には,原著,総説,研究報告をあわせて13論文1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)が掲載されている.今後も,より質の高いチーム医療が行えるよう日々の取り組みに加え,有資格者の増加を図り,学術的な活動も継続していきたい.

受賞にあたっての感想とこれからの抱負

この度は,学会賞という名誉ある賞をいただきまして,KKR高松病院RCSTメンバー一同,大変光栄に存じます(写真1).受賞にあたり,早くよりチーム医療を病院運営の柱の一つとされ,RCSTの活動をご支援くださいましたKKR高松病院前院長の厚井文一先生,チームアドバイザーとして日頃よりご指導,ご助言いただいている森由弘先生をはじめとする呼吸器内科,呼吸器外科の先生方,そしてこれまでRCSTのチーム活動に携わっていただいた全てのチームメンバーに深謝申し上げます.

我々はこれまで18年間にわたり,急性期から慢性期および幅広い呼吸器関連疾患を対象に,院内から地域も含めた呼吸ケアにおけるチーム医療を展開してきました.今後も,チーム医療によって地域の患者様およびそのご家族への最良の医療とサポートを提供するために尽力するとともに,本学会の発展に寄与できるよう活動を継続していく所存です.引き続き,ご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます.

著者のCOI(conflicts of interest)開示

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.

文献

- 1) 宮崎慎二郎,片岡弘明,石川 淳,他:急性期NPPV管理と医療スタッフ教育 NPPV導入インストラクター制度の取り組みと成績.日呼ケアリハ学誌 23: 313-317, 2013.

- 2) 塩見 基,山本晃市,宮崎慎二郎,他:呼吸ケアサポートチーム(RST)が人工呼吸安全管理にどう貢献しているか.日呼ケアリハ学誌 26: 306-312, 2016.

- 3) 片岡弘明,北山奈緒美,石川 淳,他:睡眠時無呼吸症候群患者への運動指導の現状と今後の課題.日呼ケアリハ学誌 22: 89-93, 2012.

- 4) Kataoka H, Miyatake N, Ichikawa H, et al.: Relationship of locomotive syndrome with health-related quality of life among patients with obstructive sleep apnea syndrome.J Phys Ther Sci 29: 1129-1133, 2017.

- 5) 松元一郎:睡眠呼吸障害を合併する慢性心不全患者の予後.Therapeutic Research 31: 91-97, 2010.

- 6) Miyauchi Y, Okazoe H, Okujyo M, et al.: Effect of the continuous positive airway pressure on the nocturnal urine volume or night-time frequency in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Urology 85: 333-336, 2015.

- 7) 宮崎慎二郎,宮川哲夫,片岡弘明,他:虚血性心疾患における潜在的COPD—60歳以上の併存群と非併存群の比較—.日呼ケアリハ学誌 25: 258-261, 2015.

- 8) 森 由弘,菊池 宏,市川裕久,他:COPD診療における病診連携の現状と課題.日呼ケアリハ学誌 25: 140-143, 2015.

- 9) 森 由弘,粟井一哉,荒川裕佳子,他:アスベスト健康管理手帳の取得経緯と健康被害に関する意識調査.日呼ケアリハ学誌 17: 63-66, 2010.

- 10) 森 由弘,井上亜希子,粟井一哉,他:間質性肺炎の呼吸ケア 間質性肺炎の終末期医療の現状と課題.日呼ケアリハ学誌 20: 24-30, 2010.

- 11) 片岡弘明,田中 聡,米井嘉一:閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者の身体組成の特徴 四肢の筋量に着目して.日呼ケアリハ学誌 20: 259-263, 2010.

- 12) 永井仁志,橘川友理,荒川裕佳子,他:人間ドックにおける「肺年齢」測定を用いたCOPDスクリーニング.日呼ケアリハ学誌 22: 130-134, 2012.

- 13) 市川裕久,永井仁志,森 規子,他:咳嗽診療における呼気中NOとモストグラフの有用性の検討.日呼ケアリハ学誌 25: 253-257, 2015.

- 14) 宮崎慎二郎,宮川哲夫,高橋仁美,他:COPD患者における入院を要する急性増悪リスク因子の検討.日呼ケアリハ学誌 26: 246-251, 2016.

- 15) 市川裕久,山本晃市,石川 淳,他:特発性肺線維症急性増悪に対しハイフローセラピーを使用した症例についての臨床的検討.日呼ケアリハ学誌 28: 401-405, 2020.

- 16) 宮崎慎二郎,北山奈緒美,林野収成,他:男性COPD患者における握力と各指標および増悪入院との関連.日呼ケアリハ学誌 29: 125-130, 2020.