2021 Volume 30 Issue 1 Pages 24-29

2021 Volume 30 Issue 1 Pages 24-29

肺音は呼吸に伴って胸部で聴こえる音の総称で,正常で聴かれる呼吸音と,それ以外の副雑音に分けられる.副雑音の中で肺から発生する副雑音をラ音と呼ぶ.肺音は心音よりもずっと高音なので,聴診器をしっかり押し付けて聴く.また,呼吸音やウィーズは,一定以上の気流速度にならなければ発生せず,クラックルは一定以上の肺容量にならなければ発生しない.このため,少し大きく息をさせて聴く.

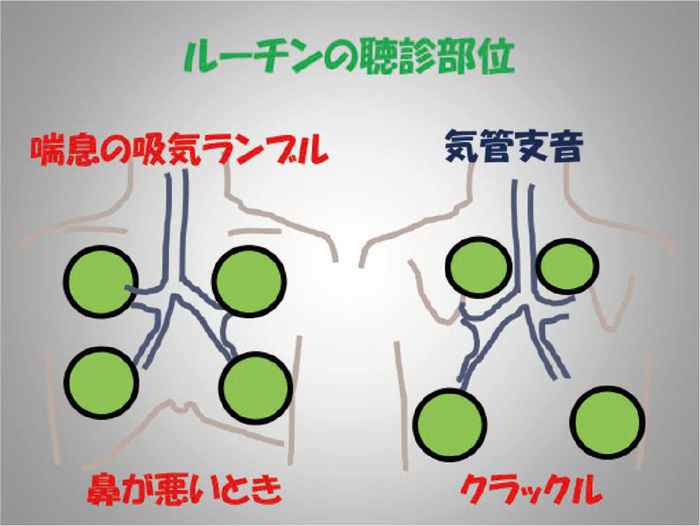

ルーチンの聴診部位を決めて,どこにどのような所見が出やすいかを考えて聴診する.モノフォニック・ウィーズは治療への反応がよく,ポリフォニック・ウィーズは全身的なステロイド投与が必要である.また,前胸部の下部で鼻炎のときに副雑音がよく聴かれる.肺底部ではクラックルがよく聴かれる.両側であれば間質性肺炎,右であれば誤嚥性肺炎,左は人工呼吸中の肺炎の可能性が高い.肺音の発生メカニズムや音の伝播を知り,用語を理解することが求められる.

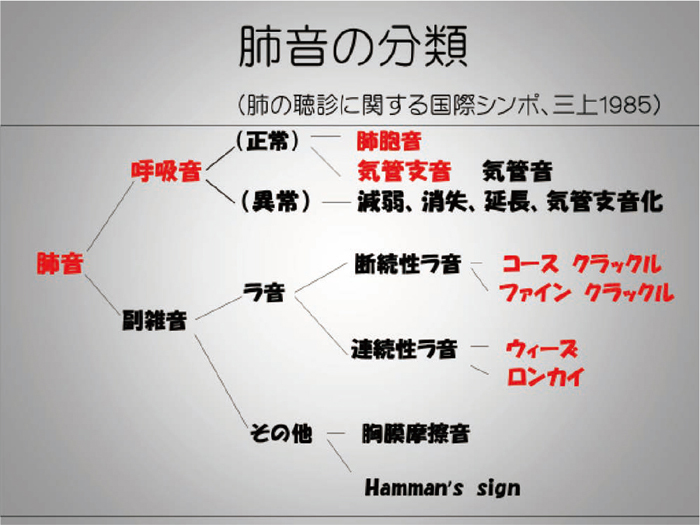

肺聴診は,肺の状態が瞬時にわかる診療技術である.しかし患者に聴診器を当てるだけでは所見が得られない.聴診器の当て方,息のコントロールがなぜ必要なのか,肺聴診の技術を解説する.肺音には呼吸音と副雑音がある.呼吸音には肺胞(呼吸)音と気管支(呼吸)音がある(図1).肺から発生する副雑音がラ音で,断続性(クラックル)と連続性(ウイーズ,ロンカイ)に分けられる.クラックル,ウィーズなどのカタカナ表記が書きやすく,情報共有にも使いよい1,2,3,4).

肺音の分類(文献1より一部改変して引用)

肺音は呼吸音と副雑音に分けられる.副雑音は肺から発生するラ音と,それ以外(胸膜,心膜から発生する)に分けられる.ラ音はクラックル,ウィーズは,ロンカイなどのカタカナ表記がよい.

肺音は呼吸に伴って胸部で聴こえる音の総称で,正常で聴かれる呼吸音と,それ以外の副雑音に分けられる.副雑音の中で肺から発生する副雑音をラ音と呼ぶ.呼吸音は主に気管,気管支で発生する.副雑音は肺胞領域や胸膜からも発生する.いずれも肺組織や胸壁を伝わって聴こえてくる.

呼吸音は,気道内を通る気流が乱流になると気道壁が不規則に振動して発生する白色雑音である.乱流はレイノルズ数(管の長さ×気流の速度÷動粘度で求められる)が2,000を超えると発生する.安静換気(500 ml/秒,毎分15回)では,レイノルズ数が2,000を超えるのは気管だけ5)で,少し大きな息をしないと主気管支や葉気管支,区域気管支でも乱流が発生せず,呼吸音も聴こえない.このため,安静時でも少し大きな呼吸をさせて聴診する.

肺はスポンジのような組織で,高音を通しにくい.正常呼吸音は数百Hz以下の比較的に低い音である.しかし,ほとんど 100 Hz以下の心音と比べれば周波数が高い.このため,心音よりも聴診器を強く胸壁に当てて膜面(ベルでは皮膚)が張った状態にして聴診する.

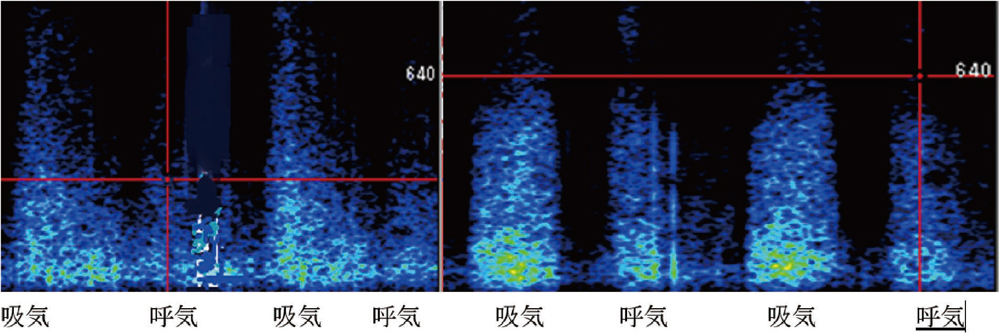

肺のほとんどの部位での正常呼吸音は肺胞音である.吸気ははっきり聴こえ呼気は小さく聴こえにくい.気管支音は,気管に近い部分で呼気もはっきり聴こえる正常呼吸音である(図2).末梢の肺野で呼気音がはっきり聴かれれば気管支音化で,喘息,気道異物などによる気道狭窄(音源の音が大きくなる)と,肺線維症などで肺が固くなっているとき(肺内で音がよく伝わる)に聴かれる.呼吸音の聴診では気管支音化に注意する3,4).吸気と比べて,呼気の聴こえ方に気をつけることが肺聴診の基本である.

肺胞音(左)と気管支音(右)のサウンドスペクトログラム

縦軸は周波数で肺胞音の赤い横線は 300 Hz,気管支音の横線は 600 Hzである.横軸は約5~8秒の経過で,音の強さは色と明るさで示される.肺胞音,気管支音とも2呼吸サイクルを示す.明るく高い青緑の山が吸気で,あとに続く低くやや暗い山が呼気である.肺胞音では呼気の山の高さ(ピッチ)は吸気の半分ほどであるのに対し,気管支音では,呼気の山の高さが吸気に近い.

呼気がはっきり聴こえれば気管支音化で,喘息では自覚症状がなくとも軽度の気道狭窄,気道炎症があり,気道過敏性も亢進している6,7,8,9).ウィーズや喘息発作も出やすい.小児でも呼気音のピッチが高いと,発作が起こりやすい10,11).

喘息以外に,腫瘍や気管支結核,異物などによる気管支の狭窄でも気管支音化する.固定性の狭窄による気管支音化では,喘息と違い,いつ聴いても同じような気管支音が聴こえる.気道狭窄がさらに高度になるとウィーズとなる12).

間質性肺炎では肺が固くなって,肺組織を高音も通りやすくなり気管支音化する.閉じていた気腔が急激に拡張して発生するクラックルとは発生機序が異なるので,クラックルなしで気管支音化することがある.細菌性肺炎でも気管音化するが,クラックル音に隠れて気付きにくい.

COPD(chronic obstructive pulmonary disease=慢性閉塞性肺疾患)では全体に呼吸音が減弱する.これは肺の過膨張によって高音の減弱効果が強まり換気量,気流速度も減るためである.しかし,COPDでも喘息のように気道の狭窄によって呼吸音が大きくなり13),悪化時には気管支音化やウィーズを聴くこともある.

片側全体の呼吸音の減弱は気胸や大量の胸水貯留を疑う.いずれかは打診で簡単に区別できる.しかし,気胸でも50%の肺虚脱では呼吸音の減弱が20%程度である14).無意識な呼吸の大きさの変動だけでもおこる変化である.気胸は,聴診では意外に判りにくい15).息を吸うときの痛みや息切れのような気胸を疑う症状があれば,呼吸音の減弱がはっきりしなくても胸部X線で確認する.最近では高齢者のCOPDなどに伴う二次性気胸も多い.

肺から発生する副雑音をラ音と呼ぶ.ラ音には断続性ラ音(クラックル)と連続性ラ音(ウィーズ,ロンカイ,ランブル)がある.クラックルは,肺炎や肺水腫で聴かれるコース・クラックルと,間質性肺炎でよく聴かれるファイン・クラックルに分けられる.コース・クラックルは粗い感じで,吸気の始まりから聴かれる.ファイン・クラックルは細かく揃った音で吸気の後半に聴かれる.ラ音は病状によって音質も聴かれるタイミングも変化する.ラ音以外の副雑音の代表は胸膜摩擦音で,クラックルと似た断続音である.

ウィーズは気道の狭窄によって渦流が発生し,規則正しい振動の楽音となる.楽音は澄んだ音であるが,複数の音源があれば不協和音の濁った音になる4).200 Hzから 300 Hz以上の周波数の楽音をウィーズという.ロンカイ(rhonchi:複数形.単数形はrhonchus)は,200 Hz以下の低調の連続性ラ音と定義されている.喘息のウィーズは周波数が変動する.実際には高いヒューに近い音と感じればウィーズ,低くクーに近ければロンカイとし,迷うときはウィーズにする.ロンカイもウィーズも気道狭窄を示唆する.ロンカイは,ウィーズよりも軽い気道狭窄を示す.気道分泌物の貯留をしめすゴロゴロという感じのごく低調(100 Hz以下)な連続性ラ音もロンカイと呼んでいたが,気道狭窄を示すロンカイと同じ呼称では区別ができなくなる.ゴロゴロ音をランブル(英語表記はrumbling rhonchi)として区別する16).いずれも気管,気管支から発生するので胸部X線では所見がない.

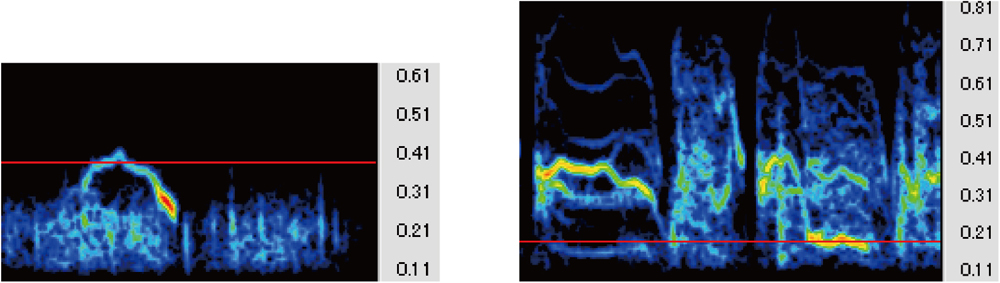

ウィーズは単音性(モノフォニック・ウィーズ)と多音性(ポリフォニック・ウィーズ)に分ける(図3).モノフォニック・ウィーズは澄んだ音で,喘息では気管支拡張薬の吸入ですぐに治まる.これで改善しなければ器質的な狭窄の可能性がある.ポリフォニック・ウィーズはギューのように濁った音で,重症喘息発作や,COPDの感染増悪でポリフォニック・ウィーズが聴かれる.またウィーズの持続時間も長いほど重症で起坐呼吸もあることが多い.全身的なステロイド投与が必要と考えられる所見である.喘息のウィーズは周波数が変動するという特徴がある.

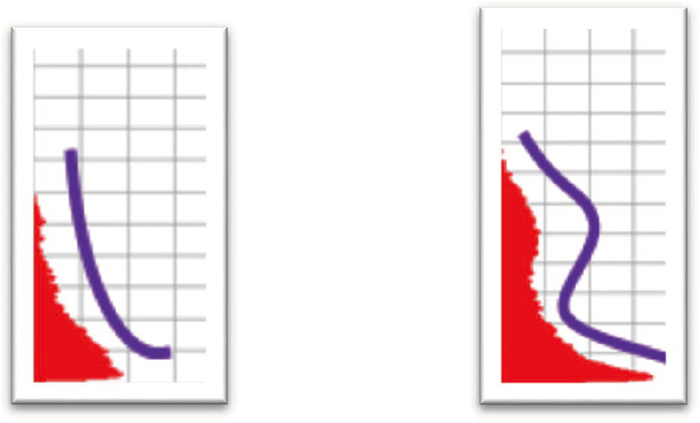

モノフォニック・ウィーズ(左)とポリフォニック・ウィーズ(右)のサウンドスペクトログラム

横軸は時間で約7秒の経過である.右端の数字は周波数でkHz,音の強さは色と明るさで示される.モノフォニック・ウィーズは,約 400 Hzから 200 Hzまで変動しているへの字型の線で示されている.ウィーズは呼気で,そのあとにウィーズのない吸気がみられる.右はポリフォニック・ウィーズで,200 Hz前後から 700 Hz前後にかけて数本の明るい音の線が見られる.持続の長い部分が呼気,短い部分が吸気で2呼吸サイクルの記録である.喘息のウィーズは周波数が変動するという特徴がある.

気管狭窄でウィーズが聴こえるのは,断面積が1/5になってからである17).気管狭窄でも,末梢の固定性狭窄でもモノフォニック・ウィーズが聴こえる.これも喘息と同様に胸部X線でも所見がない.同じようなウィーズが1週間以上も聴かれれば必ず気管,主気管支の狭窄も考えてCTで精査する.

ランブルはゴロゴロ音で気道分泌物を示す.100 Hz以下の非常に低い音なので,注意しないと聴き落とす.気道分泌物の量が多ければ胸壁に手掌を当てて触れる方が分かりやすい.挿管,人工呼吸中に聴かれれば,去痰が必要となる重要な所見である.喘息では,両側鎖骨の下で吸気の後半に聴かれることが多い(図4).患者自身に聴診器で聴かせると,60歳くらいまでは「よく聴こえる」と答える.喘息ではっきりランブルが聴こえるときには,FeNO(fractional exhaled nitric oxide: 呼気中一酸化窒素濃度)が上昇しており,好酸球性の気道炎症が強いと考えられる.肺機能はランブルの有無で差がなく,ピークフローでは捉えられない気道炎症がある18).

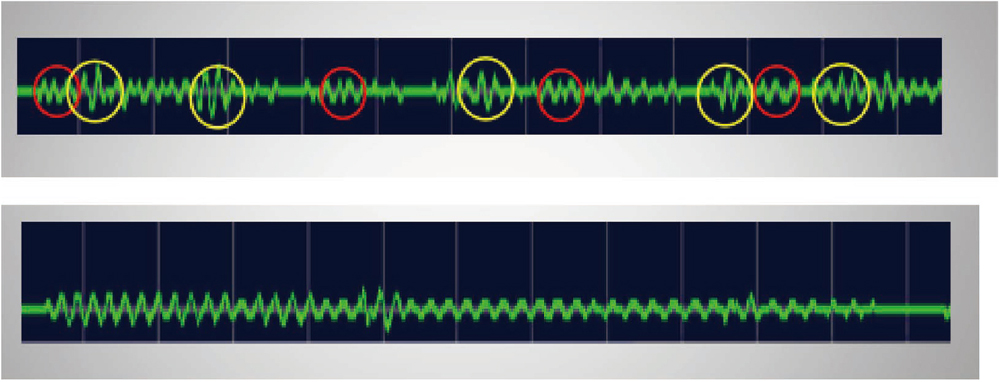

ランブル(上図)と低調ウィーズ(ロンカイ,下図)のtime expanded wave form(時間軸拡大波形解析).ランブルは不規則なサイン波がみられるが,ゴロゴロと表現されるように,同じ波形(黄,赤の〇)の繰り返しもみられる.低調ウィーズでは,規則的なサイン波が続き,楽音であることが分かる.

クラックルは,肺炎や肺水腫で聴かれ,バリバリと表現される粗いコース・クラックルと,間質性肺炎で聴かれ,パチパチと表現される細かく揃ったファイン・クラックルに分けられる.クラックルは閉じていた気道,気腔の急激な解放で発生する1,4,21).クラックルが発生する肺炎,間質性肺炎の部分は肺のコンプライアンスが低いので,大きく吸気しないと発生しない.

コース・クラックルは吸気の始まりから,ファイン・クラックルは吸気の後半によく聴かれる.サウンド・スペクトログラムでは,ファイン・クラックルは 1 kHzの辺りにピークを持ち,600 Hz辺りに腰を持つ逆S形のパワー分布を示す.コース・クラックルでは,1 kHzのピークはなく,高音に向けて徐々にパワーが減衰していき,逆J型のパワー分布を示す.バリバリのようなややピッチの低い音である(図5)6,22).

コース・クラックル(左)とファイン・クラックル(右)のパワー分布図

縦軸はHz(周波数)で1段が 200 Hz,横軸は相対的パワーである.赤で示す部分が,クラックルの持つ平均サウンドパワーの周波数分布である.コース・クラックルでは 500 Hz以下が強いパワーを持ち,最高で 1,200 Hzまで分布する.ファイン・クラックルは 1,000 Hzにピークを持ち,最高は 1,600 Hzまで分布する.この 1,000 Hzの音の強さのピークがコース・クラックルとの音の違いをよく表している.

クラックルの音質も聴かれるタイミングも病状によって変化していく.クラックルは意外に小さな音で聴き逃すことが多く,皮膚と聴診器との擦れノイズや腸雑音と区別しにくいこともある.皮膚との摩擦音は聴診器をベル面に切り替えてしっかり押さえれば消失し,10秒ほど呼吸停止しても聴こえれば腸雑音である.胸膜摩擦音もクラックルと紛らわしい23)が,少量の胸水貯留時などに下肺野で聴かれるので,病態も見ながら判断する.

クラックルは肺胞病変を示すので,聴こえる部位に胸部X線陰影がある.コース・クラックルでは浸潤影,ファイン・クラックルではすりガラス陰影が多い.経時変化はクラックルの方がX線画像よりも早く,自覚症状と同じように変化していく19).

肺音は高音なので,聴診器をしっかりと持ち(図6)心音の聴診よりも押し付けて聴く.呼吸音は少し大きな息をさせないと聴こえない.少し大きく,早く,と声をかけながら聴診すると聴きやすい.副雑音のうちウィーズは一定の気流速度がなければ発生しない.また,末梢気道の狭窄によるウィーズは気流が通過するのが健常部分よりも時間的に遅くなるので,大きく吸気し,しっかり呼出しないと聴こえない.クラックルが発生する肺炎,間質性肺炎の部分は肺のコンプライアンスが低いので,大きな呼吸をさせないと病変部は換気されず,クラックル音が発生しない.患者はウィーズやクラックルがでにくいような呼吸の方が楽なので重症でなければ無意識に副雑音のでにくい呼吸をする.少し大きく早い呼吸を指示すると聴き逃しにくい.

聴診器の持ち方.呼吸に伴う胸壁の動きに追随できるように,チェストピース(ヘッド)をしっかり持ち,高調な呼吸音がよく聴こえるように胸壁に少し強く押し当てる.

聴診する部位に関してもルーチンを決めておく.前後4カ所ずつ聴けば聴き逃しが少なく,カルテの記載も可能である.この聴診部位には,それぞれよく聴かれる音がある(図7).前胸部の上の方(鎖骨の下)では喘息の患者では前述のように所見が多い.しっかりと大きく吸気すると後半からランブルが聴こえ始める.これはとくに喘息症状はないがコントロール不十分(風邪などで悪化しやすい)が疑われる.この所見は吸入指導にも有用で,深く吸いこまないと音が聴こえないことから,患者自身で音を聴かせて,「これくらい深く吸わないと,痰が溜まっているところに薬が届かない.」と教える.このような深い吸入ができるとコントロールが改善し,吸入ステロイド薬の量が半分になることもある.

ルーチンで勧められる聴診部位

前胸部(左図)では鎖骨の下で吸気後半に小さなランブル音が聴かれる.喘息コントロールの重要な指標になる.前胸部の下部では鼻炎などでクラックル,ランブル,ロンカイなどが聴かれやすい.音が大きくなれば鼻炎の悪化が疑われる.背部(右図)では,上の肩甲骨の間の部分では気管支音が聴かれることが多い.これは病的ではない.背部ではクラックルが聴かれることが多く,左右差などで示唆される疾患が分かる.

前胸部の下部は右が中葉,左が舌区になる.鼻炎があるとロンカイ,ランブル,クラックルなど多彩な音が聴かれる.アレルギー性鼻炎があっても,通常はわずかな音で,鼻炎が悪化すると増える.背部と前胸部で聞き比べて,前胸部で明らかに副雑音が多ければ鼻炎の悪化が疑われる.副鼻腔気管支炎では中葉,舌区の気管支拡張症がみられるが,聴診所見からも鼻炎と中葉,舌区との密接な関係が示唆される.

背部の下部(肺底部)ではクラックルがよく聴かれる.両側に聴かれれば,間質性肺炎が疑われる.片側だけ聴かれる,あるいは左右差がはっきりしている場合は肺炎が考えられる.右側では高齢者の誤嚥性肺炎が多く,左側に強ければ心拡大や,人工呼吸管理中の肺炎が多い.逆にいえば人工呼吸中の患者では,とくに左の肺底部のクラックルに気をつけて聴診する必要がある.この場合は指の間で聴診器のチェストピースを挟んで(図8),布団を手背で押し下げるようにして差し込む.クラックルやランブルの有無は数呼吸聴いて確認する.

臥位のままの患者の聴診では,シングルヘッドのチェストピースを示指と中指で挟み込むように持って手背でマットを押し下げるようにして背中に滑り込ませる.少し強く当てることも重要である.

聴診を呼吸ケアやリハビリテーションで用いるのには若干のコツがある.聴診器をしっかりと当て,少し大きく息をさせて聴く.ルーチンの聴診部位を決めて,どこにどのような所見が出やすいかを考えて聴診する.カルテへの記録には用語を理解することも重要である.これらは,肺音の発生メカニズムや音の伝播を知るとよく理解できる.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.