2022 Volume 31 Issue 1 Pages 145-150

2022 Volume 31 Issue 1 Pages 145-150

慢性閉塞性肺疾患で呼吸リハビリテーションを処方され,吸入療法がすでに行われていた,または導入された患者に対して,吸入療法が適切に実施されているかを調査した.対象患者18例中7例の約4割に吸入エラーを確認した.そのうちの5例は指導・練習を繰り返し,また,多職種と連携した結果,吸入手技を習得するに至った.理学療法士は呼吸リハビリテーションにおいて,他の職種より患者とかかわる時間が長く,訓練・指導も繰り返し行い,経時的に患者を観察する.そのため個々の患者における障害の把握や病態の変化をいち早く発見でき,その患者の問題点が運動機能・認知機能的に解決可能か否かの判断ができる特性を持っている.理学療法士から呼吸リハビリテーションと吸入指導を受ける慢性閉塞性肺疾患患者は,吸入技術の習熟度が増すことによって吸入エラーが少なくなり,身体活動性も向上していくことが期待される.

吸入療法は慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease ; 以下COPD)における治療の中心であるが,吸入手技の習得は必ずしも容易ではなく,アドヒアランス向上の障壁となることもある.吸入手技の習得には,医師のみならず,薬剤師・看護師などの多職種による連携が重要となっている1).

吸入エラーによってCOPD増悪の頻度を高めていることが報告されているが2),評価者は開業医や呼吸器専門医の医師であり,理学療法士は関わっておらず,吸入手技の評価・介入を理学療法士が行っている報告も少ない.

これらを踏まえ,理学療法士は他の職種と比べ患者にかかわる時間が長く,繰り返し指導・介入ができるという特性を活かし,呼吸リハビリテーションに吸入指導を取り入れ評価・治療を行うと,吸入療法の目的を理解できていない患者や操作方法が間違っている患者にしばしば遭遇する.そこで,COPD患者で呼吸リハビリテーションを処方され,吸入療法がすでに行われていた,または導入された患者に対し,吸入エラーの実態を調査し,呼吸リハビリテーションの一貫として吸入指導を取り入れることによる理学療法士の役割を考察した.

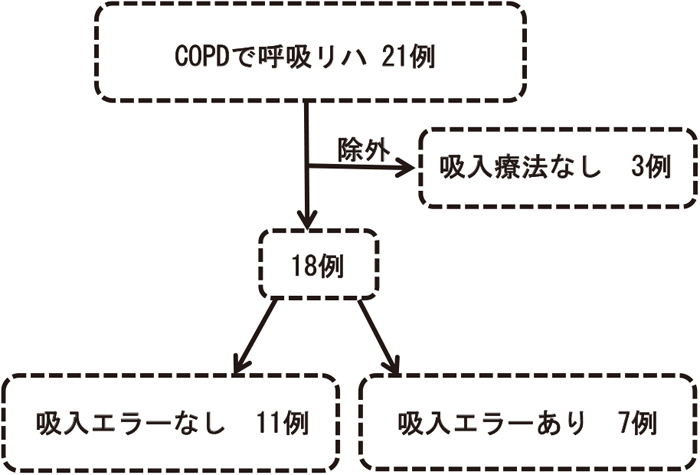

秋田厚生医療センター呼吸器内科で,2017年1月1日から2017年12月31日までにCOPDと診断(気管支拡張薬投与後の1秒率が70%未満かつCOPD以外の疾患が除外されたもの)され,同リハビリテーション科で呼吸リハビリテーションが実施された23名のうち,同意を得られた21名中,吸入療法が導入されなかった3名を除いた18名(男性15名,女性3名,平均年齢76歳)を対象とした(図1).

対象症例

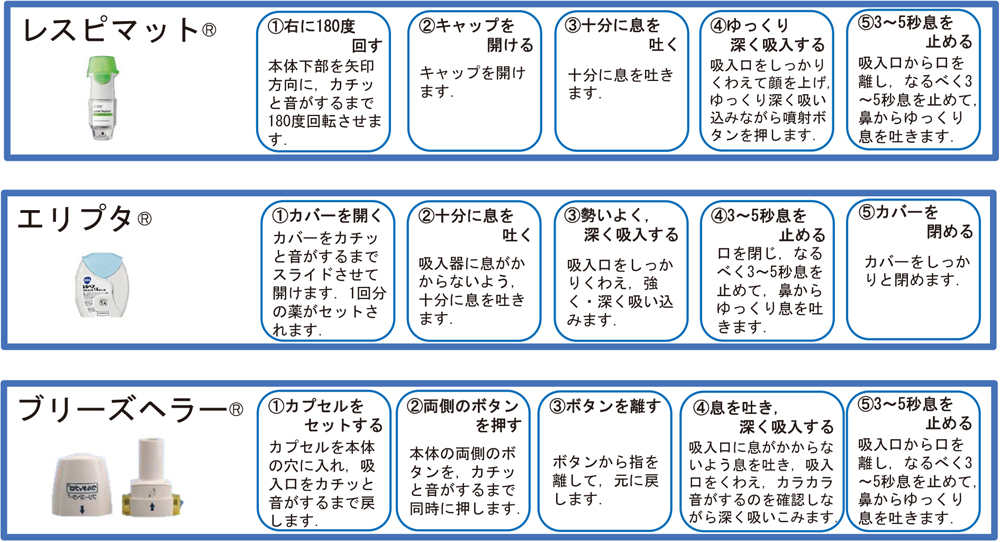

各製薬会社の示す吸入薬の説明資料に基づき吸入操作手順表(表1)を作成し,①薬の準備②息吐き③吸入動作④息止め⑤息吐き⑥後片付け⑦うがい⑧その他の8項目を調査した.

|

医師や薬剤師から吸入指導の経験を確認後,吸入操作手順表(表1)を見ながら,デモ機やトレーナーを使用し吸入を再現した.吸入エラーチェック表(表2)を用いて,8つの調査項目から問題があったものを「吸入エラーあり」と定義した.

| エリプタ® | レスピマット® | ブリーズヘラー® | |

|---|---|---|---|

| ①薬の準備 | カチッと鳴るまで吸入口を開ける | 回転後キャップを外す | カプセルの充填・左右のボタン押し |

| ②息吐き | 吸入口に息を吹きかけないように | ||

| ③吸入動作 | 思いきり吸う | タイミング良くゆっくり吸う | カラカラと音を聞きながら深く吸う |

| ④息止め | 3~5秒息止めをする | ||

| ⑤息吐き | ゆっくりと静かに吐く(できれば鼻から吐く) | ||

| ⑥後片付け | ふき取り・カバーをしっかり閉じる | ||

| ⑦うがい | 10秒程度クチュクチュうがい | ||

| ⑧その他 | 残量確認・容器の保管・吸入時間・吸入回数など | ||

呼吸練習を兼ねトレーナーで繰り返し練習を継続した.

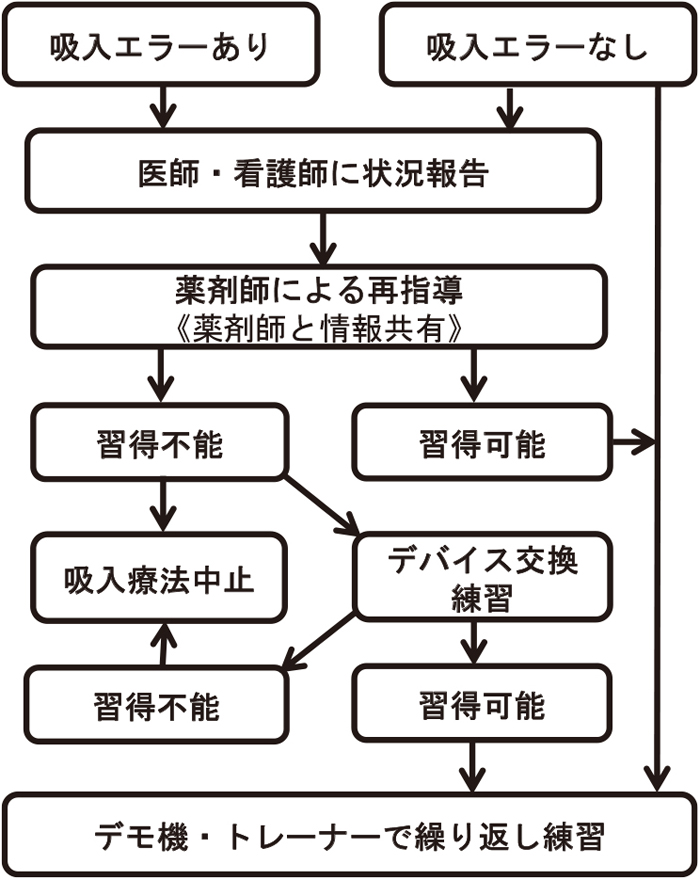

2. 吸入エラーがあった場合・主治医・看護師に報告し,薬剤師による再指導を依頼し,薬剤師と情報を共有した.

・胸郭介助・吸入練習など行っても習得困難,または患者の不利益につながる場合は習得不能と判断し,主治医によりデバイスが変更されるか,吸入療法中止となった.

・デバイス変更後に吸入エラーがない場合,吸入エラーがなかった場合と同様に繰り返しの練習と説明を行った(図2).

呼吸リハビリテーションでの吸入指導の流れ

併せて,吸入エラーの有無に関わらず,吸入療法の必要性や副作用および吸入手技のピットフォールについて説明した.

【中止基準】吸入動作により,呼吸困難の増悪・血中酸素飽和度の低下・繰り返しの指導でも改善傾向にないものは主治医に報告し,主治医の判断で吸入療法は中止とした.

【倫理的配慮】口頭で本研究にデータを使用する可能性があることを伝え,研究協力を拒否されても診療上の不利益は生じないことを併せて説明し,参加の同意を確認した.

本研究は秋田厚生医療センター倫理委員会第168号として承認された.

患者背景は表3に示した.認知機能および日常生活動作(Activities of Daily Living; 以下ADL)の評価は,それぞれ認知症高齢者の日常生活自立度,Barthel index(表4)を用いて,呼吸リハビリテーション開始時に行った.

| 症例 番号 | 年齢 | 性別 | 入外 | デバイス | 身長 (m) | 体重 (kg) | BMI (㎏/m2) | 認知 (※1) | 喫煙歴 | 喫煙 指数 | COPD 増悪歴 | mMRC | FVC (L) | FEV1 (L) | FEV1% pred | COPD 重症度 | ADL (※2) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 吸入エラーあり | |||||||||||||||||

| 1 | 77 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.63 | 79 | 29.7 | なし | あり | 1,200 | あり | 2 | 3.44 | 1.91 | 58.26 | III | 100 |

| 2 | 87 | 男 | 入院 | レスピマット® | 測定困難 | 49 | ― | IIa | あり | 1,440 | なし | 2 | 2.01 | 0.86 | 42.85 | III | 40 |

| 3 | 79 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.67 | 51.8 | 18.6 | なし | あり | 1,100 | あり | 4 | 2.62 | 1.03 | 39.25 | III | 35 |

| 4 | 80 | 女 | 外来 | エリプタ® | 1.44 | 51.3 | 24.7 | なし | あり | 650 | なし | 3 | 2.16 | 1.51 | 74.43 | II | 100 |

| 5 | 73 | 男 | 入院 | エリプタ® | 1.59 | 51.6 | 20.4 | なし | あり | 1,000 | なし | 2 | 4.17 | 1.8 | 70 | II | 100 |

| 6 | 78 | 女 | 入院 | エリプタ® | 1.5 | 47 | 20.9 | IIb | あり | 500 | あり | 4 | 1.35 | 0.54 | 36.1 | III | 50 |

| 7 | 90 | 男 | 入院 | ブリーヘラー® | 1.62 | 52 | 19.8 | I | あり | 1,000 | あり | 4 | 1.68 | 0.57 | 34.12 | III | 90 |

| 吸入エラーなし | |||||||||||||||||

| 8 | 70 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.65 | 57 | 20.9 | なし | あり | 1,925 | なし | 4 | 3.14 | 1.06 | 33.83 | III | 100 |

| 9 | 63 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.67 | 60.8 | 21.8 | なし | あり | 1,720 | なし | 2 | 3.59 | 2.93 | 81.79 | I | 100 |

| 10 | 78 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.71 | 60 | 20.5 | なし | あり | 1,600 | あり | 4 | 2.37 | 0.59 | 25.15 | IV | 50 |

| 11 | 80 | 男 | 入院 | レスピマット® | 測定困難 | 43.5 | ― | IIa | あり | 2,000 | あり | 歩行不能 | 2.62 | 1.62 | 62.04 | II | 5 |

| 12 | 82 | 男 | 入院 | レスピマット® | 1.67 | 58.2 | 20.9 | なし | あり | 2,480 | あり | 4 | 2.77 | 0.92 | 33.27 | III | 90 |

| 13 | 70 | 男 | 外来 | エリプタ® | 1.64 | 43 | 16.0 | なし | あり | 450 | あり | 4 | 4.01 | 1.39 | 50.1 | III | 90 |

| 14 | 76 | 男 | 外来 | エリプタ® | 1.56 | 59.6 | 24.5 | なし | あり | 480 | なし | 2 | 2.9 | 1.9 | 65.01 | II | 100 |

| 15 | 73 | 男 | 入院 | エリプタ® | 1.63 | 50 | 18.8 | なし | あり | 1,020 | あり | 1 | 4.29 | 1.99 | 75.8 | II | 100 |

| 16 | 76 | 男 | 入院 | エリプタ® | 1.68 | 50 | 17.7 | IIb | あり | 275 | あり | 1 | 2.95 | 2.08 | 70.42 | II | 80 |

| 17 | 69 | 男 | 入院 | ブリーヘラー® | 1.68 | 63 | 22.3 | なし | あり | 880 | あり | 2 | 4.39 | 3.35 | 76.3 | II | 100 |

| 18 | 75 | 女 | 入院 | ブリーヘラー® | 1.55 | 52.8 | 22.0 | なし | あり | 140 | あり | 4 | 1.94 | 0.58 | 29.85 | IV | 90 |

※1 認知症高齢者の日常生活自立度

※2 Barthel Index

| 認知症高齢者の日常生活自立度 | |||

|---|---|---|---|

| ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 | |

| I | 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している. | ||

| II | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られる. | ||

| IIa | 家庭外で上記IIの状態が見られる. | たびたび道に迷うとか,買い物や事務,金銭管理などそれまでできていた事にミスが目立つ等 | |

| IIb | 家庭内でも上記IIの状態が見られる. | 服薬管理ができない,電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番がができない等 | |

| III | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ,介護を必要とする. | ||

| IIIa | 日中を中心として上記IIIの状態が見られる. | 着替え,食事,排便・排尿が上手にできない・時間がかかる,やたらに物を口に入れる,物を拾い集める,徘徊,失禁,大声,奇声を上げる,火の不始末,不潔行為,性的異常行為等 | |

| IIIb | 夜間を中心として上記IIIの状態が見られる. | ランクIIIaに同じ | |

| IV | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする. | ランクIIIに同じ | |

| V | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする. | せん妄,妄想,興奮,自傷,他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | |

| Barthel Index | ||||

|---|---|---|---|---|

| 項目 | 点数 | |||

| 食事 | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

| 移乗 | 自立 15点 | 一部介助10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 |

| 整容 | 自立 5点 | 全介助 0点 | ||

| トイレ動作 | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

| 入浴 | 自立 5点 | 全介助 0点 | ||

| 歩行 | 自立 15点 | 一部介助10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 |

| 階段昇降 | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

| 着替え | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

| 排便コントロール | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

| 排尿コントロール | 自立 10点 | 要介助 5点 | 全介助 0点 | |

対象症例18例中,8例にレスピマット®,7例にエリプタ®,3例にブリーズヘラー®が使用されていた.

3. 吸入エラーの有無対象症例18例中7例に吸入エラーが確認された.その7例のデバイスの内訳は,レスピマット®とエリプタ®が各々3例,ブリーズヘラー®が1例であった.認知症高齢者の日常生活自立度でII以上の低下があった患者は,援助者がいればエラーがなく,援助者がいなければエラーが認められた.

4. デバイス別吸入エラーの詳細 〈レスピマット®〉症例1:77歳男性吸入エラー⑧残量管理・実施したかどうか覚えていない

開腹術に向けて呼吸機能改善目的に呼吸器内科外来で吸入療法の導入と外来呼吸リハビリテーションが処方された.外来リハビリテーション時には吸入エラーはなく本人で管理が可能であった.呼吸機能の改善と全身持久性向上が得られたため,手術目的に消化器外科へ入院となった.入院3日後にせん妄と喘鳴が出現していた.吸入状況を確認したところ,残量は0になっていて吸入したかも覚えていなかった.医師に報告し,薬剤師から吸入指導が行われた後,看護師管理下で吸入を継続した結果,入院6日目に喘鳴が消失し,入院7日目に手術が行われた.術後は問題となる合併症もなく退院された.

症例2:87歳男性吸入エラー①~⑧すべて操作手順を記憶できない

COPD増悪のため入院,呼吸リハビリテーションが処方された.吸入療法が導入され薬剤師から吸入指導が行われていた.その場では操作手順を理解されたが翌日には忘れてしまい,透明ケースの回転方向を間違え,噴霧ボタン押しと吸入の同調ができないこともあった.トレーナーと回転操作を補助する器具を使用し,薬剤師とともに繰り返し指導したが習得できなかった.一人暮らしで支援する方もおらず吸入療法は中止となった.

症例3:76歳男性吸入エラー②③④⑤深呼吸困難

COPD増悪のため入院,呼吸リハビリテーションが処方された.吸入療法が導入され薬剤師から吸入指導が行われていた.操作手順は理解されていたが,病態の悪化により呼吸困難のため,深い呼吸ができなくなっていた.リラクゼーションと呼吸練習を行ったが,苦痛が強く医師に報告し吸入療法は中止となった.

〈エリプタ®〉症例4:80歳女性吸入エラー③吸気の漏れ

呼吸器内科外来で吸入療法が導入されていたが,呼吸困難の改善に乏しく,週に1回,外来呼吸リハビリテーションが処方された.操作手順は理解されていたが,吸入口をしっかりくわえられず,強く吸い込むことができていなかった.呼吸リハビリテーション受診の際に毎回トレーナーで練習を行い,自宅でも練習するように指導したところ,受診4回目で適切な吸入ができるようになった.

症例5:72歳男性吸入エラー⑧理解不足

他院で吸入療法が導入されていた.開復術のため消化器外科へ入院され,術前呼吸リハビリテーションが処方された.操作手順は理解できていたが,労作前にアシストユースとしてICS/LABAを使用していたことが発覚した.薬剤師に吸入指導を依頼し,ICS/LABA定期吸入の重要性を説明し,理解いただいた.術後は合併症なく退院できた.

症例6:78歳女性吸入エラー②~⑤⑦すべて操作不十分

COPD増悪のため入院,呼吸リハビリテーションが処方された.吸入療法は増悪前から導入されていて本人管理で行っていたが,操作手順を忘れており,さらに吸入力低下のため深く吸い込むことができていなかった.薬剤師による吸入指導の後,呼吸リハビリテーションの際にトレーナーで練習し,看護師の管理下で吸入を行った.呼吸状態が安定し,家族へも吸入指導を行い退院となった.

〈ブリーズヘラー®〉症例7:90歳男性吸入エラー①薬の準備

右手に義手を使用し,片手操作で吸入手技を行っていた.COPD増悪のため入院,呼吸リハビリテーションが処方された.操作手順は理解できていたが,加齢につれ片手による吸入手技に困難を感じていたことが判明した.医師に報告し,吸入デバイスがエリプタ®に変更された.呼吸リハビリテーションで操作練習を行い,片手でも十分な吸入が行えるようになった.

5. 吸入関連の問題点吸入エラーの有無に関わらず,尿閉1例,口渇・口腔内の異常1例,吸入時のむせ3例,吸入療法の目的・副作用の理解不足4例,合計9例(複数回答あり)になんらかの問題があった.説明書を読んでいなかったため問題であることに気づいていなかった・副作用であることを忘れていた・吸入療法とは関係ない症状だと思い込み,医師に申告していなかった等の回答を得た.

吸入療法を行うCOPD患者のうち,使用する吸入デバイスの種類にかかわらず,50%以上で吸入エラーが観察され,COPD増悪の頻度を高めていることが報告されている2).今回の調査でも,呼吸リハビリテーションが処方され,吸入療法を行っていた18例中7例の約4割に吸入エラーを発見した.

吸入エラーの内容は,運動機能面・認知機能面・理解不足に大別できた(表5).

| 症例 | デバイス | 操作 | 吸入 | 理解 | 問題 | 対策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | レスピマット® | ○ | ○ | ○ | せん妄出現 | 看護師管理で症状消失 |

| 2 | レスピマット® | × | × | × | 運動(同調)+認知 | 練習し中止 |

| 3 | レスピマット® | ○ | × | ○ | 運動(吸入力) | 練習し中止 |

| 4 | エリプタ® | ○ | × | ○ | 運動(吸入力) | 練習し習得 |

| 5 | エリプタ® | ○ | ○ | × | 理解 | 薬剤師の指導で理解を得た |

| 6 | エリプタ® | × | × | × | 運動(吸入力)+認知 | 練習し習得+家族へ指導 |

| 7 | ブリーズヘラー® | × | ○ | ○ | 運動(上肢機能) | 吸入デバイス交換で習得 |

運動機能面での吸入エラー例では,リラクゼーション後の吸入・手指の使い方の練習・口唇の力の入れ方・吸入のタイミング等を繰り返し行うことで習得が可能になった.一方で,胸郭介助・呼吸練習・姿勢の工夫などを試みても習得できなかった例では,これ以上の練習は患者にとって不利益であると理学療法士が判断し,医師に伝え中止に至った.このように,運動機能面での評価・治療を担う理学療法士の積極的な介入は,吸入手技取得の可否を決定する医師の判断の大きな一助となり得る.

認知機能面での吸入エラー例では,認知症高齢者の日常生活自立度を用いて評価を行い,II以上の場合は自己管理が困難であると判断し医師に報告した.家族の協力が得られる場合は,看護師の管理下での吸入療法を継続,支援者がいない場合は中止の判断に至った.また,日常では問題なく吸入療法が行われていたが,入院後せん妄の出現により吸入エラーを発見した例があった(症例1).高齢者にとって入院などの環境の変化は,認知症の発症・悪化のリスクとなり3),また高齢者の入院患者で10~30%にせん妄を発症するとの報告もあり4),入院後の高齢者の認知機能の変化に十分注意する必要がある.本症例では,術前から呼吸リハビリテーションで経時的に患者と関わりを持っていたことで,行動異常や記憶障害などの微細な変化に気づくことができた.

理解不足での吸入エラー例は,呼吸リハビリテーションの際の問診から,呼吸困難の評価・ADL評価・生活活動状況の聞き取りを行うことで発見できた.薬剤師および理学療法士からの吸入指導により吸入エラー解消につながった.

吸入関連の問題点は,呼吸リハビリテーションの中で時間をかけて聴取することで発覚した.医師と問題点を共有すると同時に,理学療法士からも吸入療法の目的や副作用を教育することで,吸入療法に対する理解を深めてもらい解決につながった.

吸入療法の開始1年後の継続率は成人・小児ともにわずか20%であるという海外の報告があり5),駒瀬らは繰り返しの教育が重要であると述べている1).また大松らは,吸入指導回数が多いほど吸入エラーの発生は有意に少なかったと報告している6).

呼吸リハビリテーションでは一度の治療に最低でも20分の時間をかけて行い,他の職種より患者にかかわる時間が長く,訓練・指導も繰り返し行い,経時的に患者を観察する.そのため理学療法士は,個々の患者における障害を把握でき,病態の変化を探知し,吸入エラーを発見しやすい環境にいるといえる.この理学療法士の特性を生かし,呼吸リハビリテーションに吸入指導を取り入れることは,運動機能・認知機能面での吸入エラーの発見から,医師と薬剤師と連携し吸入エラーの解消につなげることができる.COPD患者における身体活動性の向上には,薬物療法と呼吸リハビリテーションの併用が重要とされている7).COPDの薬物療法の中心は吸入療法であるが,理学療法士から呼吸リハビリテーションと吸入指導を受けるCOPD患者は,吸入技術の習熟度が増すことによって吸入エラーが少なくなり,身体活動性も向上していくことが期待される.

本研究の限界として,対象者は単施設での呼吸リハビリテーションが処方されているCOPD患者に限定されており選択バイアスがあること,対象患者は18例と少なく,さらに対象者を増やして検討することが必要である.理学療法士の介入によって吸入エラーが発見され,吸入療法継続の可否の一助になったが,今後は吸入療法が継続困難な症例を,運動・認知機能面からどのように介入すれば継続可能となるかを探り,治療転帰の改善につなげたいと考えている.

本論文の要旨は,第29回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会(2019年11月,愛知)で発表し,座長推薦を受けた.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.