2020 Volume 39 Issue 4 Pages 60-65

2020 Volume 39 Issue 4 Pages 60-65

本稿は,消費文化論とブランド研究の架け橋とされるHoltのカルチュラルブランディングについて,問題意識,依拠する学問,ブランドの捉え方に注目し,ブランド研究に対する意義を考察する。同モデルは文化とブランドという超越的な概念とその形成の道筋を扱っている。これは,解釈主義に位置づけられるが,共約不可能とされる伝統的パラダイムを補完し,更に戦略的柔軟性と実践性を備えている。ここでは,ブランドは,強くなればなるほど社会的批判を受けやすくなることが問題として示されている。このことから,ブランドの理想形とは社会的問題の解決手段でもあり,絶対的資質のものではなく,経営目標と合致する“状態”である可能性を示している。その動態性を前提とした理論の更なる洗練が必要であることが指摘できる。

This article examines the understanding and significance of cultural branding of Holt, which is evaluated as a bridge between CCT and brand strategies. This task is performed while focusing on problem consciousness, perspective to brands and academic area on which to rely. The model is positioned as the interpretivism which deals with transcendent concepts for culture and brand, and its construction process complements traditional positivism and can be considered to provide strategic flexibility and practicality. It is also showed strong brands are more likely to be criticized by communities, so brand is not of the absolute property, but rather the ideal state of the brand that meets the managerial goal, constrained by environment and having a dynamic property.

2004年D. B. Holtが提唱したカルチュラルブランディングは“型破り”なアイデアだった。なぜなら,そこにはブランド研究の主流である心理学に基づく消費者行動研究,そしてそれを基盤としたブランドマネジメントのアプローチとは一線を画したブランド観が提示されていたからである。Holtが提示したのは,文化1)と企業による商業的支配の対立構造を背景に,理想と現実に戸惑う人々の不安や欲求が社会的イデオロギーと共振しながら,ブランドが文化と結びつくことで人々のアイデンティティの拠り所となるイコンブランドが構築されるというモデルである。

Holtは,これまでのブランド研究を問い直す挑戦的な立場をとり続けている(Holt, 2004, 2017; Holt & Cameron, 2010)。彼の所論は,消費文化論(以降CCT)の中に位置づけられるが,経験価値やブランドコミュニティに関わる諸研究とも異なり,ポスト構造主義を立脚点に文化と歴史的連続性という超越的視点をブランド研究に持ち込む。更に実践のための理論と社会的課題解決の意識を強く持ちCCTを消費文化戦略(CCS)として発展させている(Holt, 2017)。

本稿ではCCTとブランド研究との懸け橋と評価される(Arnould & Thompson, 2005)カルチュラルブランディングを関連する諸研究の系譜の中に読み解きブランド研究における意味を見出す。

社会学ではブランドなどに関わる現象を扱う際に,個人の行為の総和ではなく,その影響関係から生まれる創発特性に注目する(Durkheim, 1895/1978)。近年,会社や家族といった準拠集団の崩壊によって社会の構造区分が曖昧となるリキッド化がすすみ,個人のアイデンティティが揺らいでいる(Bauman, 2004/2007)。アイデンティティと購買の関係については古くから指摘があるが(e.g., Belk, 1988)ポストモダンと呼ばれる生活者の移り気で矛盾した消費行動は加速している。消費者は,時と場合に応じたアイデンティティの切り替えにより,ブランドから見出す意味を変容させていく。またSNSの台頭によりブランドコミュニティ(Muniz & O’guinn, 2001)などの消費者間の愛好集団が形成される一方で,企業支配への嫌悪を示す動きが強まる(Holt, 2016; Thompson & Arsel, 2004)。

Holt(2016)は,今後の企業の競合はサブカルチャーであるという。消費者は企業から一方的な情報よりもコミュニティの文脈に影響される。また特定のブランドがひとつの文化として成功すればするほど,地域のコミュニティや慣習に影響を与え人々のイデオロギーを刺激し,既存の文化との対立を引き起こす。成功するブランドのジレンマである。例えばスターバックスは,その成功の裏で地域の喫茶店や茶文化を衰退へと追い込んでいる(Holt, 2002; Thompson & Arsel, 2004)。またThompson, Rindfleisch, and Arsel(2006)は文化の否定的な文脈の中でユーザーの自己嫌悪につながるブランドを「ドッペルゲンガーブランド」として表現している。

ブランド研究は大きく2つのパラダイムに分けられる。一つは個々の消費者の知識と情報処理に焦点をあてた伝統的な実証主義的アプローチと,ブランドを総体としてとらえ,文化を相互の要素・概念間の関係性の中で捉えていく解釈主義である(Allen, Fournier, & Miller, 2008)。後者のパラダイムによる研究は,前者の研究に遅れて活発化した(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2015)。

実証主義アプローチは,ブランド研究がマーケティング論の一大分野として確立されていく上で多大な貢献を果たし,ブランドの役割を経営上欠かせぬものとした。特にD. A. Aakerが1991年に発表したManaging Brand Equityはそれまでのブランドに関する実証主義の緒論を整理・体系化した重要な功績である(Aaker, 1991/1994)。ブランドは消費者の心の中に知識構造として存在しているとされ(Keller, 1993)ブランドは購買のリスクをヘッジし,情報処理を簡略化させ,取引コストを下げていくなどの機能をもつ(Maheswaran, Mackie, & Chaiken, 1992)。ブランド価値の測定は,消費者のブランド知識を基準とし(Farquhar, Han, Herr, & Ijiri, 1992; Keller, 1993)これをベースに無形資産として算定される。米国でM & A市場が勃興する1985年前後からブランド価値が注目されるようになり活発化した(Keller, 1998/2000)。

一方で文化的意味を扱う解釈主義アプローチに列なる研究も古くから散見される。Gardner and Levy(1955)の物理的特徴以外の価値への注目や,Packard & Payne(1957)やDichter(1960)による自動車の選択と購買者の理想像との関係性への言及,またBelk(1988)の拡張自己やHirschman and Holbrook(1982)の経験価値など,今日的な解釈主義研究の基礎は早くから提示されていた。特にブランドとの関連性が色濃いのは言語学から派生した記号論である。Lévi-Strauss(1958/1972)は「ことば」と「もの」を一体のものとして扱い,現象のダイナミズムを構造的に捉える。Barthes(1957/1967)は,文化における神話(ことば)の作用を示した。Baudrillard(1970)は,高度化社会におけるモノ消費の記号化を描いた。マーケティング研究におけるLeymore(1975)による広告表現研究などにつながっていく。

このような広範囲にわたる研究潮流は,McCracken(1986)を基点にArnould and Thompson(2005)によってCCTとしてゆるやかに統合され,文化の存在感が高まっていく。その中でMuniz and O’guinn(2001)やMcAlexander, Schouten, and Koenig(2002)のブランドコミュニティ研究,そしてHolt(2004)のカルチュラルブランディング研究が登場する(Arnould & Thompson, 2005; Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2015)。

Holtは集合としての消費者とマクロレベルでのブランドを取り巻く文化に強い問題意識をもち,消費を規定する要因として文化的意味体系とそれを構築する歴史的連続性に注目する(Holt, 2004)。また彼はポストモダンの思想の中でも,ポスト構造主義のアプローチをとり,社会的集合体の象徴的表現,再生,潜在的意味変換を説明してきた方法論(例VALSやAIOモデルなど)を超えて,社会的消費パターンとして包括的にブランドをとらえる超越的視角を導入する(Holt, 1997)。

彼が提唱するモデルは前述の「成功するブランドのジレンマ」の緊張関係を援用するものである。それは社会の矛盾から生じる人々の願望や不安,イデオロギーをも揺るがす潜在的な意識に対して,ポピュリストの世界の中でアイデンティティ神話2)を語ることによって,その象徴となるイコンブランドを人々に内在する不安や願望の拠り所として機能させる方法である。Leymore(1975)は,広告を現代の我々の社会の秩序を構築するシステムの一つとなる隠された神話と捉え,二項対立モデルにより,社会の中における対立や葛藤,不安を解消する神話の働きを分析した。Holtは神話構造をブランド戦略の解釈へと援用する(Holt, 2004; Holt & Cameron, 2010)。

Holtによるイコンブランドとは,ブランドの物語が文化的な象徴として神格化され,人々のアイデンティティにとって価値のあるものと見なされるようになっていく中で,特定の価値観を熱く支持する人々の間で自己を表現する共通の手段となりうるものである(Holt, 2004; Holt & Cameron, 2010)。イコンブランドとその他のブランドとの間には,明確な境界線があるわけではなく,アイデンティティの程度によって分類される。イコン化できる対象には制約はなく,企業ブランドや事業ブランド,製品ブランドといったカテゴリー分けや高関与や低関与といった商品分野に限定されない。Holtはブランド構築における文化の視点は,いかなるカテゴリーでも欠くことのできないと主張し,これまでの消費者行動アプローチをマインドシェアモデルと呼び,競争激化のレッドオーシャンに臨む戦略だと批判する(Holt, 2004, 2017; Holt & Cameron, 2010)。

このように1985年前後から注目されるブランド研究は,その軸足が実証主義から解釈主義パラダイムへとシフトしつつある(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2015)。そして研究の深化に伴いブランドの定義も多義的に広がる。しかし経営上のブランドの課題は明確である。それは利害関係者がブランドと呼ぶ対象がいかに広く愛好されるようになり,売れ続けるかであり,そのための仕組みを作り,企業の永続性を保つことが基軸となる。

この実践的課題に応える上で,カルチュラルブランディングの視点は,ブランドが強化され社会的制約を受ける中で,いかに社会と人々の葛藤の構造を捉え,その葛藤に応えるためのブランドとして進化させるのかという方法論である。これは,顧客の認知を中心とする知識ベースのアプローチやまたブランド・エクイティやブランドリーダーシップ(Aaker & Joachimsthaler, 2000/2000)では補えない視点である。このような視座から考えれば,これまでの伝統的なブランド研究の蓄積とHoltのアプローチは,対立するものではなく戦略的補完関係にある可能性が高い。むしろこれまでの研究体系の蓄積の上にHoltのアイデアが立脚しているとも考えられる。ただし,両者は,ブランドの捉え方とその育成方法で大きな差が生まれる。規定したブランド価値の維持強化を目指しマーケティング戦略や組織との整合しながら展開する伝統的な方法と,外部の文化資源に織り込むようにアプローチする方法との違いや次元は異なり,マネジメント上の整理は必要であろう。

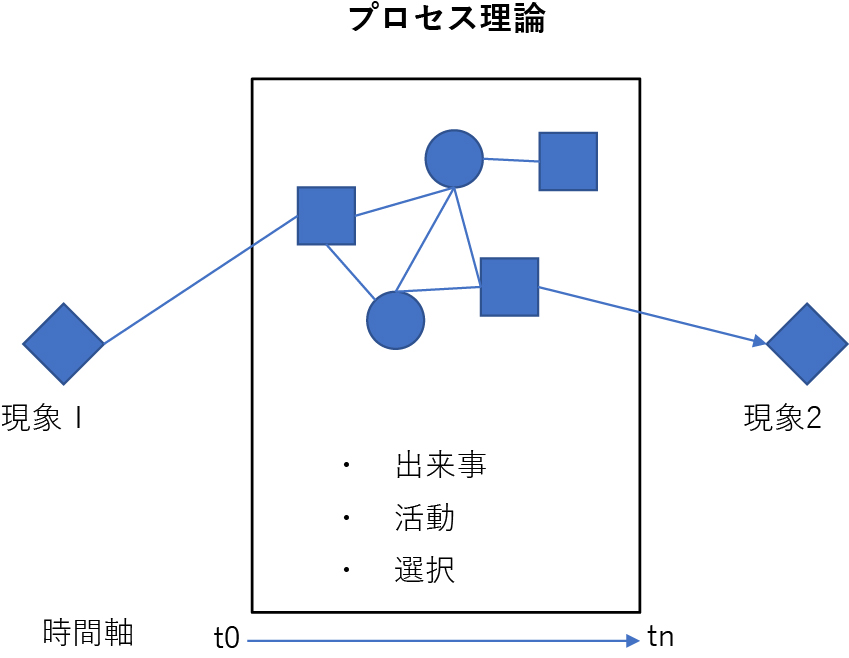

その際,方法論としての手続きの問題もある。図1に示す通り解釈主義の難しさは,多次元的データによって現実と現実の関係性を説明するプロセス理論としての特徴にある(Mohr, 1982)。質的なプロセスデータを時間軸で見せていくこのアプローチは,複雑な現象を複雑なまま一体の構造としてとらえ,現象の説明力を高めようとする。ここで重要となるのは“パターンの把握”である(Langley, 1999)。このアプローチは,データを最小単位の変数まで分解し,環境を固定することで純化した状況をつくる統計的手続きとは異なり,変数間の因果関係が直接的には結びつかないこともある。これはCCTの短所でもあり長所でもある。克服の手がかりの一つはアクションリサーチ3)である。解釈主義は厚い記述を行うことが特徴であるため参与観察と親和性が高いが,アクションリサーチは,研究者自ら関与し実行プロセスと戦略結果の密接な影響関係を開示できる。ただし,このためにはHolt(2017)が指摘するように,CCTはCCS(Consumer Cultural Strategy)として戦略的側面を強化することが求められる。

解釈的アプローチの複雑性

引用:Mohr(1982),Langley(1999)より著者が加筆修正,翻訳

最後に,このカルチュラルブランディングの意義を考えるには,イコンブランドという馴染みのない概念が鍵であろう。Holt(2004)はイコンブランド化への進化プロセスとして,マインドシェアブランドからアイデンティティブランド,イコンブランド化への連続性を示している。しかし既述したように,ブランドが成功すればするほど,消費者や土着文化との対立構造は強まり,訴訟コストやCSRといった投資が必要になる。ブランドの目標設定をする場合においては経営資源の限度を踏まえて弾力的に調整する必要性があるため,イコンブランド化することが必ずしも合理的ではないといえるかもしれない。企業は,強いブランドを構築するために経営されているわけではない。このことはイコンブランドに限らず,これまでブランド研究が暗に追い求めてきた「強いブランドを目指す」とは,経営戦略上どういう状態であるのかを吟味する必要性を示唆している。恐らくそれは「強いブランド」とは何かという問題提起では無く,経営上,必要とされるブランドはどういう“状態”なのか,という環境制約的なブランド論の起点となるものであろう。

以上のようにカルチュラルブランディングが提示する枠組みは,ブランド研究に文化を組み込む土台を提供し,ブランドの社会的存在感が高まれば高まるほど,無視できない文化という超越的な概念を,具体的な戦略レベルに落とし込む重要性を提起する。そして伝統的パラダイムを補完する戦略的柔軟性を備える。更にブランドには絶対的資質ではなく環境制約的な側面があり,研究を進化させるためには,ブランドの動態的変容を前提に,実践的視座にたった理論構築の洗練が必要であることも示唆している。

本庄 加代子(ほんじょう かよこ)

東洋学園大学 准教授/神戸大学大学院 経営学研究科 博士後期課程/(株)博報堂コンサルティング マネジャーを経て現職。