2021 Volume 41 Issue 1 Pages 54-67

2021 Volume 41 Issue 1 Pages 54-67

働き方改革後もなかなか進展しなかったテレワーク化は,コロナ禍によって一気に加速した。テレワークにおける社内外コミュニケーションの主たる担い手として,多くの企業でZoomなどのビデオカンファレンス・サービスの活用が本格化したが,外的要因によってやむなく導入が進んだため,コミュニケーション媒体としてのビデオカンファレンスの特徴や限界についての知見は少なく,手探りの状態にある企業は少なくない。一方,対面と比較した非対面コミュニケーションの問題として,感情労働(Hochschild, 1983)の肝となる「共感」が阻害されることが既存研究で指摘されている(Grondin et al., 2019)。テレワークにおいても従来と同レベルの共感を維持するためには,画面越しの相手の共感をモニタリングし,しっかりマネジメントすることが必要となる。オンラインで行われる講演や研修,会議やイベントでの共感について,従来型の事後アンケートで分かることには限界がある。そこで本研究では,ビデオカンファレンスやウェビナーの流れの中で参加者の共感を即時的・経時的にモニターする方法を提案し,その妥当性や有効性について検証・検討したうえで,実務的含意と今後の研究の方向性についてまとめた。

The shift to telework, which had been slow even after reform of work styles, was accelerated by Covid-19. Many companies began to use videoconferencing services such as Zoom as the primary means of internal and external communication during telework. However, as external factors have forced adoption of videoconferencing, there is little knowledge of its characteristics and limitations as a communication medium, and many companies are still in a state of exploration. Studies of computer-mediated communication compared to face-to-face have pointed out that empathy, which is the heart of emotional labor (Hochschild, 1983), is inhibited (Grondin et al., 2019). To maintain the same level of empathy in telework as in past interactions, there is a need to monitor and manage the empathy of other persons through the screen. There are limits to what can be learned about empathy in online lectures, training sessions, conferences, and events through traditional post-event surveys. Therefore, this study proposes a method to monitor the empathy of participants immediately and over time in the flow of a videoconference or webinar, examines the validity and effectiveness of the approach, and summarizes the practical implications and directions for future research.

コロナ禍が企業に与えた影響の一つに,テレワーク率の上昇とそれに伴う組織の求心力の低下がある。テレワーク化は働き方改革を実践するためのキーワードだったはずだが,実際にはほとんど検討されていなかったように思われる。「テレワーク」というキーワードを過去5年グーグルトレンドで検索すると,2017年初めから2019年末にかけて一桁の件数しかなかった。それが,コロナ禍がはじまった2020年の4月には,100件に迫る上昇を見せた。働き方改革の主要な目的の一つは,多様な働き方を許容し提供することによって有能な働き手から勤務先として選ばれ勤続してもらうことであり,それは当時も今でも企業にとって重要な課題である。そして,テレワークこそが働き方改革を実現するための切り札と期待され,推奨されていた。それにも関わらずその浸透が思ったように進まなかった理由として,文書や決済の電子化やセキュリティ問題への対応の遅れ,社内や取引先とのコミュニケーションのあり方や,業務管理や評価といった業務遂行・管理面での変化に対する抵抗といった課題があった(Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017)。

テレワークの特徴を踏まえた上でそれを最大限活かしていこうとするなら,対面のコミュニケーションに対してのCMC(Computer-Mediated Communication:コンピュータなどデジタルデバイスを介したコミュニケーション)の強みと限界についての理解は不可欠である。逆に言えば,CMCの強みと限界をしっかり理解すれば,戦略的なテレワークの導入が可能になり,これまで同様,ひいてはこれまで以上の成果を出していくことが可能になるはずである。例えば,対面のコミュニケーションが極めて重要と思われるような心理セラピーの分野でも,比較的早くからCMCの活用が積極的に検討されてきた。心理セラピーで対面のコミュニケーションが重要と考えられている大きな理由の一つに,セラピストがクライアントに共感し,それをクライアントが感じていることが効果的なセラピーの前提となっていることがある。共感のコミュニケーションがクライアントとセラピストの信頼関係の土台になっており,信頼関係なくして効果的なセラピーは期待できないというわけである。そして,共感を生み出したり伝えたりする微妙なコミュニケーションは対面でないと容易でないと考えられていた。しかし一方で,心理セラピーの分野では,CMCの利便性についても早くから認識されていた。クライアントに合ったセラピストは簡単に代替がきくものではなく,時間的・空間的な制約を乗り越えて適時セラピーを実現するために,CMCを介してのオンライン・セラピーの可能性が大きく期待されていたのである。そのため,CMCを使いながら共感を上手くコミュニケーションする方法について検討され,知見が積み上げられた。その集大成の一つがGrondin et al.(2019)である。

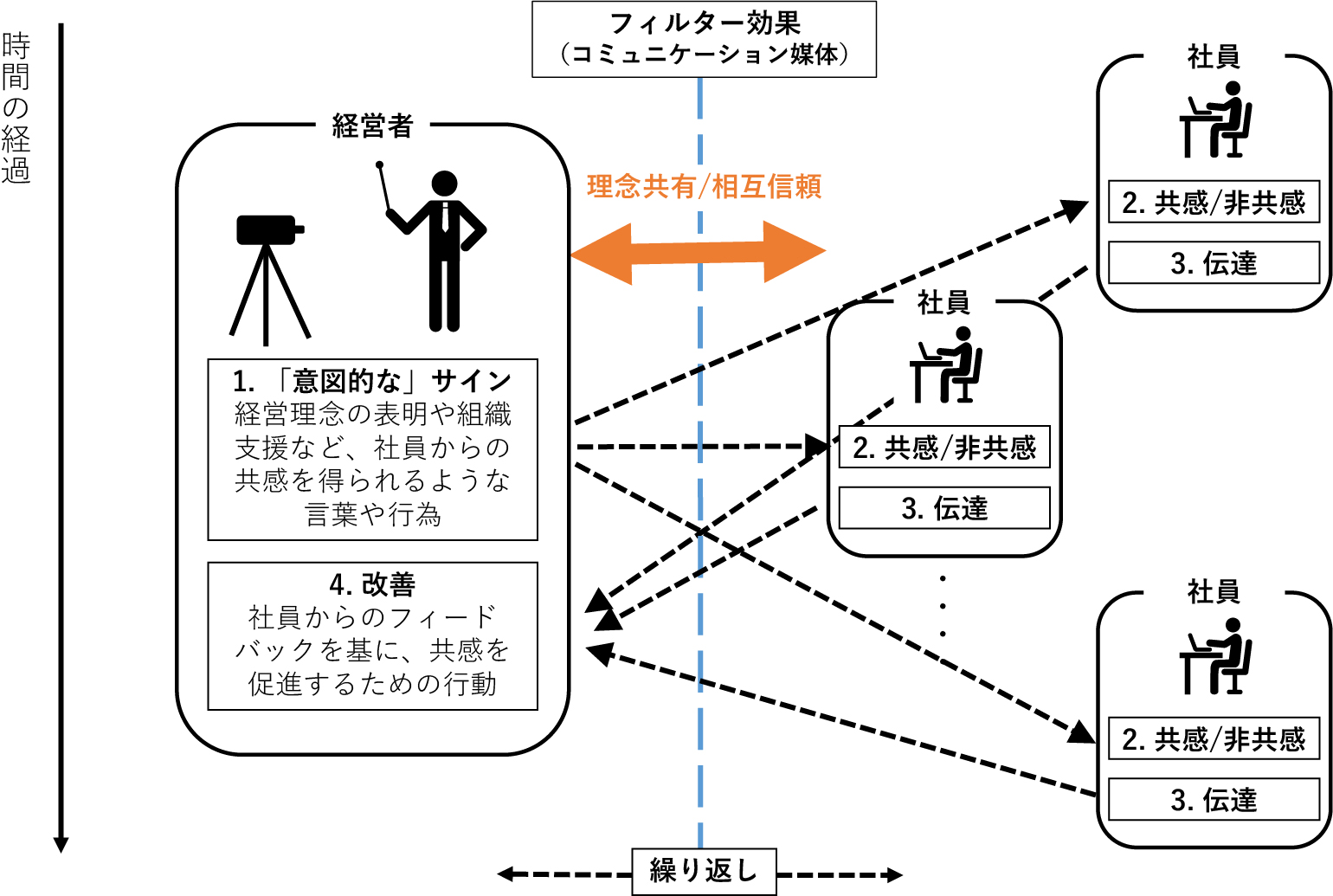

Grondin et al.(2019)は,関連文献をまとめてCMCを介したオンライン・セラピーにおける共感コミュニケーションの概念枠組みを提案した(図1参照)。この概念枠組みでは,クライアントとセラピスト(より一般的にはケア・共感の享受者と提供者)の間での共感の醸成プロセスを「オンライン共感の相互作用サイクル」として説明している。まず,クライアントが発信する社会感情的な手がかりをもとに,セラピストはクライアントに共感する。次に,セラピストはクライアントに対してその共感を伝え,それを再びクライアントが認識することで,共感の醸成が行われるという。すなわち,クライアントとセラピストの間での共感のコミュニケーションを通して信頼関係が構築され,効果的なセラピーが実現されるということである。

CMCにおける共感の概念枠組み

出典:Grondin et al.(2019)を元に筆者ら作成

信頼関係が重要ということは,心理セラピーに限らずあらゆるマーケティング・コミュニケーションに当てはまるだろう。それはまた,対顧客に限らず,対社員の社内コミュニケーションにも大いに当てはまる。心理セラピー分野の研究,とりわけオンライン・セラピーの研究で蓄積された共感のコミュニケーション方法に関する知見は一般的な社内外のマーケティング・コミュニケーション場面に応用可能であり,そこからあらゆる分野のサービス提供者やマーケター,経営者や管理者が学べることは大きい。上記のGrondin et al.(2019)の概念枠組みは,クライアントと心理セラピストとの関係を基盤としているが,ここで説明される共感醸成のプロセスは,この領域に限られるものではない。つまり,顧客をはじめとするサービス享受者が示す何かしらの社会感情的な手がかりをサービス提供者が察し,今度は提供者が享受者に対してきちんと共感を伝達することで,享受者が自身の気持ちを相手も感じ,よく理解してくれていると認識できるため,享受者と提供者との間で信頼関係が構築され,心の交流が可能となる,という共感のコミュニケーションモデルは一般化可能である。

一方で,残された課題として互いに関連する3つの問題意識を筆者らは持っている。一点目は,セラピストなどの医療・介護ケア提供者が,恐怖や怒り,不安といったクライアントの負の感情に共感したり,共感できない相手に対しても無理やり共感したり共感しているように見せなければいけなかったりすることによって大きな精神的ストレスが生じ,バーンアウト(いわゆる燃え尽き症候群のこと)につながる問題が報告されていることに対する懸念である(Fukuda, 2010; Hochschild, 1983)。Grondin et al.(2019)ではケア提供者であるセラピスト個人による対処法までしか検討されていない。最近になって,チームや組織による支援についても積極的な検討や実施が見られるようになってきたが,テレワークになると,対面で親密に行ってきた上司のサポートや会社の存在意義や経営トップの熱い思いを共有するための理念浸透施策など,これまで効果を上げてきた施策を思うように続けられなくなり,サービス提供者である社員へのチームや組織による支援・ケアが疎かになる恐れがある。

二点目は,心理セラピーをはじめ臨床現場から動機づけられた共感研究は,ケア提供者側からみた注意点や改善への処方などに焦点が当てられており,患者側から見た注意点や改善への処方には目が向けられていないことに対する問題意識である。Grondin et al.(2019)の概念枠組みでも,セラピーのクライアント側,すなわち共感してもらいたい側として,より共感してもらうためにはどうすればよいのかという問いに対する示唆はほとんどない。一般的なマーケティング・コミュニケーションの場面でも,確かにサービス提供者が顧客に共感する際に,そのプロセスを主導すべきなのは前者であろう。しかし,マーケティング・コミュニケーションには,マーケター側が顧客から共感してもらいたいというものもある。その際,いかにして共感してもらおうかを考えるのはマーケターの仕事である。また,社員を元気づけ,士気を上げるために経営トップが会社のビジョンや自身の熱い思いを語るとき,社員に共感してもらえなければ話にならないが,どうしたらよりよく共感してもらえるのかを考えるのはトップの責任と言えよう。一点目で述べたように,サービス提供者である社員に対する組織的な支援策として企業理念やトップの熱い思いの共有を考えた場合には,社員に共感してもらうことが必要条件となることは言うまでもない。

三点目は,二点目で述べた共感をしてもらう側からの共感マネジメントを考えた場合,Grondin et al.(2019)の概念枠組みで想定されているような1対1の関係ではなく,1対多数の関係になることが多いことが予想され,関係性の拡張に対応できる方法論の検討が必要になるという認識である。著者らの知る限り,プレゼンテーション(発表)や講演,講話の場合,それに関するオンライン共感の研究知見はほとんどない。実務的なツールとしてそれに近いものとしてアマゾンの「いいね」機能などがあるが,共感の測定やマネジメントを意図したものかどうかは疑問であり,また研究知見として広く公表されているわけではない。テレワークの本格導入に直面している実務家が使えるガイドラインの構築に向けた,有効なデータの収集とその解析が必要とされている。

以上から,コロナ禍でテレワークが浸透した状況で,共感してもらいたい側による共感のマネジメントを推進していくべきだと筆者らは考えており,よりよい共感マネジメントの実践に向けた第一歩として,共感とは何かを理解した上で,その維持・増大に向けて経時的にモニターしていくための方法を提案する。より具体的には,リアルタイムで一対多数に対応でき,きめ細かく経時的に共感の変化を可視化・記録できるといった特徴をもつ「共感モニタリングサービス」を使った共感マネジメントへのアプローチを提案し,その妥当性や実用可能性について検証・検討した。

共感が大昔から人間の生存やコミュニケーションにとって極めて重要なものだったことは論を待たないだろうが,今日の共感(empathy)という概念が心理学・神経科学の分野で吟味され,理解と共有が進んだのは20世紀に入ってからになる。Lipps(1901/1932)が1901年に英訳された際に,そこで用いられたEinfühlungの訳語として作られたのがEmpathyであり,後に日本語では共感という言葉が当てられた(Nakajima, 2006)。共感という言葉がわが国でも広く使われるようになったのは,1950年代にロジャースのカウンセリング技法(e.g., Rogers, 1975)が米国で普及し,クライアントとセラピストの間の心の交流を担保する機能として共感が重視され,それが日本にも影響を与えたからだという(Fukuda, 2010)。Rogers(1975)は,共感の他者の感情を知る点を重視した。今日的な定義として一般的なのは,「他者の感情的な状態や状況を理解することで生じる,相手が感じていることや感じるだろうことに類似する感情的な反応」(Eisenberg, 2000)や「自分の状況よりも他人の状況に適した感情的反応」(Hoffman, 2000/2001)など,現象に焦点を当てた簡潔で幅の広いものである(Fukuda, 2010)。

今日的な共感(empathy)と同情(sympathy)の対比としては,例えばTravelbee(1971/1974)は,共感には無い同情の特徴として「苦悩を和らげたいという願望」を挙げており,対象者から距離を置くことが出来るかどうかという点で両者を差異化している。ただ,対象者から距離を置くことが出来る共感を,冷たく傍観的なものとしてではなく,対象者と共有された感情に溺れてしまうことなく親密さを経験出来るものとして捉えている。Travelbee(1971/1974)は,看護分野での人間関係の議論の中で共感と同情に繊細な区別を加えたが,こうした学術上の定義を差異化する議論は,臨床などの現場からの要請に応じる形で行われていたようである。Travelbee(1971/1974)の文脈である看護の現場では,職種的特性として同情より共感が求められていた。こうした傾向は,共感の捉え方や定義そのものにも反映されている。例えば,Chakrabarti and Baron-Cohen(2006)は,「共感するということは,他者が何を考え,何を感じているかを冷静に計算することだけではなく,自分の中に適切な感情的反応を持つことでもある」と述べている。そこでは,客観的な他者の考えや気持ちの認識だけでなく,対象に対する適切な感情反応を持つ点が強調されている。さらにDavis(1994/1999)は,「他者の感情や考えを理解して他者の感情や考えを識別し,それに対して適切な感情をもって対応しようとする意欲のこと」と共感を定義している。これは,感情の理解や共有に加えて,それを元に行動して対応する動機づけまでをも反映したものである。

共感のこうした捉え方は,原始的な感情反応としての共感から高度な社会的知性としての共感までを包摂したものである。現代社会における共感の概念は,人間の進化に伴って深め広げられてきた。私たちが経験的に理解してきた共感という概念は,脳神経科学の分野でミラーニューロンの発見と機能解明が進んだことによって科学的に裏づけられた実在するものとなり(Rizzolatti et al., 2001などを参照),その先行要因と結果要因も含めた共感のメカニズムに対する理解や議論は深まり広がった(Decety & Jackson, 2004)。そしてそれが,冒頭での心理セラピー分野における共感の概念枠組み(Grondin et al., 2019)などに繋がっていった。

2. 共感の特性とテレワークここでは,本研究の問題意識とその解決アプローチを理解するための土台となる,共感の特性とテレワーク化による影響についてまとめる。Grondin et al.(2019)は,情動的共鳴,視点取得,感情制御という3つの側面から共感を捉え,さらに共感伝達というプロセスまでをケア提供者側,つまりセラピスト側のプロセスと考えた。ここで,情動的共鳴とは五感を通しての対象知覚による反射的な感情共有・喚起のことであり,視点取得とはより意識的な認知プロセスを通して相手の状況からその感情状態を察する行為を指す。また,共感に係る感情制御とは,対象との相互作用を通して共感しながらも自身の感情状態にも気を配り,感情共有を維持しながらも両者の間に距離を保つように感情を制御する行為のことである。Grondin et al.(2019)の捉え方は,前節で紹介した共感の情動と認知の側面に加えて,感情制御を「対象者と距離をとる」という同情と異なる共感の特徴を明示的に加えている点と,共感から動機づけられるケア行為として,セラピーそのものに加えて共感伝達も加えている点から,網羅的であり実践に対する示唆に富む。一方,共感する(feeling empathy)もしくは共感が喚起される前提として,共感される側,つまりクライアント側からの社会感情的な手掛かりが想定されている。これが刺激となってセラピスト側に共感が発生し,それがクライアント側にしっかりと伝達されて,クライアント側が共感されていることを知覚する。この相互作用サイクルの繰り返しによって両者の間に信頼関係が構築されることになる。

テレワーク化の進展の中で,このサイクルがCMCを通して行われる際には,具体的な媒体の特徴によって共感に係るコミュニケーションが一部フィルターされることになる。そうした特徴としてGrondin et al.(2019)は,コミュニケーション媒体の情報伝達量,フィードバックの即時性,情報伝達の質,コミュニケーションの内容,の4つを具体的に挙げた。コミュニケーション媒体の情報伝達量とは媒体によって伝達できる言語的・非言語的な情報量のことで,テキストのみから音声のみ,ビデオカンファレンスから拡張現実といった具合にデジタルコミュニケーション媒体のタイプによって情報伝達量は上昇する。フィードバックの即時性は,まずコミュニケーションが同期されているかいない(非同期)かによって大きく異なり,さらにそれぞれの中でも自身の行為に対する相手の反応がどれだけ早く届くかによって細分化される。例えば同期媒体であるビデオカンファレンスでも,音声や動画の情報伝達が少し遅れるだけで共感の程度に影響が出る。また,非同期のメールでも,すぐに返信が来るかどうかで共感のコミュニケーションは影響されるので注意が必要である。情報伝達の質とは,インターネット接続の安定性などによって影響され,質が悪いと情報伝達に遅れが生じたりノイズが発生したりする。コミュニケーションの内容は,例えばテキスト通信における絵文字・スタンプの使用や仮想空間でのアバターの使用などの有無や方法によって変わってくる。CMCの制約を受けながらも,利用者の操作で感情のやり取りに変化をつけることが出来る。現在,テレワークが浸透する中で,企業などでは様々なタイプのCMCが使われていると思われるが,Grondin et al.(2019)の枠組みを基にして,媒体適応,テレプレゼンス(オンラインでもあたかもそこにいるかのような臨場感の程度;Bouchard et al., 2011を参照),時間配分といったことを検討すると,感情・共感のコミュニケーションをよりよくデザインすることが出来るはずである。例えば,アパレル店員がインスタグラムで商品を販売することは一般化してきたが,感情・共感のコミュニケーションを向上させたライブ動画配信で販売する「ライブコマース」を展開する企業もコロナ禍で増えてきた。

3. 感情労働としての共感マネジメントコロナ禍によるテレワーク時代に,組織的な共感コミュニケーションはどうあるべきなのだろうか。Hochschild(1983)は感情労働を「自分の感情を誘発したり抑圧したりしながら,相手のなかに適切な精神状態を作り出すために,自分の外見を維持する」労働と定義しているが,心理セラピストをはじめクライアントや顧客に対する共感を求められる職種は,典型的な感情労働の従事者と言える。経済のサービス化に伴い(Lusch & Vargo, 2006),ホテルのコンシェルジュやフライトアテンダントに限らず,ほとんどの職種が多かれ少なかれ顧客にサービスを提供する機能を担い,その際に顧客に対して共感を示すこと,すなわち感情労働に従事することを求められている。

医療や介護の従事者などが,ケア対象者の恐怖や不安,深い悲しみといった強い負の感情に対する情動的共鳴を喚起された場合,それだけで多大なエネルギーを消耗してしまうことは想像に難くない。実際に,臨床の現場では共感によるケアの充実とケア提供者の心理ストレスの低減というジレンマに長らく直面しており,看護倫理学などの分野で,共感における感情制御の問題や対処方法,倫理的あり方などについて活発な議論がなされている(Shinagawa, 2007など)。また,看護者や介護者に限らず,一般のサービス提供者でも怒っていたり勘違いをしていたりする顧客に共感するのは容易ではなく,その際には強い感情制御が必要になる。Hochschild(1983)のいう表層演技や深層演技といった感情制御の技術を上手く使えばその場は収まるかも知れないが,それが日常的になれば共感麻痺や共感疲労といった症状を引き起こし,悪くするとバーンアウトしてしまう(Ogino et al., 2004)。

こうした共感・感情労働に係るジレンマを解決するための議論は,Hochschild(1983)によって切り拓かれた感情社会学をはじめ,共感についての知見を積み上げてきた心理学や倫理学といった関連分野で蓄積されてきたが,最近では経営学の分野でも経営や戦略における共感の重要性が指摘されるようになった(Nonaka & Katsumi, 2020; Nonaka & Takeuchi, 2021)。それまでの議論では感情労働に係る問題へのアプローチとしてサービス提供者の個人主導もしくは現場チームの主導によるものが中心だったのに対して,経営学の分野では組織的な対応にまで議論が広げられた。例えばTamura(2018)は,感情労働への事前対応策として,個人での知識・スキル習得とチームでの相互学習・研修に加えて,サービスコンセプトの明確化や人事制度設計など組織での仕組み・制度の重要性を指摘している。また,顧客などのサービス享受者から否定的な反応を受けた場合などの事後対応策としても,個人でのストレス・コーピング(ストレスの基にうまく対処する技術や能力)やチーム力による支援に加えて,クレーム対応や職員の心のケアをする専門組織の設置など組織での仕組み・制度の重要性を同様に指摘している。そして,これらの施策の実効性を上げるためには,経営の安定や経営理念の浸透,ふさわしい組織風土づくりに対する経営トップの信念とコミットメントが重要であると指摘している。これらの指摘は,バーンアウトとワーク・エンゲイジメントを中核概念とする仕事の要求度-資源理論(Bakker & Demerouti, 2017などを参照)の考え方とも整合性が高く,バーンアウトを避けワーク・エンゲイジメントを高めるために個人,職場,そして組織が持ち得る資源として実証されている。

コロナ禍で消費者の不安や不満が増して感情労働者の負担がこれまで以上に増している一方で,テレワーク化の影響で彼らに対する職場および組織の支援が疎かになっているだろうことは想像に難くない。サービス提供自体がオンライン化した場合にサービス提供者個人がどう共感マネジメントをするかについては,Grondin et al.(2019)などを参考にある程度の対応ができる。しかし,感情労働者に対する組織的な支援についての研究・議論の蓄積が十分でない中,テレワークによるコミュニケーションのオンライン化が,チームや組織による社員個々人への支援にどう影響するのか。その解明や対策はこれから取り組まなければならない課題である。

そこで本稿では,Grondin et al.(2019)の概念枠組みをベースに,(感情労働者である)社員個々人に対する職場チームとして,そして会社組織としての支援に寄与すべく,組織的なオンライン共感コミュニケーションモデルを2つ提案する。まずGrondin et al.(2019)の概念枠組みを振り返ってみて欲しい。クライアント側が「社会感情的な手がかり」を出すスタート時点での感情状態がプラスであれば問題ないが,いつもそうとは限らない。心理セラピーの場合は正にそこ(感情)に問題があってクライアントになっていると考えられ,マイナスかよくて中立と想定すべきだろう。そして,それを共感に基づいたセラピーでプラスにしていくことが期待されるわけである。負の感情への共感や難しい感情制御はサービス提供者のエネルギーを消耗させ,精神的なストレスを生じさせることは文献レビューを通して見てきた通りだが,これに対する職場チームや会社組織としての支援がコロナ禍のテレワーク下で求められている。そこで,サービス提供者である社員に対して,職場チームもしくは会社組織としてGrondin et al.(2019)の枠組みに則ったオンライン共感を伴った(セラピー的な相談や助言などの)ケアを提供することによって,彼らのストレスを軽減し,消耗したエネルギーを充填することが可能である。これが1つ目の組織的共感コミュニケーションモデルであり,基本的な構造はGrondin et al.(2019)の枠組みと一緒である。

Grondin et al.(2019)の枠組みとその単純な適用である1つ目のモデル(ここではモデル1と呼ぶ)では,共感コミュニケーションを主導するのは共感する側であった。すなわち,ケア提供者が積極的に共感し,それをまた積極的にケアを提供する相手に伝達することが前提になっていた。2つ目のモデル(ここではモデル2と呼ぶ)はそれとは対照的に,共感コミュニケーションを主導するのは共感をしてもらう側となる。このモデルを使った感情労働に携わる社員に提供する組織的な支援として念頭にあるのは,仕事に意義を与え,誇りや働きがいを感じさせる会社の存在意義やビジョン,価値観を包摂する経営理念の共有である。経営理念は,社員個々人が共感共鳴してはじめて彼らの判断や行動の拠り所として機能する。そして,社員に共感してもらえる内容や伝え方を考え,実行するのは経営トップの責任である。このモデルは,共感してもらいたい方がオンラインで共感のマネジメントをしなければならず,しかも,Grondin et al.(2019)やモデル1のように1対1の対応ではなく,1対多数の対応が必要であることもモデル2の特徴である。その際,図2にある通り,モデル2では,コミュニケーションは共感してもらいたい(経営トップなど)組織的支援の提供者からはじまる。通常それは経営理念の説明やそれに対するトップの熱い思いなどを主な内容とする発表(プレゼンテーション,講演,講話など)という形で行われ,質疑応答などの対話も含めて,全体を通して経時的に共感や非共感などの有無が共感する側からフィードバックとして発信されることが想定されている。ライブ配信でやりとりが同期されている場合は,共感・非共感のフィードバックの状態によって発表者はその場で内容や伝え方を修正したり変化をつけたりすることができる。同期・非同期にかかわらず,発表者は発表内容の推移の中で共感・非共感フィードバックがどのように推移したかを事後的に見て,将来のセッションでより多い共感とより少ない非共感を実現するために内容や伝え方を細かく修正することが可能になる。一方,共感・非共感の有無をフィードバックする側は,発表の内容や伝え方を主体的かつ積極的に評価するよう動機づけられるため,通常フィードバックの機会がない場合よりも高い関与が維持される。これを実現するためには,コミュニケーション媒体のフィルター効果に鑑みながら,感情・共感のコミュニケーションをよりよくデザインするために媒体適応,テレプレゼンス,時間配分といったことを検討することについては,モデル1と変わりはない。

組織的共感コミュニケーションモデル2

出典:筆者ら作成

先に提案した組織的オンライン共感コミュニケーションのモデル2を実践するには,CMC,特にビデオカンファレンスやウェビナーの流れの中で複数の対象者の共感を同時に即時的・経時的にモニターすることが必要となる。本研究では,そうした機能を持った「共感モニタリングサービス」と呼ばれるサービスを使って,ビデオカンファレンスにおける聴講者の共感の測定を試みた。そして,その結果の分析から「共感モニタリングサービス」の妥当性や有用性を検証・検討し,組織的オンライン共感コミュニケーションの実践における一つの方法としての有効性を示した。

2. 共感モニタリングサービスの概要「共感モニタリングサービス」とは株式会社 日立製作所(以下,日立)により2020年10月にリリースされた従業員や消費者に向けて発信したメッセージに対する共感度を可視化し,改善施策を提案するサービスである。サービスを利用することでメッセージの浸透を促進し,一体感のある組織の構築・維持をサポートし,また,消費者からの信頼や愛着を獲得し,ブランド力の向上を支援することをめざしている。本稿では同サービスのうち,オンラインプレゼンテーションを対象としたアプリケーションを用いた。聴講者は指定されたURLより参加し,発表者の発表を聴きながら,リアルタイムで「共感する」など事前に設定されたタグのボタンを押下し自身の反応を伝えることができる。押下したボタンは個人が特定されない形で発表者と他の聴講者に伝わり,発表者と聴講者の間で,リアルタイムに反応をやり取りできる。本サービスを使用することで,テレワークで顔が見えない1対大勢などの場面で双方向コミュニケーションを支援することをめざしている(図3右図を参照)。収集できる情報として,押下した反応タグのボタン種別と時刻および端末を一意に識別するための一時的ID(個人は特定しない)がある。

共感モニタリングサービス画面イメージ

共感の測定のために本研究では2つの調査を実施した。まず調査1では動画を活用したビデオカンファレンスにおける聴講者の共感をリアルタイムで測定する「共感モニタリングサービス」に加えて,アンケートを用いて各聴講者の発表内容と発表者に対する共感を測定し,共感モニタリング結果との相関をとって共感モニタリングの妥当性を検証した。調査2では発表内容のどの部分でどのような反応があったかを定性的に分析し,「共感モニタリングサービス」の有用性を検証した。

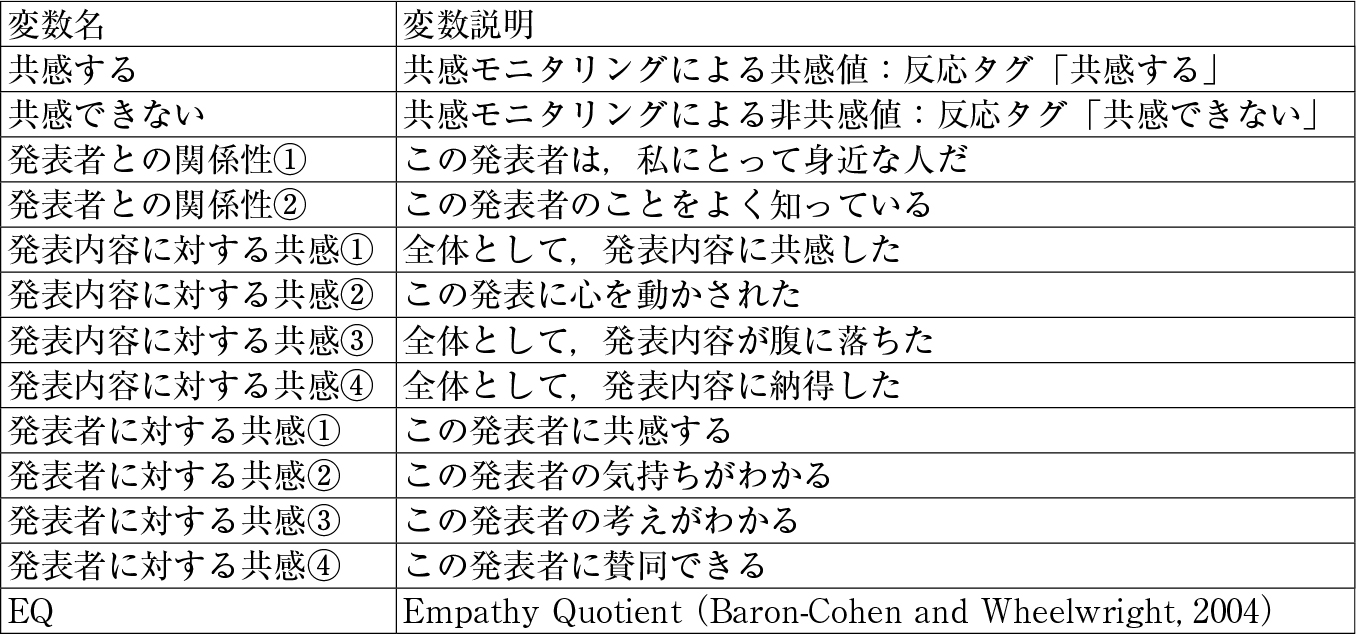

本調査では,日立のA部署の社員の一部76名を対象に,部内の幹部層からの年度末の慰労メッセージを主なトピックとした発表を視聴してもらった。発表は3パターンあり,それぞれ異なる発表者によるものであった。まず,発表の前に,共感の個人差(Baron-Cohen & Wheelwright, 2004)を把握するために,参加者にはアンケートに回答してもらった。アンケートへの回答を終了した後,参加者は発表を視聴しながら発表内容に対して「共感する」,「共感できない」の2つの反応タグのボタンを押下してリアルタイムで共感モニタリングを使用して回答した。発表の後に発表内容と発表者についての共感の程度を計測する目的で事後アンケートを実施した。質問項目は表-1を参照のこと。

変数名と変数説明一覧

参加者76名のうち,有効回答は66名だった。各発表で,発表時間が異なるため,秒数で割った結果,発表①の共感回数は1.4回/秒,発表②は3.5回/秒,発表③は1.3回/秒であった。次に,共感モニタリングによる共感度合いとアンケート調査による共感指標との相関分析を行った。各回での結果はほぼ同じ傾向だったので,各回の合算平均値を分析単位としたうえで再度,同様の相関分析を実施した。分析結果として,共感モニタリングによる共感値と非共感値との相関は見られなかった(r=.07 n.s.)。これは,共感できると参加者が感じることと,共感できないと参加者が感じることは異なる概念として識別される得ることを示唆している。一方で,アンケート項目との関係性の観点からは,共感モニタリングによる共感値とアンケート項目との間には正の相関,共感モニタリングによる非共感値とアンケート項目との間には負の相関,の関係性が見られた。すなわち,参加者が共感モニタリングを使用して共感できる/共感できない,とボタンを押下する回数とアンケート項目による共感の程度とは一貫性があることが示された。

ただし,本分析は個人の共感という心理概念を対象にしているが,このような心理プロセスを扱う場合は,個人間よりも個人内の相関分析を行う方がより適切であるという指摘もある(Molenaar & Campbell, 2009)。Murayama(2012)によれば,個人間の相関分析においても,交絡変数を統制することで個人内プロセスに近づけることは可能であるという。それゆえ,参加者と発表者との関係性(「この発表者は,私にとって身近な人だ」,「この発表者のことをよく知っている」)や個人特性としての共感志向(Baron-Cohen and Wheelwright, 2004)の変数による影響を考慮するために,これらの変数を統制したうえで,再度同様の相関分析を実施した(表-2)。結果として,統制後も共感モニタリングによる共感値(非共感値)とアンケート項目との間には正(負)の相関が見られた。本結果は,いかに共感を醸成させるかだけでなく,いかに非共感を防ぐコンテンツにするか,という点の検討もまた非常に重要であることを示唆している。

各回発表の合算値による相関分析の結果(統制後)

N=66. τ<.01. *p<0.05. **p<0.01 水準(両側).

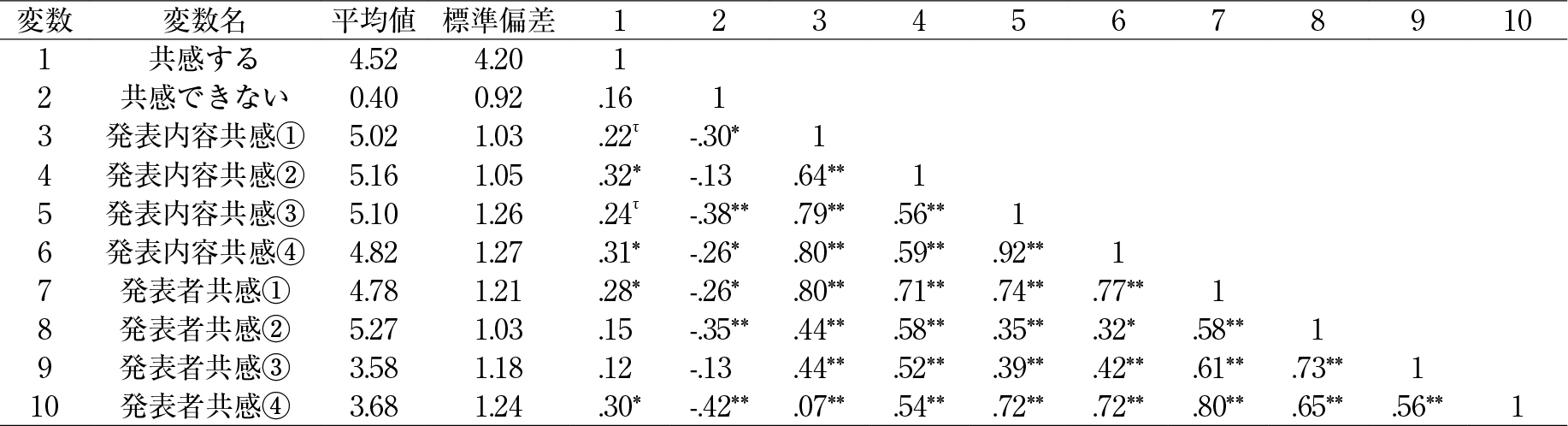

本調査では,日立のA部署の社員49名を対象に,部内の方針を説明する期首説明を主なトピックとしたプレゼンテーションを視聴してもらった。プレゼンテーションは5パターンあり,それぞれ異なる発表者のものであった(表-3を参照)。参加者は共感モニタリングを使用して発表者の説明に対して「共感する」,「共感できない」の2つの共感測定タグに加えて,「現実との差を感じる」,「実践している」,「やってみたい」の3つの関連タグのボタンを押下してリアルタイムに回答した。

発表者の属性比較

「共感モニタリングサービス」によって得られたタグの反応数を発表者間で比較することによって,発表者や音声,ビジュアルなどの属性が反応に及ぼす影響を検証することが可能である。しかし,様々な発表者属性に加えて,発表時間や発表内容など統制を検討すべき変数もあるため,その際には注意を要する。例えば,各発表で発表時間が大きく異なるのであれば,タグ反応数を単純に比較するのではなく,発表時間で割って,単位時間当たりの反応数を比較した方がよい。今回の結果で単位時間当たりの反応数は,発表者Aが10.3/分,発表者Bは13.2/分,発表者Cは0.5/分,発表者Dは1.5/分,発表者Eは1.2/分であり,総反応数の多い発表者A,Bが単位時間当たり反応数でも高かったことになる。参加者への追加ヒアリングも行い,もう少し踏み込んだ分析を試みた。その結果,まず,参加者がクール(ドライ)と感じる発表者(発表者C,D)より,情緒豊かと感じる発表者(発表者A,B)の方が,すべてのタグを通して反応数が多かったことが分かった。また,全発表者中,唯一のビデオオフであった発表者Cはすべてのタグで単位時間当たり反応数が最も少なく,「共感する」タグの反応数(5)も最少であったことは,ビジュアルの属性であるビデオのオン・オフによってタグの反応数が影響を受ける可能性を示唆している。既存研究でも,ビデオカンファレンスにおいて発表者がビデオオンの状態の方がビデオオフの状態よりも共感が高くなることが報告されている(Simpson, 2009)。今回の調査では考慮しなかったが,同じビデオオンの状態でも,ジェスチャーの有無や目線の角度などで共感に差異が生じる可能性もある。また,調査1で考慮したように,発表者と参加者との関係性も反応に影響を及ぼすだろうことは容易に想像できる。発表者間の比較の際には,影響しそうな属性情報をできるだけ入手して,必要に応じて統制することが望ましい。

次に,参加者の内容トピックごとのタグ反応数の推移を時系列に図4で示した。「共感する」タグ,「実践している」タグ,「やってみたい」タグの反応数は0より上にプラスで表示し,「共感できない」タグ,「現実との差を感じる」タグの反応数は0より下にマイナスで表示した。タグ別の反応推移を見ると「共感する」タグの反応数が発表者A,Bで多かった。より詳細な分析をするために,入手可能な音声データと発表資料のテキスト分析から,タグ反応が特に多かった図4中の①~⑤の発表内容を検証した。①は,発表者Aで「共感する」タグの反応数が35だった。発表内容は,原因分析をきちんとやるべきだという話と,組織として高い評価・注目を受けているという話であった。一方,「現実との差を感じる」タグの反応数も13あったことから,この発表内容に対する受け止め方には少なからぬ個人差があったものと思われた。②は,発表者Aで「共感する」タグの反応数が37,「やってみたい」タグの反応数が16だった。発表内容は,他社との連携やプロモーション紹介の話であった。③は,発表者Bで「共感する」タグの反応数が39だった。発表内容は,困っている人を助けるという話であった。参加者に対する追加ヒアリング内容も加味した分析から,発表資料のテキストはシンプルなものであったが発信者自らが普段から率先垂範している内容で,かつ短くクリアなメッセージであったことが共感を呼んだと推察される。④は,発表者Bで「共感する」タグ,「共感できない」タグの反応数がそれぞれ16と20だった。このタイミングで対照的な2つのタグの反応数が同時に増えた理由として,アイスブレイクの一環として,ビデオオンで自身が顔出しをすることに対しての反応を,共感モニタリングの「共感できる」あるいは「共感できない」を押下することによって示すよう発表者が参加者に対して呼びかけたことによるものであった。⑤は,発表者Bで「現実との差を感じる」タグの反応数が31,「共感できない」タグの反応数が9だった。数値目標などの,参加者にとって比較的シビアな内容に対してネガティブな反応が出たと考えられる。以上の結果から,発表者の語る内容によってどのように共感の程度に差異が出るかが,共感モニタリングサービスによって可視化され,発表内容ごとの各タグの反応数の推移をきめ細かく丁寧に追うことで,「共感する」をはじめとする好ましい反応に向けての洞察を得るための分析が可能になることが示された。

発表内容ごとのタグの反応数の推移

本研究では,コロナ禍によって新しい規範となりつつあるテレワーク時代にも,これまで通りの組織の求心力や顧客への高品質サービスを実現するために,オンラインでの共感マネジメントモデルを提示した。多くの従業員には,顧客に対して共感を示しながらサービスを提供すること,つまり感情労働が求められるが,ただでさえこれを持続することは容易ではない。人々に不安や不満が溜まるコロナ禍ではなおさらである。従業員個々人の能力向上努力だけでは限界があり,職場チームによる共感と励まし,経営トップからの共感共鳴できる理念や思いの共有といった「心の支援」が必要となる。しかし,それもコロナ禍に対応したテレワーク下では容易でない。企業がそうした困難を乗り越える一助として,本研究では,共感マネジメントモデルに則った組織的な従業員支援を支える「共感モニタリングサービス」を提案・検証し,その妥当性や有用性を示した。従業員が経営理念に共感共鳴して仕事に意義を見出し,誇りや働きがいを感じることが出来れば,それが「心の資源」となって顧客に共鳴しながらサービスを提供しやすくなり,経営理念の実現によりよく貢献ことが可能になる。経営者や管理者が従業員の共感を定期的にモニターし,それに基づいてコミュニケーションの内容や方法を改善していくことが,テレワーク時代には一層求められるだろう。

本研究の調査に関して株式会社 日立製作所の小久保信彦氏,塚越加苗氏,馬賀嵩士氏,奥野祐未氏,および一橋大学大学院経営管理研究科の田中翔子氏に協力をいただいたことを記して感謝したい。また,今回ご招待いただき,貴重な査読コメントをくださった西川英彦先生に深謝いたします。

阿久津 聡(あくつ さとし)

一橋大学大学院経営管理研究科教授。専門は,マーケティング,ブランド論,健康経営論など。最近の研究に基づいて,経営理念を軸にした企業ブランディングのアプローチで従業員の健康まで実現し,企業の持続的な成長をめざす「健康経営ブランディング」を提唱している。

勝村 史昭(かつむら ふみあき)

一橋大学大学院経営管理研究科特任講師。専門は,組織行動論,人的資源管理論。

徳永 麻子(とくなが あさこ)

一橋大学大学院経営管理研究科研究員 / 株式会社ロマーシュ代表取締役。アカデミアと企業実践の橋渡しをめざしている。

後藤 恵美(ごとう えみ)

1994年,日立製作所入社。金融機関向けアプリケーション開発,開発標準化,グローバル事業などを担当の後,2019年にアプリケーションサービス事業部サービスソリューション本部担当本部長。2021年,同事業部シニアDXエキスパートとしてアプリケーション開発実績に基づくサービスソリューションを業種横断的に展開している。

木村 誠(きむら まこと)

2003年,日立製作所入社。主任技師。アプリケーション生産技術などを担当の後,2017年よりデジタルソリューションの創出・展開に従事。