2021 Volume 41 Issue 1 Pages 109-119

2021 Volume 41 Issue 1 Pages 109-119

漆器は,陶磁器やガラス食器などと並ぶ,日本における伝統的な食器類の一種であるものの,その需要の多くは外食業やサービス業向けの業務用に偏り,消費者用漆器は高価な工芸品に留まっているという,他の種類の食器類にはないイビツな商品構成によって特徴づけられてきた。この2種類の漆器のうちの1つである業務用漆器の一大産地,福井県鯖江市の河和田地区において,漆器に漆を塗る職人の家庭内手工業者として創業二百年の老舗である漆琳堂は,近年,普段使いの消費者用漆器を新たにデザインし,新たな販路を開拓した上で,それをいくつかの新規ブランドの下で販売することによって,消費者用漆器の巨大な新市場を創造することに成功している。本論は,その成功要因は,デザイン会社との提携,直販チャネルの構築,そして何より,漆琳堂社長で伝統工芸士の内田氏の企業家精神に存するということを論じる。

Along with ceramic and glass tableware, lacquerware is a kind of Japanese traditional tableware. However, the demand for lacquerware leans to business customers such as traditional Japanese inns and restaurants, and there is a less demand in consumer markets, except for fine art collectors. The Kawada district of Sabae City, Fukui, is a leading area of lacquerware production. Shitsurindo, a small enterprise founded about 200 years ago in this area, has made lacquerware only for business customers. However, the firm recently started producing casual lacquerware for consumers under several new brands and supplying these products through new sales channels, thereby succeeding in creating a new market. This paper concludes that the key success factors are (1) business partnerships with excellent design companies, (2) development of direct marketing channels, and (3) entrepreneurship of the company president.

漆琳堂

屋根に降り積もった雪が北陸らしさを感じさせる。2021年2月,著者撮影。

漆器とは,ウルシの木から出る樹液を塗り重ねた工芸品である。漆器の大半は,純粋な観賞用ではなく,食器等として使われる実用的な作品であり,典型的には,高級旅館や日本料亭にて,汁椀や重箱として用いられる他,回転寿司屋のお皿やお椀,チェーンレストランのお箸,蕎麦屋のそば器にも用いられている。驚くことに,このような高級サービス業から手軽な外食業までの様々な業種で使用される業務用漆器の実に80%以上が,福井県鯖江市の河和田地区で生産されている。

鯖江市は,福井県の北部地域(嶺北地方)の中央部に位置し,2021年3月時点で人口約7万人,福井県内で4番目に大きい都市である。全国的には,「めがねのまち鯖江」として,国内シェア96%を誇る眼鏡産業で著名な都市であるが,眼鏡産業だけではなく,繊維産業と,そして,漆器産業も盛んな地域であり,眼鏡・繊維・漆器を合わせて,当地においては,「鯖江三大地場産業」と呼ばれている。世界的な経済雑誌の日本版として有名な『Forbes Japan』が,全国の地方自治体から選んだ「日本はここから面白くなる!イノベーティブシティBEST10」において第4位にランキングしていることから分かるとおり,鯖江市は,これらの産業について長い歴史と伝統を持ちながらも,今なお革新的なモノづくりを続けている活気ある街である(Forbes JAPAN, 2017)。

しかし,全国的にみて,漆器市場は,1990年代までは売上を伸ばしてきたものの,現在は,不景気による接待交際費の削減,慰安旅行や団体ツアーの減少,食洗器の普及,職人の後継者不足などによって,縮小を続けている。1992年から2006年の間の14年間に,生産額ベースで実に57%も落ち込み(Urushihara, 2013),さらには,2007年から2018年の11年間に,出荷額ベースで66%も落ち込んでいる(Ministry of Economy, Trade and Industry, n.d.)という深刻なデータがある。

鯖江市河和田地区は,業務用漆器市場で圧倒的なシェアを誇る越前漆器の産地であるがゆえに,当地区の漆器業者は,市場全体の低迷に対して何らかの策を講じなければならない状況にあった。そのような状況の下で,2009年に,業務用ではなく,消費者用の漆器市場に参入したのが,1793年創業の老舗漆器業者,株式会社漆琳堂(以下,漆琳堂)であった。消費者用漆器市場に参入してからの12年間で,漆琳堂は,一般消費者に広く知られる,全国的な消費者用漆器メーカーへと成長し,2021年現在,売上高の約30%を消費者用漆器が占めるに至っている。そして,レストランやホテルなどの外食業者・サービス業者から,一般消費者へとターゲットを拡大することによって,自社の経営が安定するばかりではなく,業務用漆器の売上も増大するというメリットを享受している。二百年以上もの間,業務用漆器のみに携わってきた漆琳堂が,いかにして,消費者用漆器市場に参入し,成功することができたのだろうか。本論は,漆琳堂のマーケティング戦略に着目して,その成功要因を探究する。

一般的に,伝統的な漆器というと,天然木の器に天然の漆を職人の手作業で塗り重ねる「伝統的木製漆器」のことを指し,この生産工程は,木地製作,手塗,および,加飾(蒔絵・沈金)の三工程から成る(cf. Echizen Lacquerware Cooperative, n.d.; Yamakyu Japanware Co., Ltd., n.d.)。

第一工程の木地製作では,まず,汁椀や盛椀などの丸物や,お盆や重箱などの角物(板物)など,最終形態に合わせて,天然木から必要な木材を製材する木取りを行う。次に,この木材を,ロクロを使いながら削って最終形態へと仕上げる木地挽きを行う。木地挽きは,ロクロを使う点で,陶器や磁器などの焼物の成形と類似しているが,焼物とは異なり,削り過ぎてしまったら後戻りできない点で極めて難しい作業であり,この作業を担当することができるのは,木地師と呼ばれる,熟練技術を備えた職人だけである。

第二工程の手塗は,下塗りと上塗りに分かれており,それぞれ専門の職人が担当する。下塗りとは,まだ漆の塗られていない白木地を整えて漆を塗れる状態にすることであり,その後の上塗りの良し悪しを左右するだけではなく,製品の耐久性や断熱性を決定する重要な工程である。下地師は,まず,生漆や木くずを混ぜ込んで傷を補強したり,布や紙を貼って脆い部分を補強したりする。次に,生漆や塗料を白木地に染み込ませて木地固めを行い,さらに,生漆に砥の粉や地の粉を混ぜた下地漆をヘラや刷毛で塗る。なお,下地漆にどんな材料を使用するかによって,下地にはいくつか種類が存在するが,代表的なものには,生漆に地の粉を混ぜた本堅地,生漆に砥の粉を混ぜた錆地,および,柿渋汁に炭粉を混ぜ込んだ渋下地がある。下地漆を施した後には,中塗漆を施した上で,仕上げとして,生漆から精製した黒漆や朱合漆を使って上塗りを行う。上塗師は,その日の天気や気温は当然のこと,乾燥注意報や風向きまで確認し,それらの情報を念頭に置きながら,上塗り部屋の温度と湿度を調整する。さらには,乾きの早い漆と遅い漆を組み合わせながら,塗りの失敗を防ぎつつ上塗りを行う。上塗り後も,温度と湿度を一定に保ちながら漆を乾かさないといけないわけであるが,その方法の一つは,漆風呂ないし回転風呂と呼ばれる収納庫を使用する方法である(図1)。漆風呂は,木製の箱で,中には漆器を入れると自動で台座が回転し,漆が垂れてムラが出来てしまうことを防ぐ仕組みが備わっている。この漆風呂の中の温度と湿度は,漆器の状態を見ながら適切に管理されている。

漆塗りと漆風呂

漆塗りは,漆器専用のろくろを用いて行う。一見,簡単そうに見えるが,器を押さえる手と,漆を塗る手の双方の絶妙な動きと力加減を調整しなければならず,数年間の修行を経ないと使えるようにならない(左の写真)。漆風呂は,漆をムラなく乾かすことができる優れもの。こうした漆器に必要な装置の開発・生産も,地元鯖江市の職人によって行われている(右の写真)。左の写真内の人物は,漆琳堂社長の内田徹氏。福井県鯖江市河和田の工房にて著者撮影。

最終工程は,加飾である。漆器を彩る加飾の技法には様々なものがあるが,伝統的かつ代表的な技法と言えば,蒔絵と沈金であろう。蒔絵とは,漆器の上に,金や銀などの色粉を蒔き付けて付着させる技法であり,それに対して,沈金とは,カンナやノミを使って漆器の表面に絵柄を彫り,掘ったところに色粉を入れて付着させる技法である。

2. 量産工法20世紀以降,技術革新が進んだ結果,各工程において,天然物の代わりに人工化合物を用いたり,手作業の代わりに機械を用いたりする代用法が登場してきた。そうした代用法によって,漆の乾燥や下地塗りなどの工程を省くことができる上に,その多くの工程で機械を用いることができるため,大量かつ安価に漆器を生産することができるようになった。

具体的には,第一に,素地として,天然木ではなく,プラスチック製の素地を使用する代用法が登場しており,この工程は,「合成樹脂成型」と呼ばれている。この工程では,プラスチック粉が熱で溶かされ,金型に流し入れて射出される。プラスチック製の素地を持つ漆器は,極めて安価であるというメリットを有する一方で,木製漆器の使い心地の良さ,具体的には,軽量であること,熱伝導率が低いこと,口当たりが良いこと,保温性が高いことを実現できないというデメリットを有する。そこで,近年では,木製とプラスチック製の良さを折衷する方法として,木の粉に樹脂を混ぜて成型した木乾(木紛加工品あるいは木工とも呼ばれる)を素地として使用することもある。

第二に,塗付として,天然漆を職人の手で塗るのではなく,化学塗料を手動ないし機械を使用して塗るという代用法が登場しており,この工程は「塗装」と呼ばれている。塗料については,技術革新が進んでおり,本物の漆器と酷似した色彩を放つような化学薬品をつくることに成功している。ただし,漆は,固まる際に水分を含んで凸上になるため,独特の立体感を生み出すのであるが,そうした微妙な質感を再現することは今のところ困難である。

最後に,加飾として,職人の手による蒔絵や沈金ではなく,化学塗料を使って手動や機械でプリントする代用法が登場しており,この工程は「印刷・転写」と呼ばれる。この工程では,手動で原画を刷り込むスクリーン印刷や,シリコンパットを使って絵を映しこむパット印刷などの技術を用いて,器に絵柄が描かれる。職人の手で一つひとつ丁寧に仕上げる蒔絵や沈金ほどは,優雅で繊細な絵柄を表現することができないものの,技術の進歩に伴って,単純なデザインや色味ならば,印刷・転写によっても,蒔絵・沈金に似た風合いを出すことができるようになっている。

古墳時代末期にあたる6世紀,継体天皇が壊れた冠の修理を河和田村の片山集落(現・鯖江市片山町)の塗師に依頼したところ,その見事な出来栄えもさることながら,併せて献上された黒塗り椀に感動し,片山集落で漆器づくりを行うよう奨励したことが,越前漆器の始まりであると言われている(Echizen Lacquerware Cooperative, n.d.)。江戸時代中期にあたる18世紀には,椀生産が盛んに行われ,19世紀中頃には,京都から蒔絵,輪島から沈金の技術が伝えられると,漆器工業がさらに盛んになった(Onishi, 1953)。

江戸時代末期以降の資本主義経済の発展に伴って富農層と貧農層に分化すると,後者は,副業や出稼ぎを始めなければならなくなり,このとき,河和田村の片山集落の農民は,伝統的な椀物漆器生産に力を入れた。具体的には,山中から素地工を招き,それまでに発展させていた渋下地を用いて,高質なお椀を生産した。一方,同じく河和田村の小坂集落(現・鯖江市河和田町)の農民は,関東・東北地方の漆産地へ,1,000名を超える漆採集の出稼ぎを行ったが,やがて安価な中国漆の国内流入に伴って職を失ったため,輪島から板物大工を招いて板物漆器生産に力を入れた。かくして,片山集落では,お椀や汁椀のような丸物が,小坂集落では,お盆や重箱のような角物(板物)が作られた。丸物と角物は,使用される技術が異なるわけであるが,河和田村は,上述した歴史的背景のもと,双方を生産する一大漆器産地となったのである(Nambo, 2017)。

戦後,1960年代には,より安価な漆器の需要が高まり,河和田にも,プラスチック製の素地を生産する業者や,化学塗料を塗布する業者が増加した。その結果,1980年代には,越前漆器の生産額のうち,伝統的木製漆器が40%を,プラスチック製漆器が60%を占めるようになった(Okuda, 1983)。現在,漆器の伝統工芸地域として認定されているのは全国23地域であるが,その中で,伝統的木製漆器とプラスチック製の漆器が混在していることは,越前漆器の特徴の一つであろう(Nambo, 2017)。例えば,輪島で生産されているのは,ほぼすべて伝統的木製漆器であるし,逆に,会津や紀州では,プラスチック製漆器の比率がかなり大きい(Baba, 1990)。

2. 越前漆器の流通一般消費者向け越前漆器の典型的な流通構造は,塗師ないし塗装業者が,製造卸の役割を担うことが多い(Baba, 1990)という特徴を有する(図2)。すなわち,彼らは,チャネルリーダーとして製品の企画を行い,それに適した素地の調達や下地の塗付を行い,必要であれば加飾や印刷を行って,生産された漆器を,全国の問屋(消費地問屋)や小売業者(百貨店や専門店)に販売する機能を担っている。他方で,河和田地区内の問屋(産地問屋)が製品の企画機能を担うこともあり,この場合,塗師屋ないし塗装業者は,チャネルメンバーとして生産機能のみを担う(Takegawa, 2019)。本論の焦点である漆琳堂は,河和田地区における塗師屋であり,企画から卸売まで一貫して行う製造卸の役目をも担っている,前者のタイプのチャネル組織のリーダー企業である。

消費者用漆器の流通構造

出典:Baba(1990)およびTakegawa(2019)を参考に,著者作成。

漆琳堂は,1793年に創業された,二百年以上の長い歴史をもつ老舗企業である。初代内田忠治郎氏に始まり,2019年からは,八代目の内田徹氏が社長を務めている。内田家は当初,漆掻きを生業としていたが,五代目の内田忠吉氏以降は,今日に至るまで,塗師屋業を継続している。

漆琳堂の主力事業は,今も昔も,業務用漆器である。1990年代は,売上の100%を業務用漆器が占めていた。地元福井の卸売業者(産地問屋)だけではなく,東京合羽橋・大阪千日前などの道具屋街や芦原・山代などの温泉街の卸売業者(消費地問屋),さらには,輪島や木曽などの他の漆器産地の製造業者に卸すこともある。漆琳堂は,木乾素地に本漆を塗った中価格帯の椀物を中心として,天然木素地からプラスチック製素地まで,幅広い業務用漆器を生産・販売している。木乾素地に強みを持っているのは,他の素地とは異なり,自社で金型を有しており,素地生産をコントロールすることができるからである。木乾の生産に必要な金型は,純粋なプラスチックのそれに比して,安価で入手することを可能にしているのである。

漆琳堂の売上高は,1992年には,2億円を突破したものの,漆器市場全体の縮小と共に,漆琳堂の売上も減少し,1999年には,4千万円台まで落ち込んでしまった。現社長の内田徹氏は,このように自社売上が低迷を続ける中,1999年に入社した。大学卒業後,教師を目指して教育実習で地元河和田に帰ってきている時に,祖父で6代目の内田忠重氏と父で7代目の内田清治氏の仕事ぶりを見て家業について考え始め,そして,家の歴史を守りたいという想いと,自身の能力と努力次第で報酬が変わるという点にやりがいを感じて,塗師の道を進むことに決めた。漆琳堂入社後,約10年間は,祖父と父から,塗りの技術を徹底的に教わった。この修行期間を経て一通りの技術を身に付けた後,自社の売上拡大策として何か新しいことを始めようとした際に考案されたのが,業務用漆器だけではなく,一般消費者用漆器を生産・販売するというアイディアであった。

2. 消費者用漆器市場への参入内田徹氏の率いる漆琳堂は,まず,2009年に,初の自社ブランドとして,「aisomo cosomo」を立ち上げた。このブランドの下では,黒色や赤色の古典的な漆器とは大きく異なり,オレンジやピンクなどのカラフルな色彩で塗られた漆器が生産されている(図3)。このようなブランドの設計は東京都渋谷区にあるデザイン会社である丸若屋の協力を得て実現したものであった。丸若屋はまた,販路の開拓にも貢献した。同社による営業によって,「aisomo cosomo」は,東京都港区六本木の国立新美術館および森美術館のミュージアム・ショップに納入してもらえることになったのである(Tatei, 2015)。都心の美術館に通う流行に敏感な消費者たちからの反響は大きく,その結果,当初は湯呑みだけの展開であったが,その後,お椀やお箸など,商品展開を充実させることになった。また,消費者からだけではなく,全国の卸売業者や小売業者からも問い合わせを受けるようになった。

「aisomo cosomo」と「お椀や うちだ」

漆琳堂直営店内に並べられた「aisomo cosomo」(左の写真)と,「お椀や うちだ」(右の写真)。いずれのブランドの下においても,漆黒や朱色などの古典的な漆器だけではなく,ピンク,グリーン,ブルー,オレンジなど,カラフルな漆器が生産されている。写真は漆琳堂提供。

そのような業者の中に,のちに漆琳堂のさらなる販路拡大に協力してくれることになる,創業三百余年の宮内省御用達の生活雑貨店,株式会社中川政七商店(以下,中川政七商店)があった。上述した「aisomo cosomo」ブランドを通して漆琳堂を知った中川淳社長(当時。現・中川政七会長)からの連絡を受けて,内田氏は,東京は表参道へと足を運んで中川氏と会い,中川政七商店との共同ブランドを立ち上げるという提案を快諾した。その提案どおりに,中川政七商店と2012年に立ち上げた新ブランドが,「お椀や うちだ」であった(図3)。このブランドの下では,「aisomo cosomo」より伝統に回帰するテイストの商品が展開された。具体的には,素地として,木乾を使用した商品だけではなく,天然木を使用して軽量性・非伝熱性・口当たりを訴求した商品も展開し,また,カラフルな色使いの商品だけではなく,木目を見せたり塗り後を残したりした,天然木と手塗りだからこそ表現可能な商品も展開した。このブランドを立ち上げた当初,中川政七商店の直営店は数店舗であったが,その後の10年間で,店舗数は飛躍的に伸び,2021年現在,GINZA SIXや渋谷スクランブルスクエアをはじめ,全国に50店舗以上の直営店が展開されている。この中川政七商店の拡大に伴って,漆琳堂の知名度は,ますます高まっていった。

3. 消費者用漆器の販路拡大漆琳堂は,独自の販路拡大にも挑戦している。2016年,工房を全面改装して,工房の機能に加えてショップ,ショールーム,およびワークショップという3つの機能を併せ持つ,「漆琳堂直営店」を開設した。店内には,消費者用漆器ブランドである「aisomo cosomo」および「お椀や うちだ」を主軸としつつ,それ以外の珍しい新商品が陳列され,来店客がそれらを自由に手に取って回ることができ,また,これまでに漆琳堂の商品が取り上げられた婦人誌やファッション誌も用意して,来店客が読むことができるようにした。この直営店は,製品を販売するチャネルとしてだけではなく,自社情報を発信し,逆に,消費者情報を吸い上げるコミュニケーションチャネルとしての役割も担っている。そのおかげで,漆琳堂は,消費者の行動・心理に関する理解を深め,その知見を,新製品の開発や販売方法の改善へと活かすことができるようになっている。例えば,直営店を通しての販売によって,自家用より贈答用の需要が予想以上に大きいということが分かった。そこで,ありきたりなギフトボックスや熨斗を準備することを止め,地元の特産品である越前和紙を用いた特別な包装紙を用意したり,1万円や3万円といった予算に合わせたセット商品を提案したりした。

さらに漆琳堂は,直営の実店舗だけではなく,直営のオンラインショップをも開設した。中川政七商店のオンラインショップを通して,既に商品の販売を行っていたわけであるから,チャネル間競争が生じかねない。しかし,直営のオンラインショップを開設することに対して,中川政七商店は,嫌悪感を全く示さなかったという。その理由として挙げられるのは,直営のオンラインショップの売上規模が,中川政七商店のそれと共食いを起こすほど大きくはならないことが見込まれたからということの他に,中川政七商店が,「日本の工芸を元気にする」というビジョンの下で,漆琳堂の商品を含む伝統工芸品の好調が自社の繁栄にも帰着するという共存共栄の信念を有していたからであろう。

4. 漆琳堂のさらなる成長かくして,コロナ禍の不況が懸念されるようになった2020年に入ってからも,漆琳堂は,独自に,新たなマーケティング戦略を打ち出すことによって,成長を続けている。具体的には,まず,「くまモン」や「相模鉄道」のブランディングを手掛けたことで知られるgood design companyと提携し,1月に,新ブランドの「RIN&CO.」を立ち上げた(図4)。「RIN」には「Reason In Northland(北陸の地である理由)」,「CO.」には「産地や地域の仲間たち」という思いが込められている。このブランドの下では,伝統的な漆器に比べて日用品として利用しやすいデザインの漆器が展開された。例えば,通常のお椀の底に付された高台を無くして,洋食器の既存レパートリーに自然と溶け込むような,それでいて,手塗りの刷毛目を強調して磁器とは異なる漆器ならではの風合いを持つようなデザインの漆器を販売している。高台を無くすという「塗り」ではなく「素地」での工夫を実現することができたのは,塗師屋でありながら,自社で木乾の金型を保有しており,木乾素地の生産をコントロールできているからである。さらに,「RIN&CO.」ブランドの下では,自社生産の漆器だけではなく,地元の他社によって生産された和紙,陶磁器,木工,繊維製品などの商品をも展開している。

新ブランド「RIN&CO.」

漆は,食洗機を使用すると,通常は剥離してしまう。しかし,「RIN&CO.」の漆器には,福井県・福井大学との産学官連携によって開発された「越前硬漆」と呼ばれる,特別な漆が採用されており,食洗機でも使用可能である。なお,右の写真は,無印良品の世界旗艦店である「無印良品 銀座」にて。漆琳堂提供。

今後は,ブランド数を絞り込んで経営資源を集中させるために,「aisomo cosomo」を徐々に縮小し,カジュアルな漆器は,「RIN&CO.」のみで展開する一方,「お椀や うちだ」を,社名を冠した新ブランド「漆琳堂」へと統合し,後者のブランドの下では,老舗企業の歴史と伝統を活かした,本物感溢れる商品を展開する予定であるという。

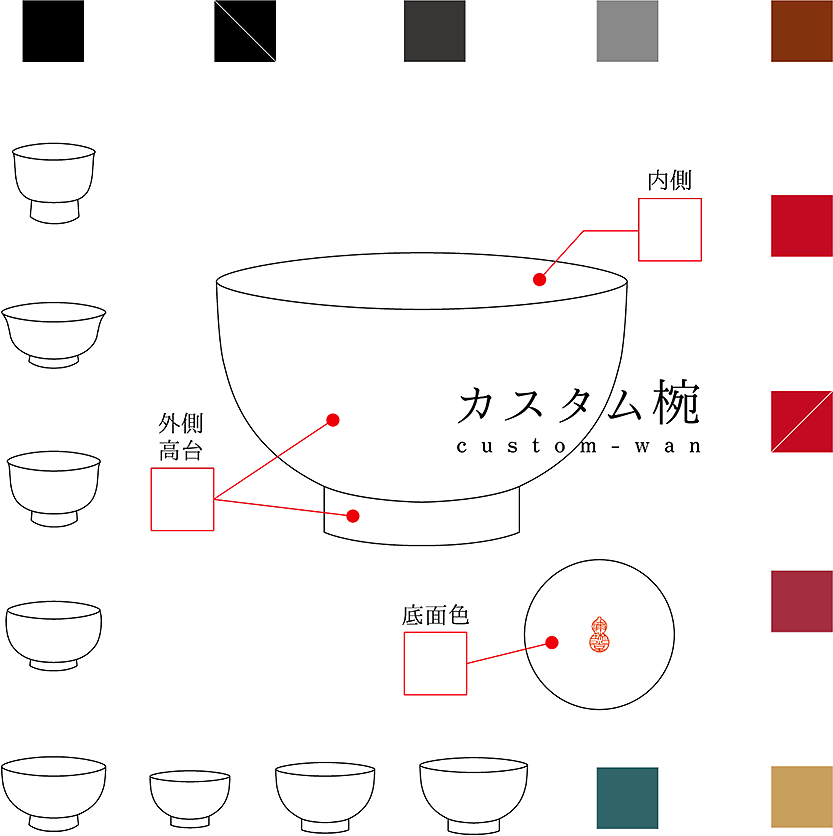

さらに,同年10月には,漆器メーカーにしか出来ないことをやりたいという思いから,カスタム椀の受注サービスを開始した。お椀の形状と色彩をカスタマイズして,自分だけのお椀を注文できるサービスである(図5)。形状として選べるのは,木乾5種類と天然木3種類,色彩として選べるのは,内側・外側・底面の3か所10色である。同種のカスタマイゼーションは,漆琳堂が包丁に真塗りの漆柄を提供しているカスタマイズ包丁Life Knife(株式会社エディットジャパン)にもみられる。こうしたカスタマイゼーション・システムは,個々の消費者の千差万別のニーズに合致した製品を提供できるばかりではなく,他人とは異なる差別化された独自性の高い製品を提供することができる(cf. Ono, 2020)。消費者からの反応も好調で,現在は試験運用であるが,将来的には,常時,注文を受け付けられるように,生産・販売体制を整えることを見据えているという。

漆器椀のマス・カスタマイゼーション

形状は,画像の左下側に示される8種類から,色彩は,右上側に示された10種類から選択可能。写真は漆琳堂提供。

5. 消費者用漆器の生産・販売による競争優位の獲得上述したように,漆琳堂は,業務用漆器市場が低迷する中で,業務用に依存しすぎない製品ポートフォリオを形成するべく,新たに消費者用漆器の生産・販売を開始した。全国的に知名度が向上し,ブランド力を身に付けた現在では,全国の有名百貨店から展示会への出店を依頼されるほどになり,新宿高島屋や梅田阪急などの百貨店に直取引で出店してきた。消費者用漆器を販売し始めてからの約10年の間に,業務用漆器と消費者用漆器の売上比率は,10 : 0から7 : 3へと移行し,その結果,一時2,000万円台まで落ち込んだ売上は,5,000万円台までV字回復した。とりわけ,直営のオンラインショップでの売上が好調であり,2020年のコロナ禍の中でも注文は倍増しており,生産が追い付かないほどである。

消費者用漆器の新市場開拓という漆琳堂の成功は,主に3つの要因によるものであると指摘しうるであろう。第1は,デザイン会社との提携である。漆琳堂は,長年に亘って塗師屋業を営んでおり,漆器の生産には極めて熟達している一方で,漆器の企画・デザインに関する知識や経験はそれほど蓄積できていなかった。そこで,自社ブランドを立ち上げる際には,丸若屋,中川政七商店,good design companyといった高いデザイン力を有する企業と手を組んだ。そうすることによって,漆琳堂とこれらのデザイン会社は,互いに補完的なケイパビリティを提供し合うことができ,ひいては競争優位を獲得することができたのである(Dyer & Singh, 1998)。第2の成功要因は,直販チャネルの利用である。漆琳堂は,オフラインでもオンラインでも直営店を開店して,消費者と直接的に交流することのできるタッチポイントを生み出した。百貨店や専門店の販売員にとって,作り手の気持ちや漆器の使い心地を,消費者に対して熱意をもって伝えることは難しい。漆琳堂は,直営店を通じてそれらを消費者に対して直接的に伝えることによって漆器ファンを獲得することに成功した。そして第3は,経営者の企業家精神(Miller, 1983)である。消費者用漆器市場への参入は,当時は革新的なアイディアであったが,もし失敗してしまったら,創業二百年の自社企業を窮地に追い詰めるかもしれないというリスクを伴っていた。しかし,その危険性を許容し,業界ではいち早くデザイン会社と提携して消費者用漆器市場に参入することができたのは,内田徹氏が企業家精神を有しており,革新性・リスク志向・積極性といった特徴をもった人物であったからだろう。

このように,漆琳堂は,消費者用漆器市場への参入によって,自社の売上拡大という当初の目的を達成することができたわけであるが,それだけではなく,業務用漆器の売上増加という予想外のメリットをも享受することになった。消費者用漆器市場へ参入してから約10年の間に,漆琳堂は,テレビや雑誌などのマスメディアでの露出,展示会やイベントへの出店,近年では,TwitterやInstagramなどのSNSでの投稿を通して,全国的な知名度を飛躍的に高めた。これによって,全国の消費者だけではなく,ホテルや旅館の購買担当者,飲食店の経営者からもその名を知られる存在となった。その結果,消費者用漆器の使用をきっかけに漆琳堂を知って,業務用漆器の指名取引が始まった。例えば,直営店にて自宅用に漆器を購入した人が,自身が経営する飲食店でも採用するといったケースである。かくして業務用の注文も増加し,かつては,家族のみでの経営であったが,2021年現在,3名の若手塗師職人を抱えるまでに生産規模を拡大している(図6)。

漆琳堂の塗師職人

漆琳堂では,2021年3月現在,関東や関西から移住・定住してきた3名の若手職人が活躍している。漆琳堂は,性別や出身に関係なく,若い人材を積極的に雇用することによって,職人の後継者不足問題の解決を図ろうと試みている。写真は漆琳堂提供。

業務用漆器から消費者用漆器へと拡大したことによって,漆琳堂は,日本国内だけではなく,海外からも注目を集めるようになり,実際,過去にはフランスやイタリアなどのヨーロッパ地域,韓国や台湾などのアジア地域で開催された展示会に対して,依頼に応じて出店した経験を有している。さらに,より近年においては,漆琳堂の商品を海外で販売したいという問い合わせを,ブローカーから受けるようになった。しかし,漆琳堂は,このような海外展開には消極的であるという。なぜならば,「日本の若い人たちが漆器をあまり使っていないのに,海外で売ろうとするのはおかしい。日本でまだやれることが絶対にあるはずだ」という,内田徹氏の信念があるからである。かつて,三世代同居世帯が多かった時代には,食器は,祖父母から両親へ,両親から自分たちへと受け継がれるものであり,その過程で,漆器とはどういう特長をもつ食器であり,どのように選び,どのように取り扱えばよいのかという情報が,自然に言い伝えられてきた。しかし,核家族化の進展に伴って,若年世代の多くは,漆器の軽量性・非伝熱性・口当たりなどの実用性や,漆ならではの艶やかな光沢・立体感などのデザイン性について知る機会を失っており,中には,漆器の存在さえ知らない若者も多い。まずは,そういう日本の若者に日本古来の漆器を使ってもらうにはどうするかを考えることが,漆琳堂にとっての最も優先順位の高い課題の一つであるというのである。この課題に作り手として取り組むためには,「ただ作っているだけではダメだ」と,内田氏は強く感じているという。越前漆器の若手伝統工芸士として漆塗りに励む一方で,漆琳堂の代表として,新製品開発,販路開拓,広告宣伝活動,ブランディングに取り組み,また,個人としても新聞・雑誌などの取材を引き受け,イベントへの参加を積極的に行いつつ,さらには,Twitterやnoteといったインターネットツールを使用して,消費者への露出を増やすよう努めている。内田氏の取り組みは,漆琳堂の商品の魅力度を増すことに貢献しているのは当然ながら,それだけでなく,失われてかけていた日本の伝統工芸品,漆器そのものの魅力度を増すことに貢献しており,また,そうした魅力あふれる漆器づくりに何百年もの間寄り添ってきた地元越前という産地と,そこで働く多彩な技能を持つ職人たちの魅力度を増すことにも大きく貢献しているのである。

本論の執筆に際しては,株式会社漆琳堂社長の内田徹様に,取材へのご協力を賜りました。お忙しいところ,誠にありがとうございました。また,第一著者の2020年度末までの所属大学であった福井県立大学には,良好な研究環境と潤沢な研究資金をご提供いただき,さらに,同一専門分野の北島啓嗣教授をはじめとする同大学経済学部の先生方には,いつも温かく見守っていただくと共に,激励のお言葉を頂戴いたしました。ここに記して,心よりの感謝を申し上げます。なお,本研究はJSPS科研費JP19K01965およびJP 20K13619の助成を受けています。

石井 隆太(いしい りゅうた)

立命館大学経営学部准教授。2015年 慶應義塾大学商学部卒業,同大学商学研究科修士課程・後期博士課程修了。博士(商学)。日本学術振興会特別研究員(DC1),福井県立大学経済学部助教を経て,2021年より現職。

小野 晃典(おの あきのり)

慶應義塾大学商学部教授。1995年 慶應義塾大学商学部卒業,同大学院商学研究科修士課程・後期博士課程修了。博士(商学)。慶應義塾大学商学部助手,専任講師,助教授,准教授を経て,2010年より現職。