2021 Volume 41 Issue 2 Pages 7-18

2021 Volume 41 Issue 2 Pages 7-18

オンライン・プラットフォームの成長に伴い,リユース行動の選択肢が広まっている。本研究では一時的所有行動という概念を提示し,その定義を明らかにした上でなぜいま本概念に着目するべきなのかを論じる。また,先行研究の詳細なレビューからリキッド消費,アクセス・ベース消費,共同消費,シェアリング・エコノミーといった近年登場した概念および従来の所有行動や共有行動と本概念との相違点を明らかにし,今後の研究機会を示す。本研究の貢献は近年注目される所有から利用への進化に着目し,一時的所有という新しい所有の在り方に焦点を当てることによって,既存のリキッド消費および所有行動の議論を補完するものである。

Due to the emergence of the online C2C (consumer-to-consumer) marketplace, the new consumer behavior of temporary ownership is gaining popularity. Temporary ownership is defined as consumer behavior of selling products that they own temporarily, which were purchased for self-use. In this paper, the author envisions, explicates, and delineates temporary ownership behavior. Then, the paper highlights the similarities and differences with concepts such as liquid consumption, access-based consumption, collaborative consumption, and sharing economy. Finally, the paper debates the future research directions regarding temporary ownership relating to consumer decision making and psychological ownership, and discusses the managerial implications.

近年,オンライン・プラットフォームの普及に伴い,消費者が所有するモノをフリマアプリやオークションサイトなどの二次流通市場において売却することが容易になった。不要なモノを「お下がり」として提供する行動は古くから行われてきた。しかし,友人・知人ではない相手に対してモノが提供され,それに対して対価が支払われる,といった現象は着目に値する新しい現象である。不用品が容易に売却できるということは,所有期間が短期化し,所有していながらもその消費形態は「利用」に近いと考えることができる。

所有から利用へのシフトや,余剰資源を売買する消費者の行動にはリキッド消費(Bardhi & Eckhardt, 2017),アクセス・ベース消費(Bardhi & Eckhardt, 2012),共同消費(Benoit, Baker, Bolton, Gruber, & Kandampully, 2017; Botsman & Rogers, 2010; Ertz, Durif, & Arcand, 2019),商業的共有システム(Lamberton & Rose, 2012),シェアリング・エコノミー(Belk, 2014; Eckhardt et al., 2019)など多様な概念が付与されている。こうした新しい消費者行動は,商品の購入とそれに伴う永続的な所有を前提としていない点に新規性があり,実務および学術の両方において注目を集めている。また,商品を購入して所有したとしても,その所有期間が従来よりも短期化するような消費行動が生まれている。

本研究では商品を購入して一時的に所有し,自ら使用したのち,二次流通市場で売却する一時的所有(temporary ownership, Nissanoff(2006))に焦点を当て,その特徴を明らかにする。そして,一時的所有の理論的位置づけを試み,類似概念との相違点を明確化し,今後の研究機会について検討を行う。

MacInnis(2011)によると,理論的な研究論文(conceptual paper)の貢献には構想(Envisioning),詳説(Explicating),関連付け(Relating),議論(Debating)の四つの類型があるという。より具体的には,「構想」とは新しい概念や考え方の発見・特定,あるいは既に存在するものの再発見・再定義を指す。「詳説」とは対象となる概念の詳細にわたる描写,あるいは概念の統合を指す。「関連付け」とは他の概念との相違の明確化が含まれる。最後に,「議論」とはより具体的には視点の推奨や,既存のありかたへの反論を指す。

本論文ではMacInnisの提示したフレームワークをもとに,次の貢献を目指す。すなわち,一時的所有という行動を特定(envision)したのち,その行動の記述(explicate)を行い,他の類似概念との相違点を明確化(relate)し,新しいレンズで消費者の意思決定や態度を見直す視点の推奨(debate)を行う。以上を行うことによって,本論文はリキッド消費や共同消費などオンライン・プラットフォームが可能にした新しい消費者行動の理論を補完・拡張し,従来の所有行動の議論を現実社会に即した形で拡張することを目指すものである。

本論文の構成は以下のとおりとする。まず次節において本研究の主題である一時的消費行動を定義し,なぜいまこの概念に注目すべきなのかを論じる。続いて第三節で,先行研究レビューから一時的所有と関連する諸概念を提示し,第四節でそれらの概念と一時的所有との相違点をまとめる。続いて第五節で一時的消費に関する研究機会について述べ,最終節でまとめとインプリケーションを述べる。

本節では本研究の焦点である一時的所有行動を定義し,その特徴を明らかにする。Nissanoff(2006)の提唱する一時的所有においては,所有を停止する際の行動は廃棄ではなく二次流通市場における売却である。Nissanoffの主張によると,消費者は所有するモノの所有から得られる効用と再販価値とを意識し,所有から得られる効用よりも再販価格が高い場合は二次流通市場に売却する。Nissanoffは消費者が効用の高いモノのみで自身の所有物リストが構成されるように,継続的に所有物リストを入れ替えていくライフスタイルを「オークション文化」と呼んでいる。

本研究においても商品を購入して一時的に所有し,自ら使用したのち,二次流通市場で売却する行動を一時的所有行動と定義する。本研究で提示する一時的所有行動は,4つの特徴から定義される。第一に,商品を購入し,その商品を所有することである。この点は所有を伴わないレンタルや後述するアクセス・ベース消費とは異なる。第二の特徴は,その所有期間が永続的ではなく,一時的である点である。これが従来の所有行動と異なる特徴である。所有期間は,数日という短い期間から数年まで,多様な場合があり得る。また,所有期間は商品の耐用年数や流行のサイクルの長短といった製品カテゴリの特徴にも依存する。第三の特徴は,消費者が商品を購入し,所有する目的は,自らその商品を使用するためであるという点にある。Hagiu and Rothman(2016)は出品すること自体を趣味としたり出品から得られる副収入を目的とせず,プラットフォーム上の売買取引から得られる売却益を主な生活の糧とするユーザーを「パワーセラー」と呼び,一般消費者の売り手と区別している。また,Chu and Liao(2007)も主に自ら利用・所有するために購入した後に売却する消費者を分析対象とし,転売目的で購入するいわゆる「転売屋」を分析から除外している。本研究においても先行研究と同様に一時的所有行動の範囲は自ら使用することを目的として購入した場合に限定する。第四の特徴は,所有を停止する際には所有するモノを二次流通市場で売却するという点である。Ministry of Environment(2019)の調査では,不要になった所有品の処分方法を「退蔵」,「リユース」,「小売」,「ごみ」の4つに分類している。退蔵とは自宅や物置などに保管することを指す。「リユース」にはリユースショップ・中古品販売店(出張買取や郵送買取を含む),インターネット・オークション,フリマアプリ,バザー・フリーマーケット等での売却,友人・知人への譲渡・売却が含まれる。また,「小売」とは新しい製品を購入した小売店やその他の小売店への引き渡し・売却(下取りなど)といった行為を指し,「リユース」との違いは新品を販売する小売店への引き渡しである点である。本研究における一時的所有の定義には所有停止時の「売却」が含まれるが,これは「リユース」および「小売」に相当する。取引の形態としては,フリーマーケットやフリマアプリ,オークションといった場を利用して,消費者が別の消費者に売却するC2C(consumer-to-consumer)型と,消費者が中古品取扱業者や小売店に売却するC2B型がありうる。

2. なぜ,いま一時的所有行動なのか一時的所有の定義からも明らかなように,この行動が成立するための前提条件は,活発で健全な二次流通市場の存在である。二次流通市場が存在しなければ,消費者は所有するモノを売却することができないためである。Recycle tsushin henshuubu(2020)によると,日本における2018年のリユース市場は2兆1,880億円であり,その内訳は「店頭販売」が9,280億円(42.4%),「ネット販売」のうち,C2Cが8,343億円(38.1%),B2Cが3,809億円(17.4%),「その他・不明」が448億円となっている。なお,店頭販売とは従来のリユースショップ・中古品販売店を指す。リユース市場は9年連続で成長しており,その成長を牽引するのはフリマアプリやオークションなどのインターネットを通じた販売である。この傾向は今後も継続するとみられている。なお,主要な商品別の市場規模では「衣料・服飾品」が3,379億円,「ブランド品」が2,614億円,「家具・家電」が2,031億円,「バイク・原付」が1,842億円,書籍が1,025億円,「ゲーム・メディア」が1,046億円,「玩具・模型」が884億円,「パソコン」が808億円である。ここでいう「ブランド品」とはいわゆる高級ブランドを指し,それ以外のブランドの衣料・服飾品は「衣料・服飾品」として集計されていると思われる。

フリマアプリは2012年に登場し,2018年度には6,392億円の市場にまで成長した。つまり,約6年で巨大な市場が形成され,消費者の不用品の売却先として新たな選択肢が生まれたのである。また,ネットオークションはヤフーオークションがサービスを開始した1999年から市場が生まれ,2018年度には1兆133億円の市場規模となっている(METI, 2019)。こうしたサービスが登場する以前は,中古品は対面のリユースショップ,中古品販売店,フリーマーケットなどで扱われてきた。簡単で使いやすいフリマアプリの登場により,リユース市場はこれまで中古品の売却や購入を経験したことがない消費者を取り込むことになった。前述のリサイクル通信のレポートによると,オンラインC2C市場は2021年にB2C市場を上回る見込みで,C2Cが主体の市場になっていく可能性があるという。

二次流通市場で売却する行為が普及するためには,消費者が自ら所有するモノの売却価値を認識することが必要条件とある。Nissanoff(2006)によると,消費者が所有するモノの売却価値を意識するようになった契機は,1926年に登場した自動車の“Blue Book of Motor Car Values”であるという。T型フォードの発売を契機に,自動車が大量生産されるようになった。大量生産・大量販売は,当然の帰結として大量の中古車を生み出す。Blue Bookは新発売時の価格と現在の価格をリスト化したものであり,これによって消費者が所有する自動車の価値が可視化されたのである。

一時的所有行動が一般化する契機としては,カーリースの普及が挙げられる。カーリースは,自動車を一時的に所有する権利を,新車価格と将来の残価の差額に利子を追加した金額で販売するビジネスモデルである。このビジネスの誕生により,新品価格と所有後の残価の差で価値を意識するという新しい考え方が生まれた。こうした事例はいずれも自動車であるが,現在のフリマアプリやオークションサイトは衣料,服飾品,家電,ゲーム,書籍,玩具などあらゆるモノに関する現在の再販価格の可視化を実現している。実際,Mercari(2020)の調査によると,フリマアプリ利用者(N=463)の52.7%が「新品購入前にフリマアプリでの値段を調べる」と回答している。つまり,消費者は一時流通市場における新品の購入時に再販価格を調べており,フリマアプリは購入や出品だけでなく価格の閲覧用途でも用いられていることがわかる。また,同調査において44.5%が「新品購入時にリセールバリューを考える」と回答している。こうした消費者の再販価格への意識の高まりを受けて,スマートフォンのカメラを用いて所有するモノを撮影すると,買取価格を簡単に査定できる資産管理アプリが登場している。

これまでの議論をまとめると,一時的所有に注目すべき理由は以下にまとめられる。第一に,所有するモノを売却するための二次流通市場の成長,なかでもインターネット上の市場の成長である。これにより未利用資源を手放し,ニーズのある別の消費者へと循環させることが容易になった。第二に,二次流通市場の成長により所有するモノの売却価格および再販価格の可視化である。消費者が未利用資源を売却する行為が退蔵や廃棄と異なるのは,その資源に価格が設定される点である。市場の誕生に伴う価格の可視化は,消費者の売却行動を後押しするものである。

本節では,一時的所有と関連する先行研究を概観し,一時的所有との相違点を明らかにする。所有から利用へのシフトや,余剰資源を売買する消費者の行動にはリキッド消費,アクセス・ベース消費,共同消費,シェアリング・エコノミーなど多様な概念が付与され,実務および学術の両方において注目を集めていることは既に述べた。これらの概念は類似した消費者行動を対象にしながらも,少しずつその定義や焦点が異なる。ここからは,各概念を概観していく。

1. リキッド消費Bardhi and Eckhardt(2017)は短命(原文ではephemeral)で,アクセス・ベースであり,脱物質的な新しい消費行動を「リキッド消費」として命名し,永続的で,所有権を前提とし,物質主義的な「ソリッド消費」の対概念として理論的に検討している(Kubota, 2020b)。

リキッド消費の第一の特徴は「短命性」である。著者らによると,リキッド消費では商品はある特定の文脈において消費者に対して価値を提供するものであり,その価値の賞味期限は短期化しているという。たとえばパーティへの参加という文脈のためにドレスを購入し,イベント終了後に売却する,という事例をリキッド消費と考えると,そのドレスが自己のアイデンティティを表現しているか,愛着を感じるかということよりも,パーティという文脈おけるそのドレスの使用価値が重視される。消費の短命性はメーカーによる製品の絶え間ないアップグレードによる製品ライフサイクルの短期化,ソーシャルメディア上の一時的な交流,小売における期間限定のポップアップ・ストアといった市場環境の変化の影響も無縁ではない。

リキッド消費の第二の特徴のアクセス・ベースとは,「アクセス・ベース消費(Bardhi & Eckhardt, 2012)」の議論を下地にしている。「アクセス・ベース消費」とは市場仲介者によって仲介された取引で,所有権の移転を伴わない消費スタイルとして定義される。アクセス・ベース消費の最大の特徴は,この所有権の移転を伴わないという点にある。たとえば米国のジップカーというカーシェアリングのサービスでは,同社が自動車の在庫を持ち,消費者が必要な時間だけ自動車を借りて利用する。つまり,取引形態はC2CではなくB2C(business-to-consumer)であり,仕入およびサービスの提供は企業自体が行っている。ジップカーの利用者は月額会員費を支払うと一時間当たりの利用料金で車両を利用することが可能であり,この料金にはガソリン代と保険料が含まれている。一時間以降は分単位で車両を利用することができる。米国の一般的なレンタカーの料金は日額利用料で設定され,日本のレンタカーの料金設定の最低利用時間が6時間であることを考慮するとジップカーの利用時間は顕著に短いといえる。また,カーシェアリングサービスは店舗における車両の受取,返却手続きがなく,利用者が最寄りの駐車場で車両を受け取り,返却を行う。

リキッド消費の第三の特徴の脱物質主義的とは,より少ない物質を用いる,あるいはまったく物質を用いずにモノを用いた場合と同様の価値を提供することを指す。この特徴は,近年のデジタル技術の普及に伴う無形の財・サービスの影響による部分が大きい。また,モノの所有よりも経験を好む価値観や,多くのモノを所有しないことを是とする価値観とも関連がある。モノの消費,なかでも他者に顕示することを意図とした贅沢品の消費はウェブレンの提示した顕示的消費として研究されてきたが,その対立概念として,非顕示的消費という概念が提唱されている(Eckhardt, Belk, & Wilson, 2015)。

以上リキッド消費の特徴を記述してきたが,Bardhi and Eckhardt(2017)はリキッド消費とソリッド消費をスペクトラムの両極で表現しており,消費行動はこのスペクトラム上のいずれかに位置する。つまり,消費行動の理解はリキッド消費かソリッド消費かの二値分類ではないということを念頭に置いて今後の議論を進める。リキッド消費の三つの特徴は様々な現象に適用可能であり,一時的所有行動を含めて本研究で触れる多様な概念を包含する上位概念として位置づけられる。

2. 共同消費アクセス・ベース消費の定義は前述のとおりであるが,類似した概念で,「共同消費(collaborative consumption)」がある。Benoit et al.(2017)は共同消費に関する詳細なレビューを行い,共同消費の定義とその特徴を明らかにしている。Benoitらによると共同消費は市場仲介者であるプラットフォーム,サービスを提供する消費者,サービスを享受する消費者の三者間関係によって構成される。サービス提供者とサービス享受者はプラットフォームによって仲介され,提供者の余剰資源へのアクセスが一時的に享受者に提供される。提供者から享受者への所有権の移転は伴わない。同様に,Bardhi and Eckhardt(2012)も共同消費を「所有権を伴わない市場によって仲介される取引」として定義している。共同消費の具体的な事例としてはエアビーアンドビーやウーバーが挙げられる。こうしたサービスではプラットフォームの仲介によって取引が成立し,プラットフォームは直接サービスを提供しない。そのため,B2C取引であったアクセス・ベース消費とは異なり,共同消費はC2Cの経済的交換として位置づけることができる。

なお,共同消費の定義には,所有権の移転を含むものもある。たとえばBotsman and Rogers(2010)の定義は「新技術によって可能になったpeer-to-peer市場における物々交換,シェアリング,バーター取引,売買取引,レンタル」であり,この定義には所有権の移転を伴う取引も含まれている。同様に,Belk(2014)は共同消費の定義を「人々が資源の獲得と配分を無料あるいは他の報酬によって調整する行為」としており,物々交換や売買取引といった所有権の移転を伴う交換を含めている。Ertz et al.(2019)はBotsmanらの定義こそが本来の共同消費であると主張し,共同消費が所有権の移転を伴わない取引に限定されるべきではないと主張している。そして,消費者が資源の循環スキームにおいて資源の提供者にも享受者にもなりうることこそが共同消費の本質であると指摘している。このように,共同消費に関しては様々な定義があるが,余剰資源のC2C取引であることは相違ない。

3. シェアリング・エコノミー共同消費と同様に,シェアリング・エコノミーも複数の定義が存在する。Eckhardt et al.(2019)は,詳細な先行研究レビューの結果,以下の5つの特徴を持ち,技術によって可能になった社会経済的システムをシェアリング・エコノミーと定義して統合している。その5つの特徴とは(1)一時的アクセス,(2)経済的価値の移転,(3)プラットフォームによる仲介,(4)拡張された消費者の役割,(5)クラウドソーシングされた供給,である。

第一の特徴は,資源の利用形態が永続的な所有ではなく,短期的なアクセスに基づくという点である(Bardhi & Eckhardt, 2012)。第二の特徴は,取引が金銭的・非金銭的対価の支払いを伴うという点である。第三の特徴は,取引はプラットフォーム(多くの場合はオンライン)の仲介によって実現するという点である。この定義によれば,レンタカーはシェアリング・エコノミーではない。なぜなら,有料の短期的なアクセスではあるが,プラットフォームによる仲介ではなくレンタカー会社が直接消費者に資源を提供しているためである。第四の特徴は,消費者が消費を行う余剰資源の享受者ではなく,余剰資源の提供側の役割も果たすということである。第五の特徴は第四の特徴とも関連するが,シェアリング・エコノミーの供給の担い手は一般の消費者であるという点である。

上記のシェアリング・エコノミーの定義から明らかなのは,共同消費とシェアリング・エコノミーはプラットフォームによって仲介された消費者間の経済的取引であるという点において,ほぼ同義であるということである。実際,共同消費の事例として挙げられているウーバーやエアビーアンドビーは,シェアリング・エコノミーの典型例でもある。そのため,本研究では共同消費をシェアリング・エコノミーと同義語として扱う。

シェアリング・エコノミーは共有(sharing)という語が含まれているが,従来の「共有」とは異なる。Belk(2014)はいわゆるシェアリング・エコノミーのトレンドを批判的な視点で検討し,贈与,共有(sharing),共同消費の相違点を整理している。Belkによると本来の共有は非互恵的であり,社会的関係が存在し,デファクトあるいは法律上の共同所有,共同用益権がある。また,共有行動の重要なポイントは,共有する意図がアクセス権の付与ではなく,他者を助け,人間同士のつながりを作ることにある点であるという。シェアリング・エコノミーは経済的な交換であり,その取引相手は従来のような友人・知人・家族ではなく未知の他人である。そこには従来の「共有」のような社会的関係はなく,社会的な交換とは異なることに留意する必要がある。

4. 一時的所有の周辺概念のまとめ以上,これまでリキッド消費,共同消費,シェアリング・エコノミーを概観してきたが,消費者の所有行動から使用行動へのシフト,所有期間の短期化,単独の所有・使用ではなく,複数人での共有・共用,買い手ではなく余剰資源およびサービス提供者として役割が拡張された消費者,デジタルテクノロジーとオンライン・プラットフォームが可能にする未知の他人同士の仲介,といった現象に着目し焦点を当てているという意味では,各概念は非ソリッド消費的という共通した思想を持った概念と位置付けられる。

一時的所有行動の広まりを牽引するのはオンラインのC2C取引市場であることは既に述べた。本節ではその代表例であるフリマアプリを事例として用いて一時的所有行動を行う消費者を想定し,前節で論じた関連概念との相違点を明らかにしていく。

フリマアプリ事業提供者の調査によると,フリマアプリ利用者(N=463)は「新品を数回使ってフリマアプリで売った(46.7%)」,「新品を1回だけ使ってフリマアプリで売った(37.6%)」経験があると回答しており(Mercari, 2020),こうした二次流通市場を利用している消費者の間で所有期間の短期化が起きているといってよい。こうした行動は所有が一時的であり,所有期間が短命であるため,リキッド消費の特徴を備えていると言える。また,フリマアプリ利用者(N=500)および非ユーザー(N=500)の約7割が「モノをあまり持ちたくない」と回答しており,こうした消費者はリキッド消費の脱物質主義的という特徴を備えていると考えられる。最後に,リキッド消費の特徴のひとつはアクセス・ベースであるが,この特徴に関しては所有権の移転を伴う一時的所有はあてはまらない。しかし,一時的所有行動は,所有という行為を行うもののそれは短期間であり,必要な期間のみ製品の提供する価値にアクセスしているとも考えることができる。前述の通り,リキッド消費とソリッド消費はスペクトラムの極である。一時的所有行動をそのスペクトラム上に位置付けると,極めて「リキッド消費的」であると言える。

つぎに,一時的所有行動と共同消費との相違点を検討する。共同消費の定義に関しては特に所有権の移転の有無について議論が分かれているが,大きな特徴はC2Cの経済的交換であること,ならびにその仲介がプラットフォームによって行われることである。一時的所有の定義には所有の停止時における二次流通市場への売却が含まれている。そして,現在の二次流通市場の担い手がC2Cの取引を仲介するプラットフォームであることを鑑みると,一時的所有は所有権の移転を伴う共同消費と言える。

同様に,Eckhardt et al.(2019)の主張するシェアリング・エコノミーの5つの側面について,一時的所有を照らし合わせて検討する。一時的所有行動は一時的アクセス以外の4つの特徴,すなわち経済的価値の移転,プラットフォームによる仲介,拡張された消費者の役割,クラウドソーシングされた供給,については有していると考えられる。

一方で,一時的所有は,前述の関連概念といくつかの点で異なる。一点目は,短期間ではあるが製品の所有を前提とし,所有権の移転を伴うという点で,Bardhi and Eckhardt(2012)のアクセス・ベース消費,およびBenoit et al.(2017)の共同消費の定義およびシェアリング・エコノミーとは異なる。また,商品の売り手は消費者であり,取引形態がC2Cも含まれるという点で,B2C取引によってサービスが提供されるアクセス・ベース消費とは異なる。これまでの議論をまとめると,一時的所有は所有権ベースでありながらリキッド消費的であるという点が関連する類似概念と異なる独自の特徴であると言える。

2. 従来の所有行動との相違点所有行動は長きに渡りマーケティングの中心的課題であり,製品を所有することと製品を消費することはほぼ同義語として考えられてきた。しかし,近年のシェアリング・エコノミーの登場により,消費欲と所有欲には直交性がある(orthogonal)という議論が開始されるようになった(Lamberton & Goldsmith, 2020)。直交性があるということはすなわち,所有することなく消費する,あるいは逆に消費することなく所有するといった現象が起こり得るということを意味する。前者はアクセス・ベース消費であり,後者は所有物の退蔵があてはまる。

これまで述べてきたとおり,一時的所有行動は文字通り所有を伴う。このことはアクセス・ベース消費との違いであり,従来の所有行動との共通点である。では,一時的所有行動は従来の所有行動とはどのように異なるのであろうか。ひとつめの相違点は,取引の形態である。従来の所有行動の場合,購入する商品の提供者は通常企業であり,取引形態はB2Cであった。しかし,新しい技術やプラットフォームの登場に伴い,商品の提供者として企業に加えて消費者が追加された。また,所有を停止し,売却する際の取引形態としては,従来のリユース方法に加えてプラットフォームが売り手の消費者と買い手の消費者の間に介在するC2C,消費者が中古販売業者に売却するC2Bが追加される。

ふたつめの相違点は,所有期間である。従来の所有行動は,購入した製品を廃棄するまで所有することを前提とし,購入時に売却することは想定していない。しかし,一時的所有行動は所有期間が短く,最初から売却を前提に購入されることも起こり得る。

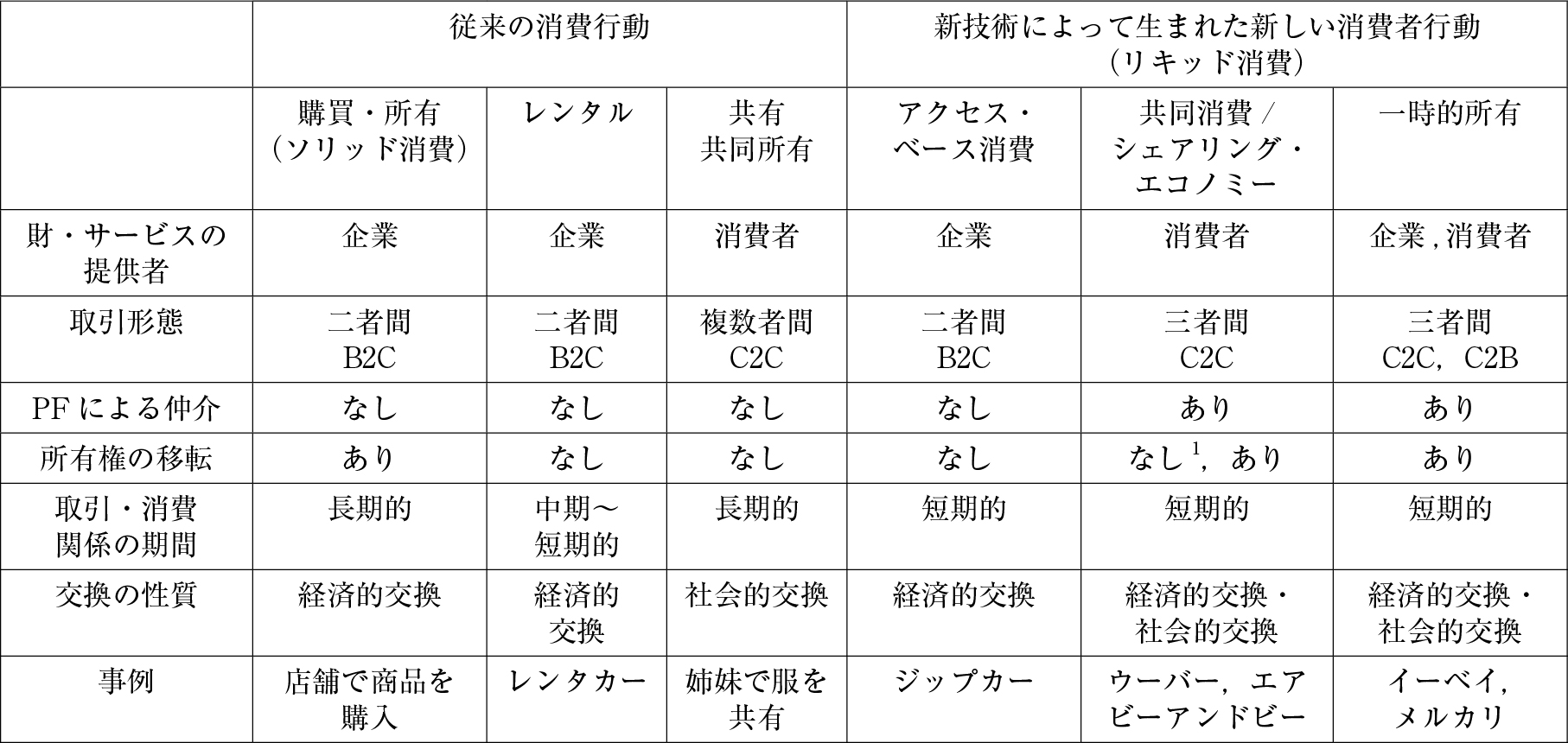

第三の相違点は所有の停止方法である。従来の所有行動の場合,所有を停止する方法は廃棄,退蔵,リユースであった。一時的所有行動の特徴は所有停止時にリユースが行われ,その選択肢が拡大している点である。表1に一時的所有行動の類似概念とそれらとの相違点を提示する。

一時的所有と類似概念との相違点

出典:Benoit et al., 2017をもとに筆者作成

本節では一時的所有行動の広がりに関する研究機会とその示唆を提示する。一時的所有は様々な研究機会を生み出すが,本稿では一時的所有行動に関する意思決定,一時的所有行動の登場による所有時の消費者の態度,企業のマーケティング戦略への影響の三つの側面を取り上げ,論じる。

1. 一時的所有に関する意思決定Eckhardt et al.(2019)が指摘するように,今日までマーケティングの研究は長期的所有を前提とした購買行動の意思決定を研究対象としてきた。従来の所有とは様々な側面で異なる一時的所有の登場は,従来とは異なる購買意思決定の研究機会を提供する。

具体的には,消費者は所有するモノを保有し続けるか売却するかを,どのように決定するのだろうか。所有の効用と費用,および売却の効用と費用の理解については,Hennig-Thurau, Henning, & Sattler(2007)のファイル共有およびLamberton and Rose(2012)のアクセスベース消費の意思決定に関する研究が参考になる。影響要因としては行動に伴う金銭的費用に加えて,所有するモノへの愛着,さらには環境への意識,社会貢献への態度といった価値観も含まれる。一方,Bardhi and Eckhardt(2017)はリキッド消費においてはモノが提供する象徴的な価値やアイデンティティへのつながりよりも,より実用的な便益が重視されると指摘している。ここで挙げた先行研究はアクセス・ベース消費に関する研究であり,一時的所有行動の各段階における実証研究はほぼ行われておらず,この領域のさらなる研究が必要である。

消費者が再販価格を認識することは,一次流通における購買,所有時の使用,保管,修理行動にも影響を及ぼす(Chu & Liao, 2007)。Chuらは台湾と中国の消費者を対象としたインタビュー調査を実施することによって,売ることを前提に購入する消費者は,所有するモノを将来販売することによって可処分所得が増加することを期待できるため,一次流通市場において購買意欲が高いことを明らかにした。また,二次流通市場において売ることを前提に一次流通市場で購入する消費者は,再販価格が高い製品を好み,二次流通市場において売れやすいものを好む傾向にある。さらに,新しい製品の試用意図が高く,製品の状態をきれいに保ち,パッケージや保証書を保管するという。また,一次流通市場における商品の購入後は,継続的にその所有するモノの自己消費する価値と再販価格を比較する。二次流通市場における再販価格が高いという知識は,将来中古品として出品するかどうかに関係なく,一次流通市場においての知覚価値や好意的態度に直接的に影響を及ぼすという。

Chu and Liao(2010)はメンタル・アカウンティングの議論を拡張して内的再販参照価格と外的再販参照価格という概念を提唱し,二次流通市場での販売可能性が一次流通市場における購買に与える影響を実験によって検討している。また,Yamamoto(2020)は二次流通市場における売却条件が一次流通市場における購買に及ぼす影響をコンジョイント分析によって検討している。分析の結果,フリマアプリの売り手は一次流通市場において価格感度が低く,二次流通市場における条件に相対的に強く反応することが明らかになった。

消費者が二次流通市場で自らが所有するものを手放す際には,再販時に得られる経済的な利得や断捨離の満足感以外に,愛着のあるモノを手放す心理的負担も存在するはずである。所有するモノを手放す際の感情に着目した研究としては,Brough and Isaac(2012)がある。本研究では,所有者の愛着や,二次流通市場における買い手の購入意図が,出品価格に及ぼす影響を実験によって検証している。一時的所有における売却時の売却価格の受取意思額についても同様の検証が待たれる。

なお,二次流通市場が普及するということは,二次流通市場において商品を購入する消費者が増加するということでもある。オンラインの二次流通で購入する買い手側の動機としては,経済性(低価格,価格交渉の可能性など),利便性(買い物の生産性,使いやすさなど),イデオロギー(個性の確立,ノスタルジーなど)が確認されている(Guiot & Roux, 2010)が,買い手側の意思決定に関しても多くの研究機会があると考えられる。

2. 所有時の消費者の態度への影響Morewedge, Monga, Palmatier, Shu, & Small(2020)らは共同消費やシェアリングエコノミーの登場により,消費者とモノの関係に変化が訪れていると主張している。従来,モノの消費は一人の消費者に対して付与される単独の法的所有権に紐づくものであった。新たなサービスは法的な所有権を伴わずに消費を可能にするものであり,法的な権利は所有からアクセス権へとシフトしていると述べている。さらに,彼らはデジタル技術が心理的所有(psychological ownership)を破壊していると主張している。なお,心理的所有とは簡潔に言うと何かを自分の所有物であると感じることであり,消費者がモノやサービスに感じる情緒的な愛着を指す(Shu & Peck, 2011)。Morewedge et al.(2020)はこれまでの心理的所有の議論を整理し,心理的所有が消費者と企業の双方の多大なメリットをもたらしてきたと論じている。心理的所有は自己効力感,自己同一性の獲得などの便益を消費者にもたらす。さらに,心理的所有によってモノへの愛着が強化され,知覚された経済的価値が増大する。また,企業にとっては消費者の需要増大,支払意志額の上昇,好意的なクチコミの醸成,ロイヤルティの増大など多様なメリットをもたらしてきた。所有期間の短期化は,こうした便益を減少させる可能性がある。

また,Baxter(2017)は心理的所有が経時的に変化することを指摘している。一時的所有の場合,心理的所有が仮に存在するならば,それはどの時点で発生し,どのように変化するのだろうか。たとえば購入した商品をフリマアプリで売却する場合,モノは一次流通で購入,所有,出品,成約,梱包,発送というプロセスを経る。各プロセスにおいて,心理的所有がどのように変化するのかは今後の研究課題となるだろう。

また,一時的所有は所有の伴う自己拡張の理論にも変化を迫る可能性がある。Belk(2018)は自身の自己拡張理論(Belk, 1988)を再検討し,所有が一時的あるいは他者との共同所有である場合,「人は所有しているモノ(所有物)で定義される(“you are what you own”)」という考え方がどのように変化するのかを考察している。そして,近年のシェアリング・サービスの普及によって,自己拡張理論が「人はアクセス可能なモノで定義される(“you are what you can access”)」という考え方へと拡張される可能性について言及している。高級ブランドのバッグを定額の借り放題で提供するサービスが存在するが,こうしたサービスを利用することによって消費者が自らは購入・所有できない数や種類のブランドバッグへのアクセス権を獲得し,自らのライフスタイルをレバレッジさせていると捉えることができる。シェアリング・サービスの普及と同様に,所有の短期化の広がりは,自己拡張理論に現実に即した修正を促す可能性がある。

3. 企業のマーケティング戦略への影響一時的所有行動の普及は一次流通市場で販売するメーカーの戦略にも影響を及ぼす。メーカーは自社の製品が二次流通市場で売却される可能性を理解したうえで,使用価値と消費者の文脈にフィットしたモノを提供することが必要となる。ここで言う消費の文脈とは一次流通市場における購入,購入後の自己利用,二次流通市場における売却も含めた文脈である。自己利用の文脈的フィットが高くなければ,所有期間はより短命化する可能性が高くなる。

また,C2Cのオンライン二次流通市場が成長するということは,メーカーが品質管理や価格管理が不可能な状態で自社のブランドが販売されるということであり,メーカーにとってはブランド管理が困難になると考えられる。この点は自動車メーカーが公式中古品販売店や認定中古車,認定ディーラーの仕組みが参考になるであろう。また,自動車メーカーや一部の家電メーカーのように独自の下取りプログラムや買い替えプログラムを導入し,売却後の自社製品の購入を促進する,あるいは独自の中古品買取・販売チャネルを構築するなどして,中古品事業を強化するという選択肢も考えられる。

また,二次流通市場で売れやすい,ということは,一次流通市場で選ばれやすい,ということにもつながる。メーカーは一次流通市場における支持だけでなく,二次流通市場における支持も含めて検討する必要があるだろう。フリマアプリ市場で人気が高いのは,ユニクロのように買い手が見つかりやすい,幅広い消費者の支持を集めるブランド,およびナイキやアップルのような著名ブランドである。また,希少性の高い限定品やコラボ品も高額で売買される傾向が高い。

一次流通市場で多くの消費者に支持されているブランドは,二次流通市場でも買い手が見つかりやすく,そのことがさらなる一次流通市場での支持につながる可能性がある。リキッド消費の広まりは,特定のブランドに対して強いこだわりを持たず,その時々に応じたブランドを選択したり,あるいは入手しやすいものを購入するという購買行動が示唆される。Kubota(2020a)によるとこうした行動はdouble jeopardy(Ehrenberg, Goodhardt, & Barwise, 1990)の前提条件と非常に相性が良い。Double jeopardyは低市場浸透率と低購買頻度の二重苦であるが,一時的所有行動を前提に置くと,上記に追加して二次流通市場における不人気というtriple jeopardyになる可能性がある。

著名なブランドが二次流通市場において人気が高い理由としては,高い認知度,ファンの存在,ブランドの信用力などが挙げられる。前述のとおり,一時的所有行動の広がりの背景にあるのは,フリマアプリなどC2C取引市場の普及である。そして,C2Cはアマチュアの売り手であるため,B2C取引を前提とした一次流通市場よりもリスクが高い(Bardhi & Eckhardt, 2017)。こうした状況において買い手のリスクを低減するのがブランドの信頼性付与機能である。つまり,一時的所有の広がりによって,一次流通市場のメーカーは,より一層ブランド力の強化が求められる。

ブランドの生き残りのもうひとつの道は,ここまでの議論とは逆であるが,希少性の確保である。通常,二次流通価格は一次流通市場よりも低くなるが,ブランドによっては,二次流通市場において一次流通価格よりも高い価格で取引されるものもある。こうした傾向は,生産量を絞ったアパレルのブランドや,入手困難な限定品において見受けられる。

オンラインC2Cの取引プラットフォームの登場などにより,不要な所有品を気軽に出品し,中古品を購入する消費者は増加している。企業はこの新しい現実に対応し,ブランドを管理し,顧客との新しいかかわり方を模索する必要がある。また,マーケティング研究としてもチャネル管理やブランド管理の新しい研究機会が生まれたことになる。

本稿ではMacInnis(2011)の理論的な研究論文のフレームワークに即して,一時的所有に関する次の貢献を目指した。すなわち,一時的所有という行動を特定したのち,その行動の記述を行い,他の類似概念との相違点を明確化し,今後の研究機会としてリサーチアジェンダの推奨を行った。本論文の貢献は,リキッド消費やシェアリング・エコノミーの議論を補完し,ひいては既存の所有行動の議論を現実社会に即した形で補完するものである。短命,脱物質主義的,アクセス・ベースの消費行動が近年注目を集めていが,アクセス・ベースではなく,所有権をベースにした新しい消費者行動である一時的消費行動は,従来の所有行動とアクセス・ベース型行動の中間に位置しており,この現象に着目する研究はまだ少ない。ここに光を当て,概念を整理し,今後の研究機会を提示することはデジタル社会におけるモノと消費者の新しい関係を解明する一助となる。

不用品の退蔵や廃棄は,社会全体にとって損失である。一時的所有行動の広まりにより,商品は第二次,第三次の買い手との新たな関係が形成される。また,二次流通市場の広まりは,新品より手の届きやすい価格によってトライアルの獲得と新たな潜在顧客の獲得にもつながる可能性がある。一時的所有行動はオンラインC2C市場の登場によって普及しつつある新しい消費者行動で,おそらくこの変化は不可逆的である。企業も,消費者も,社会も,マーケティングおよび消費者行動の研究者も,この新しい変化を理解し,対応することが重要である。

山本 晶(やまもと ひかる)

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2001年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。2004年同大学院博士課程修了。博士(経済学)。東京大学大学院経済学研究科助手,成蹊大学経済学部専任講師および准教授を経て,2014年より慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授。主にデジタル環境下における消費者行動の研究に従事。