2022 Volume 41 Issue 3 Pages 30-43

2022 Volume 41 Issue 3 Pages 30-43

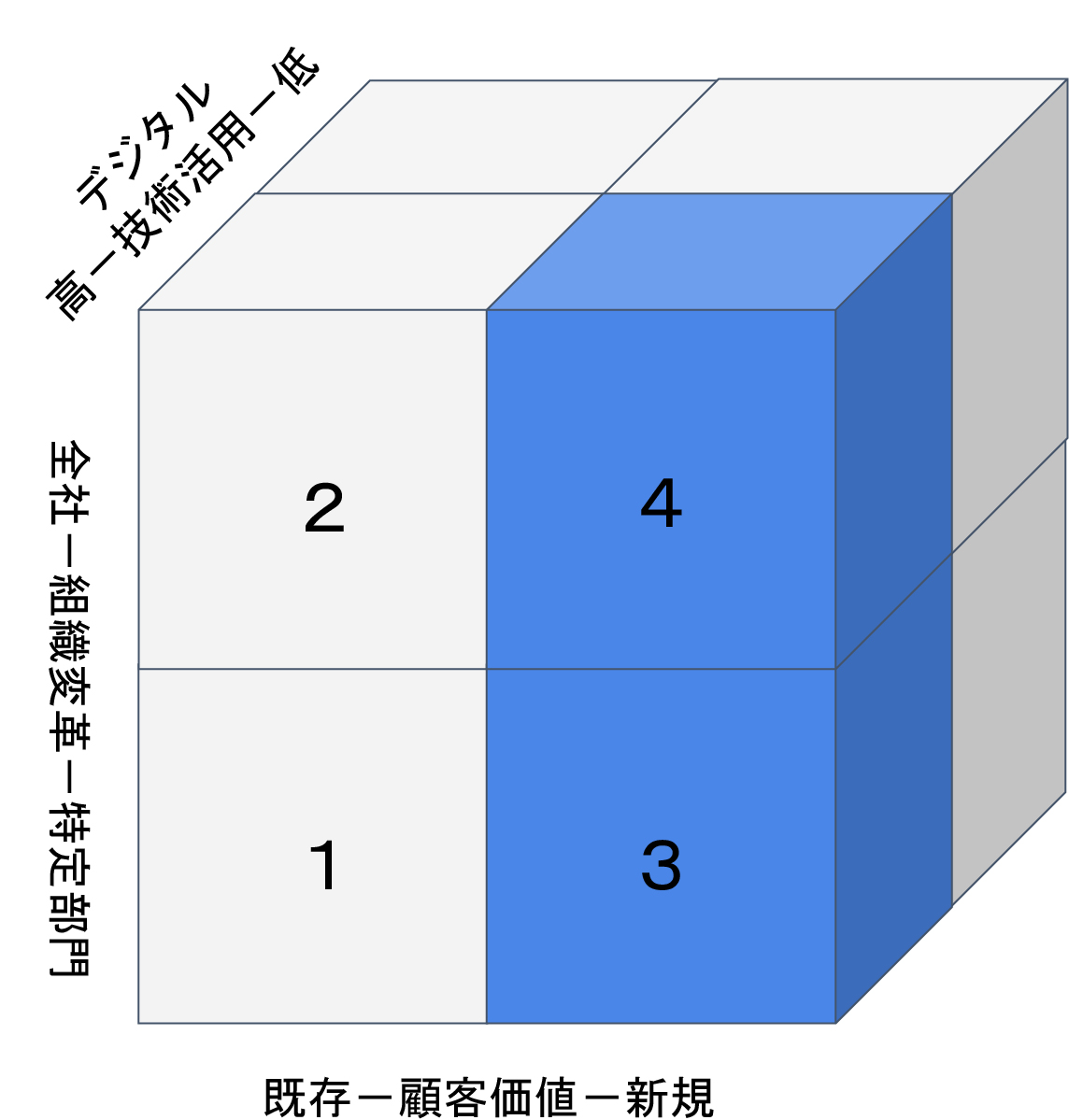

本論文の目的は,デジタル・トランスフォーメーション(DX)のダイナミック・プロセスモデルを提示することにある。まず,本論文のスコープとして,DXをデジタル技術の活用を前提とすること,新たな顧客価値の実現を目的とすること,そのために必要となる企業変革を遂行することとして捉える。次に,DXに関する先行研究の体系的レビューに基づき,その実行過程における動的発展に関する知見の欠如を指摘する。そして,経営分野のダイナミック・ケイパビリティ研究において蓄積されてきた組織能力に関する知見と,マーケティング分野のサービス・ドミナント・ロジック研究において展開されてきた組織内外の主体による資源結合を通じた価値共創に関する議論の統合を図ることで,DXの動的発展を説明するダイナミック・プロセスモデルを提示する。そのモデルは,プラットフォームの有無とステークホルダーの広狭の2つの次元を組み合わせることで4つの象限(段階)を類型化し,ある段階から次の段階への移行(パス)を動態的に捉えるものである。

This paper proposes a dynamic process model for digital transformation (DX). First, we set the scope of current research by defining DX as a process through which digital technologies are used, new customer value is pursued as its goal, and corporate transformation is implemented. Based on a systematic literature review on DX, we then point out the dearth of knowledge on the dynamic processes inherent in DX. Then, we propose a dynamic process model by integrating the insights accumulated in dynamic capability research in the fields of strategy and organizational behavior with extant knowledge on resource integration for value co-creation among various resource integrators developed in service-dominant logic research in the marketing area. By employing a two-dimensional matrix based on “platform” and “stakeholder”, the proposed model attempts to delineate four “stages” and explain two stepwise “paths”, both of which help capture the dynamic nature of DX.

今や耳目にしない日がないほどバズワード化しつつある「デジタル・トランスフォーメーション(以下,DXという1))」には,様々な定義がある。例えば,経済産業省は,『「DX推進指標」とそのガイダンス』の中で「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し,データとデジタル技術を活用して,顧客や社会のニーズを基に,製品やサービス,ビジネスモデルを変革するとともに,業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土を変革し,競争上の優位性を確立すること」(METI, 2019, p. 1)と定義している。また,スイスのビジネススクールIMDは,全世界1,000社以上を対象に調査研究をした知見に基づいて「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ,業績を改善すること」(Wade, Macaulay, Noronha, & Barbier, 2019, p. 27)と定義している。学術研究においても2000年代半ばからDXに関する研究が進展してきた(Stolterman & Fors, 2004)。

本論文では,これら既存のDX研究における定義の共通項,および,筆者らが運営に携わる企業研修プログラム2)においてDXを率いる実務家との対話から得た知見に基づき,DXを(1)デジタル技術の活用を前提とすること,(2)新たな顧客価値の実現を目的とすること,(3)そのために必要となる組織変革を遂行すること,の三点を備えた現象として捉え,その研究対象とする(図1のカテゴリー3および4)。

本論文のスコープ

出典:筆者作成

まず,DXへの関心拡大に伴って急増するDX関連の先行研究を対象に,体系的な文献レビューを行った。経営分野のトップジャーナルを包括するFinancial Times List(FT50)収録の,2000年以降の論文を対象とし,EBSCO Business Source Completeにて「digital transformation」をキーワードとした検索を行った(Zott, Amit, & Massa, 2011)。その結果,49本が該当した。デジタル技術に言及のないものは0本であったが,顧客価値に関する言及のない論文が9本,組織変革に関する言及のない論文が8本,どちらの言及もない論文が12本あり,それらを除いた20本を分析対象とした(表1)。図1のカテゴリーでは,1が0本,2が1本,3が2本,4が12本,また,2と4の両方に跨る論文が5本であった。

体系的文献レビューの対象論文

出典:筆者作成

先行研究の主要な知見としては,以下の四点が挙げられる。

第一に,論文の出版年は,1本を除く19本は2010年以降である。デジタル技術の活用は情報システム分野ではそれ以前から議論されてきたが,DX研究においては「SMACIT」(Sebastian et al., 2017)と呼ばれる近年に普及したデジタル技術の活用が前提である3)。このSMACITのデジタル技術活用に関する問題は,技術の導入それ自体ではなく,デジタル技術の幅広い普及による組織変革にある(Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021)。企業が新たなデジタル技術の導入と組織変革の遂行に苦戦する理由として,その範囲が挙げられる。従来のIT化推進などの取組では,既存事業の業務効率化を目的とした社内の情報活用に焦点があてられるのに対し,DXにおいては,有形,無形の資産をデータとして組み合わせ,新しい顧客価値を創造することや,それを実現するための社内外の様々な主体との連携が必要となる(Govindarajan & Immelt, 2019)。

第二に,前述した社内外の様々な主体との連携の重要性に焦点をあてた研究が増えつつある。社内の主体との連携について,IT部門と事業部門の連携や事業部門横断的な連携の重要性が指摘されてきたことに加え,社外の主体との連携について,米国の病院の医療プラットフォームを患者や薬局などが活用する事例(Agarwal, Gao, DesRoches, & Jha, 2010)や,社外ベンチャーとのデジタル施策の取組(Cozzolino, Verona, & Rothaermel, 2018),既存市場をリードするプラットフォームとの協業(Khanagha, Ansari, Paroutis, & Oviedo, 2020)など,顧客にとどまらず,様々な主体との連携が研究対象となり始めている。

第三に,分析対象論文の2/3以上において,社内外の広範囲なステークホルダーとの連携が行われる場としてプラットフォームが果たす役割が指摘されている。そして,それを中心とするデジタルエコシステムについての議論が発展しつつある(例えば,Cozzolino et al., 2018; Khanagha et al., 2020)。

最後に,既存研究の課題として,DXを進める際の具体的なプロセスの理解が不十分であることが指摘される。先行研究においては,DXが何であるか,またその先行変数や結果変数についての研究は進んできた。一方,その実行過程に関する研究は限定的である。例外として,イタリアの新聞業界(Cozzolino et al., 2018),シスコのプラットフォーム構築(Khanagha et al., 2020)の事例研究がある。前者は社内の取組と外部スタートアップ企業との協業という2段階のモデルを提示し,後者は既存プラットフォームへの補完材を提供した上で独自のプラットフォーム構築に転換するプロセスが記述されている。今後の研究の方向性として,実行過程における発展段階の類型化,そしてその移行過程を直線的に記述するプロセスモデルではなく,様々な試行錯誤を繰り返しながら発展するDXの特徴を動態的に捉えるダイナミック・プロセスモデルの構築が必要である。

本論文は,上述した先行研究レビューに基づき,一点目のデジタル技術の活用を前提とし,二点目のステークホルダーの広狭と三点目のプラットフォームの有無を2つの次元として組み合わせたダイナミック・プロセスモデルを提示することで,四点目のプロセスの理解を深めることを目指す。

先述の通り,われわれは,DXをデジタル技術を活用し,新たな顧客価値の実現を目的として,組織変革を遂行することとして捉えている。経営研究において,こうした変革の動因として考察されてきたのがダイナミック・ケイパビリティ(dynamic capability)である。

1. ケイパビリティとダイナミック・ケイパビリティダイナミック・ケイパビリティを検討する前に,ケイパビリティの考え方を整理しておこう。ケイパビリティは資源ベース理論(resource-based view)の中心的な概念であり(Collis & Montgomery, 1997),「企業内部の個別資源間・活動間の補完性を高めるような企業独自の技術的・社会的システム,プロセス,ルーティンの集合」(Nagano, 2015, p. 82)を指す。

このケイパビリティは,大きく2つの類型に分けられる。特定のタスクを効率的に遂行するための通常ケイパビリティ(ordinary capability)と外部環境の変化に組織を能動的に適応させるためのダイナミック・ケイパビリティ(dynamic capability)である。

通常ケイパビリティは,既存の技術を用いて,既存の顧客に対して既存の製品・サービスを提供するための能力であり,ルーティンを形成する能力でもある。一方,ダイナミック・ケイパビリティは,外部環境の大きな変化に対応するために企業の従来の活動や仕組みを変革する能力と捉えられ,通常ケイパビリティを変化させるより高次のメタ・ケイパビリティと理解される(Teece, 2009; Winter, 2003)。

この研究分野を主導してきたTeeceは,ダイナミック・ケイパビリティを「急激な事業環境の変化に対応するために,組織内部のコンピタンスを統合・構築・再配置する企業の能力」と定義する(Teece, 2007; Teece, Pisano, & Shuen, 1997)。その重要性は,企業の競争優位の源泉を保有する資源やケイパビリティに求める資源ベース理論に対し,急速な外部環境の変化に組織の資源ベースそれ自体を組み替えることで適応し,持続的な競争優位を構築するというより能動的・動態的な視点を持つことにある。

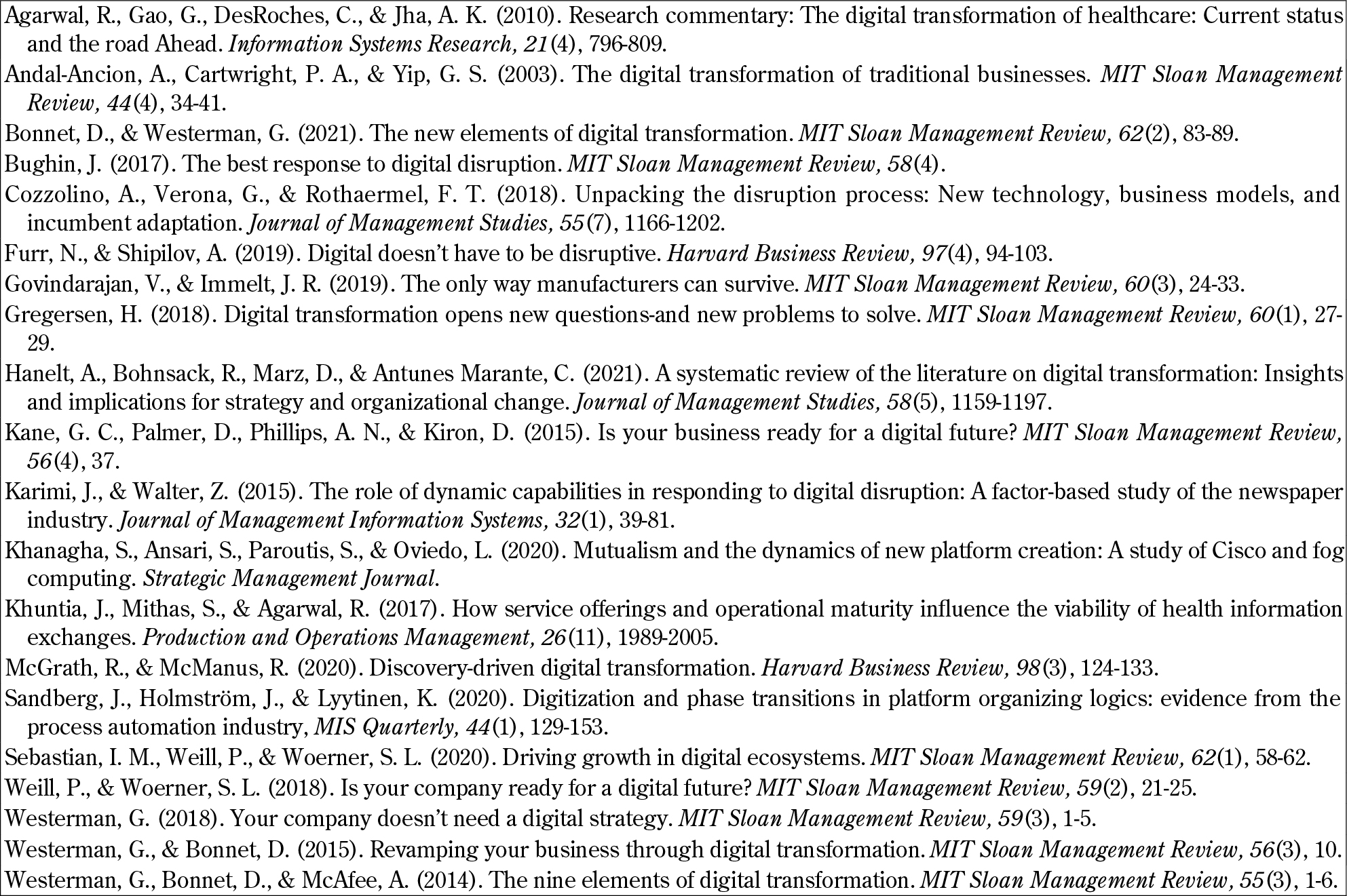

Teece(2007, 2018)によれば,ダイナミック・ケイパビリティは感知,捕捉,および変革という3つの要素から構成される(図2)。感知(sensing)は変化する外部環境において機会を感知する能力,捕捉(seizing)はそうした機会を捉えて,既存の資源,ルーティン,知識,ビジネスモデルを設計・洗練する能力,そして変革(transforming)は,企業の内外の資源を結合,再配置することにより,組織の構造や文化を再調整する能力である。こうしたダイナミック・ケイパビリティを構築することによって,組織は環境変化に動態的に適応し,持続的な競争優位を享受することができる。

Teeceのダイナミック・ケイパビリティ

出典:Teece (2018). p. 44, Figure 4.

2. ダイナミック・ケイパビリティとデジタル・トランスフォーメーションダイナミック・ケイパビリティとDXに共通する発想は,組織を動態的な変革プロセスとして理解することである。両者を因果関係として捉えれば,「ダイナミック・ケイパビリティがDXを推進する」と理解することができる。この理解に基づく研究が現れ始めている。

Warner and Wäger(2019)は,Teeceのダイナミック・ケイパビリティの類型を踏まえつつ,DXに有用であり,デジタルに焦点を当てたダイナミック・ケイパビリティを指摘している。それらは,デジタル感知(digital sensing),デジタル捕捉(digital seizing),そしてデジタル変革(digital transforming)である。その特徴は第一に,それぞれのケイパビリティに下位のケイパビリティを位置づけ,階層的に捉えている点である。第二に,外部環境の変化をデジタルを通じて感知し,捕捉し,変革につなげ,その成果としてビジネスモデル,部門間共同アプローチ,および組織文化の戦略的再生がもたらされるというプロセスモデルとして提示している点にある。一方,この研究は,各段階で発揮されるダイナミック・ケイパビリティを指摘してはいるが,感知から捕捉,そして変革へと段階を移行する際にどのようなダイナミック・ケイパビリティが必要となるかの説明はしていない。

Vial(2019)も,DXのプロセスモデルを提示している。まず,デジタル・ディスラプション(digital disruption)が発生し,デジタル技術を用いた戦略的反応がなされる。この戦略的反応により,組織の変化とそれへの抵抗に影響を受けつつ価値創造のパスに変化が生じ,最終的にはセキュリティやプライバシーに関わるネガティブな結果と業務の効率化や組織成果の向上などのポジティブな結果がもたらされる。このモデルはDXにおける行為群の間の因果関係を概念化した枠組みである。一方,ある行為群が次の行為群をもたらすダイナミック・ケイパビリティについては検討していない。例えば,デジタル技術の利用を戦略的反応に繋げるダイナミック・ケイパビリティや,デジタル技術の利用が価値創造のパスに変化をもたらす際に発揮されるダイナミック・ケイパビリティについては説明がなされていない。

Kondo(2020)は小売業におけるオムニチャネル(omnichannel)を検討するなかで,その条件をDXに求め,オムニチャネルを推進するためには3つのオムニチャネル・ダイナミック・ケイパビリティを構築することが必要であると主張する。第一は統合ケイパビリティ(integration capability)であり,顧客にシームレスな買い物体験を提供するために,実店舗,EC(ネット販売),ソーシャル・メディアといったチャネルや商品,店舗,物流といった機能別組織を統合的に管理する能力である。第二は調整ケイパビリティ(coordination capability)であり,品揃えや価格などの小売マーケティング・ミックスの調整,商品のサプライヤーや物流企業など外部企業との活動の調整に関わる能力である。第三は分析ケイパビリティ(analytical capability)であり,顧客,販売,サプライチェーンから発生するビッグ・データを解析し,有効な顧客戦略につなげる能力である。

これらはオムニチャネル化の推進に必要なダイナミック・ケイパビリティを類型化したものであり,3つのダイナミック・ケイパビリティは並列的に位置づけられている。このため,あるダイナミック・ケイパビリティが他に先行するようなプロセスを想定したものではない。

こうした先行研究で取り上げられてきたダイナミック・ケイパビリティの類型に関して最後に指摘しておかなければならないケイパビリティは,組織外部のステークホルダーに向けられるケイパビリティ,すなわち関係ケイパビリティ(relationship capability)である。関係ケイパビリティは,「多様なステークホルダーとの間で相互作用し,協力し合い,密接な関係を構築するケイパビリティ」と定義される(Jiang, Wang, Zhou, & Zhang, 2020)。前述の通り,業務プロセスの改善にせよ,新たな顧客価値の提供にせよ,DXの目標を達成するためには,組織外部のステークホルダーとの間でエコシステムを構築することが不可欠となる。このエコシステムを構築する際に発揮されるのが関係ケイパビリティである。

以上,DX関連のダイナミック・ケイパビリティ研究をレビューしてきたが,そこに共通する問題点は,DXのある段階から次の段階に移行する際に必要なダイナミック・ケイパビリティの考察が不十分であることである。特に,その実行過程において社内外の様々な主体との連携とその発展段階に焦点を当てた動的過程を明らかにすることが必要である。

マーケティング分野において2000年代半ばに提唱されて以来,議論が進展してきたのがサービス・ドミナント・ロジック(S-Dロジック)である(Vargo & Lusch, 2004)。その発展は,現象としてのDXが進展した時期と軌を一にしている。本章では,その主要概念を概観した後,近年の研究の方向性として様々な主体間の資源結合を通じた価値共創をとらえるサービス・エコシステム研究に言及したうえで,経営研究におけるダイナミック・ケイパビリティの知見との融合を図る市場形成ケイパビリティ研究に焦点をあて,レビューする。特に,前章において指摘した,組織外部のステークホルダーとの連携の際に発揮される関係ケイパビリティの重要性と,DXの発展段階の移行過程において不可欠となるケイパビリティに関する知見の必要性について,近年のS-Dロジック研究の発展がそれらを補完する役割を果たし,ダイナミック・プロセスモデルの構築に貢献する可能性について検討したい。

1. サービス・ドミナント・ロジックとサービス・エコシステムまず,G-DロジックとS-Dロジックの違いは,主に,そのサービス観,価値概念,顧客像にある(Fujikawa, Akutsu, & Ono, 2012)。G-Dロジックの場合,世の中には「モノ」と「モノ以外の何か(=サービス)」があるという前提を置く。また,価値をつくる主体は企業であり,顧客は企業がつくった製品やサービスに対して,その対価を支払い,消費する主体であると考える。この世界観に立つと,顧客の手に製品やサービスが渡る瞬間に発生する交換価値(value in exchange)を最大化することが経営活動の目的となる。

これに対して,S-Dロジックは,世の中で行われる経済活動をすべてサービスとして捉える世界観である。サービスの定義は広く,「他者あるいは自身の便益のために,行動やプロセス,パフォーマンスを通じて,自らの能力(知識やスキル)を活用すること」(Vargo & Lusch, 2004, p. 2)とされる。そして,企業のみでは価値の最大化を実現することはできず,企業と顧客がともに資源を統合し,価値を共創する(co-creation of value)という世界観に立つ。企業や顧客による資源統合を通じて,価値共創が行われ,交換価値にとどまらず,使用価値(value in use)や文脈価値(value in context)を捉える世界観である。

近年のS-Dロジック研究は,価値づくりの主体を「企業」と「顧客」の二者に限定せず,様々な主体(アクター)が価値共創に従事すると考える方向で進展してきた。BtoCやBtoB,CtoCなど特定の主体間の資源統合として価値共創を捉えるのではなく,いわば,不特定多数のAtoA(actor-to-actor)の関係性の中で価値共創を捉える視点である。価値共創を,従来の「バリュー・チェーン」のように川上から川下への線形の資源統合という枠組を通じてではなく,星座のような多様な連鎖として捉える「価値星座(value constellation)」や「サービス・エコシステム(service ecosystem)」を枠組みとして設定し(図3),ミクロ・メゾ・マクロの様々な分析単位における研究が進展してきた(Vargo, 2019; Vargo & Lusch, 2016))。

サービス・エコシステム

出典:Taillard, Peters, Pels, and Mele (2016), p. 2976, Figure 2.

2. 市場形成ケイパビリティ:ダイナミック・ケイパビリティとサービス・ドミナント・ロジックの統合近年,S-Dロジック研究においては,資源ベース理論を源流とするダイナミック・ケイパビリティの知見との統合を図る動きが活発化しつつある(Mele & Corte, 2013)。元来,S-Dロジック研究は,経済活動をサービスとサービスの交換として捉え,様々な主体(アクター)による資源統合(resource integration)を通じて価値共創が行われるとの世界観である点において,一貫して資源ベース理論に基づいているともいえる。実際,S-Dロジック研究の嚆矢とされるVargo and Lusch(2004)は,「資源(resource)」について106回言及している。

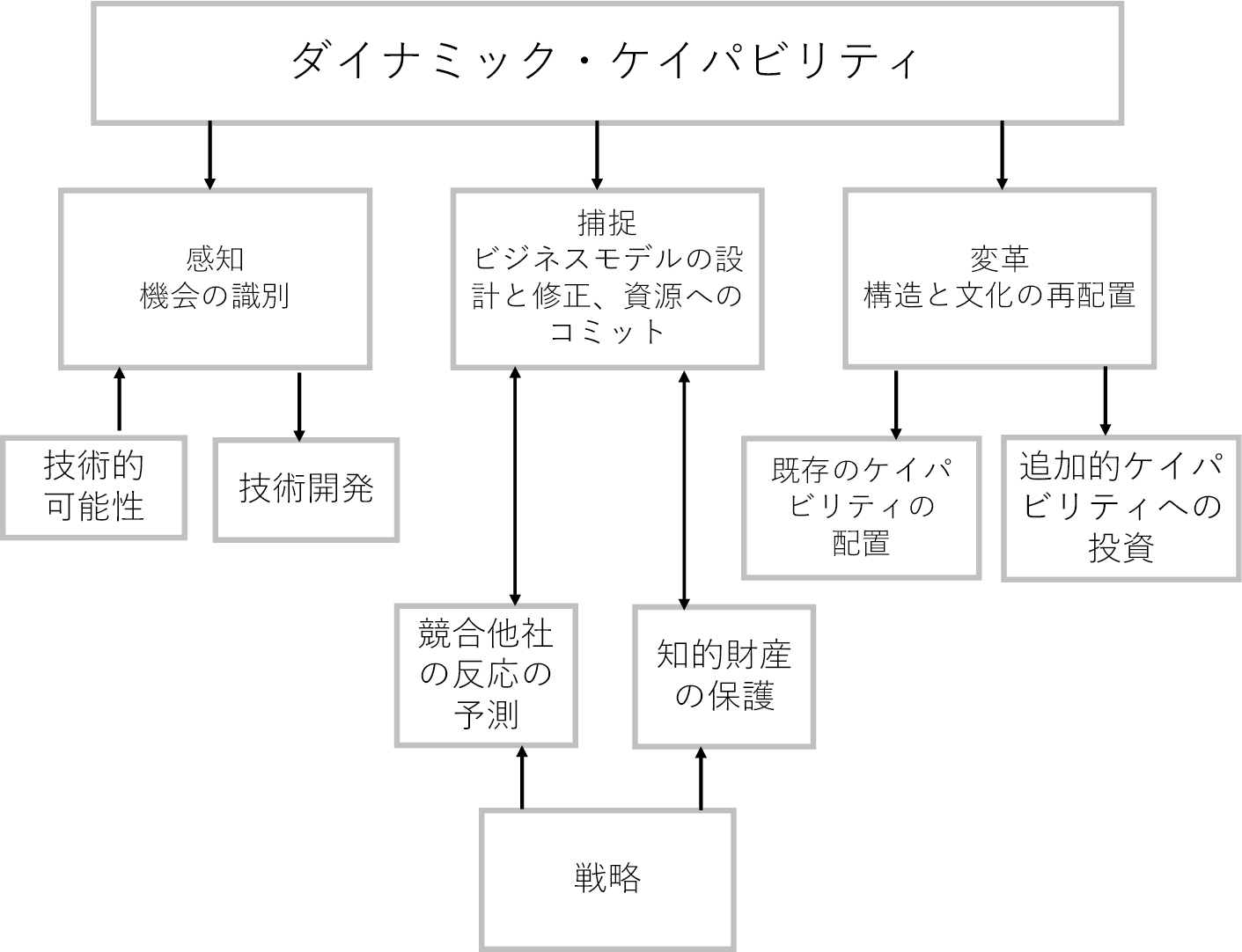

中でも,DXのダイナミック・プロセスモデルの構築にあたり,特筆すべきは,Nenonenらによる「市場形成ケイパビリティ(market-shaping capability)」研究である(Nenonen, Storbacka, & Windahl, 2019)。グラウンデッド・セオリー・アプローチに基づき,様々な産業の21事例,82件のインタビューを通じて,組織外部のステークホルダーとの連携を図り,市場を形作る際に重要となるケイパビリティとして,「起動ケイパビリティ」(triggering capability)と「促進ケイパビリティ(facilitating capability)の重要性を指摘する(図4)。

市場形成ケイパビリティ

出典:Nenonen et al. (2019), p. 623, Figure 2.

起動ケイパビリティは,市場形成過程において「新たな資源結合の引き金を引く能力」と定義される(Nenonen et al., 2019, p. 622)。そして,それを構成する能力として,「資源交換再設計能力」(re-designing exchange:自らのビジネスモデルやマーケティング・ミックスを操作することによって,資源交換のあり方を変更する)(p. 624),「ネットワーク再編成能力」(re-configuring network:ネットワーク内のステークホルダーの数やそれぞれの役割を再構成する)(p. 625),「規範再設定能力(re-forming institutions:市場や社会における慣習や常識,規則等に働きかける)(p. 626)の三つの重要性を指摘する。

また,促進ケイパビリティは,「起動ケイパビリティの構成能力のうちどれをいつどのように駆使し,市場形成を可能にする,もしくは増強する能力」である(Nenonen et al., 2019, p. 627)。その構成能力として,「潜在価値発見能力」(discovering value potential:市場に潜む新しい資源結合の機会を見い出し,価値創造につなげる)と「資源動員能力」(mobilizing resources:社内外の主体を動機付け,拠出可能な資源を駆り集める)の必要性を指摘する。

本論文では,この市場形成ケイパビリティを構成する起動ケイパビリティ(資源交換再設計能力,ネットワーク再編成能力,規範再設定能力)と促進ケイパビリティ(潜在価値発見能力,資源動員能力)を,ダイナミック・ケイパビリティ研究における「関係ケイパビリティ」を詳述したものとして位置付けることで,両研究からの知見の統合を図り,後述するダイナミック・プロセスモデルに反映する。

これまでの議論を踏まえて,ここではDXのダイナミック・プロセスモデルを提示する。

図5に示すように,このモデルは2つの次元を組み合わせた4つの象限(段階)からなり,特定の段階から別の段階への移行(パス)を発展的に捉えるものである。横軸は,プラットフォームが存在するかどうかである。ここでいうプラットフォームはイノベーション・プラットフォームを意味し,その上でステークホルダーは独自の補完製品・サービスを開発・提供し,イノベーションを促進する。一方,縦軸はDXに関与し,それによる利益を享受するステークホルダーが企業内に閉じているか,企業外に開いているかである。

デジタル・トランスフォーメーションのダイナミック・プロセスモデル

出典:筆者作成

DXのダイナミック・プロセスモデルをプラットフォームの有無とステークホルダーの広狭の2次元から捉えるのは,先行研究の章において前述したように,主要研究の多くがこれら2次元を考察の対象としているからである。すなわち,個々の研究がDXのダイナミック・プロセスに焦点を当てているかどうかにかかわらず,これら2次元はDXの機能や構造を理論的に記述・分析する際に,中核的な視座となっている。この点において,プラットフォームの有無とステークホルダーの広狭はDXの基底的な次元として理解することができる。

さらに,これらの次元はDXの発展段階を示している。つまり,プラットフォームを有し,企業外部のステークホルダーとの関係を構築している段階をDXの一定の帰着点として位置づけると,DXはこの帰着点に向けての発展プロセスと捉えることができる。それゆえ,この2次元を組み合わせてDXのダイナミック・プロセスモデルを構築することは,妥当であるといえるだろう。

さて,DXの発展段階はこの2次元に基づき,スタンドアローン,企業間情報/データ共有,社内共有プラットフォーム,およびデジタル・プラットフォーム・エコシステムの4つに類型化することができる。そしてスタンドアローンからデジタル・プラットフォーム・エコシステムへとDXの発展段階の移行過程を動態的に記述するのが,ダイナミック・プロセスモデルである。

1. スタンドアローンダイナミック・プロセスの出発点は,左下の段階「スタンドアローン」である。プラットフォームが形成されておらず,ステークホルダーも組織内に閉じている状態である。ここでは,総務,人事,財務・会計等の業務データや顧客,生産,商品,物流・ロジスティクスなどの取引データがアナログからデジタルに変換される。この段階では,業務プロセスの変更は行われず,あくまで情報のデジタル化を通じて業務の効率化を図ることが目的である。

この段階で重要となるダイナミック・ケイパビリティは,デジタイゼーション・ケイパビリティ(digitization capability)である。このケイパビリティは,データの生成,送信,保管,アクセスからなるデータ次元,データに関わる法制,契約,社会に関連する許可次元,およびデータの分析,可視化,報告のアナリティクス次元の3つの次元からなる(Ritter & Pedersen, 2020)。このケイパビリティによって企業は情報のデジタル化を図り,デジタル・データに関わる規程を整備し,データ分析に基づく意思決定へと繋げることができる。

2. 企業間情報/データ共有上記のスタンドアローン段階を出発点として,次の段階は2つの可能性がある。1つは,左上の「企業間情報/データ共有」である。この段階では,企業内に留まっていた生産,商品,販売,物流・ロジスティクス,あるいは顧客に関するデータが企業外部のステークホルダーと共有される。このステークホルダーには,サプライヤー,メーカー,流通業者など取引関係にある企業だけでなく,物流・ロジスティクスを担う物流企業,決済等で提携する金融機関,ソーシャル・メディアを運営する情報企業などが含まれる。取引関係にある企業との間では,生産,商品,販売,物流,顧客に関わる情報が共有され,新製品開発,生産の計画化や弾力化,サプライチェーンの効率化,また消費財の場合には,消費者の決済方法の把握やカスタマージャーニーの捕捉が図られる。

「スタンドアローン」から「企業間情報/データ共有」への移行に重要な役割を果たすダイナミック・ケイパビリティは,関係ケイパビリティ,調整ケイパビリティ,および分析ケイパビリティである。

関係ケイパビリティは,取引関係にある企業のなかから情報/データを共有すべき企業を選別し,共有に関わる種々の条件や方法について交渉を重ね,合意形成を図り,契約を交わす一連のプロセスで発揮される。こうした情報/データ共有に基づく企業間関係が構築されると,時間の経過とともにこの関係のなかで関係特定的な資源やケイパビリティ(relationship-specific resources/capabilities)が形成される。それは例えば,データに関わる共通の知識ベース,分析手法,あるいは共同組織である(cf. Helfat et al., 2009)。この一連のプロセスにおいて,前章で紹介した市場形成ケイパビリティを構成する起動ケイパビリティの資源交換再設計能力,ネットワーク再編成能力,規範再設定能力,および,促進ケイパビリティの潜在価値発見能力,資源動員能力はいずれも重要となると考えられる。

調整ケイパビリティは,部門内で構築された特定の業務に関わる情報/データのシステムを取引企業や補完企業に開放し,共有する際に発揮される。生産,商品,販売,顧客といったデータ・セットについて,連携する企業との間で調整が図られる。販売データを物流業者と共有することによって物流業者は効率的な配送を行うことができる。こうしたデータ共有の局面において,提携企業と種々の調整を行うことが継続的な関係の強化につながる。

分析ケイパビリティは,特定の業務に関わる情報/データをシステム上で共有するだけでなく,それを洞察力をもった視点から分析することを通じて,企業間の活動や戦略的な意思決定に有用な情報を導き出す。特定の業務の情報/データの連携企業との共有に基づく分析は,自社部門内に閉じた分析に比べてより知識ベースを拡大し,その結果,より効果的な企業間活動をもたらすことになる。

3. 社内共有プラットフォーム「スタンドアローン」からのもう1つの移行ルートは,右下の「社内共有プラットフォーム」である。ここでは,部署内に局所的に「スタンドアローン」として留まっていたデジタル・データが全社的に共有される「情報/データ統合プラットフォーム」に移管される。このプラットフォームには,会計,人事,生産,物流,販売といった基幹となる業務を統合的に管理する統合基幹業務システムと呼ばれるERP(Enterprise Resources Planning),様々な業務データを収集・分析し,経営の意思決定を支援するBI(Business Intelligence),顧客の属性・購買利用データに基づいて顧客との関係を管理するCRM(Customer Relationship Management)や顧客データベースの管理や営業活動の可視化・効率化を図る営業支援システムのSFA(Sales Force Automation),あるいは社員の知識やノウハウを組織として収集・共有し,企業レベルでの価値や競争力の向上を図るナレッジマネジメント(knowledge management)など,業務や営業,顧客関係といった特定の機能を効率的に遂行するためのデジタル・システムが含まれる。

スタンドアローンから社内共有プラットフォームへの移行は,特定のデータが局所的に部署内に留まるのではなく,全社レベルに広がることである。この移行に重要な役割を果たすダイナミック・ケイパビリティは,統合ケイパビリティと調整ケイパビリティである。

統合ケイパビリティは,スタンドアローン段階でそれぞれの業務や機能に特化して導入された個別システムを統合するためのケイパビリティであるが,既存のシステムを統合システムに移管する際に発生する様々な埋没コストを可能なかぎり削減しなければならない。統合ケイパビリティは,こうしたスタンドアローンに埋没した業務コストを軽減し,より大きな成果を目指す社内共有プラットフォームへと移行する際に不可欠である。

調整ケイパビリティは,スタンドアローンから社内共有プラットフォームを構築する際に,2つの局面で発揮されなければならない。第1は個々の部門と全社という垂直的な階層の調整である。ここでは,各部門において部分最適に構築されたシステム,業務,あるいは資源を全社的な観点から再編し,組織レベル間の相互依存の最適化が図られる。第2は,社内共有プラットフォーム上の調整である。全社的な社内共有プラットフォームにおいては,データの量,種類,発生頻度がきわめて高い。こうしたデータの量的,質的な多様性が高まるほど,それらをプラットフォーム上で関連づけ,特定の業務の遂行に有用な情報を導出することが困難になる。この困難をデータの相互関連性に着目することで軽減し,業務プロセスの改善に結びつけるのが調整ケイパビリティである。

4. デジタル・プラットフォーム・エコシステムDXのダイナミック・プロセスモデルの終着点は右上の「デジタル・プラットフォーム・エコシステム」である。これは,デジタル・プラットフォームを所有する自社とステークホルダーがイノベーションを創出するネットワークの総体である(cf. Hein et al., 2020, p. 30)。

この段階の目標は,様々なデジタル技術を用いたステークホルダーとの協業により,イノベーションを創出することである。例えば,IoTによるデータがステークホルダー間で共有され,生産性の向上や在庫管理の効率化などが図られる(Saarikko, Westergren, & Blomquist, 2020)。また,AIとアナリティクスを活用することにより,ビッグデータの解析の精度と速度が飛躍的に向上し,新製品開発や需要予測,顧客セグメント化など,様々なソリューションが提供される。

この段階にいたるパスは二通りある。まず,「企業間情報/データ共有」の仕組みがイノベーション・プラットフォームに転化することによって到達するパスI(左上から右上)では,調整ケイパビリティと分析ケイパビリティが重要となる。このパスでは,企業間で共有される特定業務におけるデータが他の業務データと合わせて他のステークホルダーとともにプラットフォーム上で共有されることになる。この際,イノベーションを創出するためにどのデータをどのステークホルダーと共有すべきか,どのデータとどのデータを組み合わせて,どのステークホルダーと協業すべきかといったデータとステークホルダーとの組み合わせ局面で発揮されるケイパビリティは,調整ケイパビリティである。またそうした組み合わせのなかで遂行されるデータ分析からは,既存の業務プロセスや提供価値を大きく変えるイノベーションの創出が期待される。

一方,「社内共有プラットフォーム」で企業内に閉じたプラットフォームが社外のステークホルダーに開放されるパスII(右下から右上)では,すべてのダイナミック・ケイパビリティが必要である。社内の共有プラットフォームを外部のステークホルダーに展開するためには,様々な主体と関係を構築するための関係ケイパビリティが不可欠である。社内に限定された意思決定の権限と範囲が及ばない主体との間でプラットフォーム・エコシステムにおいて協業することは,それぞれのもつ資源とケイパビリティの共有に関わる合意が必要となる。特に,市場形成ケイパビリティを構成する起動ケイパビリティのうちの規範再設定能力や,促進ケイパビリティのうちの資源動員能力が発揮される必要がある。

また,プラットフォーム・エコシステムにおいてステークホルダーと成功裏に協業するためには,資源やケイパビリティを企業間で統合的に管理する統合ケイパビリティが発揮されなければならない。さらに,こうしたデジタル・プラットフォーム・エコシステムにおいて,諸活動や資源・ケイパビリティをステークホルダー間で効果的に編成・配分する調整ケイパビリティ,ならびにステークホルダーとの協業によりデータを多面的に分析することにより,より高次のソリューションを引き出す分析ケイパビリティも必要とされる。

本論文では,まず,DXを(1)デジタル技術の活用を前提とすること,(2)新たな顧客体験の実現を目的とすること,(3)そのために必要となる企業変革を遂行すること,として捉え,そのスコープとして設定した。次に,DXに関する先行研究の体系的レビューに基づき,その実行段階における動的過程に関する知見の欠如を指摘した。

そして,経営研究のダイナミック・ケイパビリティ論において蓄積された組織能力に関する知見,および,マーケティング研究のサービス・ドミナント・ロジック論の近年の研究において展開されてきた組織内外の様々な主体間の資源結合による価値共創の議論をレビューし,その統合を図ることで,DXの動態的過程を説明するダイナミック・プロセスモデルを提示した。前者からは,統合ケイパビリティ,調整ケイパビリティ,分析ケイパビリティの類型を明確にしたうえで,DXプロセスにおける関係ケイパビリティの必要性を明確にした。後者からは,サービス・エコシステムに関する研究から市場形成ケイパビリティの概念を紹介し,それを構成する起動ケイパビリティと促進ケイパビリティを,関係ケイパビリティを詳述するものとして位置付けた。

われわれが提唱するダイナミック・プロセスモデルは,プラットフォームの有無と,ステークホルダーの広狭の2つの次元を組み合わせた4つの発展段階からなり,ある段階から別の段階への移行過程を2つのパスとして動態的に捉えるものである。

しかし,本論文が提示するダイナミック・プロセスモデルは,DXの動的過程を概念的に記述したものにすぎない。経営現場におけるDXのプロセスがどのように進み,いかなる課題に直面し,どのように乗り越えていくか,プロセスの実際を明らかにする必要がある。それは,これに続く実証研究が果たすところとなる。

藤川 佳則(ふじかわ よしのり)

一橋大学経済学部卒業。同大学院商学研究科修士。ハーバード・ビジネススクールMBA(経営学修士),ペンシルバニア州立大学Ph.D.(経営学博士)。ハーバード・ビジネススクール研究助手,ペンシルバニア州立大学講師,オルソン・ザルトマン・アソシエイツ(コンサルティング),一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師,准教授を経て現職。2020–2022年,米国イェール大学経営大学院客員准教授。専門は,サービス・マネジメント,マーケティング,消費者行動論。

近藤 公彦(こんどう きみひこ)

1984年同志社大学商学部卒業後,1990年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。現在,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(専門職大学院)教授。この間,2005年から2006年にかけて,米国ノースウェスタン大学大学院IMC学科客員教授。

専門は,マーケティング論および流通システム論

今井 紀夫(いまい のりお)

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻博士後期課程に在学中。修士(統合マーケティングコミュニケーション)。専攻はデジタルトランスフォーメーション。