2025 Volume 6 Issue 1 Pages 16-23

2025 Volume 6 Issue 1 Pages 16-23

芸術を扱うアートマーケティングは,多くの場合,作品とオーディエンスの間を繋ぎ,組織的に実行され,多くの研究において,その観点から論じられてきた。しかし,アーティスト本人によるマーケティングへの具体的関与や実践については議論の焦点となってこなかった。アートマーケティングでは,アート特有の状況から顧客志向よりアーティストの表現が尊重されてきた一方,アーティスト本人はマーケティングから遠ざかってきた。近年,現代アートはビジネスシーンからも注目され,この分野のアーティストにとって新たな活躍の場が広がっている。この新たな状況は,それまで他者に委ねられていた価値形成プロセスにアーティストが能動的関与を試みるチャンスでもある。そこで本研究では,アーティストのチャレンジ的なマーケティングへの可能性を探求するため,基盤となるアーティストの価値形成への関与について考察した。アート特有の価値形成のプロセスを明らかにし,同時に経済活動に距離をとるアーティストの態度について考察したところ,アーティストがアートマーケティングを実行するための鍵はオーディエンス及びステークホルダーの存在であることが導かれた。

Art marketing has been systematically implemented with the goal of connecting works of art with audiences. There has been much research from this perspective. However, the specific involvement and practice of marketing by artists themselves has not been examined. Due to the unique circumstances of art, art marketing has placed more emphasis on respecting the artist's expression than on customer orientation, while artists have distanced themselves from marketing. In recent years, contemporary art has attracted the attention of the business world in Japan, and new opportunities are being created for artists in this field. This new situation provides an opportunity for artists to participate in the value creation process that has previously been left to others. In this study, we examine the involvement of artists in value creation as a basis for exploring the possibilities and challenges of marketing by artists. While discussing the stance of artists who distance themselves from economic activities, we clarify the value creation process unique to art and conclude that audiences and stakeholders are key to implementation of art marketing by artists.

アートマーケティングは大きく分けて文化施設等の文化事業を対象に実施されるものと,作品やアーティストを対象に行われるものがあるが,後者の中でも,アートワールドにおけるアートビジネスにおいては,その特殊性によってマーケティングの成立は難しいというアート関係者の中で共通の認識がある。多くの文化論,芸術論,アートマネジメント論において,芸術とはアーティストの意思を表現するものであり,必ずしも鑑賞者の要求に応じて制作されるものではないとされる。(Araki, 2024)また表現者であるアーティストにとっては,鑑賞者への迎合が表現に影響するという漠然とした恐れとなって,顧客にフォーカスするマーケティングへの距離が自ずと生じている。

しかしながら,Colbert and Ravanas(2018/2021)は,マーケティングと距離をとるアーティストの態度について,マーケティング原理の解釈の誤りがあると指摘する。表現の理解者となるオーディエンスとの結びつきを生み,「適切で洞察力に優れたマーケティングの主体的取組は,アーティストが活躍する助けとなりうる」(Colbert & Ravanas, 2018/2021, p. 20)ことで,アーティストにとってもマーケティングは有用なものとする。

近年,日本においても現代アートを中心にアートとビジネスの関係が結ばれ,アーティストの活動の場を多様に広げている。また,SNSでの発表がチャンスにつながり,その一方で新進のアーティストの登竜門となってきた公募展は減少するなど,アーティストのチャンスメイクの場は変わってきている。このような環境の変化にあって,アーティストはアートワールド内外を問わず多元的な関係性の構築を試みることに関心を払わなければならず,アーティストにとってのマーケティングへの認識はこれまでと変わってくるものと推察される。

よって本研究では,これまで注目されてこなかった,アーティストにとってのアートマーケティングを捉えるため,近年,活動環境に変化がもたらされている日本の現代アートのアーティストに焦点をあて考察を試みる。

アーティストのアートマーケティングについて概観すると,Wakabayashi(2010)は,アートマーケティングの先行研究を研究者や実践者の立場の違い,アートマネジメント,アートマーケティング,ギャラリー経営者,アーティストそれぞれの立場によって整理した。その中で,アーティストの立場においては市場との関係が肯定的に捉えられ,アーティストの村上隆が独自に展開する市場に対する取り組みについて論じていることが取り上げられており,アーティストが市場に向き合う必要性について,アーティスト自身が課題と考えていることが示されている。

その一方で,国際的なアーティストのMurakami(2012)が「セカンドオプションのエリア」というように,作品の価値形成とアーティストの活動継続はアーティスト個人の努力によってのみ成し得るものではなく,アートワールドの関係者によって作品の価値やアーティストの評価は形成されていく。よって,市場への関与を図りながら,こうした人の輪の広がりを創り出すことがアーティストの活動には求められ,アートマーケティングを実行する基盤の一つになるといえる。

また,そのような活動が求められる新たな環境のひとつとして,ビジネスシーンからのアーティストへの注目が挙げられる。

グローバルなアートマーケットはおよそ20年の間,拡大を続けており,2006年には$54.4million(McAndrew, 2017)とされていたものが,リーマンショックやコロナ禍を後目に成長を続け,現在の市場規模は$65 millionとされている(Bijutsutecho, 2024)。日本の市場はMcAndrewによるレポートの中で1%を占める市場規模とされ,世界に占める比率は小さいものの,マーケット規模拡大の影響を受けるように現代アートへの日本国内の関心も年々高まっている。センセーショナルにグローバルアートマーケットの出来事がニュースサイトで報じられ,ビジネス界ではアート思考が話題となり,美術界にあっても2023年から新しく東京で国際アートフェアがスタートした。さらに,直島のような国際的に評価を受けるアートスポットや大型芸術祭が国内外から観光客を集め,都市再開発や店舗開発などにおいて地域社会とのコミュニケーションを狙った事業コンセプトの核にアートを組み入れるなど,現代アートは日本社会に広く浸透しながらビジネスと関係する機会を増やしている。

個別の企業の事例を挙げると,社屋の各フロアにエマージングアーティストの作品をインストールしたユニバーサルミュージック合同会社のように,数多くのオフィスに現代アート作品がインストールされ,中でもマネックスグループ株式会社ではいち早く2008年からアーティストに自社内でのコミッションワークを依頼し,社員とアーティストとのコミュニケーションの機会をつくっている。また,三菱地所株式会社が手掛けるオフィス街の再開発でもギャラリーを誘致し通常のギャラリースペースではなくアーティストのオープンアトリエとするなど,多くのビジネスパーソンとアート,アーティストとの出会いの場がつくり出されている。行政においても京都府が主催する新機軸のアートイベント「Artists’ Fair Kyoto」ではアーティスト本人が売買するユニークな運営が注目されている。それらの多彩な参入者による新たな場に招かれたアーティストは,アートワールドにとどまらない活動をすることになるものの,新たな環境において新たなオーディエンスに接するチャンスを得ることとなる。

アーティストは新しい環境を舞台に,オーディエンスとの出会いのチャンスについて無関心でいることはできないと考えられるが,なぜ,オーディエンスを対象としたマーケティングに積極的な関心がもたらされないのか。

文化政策の研究者Throsby(2010/2014)は,クリエイティブ産業を「同心円モデル」として概観し,そこでアートをはじめとする芸術は,クリエイティブ産業の核心として扱われている。しかしながら,アートの価値の源泉となるアーティストの活動には経済的な課題がつきまとい,大多数のアーティストの経済活動はグローバルマーケットの盛り上がりとは一線を画す。実際,日本においても芸術家業の年間売上高は280万円にとどまり,クリエイターの中でも特に低いとされている(METI, 2022)。米国の研究者Cowen(2006/2013)が,クリエイターは生み出したイノベーションの価値の5%しか報酬を得ていないという推定を援用したように,芸術や文化を生み出すクリエイターそのものは経済的に充足することが難しいという認識は,グローバルに共通する。

また,芸術は金にならないという世間一般の認識ばかりでなく,Throsby(2010/2014)が,アーティストは非金銭的な精神的に得られるものを重視し,最小限の所得という制約的状況を避けられないと指摘するように,アーティスト自ら金銭的な制約を選択する状況も存在する。Abbing(2002/2007)は,アートワールド内外問わず多くの人がアートに抱く認識を「芸術の神話体系」と呼び,「アーティストは無私で芸術に奉仕する」,「金銭と商取引は芸術の価値を貶める」,「コストと需要から解放されたときにのみ,芸術的な特質が生まれる」,「アーティストは耐えなければならない」のようなイメージの数々を挙げ,芸術は神聖であるという神話体系が芸術の経済に影響を及ぼし,芸術の経済を例外的なものにしていると論じ,アーティストと経済活動との距離を指摘する。

実際,日本においても,アーティストの創造への衝動は,芸術の高みとも呼べる理想にあり,そのため,制作時間を確保するために短時間労働に就き,家族など支援者からの贈与を受け,なんとかやりくりして制作活動を行っている。しかし,美術館などアートワールドの場で作品を発表することと金銭的な報酬は折り合わず,表現手法によっては収蔵が困難であるために美術館やコレクターの購買に至らないということにも表れているように,芸術的価値と市場的価値は必ずしも一致するものではない。それゆえにアーティストは作品と経済活動を切り離して向き合うものと考えられる(図1)。

アーティスト活動のアウトプットと制作姿勢

出典:筆者作成

このようにアーティストと経済活動の間には距離が生じ続け,このことを一因として,経済活動に関わるオーディエンスとの関係構築に関してはアーティスト本人が励むものではないという状況を後押ししていると考えられる。

また,アーティストの表現の観点からみると,国際的に評価を受けるアーティストの田中功起は,アーティスト個人の能力が市場に合致することとアートとは関係ないと,市場に関わる活動を否定的に述べるように(DOTPLACE, 2016),アーティストの社会に向き合う表現姿勢として,市場的価値を生じさせる資本主義経済の不平等さなどへの関与に抵抗を抱き,アートが経済活動に関わることを避けることも影響を及ぼしていると考えられる。

では,アーティストが志向するアートワールドにおける価値形成はどのように成されているのだろうか。

Wakabayashi(2010)はアート財からみる作品の価値形成について,「アーティストが作品を開発し,様々なステークホルダーがその価値形成に関わっていき,時間経過によって『芸術的価値』と『市場的価値』が付与されていく」と示した。芸術的価値の背景となるアートヒストリーは,美術館やギャラリーでの企画展や美術批評によって形成され,市場的価値は美術商やギャラリスト等を介して顧客に販売され形成される。そして,時間の経過とともに双方の価値が高まる状況が続くと,これが作品価値となって形成されていく。

このアート作品の価値形成プロセスモデル(Wakabayashi, 2010, p. 78, fig. 2)は作品を対象とした概念であるが,アーティストの評価は作品と表裏一体の関係にあるため,芸術的価値,市場的価値の双方による価値形成プロセスはアーティストの活動においても自ずと共通する。一方で,多くのアーティストの立場を起点にすれば,アートワールドの中で一定評価され,財としての位置付けを得て,価値形成に関係するステークホルダーからの関与を受ける位置にあるアーティストのように,時間経過が進めばオーガニックに価値が形成されるものではないため,芸術的価値,市場的価値の双方へのアプローチが能動的に,また継続的に図られなければならない。返せば,芸術的価値,市場的価値を生き来するアクティブな作用が続けられることによって,ステークホルダーによる多元的な支援が加わり,価値に作用するドライブとなってアーティストの評価及び作品価値は高められる。このアーティストにとっての価値形成モデルをWakabayashi(2010)を参考に新たに概念化し図2に表す。

アーティストの価値形成モデル

出典:筆者作成

これまで述べてきたように,アーティストが志向するのは芸術的価値であることから,市場的価値の形成については美術商やギャラリストら他者のアクションに委ねられることがアートワールドにおいて一般的である。しかし,図2のモデルのように,価値に対するアクティブな作用を生み出し続けなければアーティストにとっての価値形成はままならない。市場的価値の形成に距離をとることが当たり前とも考えられるアーティストが価値形成に能動的に関与する可能性が見いだせるのか,アート関係者へのインタビュー調査から分析を行った。

インタビューはアーティスト,キュレーター,ギャラリスト,コレクター,アート事業の経営者の14名に対して,対面とオンラインで行った。調査期間は2022年9月29日~2024年1月13日である。インタビューイーは,新機軸のアートイベント,アート事業に関係する人物を選定し,アートのあり方に新たなアプローチを試みる本研究の趣旨に予め理解を得ているものとして選定した。そして,アートへの関わりを内容に非構造化インタビューを行った。

2. 調査結果の分析アーティストにおけるナラティブから,マーケティングに関係する要素として,オーディエンスに関与する言説が着目されたため,5つのカテゴリと16の概念を生成し,一覧表(表1)に示した。このオーディエンスに関与する言説は美術的価値に関するものが中心であったが,その対象は必ずしも価値の形成に影響を持つ美術評論家やキュレーター,コレクターばかりでなく,鑑賞者としてのオーディエンスの反応に対し細やかに感応しており,活動の喜びにも昇華されていた。そして表現や作品の意図についてより多くの人々とのやりとりを志向する面が色濃く表れた。

アーティストへのインタビュー

出典:筆者作成

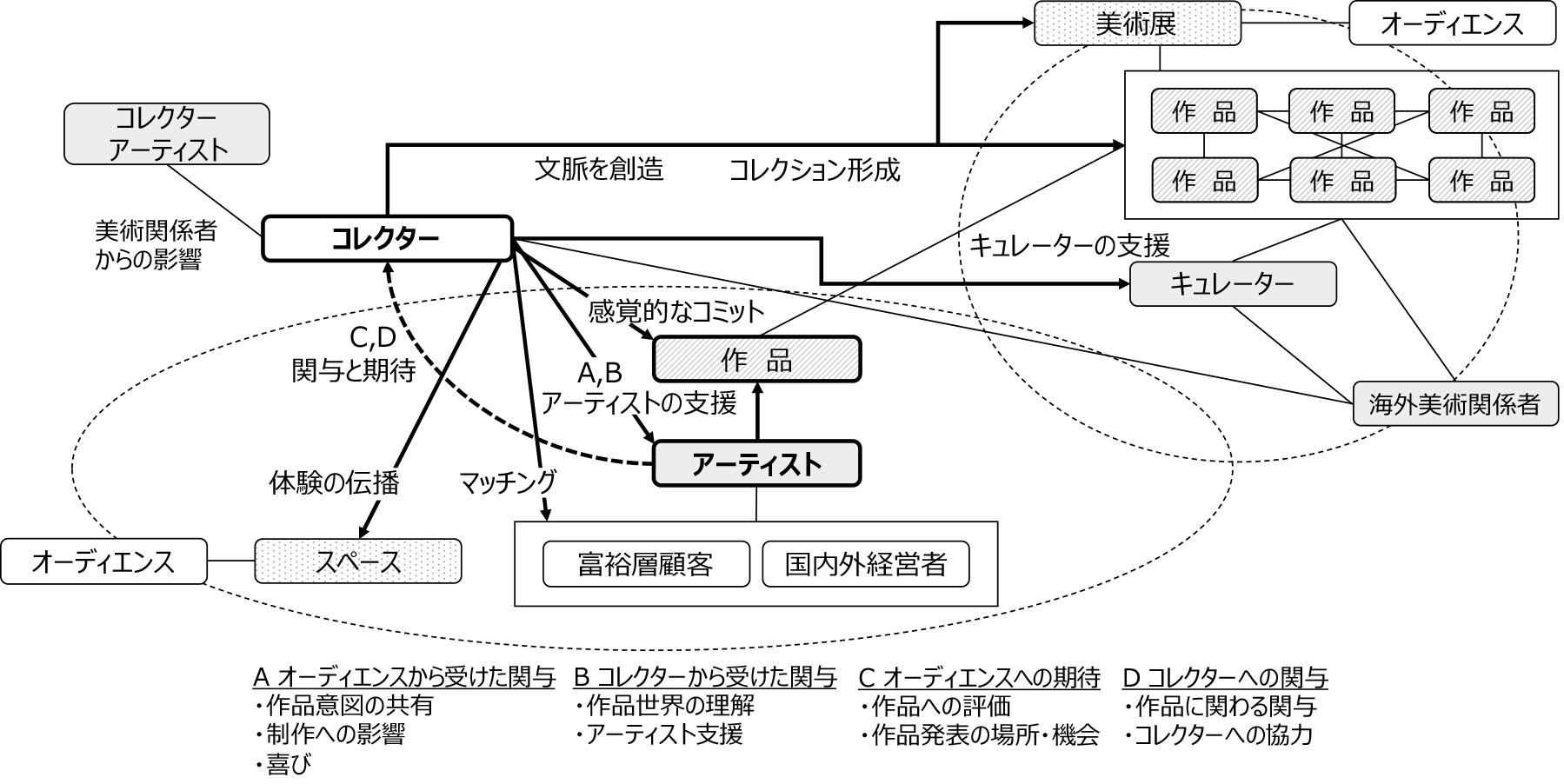

また,オーディエンスの中でもコレクターは購買活動により市場的価値にも関与する存在であるが,アーティストから作品購買に限らないコレクターの関与についての言説が述べられた。よって,コレクターの言説にも着目し,コレクターのインタビューから3つのカテゴリと8の概念を生成した(表2)。すると,アーティストの支援者として関与し,さらにその支援が創造的に行われている様子が抽出された。この分析結果の概要を結果図(図3)に示す。

コレクターへのインタビュー

出典:筆者作成

結果図

出典:筆者作成

コレクターは,アーティストの芸術的価値を高める支援を,アートヒストリーに繋がる文脈の構築,これにつながるコレクションの形成など様々に行っており,さらに美術的価値の形成に影響するキュレーターの支援にまでその行為は及んでいた。さらに,アーティストの支援者の輪を広げるマッチングや,体験の伝播を行う場を新たに創り出すなど,統合的なアーティスト活動のドライブとなって支援するコレクターの姿が明らかとなった。以上の関与は図2における「ステークホルダーからの支援」に位置付けられる。

芸術を扱うアートマーケティングでは,多くの場合,作品とオーディエンスの間を繋ぎ,組織的に実行され,さらにアート特有の状況から顧客志向よりアーティストの表現が尊重されてきた。その一方,アーティスト本人はマーケティングから遠ざかってきたため,アーティストによるマーケティングへの具体的関与や実践については議論の焦点になってこなかった。そこで,本研究では,他者に委ねられていた価値形成プロセスにアーティストが能動的関与を試みられるような,アーティストのチャレンジ的なマーケティングへの可能性を探求するため,その基盤となるアーティストの価値形成への関与について考察してきた。

アーティストにおいてはその活動において,制作姿勢,また周囲の環境から経済活動に距離をおく状況があり,市場的価値の形成についてはアートワールドのステークホルダーに委ねられている。一方,マーケティングの観点から,アーティストのオーディエンスに対する態度に焦点をあてると,芸術的価値に影響するステークホルダーばかりでなく,広い立場のオーディエンスに接し反応を得ていることが分かった。アーティストにとって,オーディエンスは作品が成立する上で不可欠な存在という点では当然のことと捉えられるが,受動的な鑑賞者としての位置づけではなく,インタラクティブな反応を含んだ関与を期待し関与している様子が明らかとなった。このような作品発表等の環境におけるオーディエンス,またアートワールドでの価値形成に不可欠なステークホルダーとの関係に着目すれば,アーティストのアートマーケティングとは,直接的な経済活動の枠組みではなく,このオーディエンスやステークホルダーに対して作用する関与として捉えることができる。そして,制作活動の先にアーティストが能動的にオーディエンスやステークホルダーに関与する行為を,さらに価値形成において有用な活動とする可能性があるものと考えられる。

また,インタビュー調査から,コレクターがアーティストの活動支援を行い,新たなオーディエンス,ステークホルダーとの接点を様々に創造している様子が明らかとなった。この関与は芸術的価値,市場的価値の双方に働きかけてアーティストの活動を刺激するものとなっており,このことは,彼らによって新しく創られた環境もアートワールドに繋がってアーティストの価値形成となりうることを示している。よって,アーティストにとっては様々に広がり,また変化する活動環境を捉える必要性の観点からも,オーディエンス,ステークホルダーとの関係を鍵にアートマーケティングに取り組む意義がある。

本研究では,アーティストのアートマーケティングが成立する基盤についての状況を明らかにしたが,その実施にあっては,アーティストの表現に対する姿勢との調和を図りながら,そのマーケティングの方針とはどのように設計されるべきであるのか,どのようにオーディエンスやステークホルダーに関与することが価値形成へと作用するのか検討されなければならない。今後さらに,現代アート分野のアーティストに新たな活躍の場が広がることが予見され,より多くのチャンスがもたらされる状況にあって,アーティストのチャレンジ,また多元的な関係者による関与の事例を対象に,アーティストのアートマーケティングの理論的,方法論的検討が図られることが期待される。

本論文は,京都先端科学大学大学院経営学研究科在学中の研究を基に執筆しており,主査の森一彦教授,副主査の谷口隆義教授の熱心な御指導をいただきました。また,調査にあたってはアートに真摯に向き合う関係者の皆様に快くインタビューへのご協力をいただきました。そしてマーケティングレビューのシニアエディターの皆様,マーケティングカンファレンス2024オーラルセッション査読者の皆様からは改稿のための貴重な意見をいただきました。ここに記して皆様に深く感謝を申し上げます。