2014 Volume 1 Pages 3-26

2014 Volume 1 Pages 3-26

中東アラブ世界のかつての盟主であったエジプトにおける、国軍主導による2013年7月初めの体制転換とその後現在に至るまでの政治的な混迷は、2011年初頭から始まったこの地域の長期的な政治的変動の性格をある程度暗示しているように思われる。それは従来この地域の主要な政治的イデオロギーであった「イスラーム主義」の限界の露呈である。

1950年代に高揚したアラブナショナリズムが1970年代以降政治的な求心力を失うなかで、それに代わって1980年代以来中東各国に浸透していた「イスラーム主義」的な政治潮流は、ムスリム大衆の社会的な支持を拡大しつつ社会主義とは異なる「第三の道」を提示するものとして「アラブの春」の直前まで期待されていた。

チュニジア、エジプト、リビア、イエメンなどアラブ各国においてそれぞれの形で旧来の権威主義体制が崩壊した後、「イスラーム主義」諸勢力が政治的な前面に出てきたのは、そうした事情によるものであった。彼らは少なくともムスリム大衆に訴えるだけの具体的なモデルをもっていた。彼らはムスリム同胞団やサラフィー主義者など、歴史的な経緯によって幾つかの政治集団を形成しており、それぞれにイスラームの教義に従った地道な奉仕活動などを通じて社会的な組織力と動員力を養ってきた。

イスラーム主義vs民主化勢力?だが実際には2011年以降のアラブ各国における既成の権威主義体制に対する国民的な抵抗は彼ら「イスラーム主義」の内部からではなく、むしろその外側で情報化とグローバル化の波に晒される都市部中間層の若年世代を中核にして起こっていた。彼らは組織化という意味で政治的に未成熟であったが、それは決して現在までの政治過程において彼らが退場していったことを意味していない。

「アラブの春」による体制転換後現在も再建途上にあるアラブ各国では、事態が最も好転しつつあるとされるチュニジアを含めて政治的な民主化と社会の近代化を求める「リベラルな」政治勢力と、従来からの自らの社会的・宗教的な規範に忠実であろうとする「イスラーム主義」的な政治勢力の間での意識の断絶とそれに基づく対立・衝突が日々深刻化している。これは体制転換を遂げたアラブ各国に限ったことではなく、戦争状態の続くアフガニスタンやシリア、対ロシアのテロの恐怖に怯えるカフカース地域、アルジェリア南部のマリ国境地帯などでも同様の深刻な社会的・政治的な亀裂の構造が見られるのである。

これは広い意味では中東地域における近代化過程の歴史的矛盾であろうが、こう言っただけでは何の意味もない。従来「イスラーム主義」の政治的な主張がこの地域の市民・大衆を引き付けてきたのは、強弱の差はあれ一様に欧米による19世紀以来の帝国主義的な「侵略」と「収奪」に対する異議申し立てをモチーフとして内包してきたことによるものである。またその極端な現れがアルカイダに代表される「国際テロ組織」の反欧米的な主張であろう。

だがこうした主張に心底から共感することもできず、さりとて現在の(ないし「アラブの春」以前の)腐敗した権威主義体制にも飽き足らない新たな社会層は、上述のアラブ各国における体制転換後の「イスラーム主義」勢力による新体制の建設を、エジプトの場合においてはまず憲法制定のプロセスにおいて破壊したということになる。

イランの政治変化にみる新たな可能性こうしてエジプトの場合は軍部に介入によってムスリム同胞団が権力の座から引きずり降ろされるなど、イスラーム主義が現実問題への解決能力という点で深刻な限界を露呈するなかで、アラブ各国は不安定な政治的変革の道を進むのか、あるいは軍部などの「中立な」既成権力に政治的安定を委ねるのかの不毛な選択にそれぞれ直面している。当初は「アラブの春」に呼応して政治的な民主化を希求したシリアの場合もまた、基本的な構図としてはこのような極めて狭い選択の幅を巡って不毛な堂々巡りを繰り返しているという意味で、他のアラブ国と同様のジレンマに陥っているともいえよう。

こうした政治的なアポリアを超えて、中東社会が本来もっている若いポテンシャルを地域的な発展に結びつけ得る新たな芽はどこにあるのだろうか。このことを考える際に、イランにおける現在の政治的なプロセスはある示唆を含んでいるように思われる。2013年8月のイランにおけるロウハーニー政権の登場とその後の核交渉における進展は、「アラブの春」におけるような政治体制の急激な変動を伴うものではなかったが、この間の変化を背景において支えていたのが「イスラーム主義」以降の政治意識を共有する若い世代の登場であった。

現在米国のオバマ政権がイラン革命以来35年を経ての両国の関係改善に大きな意欲を見せているのは、表面的にいえばそれが単に二国間関係に止まらず、シリア問題やアフガニスタン撤兵、イラク問題と深く連動していくという側面への期待が大きいゆえであろう。だがイラン側からみた場合それ以上に大きな意味をもっているのは、2009年の大統領選挙とその後の民主化要求運動が、史上初めてともいえる権力側との政治的な妥協と国民的な和解へのプロセスを歩み始めているように見えることである。

これはイランの地域的な覇権の伸長と湾岸アラブ国との対立といった問題とは別に、中東地域全体の「近代化」と「民主化」に関わる問題として真剣に考察すべき興味深い事例であり、「イスラーム主義」を超えようとする新たな動向ではないかと考えている。

(鈴木 均)

2013年は、エルドアン政権にとってなかなか難しい一年であった。政権3期目に入り、来年にはアブドゥッラー・ギュル大統領が任期満了となるため、大統領就任への意欲も高まっていた。しかし、5月に始まった反政権運動(ゲジ公園から始まったので反政府側は、ゲジ・プロテストと呼んでいる)を抑えるのに思いのほか苦慮し、保守的なムスリム層からも、権威主義的な傾向を嫌気する向きが現れた。結果的に、6月時点での内閣支持率は5割前後で推移し、公正・発展党(AKP)政権の基盤はあいかわらず安定しているが、好調な経済成長の持続が政権支持率を左右していることは確かである。

一方で、7月にエジプトで発生したクーデターとシリア内戦への対応については、エルドアン政権も予測しなかったほどの強い抵抗を受け、国際社会でやや孤立した感もある。エジプトでは7月3日、シシ国防相が大統領を解任したことで、2012年1月15日以来の政変はクーデターとなった。これをクーデターと称するか否かをめぐって世界は割れた。日本のメディアも、簡単にクーデターと表記せず、「いわゆる」と括弧つきで呼ぶ。好むと好まざるとによらず、民選による大統領を軍が力で退陣させ、軍人が実権をにぎる暫定政権に移行させた以上は、まぎれもなくクーデターである。ムスリム同胞団が母体であったモルシー政権の「何がまずかったか」をクーデターであるかないかの議論に混ぜるのは正しくない。「まずい政治」をした政権は、国民の意思によってクーデターで追放されても仕方ないという結論にわずかでも正当性を認めるならば、軍事政権がクーデターの正当性を主張するときに使うレトリックと完全に符合してしまうからである。もちろん、軍という暴力装置による恣意的な政治は民主制に反するものであり、民主制を正当な政治制度とする前提に立ってのことである。

トルコ政府およびエルドアン首相は、繰り返し、この点を主張し、エジプト軍政府を非難した。当然、モルシー政権の支持基盤であったムスリム同胞団と、スンナ派ムスリムの保守層には強い同情を示し続けている。これに対して、エジプト軍政府は11月23日、駐カイロのトルコ大使をペルソナ・ノン・グラータに指名し、追放した。トルコ政府も同じ対応をしている。両国の外交関係は断絶寸前にまで追い込まれている。

エジプトによるトルコ大使追放の理由は、クーデターを起こしておいて、クーデターを批判されたことに怒っているのであるから、いたってレベルの低い反応である。しかし、いわば「鷺を烏といいくるめる」かのようなクーデターの否定は、今回、世界中に拡大していた。そもそも、米国政府もクーデターとの明言を避けた。エジプトは、中東におけるイスラエルの友邦であり、そのエジプトでムスリム同胞団を基盤とする政権が誕生したことはイスラエルにとって重大な脅威をもたらしかねなかった。実際、モルシー政権は、ガザとの往来を緩和させていたから、イスラエルはハマースを増長させるものとして警戒を強めていた。そのモルシー政権が、軍によって退けられるというのは、いささか理想主義的な民主化を掲げてきたオバマ政権にとっても好ましくない。しかし、イスラエルにとって同胞団政権の退陣は望ましい。簡単に言えば、米国はこの二つのあいだで揺れながら、言葉を濁してきたのである。曖昧な態度をとることで、エジプトへの軍事援助を継続しようとしたが、8月半ばから断続的にモルシー支持派市民への大規模な攻撃と殺害が繰り返されたことを受けて、10月9日、米国は一部の援助について供与を中断している。

トルコ政府がエジプトのクーデターに対してとった立場は単純なもので、一貫してクーデターによる政権奪取を非難し、シシ国防相が実質的な権力を掌握している限り、マンスール暫定大統領には正統性がないと繰り返し主張した。しかし、国際世論はトルコの立場を必ずしも明確に支持しなかった。エジプト国内において、クーデターを支持した国民の意思は、ムスリム同胞団というメンバー制をとる組織が支配することへの不満、イスラーム主義への嫌悪、ムバーラク体制下での権益の復活などにある。しかしこれらは、エジプト国民にしか理解されないから、国際社会からは支持を得られるような話ではない。にもかかわらず、クーデターは民主主義の否定だというトルコの強い批判は、イスラーム圏の国家レベルでは受け入れられなかった。

最もあからさまな形でクーデターを支持したのはサウジアラビアだった。サウジアラビアがクーデターを支持したのは、ムスリム同胞団による支配を嫌ったためではないかと推測できる。ムスリム同胞団は、イスラームこそ全ての問題を解決しうるという理念をもつ草の根型のイスラーム主義運動である。しかしながら、二つの聖地の守護者であり、ワッハーブ派の庇護者でもあるサウド王家は、この種の草の根型のイスラーム主義を脅威ととらえる。いかに近代的国家システムを取り入れたとしても、「サウド家のアラビア王国」という性格は変えようがなく、草の根型の民主化運動と社会の再イスラーム化運動が並行して進行するムスリム同胞団の政治手法は、王政の正統性を傷つけると懸念しているのであろう。

トルコの政軍関係他方、トルコのエルドアン政権は、長年にわたってイスラーム主義を抑圧してきた世俗主義の守護者である国軍を、過去十年のあいだに、徹底して政治から遠ざけることに成功した。エルドアンと盟友たちから見れば、エジプトのクーデターは、民主化に逆行する信じがたい暴挙でしかなかった。モルシー政権の運営上のまずさは、トルコでも報道を通じてよく知られている。しかし、それを理由に民意で選ばれた政権を軍が打倒することはできないという点では、トルコ国内には幅広くコンセンサスが形成されている。

トルコの政治状況を観察していると、このコンセンサスを崩そうとする動きはいまだにある。ゲジ公園の再開発抗議運動に際しても、「選挙だけが民主主義ではない」という言説が反政府運動側から流された。選挙結果だけでなく、得票にしても議席数にしても数の上で優位に立つ与党を牽制するための主張であり、さまざまなデモンストレーションを市民の意思表明として受け入れるように要求するものである。トルコでは、これを軍による政治介入への「期待」と解釈することがいまだに可能である。90年代までなら、今よりもはるかに現実味を帯びて語られていたし、実際、それが現実のものとなったのが1997年2月28日の「密室のクーデター」であった。イスラーム主義政党の福祉党(RP)を率いて首相の座にあったネジメッティン・エルバカンに国家安全保障会議の場で軍幹部が退陣を迫ったこの政変は、2013年に入って改めて検証が進んでいるだけでなく、関係者の訴追が始まっている。現在、進行している憲法改正に向けた議論のなかで、焦点との一つとなっているのは過去のクーデターにおける首謀者の軍人たちの免責特権の剥奪である。具体的には1980年9月12日のクーデターを指すのだが、かなり高齢化が進んでいる当時の軍幹部を裁くとなると過去の政軍関係の清算を意味するものとなる。

クーデターを罪として裁くことは、現政権に対する軍の影響力を低下させるプロジェクトと並行して進んでいる。エルゲネコン、バリョズという名称を冠した二つのクーデター未遂事件は、軍幹部、世俗主義派のジャーナリスト、大学教員など広範にわたる逮捕者を出し裁判が継続している。真実の解明がなされたかどうかは判断できないが、軍による政治介入はもはや不可能なレベルに至った。

ゲジ公園に端を発した若者の抵抗運動に対して筆者が冷ややかにみていたのは、軍とその周辺に位置する世俗主義勢力やトルコ国家主義勢力が、「民主主義は投票箱だけではない」と主張しつつ、軍の政治介入を呼び込もうとしていたからである。

トルコの場合、エジプト以上に国軍への尊敬の念は深いし、建国の父アタテュルクも政治改革者としてよりも軍人として母国の領土を死守した功績がなによりも大きい。軍の政治介入を抑えた後の公正・発展党(AKP)政権は、政軍関係をどのように規定していくのか。単純には、国軍は国防のプロに徹するということになるし、そのレベルでのコンセンサスは、政府部内だけでなく広く一般にも共有されている。だが、軍人への特権(住宅等)が剥奪され、作戦行動も政府の命令に従うというシビリアンコントロールが徹底されるにつれ、士気は低下している。

その一方で、内戦のシリア、国家分裂が進行するイラク、核交渉が動き出したイランはいずれもトルコの隣国である。周辺地域の治安情勢にとって、トルコ軍の存在が重石として決定的な意味をもってきたことも間違いない。世俗主義の決然たる擁護者という重い鎧を脱がせた後のトルコ国軍に、どういう衣装を着せるかが問われている。

政軍関係では、民主化の基礎を固めたエルドアン政権だが、強大な軍を屈服させたことは、政権自身の権威主義的性格を強める結果もまねいた。11月になって、国内で注目を集めているのが、フェトゥッラー・ギュレンを精神的指導者とするヒズメット(奉仕)運動という草の根イスラーム社会運動との対立である。ヒズメットはムスリム同胞団のようなメンバー制の組織ではない。ギュレンを精神的主柱とするが、政治性はなく、イスラーム的公正の観念にのみ忠実な相互扶助組織である。その豊かな財政基盤を支えるのは、ムスリム保守層実業家の寄付と予備校収入である。

政府は、すべての予備校を閉鎖すると宣言した。一年ほどの猶予はあるが、私立のリセ(高校)などに転換することを求めている。ギュレン系の運動体は、組織化されていないだけに、政権としては手を組みようがない。しかも、イスラーム的公正のみを基軸とするために、公正・発展党(AKP)の政治家に対しても、不公正の批判や追及をゆるめない。予備校閉鎖問題で正面から衝突したことは、今後、トルコにおけるイスラーム主義勢力のなかに、組織性の希薄なヒズメット運動をどう位置づけるかという新たな課題を創出することになった。

シリア内戦との関係シリア内戦に対するトルコの態度も明確である。はっきりとアサド政権に批判的であるし、2013年8月の化学兵器による攻撃を政権側によるものと断定している。8月の末までに、アメリカがシリアに対して軍事介入を行うのではないかという観測がにわかに高まったのは、8月21日にサリンなどによる攻撃で1400人近く(反政府側発表)が犠牲になったからである。しかし、月末までにイギリス議会で攻撃支持が得られなかったため、アメリカの強硬姿勢は急速に萎んでいった。

一方トルコは、シリアへの攻撃に意欲を示していた。シリアとは1000キロにもおよぶ国境線で接しているトルコは、紛争の当初から難民の流入が続いており、ロイターは今年10月の時点で60万人に達したと報じている。事態打開には圧倒的に優位なアサド政権側の軍事力を削いでしまう以外に方法がないというのが攻撃支持派の見解であった。もう一点、アサド政権がアラウィ派に権力基盤を置いていることも、トルコ政府が攻撃支持に傾いていた副次的な理由である。スンナ派イスラーム主義のエルドアン政権は、シリアのアサド政権に対して宗教的な意味でのシンパシーを抱いていない。同じムスリムだとも考えていない。アラウィの定義についてここで書く余裕はないが、「シーア派の一つの宗派」という見方は、トルコ国内では支配的でないし、そういう実感もない。その一方で、トルコ国内のアレヴィ派とシリアのアラウィ派との異同はきわめてセンシティブな問題である。アレヴィ派とは何かという議論が、トルコではいっこうに煮詰まらないまま、トルコ国内のアレヴィを宗教文化の単位として公認する(政府の監督と保護の下に入る)か、否かをめぐって駆け引きが続いているからである。トルコはNATO加盟国としてアメリカがシリアに介入するなら協調する姿勢をみせたが、単独で行動できる状況ではない。9月以降も、トルコ政府首脳は、シリアの現体制が維持される限りは問題の解決にならないと主張しているから、アサド政権の打倒に手を貸す勢力の一つではある。シリア問題については、サウジアラビアやカタールもトルコと歩調を合わせている。イランは、トルコによるアサド政権非難を一蹴し、内戦をテロリストとの戦いだと主張する。10年前にアメリカが世界にむけて喧伝した「テロとの戦争」はいまやイスラーム圏内部の抗争で、支配者側の正当性を主張する際に使われている。

シリア問題でのトルコの孤立は、アメリカによる攻撃が取り沙汰された際に深まった。イラク戦争での大義名分のなさが、イギリス議会での攻撃不支持につながったことはよく知られている。イギリスだけでなく、世界各地で、アメリカが再び中東に介入することへの批判の声が上った。トルコはブッシュ政権の参戦要請を議会が拒絶し、イラク戦争には終始一貫して距離を置いていた。そのトルコが、イラク以上に帰結が読めないシリアに介入するのは危険すぎる。

エルドアン首相はアサド政権が化学兵器で子どもたちを虐殺したことを非難した。だが、彼のイスラーム的道徳にもとづいた軍事介入論は、必ずしも国民の支持をえられなかったし、国際社会からも支持されなかった。これは、2008年末~09年初のイスラエルのガザ攻撃に関するエルドアンの有名なパフォーマンスとは大きな違いである。09年のダヴォス会議で、イスラエルのペレス大統領を人殺し呼ばわりして勇名を馳せたエルドアン首相は失望したに違いない。

(内藤正典、同志社大学)

アルジェリアでは、2013年9月に第二次セッラール内閣が誕生した。与党FLNの総書記選挙の顛末とも深く関わるこの内閣改造は、2014年の大統領選に向けた政治的動きがすでに始まっていることを示している。一方、チュニジアでは、2011年10月の選挙で選出された第一与党・ナフダ運動が、実績の不足により国民の支持を失いつつある。野党もナフダ運動を中心とする連立与党政権と激しく対立しており、この対立で2013年半ば以降議会が麻痺し、政治危機が続いていた。労働組合などのイニシアチブで、2011年のチュニジア革命後の「移行期」政治過程の完遂のための「国民対話」が始まっている。

アルジェリア:第二次セッラール内閣の発足2013年9月11日、大統領選挙を2014年4月に控えたアルジェリアでは、大規模な内閣改造が行われた。セッラール首相はそのまま留任したが、多くの閣僚ポストが更迭や新規任命の対象になった。

主要4ポストの交代は、そのうちでももっとも影響が大きい。内相にはダホ・ウルド・カブリヤ(FLN1)に代わり、タイイブ・ベライズ(FLN、前憲法評議会議長)が就任した。防衛大臣は引き続きブーテフリカ大統領の兼任であるが、その次官であった防衛省大臣補佐のポストが廃止され、このポストに就いていたアブドゥルマーリク・ゲナイズィヤ(無所属)が閣僚から外れ、代わりにアフマド・ガーイド・サーリフ(無所属、軍参謀長)が、新設された防衛省副大臣の職に就いた。外相にはムラード・メデルスィー(無所属)に代わり、ラムターン・ラマームラ(無所属、前アフリカ連合平和委員会大使)が、法相にはムハンマド・シャルフィー(無所属)に代わり、タイイブ・ルーフ(FLN、前労働相)が任命された。ブーテフリカ大統領に近いとされる人物の任命、とりわけ、現役参謀長であるガーイド・サーリフの任命は、来年の大統領選挙に向けて、大統領が権力固めをしていることを示すものではないかといわれている(El Watan紙2013年9月12日付)。

2012年9月発足の第一次セッラール内閣と比べて、閣僚ポストの数は37から34に減った。中でも、FLN所属の閣僚が8から4に減り、連立を組むRND2(閣僚数5)よりも少なくなった。一方で、新しく入閣した閣僚11名中、10名は無所属だった。

FLN出身の複数の閣僚の更迭の背景には、FLNの内部対立と総書記の交代劇があった。2013年1月に党内の改革派を中心とする不信任決議によってアブドゥルアズィーズ・ベルハーデム前総書記が解任された後、空席となった総書記職を任命する選挙において、保守派の支持を得て当選確実とみなされていたアンマール・サイダーニー(元人民議会議長)に対して、汚職疑惑などを理由に改革派から反対の声が上がった。改革派の訴えで国務院(紛争解決機関)が一度選挙の開催許可を取り消したが、選挙直前になって保守派委員の訴えによってこの判断が覆され、サイダーニー派のみが出席する中で選挙が開催されることになり、結局サイダーニーが唯一の候補者として当選した。当時党政治局の責任者であったアブドゥッラフマーン・ベルアイヤートは選挙実施の許可を与えておらず、選挙は党内規則に照らして違反していると主張する(Liberté紙2013年8月29日付)。今回更迭されたFLNの閣僚の一部は、紛糾した総書記選挙において、サイダーニーの当選に反対していた人物である(Radio France Internationaleウェブサイト2013年9月12日付)。

第二次セッラール内閣の発足後、FLN、RNDの指導部は、ブーテフリカ現大統領を次期大統領候補として支持していることを示唆する発言をしている(Liberté紙2013年11月11日付;Jeune Afriqueウェブサイト2013年12月2日付)。しかし、ブーテフリカ大統領自身は、次期選挙に出馬するかどうかについて意思表明をしていない。

チュニジア・国民対話の試みつづく2013年2月、7月と立て続けに野党党首の暗殺事件が起こったチュニジアでは、イスラーム主義政党・ナフダ運動率いる三党連立政権に対する反対運動が政治プロセスを麻痺させ、混乱が続いていた。とりわけ、7月25日に起こった2度目の暗殺事件(野党「人民の運動」党首ムハンマド・ブラフミー暗殺事件)を受けて、野党議員が政府の責任を問い、辞任を求めて制憲議会をボイコットしたため、制憲議会が機能不全に陥っていた3。制憲議会は、革命後の新しい憲法を作り、新選挙法に基づく選挙(大統領選、議会選挙)を実施することで、2011年のチュニジア革命後の政治的「移行期」を終わらせる政治プロセスを担う最も重要な主体である。この制憲議会が麻痺してしまったことで、革命後の政治プロセス自体が停止する事態になった。

背景にあるのは、ナフダ運動を中心とする三党連立政権に対する広範な不信感である。2011年10月23日の選挙によって第一党になったナフダ運動であるが、その後の経済状況の悪化に対する対応の不十分さや、腐敗と暴力の横行、連立与党内部の分裂などの事態を受けて、国民の支持は下落し続けている。アメリカのギャラップ社による世論調査によれば、政府に対する支持率は2012年3月の56%から、1年後の2013年3月には32%に落ち込んだ(Gallupウェブサイト2013年8月13日付)。政権発足当初は、ナフダ運動が新憲法案などでイスラーム色の強い路線を打ち出すことに焦点が当たっており、ナフダ批判は主に国家と宗教の関係をめぐる問題に集中していたが、政権発足から1年以上を経た現在は状況が変わって来ている。経済状況の悪化に対して有効な対策を打ち出せなかったことや、腐敗といった問題は、かつてナフダ運動に投票した層の離反を招いてしまった。野党は、「サラフィー主義」とよばれるイスラーム主義集団によって野党党首らがその政治的主張ゆえに命の危険にさらされる事態に対して、ナフダ政権が長い期間無策であったことを強く批判した。労働組合、女性運動などの様々な非政治団体も、政権批判を積極的に行ってきた。中でも、チュニジア労働総同盟(UGTT)は、チュニジア最大の労働組合としてその動員力を駆使して、デモや政治会議などの政治的活動を行ってきた。例えば、2013年2月6日の「統一民主愛国運動党」指導者のシュクリー・ベルイード暗殺事件の際は、ベルイードがUGTTと関係の深い弁護士であったこともあり、大規模な追悼集会を組織した。

チュニジアがいまだフランス保護領であった1946年に設立されたUGTTは、チュニジア人労働者の利益を守る運動の中でナショナリズムと結びつき、チュニジアの独立運動において、ハビーブ・ブルギバ率いるネオ・ドゥストゥール党と並んで大きな役割を果たした。その後のブルギバ、ベン・アリー両指導者の体制下でも、反対勢力が正式な政党活動を十全に行えない中で、実質的な野党の役割を果たしてきた。チュニジア革命においても、UGTTの地方支部が、ベン・アリー体制の打倒を目指す人々の動員と組織に大きな役割を果たしたと言われている。

このような歴史を持つUGTTが、革命後の政治プロセスが麻痺してしまった今回の事態を前に、政治的介入を行った。与党・野党間の対立と議会の麻痺を打開するために、UGTT、チュニジア人権連盟(LTDH)、弁護士会、チュニジア産業・商業・工芸同盟(UTICA)の4つの非政治団体が、与野党間の意見調整を行い、段階的に政治の正常化を目指すプログラム、「国民対話」のイニシアチブを取ったのである。このイニシアチブは、非政治・民間団体の提言として始まったが、2013年8月に入り、このイニシアチブにナフダ運動が合意したことによって、試みは政治的アジェンダとなった。準備交渉は非常に難航したが、10月5日に4つの非政治団体が作成したロードマップに21の政党がサインし、「国民対話」のプロセスが正式に開始された(Globalnetウェブサイト2013年10月7日付)。ロードマップは制憲議会における審議再開と、現内閣の辞職、政党に属さないテクノクラート閣僚による新内閣の組閣などを内容としている。新内閣の人事をめぐって交渉が難航したが、12月に入って現役産業大臣だったマフディー・ジュムアが首相になることが発表され、2014年1月29日にジュムア内閣が正式に発足した。制憲議会の審議も再開され、1月26日に新憲法が成立している。

ナフダ運動は、「選挙で選ばれた政府は合法であるので、自ら辞職する必要はない」というこれまでの主張を一転させ、「国民対話」提案を受け入れ、無党派の閣僚からなるジュムア内閣に権力を引き渡したことで、今までと違う協調的な態度を見せた。平和的な権力移行が実現し、新憲法が成立したことで、エジプトで2013年7月に起こった軍事クーデターのような波乱は、チュニジアにおいてはひとまず避けられた。しかしながら、ジュムアがナフダ運動のアリー・アライイドを首相とする前内閣の現役大臣であったこと、やはりナフダ運動に近いとされるルトフィー・ベン・ジッドゥー内相(無所属)がそのまま現職にとどまったことなど、新内閣の政治的中立性に対しては、これを疑問視する声も上がっている。

ナフダ運動、最有力野党と目される「チュニジアの呼びかけ」など、諸政党にとって次の目標は、年内にも実施される可能性のある次の国政選挙および大統領選挙である。新しい民主的な時代への期待が高まっていた革命直後の状況と異なり、革命後3年を経た現在、チュニジアの有権者たちには落胆と政治不信が広がっている。失政によって支持基盤を失いかけているかに見えるナフダ運動にとって、次の選挙こそが正念場となろう。

(渡邊祥子)

本文の注「アラブの春」が2011年3月にシリアに波及した当初、その動きは様々な勢力が政権に対峙する形で徐々に広がっていた。その後、国内の対立が激しい暴力的な紛争の様相を強めた結果、今やシリアは中東で政治的にもっとも不安定な国のひとつとなった。これまでに域内・域外の様々な勢力がシリアの内紛に関与するに至っており、それら諸勢力の関与の度合いは、抗争中の国内の各陣営との直接的、間接的な関係を通じて日ごとに強まってきている。ロシア、イラン、イラク、ヒズブッラーはこれまでアサド政権を支援してきた。アラブ湾岸諸国、とりわけカタールとサウジアラビアに加え、トルコやいくつかの欧米諸国は反体制派を支援している。これらの勢力のほとんどは、自らの支援する陣営が内戦に勝利するだけの軍事的な能力を備えていると確信しているため、それぞれの勢力による介入で紛争が深刻化してきた。

アサド政権は国民に対してあらゆる種類の重火器を用いてきた。その結果国内で未曽有の破壊をもたらし、膨大な人々に国内外への避難を強い、さらには宗派、人種、地域間の対立・抗争によるシリア国家の解体という現実的な危機をもたらした。国内のインフラ、農業、医療サービスのほとんどは破壊されてしまった。内戦は、国民の40%から50%に直接影響を及ぼし、精神的なトラウマを負わせている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が登録を受け付けた難民は2013年だけで100万人を上回っており、近隣諸国で難民として登録された人数もおよそ210万人にのぼっている。こうした難民の4分の3を占めているのは、女性と子どもである。UNHCRは、2013年末までに救援が必要になると見込まれるシリア国民は、国外に難民として逃れた345万人、国内避難民680万人を含めて、内紛前の人口約2300万人の約半数にまで達すると見積もっている。現在、多くの人々が食料・医療の不足が原因で死の危機に瀕している。問題を一層深刻にしているのは、窮乏化そのものが戦術の一部として用いられていることである。たとえば、最近のダマスカス郊外での反政府派との戦闘で、アサド政権側が「降伏するまで兵糧攻めにする」作戦をとってこの地域への食料・医薬品の流入を遮断し、その結果数か月間に多くの死者が出たが、その大半が子どもたちだったと報告されている。政権は、かつて1982年にハマー市で反政府運動が起きた際に、町を全面的に破壊して1万人から3万人と見られる人々を虐殺するという強硬な手段で運動を鎮圧したが、2011年3月以降の抗議行動や様々な要求に対して政権がこれまでにとってきた対応にも、同じ姿勢が見てとれる。前回との違いは、より広範囲の人々に危害が及んでいる点にある。

当初は非暴力の抗議行動として始まった今回の民主化運動が、なぜ全面的な内戦になってしまったのか。この問いに答えるため、小論ではシリア危機の複雑さと、それが内戦へと発展した背後にあるいくつかの重要な要因について説明したい。これらの要因の一つは、政権と抗議運動の特徴をはじめとする国内問題にかかわるものである。もう一つは、地域的・国際的勢力と、これら諸勢力と国内で対立・抗争中の両陣営との関係に関連している。

国内的な要因アサド政権は、自らのアイデンティティがシリア国家のそれと一体化・融合化しているという意味で、中東の他の政権とは様相を異にしている。事実2011年以前には、シリアはイデオロギー面でも制度面でもアサド政権と一体不可分と目されていた。1946年にフランスから独立するまで、「シリア」は単なる地理的な名称に過ぎなかった。国としての統一性も独自の政治的実体をも有することなく、人々のアイデンティティや忠誠の焦点となりうる唯一無二の中核的な権威も欠いていた。だからこそ度重なる軍事クーデターが(1949年から1970年までの期間に成功したものだけで10回以上も)起きたのであり、軍隊内の様々な派閥が政治抗争と権力闘争によって影響力を強めていたのである。ところが1970年に、最後となったクーデターによって権力を掌握したハーフィズ・アル=アサドが打ち出した、一連の地域・経済政策および政治方針の転換は、シリア国内において彼の支配権を確立しただけでなく、クーデターの再発、軍内部の派閥対立の再発を防ぐ機能をも果たした。ハーフィズ・アル=アサドの国づくりとは、彼の権威を強化すること、そして政権のアイデンティティを国家のそれと融合化することによって特別に結束力のある政権を築くことを意味した。その結果、政権の追放を意図する一切の試みは国家への挑戦と見なされ、エリート層の離反や組織の離反を危惧することなく、容赦ない弾圧が行われていった。アサド政権は、国家の諸機関を直接管轄する結束力のあるエリート権力構造と、政権に従属するビジネス部門と、暴力を核とする統治方式によって、長期間にわたって自らの存続を支えていた。そのような政権にとって、ひとたび民衆の抗議に直面した場合、柔軟な改革を実施したり、政治的な駆け引きをおこなうだけのゆとりをもつことは不可能だった。つまり、反対派の壊滅を目的とした全面的な弾圧が政権にとっての唯一の選択肢であった。

シーア派とスンナ派の内戦としての側面を強調しがちな国際メディアの報道は、紛争の「全体像」を形作っている社会的、地域的な現実を見えにくくしている。統一的な政治アイデンティティやコミュニティがない中で、シリア社会が人種・宗派・階級などの違いによって分断されていることは、2011年の段階で政権を打倒しうる全国的な運動が出現することを大いに困難にしていた。中でももっとも重要であったのは、農村と都市の分断によって、シリアの政治エリート層に強権的な弾圧に頼ることを思いとどまらせるような、(チュニジアやエジプトで形成されたような)全国規模の運動の発展が妨げられてきたことである。抗議運動の地理的な分布状況は、この運動の階級的なルーツを明らかにしている。これまで大規模な民衆の抗議行動が起きた地域の大半は、経済発展が遅れ、周縁化された地域だった。長年にわたって政権はますますコスモポリタン化する一方で、政権発足当初の主要な支持基盤だった農村地帯を極度に軽視してきたのである。さらに中東地域を襲った気候変動が政権の正当性を蝕んでいった。近年中東をたびたび襲った干ばつは農村地帯を困窮化させ、農村から都市への大規模な人口移動を引き起こし、かつてのシリアにはなかったような、都市と農村の間の未曽有の格差・対立を生み出した。とりわけ2006年以降の厳しい干ばつは、すでに深刻な水不足問題を抱えていた北東部で水不足を極度に悪化させた。2010年に国連世界食糧計画(WFP)は、かつてはシリアの穀倉地帯だった東部の半乾燥地帯のラッカ、デイル・ゾール、ハサカの3県に住む20万人以上の住民に、緊急支援食糧を配布している4。しかしWFPが講じた緊急措置は、家畜の減少を食い止める上でも、シリアの草原地帯に住む牧畜民やその家族の食料供給事情を改善する上でもさしたる効果はなかった5。ダマスカス、アレッポ、そしてシリア沿岸部の豊かな都市に住む多くの人々にとって、農村部の民衆蜂起は自分たちの安定した生活への脅威と映ったのである。

地域的および国際的な要因シリアは地政学的に中東域内で重要な位置を占めている。トルコ、イラク、レバノン、ヨルダン、イスラエルと国境を接し、域内および国際的な利害が衝突しあう民族的、党派・宗派的、地域的な断層上にまたがっているのである。中東域内で権力と影響力の増大を目指す域内および国際的な利害関係勢力は、シリアを支配することがこの地域全体の支配につながると信じている。そのため、中東地域における多くの紛争や対立は、シリア国内における紛争、そしてシリアの支配をめぐる紛争へと凝縮されてきた。シリア紛争のこうした地政学的な側面は、中東地域での覇権確立を目指し資金・宗教面での影響力を用いて紛争の結末を自らに有利な形に導こうと競い合っている、イランとサウジアラビアの間の激しい敵対関係にも結びついている。サウジは他のアラブ湾岸諸国とともに、2003年の米国主導のイラク進攻が反イランだったサッダーム・フセイン政権を崩壊させ、主としてイランの影響下にある新たな政権を樹立するのみに終わって以降、イラクに対して強まってきたイランの影響力を押し戻したいと望んでいる。そのため湾岸諸国は、シリア国内の反体制派の蜂起を、イランと密接な同盟関係にあり、またレバノンのヒズブッラー運動の支持者でもあるアサド政権を追い出し、イラク国内で湾岸諸国の庇護を受けるスンナ派の力を伸ばすための絶好の機会と捉えた。それに加え、米国に率いられた欧米列強とロシアの間の中東をめぐる対立関係によって、シリアの内紛はすでに実質的にゼロサム・ゲームへと転化してしまったと言える。深刻な利害対立を抱える域内および国際的諸勢力は、この戦争が「シリア人が壊滅するまで」継続してもやむなし、と考えるような状況すら生じさせているのである。

ジュネーブの和平会議は期待できるか?このような状況の中、内戦の規模を縮小し、やがては終結させることに、いずれの国も関心がないかのように見える。だが決定的な軍事的勝利を目指す、国内外のあらゆる敵対勢力による試みが失敗に終わっただけでなく、シリアの国家と国民にとって筆舌に尽くしがたいほどの破壊がもたらされていることを考えれば、この内戦に対する政治的・外交的な解決は急を要する。また内戦の継続は、シリア国内だけでなく隣接諸国内でも社会的緊張を高めており、これら諸国のインフラをも大きく圧迫しているのである。

2012年6月、コフィ・アナン前国連事務総長は、米露両国の支持を得て、シリア危機の解決に向けた国際的取り組みに乗り出した。彼は暫定政権樹立を提起し、アサド政権と反政府派の双方を交渉のテーブルにつかせようとしたが、この試みは実を結ばなかった。その後、「ジュネーブ2」和平会議の開催が提起されている。しかし、シリアの内戦はもはや「シリア人対シリア人」の対立という問題枠組にとどまらないものになっているため、和平プロセスの成功のためには、国内外の当事者間の真摯な交渉が含まれることが肝心である。シリア危機の地域的、国際的な広がりを考えれば、国内の当事者たちが紛争の解決を受け入れるのと同様に、国外の利害関係諸勢力も多くの問題点について合意することが重要となる。シリアの化学兵器の廃棄に関する米露間の取り決めからも窺われるように、「ジュネーブ2」は明らかに国際的な利害関係諸勢力が自らの利益を主張するための舞台となっている。今のところ紛争の当事者も、「ジュネーブ2」に参加する意向を示している利害関係勢力も、政治的解決に向けた枠組みやビジョンを共有しておらず、妥協をしようという動機すら皆無に見える。シリアに平和をもたらすためには、手っ取り早い政治的解決ではなく、永続的な和解につながる持続的な和平プロセスを「ジュネーブ2」で打ち立てる必要がある。和平プロセスが実を結び、和平会議が有意義な成果をあげるためには、交渉の参加者たち全てが、内戦の継続では達成できないことを外交によって実現することを、真摯に望むことが不可欠である。とりわけ重要なのは、「ジュネーブ2」を支持する域内および国際的諸勢力が、和平会議での合意事項の履行と国際的監視に明確にコミットすることである。こうしたコミットメントは、全ての関係諸勢力が、シリアとその国民を無益な破壊と苦難から救うため、国際執行下での休戦に即刻応じることによって、表明されうるはずである。その段階に至ってはじめて、シリア内戦の当事者は、交渉、信頼関係の醸成、そして長期的な紛争解決に目を向けることができるだろう。

(2013年11月10日脱稿、ダルウィッシュ ホサム)

※「ジュネーブ2」のその後の展望と限界については、以下の拙稿を参照いただきたい。

「長期化するシリア内戦――戦闘の激化と和平交渉の課題」(2014年1月20日掲載)。

(http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Mid_e/Radar/Syria/20140120.html)

本文の注8月24日から8月29日までの安倍総理によるバハレーン、クウェート、ジブチ、カタールへの歴訪は、日本として6年ぶりの首脳訪問であり、エネルギー・通商分野にとどまらない包括的な関係構築に合意することで、積極的に湾岸地域と関わる姿勢を示す機会となった。今次歴訪において湾岸3カ国との間で安全保障対話と防衛協力に踏み込んだのは画期的といえよう。湾岸各国政府からも湾岸地域の安全保障への関与を示すものとして好意的な反応が示された。具体的な実施内容は担当部局の間で詰められているようであるが、安全保障対話については要人往来の活発化やマナーマ・ダイアローグ等の地域安全保障に関する国際会議への要人派遣など、継続的な取り組みが期待される。防衛協力についてはイランによるホルムズ海峡閉鎖への対応を想定した海上自衛隊掃海部隊の派遣が期待されている。実際には湾岸に駐留する米軍を介した協力関係が主体となり、交戦中の派遣は事実上不可能であるが、合同掃海訓練を通じた人的交流と人材養成支援を通じた有事対応への体勢づくりが期待される。

ビジネス面では、都市開発へのインフラ構築支援や新規天然ガス田の共同開発、投資や企業活動に対するビジネス障壁の緩和で合意し、二国間での合同経済委員会の開催など、具体的な実施項目で進捗がみられた。また、具体的な成果として、カタールとクウェートにおいて日本企業が複合プラントの建設を受注した。都市鉄道や海上連絡橋梁など交通インフラ整備の受注も期待される。互恵主義に基づく湾岸向けビザ緩和については、外交・公用ビザの手続き緩和に留まったため、ビジネスおよび観光ビザについても手続き緩和が期待されている。

カタール:新政権の外交方針と対日関係6月に即位したタミーム新首長は、即位にあたりハマド前首長の方針を踏襲することを表明したが、外交政策では従前の積極的な介入姿勢に軌道修正が図られた。対エジプトではムスリム同胞団と距離を取り、暫定政権への祝電でエジプト国民の意思を尊重し、継続してエジプトを支持すると表明した。パレスチナのハマースやアフガニスタンのターリバーンへの関与も手控え、対シリアでもアサド政権の退陣を求めつつ、反体制派への支援からは手を引きつつあり、対応をめぐるサウジアラビアとの対立は抑制されつつある。

新体制では閣僚の世代交代も進んだ。長年にわたり対日関係の窓口となってきたアブドゥッラー・ビン・ハマド・アティーヤ行政監督庁長官は、安倍総理の訪問時にはカタール国内を離れており、一線から退く姿勢を示したと思われる。新たな対日窓口を担う人物についてはまだ判然としないが、11月15日にはハーリド・ビン・ムハンマド・アティーヤ外相が投資ミッションを伴って訪日した。

クウェート、オマーン:福祉国家の行きづまりを警告10月28日付各紙によると、クウェートのジャービル・ムバーラク首相は今期国民議会の開会にあたり、議員に向けた施政方針の中で、現在の福祉制度の行き詰まりを警告し、政府予算を教育、保健、福祉、住宅その他サービスのための補助金から開発計画へ振り向けることへの理解を求めた。クウェートでは無償の公共サービスに加え電気料金や自動車燃料が低価格で抑えられたままになっているが、人口増加や石油消費の拡大によって補助金への支出が増大している。IMFによれば、石油の国内消費が輸出を上回ることで財政支出が石油収入を上回り、2017年には財政赤字に転じることが懸念されている。クウェート政府は1990年代から石油の国内消費の抑制と石油依存からの脱却のため、補助金の削減と公共サービスの有料化、個人課税の導入を目指し、最近ではサーレム・アブドゥルアジーズ財務相がクウェート企業への法人課税についても表明しているが、2000年代後半からの石油価格の高騰によって財政が黒字基調となっていることもあり、現在の福祉制度を当然の権利と考える国民の反発は大きい。

同様に、オマーンでも11月10日にムハンマド・ルムヒー石油相がADIPEC年次会合の席上、湾岸諸国における燃油補助金制度が石油の浪費と財政負担の増大をもたらしているとして、地域全体の問題として警鐘を鳴らした。既にサウジアラビアでは国民に対し省エネキャンペーンを展開しており、都市交通の整備による自動車社会の転換とあわせた石油消費の抑制を目指しているが、補助金の削減には国民の反発が大きく手がつけられない状態である。補助金削減に対する国民の反発は大きく、国際石油価格の動向をにらみつつ、いかに国民の意識を変えていくのか、体制の維持にも関わるだけに、各国政府は難しい課題に直面している。

サウジアラビア:GCC統合推進へ10月18日、サウジアラビア政府は正式に国連安全保障理事会非常任理事国のポストを辞退した。国際社会において前例のない対応であるが、辞退の要因としては米国に対し、シリアへの軍事介入を決断しなかったことや、イランとの関係改善の動きへの不満と再考を促すためとの見方が多い。他方で、実際に安保理での決議採択にあたって明確な意思表示が、外交上の威信を損なうことを回避したとの解釈も見られる。11月24日にイランと欧米6カ国との間での核開発をめぐる暫定合意がなされると、サウジアラビア政府は核兵器の保有を認めかねないと反発し、バハレーンとともに、イランの脅威に対抗するための安全保障体制づくりと経済統合および政治統合のための湾岸連合の結成を12月のGCCサミットの主要議題とすべくキャンペーンを開始した。クウェートとカタールは特に反対しない立場であったが、イランとの関係も重視するオマーンは従前通り湾岸連合の結成には反対を表明した。12月10日開催されたGCCサミットの公式発表では湾岸連合の結成は議題にされず、イランと欧米6カ国の核協議の合意を歓迎する声明を発表した。約1年半ぶりに話題となった湾岸連合の結成であったが、改めて各国の立場の違いを示す結果となり、実際の統合の進展は厳しい見込みである。サウジアラビア政府としては、バハレーンとともにGCC統合推進の立場は変わらないものの、当面はGCC統合へ向けたアピールを手控え、様子見となるであろう。

(石黒大岳)

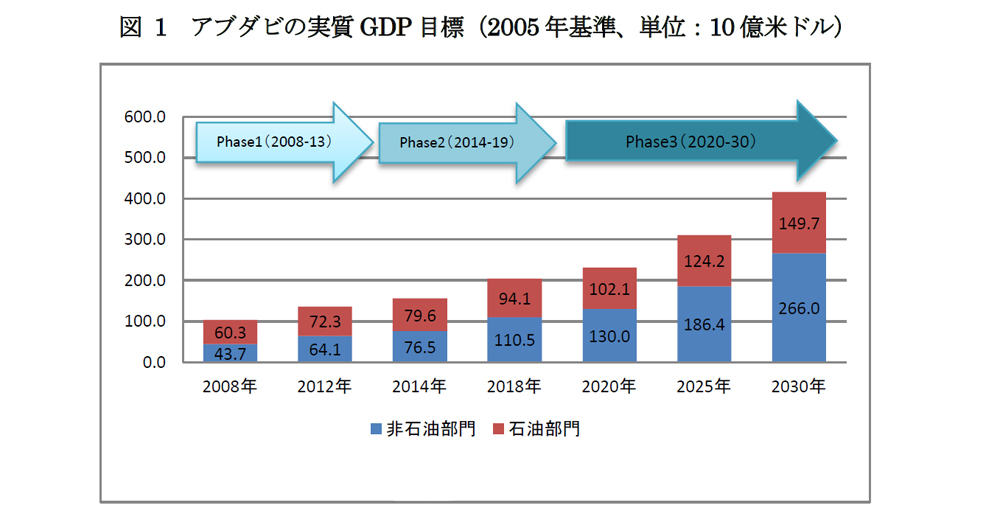

近年のアブダビ首長国の経済開発を語る上で、「アブダビ経済ヴィジョン2030(Abu Dhabi Economic Vision 2030)」の進展状況が中心的なテーマとなっている1。2008年11月に発表された本計画の目標は、第1に経済多角化による原油輸出に依存しない経済成長を実現することと、第2に2030年時点のアブダビのGDPを4,000億ドル超まで拡大することである(図1)。この目標を達成するために以下の12部門を重点産業として設定してきた;①エネルギー(石油・天然ガス)、②石油化学、③金属、④航空・宇宙・防衛、⑤製薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス、⑥観光、⑦ヘルスケア・サービス、⑧運輸・貿易・物流、⑨教育、⑩メディア、⑪金融、⑫通信、である。本年2013年はヴィジョンの第1フェーズの最終年にあたり、上記の重点分野に属する関係機関と民間組織は第1フェーズで定めた短期目標達成のために邁進している現状にある。

(出所)The Government of Abu Dhabi [2008] より筆者作成。

同計画の重点分野の一つの金融部門については、具体的に3つの課題が掲げられている。第1に、貯蓄と預金の拡大である。UAE全体の預金額の推移を図2で示した。アブダビ単独での預金額の時系列データを入手できなかったが、アブダビ銀行の総資産はUAEの銀行資産全体の57%を占めていた(2005年)[The Government of Abu Dhabi, 2008]。また、Bankscopeデータベースによる筆者の推計では、2012年末のアブダビ銀行の総資産額は2,436億米ドル、ドバイ銀行は1,694億米ドルであった。UAE全体の預金額は2008年から2012年にかけて28%増加している。同期間のUAE銀行の総資産額が23.7%増加していることと比較すれば、相対的に預金額は増進していると言える。非居住者による預金は70.3%、公的部門は54.5%、個人は45.7%増加しており、これらの部門がUAEの預金増加の推進要素となってきた。現在、UAE中央銀行は、さらなる預金増進のために、銀行支店網の拡大による国民資産の取り込みを図っている。同時に、預金者に対する金融教育と預金者保護(低所得者向け)を推進し、預金者の育成にも力を入れている。

(出所) Central Bank of UAE,Annual Report各年版より筆者作成。

第2の課題として、経済部門と開発プロジェクトへの資金仲介の育成が挙げられてきた。本計画に複数含まれる大型インフラ建設プロジェクトを遂行するために、金融機関(主に商業銀行)による資金仲介機能が重要な役割を果たすことを期待されてきた[The Government of Abu Dhabi, 2008]。UAEの銀行市場において大きな市場シェアを有するアブダビ基盤の銀行は、近年、堅調に資産規模を拡大させてきた。

UAE銀行の第2位の資産規模を誇るアブダビ国営銀行(NBAD)は2006‐12年に約200%、アブダビ商業銀行(ADCB)は約125%、第一湾岸銀行(FGB)は約270%の総資産の成長をしており、これらの銀行の資産成長率は、他の首長国基盤の銀行の成長率と比較しても高い。資産規模としては中規模であるがイスラーム銀行であるアブダビ・イスラーム銀行(ADIB)も同期間に140%近い成長率を記録しており、一般的な商業銀行とイスラーム銀行と業態を問わずアブダビ基盤の銀行部門は順調な成長を示している。これらのアブダビ基盤の銀行の収益率については、2006-12年のROA(純収益/総資産額)をみると、NBADが平均1.7%、ADCBが1.23%、FGBが2.66%、ADIBが1.35%であり、他の首長国基盤の銀行や中小規模銀行と比較しても高い[齋藤, 2013]。

しかし、だからといってアブダビ基盤の銀行を取り巻く経営環境が楽観的とは言い難い。2008年以降、銀行貸出は政府向けと個人向けを除き低下傾向にある。また、同期間の収益率(ROA)も低下傾向にありアブダビ基盤の銀行の収益機会が減少している。本計画でも指摘されたさらなる銀行間の統合・合併が必要であると考える。

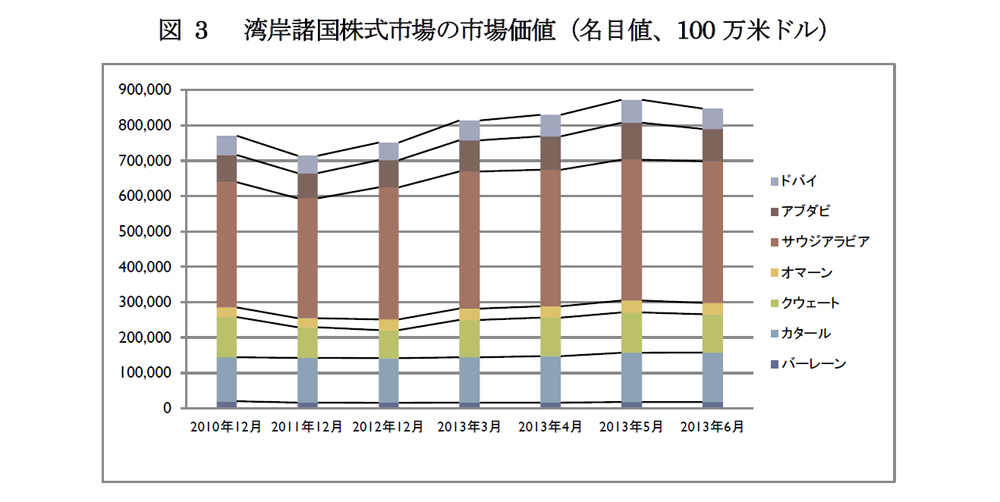

アブダビ金融部門にとって第3の課題は、金融市場の育成である。アブダビ証券取引所の時価総額は、2013年6月時点で920億米ドルに上る(図3)。湾岸諸国株式市場全体の時価総額の成長率は10%の増加(2010年12月-2013年6月)であるのに対し、アブダビ証券取引所は19.4%の増加を示しており成長著しい。しかし、2013年6月時点のアブダビ証券取引所の時価総額は湾岸諸国全体の10.9%を占めるに過ぎず、サウジアラビア・クウェート・カタールと比べても小さい。

(出所)AMF, Arab Capital Markets各号より筆者作成。

一般的に、GCCの株式市場は外部および内部のショックに対し変動しやすく不安定である。GCCの株式市場の株価は、域内の株価変動の影響を受けやすい[Hammoudeh, et al, 2008; Sedik and Williams, 2011]。また、米国市場や原油価格の変化の影響に敏感であるとも指摘されている[Moosa, 2010; Omran, 2008]。アブダビの株式市場が同首長国の経済開発のための安定的な資金調達先となるためには、これらの周辺諸国のショックあるいは外生的ショックを柔軟に吸収できるよう、投資家の増加と投資資金の拡大を図ることが必要である。

(齋藤 純)

エジプト暫定政府は、2013年10月9日、NGO団体としてのムスリム同胞団に対し解散命令を出した。さらに、12月25日にはムスリム同胞団をテロ組織に指定した。モルシー政権の排除以降に発生したテロ活動にムスリム同胞団のメンバーが関与しているとし、同胞団への弾圧を強めたのである。

エジプトでのテロ活動は、2011年2月のムバーラク政権崩壊後にシナイ半島で活発化した。シナイ半島を拠点とするイスラーム過激派(ジハード主義者)による天然ガス輸出用パイプラインの破壊や警察署の襲撃などが相次いだため、エジプト軍は同年8月にシナイ半島北部で掃討作戦(Operation Eagle)を行った。シナイ半島へのエジプト軍の展開はキャンプ・デービッド合意によって規制されていたが、イスラエル政府の承認を得た上で、大規模な掃討作戦を実施したのである。シナイ半島北部での軍事作戦は、モルシー大統領就任後も続いた。2012年8月には空からの攻撃を含む徹底した掃討作戦を実施し、国境地帯の秩序回復を図った。

しかしながら、2013年7月の政変以降、イスラーム過激派勢力によるテロ活動はシナイ半島以外の地域でも発生するようになった。これまでに、首都カイロでの内務大臣暗殺未遂(9月5日)、スエズ運河西岸の都市イスマイリーヤでの軍施設爆破(10月19日)、カイロでの幹部警察官暗殺(11月17日)、エジプト北部の都市マンスーラでの警察本部爆破(12月24日)に関して、シナイ半島を拠点とするイスラーム過激派勢力アンサール・ベイト・アル・マクディス(Ansar Beit al-Maqdis)が犯行声明を出した。

シナイ半島を拠点とするイスラーム過激派組織は複数確認されているが、その全体像は必ずしも明らかでない。そのなかで、「アンサール・ベイト・アル・マクディス」は700~1000人のメンバーを持ち、シナイ半島を拠点とするイスラーム過激派組織で2番目に大きな勢力と推定されている(Reuters.com 2013年9月9日付け)。また、なかにはアルカイダと繋がりのある組織も存在する。国連は2013年10月、その1つとされるムハンマド・ジャマル・ネットワーク(Muhammad Jamal Network)とそのリーダーを制裁リストに加えた。

暫定政府の対応暫定政府と軍は、2013年7月の発足直後からテロとの戦いを重視している。その一環として、暫定政府はムスリム同胞団とイスラーム過激派勢力を結びつけ、ムスリム同胞団への弾圧を強めた。そして、昨年12月25日、ムスリム同胞団をテロ組織に指定した。そのきっかけは、前日(24日)にマンスーラで発生した警察本部爆破事件であった。暫定政府は、爆破事件とムスリム同胞団を結びつける明確な証拠は確認できていないとしながらも、「エジプトはムスリム同胞団による凶悪な犯罪行為に直面している」とし、一連のテロ活動にムスリム同胞団のメンバーが関与していると断定し、ムスリム同胞団をテロ組織に指定したのである1。

しかしながら、暫定政府も認めたように、これまでムスリム同胞団とイスラーム過激派勢力との関係は不明である。ジハード団(現エジプト・イスラーム・ジハード団)の元リーダーであるナビール・ナイームは、アンサール・ベイト・アル・マクディスがムスリム同胞団から資金提供を受けていたと発言した(Egypt Independentウエブサイト、2013年9月9日付け)。それに対し、ムスリム同胞団はイスラーム過激派勢力との関係を全面的に否定している。

暫定政府にとっては、ムスリム同胞団が実際にイスラーム過激派勢力と共謀しているかどうかの真相はさして重要でない。むしろ、ムスリム同胞団を公の場から完全に排除することを正当化するために、ムスリム同胞団とイスラーム過激派勢力を単純に同一視しているようにみえる。しかし、そうした政治キャンペーンは多くの国民に支持され、いまやムスリム同胞団は過激なイスラーム主義組織とみなされつつある。他方で、ムスリム同胞団支持者は暫定政府の抑圧的な政策に対する反発を強めている。その結果、暫定政府とムスリム同胞団支持層との対立に妥協点を見出すことは困難となっている。国民の大部分が平和で安定的な社会を望んでいることは間違いないが、果たしてムスリム同胞団に対する強権的な対応がエジプトの中長期的な安定化に結び付くのかは明らかでない。

(土屋一樹)

2013年6月14日の第11回大統領選挙においてロウハーニー大統領が登場した経緯とその後のイラン核交渉の進展については前回の「中東政治経済レポート」で紹介し、また本号掲載の別稿においても詳述した。ここでは就任当日の8月4日にイラン国会に提出され、その後の審議を経て決定したロウハーニー政府の新たな閣僚の横顔を紹介し、そこから伺える新政府の性格と方向性を考察することとしたい。

(出典)英語版Wikipediaおよび各種報道より筆者作成。

大統領就任直後の8月6日に提出された閣僚リストのうち、教育大臣・科学大臣およびスポーツ若者大臣の3閣僚については8月15日の時点で国会の承認が得られなかった。その後10月27日には2閣僚の承認が得られたが、スポーツ若者大臣については11月17日になって漸く承認された。以上の過程を経て現在では新政府のすべての閣僚が以下のように決定している。

この閣僚リストのなかでまず注目を引くのは、閣僚のなかに高学歴の大学関係者等が多く含まれている点である。ロウハーニー大統領自身がイスラーム法学の分野で英国において博士号を取得しているが、筆者の調べた範囲でも全18閣僚中12閣僚が博士号を有している。これは直前のアフマディネジャード第二期における6閣僚をも大きく凌駕する数字である。因みに欧米への留学歴がある閣僚は通信大臣、外務大臣、運輸・都市開発大臣、鉱工業・商業大臣、科学大臣の5閣僚である(すべて筆者調べ)。

次に閣僚の年齢構成であるが、現在のところ判明している16閣僚の平均年齢は59歳である。これは1979年のイラン革命時には平均25歳、1988年のイラン・イラク戦争停戦時には平均34歳ということで、正に現在のイランを支える中核的な世代に当たるといえる。因みに最高齢は文化指導大臣の65歳、最も若いのは財務大臣および外務大臣の54歳である。

「保守派」と「改革派」が混在ここで「穏健な保守派」と形容されるロウハーニー大統領の新閣僚の政治的な傾向を伺うために、何人かの閣僚の経歴を見てみよう。まず8月の国会審査において最高得票率で信任を得た財務大臣はエスファハーンの出身であり、テヘラン大学で経済学を修めたテクノクラートである(専門分野はインフレ抑制策)。2001年以降ハータミー大統領府の副長官であり、1997-2000年と2005-07年(アフマディネジャード政権の初期)には経済委員会役員を務めた。今回の大統領選では改革派のアーレフ候補を支持している。

他に改革派の閣僚としては、教育大臣がいる。彼はタルビヤト・モダッレス大学で国家経営論を学んだ。その後は一貫して教育行政に携わり、ハータミー時代には教育次官を務めている。2009年の選挙ではムーサヴィー候補の選挙参謀を務めるなど、改革派の政治家でもある。

次に保守派系の閣僚について見てみると、革命防衛隊の司令官を務めた閣僚が文化指導大臣と防衛大臣である。このうち閣僚中の最高齢でもある文化指導大臣は強硬派のアフマド・ジャンナティー師の息子であり、ゴムのハッカーニー神学校出身である(法務大臣も同神学校の出身)。革命防衛隊司令官、フーゼスターン州知事、イラン国営放送(IRIB)役員等を歴任し、1998-2005年に駐クウェート大使、2005-06年に情報副大臣を務めた。

さらに上述の法務大臣は宗教都市ゴムの出身で、ハッカーニー神学校その他においてイスラーム法学を修めた人物である。その後イラン国内各地において検事職を歴任し、ラフサンジャーニー政府では情報省副大臣等を務めた(1987~99年)。アフマディネジャードの第一期政権で情報大臣を務めている(2005~2008年)。また今回の大統領選では一時立候補を検討していたとされる。2003年以来ハーメネイー事務所の政治社会局長官であり、ロウハーニーとハーメネイーを繋ぐ役割をも担っていると思われる。因みに同氏は1988年の囚人大量殺害に関与した人物として、複数の国際人権団体が法務相就任の取消しを求めた。

最後に閣僚リストそのものからは若干外れるが、ロウハーニー新政府にとって最初の課題であるP5+1との核交渉のための人材の配置を一瞥しておこう。まず核交渉の外交的な責任者であるザリーフ外務大臣は、2002年から07年までイランの国連代表を務め、この間イランの核交渉を担っていたが、その後公職を退いていた。現在彼のもとで核交渉の最前線に立っているアッバース・アラーグチー外務次官は2011年10月まで在日本大使を務めた知日派の能吏である。また前外務大臣のアリー・アクバル・サーレヒーは8月にイラン原子力機構(AEOI)の長官に任ぜられた。

以上のように新政府の閣僚の顔ぶれからは、ロウハーニー大統領が保守派・改革派といった政治的立場を問わず各閣僚ポストに求められる専門分野を重視して、幅広い範囲から人材を結集するように努めた実務的な布陣であることが覗えよう。現在進行中の核協議が近い将来に最終合意にまで至った場合には、財務相や石油相、教育相といった改革派のハータミー元大統領に繋がる閣僚が積極的に活躍する余地も出てくるものと思われる。

(鈴木 均)