2014 Volume 1 Pages 46-61

2014 Volume 1 Pages 46-61

The recent rapprochement between Iran and the United States after Hassan Rouhani was elected president in June 2013 may represent an important geopolitical shift that would alter the politics of the Middle East. The main purpose of this paper is to evaluate this political shift, examine whether the interim nuclear agreement between Iran and the United States would lead to some structural shifts in the Middle East, and analyze to what extent this change can be sustainable for both sides.

The main Part of this paper is divided into three sections. The first section examines in detail the process of Iran’s Presidential election in June 2013, especially the sudden change of atmosphere which took place just three days before election day. The second section is devoted to analyzing the Obama administration’s shift to diplomacy with Iran. And the third section treats the on-going nuclear negotiations between Iran and P5+1, which is expected to reach a comprehensive solution.

The paper argues that the dramatic shift in the US policy toward Iran is not limited to the bilateral relationships between the US and Iran, but it is related to several key issues in the Middle East, in particular to those in Syria, Iraq and Afghanistan. This changing process in Iranian politics and the path to diplomacy is profitable for Japanese national interest, and that Japan should also contribute to Iran’s return to the international community.

2013年の11月24日にイランといわゆるP5+1(国連安全保障理事会常任理事国およびドイツ)とのあいだでの核兵器開発問題に関する協議が歴史的な第一段階の妥結に至った。その前後からイランを取り巻く情勢変化がにわかに注目を集めており、テヘランでも日本や欧米を含む外国人ビジネスマンの姿が次第に多くみられるようになってきた。

筆者はこの変化のただなかにあるイランを10月末から11月中旬にかけて訪れ、地方も含めたイラン国内の雰囲気の変化とハサン・ロウハーニー(Hasan Rouhānī、1948年生)の新政権に対する期待の高まりを肌で感じることができた。同時にP5+1との核協議が妥結に至る直前のこの時期、イラン国内のさまざまなレベルにおける期待の高まりにある種の危うさを感じたことも事実である。その後11月24日には3日間に及んだ長い交渉の末に第一段階の妥結に至り、イランの変化は国際社会のなかで一定の評価を得るに至ったのである。

いったいこの間にイランの何が変わったのか。そしてこの変化ははたして永続的な性格のものなのだろうか。本論考ではこうした疑問に対し、ある程度明確な回答を与えようとするものである。イランの変化の性質を捉えるためには、ある程度時間をさかのぼって考察する必要がある。

現在のイランの変化の起点を考えようとするとき、やはり2009年6月12日に投票が行われた第10回イラン大統領選挙後の広範な民主化要求運動(いわゆるグリーンムーブメント)を革命後のイラン政治における最大の転換点として位置づけなければならないだろう。

この時の民主化要求運動についてはイラン国内外で大きな注目を集め、その後もさまざまな論評が行われてきた1。そこでの議論の焦点のひとつは、投票日翌日に伝えられたアフマディネジャード大統領の「地滑り的な当選」が果たして当局側による票の集計操作によるものであったか否かという点であった。だがここでの考察にとってより重要なことは、この民主化運動が他ならぬ最高指導者ハーメネイーを頂点とする現在のイラン政治体制によって1979年のイラン・イスラーム革命以降で最大の存続の危機として意識されたという事実である。

6月20日以降イランの政治権力側が暴力や検挙者の拷問を含むあらゆる手段を使って民主化要求運動に対する弾圧を躊躇することなく行ったことは、この時、体制側が抱いた危機感がいかに大きなものであったかを物語っている。この間2009年11月頃からイラン当局はインターネットの組織的な規制強化に乗り出し(BBC報道、2009年11月15日)、その後当局によるネット情報の監視・検閲は現在に至るまで続いている。

前回の民主化運動からちょうど4年を経た今回のイラン大統領選挙が2009年の民主化要求運動の濃い影のもとで行われていたことは、広く報道されたとおりである。他方でこの2年後にほぼ同様の形態でアラブ各国に展開したいわゆる「アラブの春」は、チュニジア・エジプト・リビア・イエメンなどの政治体制を転覆するに至った2。これらのあいだの影響関係を全体的に立証することは困難であるにしても、同時代に同じ地域で生起している一連の政治運動の間に相関性がなかったと考える方がむしろ不自然であろう。筆者はチュニジアでベン・アリー政権が転覆された当時にイランのグリーンムーブメントに連帯を呼び掛けるユーチューブ動画を目にしたことがある。また核開発をめぐる欧米との交渉に乗ったリビアのカッザーフィー大佐が結局無残に殺害されたことを、イランの現体制は当然強く意識しているに違いない。

ともあれ今回の大統領選挙におけるロウハーニー候補の当選劇は、おそらく世界中のほとんどのイラン研究者の予想を超える結果であった。そしてそれが歴史的に意味していることは、単に「穏健保守派」候補の予想外の当選という事実を超えていた。それは一方で2009年以降顕在化していたイラン革命後の新たな政治的潮流の必然的な帰結であり、また他方で最高指導者ハーメネイーを頂点とする現在のイラン・イスラーム国家体制の予想外の強靭性と復元力をも見せつけた。

また、外交関係に目を転じれば、イランとアメリカの外交関係は1979年のイスラーム革命とそれに続くアメリカ大使館占拠事件3を契機として長らく断絶状態にあった訳であるが、それが革命後34年にして初めて改善の兆候が出てきている。ただしいうまでもなくイランが現在の「イスラーム革命体制」の下にある限り、この国が一夜にして中東の「親米国」に変貌する可能性はほとんどあり得ない。だがそのような前提のうえで、イランと米国の両国がこれまでの事実上まったく交渉のない状態から、たとえ敵対国としてではあれ一定の交流関係をもつように転換することは、単にイラン・米国の二国間の問題を超えて中東全域における米国の民主化政策を軸とする従来の政治システムからの変化の兆候として、きわめて重要な意味をもっているものといえるだろう。

以上のような状況認識のもとで、以下の考察においてはイラン大統領選挙の経緯から核協議の暫定妥結にいたるまでのイランの変化と米国オバマ政権の中東政策の展望について、ときに歴史的に振り返りつつ踏み込んだ仮説をも含めながら、若干の評価と展望を試みたい。

2013年6月に実施された第11回大統領選挙については、アフマディネジャード大統領以後のイラン政治の方向性を占うという意味もあり国際的に注目を集めた。そもそもイランにおける大統領の地位は「最高指導者に次ぐ」ものであって、決して国権の最高権者ではない。国家の最高指導者は1979年の革命以来「比類なき指導者として国民の尊敬をかち得ている宗教法学者」たる最高指導者であり、イランの統治システムの理念的な根拠は1979年の革命を指導したアーヤトッラー・ルーホッラー・ホメイニーのイスラーム国家理論(ヴェラーヤテ・ファギー理論、いわゆる「神学者による統治」理論)に求められるのである。

イランの統治機構は全体としてきわめて複雑な構造で相互がチェックし合う仕組みになっているが4、日常の基本的な制度としては通常の近代国家におけるものと同様の三権分立制が採用されている。だが国民の多数決論理に基づいた西欧的な民主主義システムには多くの限界があるとの問題意識から、専門家会議(Majles-e khebregān)や護憲評議会(Shourā-ye negahbān)、公益評議会(Majma`-e tashkhīs-e maslahat-e nezām)などがイスラーム的な知識に基づいてチェックを行うというのがヴェラーヤテ・ファギー理論の基本的な構想である。

今回の選挙においても申請の段階で686人にのぼった候補者を護憲評議会がすべて審査し、当初8人5にまで絞り込んだ。このような大規模な候補者の選別は、大統領選挙のみならずあらゆる国政選挙において毎回行われており特段驚くには値しないが、ここで立候補を認められなかった者のなかに、締め切り直前に共に立候補したラフサンジャーニー元大統領(改革派の領袖)とマシャーイー副大統領(アフマディネジャードの後継)の名前があったことが注目された。とりわけラフサンジャーニーの立候補資格取消しは改革派に支持を寄せる都市部のインテリ層のあいだに危機感を抱かせ、革命指導者ホメイニーの娘ザフラー・モスタファヴィーがハーメネイーに資格取消しの翻意を求める親書を送る一幕もあった(Radio Free Europe、2013年5月23日記事6)。こうした動きの背景には明らかに、前回2009年の大統領選挙時におけるイラン国内の広範な民主化要求運動の高揚があった。

今回の大統領選挙にあたっては、投票日の数カ月前からイラン国内のインターネット環境が次第に悪くなっており、また日本を含む外国人ジャーナリストに一律に入国ビザが発給されないなどの事態が報告された。こうした対応からもうかがえるように、イランの政府当局がとりわけ外国メディアからの選挙直前の直接・間接の介入による民主化運動の再燃を極度に怖れていたことは明らかであった。

当局側による厳戒態勢のなかで改革派側の選挙運動も大幅に抑制され、その結果イラン国内では選挙の直前まで従来になく静かな選挙戦が戦われることになった。こうしたなかで投票日までに伝えられた特に目立った動きとしては、6月1日にロウハーニー候補の選挙運動参加者7名が逮捕され(ABC News記事7)、翌2日にはアフマディネジャード系の『イラン』紙に6カ月間の発行停止処分がなされた(AP電8)。また6月3日にはエスファハーンのジャラーロッディーン・ターヘリー師の葬儀でハーメネイーを独裁者と糾弾し改革派指導者の釈放を要求する反体制スローガンが叫ばれたが、この時は治安部隊等が出動せず、他方で当局側が怖れていた反体制運動の拡大もなかったと報じられている(BBC報道9)。

こうした動きはあったものの、表面上は比較的落ち着いた雰囲気のなかで6月14日の投票日に近づいていった。この間、イラン国内の新聞メディア等は各自の「世論調査」に基づく選挙結果の推計を公表し10、ジャリーリー候補がハーメネイーの意中の候補であるとか、テヘラン市長のガーリーバーフが優勢であるなどの下馬評はあったものの、投票日の14日が間近に迫っても今回の大統領選に関する確実な情報はきわめて少なかったといえよう。

今回の大統領選の帰趨を決める動きは、選挙の3日前になってにわかに表面化した。それは今回の候補有資格者のなかで唯一の改革派候補であったモハンマドレザー・アーレフが改革派のモハンマド・ハータミー元大統領など周囲の説得によって6月11日に立候補の取り止めを表明し11、にわかに改革派支持者の票を「穏健保守派」のロウハーニー候補に一本化する流れが出てきたことである12。それまで投票のボイコットを表明していた改革派のグループもこの動きに同調し、ロウハーニー候補にとって情勢は一挙に好転することになった。

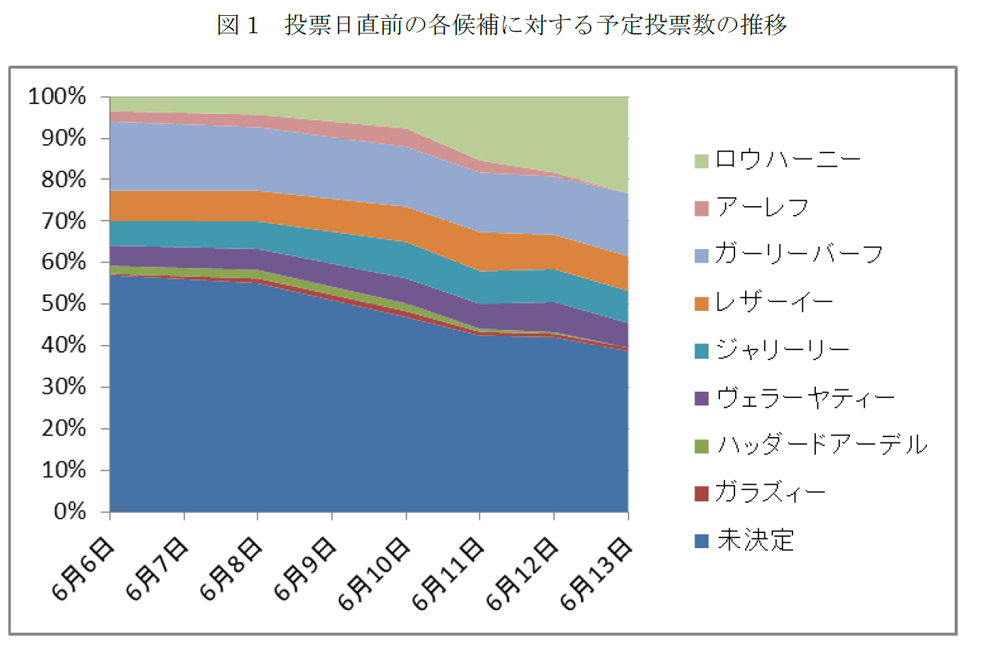

選挙後の時点で振り返ってこの間の各候補への支持票の動きをよく示していると思われるのが、現在でも英語版Wikipediaに掲載されているIPOS(Iranian Elections Tracking Polls)の世論調査の結果である13。この調査を実施した機関はイラン国内で唯一の電話調査機関であることを標榜しており、サンプル数は約1000件である。掲載されているデータはあえて既に投票先を決めた被験者中の各候補者の占める割合を数表で示しており直感的に判りにくいかたちになっているが、これを加工して各候補者への予定投票数の配分率の推移をグラフ化すると、以下のような結果が得られる。

出典:英語版Wikipediaに掲載のデータをもとに筆者が再計算して作成。

このグラフを検討することによって少なくとも以下の諸点が明らかになる。すなわち(1)ロウハーニー候補への支持はアーレフ候補が立候補辞退を表明した6月11日を境に急増している。(2)ガーリーバーフ、レザーイー、ジャリーリー、ヴェラーヤティーらの主要な保守系候補は6月6日の時点から投票日まで支持率がほぼ一定している。(3)6月11日以降のロウハーニー候補への支持の増加分は、もっぱら投票先「未決定」ないし棄権予定の部分(いわゆる浮動票)の取り込みによる。

さらにこのグラフを詳細にみると、6月12日から13日の段階でもう一度ロウハーニー候補への支持票が急増していることが読み取れる。この動きの主要な要因になったと思われるのが、最高指導者ハーメネイーが12日に第三代エマーム・ホセインの記念集会の檀上で数千人の聴衆を前に行った以下のような発言である。

「(イランの)国家・国民はこのような(2009年の)無法な振る舞いによって多大の損害を被ったが、それが動機となって今回の選挙では法に従うことの必要性が完全に実感されている」「選挙の各責任者も候補者もこれまでのところきちんと法に従っており、この状態が続くことが期待される」「一般国民の投票への参加は国にとって何よりも大切なことである。それ故ただ『イラン』にのみ心寄せる人間でさえ(=現在のイスラーム革命体制を必ずしも支持しない人間でさえ)投票には参加しなければならない」(Keyhan紙、6月13日付け記事14)。

こうした発言がとりわけ4年前の選挙で改革派を支持した若年層によって「改革派支持層の票も正当にカウントされる」という体制側からのシグナルとして受け止められ、これが広範な若年層の投票行動を促してロウハーニー新大統領の登場に繋がったという指摘はAl-Monitorのネット記事15でなされたものであるが、筆者はこれが少なくとも一部事実であったことをテヘランで11月に確認している。

6月14日に行われた選挙では投票率72.7%(投票者数約3670万人)を記録し、ハーメネイーが指導するイスラーム革命体制に対する国民の高い支持を印象づけた。またこれによって今回の選挙におけるハーメネイー周辺の最大の目標のひとつが達せられ、2009年6月以来の体制転覆への懸念は一応払拭されたといえよう。公表された大統領選挙の各候補得票率はロウハーニーが50.71%、ガーリーバーフが16.56%、ジャリーリーが11.34%、レザーイーが10.58%で、その結果決選投票をまたずにロウハーニー候補の当選が決定した。ロウハーニーの50.71%という微妙な得票率は、前回の選挙における集計疑惑を考えれば最高指導者ハーメネイーによるロウハーニー当選への「承認」をも物語っているものと読める。

以上のような経緯を経て登場したロウハーニー大統領は、前任のアフマディネジャード大統領とは打って変わって米国を含む西側世界との核問題を含む交渉・対話を積極的に推進する姿勢を当初から明確に打ち出していた。ロウハーニー大統領は大統領選挙の運動中においても欧米との対立を煽る「過激主義」との決別を訴えてアフマディネジャードの西側との外交姿勢を暗に批判したが(ジェトロ・テヘラン事務所調べ)、彼の内政・外交上の基本姿勢については『イスラーム政治思想』16などでも体系的に表明されており、これをみるかぎりではイスラーム教シーア派の知的背景をもつ穏健な保守的政治家という位置づけは概ね妥当なものと考えられる17。

そもそも前任のアフマディネジャード政権は2005年6月の選挙において登場し、米国のG.W.ブッシュ政権(2期目)に対するイスラーム革命政権側の対応として、イランの「防衛的軍事国家」建設を志向していた[鈴木2006, 139]。その際こうした政策の中軸的な位置に据えられたのが、革命直後の1979年5月にホメイニーの命令により創設された革命防衛隊(Sepāh-e pāsdārān)であった。アフマディネジャード大統領は第1期の任期中においてはイラン全国を精力的に視察し(イランの全30州を3回まで訪れたといわれる)、遊説の際に集まった聴衆から直訴状を集めては極力その要望に応じるよう努めた。アフマディネジャード大統領はこの独自の政治手法により大衆的な人気をつかんだ一方で、対外的にはイスラエルを敵視する冒険的な姿勢で、少なくとも表面的には中東域内各国の大衆的な支持を得ることに成功した。

だが、アフマディネジャード政権において全国的に展開した道路や鉄道、水利、金融などのインフラ・公共事業のほとんどは革命防衛隊の関係する企業によって担われており、別言すればこのようなポピュリスト的手法によって彼は国民の要望を(ハータミー政権期に実現した市町村ごとのショウラー議会制度を跳び越えて)直接吸い上げる姿勢を示しながら、他方では軍隊組織である革命防衛隊のコングロマリット化を推進しようとした訳である。

上述の2009年6月の民主化要求運動は、アフマディネジャード政権のこうした基本的方向が2期目においてその本質を露わにし、イランが完全に「防衛的軍事国家」として西側世界と対峙していく以外に選択肢をもたなくなることへの国民一般の危機意識が根底にあったものと考えられる。その意味では民主化運動の過程で多くの血が流れ、また「緑の運動」を指導したムーサヴィーやキャッルービーが現在でも自宅軟禁状態にあるなど多大の損失を被ったとはいえ、改革派側は2期目のアフマディネジャード政権による「防衛的軍事国家」化を阻止することに結果的に成功したということもできるのである。

他方で米国のオバマ大統領は、2009年の就任直後からイランとの対話路線を呼び掛けてきたとはいえ、第1期の任期中にイラン側がこれに積極的に応じる姿勢を示したことは絶えてなかった。これは基本的にイラン側の意思決定者である最高指導者ハーメネイーが2001年の9.11米国同時多発テロ直後のブッシュ政権の対イラン強硬政策に失望し、それ以降は米国への警戒心を強めてイラン・米国関係の改善の可能性を考えなくなったことによるとされている。

さらに2009年6月のイランにおける民主化要求運動に対し、オバマ政権はイスラエルと同様に当初から改革派側に立ってイランのハーメネイー体制の対応を批判した。これはオバマ政権が発足当初に打ち出した「イランとの対話に応じる」姿勢との間では明らかに矛盾を含むものであるが、オバマ政権発足直後のこの時点では前任のG.W.ブッシュ大統領の対イラン政策からの転換を十分になし得なかったことを意味しているものと思われる。

G.W.ブッシュ大統領の時期における米国の対イラン政策は、基本的に1979年のイラン革命後に成立した現在の「イスラーム革命体制」を永続的なものとは考えず、この点においてイランを中東域内における最大の仮想敵国のひとつとして想定するイスラエルの政策とも矛盾しないものであった。もし将来的に現在よりも「民主的な」体制を実現しようとする新たな政治勢力がイランにおいて出てきた場合には、積極的にそちらの側を支援するというのが米国およびイスラエルに共通する対イラン政策の暗黙の前提であったと考えられる。

こうした最高指導者ハーメネイーの米国に対する極度の不信感とイスラーム革命体制の将来的な転覆への期待との板挟みのような形で、オバマ大統領のイラン体制側に対する対話の呼びかけは現実的な可能性を見いだせないままに推移してきたのである。

米国にとってこの膠着状況に変化を促すことになったのが、2011年初頭以来の「アラブの春」以降の中東地域の不安定化であり、とりわけシリアにおける内戦状況の混迷化であった。ここでは詳細な議論に立ち入らないが、イランはいうまでもなくシリアに対し域内で最も影響力の大きな国である。さらに2014年末をもって米軍およびNATO軍がアフガニスタン方面から撤退する18という要因が加わり、米国オバマ政権の中東政策にとってはイランとの関係を改善することが中東政策全体の再構築のために有益であるとの判断があるものと考えられる。

そこにさらに決定的な要素として加わったのが、今回の大統領選挙における予想外の経緯である。上述のような今回の選挙の結果が示していることは、都市部の若年層に代表される大方の民意が支持する民主化の方向をハーメネイー体制がある程度積極的に受け入れ、それによってこれまで8年間のアフマディネジャード時代からの内政・外交上の大胆な政策転換を図ったということである。さらにそれが滞りなく行われたということは、イスラーム革命体制がその存続とハーメネイーの次の最高指導者への権力の移譲に向けて当面の重要な試金石を乗り越え、長期的な体制存続のための十分な時間的余裕を得たことを意味している。

実際2009年6月以降の民主化要求運動における最大の局面は、イスラーム革命体制を体現する最高指導者ハーメネイーの権威に対して公然と異議申し立てが行われた7月頃の時点であった19。選挙結果の公表から数日を経た6月19日にハーメネイー自身がアフマディネジャードの当選を認める裁定を行ったが国民の多くはこれを信用せず、大衆的な抗議運動に対する当局側の暴力的な弾圧がエスカレートするなかで改革派のムーサヴィー候補とキャッルービー候補は選挙結果を受け入れないとの発言を繰り返していた(Reuters、2009年7月2日付け記事)。

この間ハータミー元大統領を含む改革派の宗教界要人の多くは事態収拾のため国民投票を求めた。7月17日にはラフサンジャーニー元大統領が騒擾後初めてテヘラン大学での金曜礼拝に立ち、ハーメネイーの裁定に対して間接的ながら批判を行った。その後7月30日には40日前の6月20日にテヘラン市内で大規模なデモを見学していたネダー・アーガーソルタン(当時26歳)の当局側による銃殺の追悼集会がテヘラン南部のベヘシュテザハラー墓地などでもたれ、映画監督のジャアファル・パナーヒーを含む検挙者を出した。

だがこうしたイスラーム革命体制にとり革命後30年目にして最大の体制危機は、反面で体制存続のための多くの反省材料を与えたという見方も可能である。2012年3月の国会選挙を経て行われた今回の大統領選挙において、ハーメネイーを頂点とするイランの現体制は民主化と法の支配を求める広範な国民の意思をある程度汲み取り、穏健保守派のロウハーニー候補の当選をむしろ積極的に認める方向に舵を切ったのである。これは国民生活に対する大きな負担となっている2012年初頭以来の米国による経済制裁をできる限り早急に解除する方向で核交渉を再開し、アフマディネジャード政権下で極度に深刻化した国際社会からの孤立状況を脱却して国際社会に復帰したいという意思の表明であったことは明らかである。

上述のようにイランとの関係改善を突破口として中東政策全体の再構築を図ろうとする米国オバマ政権にとって、こうしたイラン側からのシグナルは歓迎すべきものであった。オバマ大統領は、これまでの在任期間を通じて中東各国における民主主義の実現のためには軍事的な介入も辞さないという前任のG.W.ブッシュ政権時代の外交政策からの転換を目指してきたが、米国が直面しているシリア問題やアフガニスタン撤兵などの深刻な課題において今後ともこの方針を貫いていくためには、革命後34年間にわたって外交関係が断絶してきたイランとのある程度の関係改善が必要不可欠な条件であるとみているに相違ない。

こうした判断のもとに、オバマ政権は6月のロウハーニー当選の直後からイラン側への積極的なアプローチを試みている。ほぼ1年前にはカナダがイランから秘密裏に外交官を召還しており米国にとってのイランへの外交的な窓口が限られるなかで20、オバマ大統領とロウハーニー大統領は相互に書簡のやり取りをして非公式ながら最初の接触を試みた21。また、この時期日本からは自民党の高村副総裁が安倍総理特使として9月7~8日にテヘランを訪問している。

こうした下地のうえに9月17日からはニューヨークで国連総会が開幕し、ロウハーニー大統領はイランの新たな顔として出席した。総会演説のなかでオバマ大統領がイラン核問題の外交による解決を訴えたのに対してロウハーニー大統領も同問題の早期の解決を期待すると述べた。報道によればロウハーニーのニューヨーク滞在中にオバマ大統領から会談の申し入れもあったものの、イラン側は時期尚早としてこれに応ぜず、結局ロウハーニーが空港に向かう車中でオバマ大統領からの電話で15分程度会話するに留まった22。だがこの間ケリー国務長官とザリーフ外相の会談は実現し、革命後34年間で初めて米国・イランの双方が歩み寄りの姿勢をみせる実り多い機会となった。

その後、現在に至るまで、イランといわゆるP5+1(国連安全保障理事会常任理事国およびドイツ)のあいだの核交渉は多少の紆余曲折を経ながらも大方順調に進展しているといえよう。そもそもイランの核問題は、2002年8月にイラン国外に拠点をもつ反体制組織モジャーヘディーネ・ハルク(MKO)がイランのナタンズおよびアラークにおける秘密核施設の存在を暴露したことに端を発している。その後イランは、平和目的の核開発であると一貫して主張しているが、2009年9月にはIAEA報告でイラン中央部のゴム近郊にあるフォルドゥでのウラン濃縮施設の存在も明らかにされた。

欧米各国はナタンズおよびフォルドゥでの一連の高濃縮ウランの製造は核兵器開発につながるものとして事態を重視し、国連安保理は2006年以来4度にわたって制裁決議を行ってきた。とくにアフマディネジャード大統領の登場以降、イランを中東域内の主要な仮想敵国として想定するイスラエルは、先制攻撃の可能性を常に現実的な選択肢として検討してきた。また米国は2011年11月のIAEA報告を受けて2012年から経済制裁を大幅に強化、金融取引および原油の輸入に際して大きな制約が課されるようになり、イラン経済に大きな打撃が続いている23。

こうしたなかでイラン側・欧米側双方の期待を背に2013年11月7日から3日間ジュネーブで再開された核交渉では、イラン側がザリーフ外相およびアラーグチー外務次官、P5+1からはアシュトンEU外交安全保障上級代表らが出席、8日にはさらに米国ケリー国務長官と英・仏・独の外相が現地入りし、翌9日には露・中の外相も加わって交渉を行った。だがこの段階ではフランスが「イランの核活動に関する全ての懸念事項に対処すること」を求めたために一旦中断している。

核交渉はその後11月20日に改めてジュネーブで交渉を再開、各国の外相が集結して長時間にわたる詰めの交渉の末24日に歴史的な「第一段階の合意」に至った。イランは以後6カ月の間フォルドゥでの20%ウランの濃縮やアラークでのプルトニウム抽出が可能な重水炉の建設を控え、IAEAの査察を積極的に受け入れること。またP5+1側はその見返りとして制裁を一部緩和する(その経済効果は半年で約70億ドル相当)というのがその内容である。

この合意内容に沿って12月8日にはIAEAの査察官がアラークの重水炉を視察し、12月9日にウィーンでの事務交渉も始まった。だが米国ではオバマ政権が下院議会による制裁強化の動きをかわすために制裁対象の企業・個人リストの拡大を発表、イラン側がこれに反発して12日にはウィーンでの交渉が中断する事態に至った。これは交渉中において制裁の強化を行わないという両者の暗黙の前提に反するものであり、イラン側から強い反発が起きたのは当然といえる。この間の経緯はイスラエル当局および米国下院がイランとの交渉に懐疑的な姿勢を続けるなかで、米・イ両国の関係改善がいかに慎重な配慮を要するものであるかを内外に印象づけた。

だが、年明けの1月5日にはイラン側がイラン南部ギャッチーンのウラン鉱山へのIAEA査察受け入れを発表、10日には欧州連合(EU)とイランの代表がジュネーブでの専門家会議を終え、その後12日にはイランとP5+1の間での第一段階合意の具体的な措置をイラン側が20日から実行する旨が発表されている。最終合意に向けてのこれまでの調整過程は紆余曲折を伴うものであったが、双方の交渉当事者の努力によって現在まで一定の前進を続けてきたように見受けられる。交渉は一面で前途多難なようにも見受けられるが、今後の事務的な交渉過程がある程度のスピード感をもって進めば、予想せざる大きな障害に直面しない限り、今後1年以内に包括的な解決のための最終合意に至る可能性は高いのではないだろうか。

こうした現状において今後とくに注目すべきは、イラン核交渉をめぐるイスラエルの動向であろう。国家安全保障上の観点からイランとの対決姿勢を前面に出すネタニヤフ首相は現在でもイランの核開発への意図を疑っており、脅威が明らかになった場合にはイランへの単独での先制攻撃も辞さないと公言している。だが、その場合にはイラン側も必ず軍事的な反撃を行う旨を明らかにしており、実際に両国が何らかの交戦状態に入れば事態の収拾までには多大なコストを要することが容易に予想される。それゆえ現実的には当面米国内のイスラエルロビーを通じた政治的圧力で核交渉の進展を遅らせるという可能性が最も高いであろう。

もうひとつの可能性として考えられるのは、イスラエル当局が上述のようなイランおよび国際環境の現状を再認識し24、従来のイスラーム革命体制の転換の可能性を前提にした対イラン政策から大きく変更するという方向性である。2月2日にはモシェ・ヤアロン国防相がイランのザリーフ外相とシンポジウムの壇上で同席するという場面があり(al-Monitor、2014年2月5日付け記事)、今後このような方向で事態が展開する可能性も期待される。

米国オバマ大統領にとってイランにおける核交渉の進展と同国との関係改善が中東政策全体(特にシリア・イラク・アフガニスタン・エジプト)との関わりで大きなメリットがあることは明らかであるが、他方でそれはイスラエルとの同盟関係を中東政策の中軸に据え、1980年代以来エジプトをアラブ世界における主要なパートナーとして軍事的な支援を行ってきた従来の枠組みを大きく変更していくことの必要性をも意味している。

こうした中東における政治システムの新たな変更に対して大きな抵抗を示しているのがサウジアラビアを中心とするGCC各国である。とくにサウジアラビアはロウハーニーの登場後もイランの湾岸地域内における影響力の伸長に対する警戒感を露わにしており、他の湾岸アラブ諸国にしても以前に増して同様の脅威を感じていることは間違いない。だが他方でイランは中東地域において比較的孤立したペルシャ民族のシーア派国家という側面があり、湾岸地域におけるイランの覇権拡張といってもそれなりの限界を抱えていることもまた事実であろう。

いずれにしても今回の核交渉をめぐる事態の進展は、1979年の革命以来34年ぶりの対米関係改善のチャンスであり、欧米各国にとっては市場としての期待も大きい。交渉の当事者であるP5+1としては、イラン側の国家的な威信を国民に対して維持できるようなぎりぎりの妥協のラインを見極めながら、他方である程度のスピード感をもって交渉過程を前進させ、なおかつイランが万が一にも秘密裏に核兵器開発を行ってはいないということをIAEAを通じて検証し続けることが求められているということになろう。

2011年初頭の「アラブの春」以後の中東における最大の問題は、イスラーム主義と民主化勢力、軍の間の深刻な亀裂と相克であり、こうした基本的な問題構成はアフガニスタンからエジプト、チュニジアまで変わらない。これらの社会的な諸勢力のなかで、民主化勢力は現在世界規模で急速に進展している情報のグローバル化に対応して新たに登場しつつある政治的に覚醒した若年層および女性層として想定されるだろうが、中東の多くの国では現在のところ最も社会的に不定形な勢力であることも否めない。

他方でイラン国民は34年前に革命によって「イスラーム体制」を実現した国としてその限界を熟知しており、今後将来的にはイスラーム体制を維持しつつも実質的な「脱イスラーム体制」化が徐々に進行していくものと考えられる。現在の中東情勢がきわめて不安定な過渡的状況にあるなかで、少し以前までは中東における最大の脅威とされてきたイランが情勢安定化のためのキープレイヤーとして浮上してきたのは皮肉ともいうべきであろう。

日本にとってのイランの国際的な重要性は、改めていうまでもなくイランが石油・天然ガスの供給国ということに加えて、ホルムズ海峡の安全保障を決定的に左右しているという地政的な条件によっている。近年米国はシェールガス革命によって湾岸地域へのエネルギー依存を逓減させているが、日本にとって同様な政策の選択はきわめて困難であり、今後とも湾岸地域からの化石燃料に依存し続けるという構造的な制約を背負い続けることであろう。

他方で1979年の革命後8年間のイラクとの戦争を経て、現在のイランの社会経済的な成熟は中東・湾岸地域のなかで際立っており、中長期的にイランが同地域における発展の中核となる可能性は高い。近年日本企業の多くは米国のイラン経済制裁の強化によるリスクを回避しイランとのビジネスを縮小する選択を続けてきたが、今後も湾岸アラブ諸国に過度に傾斜することはかえって別の意味のリスクを高めるのではないかと危惧される。幸い日本は他の欧米諸国と比べてイランとの文化的な障壁も少なく、政治的にもこれまでに培った人的パイプを維持することで同国と息長く付き合っていくことは十分に可能であると思われる。

日本がこれまでIJPCプロジェクトをはじめ、イランとの経済関係でさまざまな苦汁をなめてきたことは否定できない事実である。他方でこの間の歴史的な積み重ねが現在のイランの日本に対する特別な信頼感に繋がっていることも知っておいてよい。それは一面において日本にとっての外交的な資源として位置づけることも可能であり、また状況によっては地域的な安定のために日本が積極的に果たすべき役割をも規定するだろう。現在進行中のイラン核交渉の過程においてもまた、その円滑な進展のために日本が外交的に一定の貢献をすることは政策的な選択肢として十分検討に値するであろうと思われる。