2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 3-11

2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 3-11

農業従事者の高齢化等により,農業経営体数は減少している.今後,地域農業を維持していくことが求められるが,そのためには,離農予測モデルにより将来の農業経営体数を予測するとともに,離農に伴う供給農地面積を事前に把握することが重要である.一般に,社会システムの分析や予測の実施には社会モデリング・シミュレーションのいくつかの手法が用いられており,離農予測モデルでもそれらの手法が応用されている.離農予測モデルについては,これまでマルコフモデルを用いた手法が非常によく用いられてきた.マルコフモデルは,広域地域を対象とした場合には,予測精度も高く有用な手法である.一方で,マクロ的に集計された推移確率行列の値を用いるため,個々の農業経営体の属性を十分に考慮できず,またより狭い範囲の地域の予測は難しい.そこで,個々の農業経営体ごとに離農予測を行い,その結果を積み上げるミクロ的手法も近年提案されている.農研機構においても,機械学習とマイクロシミュレーションを利用して,市町村単位でも精度が高い推計結果が得られる農業経営体数予測モデルを開発した.

価格低迷などにより,農業経営体数(農家数)は年々減少するとともに,農地の転用や耕作放棄地化が進んでいる.このような状況の中で,今後,農地の保全を図りながら地域農業を維持していくことが非常に大きな課題である.

地域農業の維持に向けて,例えば,担い手農業経営体は,離農した経営体の農地を引き受けて耕作していくことが求められ,そのためには規模拡大に応じた設備投資を計画的に実施していく必要がある.また市町村等の行政においては,地域の将来ビジョンを策定し,その達成に向けた施策を実施していく必要がある.さらに.農地中間管理機構においては,農地の担い手への効率的な受け渡しに向けた計画立案が求められる.

一方で,これらを適切に実施するためには,地域における将来的な離農経営体数や離農に伴う供給農地面積を事前に把握することが重要である.そして,そのような予測を実現するための離農予測モデルの開発が必要になる.離農予測モデルを通じた農業経営体の離農要因の把握や将来の離農経営体数の予測は,地域が含有する特徴や課題に沿った政策を策定するために不可欠であるといえる(栗原ら 2014).また,スマート農業との関連でいえば,農業経営体の減少に伴って,将来的に担い手農業経営体に期待される農地面積を推計することで,今後,必要とされる技術について検討することができる.

離農予測モデルについては,これまでも国内外で研究が実施されている.本稿では,それらについて紹介するとともに農研機構で開発したモデルもとりあげ,現状の到達点ならびに今後の課題と方向性について示す.

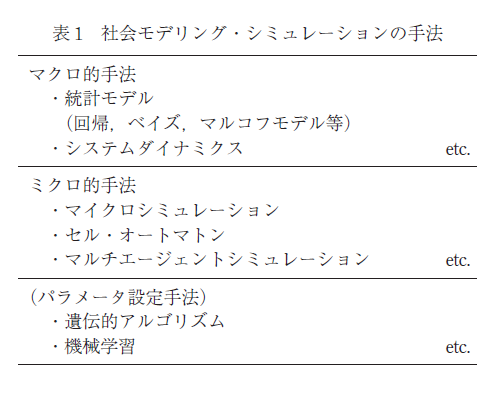

なお,農業経営体の離農予測というのは,いわゆる社会に関する動向の予測であり,社会モデリング・シミュレーションの手法が用いられる.この社会モデリング・シミュレーションにおいては,多様な手法が存在し(Gilbert and Troitzsch 1999),そのなかのいくつかが離農予測モデルにも応用されている.そこで本稿では,社会モデリング・シミュレーションの手法に関しても簡単に触れたいと思う.

本稿の構成として,まず,社会モデリング・シミュレーションに関して主な手法を中心にその概要を示す.その後,離農予測モデルの研究動向に関して詳細を説明する.

モデリングとは,現実世界に存在する対象を単純化し,モデルという形で表現を行うことである.シミュレーションとは,実世界で観測困難な事象を,コンピュータ上の仮想的な環境に再現するものである.社会モデリング・シミュレーションとは,その名の通り,社会システムや社会現象を対象に,その特徴や仕組みの理解,あるいは将来の予測を行うためにモデルの構築やシミュレーションを実施することである.社会モデリング・シミュレーションは領域横断的な研究であり,適用領域は,経済学,政治学,社会学,人類学,経営学などの社会科学全般のほか,都市工学,交通工学,情報通信工学,防災工学などの社会的システムを扱う工学領域などまで及んでおり(喜多 2007),様々な分野で盛んに研究されている.

社会モデリング・シミュレーションでは,対象のモデル化のレベルに基づいて,マクロ的な手法とミクロ的な手法に大別される(石田,服部 2009)(表 1).トップダウンアプローチ,ボトムアップアプローチと呼ばれることもある.

マクロ的手法は,巨視的な視点から現象のモデル化を試みたもので,シミュレーションの対象であるシステム全体を1 つのモデルで表現し,その挙動を支配方程式によって規定する(石田,服部 2009).ある地域の集団としての統計量に基づいて将来の姿を推定する方法である(村田 2008).

一方,ミクロ的手法は,社会における行動主体(人間や組織)をモデル化し,多数の行動主体の振る舞いや行動主体間の相互作用の結果を積み上げることで社会現象や社会システムの挙動を再現・予測する(石田,服部 2009).

マクロ的手法の代表的なものには,統計モデル(回帰モデル,ベイズモデル,マルコフモデル等)やシステムダイナミクス(System Dynamics, SD)がある.

統計モデルでは,一般的な線形回帰モデルやベイズモデル,マルコフモデルなどがある.マクロな変数間の相互依存関係を一種の因果モデルあるいは相関モデルとして構築する(出口 2013b).マルコフモデルは,離農予測モデルでも非常によく使われている手法であるため,次章で詳しく述べる.

システムダイナミクスは, フォレスター(J. W.Forrester)によって開発されたものである.システムの様々なマクロ変数をストック変数とフロー変数に区分し,その変数の時間発展を非線形の微分(差分)方程式で表現する(Gilbert and Troitzsch 1999).システムダイナミクスを利用した研究としては,人口増加や環境汚染について世界規模で予測を行ったローマクラブの成長の限界(Meadows et al. 1972)などがある.

マクロ的手法の利点としては,社会システム全体を1つのモデルで表現するため,モデルが簡潔で理解しやすいということがある.またミクロな個々の事例では分からないが,マクロな統計データとして扱うことで初めて明確にわかる傾向は多く(出口 2013a),そのようなケースでは非常に有用である.さらに,マクロな変数のデータとして,集計済みの統計データ等が利用できるため,データの収集コストはそれほど高くないといえる.

一方で,システム全体の振る舞いや変化は観察できるものの,個々の構成要素がもつ局所的な性質や構成要素間の相互作用は表現できないという課題がある(石田,服部 2009).マクロ的手法では社会を構成する様々な主体レベルでの変数はモデルから捨象されている(出口 2013a).

ミクロ的手法の代表的なものとしては,マイクロシミュレーション(Micro Simulation),セル・オートマトン(Cellular Automaton, CA),マルチエージェントシミュレーション(Multi-agent Simulation)などがあげられる.

マイクロシミュレーションは,Orcutt(1957)によって提案されたもので,個人などの行動主体が複数の属性と遷移確率をもつモデルを作成し,その各主体の行動の結果を積み上げてマクロなレベルの事象に関する推定や予測を行う手法である(Gilbert and Troitzsch 1999).確率的なモデルである点が特徴である.マイクロシミュレーションを用いた研究としては,将来人口の予測等を行った Orcutt et al.(1961)などがある.

なおマイクロシミュレーションでは,各主体を独立して扱っており,主体間の相互作用をモデル化しようとはしていない.一方で,主体間の相互作用を考慮したモデルとして,セル・オートマトン,マルチエージェントシミュレーションがある.

セル・オートマトンは,グリッド状に規則正しく配置されたセルの集まりから構成されている(社会シミュレーションにおいては,各セルは個人や国家,土地などを表す).一般的なモデルでは,各セルはいくつかある状態のうちのひとつにあり,それらの状態は周囲(近傍)のセルの状態のみに依存する,というルールに従って変化していく(Gilbert and Troitzsch 1999).そして,この変化の過程を繰り返して何らかの現象の再現や予測を行う.

セル・オートマトンを用いた研究としては,小さい国家群から帝国などの新たな政治主体が生まれるプロセスをモデル化した Axelrod(1995)の研究や,土地利用変化をセル・オートマトンで表現し,都市の発展過程をモデル化した White and Engelen(1993)の研究などがある.

また,セル・オートマトンは相互作用や振る舞いに関して非常に単純な仮定をおいているが,より複雑な相互作用や振る舞いをモデル化する手法としてマルチエージェントシミュレーションがある.

マルチエージェントシミュレーションは,行動主体のより詳細なモデリングが可能である.個人等の行動主体をエージェントと設定し,そのエージェントの意思決定・行動ならびにエージェント間の相互作用をモデル化し,社会現象の分析や将来の動向予測を行う.エージェントは,周辺の環境,および他のエージェントからの情報をもとに,自律的に行動を決定し,環境や他のエージェントに対して作用する主体である(石田,服部 2009).なお,この手法は人工知能(AI)の分野を中心に発展してきた.マルチエージェントシミュレーションを用いた研究としては,人種差別意識がなくても,最終的に人種ごとに居住する地域が分離することを説明した Schelling(1971)の分居モデルなどがある.

ミクロ的手法の利点として,各行動主体レベルでモデリングを行うため,現実に近い形でのシミュレーションが可能であるという点があげられる.また,局所的な相互作用からまったく異なるレベルのマクロな現象が生まれる「創発」のダイナミクスをモデル化できる(石田,服部 2009).加えて,今度はそのマクロな現象がトップダウン的に個々の行動主体(エージェント)に影響を与えるというミクロ・マクロ・リンク現象の表現や分析にも有効である(寺野 2010).

一方で,パラメータ数が多くなるなど,モデルが複雑になりやすく,適切なモデリングを行わないとモデルの変数とシミュレーション結果との因果関係の理解が難しくなる(石田,服部 2009).また,研究対象や目的にもよるが,一般的にはモデリングのために行動主体ごとの詳細なデータを収集する必要がある.例えば統計調査の個票データや,アンケート,面接調査等のデータが必要になり,データの収集コストは高い.

以上,社会モデリング・シミュレーションの主な手法について,マクロ的手法とミクロ的手法に分けて紹介したが,研究を実施する際には,モデル化して得たいこと,すなわちモデル化の目的や,分析して得たい結果に依存してモデルの解像度を変える必要がある(高橋 2013).

またモデル構築にあたっては,パラメータをどのように設定するかという問題も生じる.多くの手法ではパラメータの設定を設計者が行っているため「思い通り」な結果を得ることができる(倉橋 2013)場合が多い.しかしそのような場合は,得られた結果がパラメータが適切に設定されたことに起因するのか,単に偶然そうなっただけなのかが分からない.そのため,なるべくモデルのパラメータを恣意的に調整することを避け,パラメータの設定に関する適切な手法を開発する必要がある(寺野,倉橋 2000).これまでの研究では,パラメータの設定に逆シミュレーションと遺伝的アルゴリズムを用いる手法(倉橋ら 1999)や,機械学習を用いる手法(鳥居ら 2005)などが提案されている.

また,社会モデリング・シミュレーションを実施する場合には,以下の2 つの検証のプロセスが必要とされる.ひとつは,モデルが正しく実装されて意図したように動いているかを確認する「正当性の検証」(verification),もうひとつは,モデルの振る舞いが実際の現象の振る舞いに一致しているかを確認する「妥当性の検証」(validation)である(Gilbert and Troitzsch 1999).

これまでに述べてきた手法は,主に自然科学や数学,情報学などの分野から発展してきたが,社会科学の分野においても多くの研究で応用がなされており有用であることが示されている.特に,社会システムの変化が激しい昨今においては,社会モデリング・シミュレーションの重要性は高いといえる.

また,農業関係においても上記の手法を用いた研究は多く存在している.マルコフモデルは後述する離農予測モデルに多く用いられており,その他では例えば,Gambelli and Bruschi(2010)(ベイジアンネットワーク),Li et al.(2012)(システムダイナミクス),O'Donoghue(2017),遠藤(2004)(マイクロシミュレーション),Berger and Schreinemachers(2006),山下,星野(2005)(マルチエージェントシミュレーション)などの研究がある.

これらの研究が示すとおり,各手法は農業をとりまく社会の動向の予測の際にも活用が可能である.しかし,その反面で,自然科学とは異なる社会科学特有の性質についてもきちんと認識をしたうえで,シミュレーション結果の解釈とその妥当性の検証を慎重に実施していくことが必要である.上記のような点をふまえつつ,モデリング・シミュレーション技術によって,社会システムの振舞いをより精度よく予測するとともに,その結果を具体的な社会デザインに活用していくことが求められる(出口 2012).

以上のような社会モデリング・シミュレーションの手法をふまえつつ,ここからは本稿の主題である離農予測モデルに関する研究動向について述べる.

離農に関する研究においては,大きく分けて,離農要因の分析を目的とした研究と,離農予測モデルの開発ならびに将来予測を目的とした研究の2 つがある.本稿では,特に後者に焦点をあてて説明する.なお離農予測モデルが主題であるため,定量的なアプローチを用いた研究のみを対象とする(離農に関する研究は,定性的研究も多くの蓄積がある).

離農要因の分析を行った定量的な研究は,海外で多く見られる.統計モデルを用いた研究が多く,例えば,ロジットモデルを用いた研究として,米国の酪農農家を対象とした Bragg and Dalton(2004)や,エストニアを対象とした Viira et al.(2009),スイスを対象とした Ferjani et al.(2015)などがある.また,プロビットモデルを用いた研究として,カナダとイスラエルの離農要因の違いを比較した Kimhi and Bollman(1999)や,フィンランドを対象とした Pietola et al.(2003),米国の養豚農家を対象とした Dong et al.(2010),クロアチアを対象とした Möllers and Fritzsch(2010)などがある.他には,イタリアを対象に階層ベイズモデルを用いて離農要因の分析を実施した Landi et al.(2016)などの研究もある.これらの研究のなかでは,農業従事者の年齢,農外就業(農外所得)の状況,経営規模などが重要な要因として多くとりあげられている.その他にも各々の研究によって,様々な要因が指摘されている.

一方,国内においては,計量的に離農要因を明らかにした研究は少ないことが指摘されている(栗原ら 2014).これまでの研究としては,家族構成に着目して離農要因の分析を実施した田畑(1993),澤田(1999)や,GIS を用いて地形的要因と離農との関係を分析した鈴木,河野(2003),全国や地方別にロジスティック回帰やプロビット回帰モデルを用いて離農要因の分析を実施した kurihara et al.(2013),栗原ら(2014)などがある.これらの研究においては,海外の研究と同様の離農要因が明らかにされていることに加えて,農業後継者の状況,経営主の配偶者の有無,世帯員数などの世帯に関する要因が多く指摘されている.

そして,このような要因分析も重要ではあるが,研究の実用化を考える場合には,何らかの予測モデルを開発し,将来の動向を予測することも重要になる.要因分析で得られた知見は,離農予測モデルの構築にあたり,使用する変数を決定する際の参考情報となり得る.

離農予測モデルの開発や将来予測を目的とした研究は古くは,神谷(1962)や清水(1965)などの研究がある.これらはいずれも農林業センサスの構造動態表のデータを利用し,それをもとに作成した推移確率行列を使って,農業経営体数等の農業構造の将来予測を行っている.推移確率行列を使った予測モデルは,一般にはマルコフモデルといわれるものにあてはまる.この農林業センサスの構造動態表とマルコフモデルを用いた手法は,離農予測モデルの手法のなかでも主流となっており,非常に多くの研究で用いられている.

農林業センサスの構造動態表というのは,2 時点間の農林業センサスの経営体の調査票情報をパネルデータ化し,5 年間の動態的変化を集計した統計データである.経営体のデータが経営耕地面積の規模などで階層化されて集計されており,5 年間で規模拡大した経営,縮小した経営,離農した経営が把握可能となっている(安武 2018).

そして,この構造動態表から推移確率行列というものを作成し,マルコフモデルに入力して予測を行う.推移確率行列は,構造動態表の値をもとに,5 年後の離農率や営農継続経営体の階層間移動の確率,経営体の新設率などを算出したものである.そのため,階層間移動など離農以外についても予測が可能である.なお,マルコフモデルは以下の式で表される.

π(t)=π(t-1)・P

π(t)は,t 期の状態確率分布(農業経営体数の分布),P は推移確率行列を表す.

この手法を用いた研究としてはそれ以降,吉田, 中川(1992)や橋詰ら(1999),安武(1999)の研究がある.吉田,中川(1992)や橋詰ら(1999)の研究では,都府県全域・北海道別や農業地域別にモデルを構築しているが,従来の予測モデルに加えて,構造政策変数を導入して,いくつかのシナリオのもとで推移確率行列の値を変更させた場合のモデルも構築し,政策により構造変化が生じた場合の予測を試みている.

さらに,橋詰ら(1999)は階層間移動と離農の場合の確率を区別し,階層間移動は従来どおり推移確率行列の値を用い,離農についてはトレンド回帰モデルによって算出した変動確率を用いることで,推計精度を高める工夫を行っている.

また,公表されている「農業構造動態統計報告書」のデータでは,任意の指標や地域で分析することは不可能である(安武, 渡部 2001)ことから,近年は,上記の構造動態表を作成する際の元データである農林業センサス個票を用いて,任意の指標や地域で分析できるように組替集計を行い,独自の構造動態表から予測を行う研究が多くみられる(なお,農林業センサス個票には,個々の農業経営体ごとに経営耕地面積や販売金額,農業従事者の年齢等の様々な属性データがある).

例えば,安武, 渡部(2001)は,中国地方を対象に,専兼別及び農業労働力保有別に,世帯主の年齢を考慮に入れた新たな構造動態表を作成し,将来の農家数の予測を実施している.安武(2003)は,地方ごとに経営耕地面積規模別と経営主年齢別構造動態表を作成し,農家数の予測を行っている.さらに異なる時期の2 つの構造動態表(1990 年→ 1995 年,1995 年→ 2000 年)から得られる予測値を比較しており,地方によっては 2 つの予測値がかなり異なることを示している.

また,安武, 千田(2013)は都府県全体の稲作農家を対象に経営規模,経営主年齢,後継者の有無の属性別解析から,離農率等に差が見られる階層区分を行って,将来予測を実施している.渡部ら(2012)も中国地方の水田作販売農家を対象に,耕地面積規模,農業後継者の有無,地域内における大規模経営体の有無について,離農率の差が見られるかを分析したうえで,これらの変数を用いて予測を行っている.また,他の研究と比較して,地域内における大規模経営体の有無という,他の経営体の影響について考慮している点が特徴である.結果として,大規模経営体の存在が離農に影響することが示唆されている.これらの研究では,モデルに用いる変数について事前に離農との関連性を検証しており,構築したモデルの根拠を示すためには重要なプロセスの一つである.

また,渡部ら(2012)や安武(2018)では,過去から現在(最新の統計データが存在する年)までの予測を行い,得られた予測値を実測値と比較することでモデルの精度の検証を実施している.いずれの研究でも農業経営体数(農家数)の予測誤差は 5%程度となっており,ある程度高い予測精度が得られている.一方で,都道府県別の精度を検証している安武(2018)においては,誤差が数十%と大きくなる県も存在している.これについては,データの不備が主な原因であることが示されており,他県のデータを加えて推移確率行列を算出すると予測精度の改善がみられている.なお,安武(2018)と関連して,研究成果が「地域農業情報」として農研機構の HP 上で公開されている(農研機構 2018).

また,マルコフモデルについて,階層間の推移確率が一定であると仮定することの問題点を指摘し,その仮定を緩和させたグラビティモデルとの比較を行った大森(2003)の研究もみられる.結果として,上記の仮定は根拠が乏しいが,短期的視野(20 ~ 30 年程度)の下ではマルコフモデルは実用上問題ないことが示されている.

さらに海外でも,EU 加盟国を対象にマルコフモデルを用いて農家数の予測を行い,既存の線形モデルなどとの予測精度の比較を行った研究(Storm et al. 2015)がみられる.

以上のようなマルコフモデルを用いた研究は,前章で述べたマクロ的手法に位置づけられると考えてよい.マルコフモデルは,集約された農業経営体のデータから推移確率行列を算出し予測を行うが,この推移確率行列の値によって予測結果が大きく左右されることが特徴である.これは,安武(2003)の複数の構造動態表を用いた予測結果の比較や,安武(2018)にて,データの不備等で不適切な推移確率行列が算出された都道府県は,予測精度が大きく下がる結果となったことからも見てとれる.つまり,データの不備が大きい場合やサンプルサイズが少ない場合は,結果が不安定になりやすい.

このことから,広範囲を対象地域として,サンプルサイズが大きくかつ信頼性の高いデータを用いる場合には,マルコフモデルは非常に有用な手法であり,予測精度も安定していると考えられる.なお,これまでに紹介した研究も,全国や地方,都道府県といった広範囲を対象としている.

一方で,サンプルサイズが小さくかつデータの偏りが大きくなる可能性が高い場合,つまり,より狭い範囲の地域を対象とする場合には,推移確率行列の値が不安定になり十分な予測精度を得られない可能性があるため,注意を要する.

また,マルコフモデルは手法自体が非常に単純で分かりやすいという利点がある一方で,因果関係を反映できない(安武 2018)ことや推移確率行列の作成のために変数の層別が必要なため,考慮すべき変数が多くなると手続きが煩雑になり(渡部ら 2012),使用できる変数がおのずと限定されてしまうという問題がある.

門間(2016)も述べるように,マルコフモデルは日本全体あるいは広域地域を対象とした構造変動予測の方法としては妥当である.しかし,各地域でみられる個々の経営体や集落,旧市町村単位の多様な特性は,それらが集計された広域を単位とした推移確率でとらえることによって平均化されてしまう.そのため,本来は個々の経営体の特性を反映した構造変動予測が望ましい.

この点をふまえて,門間(2016)は水田作経営体を対象に,農林業センサス個票のデータを用いて,まず個々の農業経営体を3 つに分類している(大規模化可能経営体・現状維持経営体・離農予備群経営体).そのうえで離農予備群経営体については,各経営体ごとに離農判定を行い,その結果を積み上げることで,地域全体の農業経営体数を予測している.さらに,従来の研究とは異なり,市町村や旧市町村といったより狭い範囲を対象に予測を行っている.なお,シミュレーションでは経営主の年齢を 1 年ごとに 1 歳加え,世帯主の年齢が 75 歳になった場合に一律に離農するとしている.また,畑山(2013)は,北海道の農業地域という広域を対象にしているが,農地の供給者(離農経営体)を同居農業後継者のいない経営主 55 歳以上の農家とし,65 歳あるいは 75 歳以上で離農するというルールのもとで,離農発生率等の農業構造の将来展望を行っている.

これらは確率的なモデルではないものの,ミクロ的手法であるマイクロシミュレーションに比較的近いモデルであるといえる.上記のような手法を用いることで,各農業経営体の属性を考慮したより詳細な予測が可能になる.

しかし一方で,これらの研究では,離農の判定条件が非常に単純であるという問題点がある.世帯主や経営主が 65 歳や 75 歳で必ずしも離農するわけではなく,統計データを見ても,実際はかなりの割合で営農を継続している.上記の論文では,モデルの精度は示されていないが離農経営体数が過大評価された予測になると考えられる.

そこで,これらの点をふまえて,筆者は機械学習とマイクロシミュレーションを用いた農業経営体数予測モデルを開発した(2018 年度研究成果情報として公表予定)(図 1).機械学習とは,人工知能(AI)の分野で発展してきた技術であり,データから自動的に学習を行い,新たな知識を導出したり,また学習済みのアルゴリズムに新たなデータを入力して予測を行う手法である.寺谷,守屋(2018)は,これまでに機械学習によって自己保全管理農地の発生等の土地利用変化予測モデルを開発している.

なお,農業経営体数予測モデルでは,機械学習の手法の一つであるニューラルネットワークにより個々の農業経営体の離農確率(0 ~ 100%)を算出し,それをマイクロシミュレーションにおける各農業経営体の離農判定に活用する.そして,最終的にそれら各農業経営体の予測結果を積み上げることで,地域全体の農業経営体数を推計する(図 2).

交差検定により,茨城県の各市町村の農業経営体数(営農継続経営体数)の予測精度を検証した結果,予測誤差は 1 ~ 7%程度であり,このモデルによって,市町村単位での農業経営体数を高い精度で推計できる.

本モデルでは,機械学習によって多数の変数(20 変数)の中から各地域の離農に関係する特徴を学習し,それらを用いて離農確率の算出を行う.加えて,様々な属性を有する個々の農業経営体ごとに異なる離農確率が算出されて予測が実施される.このことから,地域の離農の特徴や各農業経営体の属性をふまえた,より実態に即した離農予測が可能になると考えられる.また,マルコフモデルの課題である,狭い範囲の地域(市町村以下のレベル)を対象とした予測が難しい点,因果関係を反映できない点,多数の変数をモデルに導入できないという点をある程度解決している.

一方で,このモデルはあくまでも離農経営体数(あるいは営農継続経営体数)を予測するものであるため,営農継続経営体の経営規模等の階層間移動までは推計できないという点に課題が残る.この点に関しては,マルコフモデルの方が優れており,予測を実施する目的に応じて手法を使い分けることが望ましい.

また,類似した海外の研究としては,イタリアの有機農家を対象に,ベイジアンネットワークを用いて農家タイプごとに離農確率を推定している研究も見られる(Gambelli and Bruschi 2010).しかし,これはあくまでも離農確率の推定にとどまっており,将来の農業経営体数を予測したものではない.

離農予測モデルは,これまでに述べたように多くの研究成果がある.これらの成果は,市町村等の行政における営農支援施策の策定や,農業経営体の経営の意思決定場面などでの活用が期待される.

しかし一方で,研究は未だ発展途上であり,課題も散見される.例えば,これまでの研究では,農業経営体の属性という内的要因を中心にモデルを構築している研究が大半であり,政策の影響や農作物の価格変動といった外的要因をモデルに取り込んでいる研究は非常に少ない.離農に関しては,この外的要因の影響も存在することが予想されるため,これらの点を考慮に入れたモデルを開発する必要がある.

前章で述べたように,政策構造変数を導入して政策の効果を推定する研究もみられるが,推移確率行列の値を恣意的に変化させているだけであり,実際に採用可能な政策の評価を行うためには,さらにモデル上での工夫が必要である(吉田,中川 1992).例えば,海外においては,プロビットモデルを用いて,EU の共通農業政策(CAP)が継続した場合と廃止された場合の 2 つのシナリオにおいて,離農経営体数がどのように変化するかをシミュレートした研究(Raggi et al. 2013)などがあるが,国内では具体的な政策等の影響を考慮に入れたモデルは非常に少ない.

また,他の農業経営体との相互作用の面についても考慮した研究は少ないといえる.地域における他の農業経営体の離農状況や,担い手経営体の農地貸借行動の影響など,農業経営体間の相互作用等もモデルに組み入れることができれば,より現実的なモデルを構築することできると考えられる.

さらに,地域農業の維持に向けたきめ細やかな対策や,各経営体の営農に関する意思決定に対して,より効果的な支援を行うためには,旧市町村レベルなどのさらにミクロな範囲において高精度な予測が可能なモデルの開発が求められる.収集できるデータのサンプルサイズや粒度の問題はあるが,今後の研究の方向性を考えるうえで重要な点である.

これらの課題を解決し,より高度で実用的なモデルを開発することは,決して一筋縄ではいかないものの,今後のさらなる研究の発展が期待されるところである.