2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 47-53

2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 47-53

本報告では,戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林業創造技術(アグリイノベーション創出)」による稲作の圃場水管理を遠隔または自動で制御するシステム(圃場水管理システム)の開発および実証試験の結果を示した.圃場水管理システムの開発では,特に給排水口制御装置の一体化,小型化,構成部品の削減,筐体の材質選定などにより作製費用の削減を図った.また,バッテリーの負荷削減を目的として,電力消費を抑制するための制御方針の改良,モーター出力の効率化を実施した. 所内圃場と現地圃場 6 地区で実施した実証試験では以下の効果が認められた.すなわち,水管理時間に関して,圃場水管理システムを導入した試験区で要した水位確認と携帯情報端末を用いた操作の時間合計と,未導入の対照区で要した給排水操作および自宅や事務所などの起点から対照区までの移動の時間合計を比較したところ,所内圃場で85%,現地圃場平均で 1 筆あたり 80%,10 a あたり 85%の時間削減が認められた.また,圃場水管理システムの導入は,長大かつ急傾斜法面を有する圃場での遠隔操作や,寒冷地で低温障害回避のための深夜の自動灌漑など,労働条件の緩和にも貢献した.

スマート農業の実現に向けた具体的な取り組みとして未来投資戦略 2018 では「農業用水利用の効率化に向けた ICT の活用」が農機の無人走行システムの実現などともに政府が新たに講ずべき施策に位置づけられている(首相官邸 2018).これに先立ち,平成 26 年度からの 5 年間で実施された内閣府による戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林業創造技術(アグリイノベーション創出)」(以下,「本プロジェクト」という)では,技術目標として 1)農業のスマート化,2)画期的な商品の提供,3)新たな機能・価値の創造を技術的目標に揚げている(内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)2014).本報告では,農業のスマート化により「水管理労力の削減と高品質栽培を同時に実現するため,末端圃場のバルブやゲートの開閉を自動化するとともに,各圃場の水深を遠隔操作で設定できるシステムを開発」することにより「水管理に係る労働時間の 50% 削減」を達成することを目標とした技術開発の経緯と実証試験結果について述べる.なお,本報告は上記の成果の一部である若杉,鈴木(2017)および鈴木,若杉(2018a,2018b)を再構成した.

本プロジェクトの背景として,稲作の水管理(以下,「水管理」という)は田植えや刈取りなどとは対照的に,農業農村整備や農機開発などの進展により農作業時間が一貫して低下する中において省力化が進んでいない(図 1).具体的には,直近の調査において水管理を含む「管理」に要する作業時間はほかに比べて稲作の中で最も時間を要する農作業となっている(農林水産省大臣官房統計部 2018).

この対策として,平成 28 年 8 月に閣議決定された土地改良長期計画では「ICT 等の省力化技術の活用による生産コストの削減を促進する」ために,「整備ほ場や水管理等における省力化技術(ICT,GPS 等)の導入地区の割合」を約 8 割以上とすることが施策の成果目標として設定されている(農林水産省 2016).このような情勢の下,水田の湛水,気温や湿度などの気象要素などの計測機器や計測値を用いて用排水の制御が可能な装置など,圃場の状況を把握し,通信によって監視や制御を可能とするシステムがメーカーや研究機関などで開発されている.

近年この傾向が頓に顕著であるが,その嚆矢は数十年前に遡る.すなわち,冷害への適応策として,イネの生育を大きく左右する湛水深管理の自動制御が挙げられる(農林水産省東北農業試験場長 1994).穂ばらみ期において水田内の気象条件に合わせて湛水深を調整することにより不稔を回避できる(鳥山,井上 1984)知見を活かして,天候と生育状況から最適水位を求めるシステムを構築し(井上 1993),水管理装置が開発された(井上 1994).しかし,本装置を稼働させるためには多数のセンサーが必要であること,多くの気象要素や予報値を手動で入力していること,コンピュータの価格や処理速度,当時の通信環境などに鑑みて社会実装は困難であったと推察される.ただし,社会実装が進展しつつある現在の機器と比較して基本的な考え方に大きな違いはないと考えられる.

上述したように,数十年前の技術水準では,様々な要素を考慮して最適な水位を設定するシステムの構築は困難であった.一方,単純な条件を満たす自動水管理装置は開発され今日も利用されている.

制御の条件(対象)の一つとして水位が挙げられる.具体的には,天候などに依らず水位を範囲内に制御する方法である.水面に連動するフロートを用いて予め設定した水位よりフロートが低い位置にある場合に給水し設定水位に達すると給水を停止する仕組みである(例えば,旭有機材工業株式会社 1993a,1993b).

別の条件として稼働時間が挙げられ,同じ時間帯に給水を繰り返すことである.具体的には給水栓にモーターを連結させ,タイマーを使って設定した周期に合わせて給水の開始と停止を繰り返す仕組みである(例えば,株式会社アヤハエンジニアリング 1994).

耕作者が水管理を行う場合,まず給水を開始させるために圃場を巡回する.その後,ある程度時間が経過した後に再び圃場を巡回して湛水状態を確認し,十分な湛水が得られたと判断すれば給水を停止させることが想定される.すなわち,給水を判断する条件を水位または時間とすることは,上記の水管理を反映させた設定条件と考えられ,耕作者が毎日のように繰り返し行っている作業を代替する手段として適していると考えられる.

現在の情報通信技術などの発達により,数十年前には社会実装が困難であった遠隔操作や自動制御が可能なシステムの開発を実施し,所内圃場および現地圃場を対象に水管理時間の削減効果について検証を行った.

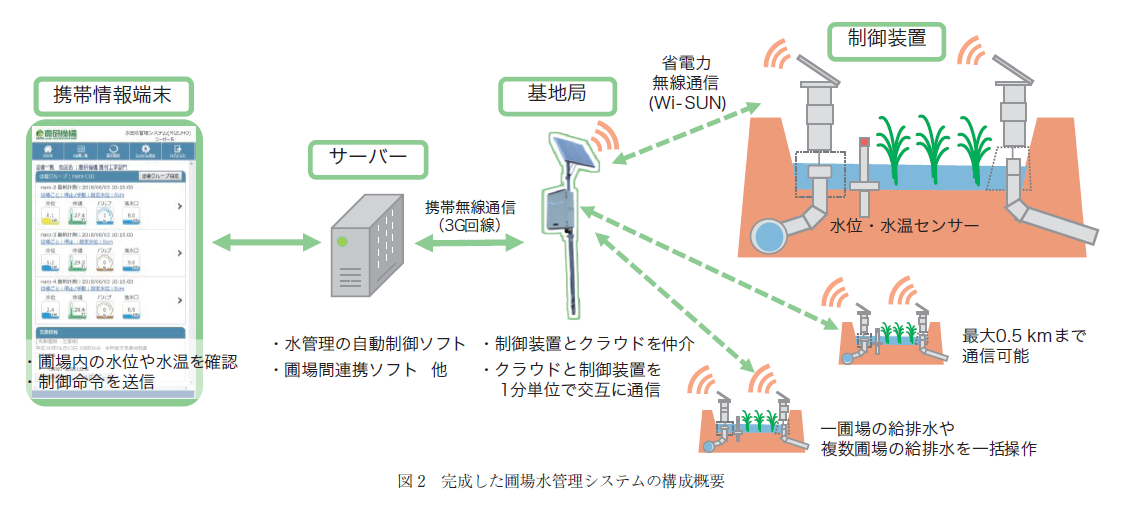

圃場水管理システムの開発にあたり,複数の試作機の作成,改良を行ってきた.最終版となる給排水口制御装置等の構成概要は図 2 に示すとおりであり,特徴については農研機構・株式会社クボタケミックス(2014),農研機構(2016,2017)に詳述されている.以下では,各要素に関する特徴と改良点を示す.また,特徴の概要と概観をそれぞれ表 1,図 3 に示す.

給排水口の制御装置

圃場水管理システムの給排水口制御装置(以下,「子機」という)のプロトタイプ(1 号機)は,電動アクチュエータを接続した給水バルブまたは落水口,制御盤,バッテリー,ソーラーパネル,通信機器で作製した.1 号機ではそれぞれの機器が独立しており,有線で接続した.

2 号機は,1 号機で独立していた部材を一体化し,大幅な小型化・低コスト化を達成した.具体的には,電動アクチュエータ,制御盤,バッテリー,ソーラーパネル,無線通信用基盤を一体化し,アタッチメントや回転軸などの改良により低コスト化を図るとともに給排兼用の装置となった.これら改良により,給水バルブや落水口への子機の取り付けも簡略化された.マイコンおよび無線機のスリープ機能も実装し,消費電力の削減も行った.

3 号機および 4 号機は,2 号機から基本的な構造の変化は大きくなく,省電力な運用法によるソーラーパネルおよびバッテリーの小型化,複数社の給水バルブに設置可能なアタッチメントの開発などによる低コスト化や汎用性の向上,動作の安定化が図られた.

5 号機は筐体を金属製から塩ビ製に変更,無線通信用アンテナの本体内部への内蔵,モーター出力の効率化,取り付けアダプタの改良を行った.各改良によって必要部品の数が減少したため,4 号機よりもさらに低コスト化した.特に筐体部材は既製品である塩ビ製品の組み合わせで作成したことで大幅なコストダウンに寄与した.また,落水口の制御技術を応用して開水路圃場の給水操作も可能とした.

基地局

サーバーとのデータ通信に用いる基地局は,子機との通信用の無線通信(Wi-SUN),サーバーとの通信用の携帯通信(3G 回線)のゲートウェイを備え,子機と同様に動力はソーラーパネルとバッテリーとした.1 号機の時点から圃場水管理システムの通信に関する基本形は構築されており,給水口側の装置に接続されたセンサーから圃場内の水位や水温などのデータを取得し,そのデータを無線通信により基地局に送り,基地局に集められたデータは携帯通信によってサーバーに送られ,蓄積される.以降の改良点は主に安定化が進められており,通信エラーを削減できる制御フローの開発が行われた.また,基地局と子機との通信が途絶えるリスクを考慮し,遠隔操作によって利用者が再起動を指示できる機能を加えた.

サーバーソフトウェア

圃場水管理システムには親機からサーバーに送られたセンシングデータの収集やデータの閲覧・表示・グラフ化・書き出しなどを行うほか,水管理を行うための制御用にサーバーソフトウェアを搭載した.サーバーソフトウェア一覧を表 2 に示した.パソコンやスマートフォンなどの端末からの管理ソフトは,Web ブラウザベースで作成し,アプリなどのダウンロードは不要とした.

水管理用のソフトは,試験の成果や利用者の要望などを元に更新し,間断灌漑機能や時間灌漑機能などを実装した.

試験地概要

表 3 に示した 7 地区の実証圃において,圃場水管理システムによる水管理の省力効果について現地実証試験を行った.

試験地は,北海道や東北,北陸,関東であり,中山間地に試験圃場を設けた富山以外は全て平地である.各地区では圃場水管理システムを導入した試験区および例年通りの水管理を行う対照区を設けた.基本的には 1 筆に対して給水側の子機を 1 台設置したが,北海道 A は区画規模が大きいため給水側の子機を 5 台設置した.岩手県は,管理者の意向で 3 台とした.排水側の子機は,岩手県,富山県および農研機構 農村工学研究部門内の試験圃場(以下,「所内」という)の 3 地区のみに設置した.

試験は,所内のみ 4 号機を用いて平成 28 年度に実施し,その他は 5 号機を用いて平成 29 年度に実施した.

調査方法

水管理労力の省力効果を算定するにあたり,試験区または対照区の水管理を実施した日付や作業にかかった時間が記録された日誌を読み取り,集計することでそれぞれの水管理のみにかかった合計時間を求めた.その際に,10 a あたりおよび圃場 1 筆あたりの合計時間への換算およびその省力効果を計算した.試験区および対照区において水管理として時間を記載した作業は以下のとおりとした.

試験区: 端末からの水位確認,給排水の遠隔操作,自動制御などの設定変更

対照区: 自宅から対照区までの移動距離および各圃場での給排水操作

水管理を行う頻度や操作方法は耕作者に任せた.試験中には不具合はほとんど発生しておらず,かつ発生した不具合は圃場水管理システムに由来するものではなかったことから,試験区および対照区のどちらにも含めていない.

また,圃場水管理システムの使用感などを把握するために,各地区の農家にヒアリングを行った.

所内試験

所内における水管理労力の試験は,表 4 および以下に示すとおりである.

栽培日数は平成 28 年 5 月 16 日から 8 月 25 日の 102 日間であるが,実際に水管理(見回り)を行った日数は 74 日間であった.また,毎日の見回りは朝夕の 2 回行い,作期を通した見回りの回数は 148 回となった.自動制御を用いた圃場は,PC を通しての水位確認に,1 回あたり 1.5 分を要した.また,週 1 回の圃場の見回りを行い,1 回 23 分を要し,作期を通して 14 回行った.次に,対照区では見回りと圃場で目視による水位確認を行うため,1 回あたり 23 分を要した.加えて,給水バルブを操作する場合はさらに 1 回あたり 0.5 分を要した.操作した回数は合計で 46 回だった.なお,給排水口のゴミ詰まりなどの水管理にかかる不具合は,試験期間中は両圃場で発生しなかったため,所要時間への影響はない.

以上の条件を用いて,それぞれの合計時間を求めると,

自動制御による水管理は,

134 回× 1.5 min + 14 回× 23 min = 523 min (1)

対照区における人力による水管理は,

102 回× 23 min + 46 回× 23.5 min = 3,427 min (2)

となった.

圃場水管理システムを導入したことで,上記の条件において水管理にかかる労力は対照区と比べて 85% の削減となった.1 日に 2 回の頻度で行う水管理はこまめな水管理ができる反面,人力での労力の負担は大きい.一方で,水管理を数日に 1 回などと頻度を落とす場合,労力面の負担は小さくなるが,粗放的な水管理となる.圃場水管理システムは労力をかけずに水位確認とそれに対応した制御を実行しており,用水量と労力の低減を両立することができる.

現地実証試験

所内試験の結果を踏まえ,同様の水管理省力効果が得られることを示すことを目的に,平成 29 年には現地実証試験を 6 地区で実施した.以下では,圃場水管理システムのユーザーである耕作者の使用実感および水管理時間測定の結果について述べる.

ユーザーによる圃場水管理システムの定性的評価

実証試験中は,全ての地区でスマートフォンまたはタブレット端末から圃場水管理システムを操作した.基本は農家が所有している端末を用いたが,数地区では協力していた公的機関から借りた農家もいた.そのような部の農家からは「これまでそういう機器に触ったことない」という声を聞いた.富山県の農家もタブレット端末などの使用経験はなく,開始当初こそ操作に難航していたが,直感的に簡単に操作できることから,作期が終わる前には苦労している様子はなく,「ちょんちょんと押せば水が出る」と遠隔による制御を問題なく実行していた.

寒冷地の農家は圃場水管理システムに組み込まれている時間灌漑の機能を駆使し,水温確保のための夜間灌漑を自動で行った.これまでは,夜 9 ~ 10 時に給水を開始し,朝方の 6 時までには停止する作業を行っていたが,時間灌漑機能により夜中の 0 ~ 6 時の間のみ自動で給水が行われるようになり,「これまでは辛かった作業が楽になった」とのことであった.さらに,自動制御だからこそできる,より精緻な管理にも期待していた.また,センシングデータの確認機能および時間変化のグラフ表示機能を活用し,これまでは経験などを基に管理を行っていたものを根拠ある数字で管理できるようになったことも好評だった.

そのほかには,中山間地域の地区では農道から給排水口までの法面が急傾斜な場所で,作業の安全面に期待する声や代かきから田植えの期間にかけての細かい水位調節を自動でやらせるといったより積極的な使用を希望する声も上げられていた.

現地実証試験における水管理の省力効果

現地実証試験の結果を所内試験結果と合わせて表 5 にまとめた.水管理労力の削減率は,1 筆あたり 60% 程度,10 a あたり 70% 程度から 90% を超える地区までばらつきが見られたが,総じて省力効果は高く,6 地区の平均は 1 筆あたり約 80%,10 a あたり約 85% となった.

一番省力効果の高いのは宮城県の実証地区だった(1 筆あたり,10 a あたりともに 97% 削減).対照区の水管理を 3 日に 1 回程度の頻度で実施する一方,試験区は 1 週間に 1 回程度の頻度で指定の水位に維持されているかを確認するのみだった.対照区の水回りには 1 回 30 ~60 分かかるが,試験区の水位確認は 1 回あたり 5 分かからない程度の時間だった.水管理の頻度が当初から高くはなかったが,それよりもさらに労力を減らして水管理を行うことができていた.

一番低い省力効果を示した北海道 A は,対照区の水管理には 1 回あたり 30 分程度かかり,日によっては複数回水回りを行うこともあった.試験区は毎日 1 回あたり 2 分程度かけて水位確認および遠隔制御を実施していた.当地区は,1 筆あたり 3 ha を超える大区画に整備されていることや耕作する圃場も大きく分散していないことなどから,元々省力化が進んでいた地区である.対照区の総面積は 31.6 ha(13 筆)に対し,水回りが 1 回あたり 30 分であるため,前述の宮城県(対照区の総面積 16.2 ha,19 筆)と比べても水回りの負担自体は小さいことがわかる.それでもなお,6 割を超える省力効果を示したことは重要な成果と捉えることができる.

省力効果の違いは圃場の区画サイズや農地の分散度合い,給排水口の設置数や配置などの整備状況に大きく左右される.ユーザーの圃場水管理システムへの信頼度や使用の習熟度も影響すると考えられるため,圃場水管理システムのより効果的な使用方法の提案も今後の普及に向けて重要な点の一つである.

本報告では稲作の圃場水管理時間の削減を実現するための技術として,携帯情報端末などで遠隔操作や自動制御設定が可能な圃場水管理システムの開発経緯と実証試験結果を示した.圃場水管理システムは水管理時間の削減のみならず,用水量の削減や期別減水深の測定が可能であることが示されている(若杉ら 2018).また,本プロジェクトの関連成果となる,水温予測モデル(Maruyama et, al.2017)や水稲発育モデル(堀江,中川 1990)を応用して開発されたスマート水管理ソフト(丸山 2018)や,監視制御ソフトや無線通信などを組み合わせたポンプ場の配水管理制御システム iDAS(中矢 2018)との連携した運用が可能である.これらの成果を踏まえて圃場水管理システムを活用した稲作水管理のさらなるスマート化を実現することが今後の課題であると考えられる.

現地実証試験の実施にあたり,圃場の利用に協力頂いた耕作者および関係自治体の担当者には多大な助力を賜った.また,本研究は,内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」(管理法人:農研機構 生研支援センター)によって実施された.