2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 77-88

2019 Volume 2019 Issue 1 Pages 77-88

近年WCS(Whole Crop Silage)用稲の収穫コントラクターが増加しているが,作業対象圃場は多数かつ広域に分散し,できる限り簡便に作業記録を作成することが求められる.これを解消するために,現場で忘れないうちに記録作成を行うために開発した,携帯情報端末用作業記録作成ツールについて報告する.本ツールは,スマートフォン等のブラウザ上で動作する.外部の地図と併用して圃場ごとの進捗状況を色の塗分けで表示する機能を持つ.また,記録種別は開始,終了,中断,再開で,その都度記録を作成する.進捗状況と記録種別を,状態機械で言う状態と遷移に対応付け,遷移を制限することで,記録種別を限定させて記録種別誤指定低減を図る等の誤入力防止措置を施している.これまでに T 県で 2 回,O 県で 1 回の試験運用を行った.使用感の意見聴取では,プログラム上の問題点を指摘されたが,好意的な意見を得ている.

近年,輸入飼料に過度に依存しない畜産経営の確立を図るため,2025 年度までに飼料自給率を 40% に向上させることとして,飼料作物生産の振興が図られている(農林水産省 2016).飼料作物のうち,WCS(Whole Crop Silage)用稲(実と茎葉を一体的に収穫し,乳酸菌発酵させ,家畜に給与する目的で栽培する稲)等の水田を活用した飼料生産は,食用米の生産調整と飼料自給率向上に寄与するため,作付面積が拡大している.

耕種農家(稲等を栽培する農家)と畜産農家とが連携して,耕種農家から畜産農家に飼料を,畜産農家から耕種農家に肥料を,それぞれ供給しあうことを耕畜連携という.耕畜連携は,資源循環効果があることから,積極的に取り組まれている.特に飼料用稲生産については,食用米から転作する際に,水田のまま利用することができ,かつ稲作用機械を導入することができるため,飼料用稲に転作する難易度は比較的低い.また,飼料用に特化した稲の品種が開発されている.これらにより,飼料用稲の作付面積は拡大している.

作付面積の拡大とともに,WCS 用稲の栽培を受託するコントラクター(収穫作業等の農作業を請け負う組織)が増加している.平成 15 年度の国内におけるコントラクター数は317 組織であったが,平成 27 年度には 36 組織と8年間で倍増している(農林水産省 2016).

農作業における記録作成は非常に重要である.農業生産工程管理(GAP)は,各工程の正確な実施,記録,点検及び評価による持続的な改善活動であり(農林水産省 2012),記録作成はGAP の本質の一部をなしている.また,フィーチャーフォンを利用した農業用アプリケーションとしては,農作業記録等を作成できるシステムが開発されている(菅原 2001).WWW アプリケーションとして開発され,かつ携帯電話機の小さい画面にあわせた表示デザインを持っている.さらに,キー操作をしなくて済むように,音声認識機能を利用した記録作成システムも開発された(寺元ら 2002).多数かつ分散している圃場を管理するために GIS を利用することで,これらを効率的に管理することができる.たとえば,圃場ごとに日々の作業記録を作成する GIS(大塚 2004,吉田,高橋 2004)などのシステムが開発されている.

しかしながら,WCS 用稲の収穫作業は,食用米の収穫作業と大きく異なる.WCS 用稲の収穫作業は,草体を給与するものであり,かつ,倒伏しにくい品種であるので,立毛のまま晩秋まで置いておくことができる.収穫可能な期日の融通が利き,9 月から 12 月まで作業ができるので,作業対象圃場数は多い.また,転作作物であるため,条件が不利な圃場での作付けが多い.このため,作業対象圃場は多数かつ広域に分散する傾向にある.このため,収穫作業期間が長期にわたり,負荷の高い作業が連日続くことになるので,収穫作業終了後に事務所等で記録作成をする時間的な余裕がない.よって,できる限り簡便に作業記録を作成することが求められる.

また,収穫作業では,天候が変わりやすく,水分含量が多いほどカビ発生等の危険性が高まるため,雨天になると翌日の朝から作業を再開するのは困難である.このため,リーダーが作業計画の変更等といった意思決定を行う際の基礎的な情報である進捗状況を常に把握することが求められている.

収穫作業では,収穫した稲の実及び茎葉を「ロール」と呼ばれる大きな円筒形(おおむね直径 1 m,高さ 1 m 弱)の単位にまとめられ,フィルムでロール全体を覆ってラップサイレージ(乳酸発酵によってカビの発生といった腐敗の原因を抑制する)を生産する.

生産されたロールは畜産農家に販売される.売り上げはコントラクターの手数料が差し引かれ,残りは地主が得る.コントラクターは,多数の圃場で作業を行っているので,委託元である地主は複数おり,ロールの販売先となる畜産農家も複数ある.このため,ロール流通の裏にある金銭授受の動きは複雑になっている.

また,WCS 用稲は,収穫後に畜産農家に販売されるが,小規模な畜産農家が多い地域では,ひとつのコントラクターが複数の畜産農家と取引することになり,圃場ごとに売却先が指定されて,圃場から直接配送することが多い.このため,配送ロール数把握のために,圃場ごとに収穫数量を正確に記録しなければならない.また,ひとつの畜産農家がWCS 用稲を購入するために,複数のコントラクターと取引することになる.このため,複雑な金銭授受体系が生じる.

以上より,WCS 用稲コントラクターを主たる対象としたシステムは,独特のシステム設計となるが,WCS 用稲コントラクターを主たる対象としたシステムはない.

そこで,スマートフォンを用いた作業記録作成ツールを開発した.スマートフォン用作業記録作成ツールは,記録作成機能だけではなく,GPS と連動して動作する圃場地図と,その下図としての一般的な地図とを表示する機能を持ち,また,圃場ごとの進捗状況を色の塗分けで表現して,グループ内の進捗状況を共有する機能を持っている.

本稿では,現場で忘れないうちに記録作成を行うために開発した作業記録作成ツールに関する技術要素の詳細と試験運用の結果の概要について報告する.

1.概要

システムは一般的なクライアント・サーバモデルである(図 1).サーバについては,作業記録の蓄積およびマスタデータの管理を行うサーバの他に,圃場図の背景地図として道路等の地図を表示するために開発した「地図画像配信サービス」<http://www.finds.jp/mapprv/> を用いている.

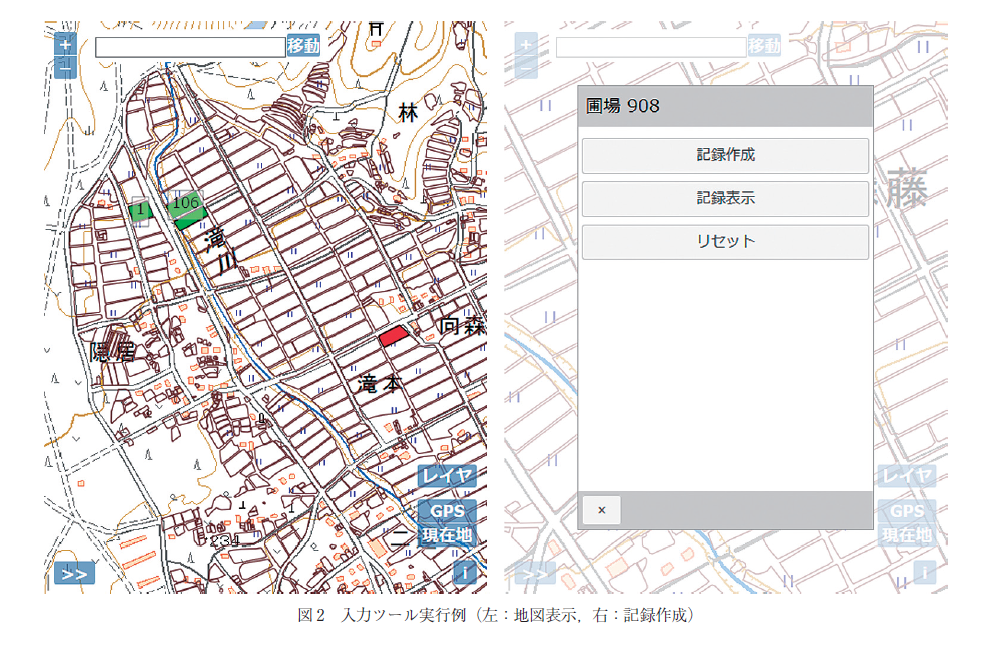

記録作成ツールは,図 2 に示すようなWWW アプリケーションである.2016 年以前の版ではAndroid 用ネイティブアプリケーションであったが,2017 年版の開発に当たり,WWW アプリケーションとして開発しなおした.これにより,Android だけでなく,iOS や Windowsでも,JavaScript プログラムを実行可能なブラウザなら,おおむね動作させることができるようになった.なお,2016 年以前の版と 2017 年版とでは,色やボタン配置等に若干の変更はあるが,機能面は全く同じである.

本ツールは,サーバに定期的にアクセスして記録を読み出し,表示する「地図表示機能(図 2・左)」と,利用者に記録を作成させ,この記録をすぐさまサーバに送付する記録作成機能(図 2・右)とに分かれる.

2.地図画像配信サービス

地図画像配信サービスは,国土地理院が発行する基盤地図情報を用いて作成した地図画像を配信するサービスである.WMS( Web Map Service)と呼ばれる地図画像配信仕様に基づいて提供するサービス(寺元,二宮 2009)と,タイル地図配信サービスから成り立つ.それぞれのサービスは,本システムとは独立したサービスとして一般に公開している(「地図画像配信サービス」<http://www.finds.jp/mapprv/> および「地図画像タイルキャッシュサービス」<http://www.finds.jp/tmc/>).

3.WMS に基づく地図画像配信サービス

WMS(Open Geospatial Consortium 2006)は,OGC(Open Geospatial Consortium) が策定した地図画像配信仕様であり,かつ ISO 標準としても制定されている(ISO19128).HTTP を利用するサーバ・クライアントモデルで,クライアントは,URL にパラメータを織り込んだリクエストを送信し,サーバは,クライアントの指定したパラメータにあわせて地図画像を作成する.図 3 に URL の例と結果として得られる地図画像を示す.

主要なパラメータとしては,CRS,BBOX とSIZE がある.CRS は,座標系(投影法)を指定するものである.座標値の単位は,CRS によって異なり,メートルまたは度が多いが,フィートとなるCRS もある.BBOX は,指定した座標系に基づく地図作成対象範囲(X,Y の最大値および最小値)を指定するものである.SIZE は,作成される地図の画像サイズ(ピクセル単位)を指定するものである.BBOX とSIZE から縮尺を導くことができる.

サーバは,クライアントが指定したパラメータに沿った画像を作成して返却する.

4.タイル地図配信機能

タイル地図とは,地図画像配信機能によって生成された画像を一定のサイズに分割したものである.クライアントは,URL にタイル番号を織り込んだリクエストを送信する.URL のタイル指定規則は,Google Maps <http://maps.google.com/> 等で使われている仕様を用いている.サーバは,クライアントが求めるパラメータに合致したタイルを持っている場合には,そのタイル画像を返却し,持っていない場合にはエラーとする.

タイル画像は 256 ピクセル× 256 ピクセルとしている.

タイルインデックスを指定するには,X,Y,Z の3種類のパラメータを使用する(図 4).Z は非負の整数で,ズームレベルを表す.Z = 0 の時の縮尺は,256 ピクセル× 256 ピクセルの画像1つで地球全体が概ね入るようにしている.Z が 1 増えるにつれ,タイル数は横方向と縦方向にそれぞれ 2 倍となり,タイル総数は 4 倍となる.これらをまとめると,タイル総数は2Z となる.X とY は,それぞれ非負の整数で,X は左端(西端)を 0 として東方向に増加し,Y は,上端(北端)を0 として南方向に増加する.

タイル地図で指定するパラメータは全て整数であり,WMS の BBOX パラメータは浮動小数点数を受け付けるのと比べて柔軟性が低くなり,クライアント(アプリ)の開発の難易度が高くなる.しかし,浮動小数点数で指定した値は,ほとんど差が無い値でも全く同じ値でなければ異なる値と判定される.このため,キャッシュ(アプリがダウンロードした画像をアプリ内に一時保存しておく機能)にヒットしにくくなり,携帯電話回線を使用する場合には,実行速度を遅くしたり,通信料金を増大させたりすることになる.よって,携帯情報端末で地図を扱う場合には,難易度が高くてもタイル地図に対応するべきである.

5.地図表示機能

地図表示機能では,WMS に基づく地図画像配信サービス及びタイル地図画像配信サービスで得られる地図を背景地図とし,作業対象圃場ごとに作業進捗状況を色で塗り分けた地図を閲覧することができる.塗り分けに使われる色は,その圃場の作業が未着手の場合には赤色,作業終了の場合には緑色,作業中の場合には紫色といったように,作業進捗状況と関連付けられている(図5).

地図表示機能では,スマートフォンに組み込まれている GPS 等による現在位置取得機能と,姿勢情報取得機能から得られる情報を用いて,現在位置付近の地図と,現在の端末が向いている方位とを表示できる.現在位置,方位を表示することで,現在位置から作業対象圃場までの距離と方位を簡単に把握することができるようになり,圃場の特定を支援することが期待できる.特に水田の基盤整備が行われたところでは,圃場は規則正しい長方形が並ぶように整理されており,その中から作業対象圃場を特定しようとした際に,隣接する圃場と間違いやすくなる.地図の閲覧は上空から見ることと同じになるため,地表付近から見る場合と比べて,現在位置と目標地点までの距離の推定といった空間把握が正確に行えるようになった.

6.圃場図表示機能

圃場図は,都道府県ごとに設置されている土地改良事業団体連合会(水土里ねっと)が持つ地理情報システム(GIS)用データ「水土里情報」を利用している.地図表示機能の描画にかかる計算量を増やさないために,作業対象圃場だけを抜き出した GIS データセットを作成し,記録作成を行う圃場を表示するレイヤに利用している.これらの GIS データ処理は,本ツールを利用するためには,利用者が行う必要があり,試験運用では筆者らが行った.

圃場図の GIS データはベクタデータ形式である.ベクタデータ形式とは,ポイント,ライン,ポリゴン等による図形情報と,その図形に関連付けられた図形以外のデータを組み合わせた GIS データ表現形式である.サーバからアプリに送られる圃場図 GIS データの送受信には,OGC が策定したベクタデータを配信する標準仕様であるWFS(Web Feature Service)(Open Geospatial Consortium 2005)に基づいた配信サービスを使用している.

また,圃場ごとの作業進捗状況に関するデータは別のサービスから取得する.地図表示機能は1分に1回程度アクセスしていて,他の作業者の作成した記録がサーバに送られてから1分以内に自分のスマートフォンの地図に反映される.地図表示機能は,グループメンバーとして登録されている者なら,どこからでも見ることができる.

ベクターデータは地図表示における計算量が多くなるので,水土里情報の全てを圃場図表示機能として使用せずに,作業対象圃場だけを配信するようにしている.

7.背景地図表示機能

背景地図として,WMS に基づく地図画像配信サービスおよびタイル地図配信機能を使用することができる.また,国土地理院が運営している「地理院地図」 <http://maps.gsi.go.jp/> 等のように,タイル地図配信機能の仕様と同じ仕様に基づいたサービスを利用することもできる.

また,全ての圃場の地図をタイル地図配信機能で提供している.現地での作業対象圃場の位置特定を行う際に「道路から 2 枚目の圃場」等といった,他の圃場との位置関係を利用することがある.前述の通り,作業対象になっていない圃場をベクタデータとしては使用しないので,作業対象でない圃場が表示されなくなるため,位置特定が困難になる.よって,作業対象外の圃場も含むすべての圃場図を表示させる必要であるので,タイル地図画像として提供し,作業対象圃場図と背景地図との間に挿入して表示するようにした.圃場区画の境界線を茶色で着色し,内部の塗りつぶしは行っていない(図 6).

タイル地図については,事前に全てのタイルを作成してあるので,サーバがリクエストを受けた時には作成されたタイルをそのまま送信するだけで済むので,サーバへの負荷は非常に低く,かつクライアントも多角形を描画するといった計算量が多くかかる処理を必要としないので,県全体の圃場図も問題なく利用できた.

8.記録作成機能

1)進捗状況の種別と作業記録の種別

進捗状況の種別として次の 4 種を設定した.

・「未着手」は,その圃場での作業が開始されていない状況.

・「作業中」は,作業が開始され,かつ終了していない状況.

・「中断中」は,機械故障等のため作業ができずに待機している状況.

・「終了」は,その圃場での作業が終わった状況.

これらのうち,「作業中」および「中断中」は,作業結果の記録としては不要であるが,現在作業中または作業を中断している圃場に関する情報をグループ内で共有するために用意している.地図表示機能では進捗状況を色の塗分けで表示するので,どの圃場が現在作業中か,また,どの圃場で故障が発生しているか,といった情報を容易に知ることができる.

また,記録種別として,次の 4 種を設定した.

・「 開始」は,その圃場の作業に着手する時に作成する記録種別.

・「 終了」は,その圃場の作業が終了した時に作成する記録種別.

・「中断」は,作業中の時に,機械故障等のため作業を中断する時に作成する記録種別.

・「再開」は,機械故障からの復旧等により中断していた作業を再開する時に作成する記録種別.

2)状態と遷移

作業記録に複数の種別があるため,種別を間違えて記録作成ができないようにしなければならない.そこで,有限状態オートマトン(ホップクロフトら 1992)等の状態機械の用語である「状態」と「遷移」とを援用して,進捗状況を状態と捉え,また記録作成に伴って遷移が行われると捉えると,図 7 に示す状態と遷移の関係が導かれた.

また,遷移は図 7 の矢印に従うので,たとえば「未着手」状態から遷移できる状態は,「作業中」状態だけであり,「開始記録」によって遷移する.また,たとえば「作業中」の状態から「未着手」に後戻りできない.

もし「未着手」状態から終了記録作成が可能であるなら,その圃場が「作業中」状態にならずに「終了」状態に達するので,記録上は,作業開始時刻が記録されないことになり,他の作業者から見たら,現場における本当の進捗状況と地図上の進捗状況とが異なることになり,精密な記録作成ができなくなる.図 7 に示した通りに遷移が制限されているため,このような誤った記録作成は許されないので,記録種別を誤って入力することがなくなる.

3)記録される項目と自動化

記録される項目のうち,全ての記録種別で共通して記録される項目は,次の通りである.

・「記録種別」は,開始記録や終了記録といった種別である.

・「圃場番号」は,圃場ごとに一意に定められた番号で,あらかじめサーバの GIS データに登録してある.

・「作業者名」は,作業を担当した者で,作業開始から終了まで同一とする.

・「日時」は,記録作成の日付及び時刻である.作業時間は,記録上は存在せず,開始記録の日時と終了記録の日時から算出する.

終了記録でのみ,共通項目に追加して記録される項目は次の通りである.

・「収穫数量」は,作業終了時にその圃場で収穫できた数量(単位は,WCS 稲では「ロール」となる)で,その圃場での生産実績となる.

このうち,自動的に入力される項目を次に示す.

・「作業者名」は,スマートフォン等が有しているアカウント情報(Android における Google アカウント等)を利用して,自動入力される.

・「日時」は,スマートフォン等が時計を持っている時刻情報を規定値として,半自動で入力できるようにした.「作業者名」と違い,値を操作することができるが,現在時刻を入力値としたい場合には,「OK」ボタンを押すだけで済む.

・「圃場番号」は,作業開始から終了まで同一人物が行うこととしていて,担当する圃場は1筆だけになるので,作業開始記録以外では,圃場番号を自動で入力している.

手動で入力しなければならない項目は,全記録種別共通の項目では「記録種別」が該当する.個々の記録種別については,作業開始時の「圃場番号」と,作業終了時の「収穫数量」とが該当する.特に収穫数量は,記録作成ツールでは自動化が実現できない.

さらには,記録作成機能と地図表示機能とを連動させ,「圃場番号」の入力については,数字による入力のほか,地図上の圃場区画を押して指定することができた.

以上の通り,できるだけ入力の自動化を行えるようにしているので,かなり多くの部分は「OK」ボタンを連打すれば記録作成できる.

9.記録作成の実行例

本節では,ある作業対象圃場に対して,進捗状況が「未着手」になっているところから作業を完了させて,その記録履歴を確認するまでの,記録作成ツールの実行例を示す.

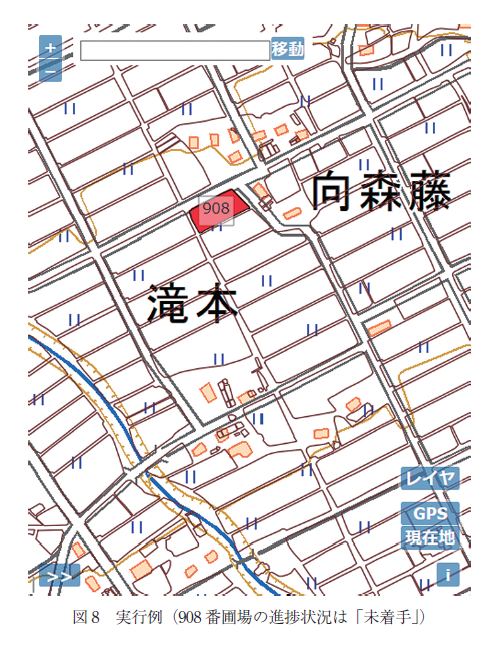

908 番圃場が未着手であると仮定する.この際,地図表示機能では,この圃場は赤色で表示されている(図 8).

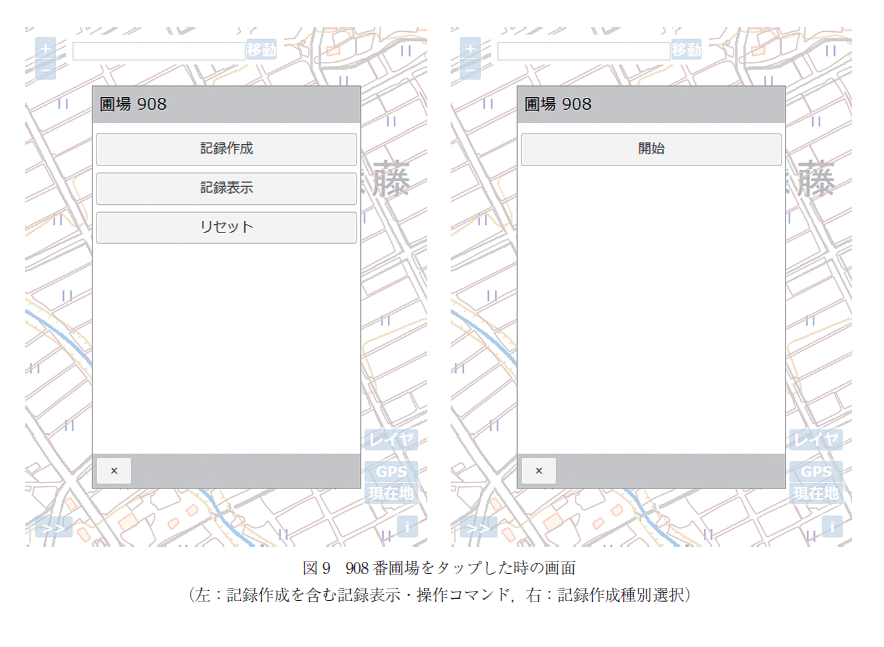

1)開始記録および終了記録作成

908 番圃場をタップすると,選択肢が現れる(図 9 左).「記録作成」を選択する.続いて,作成する記録の種別を一覧から選択するが,進捗状況が「未着手」の圃場では,図 7 より,作成できる記録は開始記録だけであるので,「開始記録」のみとなる(図 9 右).記録項目は開始日時であるので,日付と時刻を入力する(図 10).この際,端末の時計の日付,時刻をデフォ ルト値として使用しているので,ウィンドウ右下隅の右矢印を押せば日時の入力は完了する.入力内容を確認し,正しければ送信し,開始記録が作成される(図 11).開始記録が作成されることで,その圃場は進捗状況が「作業中」(紫色)に変更される.

作業中の圃場では,「中断記録」または「終了記録」が選択できるが,既にこの圃場での作業を開始しているので,「開始記録」を選択できないようになっている.ここで「終了記録」を選択すると,終了日時を入力し,収穫数量を入力する(図 12).終了記録作成によって進捗状況が「終了」に変更され,地図上では緑色に塗られる.

2)中断記録および再開記録作成

作業中の圃場では,昼食や機材故障等のために,一時的に作業を中断する場合がある.昼食の場合は概ね1時間で復帰するが,機材故障の場合には,故障の程度によっては,その日の作業を切り上げ,翌日以降に再開しなければならない場合がある.

本ツールでは,こういった作業の中断を精確に記録するために,作業を行っている最中の作業を中断する時に作成する「中断記録」と,中断している作業を再び開始する「再開記録」を用意している.

3)リセット処理と記録作成履歴

圃場をタップすると表示される選択肢(図9 左)には「記録作成」の他に,「記録表示」と「リセット」とがある.

「記録表示」機能は,作業記録作成履歴を新しい順に表示する(図13 左).

「リセット」は,誤った記録を作成した場合に対応するための機能である.リセットを実行すると,図7に示す進捗状況と記録種別との関係に関わりなく,必ず選択した圃場の進捗状況を「未着手」に強制する.選択した圃場に対して作成した記録のうちリセット実行以前に作成したものは無視することにしている.ただし,記録履歴自体は保存されているので,「記録表示」において,リセットやそれ以前の履歴を閲覧することができる(図13 右).

1.T 県での試験

2013 年と2015 年に,T 県のTコントラクターに依頼して,記録作成ツールの試験運用を実施した.毎日正社員 4 人及び短期雇用者 4 名程度が作業した.両年ともに,正社員作業者が,実際に作業を行いながら記録作成を行った.

2013 年の試験では,65 筆を対象とした.試験運用中にシステムの使用感について尋ねたところ,「地図表示機能の動作速度が遅い」,「作業途中で他のオペレータにバトンタッチすることがあるのに対応していない問題がある」等の意見を得た.

得られた意見をもとにプログラムを改善した.動作速度の遅さについては直接的に改善せずに,プログレス(「ただいまロード中です」等のメッセージと動作していることを示すアニメーション)を表示するようにして,遅さを感じないようにした.さらに,作業対象圃場が多くなると動作速度が遅くなるので,「地域」の概念を導入し,選択した地域に属する作業対象圃場だけを表示するようにして,動作速度が遅くなるのを防ぐようにした.

2015 年には再び T コントラクターに依頼して試験運用を行った.以前より多い 3 地域 200 筆を対象とした(図 14)

2013 年の試験で指摘された動作が遅い問題については,2015 年には指摘されなかった.ただし,当時は特にスマートフォン自体の処理速度が向上していたため,2013 年に使用したスマートフォンと 2015 年に使用したものとでは,ハードウェアの性能差は大きい.プログラムの改善より,ハードウェアの性能向上の方が結果的にシステムの速度向上に寄与した可能性がある.

試験運用の際に,作業者 4 名に「このツールを来年も使ってくださいと言われたら使っていただけますか」と尋ねたところ,全員が「使う」と回答し,うち 1 名は「むしろ積極的に使いたい」と回答した.

意見聴取の結果,開発時の想定と異なる利点が見いだされた.T 県でのシステム開発時の当初の目的は,作業者が作業の進捗状況を報告し,管理職であるリーダーが集約されたデータを閲覧し,リーダーの意思決定を支援することであり,作業者にとっての利点は考慮していなかった.しかし,意見聴取を行ったところ,作業者自身に作業記録ツールを利用する利点があると考えていることが分かった.地図表示機能によって,他の作業者が担当する圃場の塗分け色が変化するので,全体の作業進捗状況が把握できる.また,進捗状況が逐次更新されていくので,定期的に閲覧することで,作業進捗の経時的な動向も把握することができ,自分の進捗状況が全体と比べて遅れていないか,といった相対的な進捗状況も知ることができる点が評価された.

また,これまでの動向を把握することで,特定の作業者が次に作業を行う圃場を予測し,自分はそこに行かないようにし,次に作業を行うべき圃場の決定を補助できる場合もある,との意見を得た.

2.O 県での試験

O 県では,2016 年に,記録作成ツールの試験運用を行った.試験運用を依頼した A コントラクターでは,正社員2名が収穫作業を行っている.事前に打ち合わせた結果,スマートフォンではなく7インチタブレット(Android)を使用した.

対象地域はN町とした.その年の対象圃場は,東西約 2.5 km,南北約 3.5 km の範囲に分布し,圃場数は 122 筆であった(図 15).

使用感等について意見を聴取したところ,使用感は良好であった.ただ,記録作成ツールが使用不能状態に陥ることがある,との指摘を得た.この問題は,OAuth2 認証に係るトークン管理に間違いがあったためである.OAuth2 認証では,トークン(一時パスワードのような,個々のクライアントが独自に持つ推測されにくい文字の羅列)に使用期限があり,期限を超過した場合には,そのトークンを破棄して新たなトークンを取得する手続きが必要であるが,その手続きを実装せず,使用期限超過トークンを使用し続けようとしたためであった.この誤りは,指摘を受けた直後に訂正した.

3.全県規模収穫記録作成システム

O 県においては,全県にわたって多数の小規模なコントラクターによる収穫が行われている.収穫対象圃場は年ごとに異なる.コントラクターごとに,収穫対象圃場の特定,収穫実績の集計及び代金支払処理を行う必要があり,事務処理が膨大になる.円滑な飼料生産・流通のためには,これらの事務処理を低減することが重要である.

O 県の酪農農協は,ロール取引のネットワークへの参加を促すために,コントラクター,畜産農家,地主の三者での複雑な金銭の動きを集計し,ロール取引の精算業務を代行している.また,畜産農家に対しては,農協から畜産農家に支払われる生乳受託販売代金と相殺するようにして,金銭授受をできるだけ減らすようにしている.

このため,金銭授受の構造がより複雑になり,取引件数が多くなるため,精算業務担当者に多大な労力を求めることになる.

この問題を解決するため,本ツールを発展させて,作成された作業記録を集約し,飼料取引の精算業務に応用するための全県規模収穫作業記録作成システムを開発しているところである(寺元 2016).

本稿では,WCS 用稲コントラクター組織を対象としたスマートフォン用収穫作業記録作成ツールについて,情報工学や地図に関する技術要素を含めて説明し,試験運用に関して報告した.

記録作成ツールは,できるだけ簡便かつ目的に合うように設計し,特に自動入力できる項目はできるだけ自動入力にして,作業者の労力軽減を図った.

また,地図表示機能を持っているので,多くのスマートフォンが持つ GPS 等の現在位置特定機能と連動させ,現在地付近の作業進捗状況を閲覧することができるようになった.さらには,地図を介した作業対象圃場の進捗状況の把握といった,地理空間を考慮に入れた現況把握が容易となった.

記録作成ツールの試験運用に際しては,運用途中でツールの使用を嫌って中止に追い込まれるのではないか,特に60 歳代の被験者にとっては IT 機器の使用は難しいのではないか,と危惧していたが,好意的に試験運用に協力していただいた.

記録作成ツールでは,できるだけ入力の労力を低減し,より簡便に使用できるように配慮したプログラム開発を行った.また,それとは別に,T コントラクターでは,作業者が積極的に利点を見いだし,中止することなく全筆の記録作成が行われたと考えている.また,A コントラクターでは,精算業務の省力化の期待から,記録作成の試験に協力してもらえたものと考えている.

最終的に作業者が利用するかしないかの判断基準は,簡便性だけでなく,利用することで得られる価値が重要である.本ツールは,2013 年では,足りない機能や動作速度の問題があったが,2015 年,2016 年では,使用感について意見聴取をした際に問題点が無くなっているので,簡便性は得られていると考える.また,T コントラクターと A コントラクターでは,両方で利用価値が見出されている.以上より,本ツールは,簡便性,利用利益の両方について,十分な能力を持ったものと言える.

また,試験運用時は,職場にいながら,記録作成ツールを使って,刻一刻と変化する現場の進捗状況を閲覧することができた.T 県での試験では,職場から現場まで自動車で4時間以上かかり,遠い距離にあったが,距離に関わらず進捗状況の把握が可能であることが確認できた.

O 県では,本ツールを発展させて,全県規模収穫記録作成システムを開発しているところである.収穫対象圃場に関するGIS 処理の自動化機能や金銭授受機能等といった,本ツールを運用するにあたり必要となった機能が多数あり,これらの機能を順次開発していき,システム全体の完成を目指している.

さらには,本ツールの圃場地図表示機能や,開発中のGIS 処理自動化機能では,水土里情報を使用した圃場データベースを構築しているが,この情報は更新されておらず,情報が作製された後に基盤整備が行われた地域では,水土里情報に基づく圃場図と現況の圃場図とが全く異なることになる.この問題の解決には,農林水産省が一部配布を行っている「農地の区画情報(筆ポリゴン)」等の各種データを使い,できる限り新しいデータに改善していく必要があり,今後対応していく予定である.

本研究は,農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」の支援を受けて行った.