2019 Volume 2019 Issue 2 Pages 45-55

2019 Volume 2019 Issue 2 Pages 45-55

セイヨウカボチャ(Cucurbita maxima)においては,冬から春までの端境期に出荷できる高貯蔵性品種の育成が求められている.本研究はカボチャ果実の糖代謝の特徴から貯蔵性選抜指標を見出すことを目的に,貯蔵性の異なる品種を 3 年間供試し,10 ℃貯蔵中の果実の乾物率,デンプンおよび可溶性糖含量を分析した.試験年を通して,長期貯蔵用品種の‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’は,貯蔵中のデンプン含量が高かった.乾物率は収穫年の貯蔵中のデンプン含量の順に値が高かった.生食用の‘ コリンキー’を除いた品種は貯蔵中にデンプン含量が急速に減少し,可溶性糖含量が急増したが,乾物率の変化はそれに比較して少なかった.‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’は貯蔵初期にスクロース含量が急増し,標準品種の‘ えびす’に比較して貯蔵中のスクロース含量は高く推移したが,グルコース含量は低いレベルで増加した.同様の結果は,2018 年にデンプン含量の高かった‘ 雪化粧’にも見られた.‘ 白爵’,‘ おいとけ栗たん’,‘ 雪化粧’の貯蔵前のグルコースと総可溶性糖含量は低い値を示し,この傾向は高貯蔵性品種の選抜指標として利用可能であることが示された.

カボチャは 2017 年実績で国内収穫量 201 千トンのうち北海道が 98 千トンを占める重要な野菜である(農林水産省,2018a).国内カボチャの出荷量は過去 10 年ではほぼ一定である中,サラダや加工品などの利用用途は今後も多様になる可能性があり,市場への通年の供給が必要となっている.一方,国内生産カボチャの 2016 年および 2017 年市場出荷量が 146 千,161 千トンに対して(農林水産省 2017a,2018b),同年の海外輸入量が 117 千,96 千トンと,年次変動はあるものの輸入割合が非常に高い(農林水産省 2017b,2018c).これは栽培時期の異なる九州,本州産を含めても,12 月から 5 月までの国内産供給が難しく,国産端境期を主にニュージランドおよびメキシコ産による海外輸入に頼らざるをえなくなっていることにある.市場からは,端境期に於ける国内産カボチャの要求も高く,端境期に出荷できる高貯蔵性セイヨウカボチャ品種の育成が重要な課題となっている.その中,北海道農業研究センターと㈱渡辺採種場は,短節間性高貯蔵性カボチャ‘ ジェジェJ’(杉山ら 2017),‘ おいとけ栗たん’(杉山ら 2019)を育成した.また,民間育成品種においても品質の優れた高貯蔵性カボチャが市場展開されている.

育種や流通上のセイヨウカボチャの果実品質の貯蔵性の判断は多くの果実の食味検査や多項目の果実特性の調査などで総合的に決定されているが(福川ら 2015,杉山ら 2017),それらの指標に明確な科学的根拠が示されていない.なお,カボチャは貯蔵中に腐敗することも問題となっているが,これは糸状菌による病害感染と考えられており(新村 2018),果実そのものの生理代謝による品質維持の貯蔵性とは区別される.今後も,貯蔵中に果実品質がより長く維持される高貯蔵性カボチャの育種に取り組む上で効率的な選抜を可能とする指標が必要とされている.しかしながら,イネや大豆のようにゲノム情報と形質の関係研究が進み,利用できるマーカーが多く提供されている作物と異なり,カボチャを含むウリ科ではゲノムマーカー整備が途上である.また,カボチャにおいては,ターゲットとする形質のマーカー開発のための生理学的な解析が必要な段階にある.一方,カボチャ果実品質に関係する数値は,それ自体が物質マーカーとして品種選抜に利用できる上,将来の DNA マーカー選抜における量的形質遺伝子座(QTL)解析などへも利用可能な候補指標となる.

貯蔵中のセイヨウカボチャの果実の糖含量の変化に関しては古くから研究が行われてきた(Phillips 1946, 長尾 1995).また,貯蔵中の果実のデンプン分解に関わる酵素活性変化の報告もなされている(Irving 1999).貯蔵に適した温度が約10℃であることも,糖含量の変化と果実の品質から報告されている(Kami et al.2011,鮫島ら 2015).これまでの研究からカボチャの高貯蔵性には収穫時の果実のデンプン量が高く,貯蔵 3 か月経過後においてもデンプンを保持することが必要と考えられる.セイヨウカボチャ貯蔵性の糖質に関わる品種間差異に関しては乾物率,簡易的可溶糖含量(° Brix)測定の報告(福川ら 2015, 杉山ら 2017)がある他,GC-MS を用いたメタボローム解析により果実の細胞壁構成糖含量などが貯蔵性の指標候補として報告されている(Okazaki et al.2016).しかしながら,貯蔵中の果実内糖含量や比率の経時変化から推測される糖代謝の品種間差異と高貯蔵性の関連性に着目した研究は極めて少ない(Corrigan et al.2000).さらに,日本のセイヨウカボチャ品種は日本で独自に育成されてきたにも関わらず,これらにおける上記の生理学的研究はほとんどない.

本研究は,果実品質貯蔵性の高い品種育成の効率化を図るための選抜指標の開発に資することを目的に,貯蔵性の異なるセイヨウカボチャ品種を用いて,貯蔵中のカボチャ果実の糖代謝を詳細に比較解析した.また,本試験は高貯蔵性カボチャ品種の一般的な貯蔵手法における貯蔵期間の糖の変化を提示し,近年の品種の市場出荷の判断に寄与することも目的とした.

1.材料と栽培

セイヨウカボチャ(Cucurbita maxima)品種の貯蔵性の比較実験にあたり,過去の育種情報や市販用に示されている特徴から貯蔵性が異なると推定される品種を 2016 年から 3 年間供試した.品種は 2016 年に‘ 白爵’,‘ えびす’,‘ みやこ’および‘ コリンキー’を供試し,2017 年と 2018 年には高貯蔵性と言われる品種を比較する目的で,‘ 白爵’,‘ 雪化粧’,‘ おいとけ栗たん’を選定し,‘ えびす’および‘ コリンキー’と供試した.供試品種の貯蔵性の特徴としては,‘ 白爵’は強粉質と長期貯蔵の特徴を持ち,市場では冬至向けとして 3 ヶ月の長期保存ができるとされている(鎌田 1994).同じく山形在来種の後代の強粉質・白皮の系統を交配親に持つ‘ 雪化粧’も長期保存可能な品種として取り扱われる(吉田 1994).この 2 品種と‘ えびす’および‘ みやこ’との貯蔵中の乾物率同時比較による貯蔵性のランク付けは Okazaki et al.(2016)によって報告されており, 本研究においては‘ えびす’および‘ みやこ’は中程度の貯蔵性と判断した.また,‘ えびす’はカボチャ育種において標準品種として比較対照に用いられている(杉山ら 2017,2019).‘ おいとけ栗たん’は 2018 年に品種登録出願された短節間品種で, 育成のデータによる果実の貯蔵性は‘ 雪化粧’並みと報告されている(杉山ら 2019).貯蔵性の低い品種として,本来完熟させずに収穫し生食する‘ コリンキー’を選んだ.

3年間の栽培・貯蔵方法は以下の通り:2016 年 5 月 20 日,2017 年 5 月 22 日, 2018 年 5 月 21 日 に 72 穴育苗用セルトレーに播種し,ガラス温室内(約 15 ~ 25 ℃)で育てたのち,2016 年6 月 2 日,2017 年 6 月 1 日,2018 年 6 月 4 日に北海道農業研究センターの研究圃場(札幌市,羊ヶ丘)に定植した.2017 年と 2018 年は全く同じ圃場を使用した.10 a あたり N/P2O5/K2O を 10 kg/10 kg/10 kg施肥し(2017 年のみ前年非耕作地であったため 12 kg/12kg/12 kg 施肥),株間 60 cm,畝間 3 m で栽培した.各品種開花開始日から雌花に開花日を記したタグを付け,開花ピーク日から50 ~ 55 日を基準に開花後日数差が約 1 週間内の果実を 9 月上旬~中旬に収穫した.収穫後,11~ 15 日間野外上部遮光通風トンネルハウス内でキュアリング後,9 月中旬,下旬に 10 ℃に設定した冷蔵庫に貯蔵した.乾物率と糖含量測定には,通常カボチャ出荷が開始となるキュアリング直後(貯蔵開始直前)を 0 日とし,30 日ごとに各品種 4 果ずつを取り出して,貯蔵中の変化を供試した.測定に用いるサンプルはカボチャ果肉の中間部位をスライス片(1 果実の対称 2 部位 x 4 果実)として得た.スライス片は生重量を測定後,液体窒素により凍結させ,-85 ℃のフリーザーに凍結保存した.

2.乾物率と糖含量測定

乾物率はオーブン内で 1 週間 90 ℃処理し,乾燥片の処理前生重量に対する重量%を求めた.可溶性糖類測定は,吉田らの方法(Yoshida et al. 1998)に従って行った.凍結保存前に生重量を測定したカボチャ果肉の中間片サンプル約 2 ~ 3 g を細断し内部標準として 1 mg ・mL‒1 プロピレングリコールを含む生重量の約 10 倍量の蒸留水中で 1 時間煮沸して可溶性糖類抽出した.糖抽出液を HPLC 分析用フィルター(孔径 45 μm)で濾過して,配位子交換およびサイズ排除糖分析カラム(Shodex KS-802 カラムと KS-803 カラムを連結)によって分離後,示差屈折測定装置を装着した高速液体クロマトグラフィー(HPLC:D7000,㈱日立ハイテクサイエンス)によって可溶性糖類を測定した.カラム温度は 50 ℃,HPLC 用蒸留水(富士フィルム和光純薬㈱)を溶出液に用い,流速は 0.8 mL ・min‒1 とした.フルクトース,グルコース,スクロースを内部標準によって濃度を算出し,生重量あたりの糖含量を求めた.総可溶性糖含量は上記検出糖の合計として求めた.デンプン含量測定は酵素分解法で行った.上記煮沸懸濁溶液(8 mL)にエタノールを加え最終濃度 80%エタノール溶液とし 1600 x g, 10 分の遠心により沈殿を得た.上清を捨て,その後 80%エタノール 2 回,99.5%エタノール 1 回同様の遠心操作で沈殿回収後,乾燥して粗デンプンとした.得られた粗デンプンに内部標準 1 mg ・mL‒1 プロピレングリコールを含む蒸留水を加え(8 mL),30 分煮沸糊化し酵素反応用デンプン溶液とした.このデンプン溶液と 50 unit ・mL‒1 濃度の α- アミラーゼ(Bacillus subtilis 由来:富士フィルム和光純薬㈱)とグルコアミラーゼ(Rhizopus sp. 由来:富士フィルム和光純薬㈱)溶液(100 mM 酢酸緩衝液 pH 5.5)を等量混合し,60 ℃,2.5 ~ 3 時間処理によってデンプンをグルコースに分解した.対照液として上記デンプン溶液に酵素を含まない緩衝液を等量加えた液も同時に温度処理した.酵素反応液と対照液を HPLC(ISC3000, Dionex, Carbopack-PA1 カラム装着,Thermo Fisher Scientific)で測定し,内部標準を用いて酵素反応で生成したグルコース量から生重量あたりのデンプン含量(換算値0.9)を求めた.

1. 貯蔵中の果実の乾物率と糖含量変化の相関(2016 年)

まず 2016 年に貯蔵性の高~低と推定される品種:‘ 白爵’,‘ えびす’,‘ みやこ’および‘ コリンキー’を用いて,貯蔵中の果実の乾物率と糖含量変化の相関を解析した.2016 年のカボチャ生育期間の気候は 6 月に降雨量が多く,日射量が平年値を下回った.7 月は気温,降水量とも平均並みで,8 月は気温が平均より高い日が続き,後半に降雨量がかなり高い日があった(図 1).7 月 10 日より‘ コリンキー’,‘ みやこ’および‘ えびす’の雌花の開花が開始し,‘ 白爵’が遅れて続いた.カボチャの茎葉生育時に収穫に障害となる病害虫の蔓延はなかったが,収穫前にうどんこ病によって茎葉が枯れた.

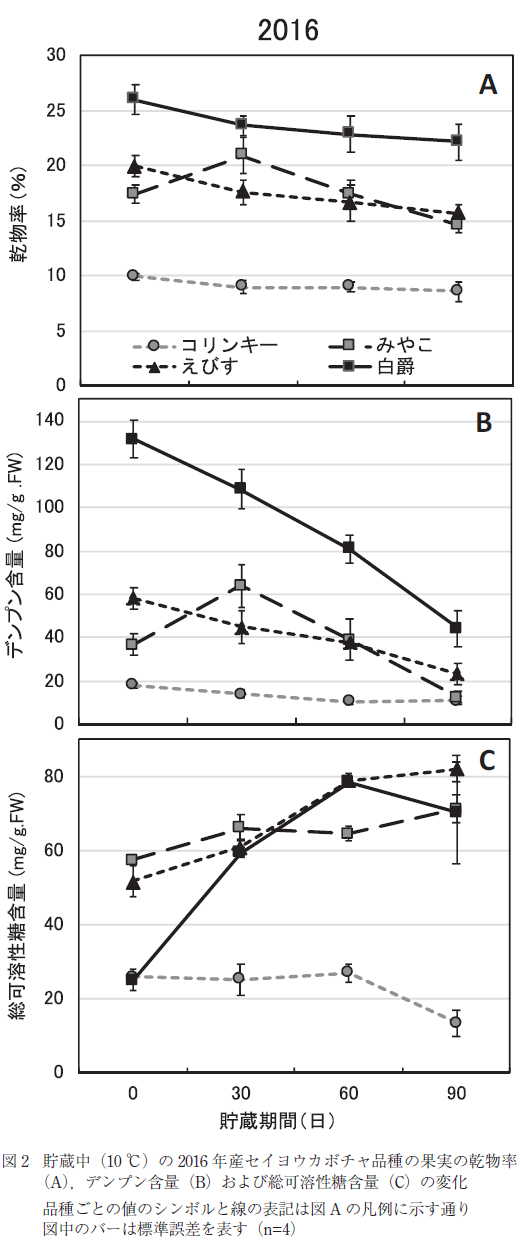

収穫直後の果実をキュアリングした後(貯蔵前)から貯蔵 90 日までの乾物率,デンプン含量および可溶性全糖含量の変化を図 2 に示した.‘ コリンキー’以外の果実の乾物率とデンプン含量は貯蔵期間の経過とともに(‘ みやこ’は 30 日以降)減少する傾向が見られた(図 2A,2B).デンプン含量は貯蔵直前(0 日)において推定の貯蔵性の高い順に含量が高く,貯蔵性極高の‘白爵’のデンプン量が 132 mg ・g‒1FW,‘ えびす’,‘ みやこ’,‘ コリンキー’が,それぞれ 58 mg ・g-1FW,37 mg ・g‒1FW,18 mg ・g‒1FW を示した.デンプン含量は‘ みやこ’は貯蔵 30 日後で増加したが,その後減少した.‘ えびす’と‘ 白爵’のデンプン含量は貯蔵期間の増加に反比例して減少し,貯蔵 90 日に‘えびす’は 23 mg ・g‒1FW,‘白爵’は 44 mg ・g‒1FW となった(図 2B).貯蔵 90 日の‘ コリンキー’と‘ みやこ’のデンプン含量は 12 mg ・g‒1FWであった.デンプンの分解から供給される可溶性糖の総量は,‘ コリンキー’以外は貯蔵直後から増加が見られた(図 2C).60 日までの増加量は,貯蔵性の優れている順に多く,‘ 白爵’が 53 mg ・g‒1FW,‘ えびす’,‘ みやこ’がそれぞれ 27 mg,7 mg ・g‒1FW の増加となった.‘ コリンキー’はほとんど増加しなかった.

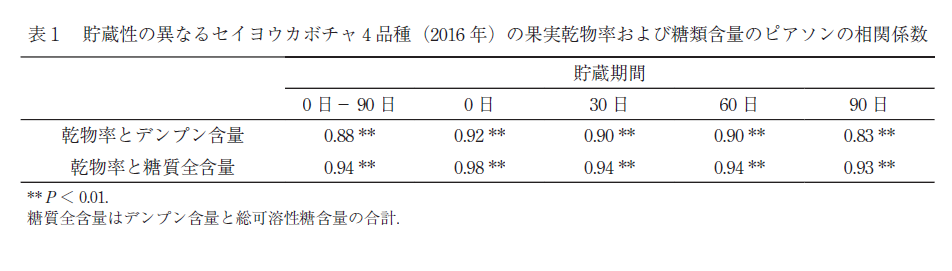

これらの結果を踏まえて,乾物率変化と糖含量の変化の相関関係を解析した.従来貯蔵性の目安に用いられている果実の乾物率とデンプン含量の高低の品種差異は一致したが,貯蔵中の乾物率変化はデンプンの貯蔵中の減少速度(特に‘ 白爵’)を反映しなかった(図 2A,2B).乾物率と貯蔵性に重要であると考えられるデンプンおよび糖質全含量(デンプン含量+総可溶性糖含量)の相関を見ると,乾物率はデンプン含量,糖質全含量ともに有意に正の相関が高く,相関係数を比較すると,乾物率は糖質全含量とより高い相関値であった(表 1). 乾物率とデンプン含量の相関係数はデンプンの分解が進み可溶性糖含量が増加する貯蔵 90 日にはやや低下した.

可溶性糖類別に含量変化を解析すると,推定の貯蔵性が中程度の‘ えびす’と‘ みやこ’は貯蔵前から既にグルコースとフルクトースの含量が‘ 白爵’の 2 倍以上あり,貯蔵中に急激に増加した.他品種も含めて,貯蔵中の果実のグルコースとフルクトースは含量と変化量ともにほぼ同じであった(図 3A, 3B).スクロース含量は,‘ みやこ’は 30 日に一旦増加したが,その後減少し,‘ えびす’と‘ コリンキー’は貯蔵中の変化量は少なかった.高貯蔵性の‘ 白爵’はキュアリング後の可溶性糖含量は種類別全般で低いが(図 2C,図 3A,3B,3C),貯蔵後にスクロースが大幅に増加した(図 3C).一方で,‘ 白爵’のグルコース,フルクトースの増加は貯蔵 60 日まで確認されたが,‘ えびす’と‘ みやこ’に比較して低いレベルで推移した(図 3A,3B).貯蔵性極低の‘ コリンキー’は可溶性糖含量も低く(図 2C),どの糖も10 mg ・g‒1FW を越えることがなく,グルコース,フルクトースは貯蔵 60 日以降減少した(図 3A,3B,3C).

2. 高貯蔵性品種の貯蔵中の果実の糖含量変化(2017,2018 年)

2016 年の結果を踏まえて,高貯蔵性品種の貯蔵中の糖の変化をより詳しく調べるために, 2017 年と 2018 年に高貯蔵性品種を増やしてその特徴を比較した.2017 年は開花時期の 7 月に記録的な高温が続いた(図 1).2017 年は前年に同じく 7 月 10 日に 2018 年は 7 月 17 日に‘ コリンキー’と‘ えびす’の雌花が開花し始め,次に‘ おいとけ栗たん’,その後‘ 白爵’と‘ 雪化粧’が開花した.茎葉成長期間に収穫に障害となる病害虫の蔓延はなかった.2018 年は 6 月後半から 7 月初旬にかけて,低温と日照不足の日が続いたため,各品種の開花が 1 週間程度遅れた.さらに,7 月後半から 8 上旬に渇水状態となり,全品種ともに蔓の長さが短く,‘ 白爵’に果実の小玉化が見受けられた(データなし).収穫直前の 9 月 5 日に台風により茎葉が損失または倒伏したが,果実に影響はなかった.

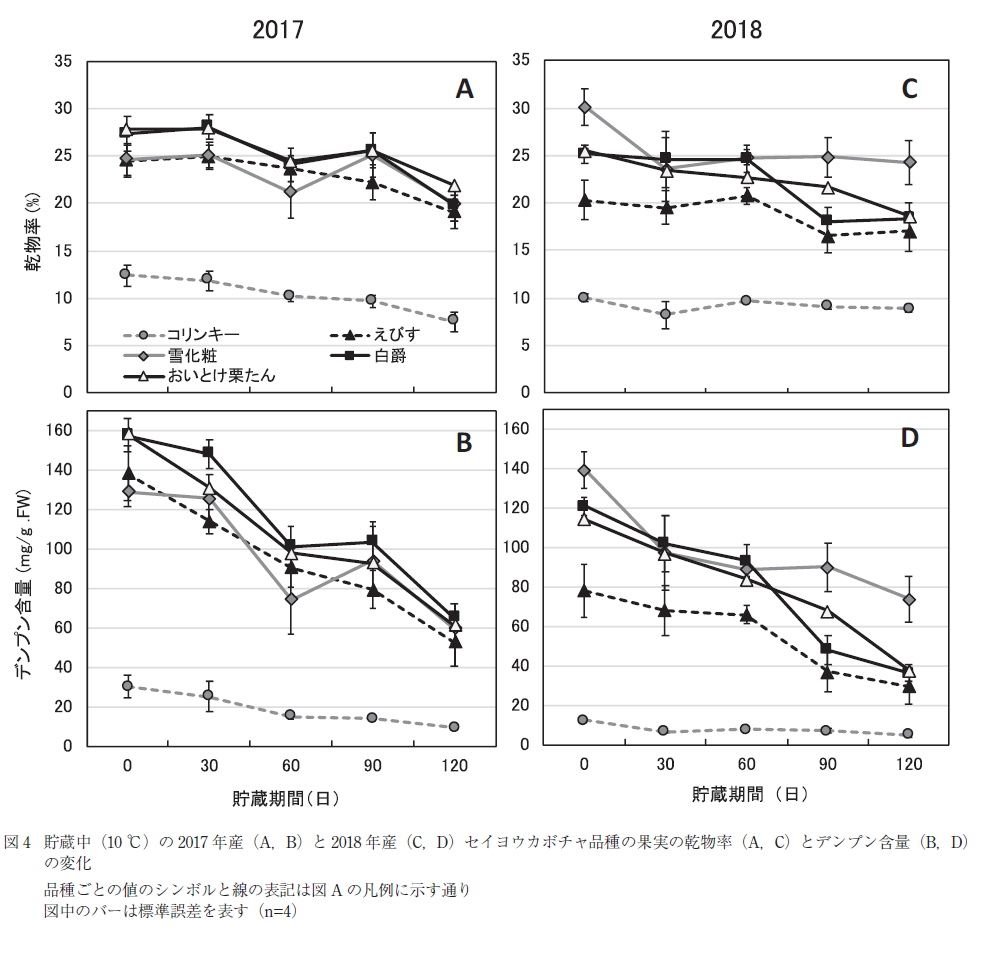

2017 年と 2018 年収穫カボチャの貯蔵中の果実の乾物率とデンプン含量の変化を図 4 に表す.2018 年は‘ コリンキー’,‘ えびす’,‘ 白爵’の乾物率とデンプン含量は 2016 年とほぼ同等の値となった.2017 年は近年の北海道の作付け面積当たりのカボチャの収穫量がやや多い年で(北海道農業協同組合中央会,ホクレン農業協同組合連合会 2019),本実験でも‘ えびす’の乾物率とデンプン含量が予想よりも高く,‘ 雪化粧’と同等レベルで推移した.この年‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’の乾物率が高く,貯蔵前(キュアリング後)および貯蔵30日において27%以上を示した(図 4A).貯蔵前のデンプン含量は‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’がそれぞれ 157,158 mg ・g‒1FW と高く,貯蔵中には‘ 白爵’が他品種よりやや高めで減少し,90 日後に約 100 mg ・g‒1FW を維持した.次に‘ おいとけ栗たん’のデンプン含量が高い値で変化した.2017 年産の‘白爵’と‘おいとけ栗たん’,‘ 雪化粧’は 120 日貯蔵後にも約 60 ~ 65 mg ・g‒1FW のデンプン含量を示した(図 4B).一方, 前年と異なり,2018 年では‘ えびす’の乾物率とデンプン含量は貯蔵前(20%,78 mg ・g‒1FW),貯蔵中に供試品種の中間レベルの値で低下した(20 → 17%,37 → 30 mg ・g‒1FW).この年は,‘ 白爵’と‘ 雪化粧’が貯蔵 60 日で乾物率が 25%,デンプン含量が 90 ~ 93 mg ・g‒1FW を示したが,‘雪化粧’が貯蔵90,120 日に乾物率(25,24%)とデンプン含量(90,74 mg ・g‒1FW)が高い値を維持し,果実が小玉化した‘ 白爵’は貯蔵 90 日にこれらの値が急速に低下し, 18%と 48 mg ・g‒1FW となった(図 4C,4D).

可溶性糖含量の変化を分析すると,‘コリンキー’を除くカボチャ品種はデンプン含量の減少と共に,可溶性糖含量の増加傾向がみられるが,品種によって組成の変化が異なった(図 5).2017 年ではデンプン含量の多い‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’は貯蔵 30 日にスクロース含量が急速に増加し,その後も高い値を示した.‘ おいとけ栗たん’では貯蔵 120 日までスクロースが増加し,67 mg ・g‒1FW に達した(図 5B).貯蔵中にスクロース含量が高かった‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’はグルコース含量(フルクトース含量も同じく; データ非提示)が特に貯蔵前に 4 ~ 5 mg ・g‒1FW と極めて低く,含量増加後の貯蔵 90 日,120 日にも‘ えびす’に比較して低い値を示した(図 5A).2018 年では‘ 白爵’,‘ おいとけ栗たん’,‘ 雪化粧’において上記と同じく,貯蔵 60 日までスクロースが急速に増加し,‘ えびす’に比較してグルコース含量が低いレベルで増加する傾向が明らかになった.貯蔵後半では 2017 年は‘ おいとけ栗たん’,2018 年では‘ 雪化粧’のスクロース含量が約 60 mg ・g‒1FW またはそれを超えるレベルで高く,その年のこれら 2 品種のグルコース含量は‘ コリンキー’を除く他品種よりも低く推移した.

貯蔵中に可溶性糖含量の増加に品種間差異が見られる一方で,改めて貯蔵前に注目すると,高貯蔵性品種とされる‘ 白爵’,‘ おいとけ栗たん’,‘ 雪化粧’のグルコース含量と総可溶性糖含量はどの年も標準品種の‘ えびす’の値よりも低かった.‘ えびす’のデンプン含量が高かった 2017 年においてもその差が現れた(図 5C,5F).

図 4 で示された貯蔵中の果実のグルコースとスクロースの関係をそれぞれの測定ポイントの平均値を用いてグルコース含量をスクロース含量で割った比(以降 G/S 比と記す)の貯蔵中の変化を 2016 年も含めて図 6 に表した.どの年においても,栽培収穫年のデンプン含量が高い品種(2016 年は‘ 白爵’,2017 年は‘ 白爵’と‘ おいとけ栗たん’,2018 年は‘ 雪化粧’)の G/S 比の値が低く,特に貯蔵前の値の高低のランクは長期貯蔵日数の品種のデンプン含量のランクと一致(逆)した.‘ コリンキー’は貯蔵中の可溶性糖含量そのものが低いが,G/S 比値は貯蔵前半には他の品種よりも高い値を示した.

1. 乾物率とデンプン含量の関係と貯蔵中変化の品種間差異

杉山ら(2017)の報告では,同じ圃場(札幌市,羊ヶ丘)で収穫された標準品種として扱われる‘ えびす’において試験年で果実の乾物率は変動し,2012 ~ 2015 年収穫‘ えびす’の 10 ℃貯蔵3 か月の乾物率が 13.1~ 21.1%の幅で,4 年平均が 17.0%であった.本試験の 2016 年産と 2018 年産の‘ えびす’の 10 ℃貯蔵 3 か月の乾物率は 15.7%と 16.5%であったことから,この 2 年はカボチャの貯蔵特性を糖の動向から判断する一般的な果実収穫年であると判断された.

近年,市場のセイヨウカボチャは強紛質が好まれ, その特徴を持つ新しい品種や商品が多く出ている.これらは,生産団体が公表している値などから収穫後のデンプン量が高い(稲敷農業協同組合 2015),冬至以後にも果実の出荷できることを目指したものもある.本試験の高貯蔵性品種のデンプン含量が極めて高いことが示しているように,セイヨウカボチャの貯蔵性は果実のデンプン含量と密接に関わると考えられている.しかしながら,デンプン含量を信頼できる方法で測定することは時間(手間)と機材および試薬を要するため,収穫後の果実デンプン含量と強い相関を示されている乾物率が育種上や品質比較に簡易測定法として用いられている(早瀬 1953).

本研究では 10 ℃貯蔵期間を通して,貯蔵性の異なる品種の乾物率とデンプン含量の変化を調査した.本試験程度に貯蔵性の大きく異なる品種を供試した場合は,乾物率とデンプン含量とも貯蔵性の違いに沿った高低を貯蔵期間を通して示した.一方で,果実のデンプン含量は貯蔵後急激に減少するが,この減少速度は乾物率には現れなかった.これは,デンプンが分解して生じる単糖・二糖の増加が乾物率を高めているからと推測される.本データでも,乾物率とデンプン含量と糖質全含量(デンプン含量と総可溶性糖含量の合計)を見た結果,貯蔵の全期間を通してデンプン含量よりも糖質全含量の相関が強いことが示された.これは早瀬(1953)によって収穫後果実で示されている結果と一致する.本試験では,さらに乾物率とデンプン含量の相関は貯蔵後期に急激に減少することも明らかになった(表 1).乾物率はセイヨウカボチャの貯蔵性を測る優れた指標ではあるが,貯蔵中の果実の品質変化を表し難いことが示された.また,高貯蔵性品種は貯蔵前(0 日)のデンプン含量が高いが,貯蔵中のデンプン含量は直線的に減少し,その減少速度も高いことが明らかになった.

2. 高貯蔵性品種の可溶性糖含量変化の特徴と糖代謝

収穫後のカボチャの果実ではデンプンが各種の酵素によって分解され,いくつかの経路をたどって,まずスクロースが生産されると推定されている(Wyatt et al.2016).果実中の主要な可溶性糖はスクロースとグルコースとフルクトースである.本試験データでは,貯蔵中のグルコースとフルクトースはほぼ同量で変化も全く同じことから,この 2 つの単糖はスクロースが酵素分解されて生じていると考えられる(図 3).‘ コリンキー’を除いた品種は貯蔵後この総可溶性糖含量は急激に増加する.一般的に貯蔵後しばらくしてから甘味が増すと言われている所以はこの変化にあると考えられている.2016 年の‘ えびす’,‘ みやこ’と 2018 年産の‘ えびす’ではスクロース含量レベルが貯蔵前と貯蔵後期では大きく変わらない一方で,糖代謝経路の最終産物である単糖のグルコースとフルクトースの急増は続いた.また,本試験では‘ 白爵’,‘ おいとけ栗たん’,‘ 雪化粧’の貯蔵中のデンプンの分解量が多い結果を得ているが,その量はスクロース含量の増加に現れ,単糖の増加は‘ えびす’,‘ みやこ’に劣った. 海外のセイヨウカボチャ品種を含めたニュージーランドの栽培試験でも,貯蔵条件は異なるが(12 ℃),貯蔵果実のデンプン含量の高い品種群のスクロース含量がグルコースおよびフルクトース含量に対して高い結果が報告されている(Corrigan et al. 2000).これらを考慮すると,本研究では高貯蔵性カボチャ品種において中程度の貯蔵性のカボチャ品種に比較してスクロースの分解が抑えられている結果が示されていると考察できる.果実は呼吸しているため,貯蔵環境を低酸素濃度と高二酸化炭素濃度にした場合,果実の可溶性糖含量が他の条件よりも高く維持されることが報告されている(鮫島ら 2017).最終的に生産されたグルコースが呼吸に使われて蓄積糖が失われると考えると,スクロース分解による単糖供給の抑制は貯蔵中の果実品質の維持と関係することが推測される.この推察は図 6 に示した貯蔵中,特に貯蔵前半の‘ 白爵’,‘ おいとけ栗たん’および‘ 雪化粧’の G/S 比が低いことに現れている.上記推察に反して,高貯蔵性カボチャの果実では呼吸量が高く,単糖類のレベル低く現れるという仮説も明確に否定できないが,乾物率の低下割合が高貯蔵性品種で高くはないため考え難い.これに関しては,今後さらにターゲットとなる酵素,例えばインヴェルターゼやスクロースシンターゼ(Miao and Zhang 2016)の活性や遺伝子発現や果実の呼吸量の品種間差異を調べる研究へと発展させる必要がある.それらの結果は,セイヨウカボチャの果実における生理機構解明につながる.

本試験で示されたように 10 ℃貯蔵中の糖代謝に品種間差異があり,品種の貯蔵性の違いが果実のそれぞれの糖の量や分配の違いに現れた.高貯蔵性品種特有の傾向も明らかになった. 加えて,育種選抜上,系統の貯蔵性の高低の推定を,貯蔵なしで行える貯蔵前の糖含量の特徴で捉えられることは重要である.本研究では,デンプン含量が高く高貯蔵性と分類される品種の貯蔵前の総可溶性糖含量の値は低い.従来より用いられている乾物率や近赤外分光測定による固形物比率はセイヨウカボチャの育種選抜や果実品質判断において貯蔵性の比較的簡易で優れた指標であり,育種では収穫後の乾物率が高い系統を高貯蔵性の有力候補としているが,本試験の結果によると,その際貯蔵前に乾物率が高いことと同時に,簡易測定として利用されている果実糖度の° Brix 値が低い系統も選抜することが有益かもしれない.また,含量の測定には HPLC や吸光度・蛍光光度計と行った測定機器が必要とはなるが,G/S 比の結果が明らかにしているように,貯蔵前のスクロース含量に対するグルコースまたはフルクトース含量の比率も,高貯蔵性の選抜指標として有望である.さらに,この G/S 比の値(低高)は貯蔵前と貯蔵中の収穫年の品種のデンプン含量の高低と一致するため,その年気候が品種の品質の良し悪しに影響を与える場合においても,それぞれの品種の長期貯蔵の推測に利用できる可能性が示された.

今後,遺伝解析用の交配集団を用いて,本試験結果の糖代謝差異を調べることで,それらの数値はセイヨウカボチャのゲノムマーカーが整備とともに,高貯蔵性の QTL 解析にも利用可能となるであろう.

3.まとめ

本試験の結果と考察から,高貯蔵性品種の糖代謝の特徴として次のことが明確となり,以下の 2)と 4)はカボチャ育種上の貯蔵性選抜指標としても利用できる.

1) 長期貯蔵用とされる高貯蔵性品種の貯蔵前および貯蔵中のデンプン含量は高い.これらのデンプン含量は貯蔵中直線的に減少し,その減少速度も高い.

2) 高貯蔵性品種は貯蔵前のグルコース含量と総可溶性糖含量が低い.

3) 高貯蔵性品種は貯蔵後初期からスクロース含量が急増し,貯蔵中のスクロース含量は高く維持され,貯蔵中のグルコース含量は標準品種の‘ えびす’よりも低いレベルで増加する.

4) 貯蔵前の果実のスクロース含量に対するグルコース含量(G/S 比)は収穫年のデンプン含量の高い品種ほど低い.

すべての著者は開示すべき利益相反はない.