2021 Volume 2021 Issue 6 Pages 53-65

2021 Volume 2021 Issue 6 Pages 53-65

農研機構が機械メーカー,糖業,農業協同組合と設立したコンソーシアムで開発した,てん菜新技術である「短紙筒狭畦移植機」,「自走式多畦収穫機」の利用が,作付面積と所得に与える影響について,北海道の農業生産法人を対象に,線形計画法を用いて試算を行った.試算においては,将来予測される生産者の経営規模の拡大,構成員や従業員の減少を想定した条件を設定し,新技術の導入による労働競合緩和が作物の作付面積と所得に及ぼす影響を評価した. これらの新技術は,導入に当たって,多額の投資を要するため,個別による導入ではなく,作業受委託組織を通して利用するものとした.その結果,経営耕地面積を 10%拡大し,労働力が 0.5 人減少した場合,利用する機械,栽培方法ともに従来と変わりがなければ,小麦の作付面積が増え,所得は現状より低くなる.なぜならば,4 月下旬~ 5 月中旬に,てん菜の定植作業と,タマネギの定植およびバレイショの播種作業(植え付け)の作業競合が,大きな制約となるからである.これに対し,新技術を利用した場合は,労働力が 0.5 人減少しても,作業競合が緩和されるため,経営耕地面積を拡大しても,所得は現状より高くなる.

北海道の畑作経営は,農業基本法が施行されて以来,農家数減少に伴う規模拡大が続いているのは,周知の事実である.1980 年前後では,小麦,ばれいしょ,てん菜の3品目,十勝地域ではこれに豆類を加えた4品目による輪作体系が確立していたが,規模拡大に伴い,比較的,省力化が進んだ小麦の作付面積は増加した.その一方で,省力化が遅れ,多人数の組作業を必要とするばれいしょ,てん菜の作付面積が伸び悩み,小麦の過作等による輪作体系の崩れが目立つようになった.特に,てん菜は 2000 年以降,作付面積が減少している.その理由の一つとして,白井ら(2016)は,従事者の高齢化等による労働力不足をあげている(注1).

こうした状況を踏まえ,農研機構では,革新的技術開発・緊急展開事業(経営体強化プロ)にて,機械メーカー,糖業,農業協同組合等とともにコンソーシアムを設立し,てん菜の新技術である短紙筒狭畦移植機,自走式多畦収穫機を開発した.前者は,PLC(注2)のコマンドに従い,苗の分離から畑への植付まで行う,ロボット式の移植機である.後者は,茎葉の切断から掘り取りまで,一連の作業を行う収穫機であるが,ドイツから輸入した大型収穫機を,日本仕様に改良したものである.具体的に,比較的,浅いところに根の位置がある移植栽培のてん菜に適応させるため,アタッチメントの改良を行った.これらの導入により,定植作業に要する作業者数が 3 名から 2 名に減少すると同時に,1 日当たり収穫可能な面積が 1.5~ 1.6 ha 程度から 6 ~ 7 ha への増加が見込まれる等,大幅な省力化が見込まれる.したがって,労働時間等に余裕が生じることによる小麦過作の解消,ばれいしょ等の収益性の高い作物の増加による所得の向上等が期待できる.

しかしながら,これらの新技術は,取得に多額の投資を要するため,畑作経営が個別に導入することは困難である.特に,減価償却費を含めた単位当たり稼働費用から見て,自走式多畦収穫機が従来の収穫機より有利となる作付面積が 120 ha を超過し,個別経営では到達不能なため(注3),個別による導入ではなく,作業受委託組織への委託という方法にならざるを得ない.それゆえ,費用に関しては,新技術の利用により,減価償却費や修繕費等の固定費は低下する一方で,委託費を含む賃料および料金が増加する.この賃料料金の増加と,作付構成の変化による収入増,固定費や雇用労働費等の低下等から,収益性の検討を行う必要がある.

本稿では,北海道の大規模畑作経営が,てん菜の移植および収穫作業を行うにあたり,開発したてん菜の新技術を,作業受委託組織に委託する方法で利用した場合の所得および作付面積に与える影響について検討する.具体的には,線形計画法を用いて試算分析を行い,経営耕地面積の増加の有無,労働力減少の有無が,所得や作付面積にどのような変化を与えるかについて検討する.

注1:その他,政策変更による収益性の悪化等も,理由の一つとして挙げている.

注2:PLC とは,Programmable Logic Controller の略で,機械や装置を自動的にコントロールするために,必要なプログラムが書き込まれたコンピュータのことである.制御盤は,この PLC とモニター等で構成されている.ここでプログラミングされたコマンドにしたがって,本移植機は稼働する.

注3:藤田ら(2020)の稼働費用の試算によれば,新技術が従来技術を下回り,有利となる作業面積は 120 ha としている.畑作農家のてん菜の作付面積の平均は 8 ~10 ha から見て,個別では到達不可能と見られる.

本稿では,「作付面積の増加および労働力の減少は作業競合を激化させるため,従来技術を利用すれば所得の低下が懸念されるが,委託による新技術の利用はこの競合を緩和させるのでこうした懸念がなくなる.」を仮説とする.これに従って,実際の大規模畑作経営の事例をもとに,線形計画法による経営計画モデルを策定し,試算を実施して農業所得への影響の検討を行う.

試算に先立ち,開発した新技術の実証生産者である S 経営を,2017 年から 2019 年まで調査し,あわせて,経営計画モデルの対象生産者とした.S 経営の概略は以下の通りである.

当経営は,2001 年に3つの個別経営が合併して発足した有限会社であり,構成員は6名(うち1名は非常勤),臨時雇用も4~5名雇っている.経営者と雇用者は,書面による契約を締結しているが,季節,月による業務の繁閑の差が大きいため,雇用契約において「変形労働時間制」を採用している.この契約書には,農繁期の中でも作業競合が激しく労働力不足となる時期には,最大 11 時間勤務が有り得ることを示している(注4).

作付面積は 118.28 ha であり,小麦,ばれいしょ,てん菜,タマネギ,ニンジンを作付けている.小麦については秋小麦と春小麦を作付けており,てん菜については 2019 年度よりすべて直播栽培で行っているが,2018 年度までは移植栽培も行っていた.年間の売上は 2,000 千円程度である(表1).

S 経営が委託する作業受委託組織は,糖業,生産者,輸送業者,農機具メーカーの他,農協,町等の関係機関との協議により,2017 年度に農協の「営農支援室」として発足した.主な業務は,委託の斡旋,作業員の募集,作業機の調達,委託者とコントラクターを含む受託者の仲介,調整,作業グループの編成等である.受託の対象は,てん菜の定植,収穫,バレイショの播種,収穫,粗飼料の収穫調製,トウモロコシの播種である.当地域には,組織の発足前に,粗飼料やバレイショのコントラクターが存在していたが,現在はいずれも当組織の下部組織となっている.

注4:労働基本法 32 条の四において,季節や月などによって繁閑の差が激しい事業については,農閑期は労働時間を長く,農閑期は労働時間を短く設定する「変形労働時間制」が可能となる.北海道畑作農業のように季節によって労働力に差がある場合は,対象期間は 1 年間で定め,総労働時間が「40 時間 ×(365 日÷ 7 日)= 2,085.7 時間」が上限となる.すなわち,この総労働時間の範囲内であれば,農繁期の中でも作業競合が激しく,労働力不足になる時期に,業務を長時間行うことができる.ただし,この場合,経営者と雇用者の間に,書面による協定が必要となる.

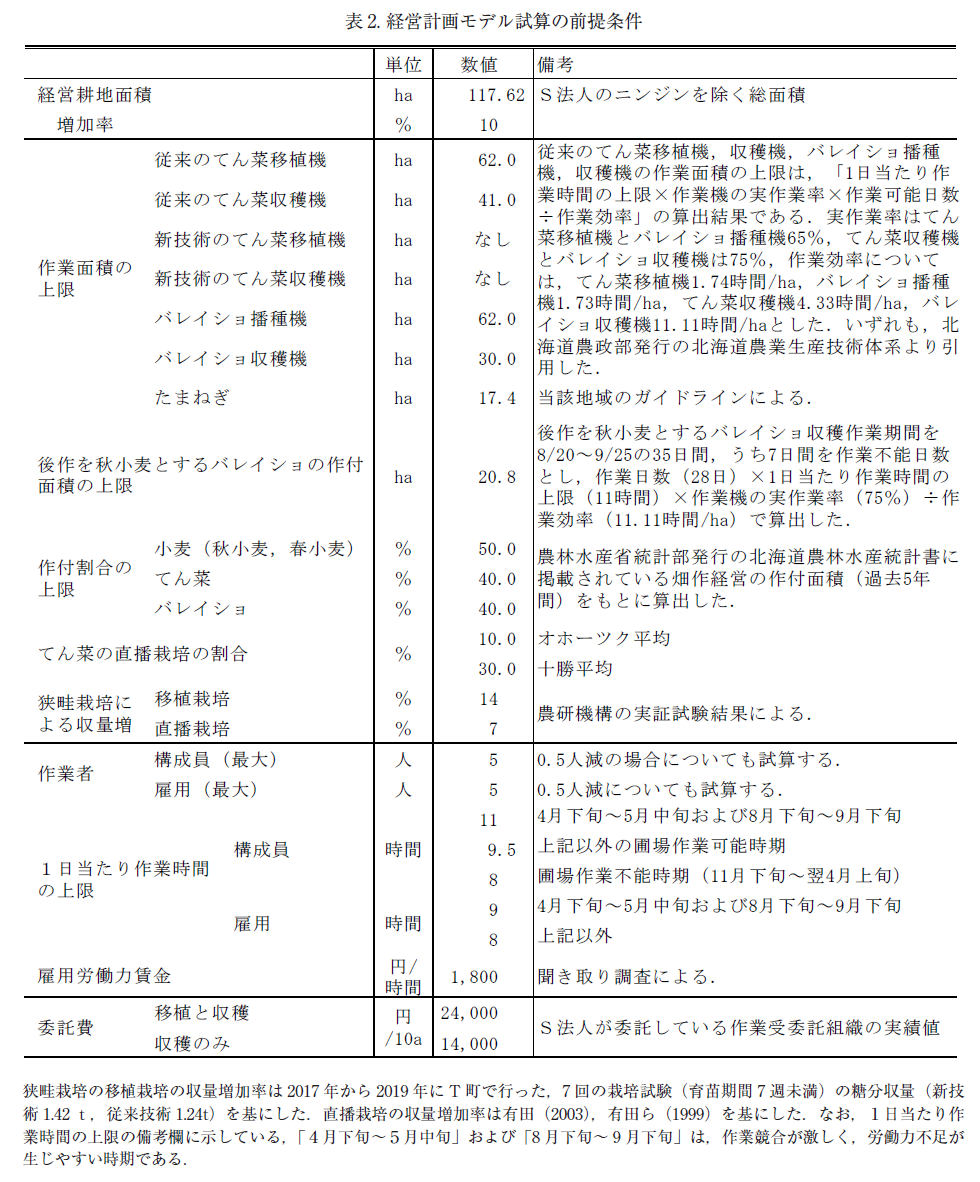

経営計画モデルの策定に当たって,線形計画法を採用した.農業所得を目的関数とし,作付割合,労働制約等を制約関数として策定する.プロセスは,秋小麦,春小麦,移植てん菜,直播てん菜,ばれいしょ,タマネギ,緑肥,固定費,雇用労働(注5)を設定する.制約式は,作付面積の合計,緑肥の面積,固定費の他,小麦については総面積,作付制約,S 経営が契約栽培を行っている種子用の春小麦の面積,てん菜については総面積,作付制約,直播導入割合,移植機及び収穫機の作業効率による制約,バレイショについては作付制約,播種機および収穫機の作業効率による制約,後作が春小麦となる作付面積,労働制約に関しては,構成員および雇用労働力について月別,旬別に設定する.

モデルの策定に当たって,前提条件は以下の通りとする.第一に,てん菜に関する従来技術と新技術の定義について,前者は,畑作経営に最も利用されている全自動 4 畦移植機(1 台当たりの作業可能面積 62 ha/ 年)を用いた移植栽培,あるいは専用播種機を用いた直播栽培で,条間は慣行(60 ~ 66 ㎝)とし,収穫には 1 畦収穫機(1 台当たりの作業可能面積 40 ha/ 年)を用いる.これらの作業は生産者自身が行うものとする.後者については,開発した狭畦短紙筒移植機による移植栽培,または,市販されている 6 畦の専用播種機を用いた直播栽培で,いずれも狭畦(条間 50 ㎝)で栽培し,収穫作業は 6 畦の自走式多畦収穫機を用いる.狭畦短紙筒移植機と自走式多畦収穫機は作業受委託組織が所有するものとし,定植作業と収穫作業は当組織が行うこととする.また,直播栽培の播種作業については,生産者自身が作業機を所有して行うものとする.

第二に,経営耕地面積は,S経営の 117.62 ha(廃止予定のニンジンを除く)とし,面積が増加しない場合と 10%増加した場合(130 ha)について試算を行う.各作目の作付構成と上限面積は以下のとおりとする.小麦,てん菜,バレイショの作付の上限について,まず,2013~ 2018 年の農林水産省統計部発行の北海道農林水産統計に記載されている畑作経営(全体,麦類作経営,バレイショ作経営,てん菜作経営等)の小麦,てん菜,バレイショの作付面積の値を,作付延べ面積の合計で除して,それぞれの割合を算出した.次に,当該地域には豆類を作付しない生産者が多いことに鑑み,豆類0ha の場合における各作目の割合についても算出した.その結果により,小麦 50%,てん菜 40%,バレイショ 40%を作付割合の上限とすることにした(注6).

てん菜の作業機の性能による上限面積について,ここでは作業日数を適期である 10 月中旬から 11 月上旬のうち,荒天による作業不能日を除く 25 日間と見積もることとするので,従来技術を利用した場合は,収穫機の作業能率 4.33 時間/ha より,41 ha とすることができる(注7).一方,新技術を利用した場合については,作業受委託組織に委託することを前提にしているので,てん菜の上限面積は設定しない.バレイショの作業機の性能による上限面積は,作業日数 40 日(8月下旬から 10 月上旬のうち,荒天による作業不能日 10 日間を除いた日数)と収穫機の作業能率(11.11 時間/ha)より,30 ha とする(注8).タマネギは,当経営が割り当てられている 17.4 ha を上限とする.なぜならば,当該地域のタマネギについて,作付面積,生産量は,産地ごとにガイドラインとして決められているので,農業者は自分の裁量で増やすことはできないからである.

てん菜の直播栽培の割合については,当該地域の平均である 10%,十勝地域の平均である 30%について検討の対象とする(注9).また,狭畦移植栽培の収量については,2017 年から 2019 年に T 町で行った,7 回の栽培試験(育苗期間 7 週未満)の糖分収量(新技術 1.42 t,従来技術 1.24 t)を基に設定した.直播栽培の収量増加率は有田ら(1999,2003)を基に設定した.

その他,バレイショについては,後作は小麦とし,連作は行わないこととする.後作を秋小麦とする場合,播種時期が 9 月 30 日までであるため,バレイショの収穫は 9 月 25 日までに終了する必要がある.一方,バレイショの収穫時期は 8 月下旬から 10 月上旬であることから,後作を秋小麦とする期間を 8 月 20 日~ 9 月 25 日のうち,荒天による作業不能日を除く 28 日間,春小麦とする期間を 9 月 26 日~ 10 月 10 日のうち,荒天による作業不能日を除く 12 日間とする.したがって,後作を春小麦にするバレイショの作付面積は,総作付面積から後作を秋小麦にする作付面積を差し引いて算出することができる.後作を秋小麦にする作付面積は,1 日当たり作業時間の上限(11 時間)に実作業率(75%)と作業可能日数(28 日)を乗じ,作業能率を除して求めた.

第三に,労働制約に関して,作業に従事する構成員は 5 名,雇用労働力は最大 5 名とする.構成員の1日当たり作業時間の上限は,現地の作業状況から,農繁期の中で,作業競合が激しく労働力不足となる4月下旬~5月中旬と8月下旬~9月下旬については 11 時間,上記以外の農繁期(4月中旬~ 11 月中旬)については 9.5 時間,農閑期(11 月下旬~翌年4月上旬)については8時間とする.雇用労働力については,調達可能時期を2月上旬~ 11 月下旬,作業時間の上限は,作業競合が激しく,労働力不足となる時期を9時間,それ以外の時期を8時間とする.雇用労働力に支払う労賃は 1 時間当たり 1,800 円とする(聞き取り調査による).また,近年の高齢化等による労働力不足傾向を踏まえ,構成員および雇用労働力が減少した場合についても,試算を行う.減少する人数については 0.5 人とした.なぜならば,従事者及び雇用労働力がリタイアする過程において,即座に完全リタイアするよりも,労働時間をまず半日に減らして継続し,数年後に完全にリタイアする事例が多く見られたからである.

大規模畑作経営は,定植作業と収穫作業を,新技術を所有する作業受委託組織へ委託するが,支払う委託料金は,移植と収穫をセットで 10 a 当たり 24,000 円,収穫のみで 14,000 円とする.これらの料金は,S 経営が委託する作業受委託組織が,減価償却費及びリース費,修繕費,管理費,労務費等より算出した値である.

第四に,プロセスに用いる利益係数,及び制約式に用いる技術係数について,表3~4に示したように,前者は,策定の対象としたS経営の単位当たり収量レベル,および経済データ,後者は,聞き取り調査等に基づいて作成した.てん菜の新技術を利用した場合の労働時間について,当然ながら定植作業が行われる4月下旬~5月上旬,収穫作業が行われる 10 月中旬~下旬が大幅に減少する.

第五に,固定費については表5に示したように,各品目に使用する施設,機械を,「てん菜のみ利用」,「共通利用」,「その他(てん菜以外)」に分類し,それぞれの減価償却費,修理費等を算出して合計した.これらの算出の際,施設については試算台帳,農機具については新品のものを利用するものとし(注 10),「2018/2019 農業機械・施設便覧」に掲載されている希望小売価格を用いた.新技術を導入した場合について,固定費は,従来技術より移植機,ビートタッパー,収穫機の減価償却費,修理費,その他の経費を差し引いた値とした.

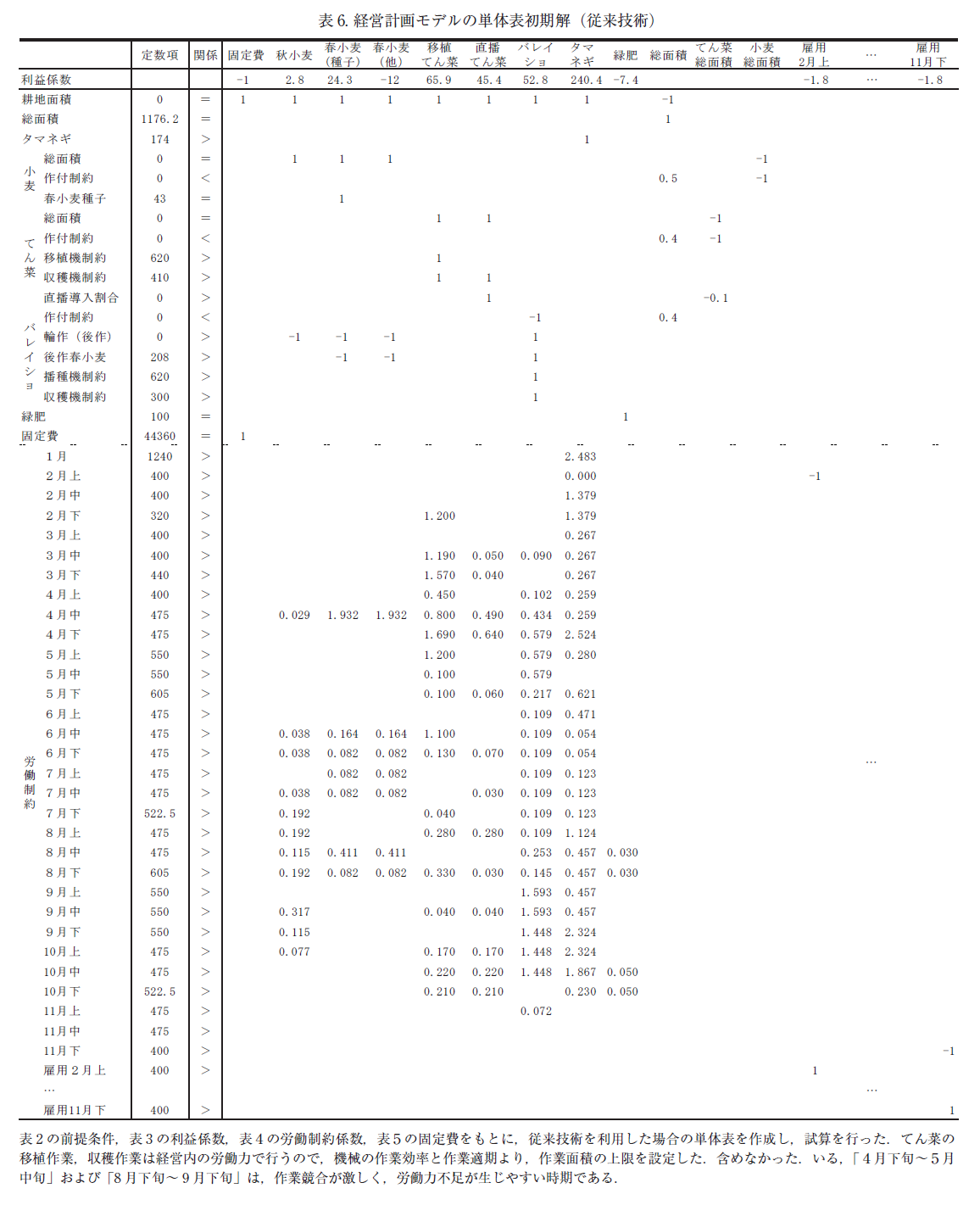

以上を踏まえ,経営計画モデルを策定した結果,単体表は表6~7のようになった.

注5:ニンジンについて,本稿では以下の理由により対象外とした.第一に,経営計画モデルの策定の対象としたS経営において,作付面積が 0.6 ha 程度と小面積であり,農業収入に占める割合が低く,他の作目との輪作への影響が小さい.第二に,業者と契約栽培を行っているため,農業者の裁量によって増減できない.さらに,S経営において 2019 年度より,ニンジンの作付は廃止予定としている.

注6:北海道農林水産業統計に掲載されている,畑作経営(全体作,麦類作,バレイショ作,てんさい作)の数値を用いた.豆類 0 ha の場合について,作付面積 20 ha 以上の畑作経営における,作付割合の上限値は,小麦 45.8%,てん菜 38.0%,バレイショ 35.3%と算出されたため,経営計画モデルでは小麦 50%,てん菜 40%,バレイショ 40%を作付割合の上限とした.

注7:てん菜の作付面積の上限の算出式は,「1 日当たり作業時間の上限(9.5 時間/ 日)×実作業率(75%)×作業日数(25 日)÷作業効率(4.33 時間/ha」とした.

注8:バレイショの作業に関して,ここでは委託は考慮せず,農業者自身が作業を行うものとし,収穫機の作業効率と作業適期の日数より算出した.なお,バレイショの作付面積の上限の算出式は「1 日当たり作業時間の上限(11 時間/ 日)×実作業率(75%)×作業日数(40 日)÷作業効率(11.11 時間/ha).なお,てん菜およびバレイショの荒天による作業不能日数は,現地実証の畑作経営および,関係機関を対象とした聞き取り調査による.

注9:4月下旬~5月上旬の作業競合を緩和し,小麦の過作の回避および所得増を図る方法として,てん菜の直播が有効であり,以前より推奨されてきたが,現時点においてもさほど普及していない.その理由として,生育期間の短さによる収量減のみならず,風害や霜害等によって,再播による生育期間の短縮が招く収量減,もしくは廃耕となるリスクの大きさが挙げられる.特に,霜害については発芽時に生じるが,播種から発芽まで約1週間を要するので,天気予報等による予測が難しい.こうした状況に鑑み,本稿では直播率を現実に行われている割合である 10%,30%に固定して検討することとした.

注 10:実際には,中古品の利用,既存の農機具の更新の際に下取りによる購入価格の圧縮,補助事業による取得等,様々な方法を用いて投資額を抑制している.だが,これらの場合,取得価額,耐用年数等の個別差が激しく,設定することが困難と考え,2018/2019 農業機械・施設便覧」に掲載されている希望小売価格を用いることとした.

試算結果は,以下の通りである.

第一に,経営耕地面積,労働力に変化がない場合を図1で示した.所得については,従来技術を利用すれば 24 百万円前後であるのに対し,新技術を利用すれば 28 百万円強と,直播率にかかわらず高くなることが見込まれる.作付面積についても,従来技術を利用した場合は,小麦の作付面積 50 ha 前後であり,総面積(117.62 ha)の約半分を占め,やや小麦偏重な作付構成となる.てん菜は,直播率 10%では 19.1 ha であるが,30%になると 23.7 ha まで増加するものの,総面積の 2 割程度である.

その一方で,新技術を利用した場合は,小麦が直播率 10%で 36.9 ha,30%で 31.8 ha と減少するのに対し,てん菜はそれぞれ 37.0 ha,40.4 ha と増加が見込まれた

第二に,労働力に変化はないが,経営耕地面積が増加した場合について,図2に示した.まず,所得について,従来技術を利用した場合,直播率 10%ならば 23.7 百万円と,現状とほぼ同等となる.直播率 30%になると,24.7 百万円と,現状よりやや上回る程度となる.一方,新技術を利用すれば,直播率に関係なく所得は現状を上回ることが見込まれる.次に,作付面積について,従来技術を利用した場合,小麦は,直播率 10%で 63.2 ha,30%で 61.4 ha と比較的大きく,総面積130ha の約半分を占める一方で,てん菜はそれぞれ 19.9 ha,23.8 ha と総面積の 2 割未満と,小麦偏重の作付構成となることが見込まれる.新技術を利用した場合については,直播率 10%で小麦 49.3 ha,てん菜 37.0 ha,30%で小麦 47.1 ha,てん菜 40.4 ha と比較的バランスのとれた構成が見込まれる.

第三に,経営耕地面積が増加し,かつ構成員が 0.5 人減少した場合について試算した結果,図3の通りとなった.まず,所得については,従来技術を利用した場合,利益係数の高いタマネギの作付面積が減少するため,直播率 10%で 19.4 百万円と現状を大きく下回る.直播率 30%ならば 22.3 百万円と,やや下回る程度である.一方,新技術を利用した場合,所得は直播率 10%で 25.8 百万円,30%で 26.1 百万円と現状より高い.次に,小麦の作付面積は,従来技術を利用した場合,直播率にかかわらず 65.0 ha と総面積 130 ha の半分となる.すなわち,小麦作付面積の上限に達しているのである.てん菜の作付面積は 20 ha 前後と総面積の 2 割にも満たない.その一方で,新技術を利用した場合は,小麦の作付面積は,直播率 10%で 55.0 ha,30%で 52.8 ha と約半分近くになってはいるが,てん菜もそれぞれ 32.5 ha,34.8 ha と2 割以上は確保できている.

さらに,構成員に変化なく,雇用労働力が 0.5 人減少した場合について図4に示す.直播率 30%で従来技術を利用した場合,所得は現状より微減程度が見込まれた.それ以外は,構成員 0.5 人減少した場合と,同様の傾向が見られた.

以上より,経営耕地面積が 10%増加し,かつ労働力に変化がない場合,新技術を利用すれば,従来技術を利用した場合に比べ,所得が高く,作付もバランスがとれた構成が見込まれることが明らかになった.労働力が減少した場合については,従来技術を利用すれば所得の減少,小麦偏重の作付構成が見込まれるのに対し,新技術を利用すれば,小麦の割合は高まるものの,てん菜の作付がある程度確保されるので,所得は現状より高くなることが示された.

本研究では,てん菜の新技術である短紙筒狭畦移植機,および自走式多畦収穫機について,大規模畑作経営が作業受委託組織へ委託する方法で利用するにあたり,従来技術を利用する場合と比較して,所得や作付面積がどのように変化するかについて,線形計画法を用いて策定した経営モデルを試算して検討した.その結果は,以下の通りとなった.

第一に,経営耕地面積に変化がなければ,所得は,新技術を利用した方が,従来の技術を利用した場合より高いと試算された.さらに,畑作物の作付構成も,従来技術の利用の場合は小麦が約半分を占めるのに対し,新技術の利用の場合はてん菜が増加することが見込まれた.

第二に,経営耕地面積が 10%増加し,かつ労働力構成に変化がない場合,従来技術を利用すれば,所得は現状とほぼ同等となるか,もしくはやや上回る程度となる一方で,新技術を利用すれば,所得は現状を上回ると試算された.また作付構成も,従来技術利用ならば小麦偏重となるが,新技術利用ならば比較的バランスのとれた構成が見込まれることも明らかになった.

第三に,経営の耕地面積が 10%増加し,労働力が 0.5人減少した場合は,従来技術を利用した場合,利益係数の高いタマネギの作付面積が減少するため,所得は現状を下回るが,新技術を利用した場合,所得は現状よりは高いと試算された.作付構成も,従来技術利用ならばいっそう小麦偏重となるが,新技術利用ならばこの傾向の緩和が見込まれることも明らかになった.また,雇用労働力 0.5 人減少した場合も,同様の傾向が見られた.

以上より,上記のてん菜新技術を,作業受委託組織を通じて利用した場合,従来技術の利用に比べて,所得は高くなり,作付もバランスのよい構成が期待できることが明らかになった.今後予測される経営耕地面積の増加や,労働力が減少する条件においても,この新技術を利用すれば,所得が現状を上回ると期待できる.これは,従来技術利用の場合の問題点である4月下旬から5月上旬にかけての作業競合について,作業受委託組織を通して新技術を利用することによって,大幅に緩和されることによるといえる.

最後に残された課題として,以下の事項を挙げる.本稿は,現地の現行の作業状況から,農繁期における労働力 1 人 1 日当たりの作業可能時間を 11 時間として試算し,新技術によって余剰となった労働時間を,他作物の生産にあてた場合のものである.実際に生産者がこれらの労働力をどのように使うかについては,新技術を導入した地域で調査を行う必要がある.また,畑作においてはこのような長時間労働を必要とする農繁期は最大で2か月程度続く.こうした状況を打開するためには,てん菜のみならず,バレイショ,タマネギ等,他の作目についても高効率な新技術の開発及び導入,作業のロボット化技術等の抜本的な省力化技術の開発,あるいは集荷業者,輸送業者との連携を含めた作業受委託組織の整備を進めることで,さらなる省力化を図る必要がある.これらについて,具体的にどのように行うかに関する調査研究は,今後の課題としたい.

本研究課題は,生研支援センター委託革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロ)「寒地畑作を担う多様な経営体を支援する省力技術および ICT を活用した精密農業の実証」で実施した.現地実証の畑作経営法人,糖業(製糖工場),機械メーカーおよび農業協同組合,農業改良普及センター等の関係機関の皆様より,多大なご協力を賜った.記して謝意を申し上げます.

すべての著者は開示すべき利益相反はない.