2021 Volume 25 Issue 1 Pages 1-8

2021 Volume 25 Issue 1 Pages 1-8

緩和治療が進歩してもがんの終末期には耐えがたい苦痛が存在する.緩和ケア病棟に入院する終末期がん患者は,全人的な苦痛の緩和としてセデーションが行われることも多い.そこで,本研究では質の高い緩和ケアの提供に向けて,セデーションを受けている終末期がん患者・家族に対する緩和ケア病棟看護師の看護実践について明らかにすることを目的とする.方法は3箇所の緩和ケア病棟看護師16名の研究参加者に対し,半構造化面接を実施した.データは,質的統合法の手法を用いてラベル化しシンボルマークを付けた.結果として,研究参加者の平均年齢は38.4±9.1歳であった.看護師経験年数は16.7±8.1年,緩和ケア病棟経験年数は,3.6±2.7年であった.そして,【患者の思いの傾聴】,【情報提供によるセデーション決断の促進】,【薬剤の投与量の調整】,【患者の状態把握とリスクの予測】,【患者の状況に合わせた緩和ケア】,【看取りに向かう家族へのアプローチ】の6つのシンボルマークが生成された.緩和ケア病棟看護師の看護実践は,セデーションを終末期医療の重要な緩和ケアであると理解した上で,緩和ケア病棟でのあるべき看取りへの志向として,患者の安寧及び看取りを行う家族の安心感を高める介入であったと考える.

Sedation therapy is frequently employed for the holistic care of pain in terminal cancer patients admitted to palliative care hospitals. To establish approaches for providing high-quality palliative care, this study aimed to clarify the nursing practices in palliative care unit for end-stage cancer patients and their families in terms of sedation practice. A semi-structured interview was conducted for 16 nurses in 3 palliative care units. The data obtained were labeled and symbolized using the qualitative integration method. The average age of the subjects was 38.4 ± 9.1 years, the average number of years of clinical experience was 16.7 ± 8.1 years, and the average number of years of work experience in the palliative care unit was 3.6 ± 2.7 years. The analyses revealed six symbol marks: listening to the patient's thoughts; helping patient/family to make a decision regarding sedation; adjusting the dosage of medication; understanding the patient's condition and predicting the potential risks; provision of palliative care based on the patient's condition; and the chosen approach toward the family members of a patient in the last stage of life. The nursing practices in the palliative care unit requires intervention to improve the patients' well-being as well as induce a sense of security among the family members, who stand by and care for them until the end, based on the understanding that sedation is an important palliative care intervention in terminal care.

わが国では高齢化の影響を受け多死社会となり,終末期医療の重要性が認識され,終末期にある患者とその家族に対して,できる限り良好なQOL(Quality of life,以下QOLとする)の実現を目標とした緩和ケアの充実が進められている.特にがんは,1981年より死因の第1位であり,2020年には年間約28万人が亡くなっている状況である1).このため,1984年以降,「対がん10か年総合戦略」といったがん対策が実施され,2007年4月には「がん対策基本法」の中の「がん対策推進基本計画」が策定された1).そのなかで,がんの終末期には耐えがたい苦痛が出現することから,重点的に取り組むべき課題として,「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が挙げられている.しかし現状として,身体的・精神心理的苦痛の緩和が十分に行われていないがん患者が3~4割存在する2)という調査結果も出ており,がん患者やその家族の苦痛による負担は大きい.そのような,苦痛を緩和させるための最終的な手段として,セデーションが使用されている.

セデーションに関する研究の動向として,「鎮静の理解」,「看護師の認識」,「対象理解」,「看護介入」といった研究がみられた3)が,「看護師の認識」および事例を中心とした「看護介入」が主流であった.

セデーションを行うことは,患者の苦痛は軽減される反面,患者の意思表示が困難になることや,死期を早める可能性もあり4),倫理的な問題が内包されている.そのため,看護師の心理的な負担が大きく,ジレンマが生じる5)ことが指摘されている.一般病棟だけではなく緩和ケア病棟においても,セデーション中の家族への関わりについて看護師は困難感を示していた6).これらのことからも,緩和ケアにおける看護実践において緩和ケア病棟看護師(以下,看護師とする)は,倫理的葛藤を抱えつつ患者や家族に接していることが推察される.しかし,研究の蓄積は少なく,看護師のセデーションに関する看護実践に焦点化した研究の累積は必要である.そこで,本研究では,緩和ケア病棟でターミナル・セデーションを受ける終末期がん患者とその家族に対しどのような看護実践が行われているのかを明らかにすることを目的とする.終末期のセデーションにおける看護師の看護実践を明らかにすることは,チーム医療において看護師がセデーションに対し自らの役割を果たし,患者・家族への質の高い緩和ケアを提供するための一助となり得る.

セデーションを受けている終末期がん患者・家族に対する緩和ケア病棟看護師の看護実践を明らかにする.

:がん患者が緩和ケア病棟に入った時点からをさす.

2) セデーション:鎮静と同じ意味であり,患者の苦痛緩和を目的として患者の意識を低下させる薬剤を投与すること,あるいは,患者の苦痛緩和のために投与した薬剤によって生じた意識の低下を意図的に維持すること7).

:質的記述的研究デザインとした.本研究では,セデーションを受けている終末期がん患者および家族に対する看護師の看護実践を明らかにするため動態的な社会的相互作用の分析や現象の統合的な説明理論の構築に有効な質的研究デザインが妥当であると考えた.

2. 研究参加者:緩和ケア病棟に勤務する看護師とした.認定看護師の資格の有無は問わなかった.また,患者・家族に直接ケアを実施しない管理職は除外した.

3. データ収集方法研究協力を得られた施設のプライバシーが保たれる個室にて半構造化面接を行い,逐語録を作成した.面接は,インタビューガイドに基づき,1回に30分から1時間を目安に実施した.質問内容は緩和ケア病棟で働く看護師が緩和ケア病棟でセデーションを受けているがん患者,および家族とかかわる中で気をつけておこなっていること,気がかりに対する行動等について,Opened Questionで質問した.

4. データ分析方法質的統合法8)の手順を参考に分析した.

データ分析は録音したインタビュー内容を逐語録に記録したあと,データを熟読し簡潔な表現にした.次に研究参加者ごとに類似する記述をまとめて整理し,意味内容が類似するものを集め書き表した.その中で,看護師の看護実践に関係したデータを選別し,これをラベル化した.生成されたラベルの中で意味内容が類似の概念同士を集めて島を作成し,タイトルとなる表札をつけた.さらに,島同士の関係性を検討して,シンボルマークとなる島を作成し,タイトルをつけた.最後に関係する島同士を矢印で結び図解化した.

5. 倫理的配慮緩和ケア病棟を有する施設の看護部長へ研究の目的,方法,意義,倫理的配慮を説明し,研究の許可を得た.さらに,緩和ケア病棟師長へ研究の目的,方法,意義,倫理的配慮を説明し研究参加者となる看護師の紹介を受けた.研究参加者本人には,研究の趣旨・倫理的配慮について口頭及び文章で説明し,同意書に同意を得た.面接はプライバシーの保持できる個室で行った.なお,本研究は岡山県立大学の倫理委員会の承認(承認番号:278)を得て実施した.著者全員の利益相反はない.

6. 信頼性質的分析の信頼性を高めるために,データの抽象化は研究者間で行い,常にデータと確認し合いながら抽象化を進めた.また,研究者間でディスカッションを重ねた.そして,研究参加者2名に分析結果を示し,参加者によるチェックを行った.

研究参加者は,緩和ケア病棟3施設の看護師16名であり,全員女性であった.平均年齢は38.4±9.1歳(27歳-56歳),看護師経験年数は16.7±8.1年(6年-35年),緩和ケア病棟経験年数は,3.6±2.7年(0.5年-11年)であった.研究参加者の内2名は,疼痛緩和,ホスピス緩和認定看護師であった.

2. 看護師の看護実践の構成要素終末期においてセデーションを受けるがん患者・家族に対する看護師の看護実践についてラベル化した結果,151個のラベルから30個のタイトルとなる島を分類し,表札を付けた.その後,島を集めて【患者の思いの傾聴】,【情報提供によるセデーション決断の促進】,【薬剤の投与量の調整】,【患者の状態把握とリスクの予測】,【患者の状況に合わせた緩和ケア】,【看取りに向かう家族へのアプローチ】のシンボルマークとなる6個の島に収束した(表1).以下,シンボルマークとなるグループは【 】,タイトルとなるラベルは〈 〉,普通のラベルは《 》で示す.

【患者の思いの傾聴】は,患者の思いを正確に読み取るための看護師のかかわりであり,タイトルとなるラベルは,〈患者の思いを推測する〉,〈患者の思いを確認する〉,〈患者の思いを受け止める〉の3つであった.【情報提供によるセデーション決断の促進】は,患者へセデーションを含めた医療用麻薬などの苦痛の緩和をするための方法を伝え,利点を説明し,患者・家族の理解度に合わせた追加説明であった.タイトルとなるラベルは,〈患者の状態に合わせた疼痛緩和の方法を提案する〉,〈セデーションを始める前に説明する〉,〈セデーションの利点を説明する〉,〈再度繰り返し説明する〉,〈家族間の認識を理解し状況を伝える〉の5つであった.【薬剤の投与量の調整】は,セデーション実施中に医師の書面指示に基づいて看護師の判断で行われる薬剤量の調整である.タイトルとなるラベルは,〈セデーションは,個別に使用時間を決める〉,〈薬剤の調整を行う〉,〈指示に基づき看護師が判断する〉の3つであった.【患者の状態把握とリスクの予測】は,セデーション実施中の患者の状態変化を予測しながら行われる観察であった.タイトルとなるラベルは,〈セデーション中に観察する〉,〈患者の状況に応じて訪室する〉の2つであった.【患者の状況に合わせた緩和ケア】は,一人の人間として尊重しながら,Quality of Deathに向けて患者のニーズを満たす対応であった.タイトルとなるラベルは,〈不眠に対応する〉,〈プライバシーを保護する〉,〈ケア時に声掛けをする〉,〈患者の時間を大切にする〉,〈患者の思いをケアに反映する〉,〈セデーション以外で苦痛を緩和する〉,〈状態に合わせてケアを工夫する〉の7個であった.【看取りに向かう家族へのアプローチ】は,セデーションを受けている患者の家族に対し,話を聞きアドバイスを行い,終末期がん患者の家族の不安の軽減であり,タイトルとなるラベルは,〈家族から患者の話を聞く〉,〈家族に対して声掛けをする〉,〈家族の話を受け止める〉,〈患者の思いを家族に伝える〉,〈家族の思いをケアに反映させる〉,〈患者とかかわる家族へアドバイスする〉,〈家族とかかわるときに配慮する〉の7個であった.

| シンボルマーク | タイトルとなるラベル | 普通のラベル(抜粋) |

|---|---|---|

| 患者の思いの傾聴 | 患者の思いを推測する | 患者の思いをくみ取る |

| 患者の思いを確認する |

痛みに対する発言に,患者の思いを聞き返した 患者にしんどさがあると,鎮痛鎮静の希望を受ける |

|

| 患者の思いを受け止める | セデーションに至るまでの希望ややりたいことについて,患者の体力があるときに聞く | |

| 情報提供によるセデーション決断の促進 | 患者の状態に合わせた疼痛緩和の方法を提案する | しんどさが続いているような患者の場合,看護師から鎮痛を促す声掛けをする |

| セデーションを始める前に説明する | 家族の理解につながるため,状態を具体的に話す | |

| セデーションの利点を説明する | 鎮静は本人の苦痛解放になることを家族に伝える | |

| 再度繰り返し説明する | パンフレットを見て家族も再確認し,看護師が再度説明する | |

| 家族間の認識を理解し状況を伝える | 本人の意思だけに偏らないように対応する | |

| 薬剤の投与量の調整 | セデーションは,個別に使用時間を決める |

間欠的に夜だけセデーションを使うように調整した コミュニケーションがとれるように薬剤を調整する |

| 薬剤の調整を行う |

家族の希望や思いに沿って薬を調整している 持続鎮静ができるように調整する |

|

| 指示に基づき看護師が判断する |

呼吸症状から指示を見て積極的に使用する 医師の指示に基づき,点滴量を調整する レスキュー的な使い方をする |

|

| 患者の状態把握とリスクの予測 | セデーション中に観察する |

セデーション中の患者の呼吸や状態を観察する 五感を使って患者の状態を確認する |

| 患者の状況に応じて訪室する | 個人個人で異なる間隔で訪室する | |

| 患者の状況に合わせた緩和ケア | 不眠に対応する | 不眠は薬に頼ることが一番多い |

| プライバシーを保護する | プライバシー保持で処置中はカーテンを閉める | |

| ケア時に声掛けをする | ケアをするときは声をかけさせてもらう | |

| 患者の時間を大切にする | 起きているときに家族とお話しするよう声掛けする | |

| 患者の思いをケアに反映する | 患者は何を訴えたいのか考えながら接する | |

| セデーション以外で苦痛を緩和する | 安楽につながるマッサージやタッチングをする | |

| 状態に合わせてケアを工夫する | バイタルサインを取る方法を工夫する | |

| 看取りに向かう家族へのアプローチ | 家族から患者の話を聞く | 近しい人に患者の人となりを聞く |

| 家族に対して声掛けをする | 意識のない患者に戸惑う家族に声掛けする | |

| 家族の話を受け止める | 患者の話を聞くと,家族も気持ちが穏やかになる | |

| 患者の思いを家族に伝える | 患者の話を看護師が代弁できた | |

| 家族の思いをケアに反映させる | 家族の要望に応える | |

| 患者とかかわる家族へアドバイスする | 呼吸状態の変化があったら報告してもらう | |

| 家族とかかわるときに配慮する | 家族に根ほり葉ほり聞かないよう気をつける |

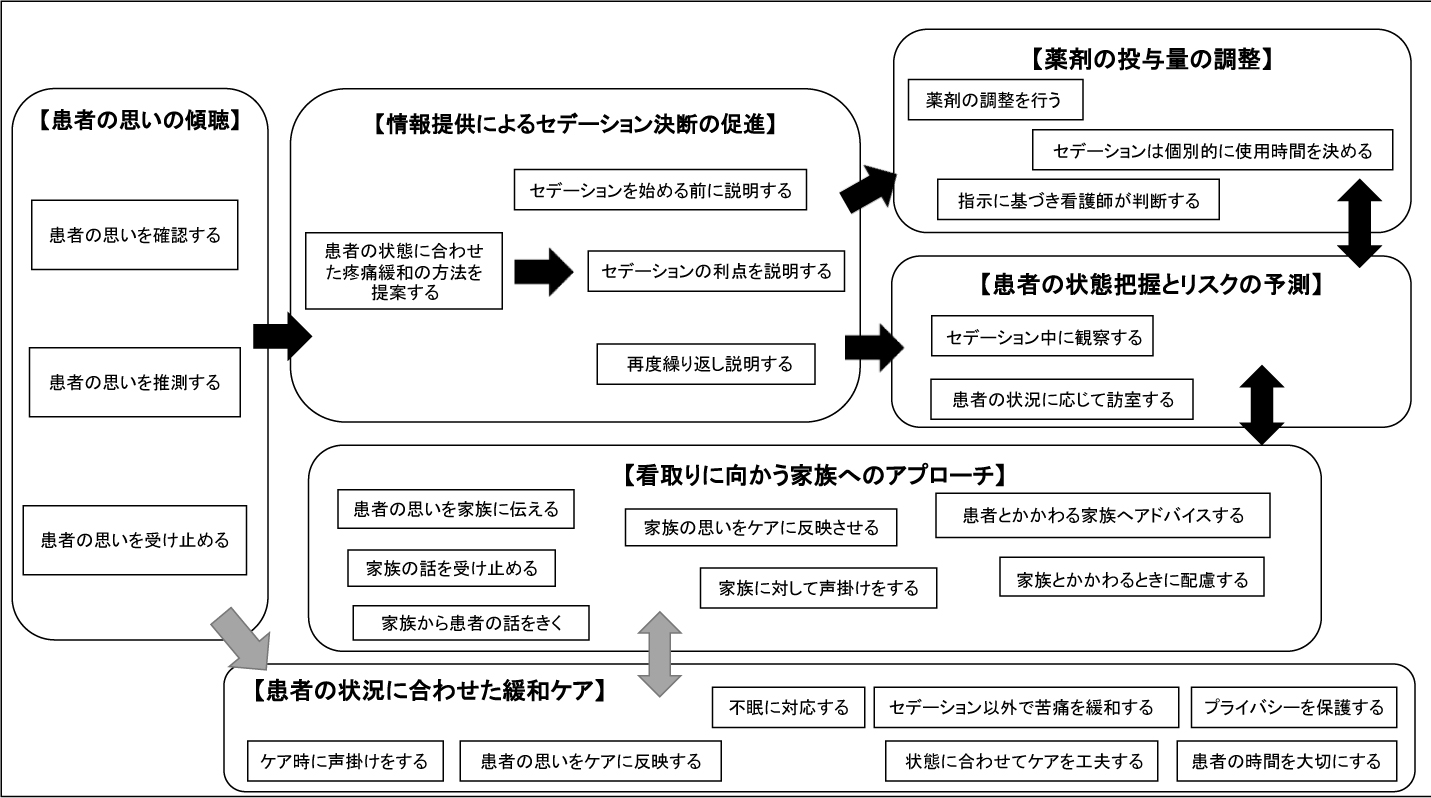

シンボルマークとなるグループの関係性について全体像を示すことによりセデーションを受ける終末期がん患者・家族により良い看護を提供するためのプロセスが明らかになった.図1に6つのシンボルマークとなるグループ間の関係性を記した.

セデーションにおいては,【患者の思いの傾聴】により,看護師は【情報提供によるセデーション決断の促進】を行う.提供された情報をもとに患者はセデーションを決定する.そして,セデーションが開始されると,看護師は【薬剤の投与量の調整】,【患者の状態把握とリスクの予測】と【看取りに向かう家族へのアプローチ】を同時に行い,セデーションを受ける患者とその家族への援助を実施するというパターンが確認された.また,セデーションとは別のパターンとして,看護師は【患者の状況に合わせた緩和ケア】を行い,【患者の思いの傾聴】から得た患者のニーズをケアに反映させていた.

セデーションを受ける終末期がん患者・家族への看護実践

【患者の思いの傾聴】 患者の思いを確認する 患者の思いを推測する 患者の思いを受け止める 【情報提供によるセデーション決断の促進】 患者の状態に合わせた疼痛緩和の方法を提案する セデーションを始める前に説明する セデーションの利点を説明する 再度くり返し説明する 【薬剤の投与量の調整】 薬剤の調整を行う セデーションは個別的に使用時間を決める 指示に基づき看護師が判断する 【患者の状態把握とリスクの予測】 セデーション中に観察する 患者の状況に応じて訪室する 【家族に対するアプローチ】 患者の思いを家族に伝える 家族の話を受け止める 家族から患者の話をきく 家族の思いをケアに反映させる 家族に対して声掛けをする 患者とかかわる家族へアドバイスする 家族とかかわるときに配慮する 【患者の状況に合わせたケアの工夫】 処置時に声掛けをする 患者の思いをケアに反映する 不眠に対応する セデーション以外の方法で苦痛を緩和する プライバシーを保護する 患者の状態に合わせてケアの方法を工夫する 患者の時間を大切にする

【患者の思いの傾聴】は,患者の心情を正確に読み取るための看護実践であり,患者の思いを知ることによって患者の自己実現に向かうための看護の方向性を明確にできると考える.看護師は,必要に応じて〈患者の思いを確認する〉ことや,〈患者の思いを受け止める〉ことを行っていた.患者の思いを正確に読み取るためには,看護師のコミュニケーション能力や患者の思いをくみ取る力,傾聴する姿勢が重要となる.また,看護師は,《患者の思いをくみ取る》かかわりを行い,〈患者の思いを推測する〉ように努めていた.このように看護師には,終末期がん患者・家族との人間関係を形成するために患者に対する思いを意識し,共感しあうコミュニケーション能力4)が求められると考える.【情報提供によるセデーション決断の促進】は,患者の苦痛の緩和をするための意思決定支援であった.《しんどさが続いているような患者の場合,看護師から鎮痛を促す声掛けをする》ように,患者に情報提供をし,苦痛が軽減できるという安心感に向かう看護実践にもつながっていた.患者の心理的援助をすることは,QOL向上のための最も重要な要素のひとつであった.本研究の対象者は緩和ケア病棟の看護師であるため,セデーションの効果を理解しており,セデーションに肯定的な態度を持ちながら,患者・家族の意思決定に関与していたと考える.また,看護師は,インフォームド・コンセントが得られる過程において,《家族の理解につながるため,状態を具体的に話す》など適切な選択ができるように支援し,その決定を支持するという役割を果たしていた.患者の意思決定を支援するプロセスにおいて,看護師は,医師の行った説明の内容,患者・家族の反応,患者の選択,今後の方針などについての情報を得て,患者の理解度や受け止め方を把握し,決断を促す必要がある.それは,患者が意思決定の主体となれるよう看護師が患者の準備性を支えるための支援9)であると考える.【薬剤の投与量の調整】は,セデーション実施中に個別性に応じた薬の調整である.これは薬剤投与により患者の意識が低下しても,状態に応じてコミュニケーションを取ることができるように調整することで,患者の残された人生をよりよく過ごすための看護実践の1つであると考える.《コミュニケーションがとれるように薬剤を調整する》,《間欠的に夜だけセデーションを使うように調整した》に示されるように,薬の使用時間に関しては,看護師が患者と家族のコミュニケーションの優先度を高くとり,調整していた.患者の残された時間を考慮し,毎日の生活や当たり前のことを大切にして,一緒に楽しみを見つけることが重要10)であるように,セデーションを行う中でも1人の人間としての尊厳を大切にしていると考える.【患者の状態把握とリスクの予測】は,セデーションによる患者の状態を細かく観察した上で,医師の指示に基づく医療の提供であった.《セデーション中の患者の呼吸や状態を観察する》,《個人個人で異なる間隔で訪室する》に示されるように,患者により適切なセデーションを提供するために患者の個別性を重要視していると考える.【患者の状況に合わせた緩和ケア】は,終末期がん患者のニーズを満たし,最期まで一人の人間として尊重する終末期看護の本質である.これは,看護師の持つ倫理観に基づき行われている実践である.セデーション中で意識がない状況の中で《ケアをするときには声をかけさせてもらう》,《患者は何を訴えたいのか考えながら接する》と,看護を提供する上で基本となる行動をとっていた.これは,看護師の「倫理的で主体的な行動」11)であると考える.緩和ケア病棟の看護師は,セデーションを一つの治療法と理解していた.加えて,看護師は,終末期の患者・家族の最高なQOLの実現に向けた緩和ケア全体を見渡した視点12)を持ちながら,その人らしさを大切にして日々患者と家族にかかわっていた.これらのかかわりによっって,患者は,セデーションを受けながらもQOLを向上させることができると考える.【看取りに向かう家族へのアプローチ】は,セデーションを受けている患者の家族に対し,話を聞きアドバイスを行い,家族の不安軽減に向けた看護実践である.【看取りに向かう家族へのアプローチ】は,家族のニードである患者のそばにいたい,患者の役に立ちたい,感情を表出したいというHampe14)の示す終末期にある患者の家族のニードを満たす看護実践であると考える.患者と同様に家族もまた,全人的苦痛を抱えた存在であり,専門家からの援助は不可欠である.すなわち,《近しい人に患者の人となりを聞く》,《患者の話を聞くと,家族も気持ちが穏やかになる》というように,不安を感じている家族の話を聞いた上で思いを受け止めることは,家族の感情表出ができる場を設けるという看護実践である.これらの看護実践による家族の感情表出は,患者の死が近づきつつあるという現実を家族が受け入れるための援助になると考える.一方で,《家族に根ほり葉ほり聞かないよう気をつける》という看護師の配慮がみられた.また,患者-家族間の意思疎通が行い難い状態においても,看護師が間に入って患者の代弁を行うことで家族の患者理解につながると考える.患者や家族の気持ちを代弁し,理解できるような働きかけは,患者と家族間の相互理解につながり,終末期を悔いなく過ごせるようになるため悲嘆ケアに影響すると考える.さらに,〈患者とかかわる家族へアドバイスする〉ことにより,家族は役割を得る事で患者の役に立ちたいというニードを満たすことができると考える.

2. シンボルマークの全体像について終末期においてセデーションを受けるがん患者・家族に対する看護師の看護実践は,患者・家族により良い終末期看護を提供するためのプロセスであった.これらは,シンボルマークのグループ間の関係性から2つに大別された.すなわち,セデーションに直接関与する患者の症状緩和および疼痛軽減のニーズに関連する看護実践と終末期看護の本質としての看護実践である.

1) 患者の症状緩和・疼痛軽減のニーズに関連する看護実践患者の症状緩和・疼痛軽減のニーズに関連する看護実践は,セデーションの実施に直接関与し,また,セデーションを受けることから生じる患者のリスクに対する看護介入である.終末期患者の疼痛軽減のニーズは高く,患者の苦痛は,家族の苦悩にも影響を及ぼし、QOLを低下させる.そして,終末期患者の20~30%に持続的な鎮静が実施されている12).しかし,セデーションは,深い眠りによって意思疎通の喪失が起こるため,家族は強い喪失感を感じやすくなる13).このようにセデーションは家族にとって倫理的課題をはらんでおり,患者・家族にとってセデーションの意思決定は負担が大きい14).さらにセデーションのその効果に不安を感じること15)も明らかになっている.そしてセデーション実施中の家族は,今後喪失を体験する.したがって,看取りに向かう家族の苦悩について着目する必要性がある.

また,セデーションの効果を継続するためには,看護師の正確な薬剤管理が求められ,適切な症状緩和が患者のGood Deathの体験へ向かうことに繋がる.本研究の対象は,緩和ケア病棟の看護師であったため,セデーションに対する懸念は持っておらず,終末期がん患者の疼痛緩和に必要な治療の一環であることを肯定的に理解した上で薬剤管理を行っていた.しかし,終末期がん患者の場合,薬剤の選択や投与量を慎重に行わなければ,全身状態の悪化などにより,呼吸抑制が出現し,患者の死を早める可能性16)も懸念される.さらに,セデーション開始後の薬剤追加投与回数や時間間隔は,医師の包括指示に基づき看護師が判断して行われており,そのことが看護師の負担感につながること17)が指摘されている.そのため,看護師にとっては緊張感の高い薬剤管理であると考えられる.

2) 終末期看護の本質としての看護実践終末期看護の本質としての看護実践は,病名や治療にかかわらず,人生の最終段階で必要となる看護実践であり,【患者の状況に合わせた緩和ケア】や【看取りに向かう家族へのアプローチ】に示される患者・家族の安寧を担保する介入である.終末期や認知症においては,意識の低下から反応が少なくなりその人らしさが脅かされやすい状況にある18).同様に臨死期やセデーション中の看護には,その人らしさを支える看護が求められる.そして,その人らしさは,人としての尊重や信頼を意味している19).その人らしさを支えるには,看護師が患者との相互作用と試行錯誤を通して,意識の低下している患者本人がどのように実感しているのかをくみ取りながらケアを行うことが必要である.本研究では,患者本人に意思表示ができない状況にあっても,【患者の状況に合わせた緩和ケア】,【看取りに向かう家族へのアプローチ】を通して終末期看護の本質であるその人らしさを支える看護を実践していた.

さらに,終末期がん患者が限られた時間を生きるとき,苦痛緩和以外の支援が必要となる.医学的介入以外の看護独自の介入として,終末期がん患者・家族の最大限の益を目指して看護師は,倫理観を基盤に看護実践を行っていた.これは,患者・家族の安寧に繋がる.本研究において,看護師は【患者の思いの傾聴】をした上で【患者の状況に合わせた緩和ケア】を実践していた.死に逝く患者のケアを行う看護師の態度として,患者に生じている身体と精神の変化のサインを読み取り,精神的なケアを提供するための入り口として身体的ケアの質を尊重する20)ことが明らかになっているが,同様の活動であると考える.以上のことから,終末期がん患者への配慮を通して,看護師は,相互関係を築き緩和ケアの場における看護師としてのアイデンティティを深化21)させていると考える.

3. 臨床への示唆セデーションを受ける終末期がん患者・家族に対するQOLの向上の意味を看護師が認識して看護実践にあたることで,患者・家族にとって満足感のある時間を提供することが可能となる.そして,看護師は自分自身の薬剤管理への慎重さや負担感に向き合うために,病棟でのカンファレンス等を通して,自分自身の看護及び感情を振り返る必要がある.そして,セデーションに関する情報を提供するための知識の習得や,限られた時間の中で患者を理解できるようなコミュニケーション技術の向上が必要である.

4. 本研究の限界と今後の課題本研究では,終末期においてセデーションを受けるがん患者を対象としていたが,セデーションの種類は特定しなかった.今後は,セデーションの種類別の患者・家族への対応を明らかにする必要がある.また,緩和ケアではチーム医療が重要となるため,医療者間の連携について明らかにする必要がある.さらに,緩和ケアは一般病棟や在宅にも広がっているため,今後緩和ケア病棟以外でもセデーションを受けるがん患者・家族に対する看護実践にも視野を広げる必要性がある.

セデーションを受ける終末期がん患者に対する看護師の看護実践は【患者の思いの傾聴】,【情報提供によるセデーション決断の促進】,【薬剤の投与量の調整】,【患者の状態把握とリスクの予測】,【患者の状況に合わせた緩和ケア】,【看取りに向かう家族へのアプローチ】の6つのシンボルマークが生成され,患者の症状緩和および疼痛軽減のニーズに関連する看護実践と終末期看護の本質としての看護実践の2つに大別された.

2.緩和ケア病棟看護師のセデーションに関する看護実践は,緩和ケア病棟でのあるべき看取りへの志向として,患者の安寧及び看取りを行う家族の安心感を高める介入であった.

本研究を行うにあたり,面接にご協力いただきました関係施設の看護師の皆様に深く感謝申し上げます.

本研究は,H24年度ファイザーヘルスリサーチ振興財団研究助成を受けた研究の一部であり,修正・加筆したものである.

MNは,研究の統括,着想及びデザイン,データ収集,分析,原稿作成に貢献;NO,MT,YTは,データ分析及び草稿作成に貢献;KMはデータ分析及び原稿への示唆.すべての著者は最終原稿を読み,承認した.