2024 Volume 41 Issue 4 Pages 250-255

2024 Volume 41 Issue 4 Pages 250-255

東南アジア最貧国であるラオスは内陸国でヨード欠乏地域である。特に山岳民族は大きな甲状腺腫瘍を持ち,生活に支障が出ている。社会主義国ではあるが,国家が対外債務問題と外貨不足で貧弱となり医療費が未払いとなっている。国際医療NGOであるジャパンハート(以下,JH)は 2016年より甲状腺治療技術移転プロジェクトを無償で開始し,甲状腺診療を継続している。2021年からはラオス政府と協定を締結し,県病院が甲状腺疾患患者に医療を提供する中心的役割を果たすことができるようにフェーズ2を開始した。2023年にJHより日本内分泌外科学会に指導医招聘依頼があり,賛同した9名が数名ずつ現地へ渡った。今回,第2班として現地へ赴き,甲状腺診療および手術手技指導を行った。途上国ならではの制約が数多くあったが,予定手術を完遂することができた。現地での活動内容について詳細を報告する。

JHはカンボジアを中心にミャンマー,ラオスなどで医療ボランティアを展開する吉岡秀人医師が最高顧問を務めるNGO団体である[1]。今回,日本内分泌外科学会とパートナーシップ協定を結び,ラオスウドムサイ県において甲状腺治療技術移転プロジェクトを開始した。2024年1~2月に現地に赴き指導を行ったので活動内容を報告する。

ラオスは東南アジアにある社会主義国で,面積は24万平方キロメートルと日本の本州程度だが,人口は744万人と少ない[2]。本来は社会主義国であるため医療費は無償である。国連の後発開発途上国リストに入っており,東南アジアの中でも最貧国とされ,2023年GDP成長率は3.7%と下降傾向で,平均年収は約$2,392(52,850,000kip,2024年10月9日レート)と報告されている[3~5]。自国通貨のキープの価値は年々下落傾向にあり,対外債務問題と外貨不足,更にはウクライナ侵攻を機に現地価格が高騰しインフレが加速している。そのため国家予算にも影響が出ており,現在では国民に十分に医療費を払えず,実質国民が自己負担する状況が続いている。現在,日本の国際NGOはJHを含めて6団体が健康管理目的に支援を行っている[6]。

ラオスはヨード欠乏地域とされている山岳地帯が多く,国民の95%はヨード欠乏地域に居住し,ヨード欠乏に由来する何らかの精神,身体発育障害を有するとされている[7]。JHは「医療の届かないところへ医療を届ける」という信念のもと, 2015年にアクセスが悪くて病院に行くことが難しく,医療者がほとんどいない状態であったポンサリー県で実態調査を行った。その結果,多くの住民に甲状腺腫大を認めたため,ラオス北部で甲状腺に特化した活動のニーズがあると判断し,内科,外科治療,両者の医療支援活動を行う方針とした。他県からのアクセスもしやすく,薬剤や物品を調達しやすい北部地域の中心である近隣のウドムサイ県を活動拠点とし,現地の病院と協力しながら2016年より活動を開始した。以後ボランティア医師,看護師による協力のもと甲状腺診療を展開し技術移転を行ってきた。JHとラオス政府は,甲状腺疾患治療事業並びに技術移転活動(ウドムサイプロジェクト)のMOU(Memorandam of Understanding)を締結し,2021年12月~2023年8月にフェーズ1の活動を完遂した。フェーズ1では日本人医師と共に甲状腺摘出手術を行うことができる(合計70件),内科治療を行うことができる,看護師が術後ケアを行うことができるという目標を達成した。

続くフェーズ2では3年間の活動目標を,「ラオス北部の甲状腺疾患患者に医療を提供する中心的役割をウドムサイ県病院が担えるようになること」と掲げたが,この時点で甲状腺外科専門医による専門的な指導が望ましいとラオス事業部が判断した。2022年日本内分泌外科学会総会の特別講演で吉岡医師がラオスのウドムサイプロジェクトの紹介と指導医の必要性を説いた縁もあり,本学会理事である原尚人医師に指導医招聘について打診があった。2023年7月両者でパートナーシップ協定の調印式を行い,学会HPで甲状腺治療技術移転プロジェクト指導医を募集した結果,9名の医師が立候補し2023年11月より数名ずつ現地へ派遣されることになった。私は第2班として,2024年1月28日~2月4日の8日間,伊藤病院の北川亘医師と現地活動に参加した。

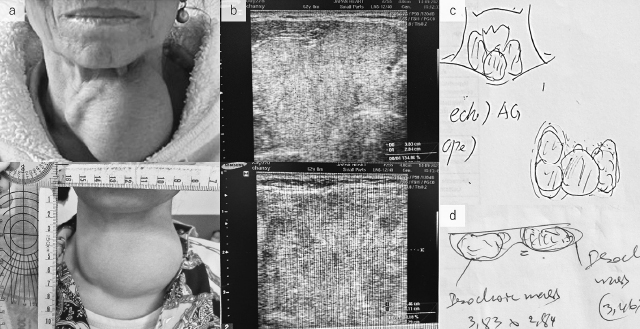

現地看護師の高柳玲香看護師と3人でWEB会議ツールを用いて患者情報を共有した。最低限の血液検査所見としてFT4,TSHを確認したが,カルテ紛失や未測定で確認できない症例も多かった。エコー写真はほとんどなく,ほぼ全てが手書きのシェーマと頸部の写真であり,それらの情報から大まかに術前診断,術式決定を行い,手術枠,機材物品,交通手段などを確認した(図1)。

術前WEBカンファレンスの資料

a:患者写真,b:エコー写真,c:全体像シェーマ,d:横断面シェーマ。エコー写真が添付されていることは非常に稀だが,body markがないためどこを撮影したのか想像する必要がある。シェーマは横断面の記載が多く,全体像が少なくてわかりにくい。

現地活動を行うにあたり様々な障壁があった。ウドムサイには23の民族が存在するとされているが,公用語が話せないため2名の通訳が必要である[8]。医療費は実質自己負担であるため患者自身が払うことは不可能であり,JHが全額を負担して無償で医療を提供するが,医療費が高騰しており安易に薬剤を使用できない。術前術後検査も最低限に抑える必要がある。安定した薬剤確保が困難で,ヴィエンチャンでは手に入るLT4製剤もウドムサイ県では入手が困難であり,日本であれば全摘術適応症例であってもなるべく葉切除術に留める必要があった。癌を疑う患者に対しても穿刺吸引細胞診の施行は不可能である。遠方の山岳部から数日かけて来院するため定期受診が困難である。また,一家総出で入院するが,家族の宿泊先はなく病院の外で野宿を行い,入院食もなく全て家族が屋外で薪を焚いて食事の準備を行うため予定入院も家族次第で不確実など,日本では考えられないような手術以前の問題が山積していた(図2)。

院内の様子

a;入院患者の術後病棟,b:病棟の外で滞在する家族の様子,c:術前青空外来の様子。

1日目,2日目午前中はヴィエンチャン経由でウドムサイへ移動し,午後に術前診察を行った。3~5日目に本ミッションの中心となる手術,周術期管理などについて指導をした。6日目は第1班が11月に手術を施行した術後患者外来と第3班の手術患者を確認する術前患者外来を行った後にヴィエンチャンへ移動し,7~8日目日本へ帰国した。

ウドムサイ郊外の広大な敷地内に広がる平屋で吹き抜けの公立総合病院であり,粉塵舞い散る診察室と入院病棟であった(図3)。現地の医師は総合内科,一般外科という立ち位置で,政府から任命されて服務していた。甲状腺手術を担当する外科医2人は,40代・50代で整形外科や産婦人科手術の他,交通外傷などの救急対応も行っており一般外科医であった。基本的にはカルテ記載はラオス語だが,手術記録を記載する習慣はない様子であった。透析機器はあるが備品が高額であるためほとんど使用されていなかった。エコー機器は院内備品になく,JHが携帯エコーを毎回持ち込んでいた。フロッピーディスク対応機器という非常に古い機種であったが診断を行うには十分であった。

ウドムサイの風景。

a:ウドムサイ空港は山に囲まれた中に佇む,b:ウドムサイ県立病院,c:病棟周辺,d:吹き抜けの院内。

事前に12例の手術が予定されていたが,その後家族に麻薬中毒者が出た,高血圧コントロールが不良,高血糖,手術への恐怖,音信不通などで数名キャンセルとなったが,待機リストから追加し最終的に9例の手術を完遂した。腫瘍サイズは平均5.8cm(2.7~11cm),術式は全例片葉切除術,病理結果は腺腫様甲状腺腫2例,囊胞2例,濾胞腺腫2例,濾胞癌3例であった。ヨード欠乏地域であるためか腫瘍径が大きい傾向にあった(図1a)。乳頭癌は認めず,濾胞癌が多くなっていたことは地域性があるのか非常に興味深かった。

初日は私と北川医師が術者となり,現地医師が助手に付いて手術を行った。2日目以降は現地医師が術者となりわれわれが助手としてサポートし,最終的に現地医師が4例の手術を施行した。術中出血で術者交代を提案されることもあったが,思い留まらせて最後まで完遂させた。術式は正中アプローチで行い,上甲状腺動静脈の処理,反回神経周囲の剝離,berry靱帯の処理の3点を重点的に指導した(図4)。副甲状腺が採取された例もあったため,自家移植の方法も指導した。電気メスの再利用,吸収糸の脆弱性と不足,鋼製小物の劣化,術野洗浄生食やガーゼの不足など様々な問題はあったが件数をこなすうちに気にならなくなった。術中の会話は直接話しかける英語があまり理解できない様子であり,基本的に通訳を要した。器械出しへの指示はラオス語を使用することで対応がスムーズとなり時間の短縮に繋がった(図5a)。ドレーンはペンローズドレーンを用いて開放ドレナージとした。以前は術後出血時の対応として,気管に糸をかけて創外へ出し,出血時に看護師が牽引するという方法を採用していたようだが本プロジェクトでは不採用とした。抜管後はモニターなしでリカバリールームへ移動し,看護師による術後経過観察の後に一般病棟へ移動させた。術後は朝夕に回診を行い,ドレーンは全例翌日抜去し問題はなかった。幸い,術後合併症は1例も認めることなく全例経過良好で退院となった。第1班の術後に頸部拘縮が問題となったため,術後のストレッチ体操を導入しJHスタッフ指導のもと全員で行っていた。術後の休憩時間には現地医師と共に手術記録を英語で記載し,術中の疑問点などを集中的に議論した(図5b, c)。現地医師は当初口数が少なかったものの,手術2日目からは積極的に質問があり,非常に意義のある討論を行うことができた。手術最終日の3日目には予定術者が交通外傷による骨折の緊急プレート固定術執刀中であり,残った医師と術者交代で問題なく手術を終えたことは印象的であった。他分野の手術を手がける一般外科医にとっては,指導の機会さえあれば十分な知識と技術を吸収し,短期間で独り立ちできることを確認することができた。

手術の様子

a:手術中は主に通訳を介して指導,b:終盤は皆余裕が出てきて笑顔が見られるようになった。

術後の指導など

a:手術中に使用することで流れがスムーズになったラオス語,b:術後に全員で手術を振り返り質疑応答を繰り返した,c:英語の手術記録を残すようシェーマを交えながら指導。

滞在中の外来診察時には現地外科医と内科医にエコー指導も同時に行った。基本的なルーチンの検査手順と,エコー画像を残すという習慣がなかったため,画像として記録に残す方法を指導した。また,エコー画像所見を横断面のシェーマでカルテ記載する習慣があったので他者が見て理解できるよう甲状腺全体像に腫瘍を記載するように説明した。その他腫瘍の良悪性の診断方法,甲状腺炎の経時変化などの内容も追加で指導した。

第3,4班がその後活動を継続し,1年目のミッションは無事に終了した。JHはラオス政府に1年目の活動内容を報告したが,3年間を通じての目標の57%を初年度だけで既に達成していた。これはわれわれ日本内分泌外科学会から派遣された指導医の成果ともいえるが,それ以上に将来,自国の患者を自分たちの力だけで救えるようになりたいという現地スタッフの強い思いが結実したものに他ならない(図6)。

JHメンバーとラオス政府

a:ミッション終了後にJH関係者全員で記念撮影,b:ラオス政府とJH間のウドムサイプロジェクト報告会。

1,2班の活動内容を2024年5月の第36回日本内分泌外科学会総会で報告したところ,本プロジェクトに賛同する新たな指導医が集まったため,2024年11月より新メンバーを交えて2年目の活動が予定されている。

医学生時代に東南アジアで医師として活動してみたいという夢を抱いていたが,日々の業務に忙殺されてそんなことを考える余地もなかった。しかし,本プロジェクトを通じて偶然にも夢が現実となり,医師を目指した頃の初心に戻り,人を助けることができる素晴らしさを改めて実感することができた。貧困で最低限の医療を受けることができない患者を助けるというJHの理念に心から賛同したい。今後2年をかけてフェーズ2を達成し,現地の医師のみで甲状腺診療が完結できるようになるよう引き続き応援していきたい。

(最後に,このような機会を与えて下さったJHに心から感謝するとともに,現地で東奔西走するスタッフの方々に敬意を表します。ຂອບໃຈ(コプチャイ:ありがとう))

本投稿の要旨は第36回日本内分泌外科学会総会(2024年5月25日,久留米)において発表した。