2022 Volume 64 Issue 1 Pages 17-24

2022 Volume 64 Issue 1 Pages 17-24

我が国は,高い教育や経済,保健・医療水準に支えられ,2007年に超高齢社会に突入し世界でも有数の長寿国の一つとなって高齢者率は現在も増加の一途をたどっている。それゆえに,歯周病に罹患する高齢者や有病者の増加が今後の大きな課題になると考えられる。さらに歯周病が全身の健康と相互に悪影響を及ぼすリスクファクターとして,様々な全身疾患との関連性が明らかにされつつある。歯周病治療は口腔の健康を維持するのみではなく,全身の健康管理という観点からもこれまで以上に重要な位置づけとなりつつある。

近年の歯科診療報酬改定でも歯周病予防に重点を置いており,それに伴い定期的なメインテナンスやSPTを率先して行う歯科医院が増加する傾向にある。その中で,歯周基本治療のみでは対応しきれない中等度~重度歯周炎が存在するのも事実である。日常の臨床に忙殺されるなかで,なかなか時間をとって歯周外科治療を十分に行うことができないといった歯科医師も多いのではないだろうか。従来の歯周外科治療は術野も大きくなりがちであり,相応の侵襲や治療時間がともなっていることも事実である。

最近の歯科治療用機器・器具の発達や各種材料の研究開発に伴い,より低侵襲な歯周外科治療を行うことが可能となり,治療時間や患者への副作用を抑制できるなどの良好な結果が報告されている。今日,ここまで歯周外科治療の術式やテクニックが注目された時代はなかったのではないかと思われるほどである。これを機に,いま一度従来の歯周外科治療を振り返り歯周外科治療の本筋を再考するとともに,我々の研究報告も交えながら現在トピックとなっている低侵襲歯周外科治療と今後の展望について報告する。

Robert Newmannの半月弁切開を元にデザインされたのが,Leonard Widmanの報告したウィドマンフラップ原法である。1918年のWidmanの報告はポケット除去のためのフラップ手術について,はじめて詳細に記述されたものの1つである1)。Widmanは粘膜骨膜フラップについて説明した“歯槽膿漏の外科的治療”において,ポケット上皮と炎症性結合組織の除去が目的であり,歯根表面の清掃が容易になると述べている。以下にウィドマンフラップ原法の術式を示す(図1)。はじめに手術部位を限定するための縦切開を加える。この縦切開は手術部位の両端である2歯の頬側歯肉辺縁に設定され,歯槽粘膜に数ミリ入ったところまで切開する(図1a)。次いで歯肉辺縁の外形に沿って,ポケット上皮と炎症性結合組織とを非炎症性歯肉から分けるように切開を加え,両端の縦切開と連続させる(図1b)。必要に応じて同様の切開を舌側にも行う。歯槽骨辺縁が少なくとも2~3 mm露出するように粘膜骨膜フラップを剥離する。歯頚部周囲を囲む炎症組織(collar)をキュレット型スケーラーで除去し,歯根表面を露出させる。歯根表面の歯石を徹底的に除去し,理想的な解剖学的形態を獲得するため歯槽骨の形態修正を行う(図1c)。その後,頬・舌側のフラップを歯槽骨上に復位し,歯間部で十分に縫合する(図1d)。ポケットを残さないように歯槽骨頂の位置にフラップの辺縁を復位させることが重要であるとWidmanは述べている。Widmanは,歯肉切除術と比較した本法の利点について①治癒が主に一次創傷治癒であり,患者の不快感が少ないこと②楔状骨欠損があっても,歯槽骨の形態修正が可能であることを挙げている2)。しかし実際は術後の歯根露出を認めることが多く,とくに隣接面において軟組織による歯槽骨の被覆が不十分で二次創傷治癒をしばしば生じると考えられている。

Widman原法の報告から数年後の1920年,Neumannもフラップ手術を発表した3)。Neumannは軟組織ポケットを取り除くことの重要性,つまりフラップを歯槽骨頂部に位置させることの重要性を指摘している。さらに1931年Kirklandは排膿している歯周ポケットに歯周外科治療を用いることが可能であると報告し,当時その方法はフラップ改良法(modified flap operation)と呼ばれた4)。1950~60年代にかけて,術後に「適切な付着歯肉幅」を保存することが重要視され,様々な新しい歯周外科の術式が発表された。1954年,Nabersは術後の付着歯肉の保護について報告しその術式は当初「付着歯肉の移動」と発表されたが5),Friedmanは「根尖側移動フラップ手術」とより適切な表現で提唱した6)。

そして1974年に報告されたのがRamfjordとNissleによって発表された「ウィドマン改良フラップ手術(modified Widman flap operation;MWF)」である7)。ウィドマンフラップ原法が歯周ポケット除去を目的に歯槽骨の形態修正(楔状骨欠損の除去)とフラップの根尖側移動の両者を含むのに対し,MWFはこれらの目的を満たすことを必ずしも意図していない点がポイントである。MWFの術式は以下のとおりである(図2)。Bard-Parker(#11)のメス刃を用いて頬側歯肉辺縁から約1 mmの位置から歯の長軸に平行に一次切開を行う(図2a,b)。これはポケット上皮をフラップから離断させるためである。頬側のポケットが2 mm以下あるいは審美性を重視する際は,歯肉溝内切開を加える。フラップに多くの隣接面の歯肉を残すため,可能な限り歯間部へのスキャロップ状切開を展開することで,縫合時に歯間部歯槽骨を適切に被覆するのに十分な組織を残すことができる。口蓋側においても同様に行い,通常,縦切開を行うことはない。頬・口蓋側の全層弁フラップは骨頂がわずか数ミリ露出する範囲で剥離する。ポケット上皮や歯頚部周囲を囲む炎症組織(collar)を歯根表面から離断するため,二次切開として歯肉溝内切開を行う(図2c,d)。さらにOrbanナイフあるいはメスを用いて歯槽骨頂に沿って水平に三次切開を加え,collarを骨面から離断する(図2e,f)。ポケット上皮や肉芽組織をキュレットで除去する。骨頂付近の歯根面は付着線維が残存している可能性があるため搔爬せず,骨頂以外の歯根面に対して十分にスケーリング・ルートプレーニングを行う。楔状骨欠損部内も丁寧に搔爬する。その後,歯間部歯槽骨を完全に被覆するため,フラップ形態を修正する。フラップの修正のみでは完全被覆が困難な場合は,歯槽突起の外側を形態修正する必要がある。フラップは歯間部で縫合し,歯周パックを用いて歯槽骨や根面にフラップを固定する(図2g,h)。縫合糸と歯周パックは1週間後に除去する。前述した他の歯周外科治療と比較して①歯根表面と軟組織を緊密に縫合できる点②歯槽骨の露出による術後の損傷が最小限である点がMWFの主な利点であると,1974年にRamfjordとNissleは述べている。したがって,本法は術後の歯根露出も比較的小さいため,審美性の観点から前歯部の治療に適している2)。

一方で,支持歯槽骨の切除は原則行わないため一次創傷治癒を目指して縫合する際,難易度が高くなりがちであり,さらに歯間部歯肉のクレーター状の治癒が生じやすい点などが欠点として挙げられる。

さらに審美的要求が高く求められる部位に対しては,「フラップキュレッタージ」が適応される。上述のMWFとほぼ同等の手技と目的で行われる。歯根面にアクセスするため歯肉溝内切開を用いる点や骨頂がわずかに露出する程度でのみ全層弁を剥離する点で,MWFとは異なり歯肉退縮も最小限に抑えられる。

一方で,歯周組織再生療法が行われるようになったのは1950年代からである。ポケット除去の主流を切除療法が占めていた当時,Goldmanらは骨縁下欠損部での再生の可能性を発表した8)。歯周炎によって生じた垂直性骨欠損を1~3壁性に分類し,とくに2,3壁性の深い限局した骨欠損においては,フラップ手術で病変をデブライドメントし血餅保持をすることで,一定の歯槽骨再生が生じることを示した。それまで手技やテクニックの報告が多くを占めていたなかで,徐々に材料学的な研究にシフトしていった。外部からの感染リスクもないため骨移植材料のゴールドスタンダードとして長く臨床応用されているのが自家骨移植である。しかし供給側での外科的侵襲や量的制限といった欠点も存在する。そういった欠点を補ったものとして他家同種骨の脱灰凍結乾燥骨移植(demineralized freeze-dried bone allograft;DFDBA)や凍結乾燥骨移植(freeze-dried bone allograft;FDBA),他家異種骨の脱タンパク質ウシ骨ミネラル,人工骨としてハイドロキシアパタイト(hydoroxyapatite;HA)やβ型リン酸三カルシウム(β-tricalcium phosphate;β-TCP)などが我が国の臨床では主に用いられている。さらにGore-Tex膜というメンブレンが臨床応用され,当時の歯科界に衝撃を与えたのがGTR法である。術後の上皮のダウングロースを確実に防止できる方法であり,再生療法の成功率が格段に上昇した。その一方で治療技術の難易度や術後のメンブレン露出,術後感染などの偶発症の報告が多く,1990年代後半に登場したエナメルマトリックスタンパク質(enamel matrix derivertive;EMD)の臨床応用が開始されると同時にGTR膜の使用は減少の一途を辿ることとなった。また2000年代から主に欧米で臨床応用されているヒト血小板由来増殖因子や2017年から我が国で製品化された塩基性線維芽細胞増殖因子(basic fibroblast growth factor;FGF-2)など様々な歯周組織再生に関わる材料研究がなされてきた。

しかし,いかに優れた再生材料が開発されようとも再生の足場が確保されない限り良好な結果は得られない。ここに術者の技量やテクニックの差が出てくる。そしてマイクロサージェリーの登場により歯周組織再生療法におけるテクニックの重要性が再認識され,再生材料からテクニックへと再びパラダイムシフトすることとなった。

ウィドマンフラップ原法の術式

a.縦切開

b.炎症組織の除去

c.歯槽骨の形態修正

d.縫合

ウィドマン改良フラップ手術

a.一次切開(外観)

b.一次切開(断面観)

c.二次切開(外観)

d.二次切開(断面観)

e.三次切開(外観)

f.三次切開(断面観)

g.縫合(外観)

h.縫合(断面観)

Minimally invasive surgery(MIS)は,1990年代に医科領域の外科手術の概念として紹介され,その後HarrelとReesが歯周治療領域に応用したフラップ手術の術式・概念である9)。MISは,最小限の外科的侵襲によって歯周組織に対する最大限の治療効果(新付着)を得ることを目的としている。具体的には,最小限の歯肉切開と剥離を行い,創面に血餅を最大限に貯留させる容器(container)を形成することで創傷の安定を導き,最も理想的な付着様式である新付着を目指すものである10)。

手術用顕微鏡やmicrosurgical instrumentsが徐々に普及することで,歯周病学の世界においても2000年代初頭から「低侵襲を考慮した歯周外科治療」が一大トピックとなった。そして1995,1999年Cortelliniらが発表した乳頭温存術を基本に11,12),2007年に発表されたのがMinimally invasive surgical technique(MIST)である13)。MISTは,マイクロスコープを用いて隣接面に限局した骨欠損に対して最小限の侵襲により治療する方法である。具体的には,隣接面に限局した骨欠損に対し,歯間乳頭部フラップを頬側,舌側に翻転させ,骨頂が露出したところで留め,歯根面や骨欠損内部を慎重にデブライドメントするというものである。従来の歯周外科治療と比較して①外科的侵襲の減少②歯肉弁/創傷の安定③創傷の早期閉鎖④チェアタイムの減少⑤患者に与える不快感や副作用の減少が認められるとCortelliniらは述べている。そして2009年に発表されたのがmodified-MISTである14)。こちらは舌側のフラップを挙上せず,頬側のフラップだけを最低限に挙上して,再生の場の安定を求める低侵襲外科治療である。つまり頬側歯間部のみに切開を加え,骨欠損部への小さな窓を作製し歯間乳頭は挙上せず温存する。骨欠損部へのアクセスを,頬側に開けた小さな窓からのみ行うというものである。これによりさらに侵襲は小さくなるとともに,術後初期の創傷閉鎖率も大きく向上した。同時期にTrombelliらが報告したSingle flap approachもほぼ同様の術式である15)。さらに注目を集めたのが,その術後成績である。それまで歯周組織の再生は,何らかの生理活性物質や自家骨等を填入することで導かれるものと考えられていた。そのため骨補填材やメンブレンなどの再生材料関連の研究が日進月歩で報告されていた。しかしmodified-MISTは,再生材料の有無にかかわらず一定の歯周組織再生を促すとして大きな反響を呼んだのである16)。ここから術後創傷の安定性や創傷の早期閉鎖そして術後の血管新生の重要性などが考慮され,新規の術式が次々に報告されるようになった。

2017年には,垂直性骨欠損上の歯間乳頭部は切り離さず反対側に垂直減張切開のみを行い,扇状にフラップを剥離し骨欠損部にアクセスするEntire papilla preservation technique(EPPT)が報告されている17)。翌年の2018年,頬側根尖部の粘膜に水平切開を入れ,歯冠側に全層弁フラップを剥離して骨欠損部にアプローチする非切開乳頭外科的アプローチ(Non-incised papilla surgical approach;NIPSA)が発表されるなど日々新しいフラップデザインとその良好な臨床結果が報告されている18)。

以上のように低侵襲外科治療には多くの利点が存在する一方で,術野の明示という点では大きな制限ができてしまうため術前の骨欠損形態の把握が非常に重要である。実際,modofied-MISTが適応となるような隣接面に限局した垂直性の骨欠損はなかなか遭遇しないと思われる。骨欠損範囲によっては適応にならず,従来のオープンフラップキュレッタージの方が確実な掻爬が可能となることも多い。より精密な術前検査,デンタルX線撮影,ボーンサウンディングでも歯周組織の把握が可能であるが,詳細な骨欠損形態の把握にはCBCT撮影の実施が最も有効であると考えられる。

歯周組織再生療法などの歯周外科治療をより低侵襲な術式で行うことで,良好な臨床結果が得られることが数多く報告されている。一方で,その良好な結果を導く組織学的根拠は数少ないのが現状である。そこで我々は,低侵襲に行う歯周外科が早期創傷治癒にいかに影響を与えるのかを明らかにするため,侵襲の程度を変えた術式で歯周組織欠損を作製しその早期創傷治癒過程を組織学的に比較観察した19,20)。

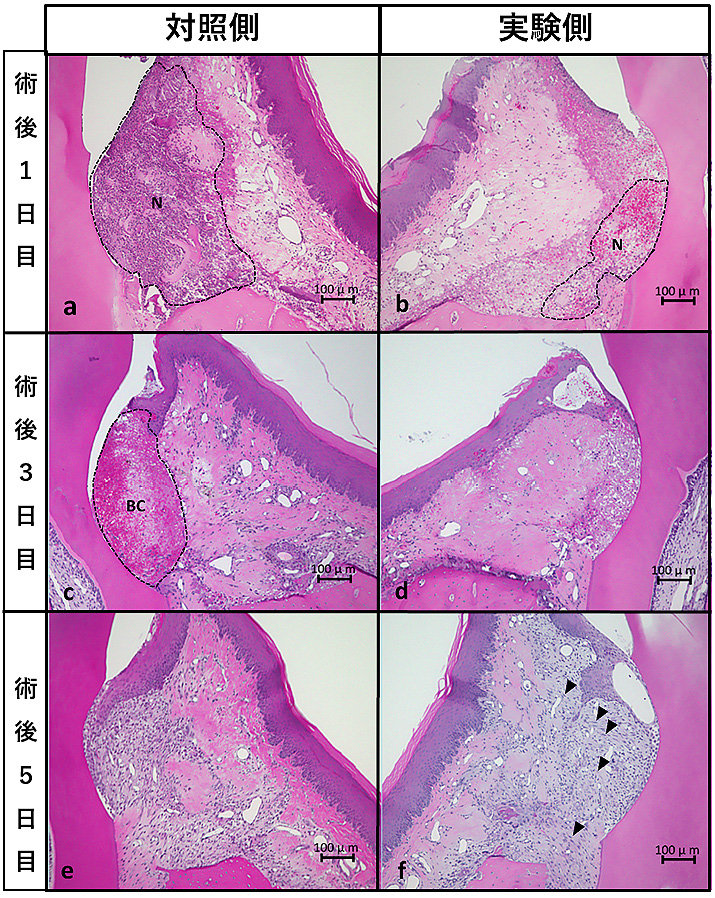

本研究では12週齢のラット上顎臼歯部口蓋側を対象とし,対照側は従来のオープンフラップに類似した切開線を設定し全層弁で剥離し,実験側は第二臼歯の舌側のみに切開を入れる全層弁剥離を行った(図3a,b)。その後両側ともに人工的な骨欠損を作製し(図3c,d,e,f),フラップの復位・止血を確認した。術後早期の左右側の早期創傷治癒を比較観察した。術後1日目,対照側(図4a)と比較して実験側(図4b)では既存の結合組織に遊走する好中球の量および浸潤領域(N)が顕著に少ない。術後3日目,対照側(図4c)では赤血球およびフィブリンを主体とする血餅(BC)が欠損内に多く残存しているのに対し,実験側(図4d)では血餅が肉芽組織に置換し既存の組織とも移行的である。術後5日目,対照側(図4e)では多数の単核細胞が浸潤する肉芽組織が残存しているのに対して,実験側(図4f)では線維芽細胞(▲)に富んだ肉芽組織に置換されていた。以上のように術後の実験側では対照側と比較して凝血・線維芽細胞とコラーゲンの新生・血管新生が早期に認められる。とくに実験側の骨欠損部の創傷安定は明らかであり術後1日目から骨欠損部内の血餅とフラップで緊密に閉鎖されているのに対し,対照側では欠損部と血餅に間隙が生じており,術後のフラップがいかに不安定であったかが理解できる。その後の上皮のダウングロースが容易に発生することも示唆される。また実験側では骨欠損部内でIII型コラーゲンの発現や血管新生が優位に増加していた。このことから侵襲を最小限にすることは,足場となるコラーゲン形成を基点に早期に血管が新生され,その後の歯周組織再生部への血液供給を開始することが可能であると考えられる。今後アクセスフラップとしての粘膜骨膜弁を血液供給から考慮し,さらに安定した術後経過の得られるフラップデザインの考案が望まれるところである。

ラットの上顎に対する実験的骨欠損作製(日本歯科保存学雑誌61巻2号96-103頁,2018から転載)

a.フラップ剥離時(対照側)

b.歯肉の切開ライン(赤線部)

c.実験的骨欠損作製部位(青線部)

d.対照側の骨欠損作製時

e.実験的骨欠損作製部位(点線部)

f.実験側の骨欠損作製時

実験的骨欠損部のHE染色像(日本歯科保存学雑誌61巻2号96-103頁,2018から改変転載)

a.術後1日目対照側

b.術後1日目実験側

c.術後3日目対照側

d.術後3日目実験側

e.術後5日目対照側

f.術後5日目実験側

近年マイクロスコープやサージカルルーペの普及にともない,拡大視野下におけるスケーリングルートプレーニング(SRP)の有効性について様々な報告がなされている。

Minimally-invasive non-surgical technique(MINST)とは,マイクロスコープやサージカルルーペあるいは歯科用内視鏡などの拡大装置を用いて,術野を拡大しながら非外科で歯周ポケット内の根面廓清を行うものである。MINSTは従来のSRPと比較して術中や術後の患者の精神的苦痛を軽減し,臨床的パラメーターの改善と審美的な副作用を減少させる患者本位の治療であるとされている。

MINSTとMIST後の臨床値を比較した2011年のRibeiroらの報告では,プロービング深さの減少,臨床的アタッチメントレベルの増加,歯肉辺縁の位置や術中術後の不快感や疼痛においても有意差が認められなかった21)。しかし,治療時間についてMINSTの方が約半分であったと報告している。2019年にはNibaliらがmodified-MINSTを報告している22)。これは手用スケーラーを一切使用せず先端の薄く繊細な超音波スケーラーのみで施術する。アドレナリン未使用の局所麻酔を使用し拡大視野下で行い,歯周ポケット内には洗浄液を使用せずデブライドメント後の血液を欠損内に自然に満たすことを目指すというものである。

さらに2019年のGrazianiらの報告によると,非外科治療後にEMDを塗布すると血餅の安定性が増し,6 mm以上の深いポケットの治癒が対照群(EMDを塗布しない群)と比較してより改善が認められた23)。また術後の歯肉腫脹や発赤がなく治癒が速いとしている。実際に,非外科での根面廓清後に塗布するエナメルマトリックスタンパク質製剤もヨーロッパを中心に製品化されており,ますます低侵襲下での歯周組織再生療法について臨床報告や製品化が進展している。いずれの非外科の術式も良好な結果が報告されているものの少ないため,さらなる長期経過の報告を見守っていく必要がある。しかしながら非外科治療は歯周病に対するもっとも低侵襲な治療法である。術後早期の創傷安定性を最優先とした環境をつくり再生を促すという概念は,従来の歯周組織再生療法と一貫していると考えられる。

歯周外科の歴史と変遷を振り返っていくと,そこには術後早期の一次創傷治癒を目指してきた先人の試行錯誤が垣間見える。マイクロサージェリーが歯科界に登場したことで創傷の初期閉鎖は飛躍的に向上しており再生療法のみならず歯周外科治療がより身近なものとなり,一般の歯科医院まで裾野を広げているように感じる。我々も加速度的にも思える歯周外科治療の術式や材料の開発に乗り遅れないよう,今後も注視していきたいと考える次第である。

今回の論文に関連して,開示すべき利益相反状態はありません。