2022 Volume 64 Issue 4 Pages 182-191

2022 Volume 64 Issue 4 Pages 182-191

歯肉退縮に対する根面被覆術には様々な方法があり,現在ゴールドスタンダードである結合組織移植術(connective tissue graft:CTG)にも様々な受容床形成法が存在する。そして歯肉退縮の分類にどの術式を選択し良好な予後を収めるかは術前の診断が重要になってくる。本症例報告患者は24歳女性で,下顎中切歯2歯の歯肉退縮に続く歯の喪失について不安になり来院した。31,41部ともMaynardの分類Type4であり,歯肉退縮はMillerの歯肉退縮の分類ClassIIIおよびCairoの分類Recession Type(RT)2であった。術前コーンビームCT(CBCT)にて31,41間唇側に軽度の骨吸収がみられたが,舌側には骨吸収は認められなかった。また41根が遠心に傾いていたため,歯槽骨頂付近の歯根間距離が41,42間は狭く,31,41間は広かった。CTGを行う際,露出根面上には血液供給がなく,周囲組織の血液供給を確保できるかが重要になってくる。その血液供給には歯間乳頭が重要な役割を果たす。今回Millerの分類ClassIIIおよびCairoの分類RT2の下顎中切歯2歯に及ぶ歯肉退縮に対し,CBCTにより歯槽骨状態の把握および歯根間距離の計測を行うことで歯間乳頭の大きさを考慮し,CTGの術式として歯間乳頭への切開を行わないトンネル形成術を選択し良好な結果を得られたので報告する。

There are various methods of root coverage for gingival recession, and there are also various methods for recipient site formation in connective tissue graft (CTG), which is currently considered the gold standard for root coverage. Preoperative diagnosis is important to determine which technique to choose for the classification of gingival recession and to achieve a good prognosis. Herein, we report a 24-year-old female patient who visited our hospital because she was concerned about tooth loss following gingival recession of two mandibular central incisors. Both 31 and 41 were Maynard's classification Type 4, and the gingival recession was classified as Class III by Miller's classification and Recession Type (RT) 2 by Cairo's classification. Preoperative cone-beam computed tomography (CBCT) showed mild bone resorption on the labial side between 31 and 41, but no bone resorption on the lingual side. The distance between the roots near the alveolar crest was narrow between 41 and 42, and wide between 31 and 41, because of the centrifugal inclination of the 41 root. When performing CTG, there is no blood supply on the exposed root surface, so that it is important to ensure blood supply from the surrounding tissues. The interdental papilla plays an important role in this blood supply. In this case, for gingival recession of two mandibular central incisors according to Miller's classification Class III and Cairo's classification RT2, we used CBCT to determine the alveolar bone condition and measure the distance between the roots. Furthermore, considering the dimension of the interdental papilla, we selected the tunnel technique without incision into the interdental papilla for CTG, with good results. The results of this case are reported here.

歯肉退縮は口腔内における歯根表面の露出を伴い,歯肉辺縁がセメントエナメル境(cemento-enamel junction:CEJ)より根尖側へ移動することにより定義されている1,2)。そして審美障害に加え,象牙質知覚過敏症,根面う蝕,非う蝕性歯頚部病変などの症状が起こる1-4)。歯肉退縮の病因は不明であるが,薄い歯肉のフェノタイプ,付着歯肉や角化歯肉の不足,口腔前庭の狭小,小帯の高位付着ならびに歯の位置異常などの素因の影響が示唆されており1,2,5-7),2017年のAAP/EFP Workshop2)では,不良な口腔衛生状態や矯正治療,歯頚部の修復処置は歯肉退縮を進行させるリスクが高いとしている。

歯肉退縮に関連する評価基準には,Maynardの分類8)やMillerの分類9),Cairoの分類10)がある。また歯肉退縮に対する根面被覆術についても今まで様々な術式が発表され,歯肉弁側方移動術11)(1956年)や両側乳頭弁移動術12)(1968年),歯肉弁歯冠側移動術13)(1973年)などがある。そして1985年にLanger&Langerにより上皮下結合組織移植術(connective tissue graft:CTG)14)が発表され,現在の根面被覆における第一選択の術式となっている15)。さらにこのCTGの術式にも,エンベロープ法16)やトンネル法17),Modified Langer法18)などの受容床の形成法があり,歯肉退縮の分類にどの術式を選択し良好な予後を収めるかは術前にいかに綿密な診断を行うかによって左右される。

本症例では,Millerの分類ClassIIIおよびCairoの分類Recession Type(RT)2の下顎中切歯2歯の歯肉退縮に対して,コーンビームCT(CBCT)による歯槽骨の状態および歯根間の距離を考慮し,CTGの術式として歯間乳頭への切開を行わないトンネル形成術を選択し良好な結果を得られたので報告する。

なお,本症例は個人が特定されないようにしたうえで患者本人の同意を得て報告している。

患者:24歳,女性

初診:2018年10月

主訴:歯茎が下がっている

1. 現病歴5年前より矯正治療を開始し,現在は保定中である。1年前より下顎前歯部の歯肉退縮が気になり,このままでは歯が抜けてしまうのではないかという不安もあり,矯正医へ相談した。そして歯肉退縮に対する治療で,本学附属病院歯周治療科へ紹介され来院した。

2. 全身既往歴および喫煙歴全身既往に特記事項はなく,喫煙歴もない。

3. 口腔既往歴高校を卒業後,18を抜歯,それから19歳より矯正治療を開始した。矯正治療中に14,24,34,44の便宜抜歯およびう蝕治療を行った。現在は保定中である。

4. 家族歴特記事項なし。

5. 現症(図1A-C)

初診時

A)口腔内写真

B)歯周組織検査結果

C)パノラマエックス線画像

歯数は25本,上顎13本,下顎12本であった。上下顎とも歯列は放物線状を呈している。矯正後の保定中であるが,下顎正中が右側へ変位しており,臼歯関係は,右側AngleII級,左側AngleIII級である。下顎両側智歯は水平に埋伏している。歯肉退縮の認められる前歯部に咬合関係はみられず,前方および側方運動時にも31,41に咬合接触はみられなかった。

2) 歯周組織検査所見全顎にわたりプロービングデプス(PD)は3 mm以内であり,プロービング時の出血(bleeding on probing:BOP)は6.7%,プラークコントロールレコード(plaque control record:PCR)は17.0%,歯周炎症表面積(periodontal inflamed surface area:PISA)は55.6 mm2,歯周上皮表面積(periodontal epithelial surface area:PESA)は917.7 mm2であった。BOPは少なく,プラークコントロールも比較的良好であったが,歯肉退縮部位にはプラークの付着が認められ,BOP(+)であった。31部唇側4 mm近心1 mm,41部唇側5 mm近心1 mmのアタッチメントレベルを認め,歯肉退縮量は31部2 mm,41部3 mmであった。唇側歯肉溝にプローブを置き,その可視性を測定する方法19)によりフェノタイプを診断したところ,薄い歯肉のフェノタイプであった。31,41部ともMaynardの分類Type4であり,歯肉退縮はMillerの歯肉退縮の分類ClassIIIおよびCairoの分類RT2であった。

6. 診断歯肉退縮(Millerの歯肉退縮分類ClassIII,Cairoの分類RT2)

7. 治療計画1)歯周基本治療

口腔清掃指導,スケーリング・ルートプレーニング,抜歯(28,38,48),齲蝕処置(37部インレー修復)

2)再評価

3)歯周外科処置(上皮下結合組織移植術)

4)再評価

5)メインテナンス

8. 治療経過 1) 歯周基本治療(2018年10-12月)まずは口腔清掃指導およびスケーリング・ルートプレーニンングを行った。全顎的なプラークコントロールはやや良好であったが,歯肉退縮部位にはプラークの付着が認められ,BOP(+)であった。ブラッシングにかける時間は15分と長く,特に歯肉退縮部位は意識して磨いているとのことであったが,清掃不良があり,さらにブラッシング圧も強いようであった。適切なブラッシング圧の指導および歯肉退縮部位では軟毛のタフトブラシの使用を勧め,炎症性因子の除去に努めた。その後,28,38,48部の抜歯を行い,37部のう蝕に対し,メタルインレー修復を行った。

2) 再評価(2019年1月)下顎前歯部歯肉退縮部位について炎症のコントロールは良好であり,PDは全顎的に3 mm以下,BOPは2.8%,PCRは5.2%,PISAは24.4 mm2,PESAは901.1 mm2に改善された。歯肉退縮量は31部2 mm,41部3 mmであった。術前CBCTにて31,41間唇側に軽度の骨吸収がみられたが,舌側には骨吸収は認められなかった。そのため31,41とも歯根の根尖側1/2はボーンハウジング内に収まっているが,歯冠側1/2はボーンハウジングから逸脱していた。また41根が遠心に傾いているため41,42間の歯根間距離が非常に近接していた。歯槽骨頂付近の歯根間距離は31,32間 1.53 mm,31,41間 2.35 mm,41,42間 0.86 mmであった。また31,32間と41,42間の歯槽骨頂からコンタクトポイントまでの距離は5 mm程度であるが,31,41間は8 mm程度であった(図2AB, 3A)。2017年のAAP/EFPワークショップ2)の項目に当てはめると,本症例の歯肉退縮はCairoの分類RT2,歯肉退縮の深度31部2 mm 41部3 mm,歯根表面はCEJがみられ段差はない状態であった。また薄い歯肉のフェノタイプおよび2 mm未満の角化歯肉幅を認めたため,CTGを選択した。さらにCBCTの情報より,31,32間および41,42間の歯根間距離が2 mm以下,31,41間の歯槽骨頂からコンタクトポイントまでの距離が5 mmより大きいことを考慮し,歯間乳頭への切開を行わないトンネル法で行うこととした。

術前CBCT画像

A)水平断

31,41間唇側に軽度の歯槽骨吸収が認められた。

B)歯根間および歯槽骨頂からコンタクトポイントまでの距離

41根が遠心に傾いており,41,42間の歯根間距離が非常に近接していた。また31,41間の歯槽骨頂からコンタクトポイントまでの距離は8 mm程度であった。

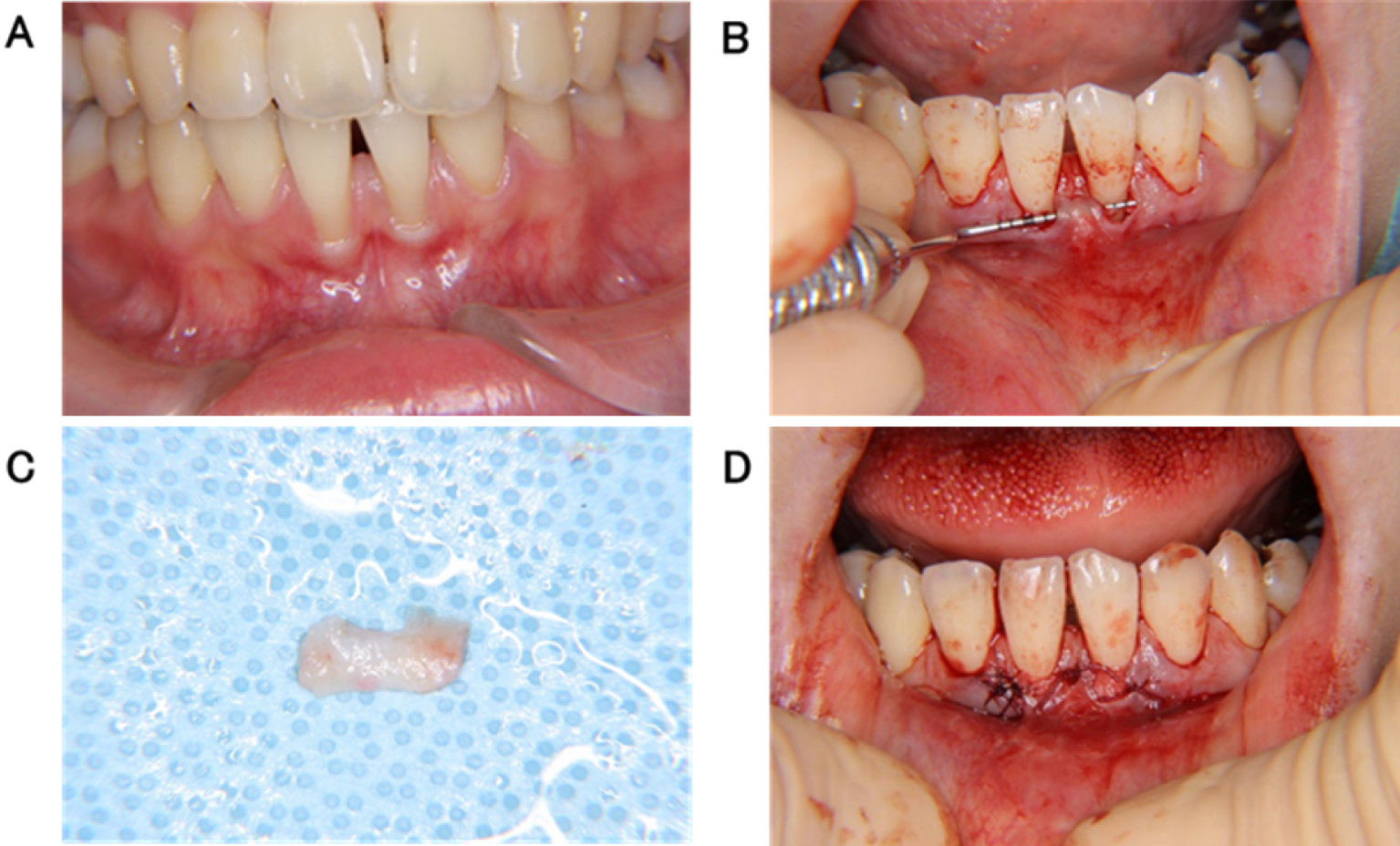

歯周外科処置時

A)術前口腔内写真

B)受容側のトンネル形成時

トンネルは32,42近心部まで延長し,31,41間の歯間乳頭へはトンネル内から1.5 mm程度の切開を加えた。

C)上皮下結合組織移植片

上顎右側小臼歯と第一大臼歯の口蓋側より採取し,長さ18 mm,幅7 mm,厚み1 mmにトリミングを行った。

D)縫合後

結合組織移植片を挿入することにより歯肉弁は歯冠側へと移動され,その位置でテンションがかからないように縫合した。

切開前に再度スケーリング・ルートプレーニングを行い,その後歯肉溝内切開を行った。歯肉溝内切開にはNo.15C(フェザー安全剃刀,日本)のメス刃を使用し,歯肉溝内からNo.370(フェザー安全剃刀)のメス刃を使用し部分層弁を形成することによりトンネル形成を行った。そのまま部分層弁にて大きく歯肉歯槽粘膜境(mucogingival junction:MGJ)を越えたパウチ状の歯肉弁を形成し,結合組織移植片を覆うときにテンションのかからないようにした。トンネル形成の遠心は,32,42近心部まで延長した。31,32間および41,42間の歯間乳頭には切開を加えず,31,41間の歯間乳頭部へは歯肉の断裂に注意しながらトンネル内から1.5 mm程度の切開延長を行った(図3B)。上顎右側小臼歯と第一大臼歯部の口蓋側より上皮下結合組織の採取を予定し,同部の厚さを浸潤麻酔時の注射針にて測定すると3.5 mm程度であった。歯肉縁より2 mm離した位置で切開を入れ,single-incisionテクニック20)により採取を行った。長さ18 mm,幅7 mm,厚み1 mmにトリミングを行った(図3C)。組織移植片を挿入することにより,歯肉弁は少し歯冠側へ移動された。その位置でテンションのかからないよう31,32間,31,41間および41,42間で唇側より歯肉弁,移植片,骨膜および歯間乳頭を通して舌側へ出し,舌側から歯間乳頭を通して唇側へ戻す方法で単純縫合を行った(図3D)。歯周パックはせず,アモキシシリン水和物250 mg 3カプセル/日 3日分およびロキソプロフェンナトリウム水和物60 mg 1錠/回 5回分を処方した。ロキソプロフェンナトリウム水和物は疼痛時に服用を指示し,術当日および翌日の計2回の服用であった。2週間後にすべての抜糸を行い,患者自身のブラッシングは術後1か月から軟毛歯ブラシ(OP-10;ジーシー,日本)を使用し開始した。術後は創部に刺激を与えないように注意してもらい,下唇を引っ張らないように指示した。術後4か月,全顎的に歯周ポケットを認めず,BOPは0%で歯周組織は安定していた。歯肉退縮量も31,41部ともに0 mmであり,メインテナンスへ移行した。

4) メインテナンス(2022年4月)最新メインテナンス時,歯周組織は安定している。PDは全顎的に3 mm以下,BOPは0%,PCRは3.1%,PISAは0.0 mm2,PESAは901.1 mm2であった。術後部位の歯根豊隆も目立たず,唇側歯肉溝のプローブは見えないことから歯肉の厚みは増している。歯肉退縮量は0 mmであり,根面被覆処置に対する患者満足度は上昇し,歯周組織検査やエックス線画像から異常所見は認めず,大きな変化は認められなかった(図4A-C)。

最新メインテナンス時

A)口腔内写真

B)歯周組織検査結果

C)デンタルエックス線画像

術後治癒について早期創傷治癒指数21)を改良した方法(modification of the early wound healing index:m-EHI)22)を参考に1,2,4週で歯肉退縮部のフラップマージン(腫脹や炎症,フィブリン,組織壊死および可動性の存在),歯間乳頭(フィブリンや組織壊死の存在)および移植片(組織壊死や可動性の存在)の治癒を評価した。術後1週で歯間乳頭のフィブリンや組織壊死,移植片の組織壊死や可動性は認められなかった。フラップマージン部では,腫脹や炎症およびフィブリンは認められたが,組織壊死や可動性は認められなかった。術後2週でフラップマージン部の腫脹や炎症およびフィブリンは消失し,術後4週でもすべて認められなかった。

またVisual Analog Scale(VAS)23)を改良した方法により,初診時と比較した不安と審美面について最新メインテナンス時に評価を行った。VASは100 mmスケールで行い,不安は初診時の歯が抜けてしまうのではないかという不安に対して「100:初診時と同等の不安がある 0:不安がない」,審美性は初診時の歯肉退縮に対して「100:初診時と同等に審美性が気になる 0:最も美しい」とし評価した。不安は0,審美性は5であった。

歯肉退縮の原因として薄い歯肉のフェノタイプや角化歯肉の不足などの解剖学的な素因に加え,誘発因子である不良な口腔衛生状態や矯正治療は歯肉退縮を進行させるリスクが高い2)。システマティックレビュー24)では薄い歯肉における矯正治療で歯肉が退縮する可能性が高くなることが報告されており,本症例は薄い歯肉のフェノタイプに対し矯正治療を行うことにより生じた歯肉退縮が,プラークコントロール不良によりさらに進行したと考えられる。原因となる解剖学的な素因への対応の前に誘発因子の改善は重要であり,その上で患者のモチベーションが高いことは非常に有利に治療を進められる。しかし歯肉退縮部位へのプラークコントロールは難易度が高くモチベーションと結果が比例しないことが多いため,歯肉退縮の治療を行う上でブラッシング指導は必須になってくる。

歯肉退縮の評価基準としては,1980年に歯肉退縮のリスク診断の指標としてMaynardの分類8)が発表された。これは歯槽骨と歯肉の厚みにより分類されており,根面被覆の潜在的リスクを知ることで治療計画の参考となる。そして1985年にMillerの分類9)が発表され,長年根面被覆の予知性を判断する指標として使用されてきた。MGJの位置と歯肉退縮の位置,隣接部組織の喪失程度,歯列不正の有無により分類されているが,歯間骨/軟組織の喪失を伴う歯肉退縮がMGJを超えない場合など分類できない状態も存在する。また2017年のAAP/EFP Workshop2)でもMillerの分類は根面被覆術の技術が定着していない時代に提唱され,根面被覆能の予測が高度な外科的技術の治療結果にもはや一致していないと指摘している。その後,2011年に歯間部臨床的アタッチメントレベル測定に基づくCairoの分類10)が登場し,これにより分類できない状態は無くなった。Millerの分類,Cairoの分類は共に歯間部歯肉について評価しているが,Millerの分類は単に歯間部歯肉の喪失について評価していた。それに対しCairoの分類では歯間部歯肉の付着状態も含んで評価している。付着状態の評価を加えることで,これまでとくに予後が不明確であったMiller ClassIIIの歯肉退縮に対する根面被覆術の予知性にも有用であり,歯間部臨床的アタッチメントロスがみられるときでも唇側のアタッチメントロスを越えない場合(Cairoの分類RT2),根面被覆術の適切な術式選択により予後は良いとされる。2017年ワークショップ2)でも使用されているが,このワークショップではCairoの分類に加え歯肉退縮深度や歯肉の厚み,角化歯肉幅,歯根表面の状態などの項目がある。この項目に加え2020年にZucchelliら25)は,2017年にはエビデンスの少なかった歯間乳頭の大きさの重要性について述べている。根面被覆を行う際,露出根面上には血液供給がなく,いかに周囲組織からの血液供給を確保できるかが重要になってくる。そして歯間乳頭はフラップや結合組織への血液供給に重要な役割を行い26),最近の研究でもその潜在的な影響が報告されている27,28)。つまり歯間乳頭の状態は非常に重要な指標の一つといえる。歯根間距離や歯槽骨頂の位置は歯間乳頭の大きさを決める要因であり,その判断にCBCTは非常に有効な手段となる。本症例では,CBCTにより31,41間に唇側の軽度骨吸収がみられ,さらに41,42間の歯槽骨頂付近の歯根間距離が非常に近接しており歯間乳頭の大きさに影響を及ぼしているのが確認できた。またArocaら27)による歯間乳頭先端からコンタクトポイントまでの距離が小さい(下部鼓形空隙が小さい)ほど平均的な根面被覆率が高くなるという報告から,Zuccelliら25)は歯間乳頭の高さについても考察しており,理想的な歯間乳頭と強く関連する基準として歯槽骨頂からコンタクトポイントまでの距離が5 mm以下であることを述べている。大きさが十分であれば歯間乳頭の上皮を除去することで,歯間乳頭は歯冠側に移動された軟組織に対し血管が豊富な移植床となる28)。しかし狭くて浅い歯間乳頭ではフラップや結合組織の両方を固定する力は弱い。そして下部鼓形空隙が大きくなるとフラップを歯冠側へ移動する際の移植床で血液供給不足となる可能性があり,結果として完全な根面被覆は難しい。さらに幅が狭い場合に歯間乳頭への切開を加えると壊死の可能性が高まり,CTGへの血液供給遮断のリスクがある。本症例では,31,41間の唇側軽度骨吸収による大きな下部鼓形空隙,そして31,32間および41,42間の歯根近接による歯間乳頭幅の不足が診査できたため,歯間乳頭への切開を回避できるトンネル形成術にてCTGを行った。トンネル形成とCTGの併用は2歯以上に及ぶ歯肉退縮に対し予知性の高い術式として報告されている29,30)。トンネル法は1994年にAllen17)にはじめて紹介されて以来,様々な改良が行われてきたが,その最大の利点は歯間乳頭部に切開を加えないことである。そのことは移植片の固定と安定に有利であり,また瘢痕形成のリスクも低いことから審美的にも有利である。さらに下顎では正中部でもっとも組織に張力が加わるが,トンネル法を適応することにより,術野に加わる張力が減少し術後の治癒や結果の改善につながる31)。本症例ではCBCTから得た情報でトンネル形成時の切開について考慮し,幅の不足している31,32間および41,42間にはトンネル形成時に歯間乳頭部への切開は行わず,31,41間では下部鼓形空隙は大きいが,41根が遠心に傾いていることにより乳頭幅は十分であると考え乳頭部へもトンネル内から切開を加え,CTGへの血流量の確保を図る術式で行い,良好な結果を得た。

歯肉退縮を起こす歯は歯肉が薄いことが多く,Maynardの分類Type4からType3を目指すためのCTGを併用することがほとんどである。CTGを行う際の露出根面上には血液供給がなく,周囲組織の血液供給を確保できるかが重要になり,その血液供給には歯間乳頭が重要な役割を果たす。下顎中切歯2歯のCairoの分類RT2での術式選択に対し,CBCTから歯間乳頭の状態を考慮した結果,トンネル形成術を選択し,良好な結果を得た。

今回の論文に関連して,開示すべき利益相反状態はありません。