2023 Volume 20 Pages 195-213

2023 Volume 20 Pages 195-213

本稿では、社会的企業やソーシャル・ビジネスという概念が生まれる前、いわば黎明期に、障害者に「働く場」を提供するという社会的課題を掲げ、1956年に障害者の自立のためにクリーニング業を興した北海道光生舎を事例として取り上げる。当事者団体として発足した北海道光生舎は、日本のWISEの草分け的な存在である。現在は、光生舎グループという非営利の社会福祉法人と営利法人である株式会社で構成されるハイブリッドな組織となり、北海道でもトップクラスのクリーニング業者に成長している。北海道光生舎が、どのように生まれ、どのように成長したのか。その取り組みを創業から創業後10年までのプロセスに焦点を当て、時代背景を視野に入れ時系列に分析した。北海道光生舎は、事業を模索、展開する組織構築のプロセスの中で最適解を選んだ結果、ハイブリッドな組織へと変遷していったことが明らかになった。また、北海道光生舎には様々なステークホルダーの関与があったが、官との関係性が強いことが窺われた。こうした北海道光生舎の取り組みから、日本のソーシャル・ビジネスの原点を見出すことができる。

This paper focuses on Hokkaido Kouseisha, a drycleaning business established in 1956 to help people with disabilities become self-reliant. As such, it was founded at the dawn of the “social enterprise” and “social business” concepts with the mission of providing a place to work for people with disabilities. Established as an association of people with disabilities, Hokkaido Kouseisha was a pioneer of WISE in Japan. Today, it is a hybrid organization consisting of a non-profit social welfare corporation and a for-profit corporation called the Kouseisha Group and has grown to become one of the leading drycleaning companies in Hokkaido. How did Hokkaido Kouseisha come about and how did it grow? We analyzed its efforts chronologically, focusing on the process of its founding and the first 10 years, taking into account the historical background. It became clear that Hokkaido Kouseisha transformed into a hybrid organization as a result of choosing the optimal solution in the process of building an organization to explore and develop its business. In addition, while various stakeholders were involved in Hokkaido Kouseisha, it is likely that it had a strong relationship with the public sector. In the initiatives of this organization, we can trace the origins of social business in Japan.

ソーシャル・ビジネスは、日本では経済産業省により、「社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取り組むもの」と定義されている(ソーシャルビジネス研究会, 2008)。この定義のベースとなったのは、研究会の座長であった谷本寛治が提唱した「ソーシャル・エンタープライズ:Social Enterprise(社会的企業)」の概念である(谷本他, 2006)。しかし、社会的企業やソーシャル・ビジネスの定義や概念は、国や地域で異なり統一されていないとの指摘は多い(塚本・山岸, 2008;竹内, 2015;近藤, 2017;石黒, 2020)。谷本他(2006)は、社会的企業が取り組もうとする社会的課題の内容が、国(地域)や時代によっても、取り組むスタイルによっても異なり、市民社会のあり方や政府・政治システムの違いを背景に、それぞれの国(地域)や時代に特徴的なスタイルで社会的事業を展開していると主張する。そうであるならば、社会的企業やソーシャル・ビジネスにおいても、日本には日本独自の特徴や概念があるのではないだろうか。そして、もしそうだとすれば、それはどのような過程を経て形成されたのか、ということが問題となる。

1990年代に欧米で注目され始めたソーシャル・エンタープライズというコンセプトが、日本で本格的に普及し始めたのは2000年以降である(塚本・山岸, 2008)。しかし、欧米で社会的企業とみなされるような企業や非営利組織は、日本では2000年以前から既に存在していた(谷本他, 2006;塚本・山岸, 2008;藤井他, 2013;藤井他, 2016;米澤, 2017)。

例えば、藤井他(2016)は、欧州の社会的企業理論を踏まえたうえで、障害者をはじめとした労働市場における多様な不利を抱えた人々1を、生産活動を通じて、彼らの社会的、かつ、経済的な自立を支援し、社会的包摂を目指す社会的企業としての「労働統合型社会的企業(Work Integration Social Enterprise:WISE)」に関心を寄せ、日本のWISEは、日本の社会的企業全体においても実は長い間にわたって中核的な存在であったとする。そしてこうした日本のWISEの実態を把握し、その歴史的な展開過程を把握することは、日本の社会的企業研究にとって極めて重要なテーマとなりうると主張している。また、米澤(2017)も、障害者の小規模作業所や障害者就労継続支援事業、企業による障害者雇用は、日本国内で、WISEという組織の分類が影響力をもつ以前から活動してきた事業体であり、WISEは「発見された」と捉えることができる、としたうえで、これらについて研究することは、あまり注目されてこなかった組織の歴史を再整理する意味で、日本の社会的企業研究にとって重要であるとしている。しかし、日本の社会的企業についての歴史的研究、なかでも日本のWISEについての歴史的研究はほとんどなされていないのが現状である。

日本には、半世紀以上前から、法制度や施策、社会的な理解も得にくい時代背景と環境のもとで、様々な困難を乗り越えて、障害者と就労を結びつける事業を始めた事業体があった。社会的企業やソーシャル・ビジネスという概念が生まれる遥か以前に、障害者に「働く場」を提供するという社会的課題を掲げ、事業に取り組んだ先人たちの取り組みには、日本のソーシャル・ビジネスの原点があると言えるのではないか。そこで、本稿では、先駆的な事業体が実践してきた取り組みを、創業以前まで遡及し、歴史的観点から考察することにしたい。

本稿が事例として取り上げるのは、北海道光生舎である。1956年創業の北海道光生舎は、障害者の自立のためにクリーニング業を興し、北海道でもトップクラスのクリーニング業者に成長した事業体である。当事者団体として発足した北海道光生舎は、日本のWISEの草分け的な存在だと言える。この北海道光生舎が、どのようにして生まれ、どのように成長したのか。本稿では、その取り組みを創業以前から創業後10年までのプロセスに焦点を当て、時代背景を視野に入れ時系列に追うことで、日本におけるソーシャル・ビジネスの原点を探求し、現代、そして未来につながるサジェスチョンを得ることを目的とする。

なお、本稿では、「障害者総合支援法」など各種法令の表記に準じ、「障害者」と表記する。

欧州の社会的企業研究ネットワークである「EMES(Emergence of Social Enterprise in. Europe)」の研究者であったBorzaga and Defourny(2001)は、社会的企業の多様な活動の主要分野を、労働市場への統合という分野と社会サービス・コミュニティケアサービスの供給という分野の2つに分類できるとし、労働統合型社会的企業(WISE)は欧州諸国のすべてに存在していると論ずる。彼らによれば、欧州における社会的企業の登場とその発展は、経済成長率の低下と失業増大を要因とした欧州の福祉制度の危機を起点としており、その時期を1970年末期だとしている。

日本においても、2000年代以前から社会的企業やソーシャル・ビジネスは既に存在していたとされている。米澤(2017)によれば、様々な就労困難者向けの授産施設や障害者の福祉作業所など、経済活動を通じて就労支援を行う事業体は、古くから活動を続けてきたが、社会的企業として認識され、取り扱われてこなかったという。しかし、2000年代中盤に日本国内で社会的企業概念が受容されるようになると、就労支援と社会的企業が結びつけられるようになり、国内研究では、社会的企業というカテゴリが存在しない時点、具体的には2000年代より以前に活動してきた団体をWISEとして捉え直す論考が見られるようになったと述べている。

また、藤井他(2013)は、社会的企業は、ハイブリッドな組織構造を持つ組織、コミュニティと市場と政府の媒介領域に存在し、ポジティブなシナジー(肯定的媒介)を生み出す組織、2つの意味でハイブリッドな組織であると論じたうえで、日本では、1970年代以降、ワーカーズ・コレクティブや労働者協同組合など、営利追及よりも社会的目的を追求する事業体が、市民活動の現場から数多く育っていたとする。これらは、障害者をはじめとする労働市場において何らかの不利を抱えた人々に対して仕事(事業)を作り出すことで、社会問題の解決に取り組んできた団体であり、多くがWISEと呼べる団体である(藤井他, 2016;石黒, 2020)。

こうした議論の蓄積は、日本におけるWISEが、社会的企業やソーシャル・ビジネスという概念が日本に普及した2000年代より前に、日本の社会に存在し、活動していたことを示唆するものである。日本における社会的企業の嚆矢がWISEであるとするならば、その組織や事業がどのような経緯を経て構築されていったのかということは、日本の社会的企業論において、重要な視点となりうる。

2.2 日本における社会的企業研究の受容と変容日本において、社会的企業やソーシャル・ビジネスに関する研究が活発になってから20年近く経過しているが、例えば、「解決すべき社会的課題」が何か、ビジネスの側面をどの程度重視するのか、様々な目的と活動、事業形態をもつ組織体のうちのどこからどこまでを社会的企業やソーシャル・ビジネスと捉えるのかといった点について、混乱ともいえる論争がある。

藤井他(2013)は、論争が生じた理由を、日本では「社会的企業」の概念が、米国と欧州における2つの理論的潮流を基盤としたからだとする。米国の社会的企業論の流れは、米国のビジネス・スクールを中心に展開されてきた新自由主義学派であり、欧州の社会的企業論は、連帯経済を基盤とした社会政策学派である(藤井他, 2013;高橋・木村, 2018)。そもそも、連帯経済は、資本主義のグローバルな拡大を推進する新自由主義とは対抗関係にある概念である(藤井他, 2016)。日本では、この対極にある2つの理論的潮流に依拠した研究が、それぞれの理論的枠組みの中で展開されたことから、社会的企業やソーシャル・ビジネスの概念に混乱が生じたと言えるだろう。

一方、洪(2017)は、社会的企業やソーシャル・ビジネスという新しい概念が受容されるにあたって、日本社会における社会的・文化的諸要因が影響している可能性があるのではないかと疑問を呈す。洪は、これらの概念が出現した背景とされ、日本においても語られている前提である「福祉国家の登場と危機、そして危機への対応としての社会保障機能と民間部門の融合」が、日本においては、そのままの形では体験されていないと指摘する。つまり、日本社会において「社会」に対して持たれている意味は、とりわけ西欧社会における「社会」の意味とは大きく異なるというのである。

では、日本における「社会」、あるいは「社会性」とは、如何なる意味をもつのであろうか。木村(2017)は、日本における「社会」の意味するところについて、わが国固有の「厚生」の概念に基づいていると主張する。厚生労働省によると、「厚生」の語源は、「正徳利用厚生」(書経)で、「衣食を十分にし、空腹や寒さに困らないようにし、民の生活を豊かにする」という意味だという。また、木村(2018)は、日本の社会企業家研究が混乱しているのは、欧米からそれぞれ異なる歴史的・理論的・制度的背景を持つ諸概念をそのまま輸入した結果、欧米の社会性を巡る論争を引き継いだからであり、「厚生」という概念から捉え直せば、日本独自の社会性理解の下で、米国とも欧州とも異なる独自の理論的展開を遂げていると見ることも可能だと論じた。そのうえで木村は、ソーシャル・イノベーションの実践において、日本では官と民が明確に分かれている欧米とは異なり、官民連携が自然と行われるという状況が生まれていると分析した。

また、近年では、海外から輸入された概念としての社会的企業論ではなく、日本独自の社会的企業論にも目が向けられるようになった。例えば、石黒(2020)は、日本の社会的企業の文脈は、欧州的な福祉国家と米国的な自由主義経済それぞれの潮流を受け継ぎつつ、2つの潮流の折衷と捉えることができるとし、桜井(2021)も、統一的な定義が形成されたわけではないものの、欧米それぞれの議論から影響を受けつつ、日本独自の社会的企業の文脈・定義をつくりあげてきたと論じている。

こうした日本における社会的企業研究の変容は、社会的企業やソーシャル・ビジネスに関する研究が活発となってから20年を経て、日本の社会的企業論として収斂されつつあると見ることもできる。日本独自の社会的企業論があるのだとすれば、木村(2018)が指摘するように、社会的企業の形成・成長過程において、官民連携が行われているのかという検討が必要となるのではないか。

2.3 歴史的考察における意義Blundel et al.(2011)は、組織の成長を促す特徴的なメカニズムを特定するためには歴史的な調査が必要であるにもかかわらず、社会的企業を歴史的観点から考察する研究はほとんどなかったとして、社会的企業の長期的な発展を追跡することで、歴史的研究の重要性を論じている。また、中川(1981)は、企業経営の歴史的研究においては、企業経営をめぐる「文化構造」「経済過程」「組織」の3つの側面からの企業者史的、経済史的、そして狭義の経営史的考察が不可欠であると論じている。中でも文化構造は、その基盤となった経済・社会構造が変革され、崩壊したのちにおいても、なお根強く当該社会に存続し、企業活動といった主体的・人間的なものを左右するだけの力をもつので、丁寧に分析することが重要だとする。

一方、日本の社会的企業に関するこれまでの研究は、国内外の現時点の事例を紹介したり分類するだけにとどまっているものが多く、過去に遡及した研究はほとんど見られない。

そこで本稿では、以上検討してきた先行研究の限界を克服するため、半世紀以上も前の日本で、数々の困難を乗り越えて、独自の事業で障害者に「働く場」を提供した先人の取り組みに焦点を当て、歴史的考察を行うことにしたい。歴史的考察を行うにあたっては、中小企業庁が2016年に実施したアンケート調査2に対し、創業後5~10年の企業の約75%が安定・拡大期と回答したことを示した「2017年版 中小企業白書」を手掛かりとして、創業準備期となる創業前から創業後10年までのプロセスに、着目することにする。ソーシャル・ビジネスとして事業が長期にわたり継続している事例を過去に遡及して分析することで、現代、そして未来につながるサジェスチョンを得られると考えるからである。また、中川(1981)が述べるように、文化構造が社会に根強く存続するのであれば、過去に遡ることで、日本に特徴的な文化構造が明らかになり、社会的企業やソーシャル・ビジネス概念の整理にも貢献できるのではないかとも考えるからである。

本稿では、具体的に、1956年創業の北海道光生舎を事例として選定する。選定理由の第一は、障害者に「働く場」を提供するWISEであるということである。第二は、日本におけるWISEの草分け的存在であるということ、第三は、現在まで事業が継続されていることである。

調査方法は「単一ケース・スタディ」を採用した。Yin(1994)によれば、単一ケースを正当化する論拠は3つあるという。第一は、十分に定型化された理論をテストすることで理論命題が正しいと考えられる状況や命題群を特定することができる「決定的ケース(critical case)」、第二は、極めて稀にしか起こらないために、どのようなケースも立証し分析しておくことに価値がある「極端あるいはユニークなケース(extreme or unique case)」、第三は、科学者が接近できなかった広く見られる現象を明らかにすることで新事実を発見する「新事実のケース(revelatory case)」である。これまでの研究での理解では、実態としての社会的企業は、1960年代後半から発展してきた障害者の共同作業所運動(藤井他, 2016)であり、伝統的な日本型WISEは主婦による生協運動、失業者による事業団運動、障害者による当事者運動などの社会運動を通して成立した1960~1980年とされている(石黒, 2020)。しかし、北海道光生舎の創業は、これらを遥かに遡る1956年であるため、それ自体が稀有な事例であり、単一ケース・スタディは適切なリサーチ設計である。また、関根(2021)も、単一ケースの研究は、通常、稀少なあるいは極端な状況下の重要な現象を検討する機会を活用するので、濃密な意味のある分析ができ高度な理論の構築が可能になるとしている。

本稿では、日本におけるソーシャル・ビジネスの原点を探求するため、時代背景を視野に入れ時系列に追うことにする。そのため、事例分析の対象期間を、事例対象となる北海道光生舎の創業前から創業後10年までとした。対象期間となる時期が半世紀以上前となることから事例分析のデータを各種文献等から抽出した。北海道光生舎の事業に関しては創業史や社史など北海道光生舎に関連した書籍3を用いるが、時代背景を参照するにあたっては、市史、論文、書籍、公開資料全般、各種統計データ、webサイトなどの複数の資料を用い、調査の正当性、妥当性を確保した。

事例分析にあたっては先行研究も踏まえ、①北海道光生舎の事業や組織がどのような経緯を経て構築されていったのかを、当時の時代背景を視野に入れつつ明らかにするとともに、②北海道光生舎の創業及び事業展開における社会との関わり、特に官との関わりについて、焦点をあてて見ていくことにしたい。

赤平市は北海道のほぼ中央に位置し(図1)、人口は最盛期の1960年5万9,430人から減少を続け、2020年では9,698人(国勢調査)となっている。

(出所)赤平市HP

赤平市によると、その歴史4は、1891年に開拓の鍬がおろされ、1897年には道路が、1913年には鉄道が開通し、1918年に茂尻炭礦が開鉱し、「石炭のまち」の歴史が始まり、1922年4月1日に歌志内村から分村して2級町村赤平村が誕生、赤平町制施行を経て、1954年7月1日に道内18番目の市となったものの、1960年代から石炭産業の衰退を余儀なくされ、1994年には最後の一山が閉山し、赤平の「石炭の歴史」に幕を下ろした。

4.2 北海道光生舎の概況北海道光生舎の設立は、創業者である髙江常男氏(2007年没)が、1956年9月、赤平市でドライクリーニング工場の操業を開始したのが始まりである。北海道光生舎は光生舎グループ(総称として以下「北海道光生舎」という。)として、主体となる社会福祉法人北海道光生舎(純資産41億円)のほか、株式会社光生舎、株式会社北海道シーアイシー研究所、株式会社光生舎モータースがあり、すべての代表を創業者の長男である髙江智和理氏が務める。

それぞれの法人HP5から、光生舎グループの概要を下記に纏める(表1)。グループ全体では、100億円近い売上高があり、従業員規模からみても、北海道トップクラスのクリーニング業者であることが理解できよう。

| 法人名(本部所在地) | 設立年 | 従業員数 | 売上高 | 事業概要 |

|---|---|---|---|---|

| 社会福祉法人 北海道光生舎 (赤平市) |

1956年 | 職員503名 パート131名 |

55億円(2021年度) | 授産内容:ホームクリーニング、ホテルリネンサプライ、ダイアパー(おむつ)、病院寝具、ダストコントロール |

| 株式会社光生舎 (札幌市) |

1966年 | 500名 | 40億円 | 一般クリーニング、ホテル・レストランリネンサプライ、ケミカル製品レンタル、その他商品販売 |

| 株式会社北海道 シーアイシー研究所 (千歳市) |

1984年 | 110名 | 非公開 | クリーンルーム用ウェア類の除塵精密クリーニング加工、産業廃棄物収集運搬 |

| 株式会社 光生舎モータース (札幌市) |

1976年 | 21名 | 3億円 | 新車・中古車販売・中古車買取り・車検・一般整備・板金塗装・各種保険・運輸 |

(出所)各法人HPより筆者作成。

また、社会福祉法人北海道光生舎は、授産事業のほかに福祉事業として、赤平市、芦別市、歌志内市、札幌市に、障害者支援施設、障害者福祉サービス事業、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設ほか計19か所、障害者グループホーム25か所を運営している。北海道光生舎は、「舎是」として「誠心誠意」「努力敢闘」「創造実践」の経営理念を示している。

4.3 創業まで (1) 創業者:髙江常男髙江常男(以下「髙江」という。)は、1927年に北海道芦別村(現:芦別市)の炭鉱社宅で七男四女の六男として誕生した。小学生の時に竹とんぼがあたったことで右目を失明し、1944年12月、送電工事に携わっていた17歳の時に3,000ボルトの高圧電線で感電し、両腕を切断するという事故に遭う。髙江は、事故後の5年間の生活は、両腕を失った絶望感のなかで、幾度となく死を決意した暗黒と模索の時であり、再起のための有形無形の活力を得た胎動期でもあった6と後に述懐している。

辛い療養のあと必死に勉強に勤しみ、文学に傾倒した髙江は、文学で身を立てようと努め、文学を通じたくさんの友人と友情を育んだ。労働組合の機関誌の編集を手伝ったことが縁7で、1953年に髙江は労働組合に出入りした印刷会社が発刊する「空知タイムス」というローカル紙の新聞記者となった。

(2) 赤平市身体障害者福祉協会の設立1949年制定の「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者手帳の交付を受けた人が1953年当時で赤平管内には200~300人程いた。髙江は、取材のかたわら、身体障害者の組織結成を説いて回り、1954年9月に赤平身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)が設立され、高江が事務長となった。赤平市史によると、結成時の会員は300人(70%が炭鉱関係者)、事務所は、髙江が勤務する市内錦町の空知タイムス赤平支局に置かれたという(赤平市, 2001)。

1952年、当時の厚生省社会局は1951年12月時点の「身体障害者実態調査表」を公表している。この調査は旧傷痍軍人軍厲等の援護対策を樹立するために実施されたものであるが、全国(占領下の沖縄県は含まれていない)の戦傷病者は23万5,098人、18歳未満を含む一般身体障害者は51万1,187人、計74万7,285人、うち北海道は戦傷病者6,766人、一般1万9,596人、計2万8,362人で、鹿児島県に次ぐ二番目の多さであった。山田(1992)によれば、当時の障害者の雇用状況は依然として低迷しており、1953年に結成された全国社会福祉協議会身体障害者部会は、結成時から強制雇用の検討を含めた雇用促進施策の推進を要求、1955年には割当雇用法を要求する決議を出すにいたったという。また、同年、ILO(国際労働機関)は「職業更生(障害者)勧告」(第99号)8を採択した。

こうした国内外の動きを鑑みれば、赤平市に身体障害者福祉協会が設立されたのも自明である。赤平市史によると、協会の設立の大きな目的の一つは障害者に働く場を確保していくことであったという(赤平市, 2001)。協会は、設立の翌年となる1955年に赤平市立病院内の売店設置の権利を獲得し、3人の身体障害者を採用し売店を開店した。開店に必要な経費30万円は全額労働金庫9からの融資であった。

4.4 創業から創業10年までのプロセス (1) 創業動機:クリーニング業で創業を決意するまで協会の事務長であった髙江のところには、求職の相談が多くあったが、身体障害者の働く場を確保することは容易なことではなかった。髙江は「身体障害者の自立を促すものは、何と言っても働く能力のあるものには雇用だ、雇ってくれなければ、残存している能力を集めて集団自活の道を切り拓いていくより道はない、自分たちのことは自分たちで解決するより仕方がない」10と、事業を興すことを決意するのである。

髙江は、まず授産事業での事業を模索するが、授産事業について勉強を始めると、終戦後、北海道内に120か所以上あった授産所が、残っているのはわずか5、6か所という現実があった。生活保護授産と呼ばれる縫製を主体とした授産所で働いていた主婦や未亡人が、戦後の縫製工場の復興により働き口を見つけて授産所を去ったことにより、授産所が壊滅状態になったのである。髙江は、授産事業の現実を知り、絶対に成功する経営とは何か、その職種は何が良いかを考えあぐねていたところ、赤平の商工会議所の取材中にハッとひらめくのである。「今まで、社会福祉事業の分野に焦点を合わせていたのが間違いだ、生産手段や営業組織をも持たねばならない。経済的に成功しない職種や経営内容では、成り立つはずがない、経済的自立と成功のためには、企業として成り立つものを探すことだ」11と確信するのである。そして、札幌にある北海道立中小企業相談所の本田所長から生産手段の変遷の話を聞き、「身体障害者の欠落した手や足の代わりに機械を使ったら(良い)」12と思い至る。

髙江が考えた事業選定の必須条件は、①どんな時代になっても景気の良し悪しに関わりなく将来性があり、発展性があること、②仕事や発注が増えるに従って、ベルトコンベアシステムなどを採り入れ、コストを安くするために近代的な大量生産の工程に乗せられる業種であること、③あまり難しい技術を必要としない仕事であることの3つであった。本田所長に相談するよう勧められた札幌商工会議所の中にある青年会議所に何度も足を運び、一年後にクリーニング業で創業しようと決意する。髙江は、クリーニング業は、「作業内容を分化、分業化すれば、30以上にも分けて仕事ができる、分業化すれば、それだけ仕事内容が単純化されるので、様々な障害の種別や障害程度に合わせることができ、身体障害者にとって適業である」13と考えた。さらに、「人が嫌がる仕事をわれわれがやって、それによってわれわれが受ける多くの社会的サービスを人々に喜ばれる仕事でお返しできたら、こんな素晴らしいことはない」14とも考えていたのである。

協会の資金調達は困難を極めたが、結果的に労働金庫の融資が実行され、1956年9月15日、赤平市に光生舎赤平ドライクリーニング工場が従業員20名で操業を開始した。紆余曲折の末、クリーニング業を創業した髙江は「授産事業は、企業経営と結合してのみ目的を達成出来る」とする「企業授産論」15という理念に到達する。赤平市史(2001)によると、「企業授産論」は、当時の一般認識や制度をも覆すほどの画期的な提起であったため、あらゆる方面から批判、中傷、誤解が噴出したとのことである。「障害者雇用促進法」が施行される4年前の創業であるから、世間の理解を得るには時期尚早だったのであろう。

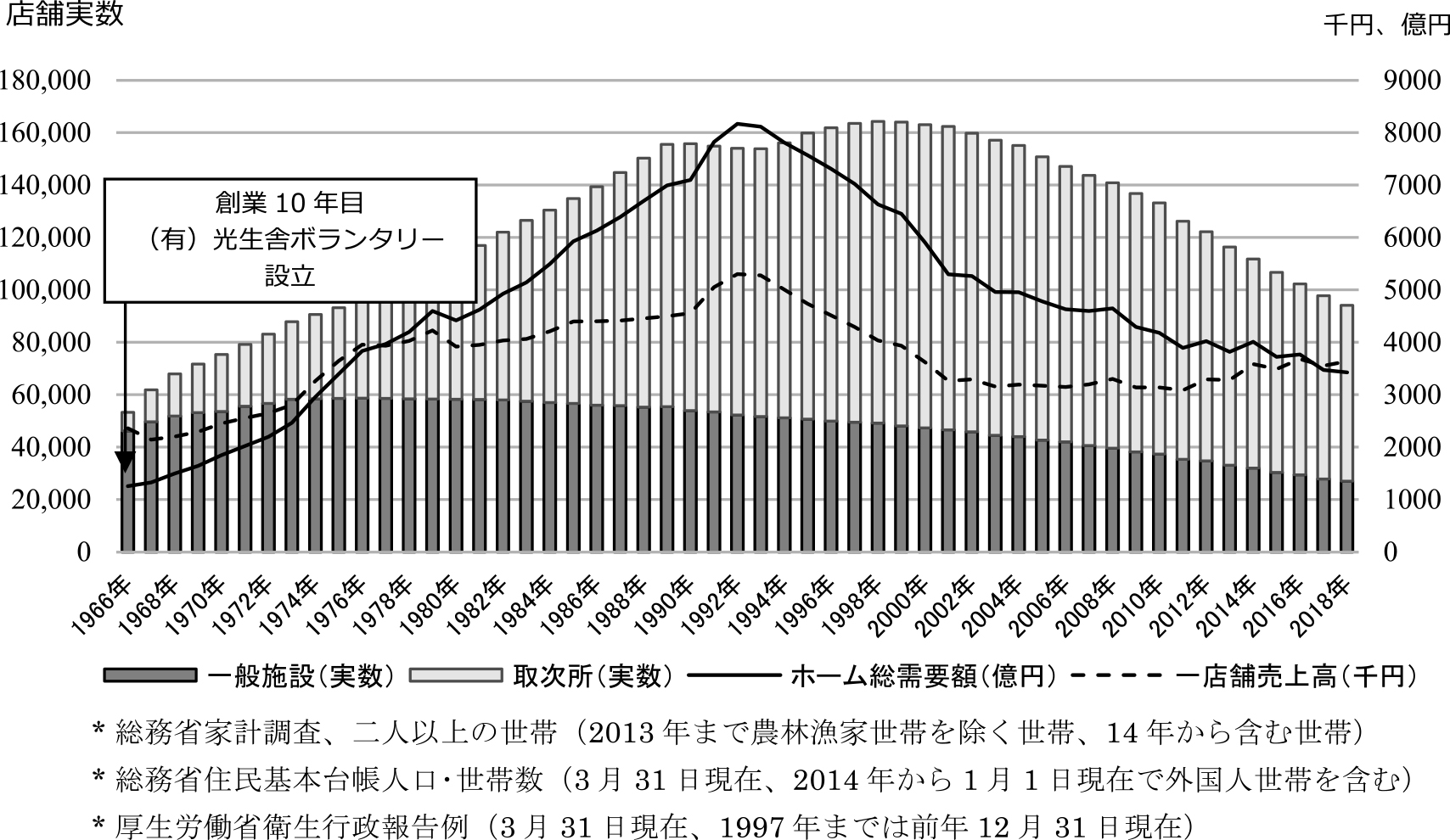

一方、クリーニング業界は、高度経済成長を追い風にバブル期まで成長を続けた(図2)。

(出所)日本クリーニング新聞HP16統計資料(2019)をもとに筆者作成。

操業を開始した後も協会での資金調達はままならず、社会福祉法人になれば福祉事業としての補助金も申請でき、共同募金の配分も受けられ、制度融資の資格も得られることから、髙江は法人格の取得を目指し、北海道庁(以下「道庁」という。)の福祉課に通い詰めた。基本財産が100万円以上、30名以上の収容施設を有することなど、その条件は厳しいものだったが、道庁内に理解を示してくれる協力者が現れ、1959年に社会福祉法人として、4か月後には、全国で5番目の身体障害者収容授産施設として認可された。

髙江は北海道光生舎の創業史となる「企業授産論」の中で、営利を目的とした株式会社などの企業体と非営利の社会福祉法人などの授産事業の法人の相違点と類似点を比較し(表2)17、「その違いを見、考える時、意外な発想を見ることがある。いろいろと組み合わせることによっておきる変化のあるパターン、それは、我々のビジョンも作りださせてくれる」18と記している。このような高江の考えは、現代におけるソーシャル・ビジネスの原点につながる発見とはいえないだろうか。

| 企業体 | 授産事業 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 経営主体 | 株式会社 | 類似法人 (合資会社、有限会社等) |

非営利企業体 (専売公社、電々公社、国鉄) |

社会福祉法人 | 公立 | 公益法人 |

| 所有者 | 株主 | 出資者 | 特殊法人 | 〃 | 〃 | 特殊法人 |

| 経営者 | 経営専門家 | 同族専任 | 任命 | 理事 | 任命 | 理事 |

| 中間管理者 | 多数 | 少数 | 多数 | 少数 | 少数 | 少数 |

| 労働者 | 大集団労組結成 | 少数 | 多数 | 作業員少数 | 作業員少数 | 作業員少数 |

| 資本金 | 30億以上 | 1億以下 | 出資金多額 | 基金1億以下 | 出資金全額公費 | 寄付行為 |

| 規模 | 2万人以上 大企業 |

300人以上 中小企業 |

5万人以上 巨大企業 |

200人以下 | 200人以下 | 200人以下 |

| 地域性 | 特定地域 | 小地域 | 広地域 | 小地域 | 小地域 | 小地域 |

| 利益配分 | 役員及び株主 | 役員及び株主 | なし | なし | なし | 一般役員 |

| 設備投資 | 常に革新的 | 若干遅れ | 若干遅れ | 前近代的 | 前近代的 | 前近代的 |

| 融資ルート | 窓口多し | 窓口多し | 政府財投 | 少なし | 少なし | 少なし |

| 援助制度 | 臨時多額 | 常時有り | 常時多額 | 整備枠内で順位があり少額 | ||

| 経営目的 | 営利 | 営利 | 公共性 | 社会福祉 | 社会福祉 | 公共性 |

| 生産手段 | 大量生産 → オートメ化 → 技術革新 | 手工業的作業による、機械化少なし | ||||

| 結合状態 | 独占化傾向 | 自由 | 計画規制 | 競合の危険性少なし | ||

(出所)社会福祉法人北海道光生舎(1968)「類似法人」及び「非営利企業体」の括弧内筆者加筆。

ここで、社会福祉法人について若干の補足説明を行う。社会福祉法人は、1951年の「社会福祉事業法」(現「社会福祉法」)の制定により制度化された法人である。制度創設の経緯を振り返ると、終戦直後の戦災孤児、傷病者、失業者等の救済にまで遡る必要がある。戦後、日本政府は連合国最高司令官総司令部(GHQ)の指示に従い、新憲法下で社会福祉施策の見直しを行い、公が公的な社会福祉事業の実施責任を負うことを基本としたため、社会事業者の9割を占めていた民間社会事業者は、公的補助金が打ち切られ、経営困難に陥った。こうした戦後の混乱を背景に、様々な議論が重ねられ、社会福祉法人制度が創設された(河他;2016)。社会福祉法人は、歴史的諸制約から①社会福祉事業を行うことを目的とし(公益性)、②法人設立時の寄附者の持分は認められず、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属し(非営利性)、③所轄庁による設立認可により設立されるという、民間事業者ではあるものの、行政からの補助金や税制優遇を受ける行政サービスの受託者として公的性格の強い法人となり、市場原理で活動する一般的な民間事業者とは異なる原理原則の下、発展していくことになった(社会福祉法人の在り方等に関する検討会, 2014)。

極めて稀有な経緯で制度化された社会福祉法人は、行政が給付決定から提供まで広範囲にわたってコントロールする「措置制度」の下、福祉サービス提供主体の中核として、大きな役割を果たしてきた。2000年に「介護保険法」による介護保険制度が導入されると、社会福祉サービスは「準市場」と呼ばれ、社会福祉法人が支えてきた社会福祉サービスの領域に、営利企業やNPO法人が参入するようになった。しかしながら、過去に遡ると、北海道光生舎が社会福祉法人格を得た1959年当時、社会福祉を事業とする法人格19は社会福祉法人のほかにはなかったのである。

(3) 身体障害者雇用促進法の制定日本の障害者雇用施策は、第二次世界大戦後の1945年に始まり、傷痍軍人に対しての施策の一部が障害者の援護に引き継がれ、現在の障害者雇用の基本となる「身体障害者雇用促進法」(現:「障害者雇用促進法」)が1960年に制定された。北海道光生舎が操業を開始したのは1956年、社会福祉法人の設立が1959年であるから、北海道光生舎は法が整備される前に事業を興したのである。髙江は「企業授産論」の中で「法律はいつも我々のニードと行動の後をついてきた」20と回想しているが、法や施策が整備されていない状況とはどのようなものだったのか、身体障害者雇用促進制度が制定された1960年当時の障害者の雇用や就労の状況について整理をしておく。

手塚(2000)は、国が、障害者の置かれている立場、国民や雇用主の意識、障害者雇用の必要をどのようにして捉え、考えていたかよく分かるとして、当時の労働省の「身体障害者雇用促進法解説」21から、「身体障害者が多数の失業または不完全就業の状態に置かれている社会経済的要因として、①国民一般の差別的概念が払拭されていないこと、②能力を補強する訓練・施設が不十分なこと、③過剰労働の時代に、企業が身体障害者の能力を活用する必要性が少ないこと」を引用したうえで、「身体障害者雇用促進法」22が身体障害者の雇用を国の責任において進めていくという画期的な内容であり、日本の障害者雇用の進展に大きな影響を与えたと論じる。一方で、同法は、法案の検討過程において、事業主の意向を十二分に配慮しつつ構成されたものであったことから、設定された雇用率そのものが著しく低いうえに、その雇用率を達成する義務が単なる努力義務であるなど多くの問題点があり、いわゆる「ザル法」ともいわれていた(鈴木, 1982)。

こうした経緯を鑑みるに、北海道光生舎が、障害者の自立のために「働く場」を確保しようと自らクリーニング業を興した時代が、障害者にいかに過酷な時代であったかということが理解できる。

(4) 製販分離による有限会社の設立機械設備の導入によって、障害を補い生産効率を上げていくことが髙江の考える「企業授産」であった。国内のみならずドイツやアメリカへも出かけて最先端の技術を視察し、髙江が良いと思った機械を次々に購入した。同時に機械の処理能力に見合うだけの量の確保のために、営業活動にも力を入れた。創業から5年後の1961年、厚生省(現:厚生労働省)の事務官から、病院基準寝具の委託業務を授産種目としてはどうかとの話を聞いた。病院の基準寝具とは、病院に貸与した布団や枕、シーツなどの貸与料とクリーニング料を病院に請求するというクリーニング業の新しい分野(リネンサプライ)であった。北海道では基準寝具はまだ認められていなかったが、赤平や砂川の病院の事務長らと病院基準寝具研究会を作り検討を始めた。大阪の寝装業者の信用供与を得て、1963年に北海道初の基準寝具事業をスタートするなど、北海道光生舎は事業を拡大していった。創業初年度の売り上げ220万円から、リネンサプライに事業を拡大した1964年には年商1億円を突破するまでに成長した(表3)23。

| 年度 | ファミリーランドリー | リネンサプライ | 計 | 摘要 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 金額 (千円) |

対前年比 (%) |

金額 (千円) |

対前年比 (%) |

金額 (千円) |

対前年比 (%) |

||

| 1956年 | 2,225 | 2,225 | ↑ 平均 成長 率 48% ↓ | ||||

| 1957年 | 8,203 | 368.7 | 8,203 | 368.7 | |||

| 1958年 | 11,609 | 141.5 | 11,609 | 141.5 | |||

| 1959年 | 14,779 | 127.3 | 14,779 | 127.3 | |||

| 1960年 | 20,397 | 138.0 | 20,397 | 138.0 | |||

| 1961年 | 29,614 | 145.2 | 29,614 | 145.2 | |||

| 1962年 | 36,909 | 124.6 | 36,909 | 124.6 | |||

| 1963年 | 39,204 | 106.2 | 21,874 | 61,078 | 165.5 | ||

| 1964年 | 53,678 | 136.9 | 49,246 | 225.1 | 102,924 | 168.5 | |

| 1965年 | 68,950 | 128.5 | 67,404 | 136.9 | 136,354 | 132.5 | |

| 1966年 | 112,044 | 162.5 | 79,662 | 118.2 | 191,706 | 140.6 | |

| 1967年 | 143,524 | 128.1 | 94,229 | 118.3 | 237,753 | 124.0 | |

| 1968年 | 211,403 | 147.3 | 112,410 | 119.3 | 323,813 | 136.2 | |

(出所)社会福祉法人北海道光生舎(1968)

佐藤(1982)によると、日本のリネンサプライが企業として一般に普及したのは1955年以降になってからのことで、日本サプライ協会が設立された1966年には55億円程だった市場規模が1979年には1,200億円に達したという。リネンサプライの市場構成は、病院基準寝具のほか、ホテル、レストラン向けの一般リネンなどもあり、日本の高度経済成長に伴い短期間で急速に発展した業態である。事業化そのものは、北海道光生舎に先見性があったということだが、厚生省の事務官や病院の事務長、信用を供与してくれた寝装業者など協力者の存在があってこその事業化といえよう。

しかし、すべてが順風満帆には進まなかった。1960年当時のクリーニング業は家内工業的で、機械化もほとんどされていなかったことから、クリーニング業界内で反対運動が展開されるなど、業界との軋轢が生じた。赤平市史には、1965年頃には道庁の民生部まで巻き込んでの攻防が続いたと記されている(赤平市, 2001)。道庁の福祉課長は、妥協案として、施設と営業組織の分離を提案した。髙江は「授産事業は、もともと経済行為をする事業であり、営業行為は当然の姿である」と抵抗したが、結局、「これを止揚することにより、授産事業の発展的な出発点とすることもできる」24と決心し、妥協案を受け入れ、営業部門を分離する「製販分離」を行い、創業から10年後の1966年10月に有限会社光生舎ボランタリー(現:株式会社光生舎)を設立した。

結果として北海道光生舎の事業は、非営利と営利事業を分けた「製販分離」によりさらに拡大することとなり、赤平市八十年史に「1968年11月1日現在、職員56人、身体障害者150人、精神薄弱者10人、母子家庭45人を擁し、資産7億円を数え、事業のスケール、事業収入、生産性などの経営内容からみて、日本一の授産施設を誇っている」と記されるまで成長したのである(赤平市, 1973)。

本稿では、稀少なケースとして1956年創業の北海道光生舎を事例とした。時代背景を視野に入れ時系列に追うことで、日本におけるソーシャル・ビジネスの原点を探求するため、事例分析の対象期間を、北海道光生舎の創業前から創業後10年までとし、事例分析を行った。事例分析にあたって示した2つの着眼点について、それぞれ考察する。

(1) 北海道光生舎の事業や組織の構築プロセスについて北海道光生舎において、事業や組織が構築されたプロセスを図式化すると以下のとおりである。(図3)

(出所)筆者作成。

北海道光生舎は、①赤平市身体障害者福祉協会という当事者団体から発足し、障害者の自立のためには「働く場」が必要だという社会的課題を解決するために、1956年にクリーニング業を興した。これは、欧州で見られる協同組合活動の延長であり、日本型WISEの原型、草分け的存在と捉えることができる。法制度や施策が不十分な「身体障害者雇用促進法」施行前であり、事業に必要な資金の調達などに大きな困難を伴ったことから、②操業開始から2年後に非営利の法人である社会福祉法人の法人格を取得している。社会福祉法人として、リネンサプライにも事業を拡大し、授産事業として軌道に乗せた。ところが、順調に業績を伸ばしたことが、クリーニング業界内に軋轢を生じさせることとなり、結果的に、③製販分離を余儀なくされ、創業から10年後の1966年に営利法人である有限会社(後に株式会社に改組)を設立した。そして、現在は、「光生舎グループ」という非営利の社会福祉法人と営利法人である株式会社で構成されるハイブリッドな組織となったのである。

しかし、北海道光生舎は、創業当初からハイブリッドな組織を想定していたわけではない。事業を模索、発展させる組織構築のプロセスの中で、最適解を選んだ結果、ハイブリッドな組織へと変遷していったのである。社会的企業論では、社会的企業はハイブリッドな組織であるとされるが、社会的企業やソーシャル・ビジネスという概念が生まれる遥か以前に創業した北海道光生舎の実践においても、ハイブリッドな組織が形成されていたことが明らかになった。

(2) 北海道光生舎の創業及び事業展開における社会との関わり、特に官との関わりについて図3の北海道光生舎における組織構築のプロセスを用い説明する。まず、①障害者の自立のための「働く場」の必要性のプロセスでは、北海道立中小企業相談所、札幌商工会議所内の青年会議所、労働金庫などの協力があった。次に、②の事業拡大のための社会福祉法人の法人格取得においては、道庁福祉課の協力があり、病院基準寝具の委託事業では厚生省(現:厚生労働省)からの情報がその手掛かりとなった。そして、③の業界内での軋轢により「製販分離」を余儀なくされ、営利法人の株式会社光生舎を設立する経過にあっては、道庁の福祉課長が橋渡し役となっている。このことから、北海道光生舎には様々なステークホルダーの関与があったことは理解できるが、いずれのプロセスにおいても、官との関わりが確認でき、官との関係性が強いことが窺われる。

PPP(Public Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)といった概念も制度もなかった時代である。当時の状況を鑑みれば、北海道光生舎と行政の関係性において、制度的な官民連携があったとは言えない。しかし、官の協力なくして、北海道光生舎は、クリーニング業で事業を興すことも、社会福祉法人の法人格を取得することも、有限会社(後に株式会社に改組)を設立し、ハイブリッドな組織へ変遷していくことも困難であったことは十分に推察できる。さらに言えば、北海道光生舎が、収益を高め、現在に至るまで事業を継続できたかどうかもわからない。つまり、北海道光生舎は、その形成、成長過程において、官の協力を得たことで、創業及び事業発展につなげることができたのである。また、行政側から見れば、法律や制度の前を歩く北海道光生舎に協力することで、学習する機会を得ていたことは考えられる。その根底に日本固有の「厚生」概念が貫かれていたかどうかについては、更なる探求が必要だが、日本では官民連携が自然と行われる可能性があるということは示唆できるように思われる。

5.2 今後の課題社会的企業やソーシャル・ビジネスが目指すものは社会的課題の解決である。障害者に「働く場」を提供するという社会的課題を解決するためには、事業が継続されていくことが何より重要である。北海道光生舎は、欧米や日本において、社会的企業やソーシャル・ビジネスという概念が生まれる遥か以前、いわば黎明期の時代から、日本におけるWISEの草分けとして生まれ、半世紀を超えて現在に至るまで長期間にわたって事業を継続している。こうした北海道光生舎の取り組みから、日本のソーシャル・ビジネスの原点を見出すことができると考える。

本稿は、稀有な事例として、北海道光生舎を事例分析の対象としたが、全国には北海道光生舎ほどの歴史を持たなくても、長期的にソーシャル・ビジネスとしての事業を継続している事業体もあることから、今後は事例を積み重ね、研究を深めたい。

株式会社光生舎HP:https://www.koseisha.com/(2022年8月11日参照)

株式会社北海道シーアイシー研究所HP:https://cic-labo.jp/index.html(2022年8月11日参照)

株式会社光生舎モータースHP:https://www.k-motors.jp/index.php(2022年8月11日参照)