2024 Volume 21 Pages 71-85

2024 Volume 21 Pages 71-85

日本企業において、DXを推進するための組織要件は何か。本研究では、サイモンの人工物論を用い、組織のインフォーマルな側面がその鍵ではないかと試論し、検証する。いわゆる日本的経営では組織のフォーマルな構造からは抜け落ちる、インフォーマルな側面が濃く存在していることが知られている。マニュアル・ルールにはない、ジョブ・ディスクリプションに書かれていない仕事や部門間でのヨコの調整である。そうしたものがあって日本企業の経営は成立しているとされる。

しかし第4次産業革命を引き金とした変化のなかで、この日本の経営の特徴が不適合を引き起こしている可能性が想定される。サイモンの人工物論に拠れば、組織のかたちと、そこから生み出される人工物のかたちは基本的に一致していることが求められる。ITシステムという人工物の要求する組織のかたちは、インフォーマルな側面が最小化された組織だと想定される。それゆえ日本企業はDXを進めづらいと考えられるのである。

日本企業のいまを捉えようとした組織調査2020のデータを用いた分析からは、確かに組織のインフォーマルな側面が少ない:マニュアル・ルールが充実しており、またヨコのコミュニケーションの必要性が少ないほどに、DXが推進されやすいことが明らかになった。このことから、第4次産業革命の中、日本企業はその特徴でもある組織のインフォーマルな側面とどう向き合っていくのかを考えねばならないことが指摘される。

What are the organizational requirements for DX in Japanese companies? In this study, we use Simon’s artifact theory to test whether the informal aspects of an organization might be the key. It is known that in Japanese-style management, there are deep informal aspects that fall outside the formal structure of the organization. These include tasks not described in manuals or job descriptions, and horizontal coordination between departments.

However, in the changes triggered by the Fourth Industrial Revolution, it is possible that these characteristics are causing incompatibility. According to Simon’s artifact theory, the form of an organization and the form of the artifacts produced by that organization should be consistent, and the artifact of an IT system requires an organization with minimal informal aspects. This is why Japanese companies are finding it difficult to progress DX.

Analysis using data from the Organizational Survey 2020, an attempt to understand the current state of Japanese companies, revealed that the fewer informal aspects an organization has, the more smoothly DX can progress. This study underlines that Japanese companies must consider how to deal with the informal aspects of their organizations.

総じて言えば、日本企業はIT化に遅れた、とされる定型化された事実がある(加藤 他, 2018)。これがどれだけ正しい命題なのかは本稿の狙いとするところではないが、DXという言葉が重要なビジネス・ワードとされる2023年現在においても、ファックスが、印鑑が、飲みにケーションが、とさまざまにIT化が阻まれているとする報道は決して少なくないし1、自社ではDXが上手く進んでいないと感じる経営者・現場の方々も決して少数ではないだろう。

本稿はそうした状況を鑑みて、「DXが進む組織条件とはどのようなものであるか」を、特に日本企業のデータを用いて検証する。本稿の仮説は、「組織のかたちによって、DXの進めやすさに違いがあるのではないか」ということである。日本企業のかたちがおしなべてDX向きではないというわけではないが、日本的経営のある種の特徴とされるインフォーマルなコミュニケーション(たとえば「根回し」など)の重視であったり、業務の定義があいまいであったりするような組織のありようが、人工物の上に人々の業務フローを再現するものであるITシステムの導入を阻んでいる、という可能性はありそうだと考えるのである。本稿は、日本企業の現在を精査した「組織調査2020」をデータに、サイモンの人工物論をその理論枠組みとして、これを検証するものである。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、2004年にウメオ大学のエリック・ストルターマンが提唱した概念であり、「情報技術の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」を意味する(Stolterman & Fors, 2004)。日本では特にこの言葉は産業界で使われており、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(経済産業省, 2019)と定義される。なお、狭義には単なるデータのデジタル化はデジタイゼーション、デジタル技術の利活用はデジタライゼーションとされ、デジタル・トランスフォーメーションとは区別されるが(Govindarajan & Immelt, 2019)、ここではストルターマンや経済産業省の定義にならい、「顧客の利便性向上のために企業がIT技術を使用すること」という程度に、DXを広く緩く捉えておく。

今、日本でDXが叫ばれる理由は、AIやロボットの登場で第4次産業革命と呼ばれる時代が到来していることと密接に関係している。これまで人の手作業ではなく、機械で加工を行うようになった第一次産業革命(織機など)や、その動力が、人力から機械に変わった第二次産業革命(内燃機関、電力)、機械の操作・制御を情報技術が行うものとした第三次産業革命(コンピュータ、半導体)があった。これらを経て、現在の私たちは、AI、ロボット、デジタル技術が主導する、思考の機械化・暮らしの電子化に特徴づけられる第四次産業革命の時代を生きている(岩本・波多野, 2017)。過去、産業革命が起こった時には、私達は急速に進化した生活空間のなかで、新しい事業に従事する形へと経済活動をシフトしてきた。その最中にあるからこそ、DXに遅れることが競争力を失う原因になる可能性にもなり、次代に適応するのに遅れる原因ともなるため、産官学を挙げてDXを推進しようとしているのである。

2.2 DXがもたらすもの社会レベルを見れば、DXがもたらすのは「アフターデジタル」である(藤井・尾原, 2019)。従来の社会(ビフォー・デジタル)では、リアルが“主”であり、デジタルが“従”の関係であった。事業の中核にはリアルの社会やサービスがあり、そこに付随するかたちでデジタルを用いていたという関係性である。「アフターデジタル」の社会では、リアルがデジタルに包摂されるかたちになる。リアルも事業の重要な一部として残る可能性は低くはないが、デジタル空間こそが社会の中心的活動となるなかで、構成要素の一つがリアルとなるのである。たとえば、おもちゃも衣類もオンラインで買う時代であるし、予備校もオンラインになっている。バックヤードを見れば生産活動も物流活動もロボットやドローン、自動搬送機械や自動運転車が活躍するようになり、プロスポーツも公営競技もオンラインでの配信が主になろうとしている。カウンセリングやコーチングもオンラインである。その中にリアルがあるとしても、私たちはそれをデジタル空間上で享受するように、現になりつつあるのである。

組織(企業)のレベルで言えば、DXは3つの効果をもたらす。第一は、効率化である。製品の提供、物流、製造などあらゆる側面でデジタル技術の活用はムダを減らし、組織の効率性を改善しうる。この点はこれまでにも非常に強く実証されてきた(Vial, 2019)。

第2には、DXはイノベーションを促進する。DXは顧客体験を変化させ、あらゆる産業で「ゲームチェンジ」を起こしうる(アドナー, 2022)。急激に生活様式が変わっているのだから、製品・サービスがデジタル空間を軸に大きくその顧客体験を変化させるとみるのは自然なことであろう。たとえば、カメラ産業をみてみよう。フィルムカメラの時代も、スマートフォン登場までのデジカメの時代も、カメラは単独のモノとして、その性能や操作性、絵の綺麗さなどを競っていた。しかし、スマートフォンがもたらした「アフターデジタル」の世界で、顧客の「写真を楽しむ」体験は、本質的に変化した。顧客が求めているのは、撮影することに始まり、それをストックし、編集し、鑑賞し、共有することである。スマートフォンはその全てを、ワンストップで提案する。その総合的な価値提案の前に、単独のカメラの性能がいかに高かろうとも、とてもではないが太刀打ちできなかったのである(アドナー, 2022)。

DXはまた組織のレジリエンスも高めるとされる(佐々木 他, 2020)。組織のレジリエンスとは、問題発生時のしなやかな対応力を指す。何らかの問題が発生したときに、どの程度すぐに、サプライチェーン、業務フロー、販路、人材などを立て直せるか、を意味する概念である。外出自粛時に業績を堅持できた外食チェーンは、デリバリーやドライブスルーを実施していた企業である。海外から商品が入ってこない中で売り上げを維持できたのは、国内にも調達チャネルを持っていた企業である。感染者が出ても生産ラインを動かせていたのは、多能工化を行い、人材の代えがきいた工場である。

DXはこうした意味での組織のレジリエンスに、「ヴァーチャルな複数系統化」を提供することで貢献する(藤本, 2020)。複数系統を有するなどの施策は総じて経営管理/安全管理分野では、冗長性(リダンダンシー:redundancy)と呼ばれる。コストや生産効率の面から見れば「冗長」であるものが、あるプロセスの安定性を担保していることになる。冗長さを省いて効率化をしていくと、その研ぎ澄まされたシステムは、安定性の観点からは脆くなっていく。デジタル技術は、ヴァーチャルで冗長性を確保するのに大きな力を発揮する。リアルタイムでデータをやり取りし、サプライチェーンなどの複線化を最小限の費用で実現するうえでは、デジタルの力は欠かせないものとなるのである。

2.3 問題の所在:DX導入の組織的促進要因このように、DXがもたらす効果については、これまでの研究でも一定程度の蓄積がある。これに対し、DXがどのような条件下で促進されるのかについては、相対的に研究が浅い状況にある。

既存研究では、DXを促進する戦略要因や、外的環境要因を解明してきた(藤川 他, 2022)。また、組織内に余剰リソースがあったり、経営者にITへの理解があることなども、DXの促進につながることが明らかになっている(Hanelt et al., 2021)。

しかし、こと日本企業を見た時に、DXの推進については、その組織やオペレーションの中に、DXを阻害する要因をはらんでしまっているのではないか、と推論される。いわゆる「日本的経営」を振り返ってみたとき、日本の組織の特徴、特にその強みとされる事柄が、デジタル技術と相性が悪いのではないか、ということは議論されてきた(鈴木, 2022)。暗黙知を重視し、集団での合議のもと、ジョブ・ディスクリプションがはっきりしないメンバーの協業のなかでものごとが実現されていく日本企業(Nonaka & Takeuchi, 2009;Lincoln, Kerbo & Wittenhagen, 1995)には、分かりやすい業務フローを要求するITシステムは相性が悪いのではないか…とする議論である。日本的な、暗黙的なコミュニケーションに依存する業務のかたちを維持したままITシステムを導入することは著しく困難であり、無理やりに導入しようとしても、コストも人月も莫大になってしまう…と考えられるのである。

次章ではこの点について、サイモンの人工物の理論に基づいて問題の枠組みを明確化し、そこから仮説を導出してみたい。

人工物とは、どのような特徴を備えているか。経営学の祖でもあり、情報科学などにも多大な足跡を残したハーバート・サイモンはこの問題に最初に取り組んだひとりである(Simon, 1996)。本書はこのサイモンの人工物論に立脚しながら、ITシステムと、組織・オペレーションの形との間に「基本的な一致関係」が求められることを論じる。

サイモンは、人工物は、分解可能な構成要素と、その間の関係で、階層構造をなすシステムとして記述できる、とした。自動車であればエンジンやブレーキシステム、タイヤ、ボディなどの要素にまず分解され、さらにエンジンはそれを構成する部品群に分解される。こうした構造はスマートフォンやPCでも同様であるし、フレンチ料理提供や医療行為などのサービスにおいても、料理や給仕、ワインなどの要素に分けることができ、さらには料理であればオードブルやスープ、メインなどに分解が可能となる。

サイモンは、このように人工物が分解可能な階層的システムであるとしたうえで、人工物が要求する要素間の関係性に応じて、人の仕事―組織のかたちも、同じ形で設計されることが基本的に望ましいとした。自動車製造の分業であれば、エンジン、ブレーキシステム、タイヤ、ボディという単位で分業をするのが基本的には効率的であるし、エンジンとブレーキシステムとの間で調整すべき機能要件があれば、人間の組織もまた、エンジン部門とブレーキ部門で相互調整をする必要が生じる。これに対し、例えばタイヤとボディについていえば、規格を定めておけば相互に機能的に独立であるならば、組織としても、タイヤとボディの開発や製造は別々に行いうる。かくしてサイモンは、人工物の設計によって、組織の設計もまた決まってくるという、人工物とそれを生み出す組織との基本的一致という性質を見出している(中川, 2011)。

この人工物と組織との基本的一致は、「組織のかたちによって人工物の特徴も決まってくる」という逆方向の因果も生じせしめる。たとえば、PCを見てみよう。ディスプレイ、CPU、DRAMなどの主要装置は、現代ではそれぞれに国籍も異なる、数千キロメートルも離れた工場で開発され、生産される。こうした生産組織上の特徴は、ものの設計にも反映される。わざわざ、ディスプレイ・CPU・DRAMの間に機能的な干渉が生じるような設計が採用される必要性はない。それぞれの企業が独立で開発・生産を継続できるように、ものの設計も維持されうる。逆に、物理的に同じ場所で、一緒になって開発をしたならば、その部品は相互調整が施されたかたちで設計されるようになる可能性が高まる。自動車工業などで「ワイガヤ」と呼ばれる方式である。かくして、「組織の設計によって、人工物の設計が定まる」という因果のプロセスによっても、人工物と組織との基本的一致構造が生じるのである(藤本, 1997)。

ITシステムは、こうした人工物の特徴が典型的に顕れるものだと言える。Baldwin and Clark(2000)は、これを設計構造と設計タスクの相互依存と呼んだ。すなわち、製品の設計の構造の通りに組織のオペレーションをデザインしなければ、その製品を運用することはかなわない。そのため、製品の設計構造を、組織のオペレーションの形通りにアーキテクトが描くことが求められるとしたのである。

とりわけ、ここで問題となるのはITシステムのモジュール間のつながりである(Schilling, 2000;Ulrich, 1995)。機能別に区切られたITシステムのモジュールの間では、それぞれのモジュールを機能させるための情報のやり取りが行われる必要がある。すなわち、モジュール間では必ずインターフェース設計が求められる。それは同時に、運用する人の組織において、部門間でどのような情報のやり取りが求められるかを決めることを意味する。

ここにおいて、日本的な経営の特徴のひとつとされる、暗黙的で、多義的なコミュニケーションが問題となる。従来、日本企業では部門間の調整を、よく顔を見知った2者(以上)のメンバーの間でのコミュニケーションで解決する。そこでは、単純化された情報ではなく、きわめて多義的であり、あいまいであり、暗黙的な要素や情緒的な要素を含んだコンセンサスが作られる(Nonaka and Takeuchi, 1996)。こうした多次元的かつ多義的な情報は、ITシステム上で扱われる、単純化された、一義的に定義可能な情報だけでは授受ができない。こうした組織のインフォーマルな対人間コミュニケーションが、ITシステムの導入を困難にすると想定されるのである。

組織のインフォーマルな側面とは、①個人レベルではマニュアル・ルールに載らない業務であり、②組織のレベルでは、その構造上のレポートラインから外れたコミュニケーションとして定義される(Barnard, 1938)。そこで我々は、以下の仮説を得ることができる。

仮説1.業務が明文化されマニュアルが整備されているほど、DXは進みやすい。

仮説2.業務がヨコのコミュニケーションを必要としないほど、DXは進みやすい。

我々は、日本の企業経営を総確認した「組織調査2020」で行った分析で、DXがもたらす効果を検証する。まず、簡単に組織調査2020の概要を記す。「組織調査」は、日本の学術団体である組織学会の企画として、国内の組織論研究者32名が調査設計に携わった、日本企業を対象とした大規模な実態調査計画である。学術理論ばかりを追い求めて、企業経営の実態を学者が見なくなってしまっているのではないか、結果として実務界にも企業経営実態に関する十分な情報提供が出来なくなってしまっているのではないか…そのような問題意識から、ふたたびアカデミアと実務とを架橋することを目的に行われたのが本調査である(中川 他, 2020)。

本調査は、2020年4月に実施予定であったが、新型コロナ感染症(COVID-19)の流行拡大を受け、一時は無期限のプロジェクト休止となった。だが、コロナ禍が長期化するなかで、当初の理念からすれば、むしろ「コロナの今だからこそ、日本企業の経営実態を記録し、それを発信する意義は大きいのではないか」と結論するに至り、2020年9月に調査を決行することとなっている。

本研究は、日本の企業組織について質問した「マクロ調査」と、その中で働く個人に質問した「ミクロ調査」からなる。マクロ調査は、企業を分析対象とし、総計149社から回答を得た。ミクロ調査は個人を分析対象と私、マクロ調査に協力いただいた企業の中から特に39社から、710名に調査協力をいただいた。本論文では、このうち「マクロ調査」の結果を用いて分析を行っている。

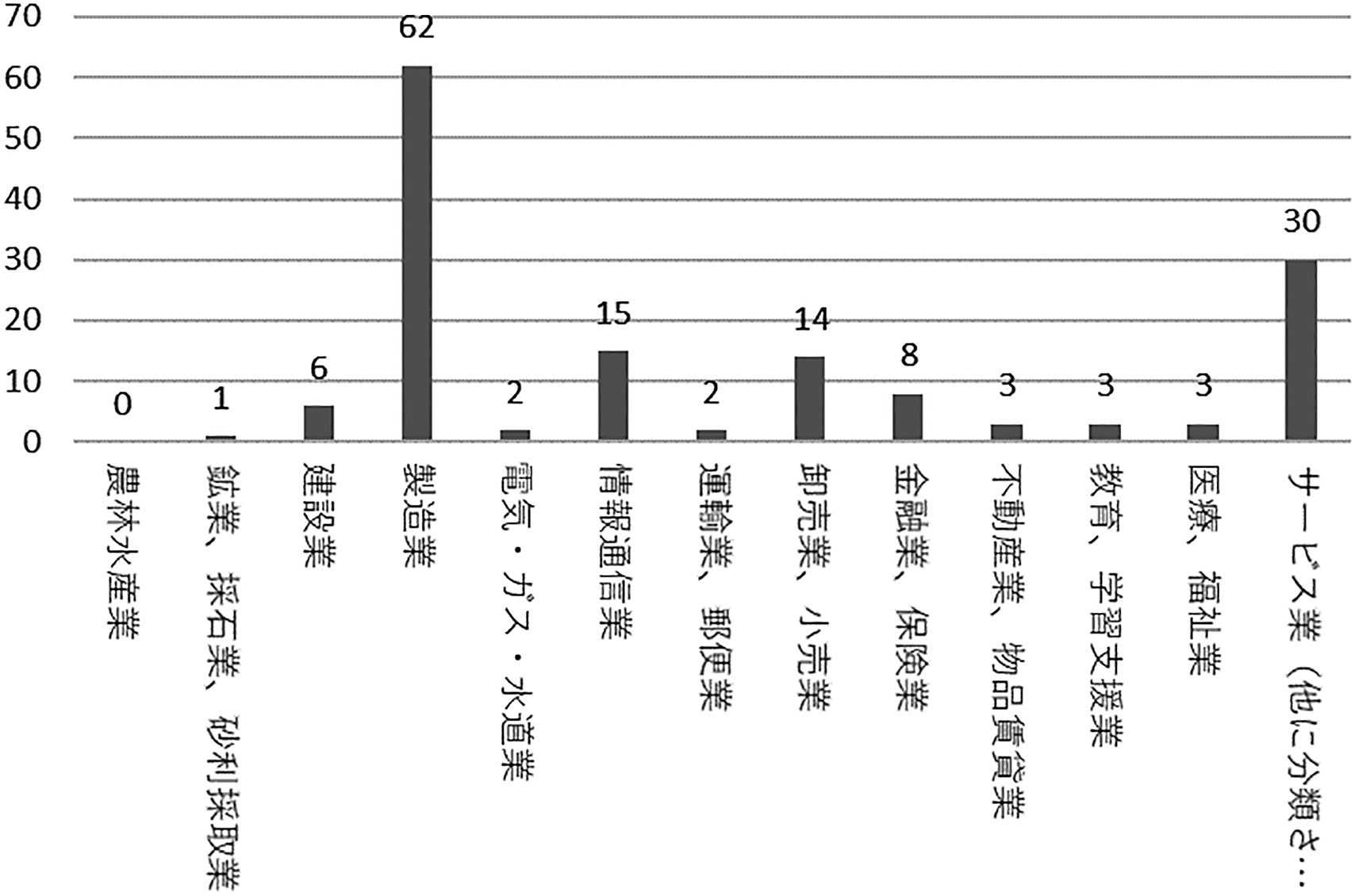

「マクロ調査」のサンプル概要は図1の通りである。業種としては、製造業からの回答が多く得られており、農林水産業の企業からはデータを得ることができなかった。とはいえ、日本の法人登録が本分類でいう製造業、卸売・小売業、製造業、情報通信業、サービス業に多いこと、上場企業では特に製造業の割合が4割まで増えることを踏まえると、ある程度は日本企業の今を知るための標本として妥当といえるのではないかと思われる。

(出所)中川 他(2022)。

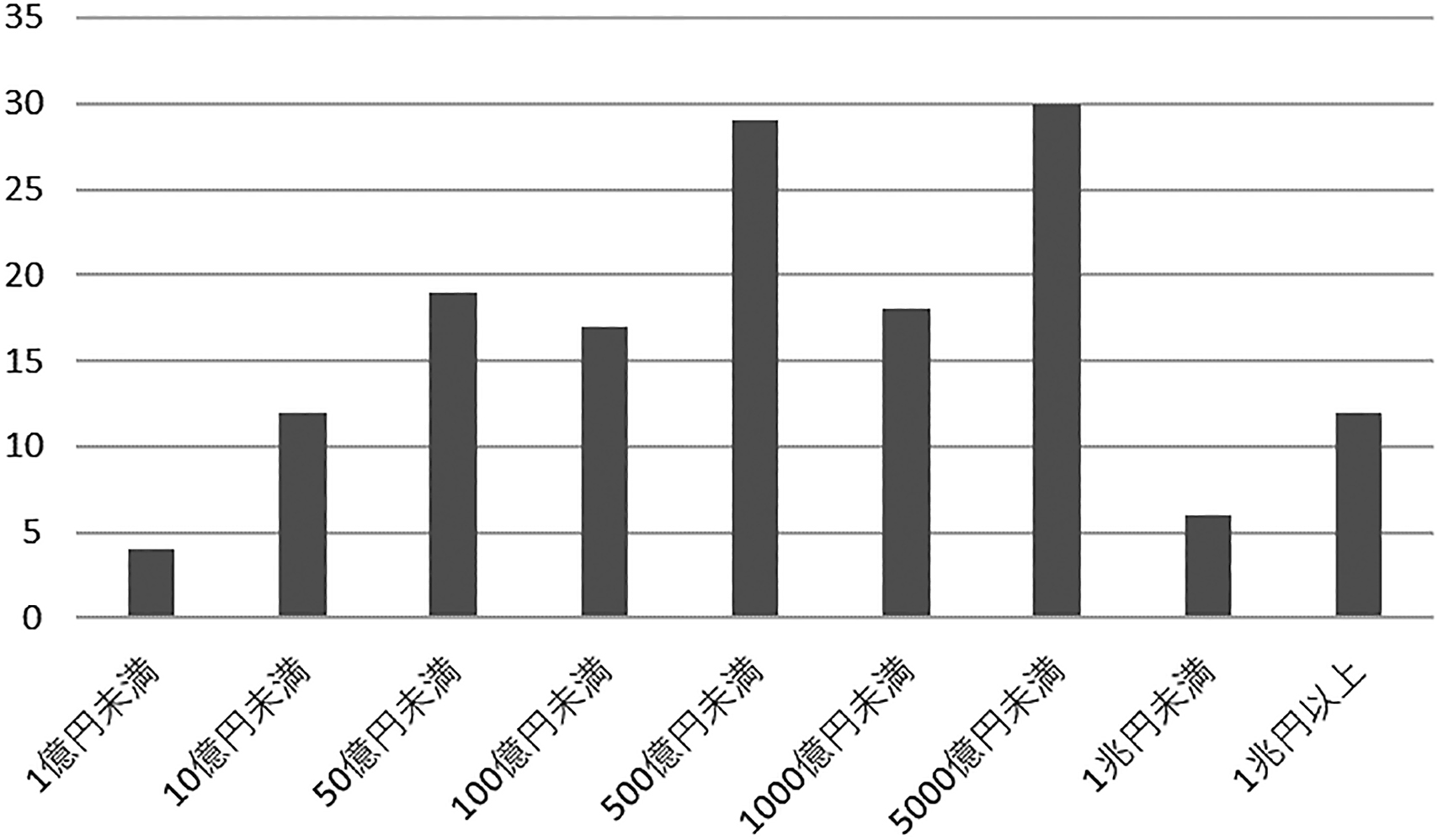

次に、企業規模についてはバランスよく幅広いサイズの企業についてデータを収集することができた(図2)。売上面では、1億円未満の企業から、1兆円規模まで、幅広く分布している。従業員数についても、10人未満の企業から、10万人規模の企業まで多様な企業を集めることができた。

(出所)中川 他(2022)。

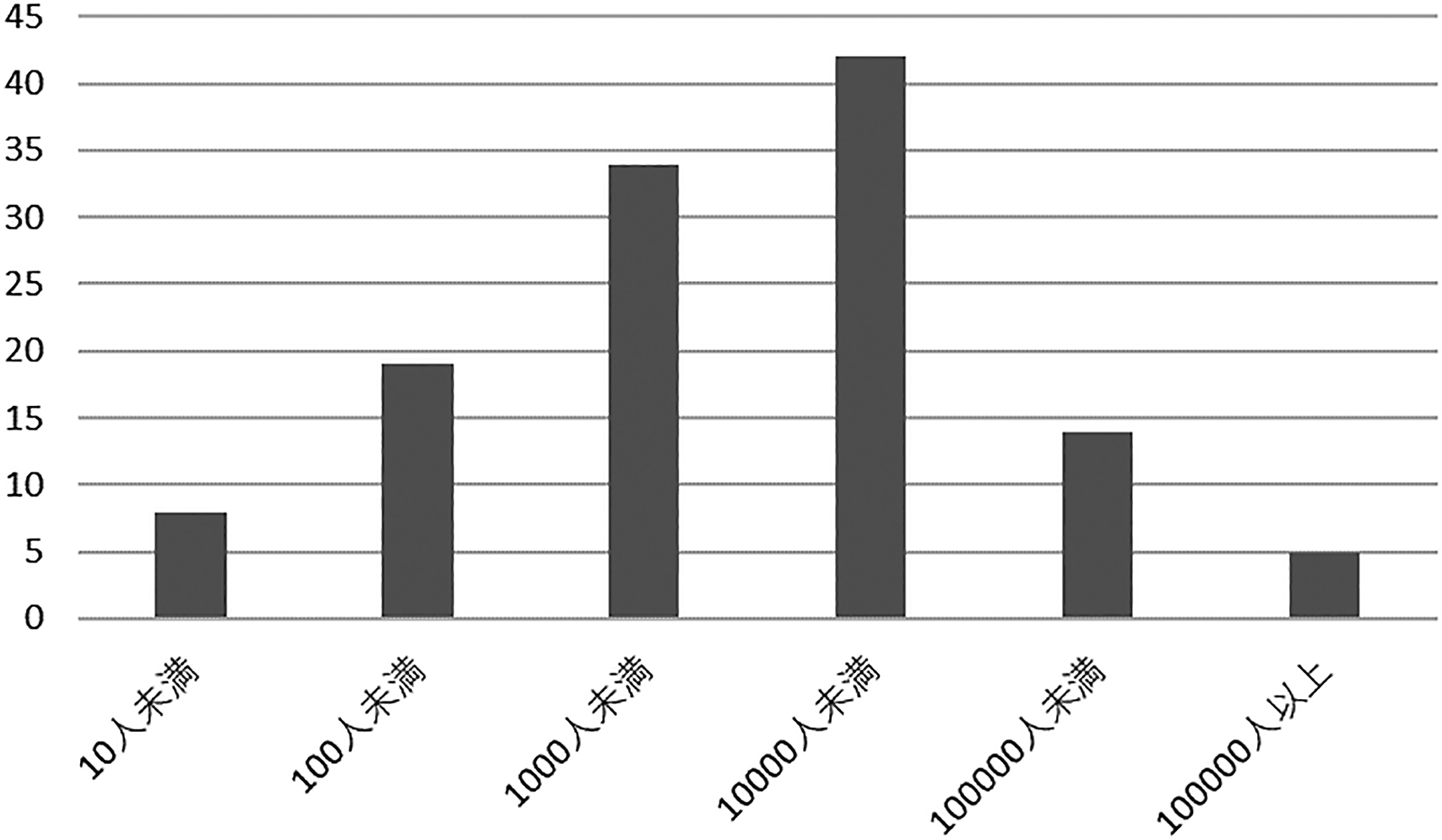

第3に、回答企業の企業規模を従業員数から検討する。図3の通り、従業員数としては数千人台の企業から最も多く回答を頂きつつも、それ以上に大きい企業や、より小さい企業からもまんべんなくデータを収集できている。

(出所)中川 他(2022)。

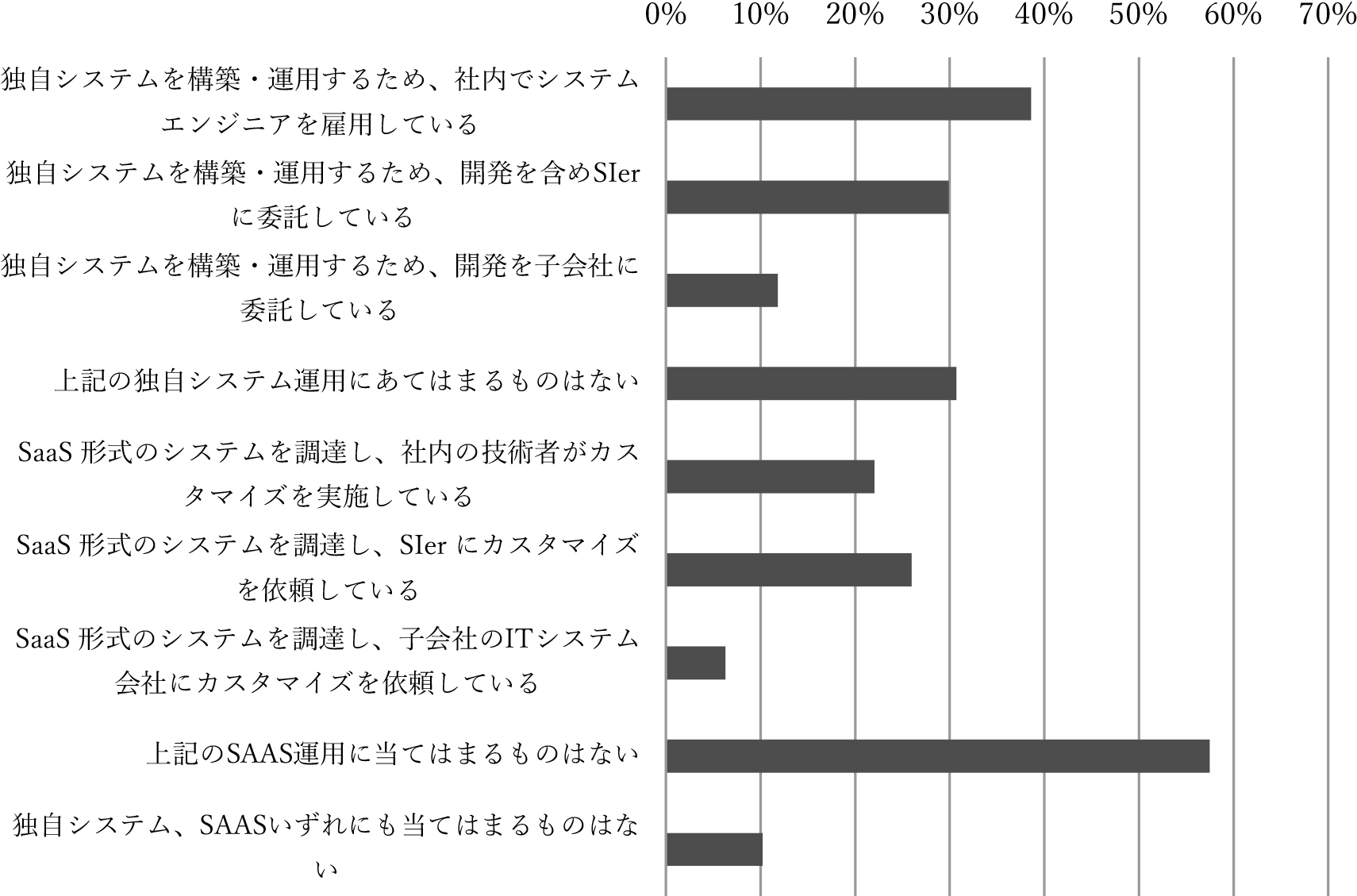

サンプルの概要として、これらの企業のDX進展状況も確認しておこう。図4にてITシステムの活用状況を見ていこう。日本においては、独自システムを有している企業のほうが多く、そしてそれを自前で作る傾向にあった。むしろ、SaaSなどの仕組みを活用しているほうが一般的ではない実態が明らかになった。一切のシステムを使っていないという会社は1割に限定され、日本企業でのDX進展状況は、一定程度は進んでいるという結論になるだろう。

(出所)筆者作成。

情報技術専門の、トップ級役職の設置は、一般的ではない傾向が明らかとなった(表1)。CIO等を設置している企業はごく少数にとどまり、情報技術部門が会社の中核と位置付けられる企業は少数であることが分かった。とはいえ、CIO、CDO、CTO等を有する企業は全体の32社(約21%)には及んでおり、情報技術を重視する企業も存在していることが伺える。

| CIO(Chief Information Officer) | CDO(Chief Digital/Data Officer) | CTO(Chief Technical Officer) | 該当するものはない |

|---|---|---|---|

| 17 | 10 | 24 | 112 |

(出所)中川 他(2022)。

表2の通り、テレワークは急速に進んでいる実態が明らかになった。すべての職務について在宅勤務/テレワークを許可しているとする企業が62と全体の約4割に上った。テレワークを一度も導入していない、今は導入していないと回答した企業はごく少数であった。テレワークは、今日の働き方としてかなりの程度、一般化したものと考えられる。

| すべての職務について在宅勤務/テレワークを許可している | 一部の職務について在宅勤務/テレワークを許可している | 疾患や怪我など、在宅勤務/テレワークの必要に迫られた従業員に対してのみ許可している | 在宅勤務/テレワークの導入に当たっては金銭的な補助を行っている | 在宅勤務/テレワークの導入に当たってはITシステム部門による導入支援を実施している | かつて導入していたが、今は導入していない | 過去に一度も導入していない |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 62 | 67 | 15 | 15 | 36 | 4 | 9 |

(出所)中川 他(2022)。

それでは、どのような企業がDX推進に先んじることができたのか、分析をしていこう。本稿の仮説を含め、既存研究でも有効とされた組織条件をピックアップし、表3の通り変数化した。

| 従属変数 | |

|---|---|

| DX推進度 | 独自システム構築・運用のために |

| ・社内エンジニアがいるか | |

| ・SIerと取引があるか | |

| ・情報系の子会社を持っているか | |

| 以上3つの質問についてYes(1)/No(0)で質問し、Yesの件数を単純集計 | |

| 独立変数 | |

| (仮説1)公式化 | 以下の4質問について「1.全く当てはまらない~6非常に当てはまる」の6段階評価の平均値。 |

| 1.当社の主要事業では、従業員による業務変更の提案方法について、文書化されたルール・手続きがある | |

| 2.当社の主要事業では、従業員が業務において何かを試す/実験する方法について、文書化されたルール・手続きがある | |

| 3.当社の主要事業では、従業員が業務品質を改善する方法について、文書化されたルール・手続きがある | |

| 4.当社の主要事業では、創造的な問題解決の方法を示す、文書化されたルール・手続きがある | |

| (仮説2)ヨコのコミュニケーション | 以下の3質問について「1.全く当てはまらない~6非常に当てはまる」の6段階評価の平均値。 |

| 1.当社の主要事業において、従業員の多くが部門横断チームで仕事をしている | |

| 2.当社の主要事業において、長期的に影響があり重要な意思決定は部門横断チームで検討・実行されている | |

| 3.当社の主要事業においては、部門横断チームの会議によって部門ごとの目標を調整している | |

| CIO等の設置 | CIO(Chief Information Officer) |

| CDO(Chief Digital/Data Officer) | |

| CTO(Chief Technical Officer) | |

| 以上に該当するポストの人材を有しているか | |

| 現場の意思決定権 | 以下の3質問について「1.全く当てはまらない~6非常に当てはまる」の6段階評価の平均値。 |

| 1.当社の従業員は、業務遂行方法について改善を提案する機会を与えられている | |

| 2.当社の従業員は、評価基準、品質改善、手当といった幅広い問題に取り組む機会を与えられている | |

| 3.当社の従業員は、問題解決や意思決定に参加する機会を与えられている | |

| 社歴年数 | 会社創業からの年数 |

| 製造業ダミー | 製造業であれば1、 それ以外は0 |

| 物流ダミー | 物流業であれば1、それ以外は0 |

| 小売ダミー | 小売業であれば1、それ以外は0 |

| 金融ダミー | 金融業であれば1、それ以外は0 |

(出所)筆者作成。

DX推進度は、既存研究でも定まった測定尺度を有していない。そこで、これを測定するにあたって、自分たちでいかなる尺度で測定するかを検討する必要がある。DXの定義は経産省による企業経営における狭義のものを採用したとしても「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(経済産業省, 2019)と、ものごとの多様な側面に光を当てるものとなっていることから、概念的な多義性を有するものとなっている。そこには、大きく分けても4つの要素が存在する。すなわち、DXのためのインプット「データとデジタル技術を活用して」、戦略上の変化「製品やサービス、ビジネスモデルを変革すること」組織上の変化「組織・プロセス・文化・風土の変革」、そして競争上のアウトプット「競争優位の確立」である。

本稿では、このうちインプットに該当する部分を測定する。なぜならば、残る3つ「戦略の変化」「組織の変化」「競争優位の確立」は、DX以外の要素の影響(たとえばトップマネジメントの戦略変更や、競争環境の変化など)も、強く介在することになるためである。これに対し、どの程度情報技術活用に積極的であるかは、それが経営業績に結びついているかはともあれ、その企業が経営上の姿勢としてどのくらいDXに積極的に取り組もうとしているかを測定するうえでは有用と考えられたためである。

かような観点から、当該企業がどの程度DXを推進しようとしているかという姿勢を問う「インプット側」の変数として、自社に独自のITシステムを構築・運用するために、1)社内エンジニアを抱えているか、2)Sier(システム・インテグレータ)と取引をしているか、3)情報系の子会社を有しているか、という3つの質問へのYesの件数を単純集計した。

これらについて、業種の違いや社歴の長さの違いを制御したうえで、DXに実際に効果があったのかを検証した。結果は、表4の通りである。

| DX推進度 | |

|---|---|

| 切片 | 0.23(0.55) |

| 公式化 | 0.30(0.10)** |

| ヨコのコミュニケーション | −0.26(0.14)† |

| CIO等の設置 | 0.42(0.33) |

| 現場の裁量権 | 0.19(0.10)† |

| 従業員数 | 0.41(0.12)** |

| 社歴年数 | 0.00(0.00) |

| 製造業ダミー | −0.26(0.26) |

| 物流ダミー | 1.42(1.13) |

| 小売ダミー | −0.39(0.37) |

| 金融ダミー | 0.27(0.46) |

| F値の有意確率 | 0.00 |

| 修正R2 | 0.28 |

(注)()の値は標準誤差。† <0.1, * <0.05, ** <0.01, *** <0.001.

N=117.

(出所)筆者作成。

結果を概観しよう。まず、仮説とした点について分析する。組織のオペレーションの公式化の度合いの高さは、DXにプラスの影響を与えていた。仮説1は検証されたと言える。次に、「横のコミュニケーション」は、DX推進にマイナスの影響を与えていた。仮説2もまた検証されたと言える。

その他の変数を見ていくと、現場の裁量権の強さがDXにプラスに働くことが統計的に一定程度支持される結果となった。現場で必要としているものを現場決裁で動けるなら、DX化は進んでいきやすいということだと解釈できるだろう。従業員数もまたDXにプラスであった。これについては、複数の理由が考察できる。ひとつは、従業員が多い組織ほどDXの効果が見込めるので、採用が進みやすいという可能性である。もう一つ考えられる大きな可能性ある理由としては、従業員数が多いということは会社規模が大きく、IT投資に回せる金額が大きいとも考えられるのである。

一方、CIO等の設定有無がDXに寄与するわけではないことが分かった。CIOやテレワークは組織のデジタル投資を加速させたり、あるいは逆にデジタル投資をした結果であったりするように思えるが、今回の調査が示す結果は、必ずしもこれらの行動がDXの推進状況を示唆しているわけではないということである。

本稿の結果をおしなべて言えば、業務におけるインフォーマルな部分が多いほどに、IT導入が困難になるということを意味する。これは、関係部署間でのヨコの調整活動を密に行って業務を遂行しているとされる、いわゆる定型化された事実としての日本的経営(経済産業省, 2019)にとっては、やはり、DXは難しいのだということを意味する。もちろん、その「日本的経営」なるものが、2020年の現代にどれほど維持されているのかという点については慎重な検討を要するであろうが、20世紀において典型的とされた日本企業の組織のありかたでは、アフターデジタルとは相性が悪いと言わねばならない。

そしてまた、DX実務の現場では、「DXに先立ってBX(ビジネス・トランスフォーメーション)」という言葉が使われるようになってきているということとも、本研究成果は強く関連する(ウェイド 他, 2019)。ITシステムが問題を起こすとすれば、それはITシステムと人の業務との相性の悪さがある場合だと考えられる。IT導入実務では、まず組織を再構築し、混乱の少ないオペレーションが構築された後に、そこに適合するようにITシステムを導入するかたちが望ましいとされる(ウェイド他, 2019)。人の密な水平的コミュニケーションを要求する組織のまま、IT化をしたとしても、開発コストが高くなる一方で、エラーも多く、また非効率なITシステムが出来上がるだけなのである。

6.2 学術な貢献と限界本稿の理論的な貢献は決して大きくはないだろうが、サイモンの人工物の理論が、組織とITシステムの関係を検討するうえでのひとつの基礎理論となることを可能性として提示したことが第一に指摘できるだろう。

また、本稿は日本企業・日本経済研究という観点でも学術的な貢献があると思われる。すなわち、日本企業の今をDXという側面から観察し、現状を報告するとともに、これまでも語られ続けてきたいわゆる日本的経営というものとITシステムの関連について、実証を伴う形で「組織のかたちと、人工物のかたちという視点から、少なくとも水平的なコミュニケーションの必要性という面で見て、相性は良くはない」ということを示したことである。

ただし、これらの発見事項についてはいずれも一般化に強い制限が置かれる。本稿で用いた「組織調査2020」のデータは多様な業種、多様なサイズの日本企業100社以上のデータではあるけれども、それでもサンプル数は限られていると言えるし、コロナ禍という特殊状況下であるという指摘も甘んじて受けなければならないだろう。日本企業のDXについては更なる検証が待たれることになる。同様に、サイモンの人工物論のIT・組織分析への適用可能性についても、他国や他時点のデータでの再検証のなかから、その妥当性が検討され直す必要があるだろう。

以上の議論を踏まえるならば、本稿からは、日本企業の経営について、どのような提言をすることができるだろうか。ここでは、理論的な一般化の問題はあれども、少なくとも統計分析の結果に基づくならば、日本企業にとって、DXを進めたければ、インフォーマルな業務プロセスやコミュニケーションを最大限取り除いていくことが大切だ、ということになる。第4次産業革命の時代として変革を余儀なくされている現状、新時代に対応するためには、ある意味、日本企業のこれまでの「らしさ」を見直すべき局面が来ている、とも言うことができるわけである。

ただし、そうした時代に合わせた変革のなかで、自社の強み、良さ、特徴が失われてしまうとすれば、私たちは拙速なDXに対しては一定の警鐘を鳴らさねばならない。たしかに、時代の移り変わりは早く、他国の情勢を鑑みるに変革は急を要する。だが、その中で何が失われてしまってはいけないのかは、明確な指針を持っている必要があるだろう。それを論じるのは本稿の射程ではないから、ここでは「DXには組織のインフォーマルな側面を減らさなければならない」という分析の結果だけを述べるにとどめ、その先の議論を後進の研究および読者の思考に委ねることとしたい。