2014 Volume 1 Issue 2 Pages 26-31

2014 Volume 1 Issue 2 Pages 26-31

本稿ではサービスという行為のモデル化の意義を論じ,それに従ったモデルを提示する.更にそのモデル上での価値共創について議論する.

サービスの性質や仕組みを理解することで,より良いサービスの提供に役立つ知見を見出そうとする試みは数多い(6).従来の研究の多くはサービスとは何かという“what”の面に着目し,サービスに関わる概念,性質,行為の分類を目指した(3)(4)(5).これら従来研究により,社会で提供・受容されている複雑なサービスを理解したり区別したりすることが可能になった.しかし,将来どんな新しいサービスが生まれるかという予測や,サービス改善のための効果的な手段(制御)は不十分であった.これに対し,サービスをより詳細に分類する研究(7)と“how”の面に着目する研究(9)という2つの流れが生まれた.特に,後者の研究は,サービスを宣言的に見るだけでなく手続き的に見る立場を導入したという意味で重要だと考えられる.

一方,近年の情報技術の進展が,サービス受容側を受動的な立場から能動的な立場へと変化させ,サービスにおける価値共創(10)がそれ以前と比較して頻繁に見られるようになった.しかし,これまでの研究は,価値共創の宣言的な側面を見るにとどまっており,価値共創を予測,制御することは難しい.そこで我々は,サービスの提供者と同等の能力を持つ受容者を含むようなモデルを考え,価値共創の手続き的な側面に着目する(1).

本論文の構成は以下の通りである.第2章では,サービスに関する従来研究を概観し,我々の立場を明らかにする.第3章では,中島らが提案してきたFNSモデルを紹介し,他のモデルと比較する.

我々(1)はサービスにおける価値共創とは実際は何で,それがどこで起こっているのかを,構成的手法のプロセスを定式化するためのFNSモデル(2)を使って検証した.FNSでは概念と実世界(環境)を分離して考えるので,従来のモデルでは渾然一体となっていたサービスシステムとその価値共創というものをうまく分離して捉えることができると考えている.本稿ではその概略(3.2節)を示すとともに,サービス行為のモデル化ということに焦点を当てて議論する.

2.1 サービス学サービス工学への言及は日本ではかなり古く1980年代から行われていたようである.榎本(3)はサービスの動作的性質を以下の3種類に分類している:

本稿では(1)の一般化を中心に議論する.

新井らのグループ(4)や吉川ら(5)(6)はサービス工学を提唱しており,「サービス」の定義としては「提供者が,対価を伴って受容者が望む変化を引き起こす行為」としている.

IBMのSpohrerらは「サービス科学」を提唱している(7).つまり既存のserviceをscienceするだけではダメで,manageしengineeringし,更にはdesignせよということである.これは一言で言えば「サービス工学」の提唱である.ちなみに「工学」とは自然科学の分析に対して構成を方法論とする学問体系(8)である.

2.2 価値供創サービスにおける価値はどこで生まれるのか?従来はプロバイダがすべての価値を提供し,ユーザはそれを享受するのみであると考えられていた.その代価として料金を支払う.ところがVargoとLusch(9)はこのようなモノ(貨幣を含む)の交換を中心として経済活動をモデル化する考え方であるGoods Dominant Logic の代わりに,サービスの交換を中心としたService Dominant Logic(SD論理)を提唱した.これは同時に交換価値(Value-in-exchange)から使用価値(value-in-use)という観点への転換でもある.プロバイダとユーザが居て初めて価値が生じるという考え方であり,ここに価値共創の考え方の原点がある.プロバイダの提供したモノ自体が価値をもっているわけではなく,モノは使用価値の分配機構に過ぎないという考え方がそれ以前と大きく異なる点である.

Vargoら(10)は更に,サービスの交換という概念を導入している:

サービスの使用という個々の現象から,サービスシステムへと視野を広げた点が大きい.

フィッシャー(11)は電話サービスを例としてテクノロジーと社会の関係について論じ,「電話によってアメリカ人の生活がかたちづくられ直したわけではなく,むしろ彼らは,すでに先立ってある彼らの生活様式に応じて電話と使いこなして来たのだ」(ibid 日本語版序文)と書いている.

中島ら(12)はサービスを,システムの提供と利用*1のことと定義し,サービスのループはプロバイダのループとユーザのループのツインループより構成されるとした.両者は実体世界でのみ相互作用を持つ.ここではこの相互作用をより詳細に分析したい.

我々はサービスの本質は「提供と使用」にあると考えている.「Xサービス」とは「Xの提供(provision)と使用(utilization)」の繰り返しのことと定義する.繰り返しというのが重要である.提供されるものは使用によって変容して行く.プロバイダとユーザの認識するサービスのズレと,環境との相互作用の総体として価値共創が起こる.

ダイヤモンド(13)は「発明は必要の母である」(ibid 下巻pp.56-102)という章で「発明をどのように応用するかは,発明がなされたあとに考えだされている」とし,その例としてエジソンが蓄音機をジュークボックスに使うことに反対したことや,ワットは蒸気機関を機関車用に考案したのではないことなどが挙げられている.

我々は価値共創の例として携帯電話の発展を採り上げた(1).最初にカメラを取り付けて発売したキャリアはこれを「写メール」と呼び,ユーザが写した写真をメールで送り合うことによる通信料の増加を期待していた.しかしながら,実際にはカメラ機能と,それを使ったQRコード等が普及することとなった.これを他のアプリケーションプロバイダやコンテンツプロバイダが様々な分野で使い始めた(これはVargoら(10)の言うサービスシステムの連携である).

最近ではデザイン学(14)の分野でもユーザを最初から取り込んだかたちでのデザイン実践(参加型デザイン)などが重視されている.ノーマン(15)は,操作が複雑なテレビのリモコンを批判的に取り上げて,その解決策として,シンプルな機能とユーザインターフェースを持つ製品群を提供し,ユーザは各自の目的に沿ってそれらを自由に組み合わせられるようになるのが正しいと主張している.これは,プロバイダがユーザに積極的に思いもよらぬ使い方をせよ(創発せよ)と言っているように理解できる.

Geroら(20)のデザインの定式化(これはFNSに非常に近い)においては,イノベーションとはproducerとadopterの両者の価値システムを変えるプロセスであるとしている.この価値システムは両者が世界との相互作用を通じて認識するところの「状況」に埋め込まれている(ibid p1).このように,デザインの定式化は本稿で述べているサービスの定式化に相通じるものが多い(12)

サービス学は自然科学や社会科学と異なり構成的な学問体系であるべきだと考えている.すなわち,サービスという行為を客観的に分析し,記述するに留まるものではなく,サービスという概念を見直し,定式化し,そこから新しいサービスやその実践方式を産み出したり,改善したりすることに役立つものでなければならない.

モデルはすべての行為要素を陽に含んでいなければならない.科学モデルは現実の現象のごく一部を切り取ったモデルであるから単純さが好まれ,場合によっては余分な要素は排除される.たとえばニュートンの運動方程式に摩擦が考慮されないといった類いである.しかし,工学モデルとしては摩擦を考慮しないモデルは使い物にならない.サービスのモデルもこの意味で現実に存在する要素をすべて(少なくとも原理的には)取り込む必要がある.

特にサービス学会では「価値共創」ということを重要視しているから,これが陽に書かれ,そしてそこから共創の在り方が示唆されるものでなければならない.

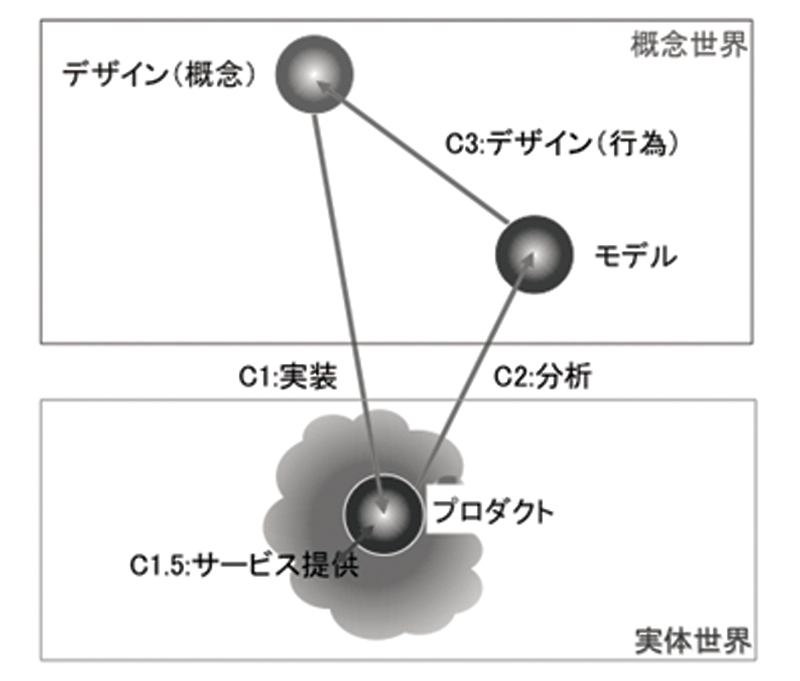

3.2 FNSによるモデル中島ら(2)は構成の手法をFNSダイヤグラム*2として定式化した.サービス行為は,これまでに存在しなかった仕組みを創り出す構成的なものであるから,自然にこのダイヤグラムにマップできる.図1がFNSによるプロバイダのループである.デザインとモデルが概念世界,プロダクトとそれによるサービスが実体世界にあり,C1「実装」とC2「分析」がそれらの間を繋ぐ行為である.なお,C1,C2,C3には試行錯誤的ループが存在し得る.即ちFNSはフラクタル構造を持つ.

C1.5 は実際のサービス提供に相当するが,これは実体世界で起こる現象であり,直接には制御できない.FNSではこの部分を一般的にC1.5「環境との相互作用」と呼んでおり,この存在を明示していることが重要である.*3

C1.5はユーザによる使用価値が発生する場であり,価値共創はここで起こっていると考えられる.プロバイダはこの現象を分析して使用のモデルを作る.そしてこれを次のデザインへと反映するのがC2「デザイン行為」である.

電話のシステムでは,購入者の方がたが発展の鍵をにぎっています。購入者の皆様からお寄せいただくご要望が,発明のヒントとなり,たゆまぬ科学的研究を促し,さらなる大幅な改善と拡充につながるのです.(AT&T広報文書1916より.(文献(11) p. 2))

FNSにおいては一つのループは一つの主体(個人または組織,あるいはプロジェクト)が回すものであるから,参加者が増えるとループも増える.そしてそれらは実体世界で相互作用する.(デザイナが実装前にモデルを作ってアイデアを外在化させるような場合には,概念世界が一つで実体世界がモデルと実装物の二つになることもある.)

前述のように,サービスは提供と使用のことであるから図2のように二つのループが存在する.左側のループがプロバイダのもの,右側のものがユーザのもので,左右対称である.

プロバイダとユーザは概念世界では直接の相互作用を持たず,(当然のことながら)互いに相手の意図は直接的には分からない.プロバイダが実体世界に「生成」したもの(「陽サービス」と呼ぶ)をユーザが利用することによって初めて相互作用が起こる.しかし,ユーザはサービスをプロバイダの意図通りに使うとは限らない.プロバイダはユーザの利用を「分析」し,次のループに入る.ユーザの方も提供されているサービスの使い方を「生成」し(プロバイダの意図した陽サービスに呼応したものであるが,それとは異なる可能性があるので,「陰サービス」と呼ぶ),それを「分析」し,自身の使い方を修正したり,新しい使い道を「創記」したり,あるいは自身の行動様式を変えたりする.これら二つのループが互いに影響しながら回ることによりサービスが進化する.ユーザはプロバイダの意図したサービスではなく,その潜在的機能(16)を見ることになるので,プロバイダが意識しなかった機能をピックアップすることもある.サービスの変化が人の行動を変えることがある.そして行動の変化はサービスの「創記」としてフィードバックされる.

上田ら(18)はプロバイダとユーザの関係を三種類に分類しており,Class IIIが価値共創に当たる:

上田の共創モデルはFNSのツインループと同型であることがわかる(図3).図中,Pはプロバイダ,Cはユーザ,PSは生成されたシステム,Eは環境のことである.

村上はJST RISTEX 問題解決型サービス科学研究開発プログラム(S3FIRE)においてサービス価値共創構造モデルとして図4を提唱している(村上モデルと呼ぶ).

S3FIREでは各プロジェクトを村上 モデル上に位置づけることが要請されているが,我々は以下の理由でそれは困難だと考えている:

上記以外にも様々な疑問が存在する.受け手の利用価値とは満足度のことなのか?提供されたものの価値は使用でしか発生しないというVargoとLuschの主張との関係はどうなっているのか?送り手側だけに書かれている経験価値とは何か?つまり,送り手のところには学習・経験と書かれているが,受け手は学習・経験しないのか?これらの議論が待たれる.

サービスの本質は使用にあり,これは提供と利用の一体化したものである.これをFNSによるツインループとして定式化した.プロバイダとユーザ,そして環境との相互作用によりサービスの価値が共創される.

概念(デザイン)層と実体(サービス)層の概念的分離が重要である.価値共創は実体層でのみ起こる(これを陽に捉えたモデルはこれまで存在しない).実体層で起こった共創が次のデザインに影響する.価値共創はプロバイダとユーザの両方にフィードバックされる.

FNSによる価値共創のモデルをサービス学会で議論されている他の二つのモデルと比較した.上田モデルとは一対一の対応がとれるが,村上モデルとはうまく合わない.

本研究の大部分はRISTEX「問題解決型サービス科学研究開発プロジェクト」に採択された課題「IT が可能にする新しい社会サービスのデザイン」として実施されている.

1983年東大情報工学専門課程修了(工学博士).同年電総研入所.2001年産総研サイバーアシスト研究センター長.2004年公立はこだて未来大学学長.認知科学会,人工知能学会,情報処理学会各フェロー,学術会議連携会員,JSTさきがけ「知の創成と情報社会」領域研究総括.

1987年東京大学大学院工学系研究科情報工学専門課程博士課程修了.工学博士.同年NTT 基礎研究所入所.1990~93年(財)新世代コンピュータ技術開発機構(ICOT)に出向,2011年より現職.情報処理学会フェロー.