2015 Volume 2 Issue 2 Pages 24-31

2015 Volume 2 Issue 2 Pages 24-31

サービスの品質と顧客満足の向上を図るには,各サービス提供組織が提供しているサービスについて,その水準を適切に評価する必要がある.多くのサービスに対する評価は消費直後,すなわち当該サービスのデリバリー・プロセスが終了した時点で行われている.確かに,サービスには生産と消費の同時性という特質があるために,デリバリー終了時点で消費は終了する.しかしながら,消費の終了とともに当該サービスからの便益の享受も同時に終了するのであろうか.医療サービスを考えた場合,消費の終了と便益享受の終了が同時に起こるとは考えられないのではないだろうか.

医療サービスでは,デリバリー・プロセスが展開される時間と便益としての変化(結果)の享受終了時点との間に時間的ズレが生じるであろう.この時間的ズレが生じるサービス,すなわちデリバリー・プロセスが終了してからもデリバリーされたサービス(諸活動)が作用し,変化が継続するようなサービスは便益遅延型サービス(1)と呼ぶことができる.

便益遅延型サービスの消費では,便益の享受が遅延するだけでなく,便益の享受に関して不確実性が伴い,さらに,デリバリー・プロセスへの顧客の参加の仕方によって享受できる便益は大きく変化する可能性がある.また,医療サービスのように専門サービスである場合には,評価に必要な専門的知識を保有していない顧客は,サービス品質を適切に評価することが難しい.その結果,実態としてのサービス品質が顧客の品質評価に適切に反映されず,実態としてのサービス品質,顧客参加,および顧客満足の間の関連性に歪みが生じやすいであろう.そのため,便益遅延型サービスの顧客満足を高めるためには,顧客が遅延する便益をどのように享受し,それは顧客満足の形成にどのような影響を及ぼしているのかを明らかにすることが重要である,と考えられる.

このようなことから本稿では,便益遅延型サービスの典型である医療サービスをケースとして,便益の享受に遅延性が生じる状況において,顧客はどのように便益の享受を知覚し,それは顧客の満足形成やデリバリー・プロセスへの参加にどのような影響を及ぼすのか,を明らかにすることを目的とする.

サービスは生産と消費の同時に行われるが,便益の享受は必ずしも同時に行われない.すなわち,顧客が期待する便益を生み出すための諸活動が遂行される時点(サービス・デリバリー・プロセス)と,それらの結果として生成される便益を顧客が享受できる,あるいは享受したと知覚できる時点との間に時間的ズレが生じるサービスが存在している.この時間的ズレが「便益遅延性」である.そして,この特質を有するサービスは「便益遅延型サービス」と呼ぶことができ,医療サービスや教育サービスがこの典型であると考えられる.一方,サービス・デリバリー・プロセスにおいて同時に便益を享受できるサービスは「便益即時型サービス」と呼ぶことができる.

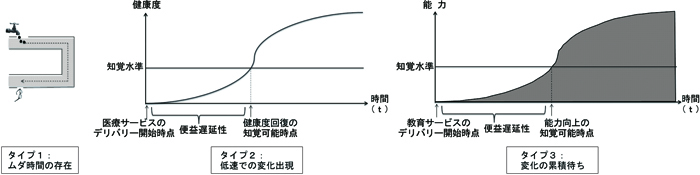

「便益遅延性」は時間的ズレを表す概念であるが,その発生の仕方によって,図1のような3タイプのものを想定することができる.

【タイプ1】は,サービス・デリバリー・プロセスにおいて遂行された諸活動が状態変化につながるまでに,ある一定の時間を必要とするものである.水道管にインクを流し,別の場所でそれが見えるようになるまでに時間がかかるように,ムダ時間が存在するものである.この典型は通信販売サービスであり,顧客がモノを購入してから手元に届くまでの時間的ズレがこのタイプの「便益遅延性」である.このタイプの「便益遅延性」は,便益としての変化を導く直接の対象が人以外のモノや設備・機器であるようなサービスにおいて生じるために,遅延性の程度は状況によって変化するかもしれないが,顧客は期待する便益としての変化をほぼ確実に享受することができる.

一方,サービスが人間の身体や感情,能力などの状態変化を導くことを直接の目的として提供される場合,状態変化に時間がかかるだけでなく,顧客が期待する状態変化を享受できるかどうかに関して高い不確実性を伴うであろう.このように状態変化に時間がかかり,しかもその状態変化が確率的にしか起こらないような「便益遅延性」が【タイプ2】と【タイプ3】である.サービス・デリバリー・プロセスにおいて遂行される諸活動は状態変化につながるが,その変化の現れ方がゆっくりとしているために,知覚されるまでに比較的長い時間を要するだけでなく,知覚水準が存在し,状態変化がこの知覚水準に達するまでは顧客が便益の享受を知覚できないために遅延性が生じる.また,身体や感情,能力などの状態変化は,サービスの提供対象となる人間(顧客)それぞれの健康状態や感情傾向,能力などに依存するために,同じサービスを提供されたとしても人によってその状態変化は異なったものとなる.さらに,サービスはサービス提供者と顧客との協働によって生成されるために,顧客のサービス・デリバリー・プロセスへの参加の仕方によっても異なったものになる.これらに加えて,状態変化が生じるまでの期間に多くの錯乱要因が影響を及ぼすことから,顧客が期待する便益としての変化を享受できるかどうかは確率的なものとなる.

【タイプ2】と【タイプ3】の違いは,状態変化のあり方と便益享受の知覚における能動的活動の必要性が異なる点にある.【タイプ2】は医療サービスにおいて典型的に見られる形態であり,【タイプ3】は教育サービスに典型的に見られる形態である.【タイプ2】の医療サービスの場合,遅延性は身体的健康度の回復という変化が知覚水準を超えるのに必要とされる時間によって生じる.一方,タイプ3の教育サービスの場合,期待される便益としての変化は知識や能力の向上であり,蓄積された知識や能力が知覚水準を超えることで初めて知覚されることから,時間的ズレが生じることになる.つまり,【タイプ2:医療】の便益は水準概念であるの対して,【タイプ3:教育】の便益は加算的(積分)概念であるという違いがある.また,医療サービスの遅延する便益については,患者は日常生活の中で受動的に知覚することが可能であるのに対して,教育サービスの遅延する便益については,学習者自身が能動的に蓄積された知識や能力を問題解決等に利用しなければ知覚することができない,という違いがある.教育サービスの遅延する便益については学習者自身が積極的にそれを活用し,問題を解決できたときにのみ知覚可能であるために,学習者自身が能動的に活用する機会がなければ,さらに遅延性の程度が大きくなると考えられる.

以上のことから,「便益遅延性」の程度は【タイプ1】,【タイプ2】,【タイプ3】の順序で大きくなり,しかもその遅延性の程度は顧客の側に大きく依存するようになる.このようなことから,【タイプ2】および【タイプ3】の便益遅延型サービスの提供組織にとっては,「便益遅延性」の程度を小さくするために,顧客のサービス・デリバリー・プロセスへの適切かつ積極的な参加を促すことが重要な課題となる.しかしながら,顧客のサービス・デリバリー・プロセスへの参加には身体的負担および心理的負担を伴い,それは顧客にとって不便益と知覚されるために,期待する便益を生み出すために顧客自身に求められるが諸活動の遂行は抑制されやすいであろう.

便益遅延型サービスは,便益即時型サービスとは異なった以下のような3つの重大な問題をその提供組織にもたらすと考える.

2.2.1 顧客評価の歪み顧客評価の歪みとは,顧客満足や知覚品質の測定・評価に便益としての変化の発現様式が考慮されていないことから生じるものである.すなわち,従来の顧客満足調査のように,当該サービスのデリバリー・プロセスが展開されている途中の時点,あるいはそれが終了する時点において測定されることによって生じるものである.たとえば,医療サービスに対する患者満足調査は診療が終わった時点,あるいは会計が終了した時点において行われている.

便益即時型サービスの場合,そのように測定されたとしても,便益がすでに出現し最大化しているために,顧客は当該サービスの消費によって享受した便益(成果品質)とそれを享受する過程(過程品質)の両方に基づいて評価を行うことが可能である.その結果,顧客の評価はサービスの実態や提供者の潜在的な品質形成能力を比較的適切に反映したものとなるであろう.一方,便益遅延型サービスの場合,便益としての変化がまだ十分に現れていないデリバリー・プロセスの途中時点あるいは終了時点において品質や顧客満足を評価するための調査が実施された場合,その評価は主にデリバリー・プロセスに基づいて行われることから,デリバリーに関わった従業員の態度や行動,デリバリー環境を構成する物理的環境などによって大きく影響されるであろう.この影響により,品質や顧客満足の評価はサービス提供組織やその従業員の潜在的な品質形成能力を適切に反映したものとはならない(すなわち評価に歪みが生じている)危険性がある.

2.2.2 顧客参加の抑制サービスはサービス提供組織と顧客との協働によって生成されることから,サービスの品質や顧客満足,生産性などの向上を効果的かつ効率的に図るには,サービス提供組織側の生産資源の質および量の向上やそれらを活用する組織能力を向上させるだけでなく,顧客側のサービス・デリバリー・プロセスへの参加(役割遂行),すなわち彼らの保有する消費資源(金銭,時間,知識・技能,肉体的・精神的エネルギー,空間など)の投入の適切化と積極化を図ることも必要不可欠である.医療サービスにも当然このことは当てはまるであろう.

理論的には,顧客の適切かつ積極的な参加は実態としてのサービスの品質を向上させ,その結果として知覚品質や顧客満足も向上すると考えられる.また,顧客満足の向上は顧客のサービスやその提供組織に対するコミットメントを高め,そのことは顧客の適切かつ積極的な参加をさらに促すことから,実態としてのサービス品質,顧客満足(知覚品質),および顧客参加の間において好循環が形成されると考えられる.しかしながら,医療サービスや教育サービスなどの便益遅延型サービスの場合,サービス・デリバリー・プロセスにおいて即時に便益を享受できないために,顧客満足の形成が抑制され,その結果として顧客参加も抑制されるおそれがあることから,この好循環が阻害される,あるいは影響力が弱められることが考えられる.

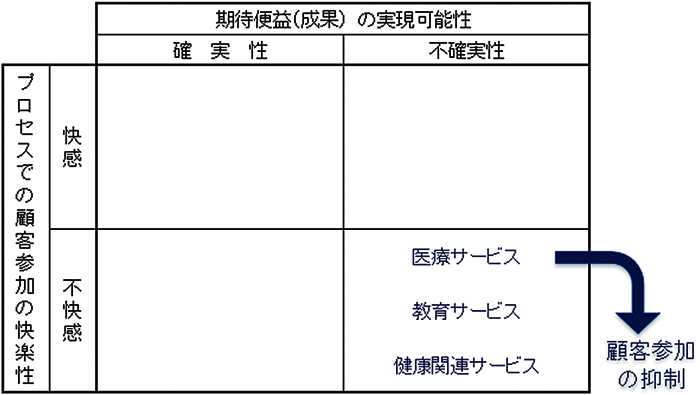

医療サービスや教育サービスの場合,他の要因も顧客参加を抑制する方向に作用することから,実態としてのサービス品質の向上はさらに抑制されやすいと考えられる.その抑制において重大な影響を及ぼす要因としては,図2のような「デリバリー・プロセスでの顧客参加の快適性」と「期待便益(成果)の実現可能性」の2つが考えられる.

「デリバリー・プロセスでの顧客参加の快適性」とは,サービス・デリバリー・プロセスにおいて顧客が保有する消費資源を投入する際に喚起する主な情動がポジティブなものであるのか,それともネガティブなものであるのか,に関わる概念である.ディズニーランドのようなテーマパークの消費では,顧客はデリバリー・プロセスへの参加において時間や体力を積極的に使うことによってポジティブな情動である快感や喜びを喚起しやすくなることから,顧客参加は促されるであろう.一方,医療サービスの消費では,患者の診療プロセスへの参加には肉体的苦痛や精神的苦痛を伴い,不快感や苦痛などのネガティブな情動を喚起しやすいために,患者の参加は抑制されやすいであろう.

もう一方の次元である「期待便益(成果)の実現可能性」とは,サービス消費によって顧客が期待する便益を享受できるかどうかの確実性に関わる概念である.前掲の図1の【タイプ1】の「便益遅延性」においては,顧客が期待する便益を享受できるまでに遅延性が生じるが,享受できる確実性は高い.一方,【タイプ2】と【タイプ3】の「便益遅延性」においては,顧客が期待する便益を享受できるまでに遅延性が生じるだけでなく,便益を享受できるかどうかが確率的である.つまり,サービス提供組織やその従業員は顧客が期待する便益を享受できるように経営資源を適切かつ積極的に投入し,顧客も消費資源を適切かつ積極的に投入したとしても,期待する便益を享受できるかどうかに関して不確実性が高いということである.期待する便益の享受に関して,【タイプ1】のように顧客が自らの消費資源の投入に見合った成果を確実に得られる場合には,顧客参加は促され,【タイプ2】や【タイプ3】のように消費資源の投入に見合った成果を享受できるかどうかに関して不確実性が高い場合には,消費資源の適切かつ積極的な投入に対するモチベーションは低下するであろう.

以上のように医療サービスや教育サービスのような便益遅延型サービスの場合,デリバリー・プロセスへの顧客参加には不快感を伴い,そのような不快感を我慢しながら消費資源の投入を適切かつ積極的に行ったとしても,期待便益(成果)の実現可能性に関して高い不確実性を伴うことから,顧客参加は他のサービスに比べて抑制されやすいと考えられる.

2.2.3 サービス提供に関わる従業員のモチベーション低下便益遅延型サービスの消費においては,顧客はサービス提供組織やその従業員の潜在的な便益提供能力を事後的にしか評価できないために,サービス・デリバリー・プロセスの途中時点あるいは終了時点において品質や顧客満足を評価するための調査が実施された場合,それらの潜在的な便益提供能力が適切に測定・評価されないおそれがある.適切に測定・評価されないとは,潜在的な便益提供能力が過小評価されるだけでなく,期待する便益の生成に直接的に関わる能力や活動の質よりも顧客との相互作用における態度や活動の方が重視されて評価されるということである.さらに,顧客が期待する便益を享受できる確率を高めるために,顧客が適切かつ積極的に消費資源を投入することを強いるデリバリー・システムや従業員の行動よりも,顧客が期待する便益を享受できる確率を下げても,デリバリー・プロセスに顧客が参加することによって喚起される不快感を低減することを優先するようなデリバリー・システムや従業員の行動の方が高く評価されるということである.

サービス提供組織やその従業員の潜在的な便益提供能力がこのように不適切に測定・評価された場合,従業員の職務満足や職務モチベーションは低下し,結果として顧客が期待する便益を享受できる確率も低下するであろう.また,製造企業よりもサービス提供組織においての方が,品質や顧客満足の向上,および長期的な競争優位の形成・維持において従業員が果たす役割が大きいことから,サービス提供組織における従業員の職務満足や職務モチベーションの低下は,製造企業においてよりも深刻な問題であると考えられる.

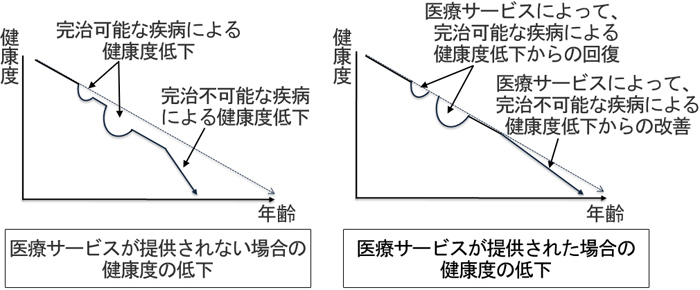

人間の身体的健康度は年齢とともに低下していくが,その自然の低下傾向から隔たりのない状態に維持することが医療サービスの便益であると捉えることができる.図3において,点線は通常の状態において年齢ともに低下する身体的健康度を表しており,実線は実際の身体的健康度を表している.左図のように,医療サービスが提供されない場合は2つの線の乖離が大きくなるが,右図のように,医療サービスの便益が適切に享受されることで,乖離は小さくなると考えられる.2つの線の乖離が小さくなることによって,年齢に見合った健康な生活を過ごすことが可能になる.

医療サービスの便益を通常の身体的健康度線と実際の身体的健康度線の乖離を小さくする方向に作用するものとして捉えると,それは3つの次元,すなわち「機能的便益」,「感情的便益」,および「価値観的便益」から構成されると仮定することができる.

機能的便益は,サービスを利用・消費する動機となった問題の解決に関わるものであることから,基本的な便益である.医療サービスの場合には,機能的便益は「疾病によって生じる身体的健康度の低下を患者が望む元の状態に戻す,あるいは近づけることである(健康度の回復)」と定義できる.すなわち,身体的健康度は年齢とともに低下していくが,その自然の低下傾向から隔たりのない状態に維持することが医療サービスの機能的便益であると捉えることができる.

感情的便益は,疾病による身体的健康度の低下は心理的健康度の低下ももたらすことから,患者に心理的健康度の回復・維持を提供するものである.また,価値観的便益は,疾病や治療に対する認識・姿勢,生きることの意義や生き甲斐に対する態度にポジティブな変化を導くものである.医療サービスは必ずしもすべての身体的健康度の低下を回復できるわけでなく,回復が不可能な疾病,部分的にしか回復できない疾病,あるいは後遺症が残る疾病もあることから,それらに対応できるように患者の人生観や価値観の転換を図ることも必要とされる.つまり,患者が治療のゴールを理解・受容し,さらにそれを達成するための手段(治療法)を理解することで,そのゴールに向かっていく姿勢にポジティブな変化を導く便益である.これは人生観や価値観の転換をもたらすために,長期的な生き甲斐や幸福感の獲得にもつながる可能性がある.

この価値観的便益は疾病や治療に対する患者の“価値転換(価値変化)”をもたらし,期待の質的変化を導くことにおいて重要な役割を果たすと考えられる.患者満足は期待と成果の比較によって決定されるとの仮定に基づくならば,患者満足の向上を図る方向性としては成果を上げる,あるいは期待を下げる方向性が考えられるが,期待を下げることは患者満足の向上にはつながらないであろう.なぜならば,期待水準の高さ自体も満足/不満足に影響を及ぼすからである.つまり,期待水準が低い場合,それ自体が満足度を高めないだけでなく,それを少し上回る程度の成果を提供しても満足度の向上には貢献しないからである(2).しかし,価値観的便益によってポジティブな方向に“価値転換(価値変化)”が行われ,患者の期待が適切な方向に質的に変容するならば,高い期待水準を維持しながら患者満足を高めることが可能になると考えられる.

医療サービスに関わる専門的知識の非対称性のために,診療プロセスの開始時点において患者が期待する治療内容や成果と医療従事者が患者のために提供すべきであると考える治療内容との間にズレが生じやすいであろう.しかし,診療プロセスでの医療従事者の対応方法によって医療従事者と患者との間に信頼関係が形成され,患者が彼らの提供する情報を信頼して受け入れるようになることで,そのズレは徐々に解消されていく,すなわち,患者の期待の方向性および水準がより適切なものへと変化していくことが考えられる.

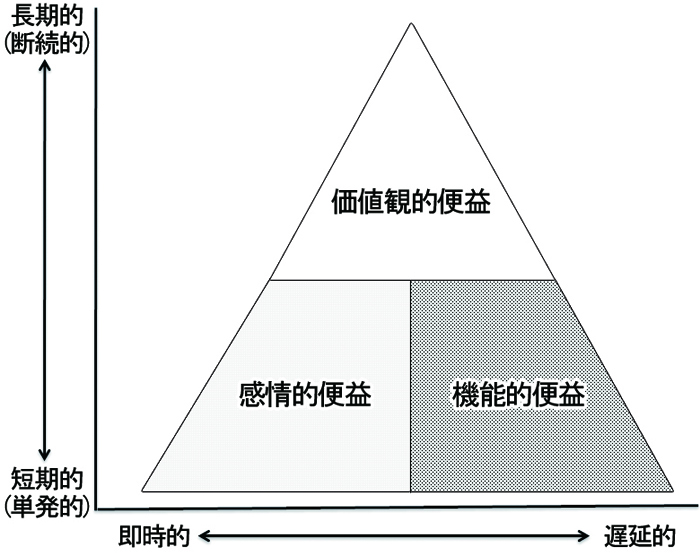

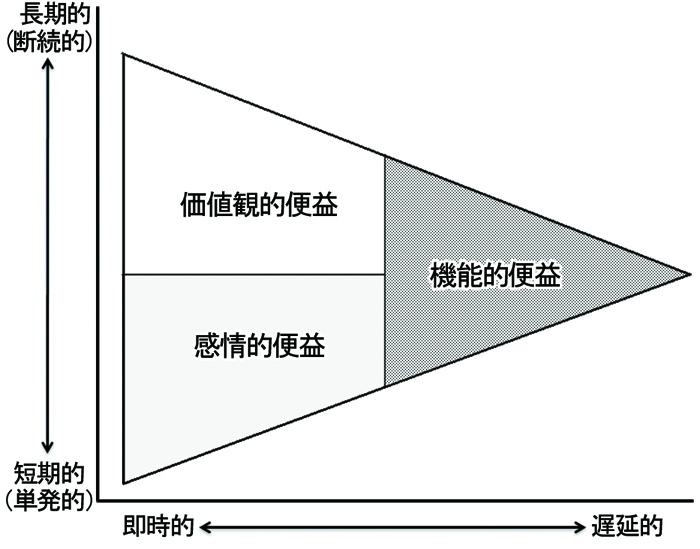

医療サービスの便益は機能的便益,感情的便益,および価値観的便益から構成されていると考えられるが,「便益遅延性」はこれらの3つの便益において同じように生じることはなく,便益によって異なっていると考えられる.図4は,「遅延性の程度(即時的↔遅延的)」および「便益の影響が及ぶ時間的長さの程度(短期的↔長期的)」の2次元によって,3つの便益を仮説的に位置づけたものである.

「遅延性の程度(即時的↔遅延的)」の次元においては,機能的便益は最も遅延性の程度が高く,感情的便益は最も遅延性の程度が低いと考えられる.それは,感情的変化の方が身体的な変化よりも起こりやすいと考えられるからである.機能的便益は疾病によって低下した身体的健康度の回復に関わるものであり,治療行為が効果を発揮することで知覚可能な(さらには受容可能な)水準にまで身体的な変化を導くのに必要とされる時間が遅延性の程度を決定するのに対して,感情的便益は疾病に伴う不安の解消に関わるものであり,医師を中心とする医療従事者から患者への情報提供を通じて心理的健康度を回復させるのに必要な時間が遅延性の程度を決定する.当然,情報提供のあり方によって心理的健康度の回復に必要とされる時間は変化するであろうが,感情の切り替えは提供された情報の受容や解釈によって患者自身で行われるために,機能的便益よりも遅延性の程度は低いと考えられる.なお,価値観的便益については,認識や価値観の変化を促す時間を必要とするために,感情的便益よりも遅延性の程度が高いと仮定される.

もう1つの次元である「便益の影響が及ぶ時間的長さの程度(短期的↔長期的)」は,ある1つの医療サービス提供組織を利用することで享受された便益がそのサービス・デリバリー後の人生においても影響を及ぼすかどうかに関わるものである.したがって,短期的(単発的)とは,1つの医療サービス提供組織を利用することで享受される特定の便益を意味し,長期的(継続的)とは,1つの医療サービス提供組織のデリバリー期間を超えて享受され,デリバリー終了後の人生においても継続的に影響を及ぼす便益を意味している.この次元上では,感情的便益と機能的便益は価値観的便益に比べて短期的(単発的)であると考えられる.なぜならば,当該医療サービス提供組織での治療対象となった疾病が喚起した不安はその診療プロセスで解消/低減されたとしても,また別の疾病を患うことによって新たな不安が喚起されるからである.したがって,感情的便益は短期的(単発的)なものである.同様に機能的便益も,当該医療サービス提供組織での治療対象となった疾病がもたらした身体的健康度の低下を回復することに関わるものであり,新たな疾病がもたらす身体的健康度の低下に対して影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから,短期的(単発的)なものであると仮定できる.一方,価値観的便益は疾病や治療に対する認識・姿勢,生きることの意義や生き甲斐に対する態度にポジティブな変化を導くものであるために,当該医療サービス提供組織での診療プロセスが終わったあとに患うかもしれない別の疾病との向かい合い方にも影響を及ぼすことが考えられることから,長期的(継続的)であると仮定される.

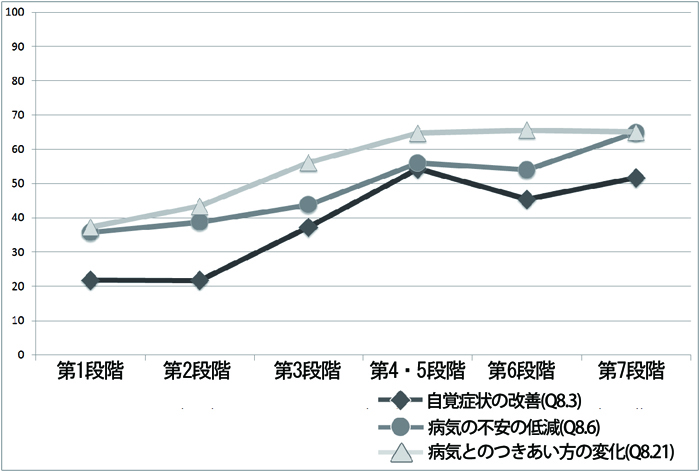

A病院*1において,2012年度に患者を対象として実施したアンケート調査の結果を用い,診療プロセスの段階が進むことによって3つの便益の享受に対する知覚がどのように変化するのかを分析すると,図5のような結果が得られた.なお,本研究では診療プロセスを7段階に区分しており,第1段階は「治療(入院)のため,初めて病院を訪れたとき」,第2段階は「治療準備段階」,第3段階は「本格的治療段階」,第4段階は「回復期・リハビリ段階」,第5段階は「退院時」,第6段階は「退院後の通院時」,第7段階は「完治したとき,あるいは完治に近い段階」である.また,折れ線グラフの数値は各質問に対してポジティブな評価(5段階評価で「5」あるいは「4」と回答)をした患者の割合である.

いずれの便益についても,診療プロセスの段階が進むほど,その享受を知覚する患者の割合が高くなっていることから,「便益遅延性」の存在が確認されたと言えるであろう.また,医療サービスを構成する3つの便益では,機能的便益(自覚症状の改善)の遅延性の程度が最も高く,次いで感情的便益(病気の不安の低減)が高く,価値観的便益(病気とのつきあい方の変化)は遅延性の程度が比較的低くなっている.この結果から,価値観的便益が先行して知覚され,次いで感情的便益が知覚され,さらに遅れて機能的便益が知覚されることが窺われる.

さらに,この結果で興味深いのは,第6段階の「退院後の通院時」に位置する患者層において,機能的便益を知覚した人の割合が大きく低下していることである.このような結果は,患者の生活の場が病院という患者中心に構築された環境から健常人の日常生活のために構築された環境に移ったことから生じていると推測される.すなわち,病院では患者の体調や動きを考慮して物理的環境が構築されていることから,身体的健康度が低下していても使い勝手に問題を感じないが,退院して自宅に戻ると,そのような配慮がなされていないために日常生活に苦痛や不便を感じ,まだ十分に身体的健康度が回復していないことを実感することによって生じている,と考えられる.

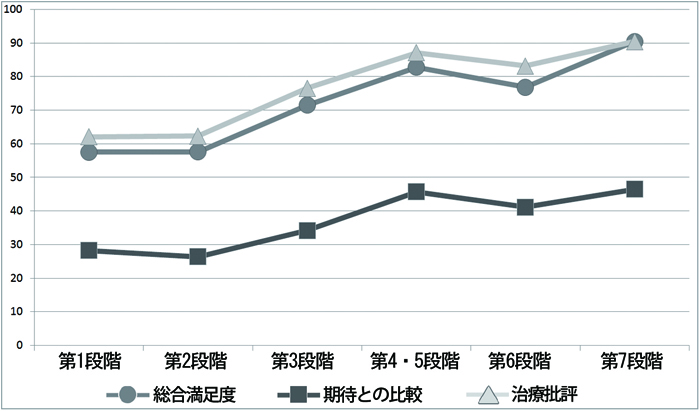

同様な分析を患者満足度(総合満足度,期待との比較,治療評価)について行うと,図6のような結果が得られた.満足を感じている患者の割合も診療プロセスの段階が進むほど高くなっており,便益の享受が進むことで患者満足度も高くなることが窺われる.さらに,図5においてと同様に,第6段階の「退院後の通院」段階に位置する患者層においては,満足を感じている患者の割合が低下している.この結果についても,入院生活から日常生活に戻って,まだ日常生活を快適に過ごせるほどには身体的健康度が回復していないことを実感したことによる,と考えられる.さらに,入院中は医師や看護師などの医療従事者が常に患者に注意を払っていることから,患者はある意味注目される存在であるが,自宅に戻ると,そのような注意が家族などから十分に払われることはなく,身体的健康度の低下に伴って孤独感などを感じることから生じている,と考えられる.

退院後にこのような患者満足度の低下が起こるのであれば,医療サービス提供組織としては退院後のケアにも十分な注意を払うとともに,家族や地域コミュニティとの連携を図ることも必要とされるであろう.したがって,「便益遅延性」の存在を前提に,ある一連の医療サービスの提供後における患者のケア体制の構築に関する研究も重要な課題であると考えられる.

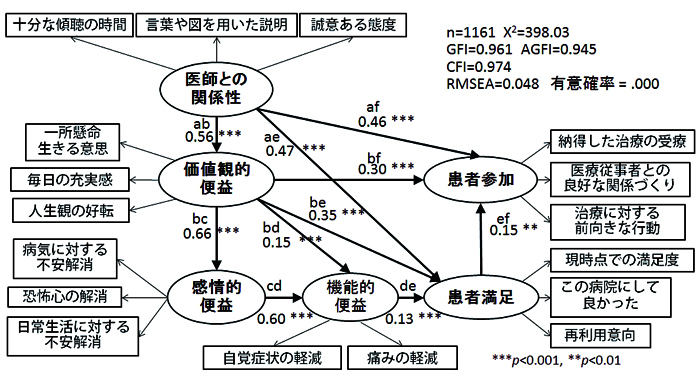

次に,医療サービスを構成する3つの便益,患者満足,患者参加,および医師との関係性(関係性品質),の間の影響関係について,2013年度に3つの病院(A,B,およびC病院)で患者を対象に実施したアンケート調査の結果を用いて分析を行った.なお,分析に用いたのは慢性疾患の患者からの有効回収票である.

各概念の測定については,複数の質問項目を合成して行った.具体的には,機能的便益の測定には「自覚症状の軽減」と「痛みの軽減」の質問項目を,感情的便益の測定には「病気に対する不安解消」,「恐怖心の不安解消」および「日常生活に対する不安解消」の質問項目を,価値観的便益の測定には「一生懸命生きる意思」,「毎日の充実感」および「人生観の好転」の質問項目を用いた.患者満足の測定には「現時点での満足度」,「この病院にして良かった」および「再利用意向」の質問項目を,患者参加の測定には「納得した治療の受療」,「医療従事者との良好な関係づくり」および「治療に対する前向きな行動」の質問項目を用いた.また,医師との関係性(関係性品質)の測定には「十分な傾聴の時間」,「言葉や図を用いた説明」,「誠意ある態度」の質問項目を用いた.なお,各質問項目とも,5段階評価で測定している.

分析の結果,3つの便益,患者満足,患者参加,および医師との関係性(関係性品質)の間の関係については,図7のような結果が得られた.この結果から,価値観的便益の享受を起点として,感情的便益および機能的便益の享受が促され,3つの便益は患者満足の向上に直接的あるいは間接的に貢献することが明らかになった.

さらに,図7の因果関係から注目すべき点として,以下の3つを挙げることができる.その第1は,患者参加に対して価値観的便益の享受は直接的に影響を及ぼすが,感情的便益と機能的便益の享受は患者満足を介することで間接的にしか影響を及ぼさないということである.第2は,医師との関係性(関係性品質)は起点となる価値観的便益の享受に影響を及ぼすだけでなく,患者満足や患者参加にも直接的に影響を及ぼすということである.この結果に基づくならば,診療プロセスへの患者の参加を促し,機能的便益を享受できる確率を高めるには,診療プロセスの早い段階において医師が患者との相互作用を通じて良好な関係性を構築することが重要である,と言えるであろう.

第3は,感情的便益の患者満足に対する直接的な影響は見られないということである.この理由としては,患者満足の向上にはポジティブな感情状態を形成することが必要とされるが,不安解消を中心とする感情的便益はマイナスの感情状態をゼロの状態(原点)に戻すだけであることによる,と考えられる.

また,この結果から,図4の医療サービスの3つの便益の関係に関する仮説は,図8のように変更する必要があるであろう.すなわち,図4では,価値観的便益の方が感情的便益よりも遅延性の程度が大きいと想定していたが,医師が患者との間に良好な関係を形成することによって価値観的便益の享受における遅延性の程度は小さくなり,感情的便益よりも先行して享受される可能性が高いことが明らかになったからである.

本稿では,サービス消費によって顧客が享受する変化としての便益に注目し,その変化の発現様式から,サービスは便益遅延型と便益即時型に分類できることを提案した.また,医療サービスをケースとして,サービスを構成する便益として機能的便益,感情的便益および価値観的便益を提案した.

さらに,患者を対象として実施したアンケート調査の結果を用いて,患者はどのような順序で3つの便益の享受を知覚し,それは患者満足の形成やデリバリー・プロセスへの患者参加にどのような影響を及ぼすのか,を実証的に考察した.その結果,診療プロセスの段階が進むことで便益の享受を知覚できるようになるが,3つの便益間には遅延性の程度に差異があることが明らかになった.すなわち,医療サービスを構成する3つの便益では,機能的便益(自覚症状の改善)における遅延性の程度が最も高く,次いで感情的便益(病気の不安の低減)が高く,価値観的便益(病気とのつきあい方の変化)は最も遅延性の程度が低くなっている.さらに,価値観的便益の享受が感情的便益および機能的便益の享受に影響を及ぼしており,価値観的便益は便益享受の起点となる重要な役割を果たしていることが明らかになった.

医療サービスを構成する3つの便益が図8のような構造になっていると仮定するならば,遅延性の程度が比較的高い機能的便益が出現し,患者がその享受を知覚できるようになるまでの期間においては,比較的遅延性の程度が低い感情的便益や価値観的便益の享受を促し,患者の満足度を維持しながらデリバリー・プロセスに対する参加のモチベーションを維持していくことが必要である,と考えられる.したがって,機能的便益の享受を顧客が知覚できない時点において,いかに他の便益,すなわち感情的便益や価値観的便益の提供によって患者満足を形成し,さらに患者参加を促すか,が重要な課題である,と考えられる.

香川大学経済学部教授,博士(商学)1990年3月神戸大学大学院経営学研究科商学専攻博士前期課程修了,2001年5月より現職.平成16年度(第二回)助成研究論文 吉田秀雄賞 第1席 受賞.専門はサービス・マーケティング研究で,医療サービス,宿泊サービス,地域伝統芸などの研究に従事.

4.2の分析では,B病院とC病院で実施した患者対象の調査結果も用いるが,B病院は216床,18診療科の香川県に所在する市民病院である.C病院は300床,21診療科の大阪府に所在する株式会社の病院である.