2016 Volume 102 Issue 7 Pages 380-388

2016 Volume 102 Issue 7 Pages 380-388

In order to investigate the peritectic reaction, Ag-18 mass%Sn alloy has been used in this study. Approximately 10 g of this alloy was melted in the alumina crucible. Using a fine K-type thermocouple, thermal history during cooling was recorded. The peritectic reaction was observed at about 725 ºC, which corresponded to the equilibrium phase diagram. The metallographic SEM observation of the specimen, which was quenched at 725 ºC, revealed that the secondary phase, ζ phase, completely covered the primary (Ag) phase. These indicated that ζ phase easily nucleated on the primary (Ag) phase and the peritectic reaction rapidly finished. EBSD analysis showed that plural crystals of ζ phase covered on the single crystal of (Ag) phase. This also indicated that ζ phase formed easily on the (Ag) phase. The analysis of relation between temperature and phase fraction indicated that thick ζ phase rapidly formed along the (Ag) phase / liquid interface and peritectic reaction plays a major part of transformation in this alloy system formed in an isothermal cooling.

鋼の連続鋳造工程において,割れ,偏析,介在物は三大欠陥として古くから大きな問題として取り上げられてきた。欠陥が発生すると生産性の著しい低下や歩留まり低下など,多大な障害につながる。それぞれの欠陥に対して種々の技術開発がなされ,多くの鋼種については問題がないレベルにまで到達している1)。しかし,欠陥発生が皆無になったわけではなく,また製品に対する要求レベルの厳格化のため従来は問題とならなかった軽微な欠陥でも問題視されるようになってきている。

割れ欠陥のうち表面縦割れは,鋳型内での不均一凝固が原因と考えられ2,3),鋳型の中で発生し,二次冷却ゾーンで拡大するものとして知られ,ひどい場合にはブレークアウトにつながるため,大きな生産障害をもたらす重大な欠陥である。これに対し,モールドテーパーの最適化3),モールドフラックスの改善による鋳型の緩冷却化4),鋳型内電磁撹拌5)などの対策が講じられている。しかし,未だに完全に表面縦割れが抑制できているわけではない。この表面縦割れの原因に関しては以下のように鋼の包晶反応が影響していると考えられている6)。鋼の包晶反応では,固相は体心立方(BCC)構造である初晶のδ相から面心立方(FCC)構造であるγ相に変化する。その際,体積収縮が起こるために鋳片が鋳型から浮き上がることがある。鋳片が一旦浮き上がり,その部位にエアーギャップが発生するとその部位の凝固の進行は著しく遅れる。一方,鋳片と鋳型との接触が良好な部位は収縮が進むため,浮き上がり部には引張り応力が作用する。さらに凝固シェル厚が薄いために応力集中も加わる。その結果,鋳片に作用する応力が破断限界応力を超えると割れが発生する。これが鋳片縦割れの基本的な機構と考えられている。鋳型内を緩冷却すると凝固シェル厚の発達を抑える方向に作用し,溶鋼静圧のために凝固シェルの浮き上がりを防止できる可能性が高くなる。その結果,凝固シェル厚が均一化し,鋳片縦割れが低減するものと考えられる。不均一凝固の機構を理解する上でも包晶反応の進行過程を理解することは重要である。しかし,特に炭素鋼を主とした鋼の場合,包晶反応および包晶変態で生じたγ相は室温ではα相に固相変態するため,包晶反応による相の生成状況を室温まで冷却された鋳片を用いて解析することは事実上不可能である。また,包晶反応は一般に第二相の固相内拡散が律速段階として反応が進行することが知られている7,8,9,10)が,鋼の場合はγ相中の炭素の拡散係数は一般に大きいために,炭素濃度の分布を調べることによる相の同定も実験室的には可能であるものの11),かなり難しいと考えられる。

以上のことより,鋼を用いて金相学的に包晶反応過程を調べることは困難を伴う。そこでShibataら12)が行ったレーザ顕微鏡による直接観察は優位性を持ち,彼らはγ相の成長機構を明らかにしている。また最近,Yasudaら13,14)は放射光を用いて炭素鋼の凝固~変態過程のその場観察を行った。これによると,凝固中に包晶反応と考えられる機構でδ→γの変態が観察された例もあるが,温度的にはγ単相温度まで大きく過冷した状態でマッシブ的に一気に変態が進む例も報告されている。連続鋳造プロセスではマッシブ的な変態の進行は考えにくいと思われるが,このような変態機構が見出されたことは直接観察によるところが大きい。

一方,鋼とは異なるが,他の合金系で包晶反応を金相学的に調べることは反応機構を理解するうえで意味を持つ。以前より,Cu-Sn系,Ag-Sn系,Cu-Sb系,Al-Mn系合金などで包晶反応を調査した結果が報告されている15,16)。これらを用いて包晶反応のメカニズムや第二相の成長メカニズムの解明が試みられてきた。その結果,光学顕微鏡による組織観察により,初晶上での第二相成長の形態や第二相の厚みの増加などが観察され,包晶反応のメカニズムが考察されている。また近年,Cu-Sn系合金やCu-Ge合金を用い,一方向凝固法で作成した試料について電子線後方散乱回折法(Electron Backscattered Diffraction Method,EBSD法)を用いて結晶方位解析をした結果が報告されている。Vallontonら17)はCu-Sn系合金を用いて初晶α相と第二相のδ相との間にはKurdjumov-Sacks(K-S)の関係があることなどを見出している。またSuら18)はCu-Ge系合金の一方向凝固試料において初晶α相と第二相のζ相との間に特定の方位関係があることおよび包晶反応に伴い初晶のα相が大きく融解することを報告している。また,Ha and Hunt19)はAg-Sn合金やCu-Sn合金を用いた一方向凝固を行い,包晶反応および包晶変態は第二相中の溶質の拡散律速で反応が進行することを明らかにしている。

そこで本研究ではAg-Sn合金を用い,ある温度で試料全体を水冷してその組織を凍結する「途中急冷法」20,21,22,23)により,包晶反応前後の組織を詳細に調べ,等温場における第二相の生成・成長を中心に包晶反応の過程を解析した。

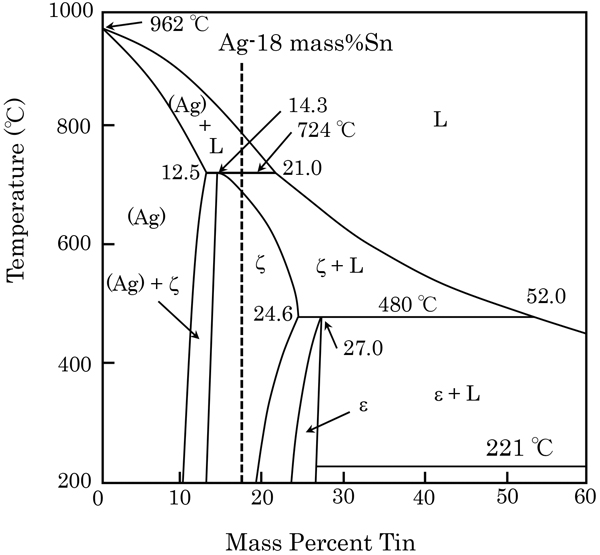

Fig.1に示すAg-Sn系合金の平衡状態図24,25)によると,この合金系では包晶反応は2つ存在し,どちらの反応でも室温において初晶と第二相が存在できるため,両方の相を解析することが可能である。本研究ではSn濃度の低い,初晶がFCC構造の(Ag)相となるAg-18 mass%Sn合金を用いた。包晶反応後も液相が残存し,第二相の凝固現象(=包晶凝固)も考慮に入れるために過包晶組成とした。Ag-18 mass%Snは反応が平衡状態図に基づくとすれば,約780°Cで液相線に達し,初晶の(Ag)相が晶出する。その後,724°Cで包晶温度に達し,第二相のζ相(=Ag4Sn)が生成する。この領域での包晶反応は以下のように表すことができる。

| (1) |

A part of an equilibrium phase diagram of Ag-Sn system.

その後,約680°Cで液相は消滅し,ζ相の単相となることが期待される。そして室温まで冷却してもζ相単相のまま残存する。

いずれも99.99 mass%の純度のAgとSnを用いて,Ar雰囲気とした1000°Cに保持した電気炉内でAg-18 mass%Sn合金を溶製した。この際,粉末状のB2O3を適当量るつぼ内に投入し,母合金の酸化を防止した。B2O3の融点は約450°Cであり26),合金作成中は液相として溶融金属表面を覆うため,雰囲気ガスからの酸化が抑制できる。液相状態で十分撹拌した後,溶融合金を大気中で直径9 mm,長さ100 mmの金型に鋳造した。その後,試料重量が約10 gとなるように長さ約20 mmに切断し,以後の実験のための供試材とした。

2・2 具体的な実験方法本実験では電気炉に入れ,いったん完全溶融させた合金試料を一定速度で冷却しながら熱分析をし,ある温度になったら水中に落下させて水冷する「途中急冷法」を採用した20,21,22,23)。この方法は固液界面形態および溶質濃度分布を凍結することができるので,水冷直前の試料の状態を観察するのに適している。

実験装置の模式図をFig.2に示す。電気炉上部から電気炉の中央部にKタイプ熱電対を挿入し,炉内温度を制御した。同じく電気炉上部から1ℓ/minの流量でArガスを流し,炉内をArガス雰囲気とした。電気炉下部からSUS316製の支持棒上にアルミナ製のるつぼを設置した。るつぼは内径11 mm高さ35 mmであり,その中に前述の母合金を入れた。この母合金の中央部にはあらかじめ直径2.5 mm深さ15 mmの穴があけてあり,そこへ0.9 mmφのアルミナ製保護管に入れた0.1 mmφのKタイプ熱電対を挿入することにより溶融後の試料中心部の測温を行った。なお,測温感度を高めるために熱電対の先端はアルミナセメントで極薄く保護するのみとした20)。るつぼに実験用母合金および熱電対を準備した後,試料の酸化防止のためにB2O3の粉末をるつぼ内に入れた。

A schematic drawing of an experimental setup used in this study.

電気炉を900°Cまで昇温し,試料の完全溶解を確認後,3°C/minで炉温を降下させ,後述するような途中の温度でるつぼごと急冷して観察用試料を採取した。急冷試料は短径約11 mm,長径約14 mmの楕円球状であり,中央の縦断面を切り出した。種々の処理を行い,走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope, SEM)により観察,エネルギー分散型X線分析(Energy Dispersive Spectroscopy, EDS)により溶質濃度等を分析した。さらにEBSD法により結晶学的に解析した。なお,いずれの場合も観察場所は試料中央部とした。

Fig.3にAg-18 mass%Sn合金を3°C/minで冷却した時の温度測定結果を示す。Fig.3a)は820°Cから700°Cまでの変化であり,約794°Cでの初晶の晶出による冷却の停滞が明瞭に捉えられている。この晶出温度は平衡状態図の液相線温度(780°C)よりも少し高い。この理由としては,Sn濃度が17 mass%程度に低下していた可能性がある。しかし,仮にこの濃度であっても,過包晶組成であることは変わりがなく,包晶反応の解析には支障はないと判断できる。なお,初晶の核生成に伴う過冷・復熱現象は明瞭には認められなかった。

A typical thermal history of Ag-18mass%Sn alloy at a cooling rate of 3ºC/min. a) from 820ºC to 700ºC. b) from 730ºC to 700ºC.

Fig.3b)に包晶反応前後の温度変化を拡大して示す。包晶反応に伴う温度変化は非常に小さく,明確にするために高温側から一定勾配の外挿線を破線で示す。725°Cで冷却が緩やかになる変化が観察できたが,新しいζ相の生成に伴う,過冷現象や復熱現象は確認できなかった。これは実験の範囲内ではすべての測温結果に当てはまった。この原因は,(Ag)相上で核生成するζ相は熱電対では過冷が検出できないほど非常に核生成しやすいことに起因すると考えられる。また,包晶反応は不変反応であるため,反応が終わるまでは一定温度を示すと考えられるが,どの試料でも包晶温度付近で一定温度を示すことはなかった。これは全体としての発熱量が小さかったと考えられることに加え,今回用いた測温系では捉えられないほど速く包晶反応が完了したことに起因すると考えられる。なお,試料の酸化を防止する目的で用いたB2O3は,熱履歴および後述する組織形成にも影響を与えないことを比較実験の結果から確認した。

3・2 熱履歴に対応した組織観察結果上記のような包晶温度付近での熱履歴を組織形成の点から明確にするために,包晶温度付近で急冷試料を採取した。急冷を実施した温度は以下に示す4条件である。

(1)包晶反応開始前(750°C)

(2)包晶反応開始直後(725°C)

(3)包晶反応後(720°C)

(4)包晶反応完了後(700°C)

急冷後,試料の中央縦断面を切り出した。試料の外側と内部とを比較して,組織の形態およびサイズには大きな差がないことを確認したため,熱履歴測定用の熱電対を設置した中央部付近の組織を観察した。

(1)包晶反応開始前(750°C)

初晶が晶出し,包晶反応開始前である750°Cで急冷した試料の縦断面をSEMにより観察した結果をFig.4に示す。低倍率で広い範囲を観察したものがFig.4a)であり,その一部を拡大したものがFig.4b)である。(Ag)相の初晶がデンドライト状に凝固したものと判断できる。デンドライト主軸はこの観察面では確認できないが,楕円形の結晶が整列していることから,二次枝の断面を切断したものと考えられる。高倍率で観察しても急冷を実施した750°Cでは第二相が生成していたという所見は全く見当たらない。

SE images of longitudinal cross section of Ag-18mass%Sn alloy quenched at 750ºC, which was above the peritectic temperature. a) Low magnification and b) high magnification.

楕円形に見える初晶の間隙には急冷により液相供給が不十分となったために微細な収縮孔が多数認められる。これより樹間に液相が残存していたことがわかる。

(2)包晶反応開始直後(725°C)

熱分析曲線で冷却曲線の勾配が変わった直後に急冷した試料の縦断面をSEMにより観察した結果をFig.5に示す。全体としては楕円に見える固相であるが,中心部が暗く,外周部が明るく観察される。結晶の種類および方位によって明度が変化することにより,SEMによる観察だけからでも急冷した時には二相から構成されていたと判断できる。熱履歴からこの試料は包晶反応が起こった直後と考えられるため,中央部は初晶であった(Ag)相,外周部は反応の結果生じたζ相(=Ag4Sn)であると考えられる。一部を拡大して観察した結果をFig.5b)に示す。中心部に見られる(Ag)相は概して楕円形を呈しているが,矢印で示すような複雑な形状のものもみられる。これはもともとの初晶(Ag)相の形状と観察のための切断面との相対的な位置関係によるものと思われる。観察の範囲内ではどの部分も二相構造であり,単相のものは認められなかった。また,ζ相の外側は液相が残存していたと考えられ,液相供給が不十分となったため,微細な収縮孔が多数認められる。

SE images of longitudinal cross section of Ag-18mass%Sn alloy quenched at approximately 725ºC, which was just after the peritectic reaction. a) Low magnification and b) high magnification. The arrows indicate the irregular shape of (Ag) phase.

(3)包晶反応後(720°C)

熱分析曲線の勾配が変化した点から約5°C低下した,720°Cで急冷した試料の観察結果をFig.6に示す。二相から構成されていることはFig.5と変化がない。ここでも同様に,中心部は(Ag)相であり,外周部はζ相であると判断できる。両相の大きさについては写真を見る限りではFig.5と比較して大差ないように見受けられる。また,ζ相の外側には微細な収縮孔が多数認められ,液相が残存していたと判断できる。

SE images of longitudinal cross section of Ag-18mass%Sn alloy quenched at 720ºC, which was about 5 degrees lower than the peritectic temperature. a) Low magnification and b) high magnification.

(4)包晶反応完了後(700°C)

さらに温度が低下した700°Cで急冷した試料のSEM観察結果をFig.7示す。ここでも中心部と外周部の二相から構成されていることが分かる。結晶の種類と方位に依存すると考えられるが,中心部が暗く見える部位もあれば,逆に明るく観察できる部位も見受けられる。詳細については後述するが,外周部の厚みはFig.5およびFig.6と比較して顕著な差は認められない。樹間部には白く観察される結晶相や微細な収縮孔が認められる。このことから,700°Cでも液相は残存していたと考えられ,(Ag)相,ζ相および液相が共存していたと判断できる。なお,急冷時に液相であった領域の白く見える部分は拡大して観察した結果,組織形態からSn-Ag3Snの共晶組織であると判断できた。

SE images of longitudinal cross section of Ag-18mass%Sn alloy quenched at 700ºC, which was after the peritectic reaction. a) Low magnification and b) high magnification.

包晶反応を熱的に検出した直後の725°Cで急冷した試料のEDSによる線分析結果をFig.8に示す。なおこれはFig.5b)に示した試料と同一部位である。図中の黄色のラインに沿って線分析を実施したが,これは樹間部の液相だった部分から中央部を通る約90 μmの範囲である。赤色および水色の実線がそれぞれAgおよびSnの分析結果であり,縦軸はそれぞれの元素のエネルギー検出強度(カウント数)であり,濃度に対応する。また図中に示した縦の直線は組織写真から読み取った相界面の位置を示す。

Results of EDS line analysis. The sample was quenched just after the peritectic reaction. Vertical solid and dotted lines indicate the phase boundaries.

この分析ラインの座標に従えば,28 μmから62 μmまでが中央部の暗く見える結晶相に対応する。ばらつきはあるが,中央部はAg濃度が平均的に高く,ほぼ一定である。同時にSn濃度は低くかつほぼ一定である。以上のことから,この部位は(Ag)相と考えられる。これは前節での組織観察結果から(Ag)相とした判断を支持する。外周部の明るい結晶相は11 μmから28 μmまで,および62 μmから85 μmまでの範囲に対応する。この部分は中央部よりもAg濃度は低くSn濃度は高い。また11 μmから28 μmにかけては,Ag濃度は上昇し,逆に62 μmから85 μmにかけては下降する。一方,Sn濃度は11 μmから28 μmにかけては減少し,62 μmから85 μmにかけては増加している。このように結晶相内の濃度に勾配があることが特徴である。これはFig.1に示した平衡状態図から理解できるように,溶質であるSnの濃度が隣接する相に対応して異なることを示している。すなわち,液相側は高く,(Ag)相側は低い。以上のことから,11 μmから28 μmまで,および62 μmから85 μmまでの範囲の明るく観察される領域はζ相であったと判断できる。これについても,組織観察から判断した結果と一致する。なお,図中の縦の破線は液相だった部分とζ相との界面と思われる位置であり,11 μm部と85 μm部に対応する。液相には溶質のSnが濃縮されることから,急激にSn濃度が上昇している領域として液相部が判断できる。

包晶反応完了後の700°Cで急冷した試料のEDSによる線分析結果を組織写真とともにFig.9に示す。表示法はFig.8と同じである。(Ag)相の領域はFig.8のデータと同様に,Ag濃度は高く,Sn濃度は低い。またそれぞれの元素は領域内ではほぼ一定であるとみなせる。外周部のζ相の部分は(Ag)相部よりもAgについては低く,かつ外側ほど低い傾向が見られる。一方,Snについては(Ag)相部よりも高く,かつ外側ほど高い傾向が認められる。また横軸が約180 μm以上ではSn濃度が急激に上昇し,かつ大きく変動していることから,急冷時には液相であった部分と考えられる。以上の傾向は包晶反応開始直後と考えられるFig.8に示した結果と一致しており,温度が変化しても濃度分布はほとんど変化しないと判断できる。

Results of EDS line analysis. The sample was quenched at 720ºC. Vertical solid and dotted lines indicate the phase boundaries.

次にEDS点分析によるAgとSnの定量分析結果を示す。Fig.8に示した包晶反応を熱的に検出した直後に急冷した試料の線分析を行った部位と同一部位である。Fig.10に示す分析位置に対応した分析結果をTable 1に示す。#1~#5は中心部の(Ag)相であり,Sn濃度は11.6-12.0 mass%の範囲でほぼ一定である。#6−#9は外周部のζ相,#10−#11は隣接する結晶のζ相である。部位によるバラツキはあるが,Sn濃度は14.2-15.4 mass%の範囲にある。これらから,ζ相のSn濃度は中心部の(Ag)相よりも高いことが明らかである。平衡状態図での包晶温度での(Ag)相,ζ相のそれぞれのSn濃度はFig.1に示した通り,それぞれ12.5 mass%,14.3 mass%である24,25)。EDSの測定精度から考えて,十分正しく測定できており,Sn濃度の値から相を明確に識別することが可能であることを示している。

SE image of Ag-18mass%Sn alloy quenched at approximately 725ºC, indicating the positions for quantitative point EDS analysis.

| Position | Content (mass%) | |

|---|---|---|

| Ag | Sn | |

| 1 | 88.06 | 11.94 |

| 2 | 88.16 | 11.84 |

| 3 | 88.35 | 11.65 |

| 4 | 88.26 | 11.74 |

| 5 | 87.97 | 12.03 |

| 6 | 85.48 | 14.52 |

| 7 | 85.83 | 14.17 |

| 8 | 84.64 | 15.36 |

| 9 | 85.16 | 14.84 |

| 10 | 85.67 | 14.33 |

| 11 | 84.97 | 15.03 |

ただし,平衡状態図24,25)に従って溶質が分配されていると考えると,(Ag)/ζ界面ではSnの濃度が1:1.14程度に分配され,界面では不連続になることが期待できる。しかし,Fig.8やFig.9に示したように,実際には急冷の程度や分析の空間分解能の関係から,そのような分配の様子は検出できなかった。

3・4 結晶方位測定による変態過程の解析包晶反応を熱的に検出した直後に急冷した試料のEBSD法よる解析結果をFig.11に示す。Fig.11a)で,楕円形のほぼ中央に存在するものがFCC構造の(Ag)相であり,外周部に存在するものが六方晶系に属する24)ζ相である。いずれもx方向の結晶方位のみをFig.12に示すレインボーカラーの凡例に従って表示した。ここでは結晶の成長方向や二相間の結晶方位関係などは議論せず,一つの結晶か複数の結晶かを識別することを目的としたため,単一方向のマッピングとした。Fig.11b)には(Ag)相のみを抽出した解析結果を示す。分析した範囲内では(Ag)相はおおむね楕円形を呈しており,ほぼ同一形状である。また,青系の同一色を呈していることから同一結晶であると判断できる。この部位は初晶の(Ag)相が一本のデンドライトとして成長した領域であり,その後に包晶反応が起こり,第二相のζ相によって囲まれたものと考えられる。したがって,楕円形の芯部に残った(Ag)相は初晶として晶出した当初の結晶方位のまま保持されたものと判断できる。一方,Fig.11c)にはζ相のみを抽出した解析結果を示す。色の違いから,この分析範囲内では少なくとも4種類の異なる結晶があることがわかる。

EBSD mapping results in x-direction of the Ag-18mass%Sn alloy quenched at approximately 725ºC. a) (Ag) and ζ phases, b) (Ag) phase and c) ζ phase. The arrows indicate the positions where the thickness of ζ phase was irregular.

Legend of color mapping for inverse pole figure of (Ag) and ζ phases.

また,Fig.11a)から判るように,(Ag)相は多くの場合,一つのζ相で囲まれている。しかし,矢印で示した(Ag)相は複数のζ相によって囲まれていることがわかる。これについては2つの可能性が考えられる。一つ目は矢印を付けた(Ag)相上で異なる方位のζ相がほぼ同時に核生成してそれぞれが異なる方向に広がっていった可能性である。二つ目は,別の部分で核生成したζ相が成長してきて矢印を付けた(Ag)相上でぶつかった可能性である。EBSD解析からはζ相の核生成場所や成長方向等を特定することはできないため,上記の二つの可能性のどちらであるかは判断できない。しかし,いずれの場合であっても今回の実験結果からは一種類の結晶方位の(Ag)相上で複数のζ相が核生成したことは確実である。また,一つの(Ag)相が複数のζ相によって囲まれる頻度はかなり高いことから,ζ相は(Ag)相の界面に沿ってかなり大きな速度で広がったものと推定できる。

また,Fig.11a)を詳細に観察すると,矢印を付けた部位では厚みが極端に異なる2つのζ相が隣接していることがわかる。特に赤色を呈しているζ相は薄く(Ag)相の周囲を囲っている。この理由については隣接する初晶(Ag)相が接近しており,その部位では反応できる液相が少なかったためと考えられる。また,一つのζ相が別のζ相の上に覆いかぶさっているようにも見受けられる部位も認められる。これについてはζ相の成長にも優先成長方向の違いによる競合成長の可能性が考えられる。他の領域は熱的に包晶反応を確認した直後に急冷してもζ相は30-50 μmの厚みである。これは初晶(Ag)相のサイズの約1/3であり,相対的にかなり厚い。また,包晶反応で生成するζ相の量については次節で触れるが,Fig.11c)から判断すると多くの面積を占めていると判断できる。

包晶反応完了後の700°Cで急冷した試料のEBSD解析結果をFig.13に示す。Fig.11と同様にx方向の結晶方位をレインボーカラーによって表示し,a)は(Ag)相とζ相の両方,b)は(Ag)相のみ,そしてc)はζ相のみである。Fig.11と同様,(Ag)相は観察の範囲内では同一結晶方位であるのに対し,第二相のζ相は少なくとも4つの結晶から構成されていることがわかる。また多くの(Ag)相は単一のζ相で囲まれているが,複数のζ相によって囲まれている(Ag)相もあった。これについてもFig.11と同様であり,複数のζ相によって囲まれる(Ag)相の出現頻度は高いと判断できる。また,この部位の分析結果ではζ相はほぼ均一な厚さであった。

EBSD mapping results in x-direction of the Ag-18mass%Sn alloy quenched at 720ºC. a) (Ag) and ζ phases, b) (Ag) phase and c) ζ phase.

包晶反応,包晶変態,包晶凝固を速度論的に検討するために,EDS分析で求められた濃度分布およびEBSD解析で求められた結晶相の解析に基づいて,(Ag)相,ζ相および液相の相分率を計測した。なお,組織に異方性がなければ面積率は体積率に等しい27)ので,Fig.4b)~Fig.7b)から,それぞれの相の面積率を測定した。得られた結果を温度の関数として図示したものをFig.14に示す。750°Cの時点で初晶の(Ag)相の分率は0.78であり,液相率は0.22であった。本合金が平衡状態図に従うなら,包晶温度直上での(Ag)相の晶出量はてこの法則を利用すると0.35と予測される。仮に今回用いた合金のSn含有量が低下しており,前述のようにAg-17 mass%Sn合金であったとすると,予想値は0.47である。いずれにしても予測値と比較して初晶(Ag)相は過大に晶出していると認められる。てこの法則からの予測値以上に初晶が晶出する合金はいくつか知られているが28),本合金も同類と判断できる。分率として0.78を占めていた(Ag)相であるが,熱的に包晶反応を検出した直後に0.2程度に急に減少している。それ以降は温度の低下により減少するようであるが,その量は非常にわずかである。それに対して,第二相として生成したζ相の分率は生成直後から0.6程度を示しており,かなり大きい。また,分析の範囲内では温度変化によらずほぼ一定である。また,液相についても725°Cから700°Cに至るまでほとんど一定とみなせる。Ha and Hunt19)はAg-14 mass%Sn合金を用いて一方向凝固を行い,ζ相は包晶反応ではごくわずかに生成し,その後はζ相内のSnの拡散律速によってζ相の分率は徐々に増加すると報告している。今回の実験結果はこれと合致しない。それは以下のような凝固・結晶成長の機構の違いがあったものと推定される。すなわち等温場での冷却により初晶の(Ag)相が過大に晶出し,液相濃度が高くなり,包晶反応の駆動力が大きくなったものと考えられる。その結果,ζ相の核生成が起こりやすく,成長速度も大きく,生成する第二相の分率も大きくなったものと思われる。

Volume fraction of liquid, (Ag) and ζ phases as a function of temperature in Ag-18mass%Sn alloy.

以上より,本系における等温場での冷却では包晶反応が非常に急速に生起し,かつ生成するζ相の分率が大きくなるのに対し,その後のζ相の液相側への成長である包晶凝固,あるいはζ相の(Ag)相内部への成長である包晶変態はほとんど起こらないと判断できる。

3・6 Ag-Sn系に見られる包晶反応の機構今回の実験結果から,Ag-18 mass%Sn合金において,想定される包晶反応の機構をFig.15に温度変化に従って模式的に示す。初晶(Ag)相がデンドライト状に晶出した後,包晶反応が開始した直後の様子をFig.15a)に示す。ここでは色の違いにより別の結晶であることを示しているが,単一の初晶(Ag)相上の複数個所でζ相が核生成している。これはEBSD分析の結果から(Ag)相はある範囲にわたって単結晶であったにもかかわらずζ相は多結晶であったこと,熱的には過冷−復熱現象が見られなかったことから,(Ag)相上でζ相は比較的容易に核生成できると判断できたことに基づく。次に,包晶反応が進行している段階の状態をFig.15b)に示す。包晶反応により,ζ相は(Ag)相と液相の界面に沿って成長すると考えられる。これはFredriksson and Nylén16)の説明と同じである。本来ならばこの反応が継続する間,温度は一定であることが期待できるが,実測結果は一定ではなく,連続的に温度は低下した。これは今回の包晶反応が非常に速く進行したことが原因の一つと考えられる。また,反応前面を拡大した模式図をFig.15b')に示す。これは第二相のζ相が右方向に成長している状況である。反応直後のζ相の分率が非常に大きかったことから,ζ相の生成によって(Ag)相が大きく融解し,かつ急速に反応が進んだものと判断できる。ζ相の生成量が多い一方で,(Ag)相の融解量も多いと推定されることから,全体としての放出熱は小さかったことも一定温度を示さなかった原因の一つであると考えられる。

Schematic illustrations for peritectic reaction in Ag-18mass%Sn alloy. a) start of peritectic reaction, b) during peritectic reaction, c) during peritectic transformation and peritectic solidification.

包晶反応温度から少し温度が低下した状態をFig.15c)に示す。初晶の(Ag)相を覆った後,ζ相はL/ζ界面での包晶凝固およびSnの固相内拡散が律速するζ/(Ag)界面での包晶変態によって成長し,厚みを増してゆくものと考えられる。しかし,本合金系を等温場で凝固させた場合には,これらは非常にわずかであると考えられる。

Ag-18 mass%Sn合金を用い,途中急冷法を採用することにより,包晶反応を含む合金の等温場での組織形成過程を解析した。その結果,以下の4点が明らかになった。

(1)約725°Cで発熱による冷却速度の変化が検出できた。包晶温度での過冷・復熱現象が見られなかったことから,第二相として生成したζ相は大きな過冷を必要とせず,(Ag)相上での核生成が容易であったと考えられる。

(2)第二相のζ相は核生成が容易であるため,(Ag)相上で複数個の結晶が核生成した。

(3)ζ相の包晶反応による生成は非常に速やかであり,その後の包晶変態,包晶凝固によるζ相の成長はほとんどなかった。

(4)以上の現象は等温場での冷却により,過大に(Ag)相が晶出したことが主な原因と考えられる。

本研究の一部は鉄鋼協会 鉄鋼研究振興助成(第20回)を受けて実施することができました。謝意を表します。