2017 Volume 103 Issue 1 Pages 27-35

2017 Volume 103 Issue 1 Pages 27-35

In this study, hydrogen absorption behavior of steels on a vehicle during driving and parking in deicing-salt-spraying areas was investigated by using temperature-compensating hydrogen absorption monitoring system. During the driving of the vehicle in the areas, hydrogen permeation current of steel was increased due to picking up of salt water from the road when the road was wet. On the other hand, during the parking of the vehicle, the magnitude of the hydrogen permeation current were indicated that the hydrogen permeation current in the automobile driving environments is related to both driving states of a vehicle and environmental conditions such as temperature and relative humidity.

近年,自動車分野において,車体軽量化,衝突安全性のさらなる向上を目的に,高張力鋼板の適用が拡大している1)。しかし,鋼板の高強度化にともなう問題の一つに,使用環境から侵入する水素に起因して水素脆化感受性が増す2)ことが挙げられる。一般に,鋼板の水素脆化感受性は,鋼板の種類3)や,付与される応力4)に影響するだけではなく,鋼板に侵入した吸収水素量が増加するほど増加すること5)が知られている。たとえば,自動車用鋼板のように,大気環境で使用される場合では,鋼板へ侵入する水素は,乾湿が繰り返される大気腐食過程において発生したものであること6)が知られている。よって,自動車用鋼板の水素脆化特性は,大気腐食環境における腐食過程とともに評価する必要がある。

一般的に大気腐食環境では,気温や湿度が変動するため,鋼材の腐食反応やその速度もそれらに応じて変化すると考えられる。このような大気腐食環境下において,鋼材の水素侵入挙動を把握するためには,鋼材の腐食状況とともに水素侵入量,水素侵入速度をその場で測定することが重要である。このような観点から,これまで著者らは,その場かつ連続的に水素侵入挙動を評価できる電気化学的水素透過法7)を用い,大気暴露環境における鋼材の水素侵入挙動について検討してきた。その結果,水素侵入挙動は大気環境における暴露期間や鉄錆の形成による表面性状に影響すること8),相対湿度が70%RHとなる時間において水素透過電流が極大値をもつこと9)など,1日の気温や湿度変化に応じて水素侵入挙動が変化することが明らかにされている。

また,特に自動車の場合,移動体であるがゆえに走行地域や走行時期,路面状況によって,その鋼板の腐食環境が複雑に変化する10,11)といえる。これまで,著者らは,電気化学的水素透過法に基づいた温度補償型水素侵入モニタリングセル12)を開発し,自動車の実走行状態での水素侵入挙動の評価に適用してきた。その結果,気象条件,路面状況など走行条件によって鋼板表面の腐食環境が変化し,それに応じて水素侵入量が変化することや,腐食速度の大きい環境ほど水素侵入量が増加することを明らかにしてきた13)。

ところで,自動車車体における厳しい腐食環境の一つとしてとして,融雪塩散布地域14)が挙げられる。これまでの研究から,腐食が厳しいほど水素侵入量が増加すること13)から,今後自動車用鋼板に適用される高張力鋼板への水素侵入挙動を評価するためには,融雪塩散布地域での水素侵入挙動を明らかにする必要がある。特に路面に散布される融雪塩は,走行により巻き上げられ車体に付着することにより腐食を引き起こすと考えられるため,自動車の実走行状態における腐食環境下での水素侵入挙動を調査することが重要である。

そこで,本研究では,著者らが開発した温度補償型水素侵入モニタリングセル12)を自動車に搭載し,融雪塩散布地域での実走行状態での水素侵入モニタリングを実施することにより,水素侵入挙動を評価した。さらに,自動車走行環境における環境因子と水素侵入量との関係について検討した。

試料は,270 MPa級冷延鋼板(板厚:0.75 mm)であった。その化学組成をTable 1に示す。この試料を65 mm角にせん断し,片面を2000番まで耐水SiC研磨紙で機械研磨した。さらに,フッ酸+過酸化水素水混合溶液(=6 mL:94 mL)中で,機械研磨面を50 μm以上の化学研磨することにより,約0.7 mm厚の試験片を得た。その後,化学研磨面に厚さ400 nmのPdめっきを施した。Pdめっきは40°Cに加温した市販のパラジウムめっき液(小島化学薬品(株)製Kピュアパラジウム)中において,3 mA/cm2で480 sの定電流条件でおこなった。

| C | Si | Mn | P | S | Fe |

|---|---|---|---|---|---|

| 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | ≦0.01 | bal. |

Fig.1は,車載搭載に用いた温度補償型水素侵入モニタリングセル12)(以下,水素侵入モニタリングセルと記載)の概略図である。図に示すように,水素侵入モニタリングセルは,4つの3電極式電気化学セル(接液面積:1.1 cm2)からなっている。このセルの上部に先に準備した鋼板を,Pdめっき面が溶液に接触するように固定した。各セルには,窒素で24 h以上脱気した0.2 kmol/m3のNaOH溶液に凍結防止剤としてジメチルスルホキシド(DMSO)を体積比として30%混合させた溶液を注入した。DMSOは水溶液中でイオンに解離せず,水素検出面を保持する電位において酸化還元反応を引き起こさないことから水素透過電流に影響を及ぼさない溶媒として適用された。

Schematic drawing of hydrogen absorption monitoring system for on-vehicle monitoring test.

溶液注入後,水素検出面を+0.20 V vs. Ir/IrOxに定電位分極し,電流が10 nA/cm2以下となるまで十分に待機した後,2・2に記載するように車体の所定場所に設置した。また,腐食環境に供する前段階において,定電位分極開始後の水素検出面の電流の気温変動が4つのセルで一致することが確認された。このため,Fig.1に示すように,鋼板の一部をシリコンシーラントで完全に被覆し,腐食環境から隔離した鋼板に対する水素検出面の電流値から,環境に暴露された鋼板に対する電流値を減算することで,気温変化にともなう残余電流変化を除去する温度補償操作をおこなった13)。本研究では,温度補償操作をおこなったあとの電流値を水素透過電流として解析に用いた。

2・2 自動車走行試験自動車走行試験は,Fig.2に示すように,スウェーデンのストックホルムからヨーテボリ間の約500 kmにおいておこなわれた。このとき,水素侵入モニタリングセルをトレーラに設置し,水素透過電流値を測定した。Fig.3は,水素侵入モニタリングセルとその他のセンサを含めたシステムを設置した位置を示した図である。設置したシステムが直接雨水に被水しないよう前輪から約3.5 m離れた場所のトレーラ下面の幅中心側に表面が路面と垂直となるようにセルの取り付けパネルを設置し,そのパネル上に水素侵入モニタリングセルを取り付けた。このとき,水素侵入モニタリングセルは,地表から高さ約60 cmで,鋼板暴露面が車両中央側を向くように固定した。また,水素侵入モニタリングセル近傍には,Fe/Ag型ACM(Atmospheric Corrosion Monitor)センサ15),温湿度センサ,水素侵入モニタリングセルに設置したものと同じ鋼板を取り付け,走行試験中における温湿度変化を測定し,鋼板の被水や濡れ状況を観察できるようにした。

Location of on-Vehicle monitoring test.

Schematic drawing of location of monitoring system and other instruments set on the test vehicle.

自動車走行試験において,車両により巻き上げられる路面の融雪塩や泥の組成を分析するために,直径20 mmの穴を付与したプラスチックボトルを車体下部に設置した。分析方法は,ボトルおよび内容物を蒸留水で十分に洗浄し,100 mLにメスアップした抽出液について,イオンクロマトグラフィーを用いて,アニオン種,カチオン種を分析した。分析された各イオンの濃度は,走行日数で割り算することによって,走行試験中の道路から飛散された日平均量として解析に用いられた。

水素侵入モニタリングセル近傍に設置された鋼板は,走行試験終了後に回収され,表面に付着した塩分量を測定することにより,水素侵入面表面に付着したと考えられる塩分量を推定した。回収された鋼板は,10分間蒸留水に浸漬され,測定された塩化物イオン濃度を鋼板面積で割り算することにより単位面積当たりの付着塩化物量を算出した。

走行期間は融雪塩が散布されている2013年12月から34日間であった。走行の多くは,夜間に断続的におこなわれた。

2・3 自動車走行における被水環境模擬試験走行による連続的な被水が水素透過電流挙動に及ぼす影響を調査するために,実験室において鋼板の被水環境を模擬し,水素透過電流の測定をおこなった。この実験でも,Fig.1に示す水素侵入モニタリングセルを用いた。自動車の走行と停車の繰り返しでおこる断続的な液滴の付与は,連続的な液滴の付与と滴下停止の組あわせでおこなわれた。連続的な液滴の付与は,10°C,90%RHの環境において,5.1 kmol/m3のNaCl溶液(pH 6.1)を鋼板表面に50 mL/minで20分間連続滴下することでおこなわれた。一方,滴下の停止は,液滴付与後一定の滴下停止期間を設けることでおこなわれた。滴下停止期間は,1,5,10分間とした。水素透過電流は,被水環境模擬試験の間,継続しておこなわれた。

Table 2は,水素侵入モニタリングセル近傍に設置されたボトルから回収された,路面からの融雪塩を含む泥の可溶成分の分析結果である。比較として,最低気温が0 °Cを超え,路面への融雪塩散布がなくなったと考えられる5月から6月の春季に収集された泥の分析結果もあわせて記載した。Table 2より,融雪塩が散布されていた期間では,自動車走行試験期間で分析されたCl−量が,融雪塩を散布されない期間より約100倍多いことがわかる。このことは,自動車走行試験期間において,路面に散布された融雪塩が車体に向かって巻きあげられ,車体部分に付着したことを示している。また,融雪塩の散布がおこなわれた期間とおこなわれていない期間に採取されたカチオン種をみると,融雪塩散布期間では,Na+濃度が約90倍となっており,またCl−量の増分と近いことから,走行地域に散布された融雪塩種はNaClが主成分であったと考えられる。

| Ions | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | Fe2+ | Cl– | SO42– |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total (mg/m2/day) | 155 | 59 | 2366 | 57 | 155 | 3640 | 89 |

| In Spring (June) (mg/m2/day) | 93 | 42 | 27 | 33 | 105 | 36 | 11 |

Fig.4は,34日間の自動車走行試験終了後に回収された鋼板表面に付着していたCl−量の分析結果である。また,同図中には,本走行試験と同時に設置され融雪塩散布がおこなわれなくなった6月に回収された鋼板に付着したCl−量も示す。図より,本試験期間終了後に鋼板上に残存したCl−量は約10000 mg/m2であり,6月に回収された鋼板上に残存したCl−量の60 mg/m2に比べて多量の塩化物が付着したことがわかる。

Amount of Cl– on the steel surface after hydrogen monitoring test.

以上の結果から,本研究における自動車走行環境は,NaClを主成分とする融雪塩が散布された環境であり,走行により付着したCl−量が約10000 mg/m2に至ることが示された。

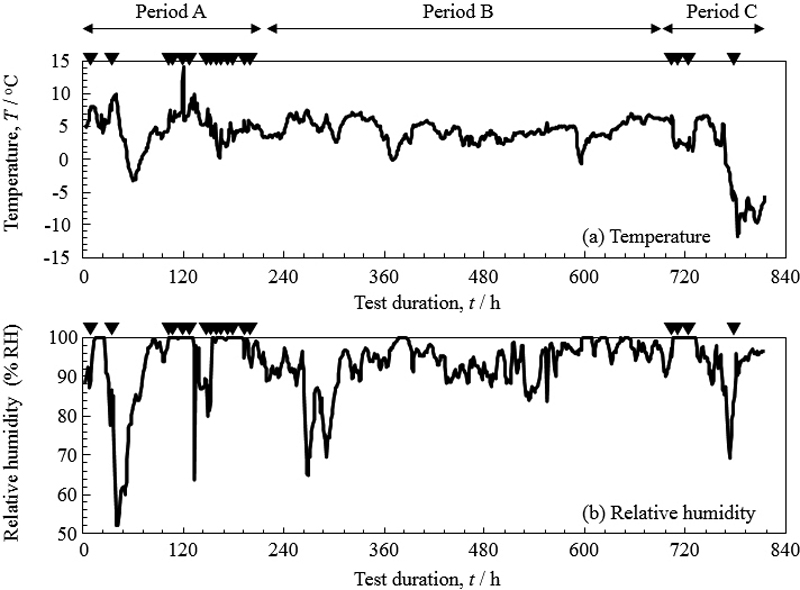

3・2 自動車走行試験期間における温度および相対湿度変化Fig.5は,自動車走行試験期間において,温湿度センサにより観測された温度変化および湿度変化である。図上部に示した▼は,本試験期間において,走行を開始したタイミングを示すものである。本研究では,走行と停止が断続的に繰り返されている期間(0~9日目)を期間A,駐車状態で,全く走行しなかった期間(10~29日目)を期間B,再度走行が繰り返された期間(30~34日目)を期間Cとした。図より,温度については,走行,停止による特徴はみられないが,湿度については,走行が繰り返される期間Aと期間Cにおいて相対湿度が100%RHを示すタイミングが長く続く状態が頻繁に観察された。一方,自動車が停止状態にある期間Bにおいては,湿度が100%RHとなる期間はほとんど観察されなかった。

Time variations of temperature and humidity in test duration during the on-vehicle monitoring test; temperature, (a), and relative humidity, (b).

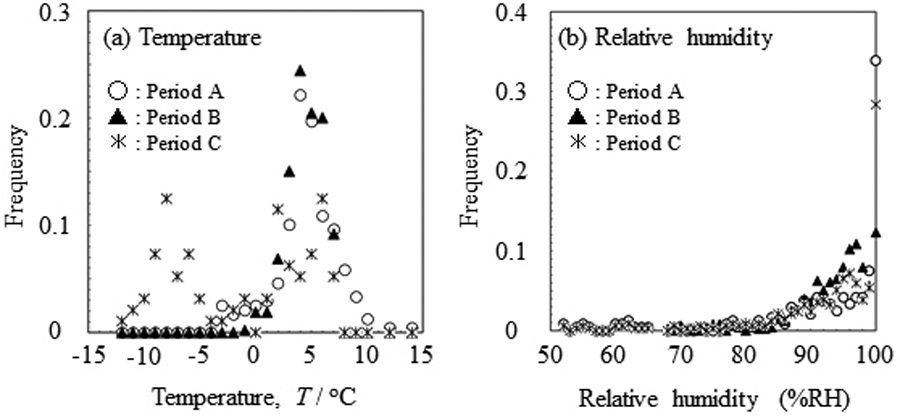

そこで,自動車走行試験期間におけるモニタリングシステム近傍の環境を特徴づけるために,1 hごとに観測された温度および湿度を1°C毎,5%RH毎に区切り,試験期間における度数分布として整理した。その結果をFig.6に示す。Fig.6(a)より,期間Cは期間Aおよび期間Bに比べて低温であることがわかる。それぞれの期間の平均温度は,4.5°C,4.5°C,−0.3°Cであった。また,Fig.6(b)より,いずれの期間においても高湿環境であり,各期間における平均相対湿度はそれぞれ92%RH,93%RH,92%RHであった。しかしながら,先に述べたように,期間Aおよび期間Cでは,期間Bに比べて,相対湿度100%RHの度数が圧倒的に高いことがわかる。これは,自動車の走行によって路面水が巻き上げられ,鋼板表面が被水したためであると考えられる。被水の詳細については,ACMセンサの出力電流変化を元に3・3で詳述する。

Frequency rate of temperature and relative humidity for each test period; temperature, (a), and relative humidity, (b).

Fig.7は自動車走行試験前および走行期間における,水素侵入モニタリングセルに取り付けた鋼板の外観写真である。図より走行開始から48 h経過後にセルの鋼板表面に錆が形成されていることから,鋼板表面で腐食反応が生じたことがわかる。190 h後の外観写真から鋼板表面全体に錆が拡大していることがわかる。また,190 h後の外観写真からわかるように,路面の泥が鋼板表面に付着しており,550 h後の泥の付着状況は変化しなかったことがわかる。

Photographs of sample surface taken in test duration during the on-vehicle monitoring test.

Fig.8は自動車走行試験期間に測定された水素透過電流,(a),ACMセンサ出力電流,(b)の経時変化である。図上部に示した▼は,Fig.5のときと同様に,試験期間における自動車走行が開始されたタイミングを示したものである。以下,それぞれの期間について挙動を整理する。

Time variations of hydrogen permeation current and ACM output current; hydrogen permeation current, (a), and ACM output, (b).

期間Aでは,走行開始後直ちに,ACMセンサの出力電流が急激に増加した。元田ら16)は,ACMセンサの出力電流が測定間隔10分の間に2倍以上増加した場合,その電流増加は,降雨などによって,センサ表面がぬれたことが原因であると報告している。このことから,期間AでみられたACMセンサの出力電流が急変したことについても,その出力電流が2倍以上に増加していたことから,走行によって路面の水分が巻き上げられ,それが鋼板表面に付着11)したためであると推察される。その後も走行開始直後において,ACMセンサの出力電流が急変する挙動を示した。

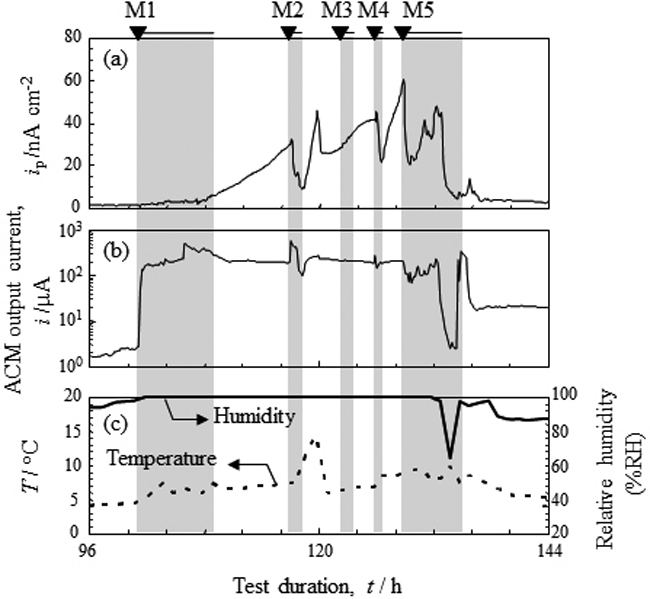

ここで,期間Aについて,自動車走行試験期間のうち水素透過電流が最大値を示した96~144 hに着目し,(a)水素透過電流,(b)ACMセンサの出力電流,(c)温湿度について,それらの経時変化をFig.9に示した。図中の網掛けは,自動車の走行期間を表したものであり,Fig.9に示すように自動車の走行は5度おこなわれた。ここでは,それらを区別するためにM1~M5と記した。Fig.9(b)をみると,M1,M2,M4においてACMセンサの出力電流が急激に増加していることから,自動車の走行直後から路面の融雪塩を含む水分が巻き上げられ,ACMセンサ上に吹き付けられたと考えられる。また,M1においては,その期間中も出力電流が繰り返し増加していることから,路面水の被水が断続的に繰り返されたと考えられる。一方,M3では,ACMセンサの出力電流は変化しなかったことから,走行による被水がなかったと考えられる。最後に,M5では,走行開始直後に,ACMセンサの出力電流は低下した。さらに,その後の走行途中において,出力電流の減少と増加を示し,停車後の出力電流がM1~M4の走行後の出力電流に比べて1桁低い値を示した。ACMセンサ出力は付着した塩化物量と相対湿度によって変化することが知られており,M5の走行直後の高湿時において出力電流が低下していることから,走行によって付着塩分量が減少したことが可能性の一つとして考えられる。以上の結果から,走行によって,塩分量の異なる水分が繰り返し巻き上げられ,その履歴によって,鋼板表面の水分や塩化物の付着状態が変化することが示唆された。

Time variations of (a) hydrogen permeation current, (b) ACM output current, (c) temperature and relative humidity in the period A.

次に,水素透過電流の経時変化と走行状態との関係について整理する。先に述べたように,M1では,断続的に鋼板表面へ水分が巻き上げられている。しかし,このとき水素透過電流はわずかな増加しか検出されず,被水による影響が水素透過電流に直ちに現れなかった。一方,M1の走行終了後から次のM2の走行が始まるまでの停車期間において,水素透過電流が徐々に増加した。このような水素透過電流挙動は,M2やM4でも同様にみられ,走行開始直後から走行中では水素透過電流が減少し,停止すると徐々に増加する変化を示した。

以上のことから,自動車走行時の水素透過電流挙動の特徴として,走行時の被水することよってACMセンサの出力電流に変化が直ちに現れることとは異なり,停止時において明確な電流変化が生じることがわかった。このことは,自動車走行時の水素侵入挙動が,鋼板周囲の温湿度の変化に関係しているというより,鋼板表面のぬれ状態,すなわち,水膜の液性と厚さの変化に強く関係していることを示唆するものである。このような水素透過電流挙動の詳細については,考察において検討する。以上の結果から,走行により鋼板表面に水分が付与された場合に水素透過電流が減少すること,路面の融雪塩を含む水分が付着した状態で保持される環境で水素透過電流が増加することが確認された。

3・3・2 期間Bにおける水素透過電流挙動停車期間である期間B(Fig.8)の水素透過電流は,期間Aにみられたような急激な変化を示さず,9~16日目,16~20日目に緩やかな増減を示した。停車期間における特徴として,走行による被水がおこらないため,新たに塩化物や水分の付着がなされないことがあげられる。Fig.7に示すように190 hから550 hの泥の付着状況が変化していないことから,停車期間では泥が洗い流されるような多量の水分付与がおこらなかったことが示唆される。すなわち,この期間における水素透過電流の変化は,水素侵入モニタリングセル周囲の温度と湿度変化によるものであると考えられる。

そこで,水素侵入モニタリングセル周囲の温度または湿度と水素透過電流との関係を整理した。Fig.10は,期間Bの277~373 hの範囲について,(a)水素透過電流,(b)温湿度の経時変化を示したものである。この期間で測定された温度および湿度の変化をもとに,水素透過電流挙動をI~IIIのサブ期間に分割した。Fig.10から,この期間中の相対湿度は,ほぼすべて75%RH以上であったことがわかる。先に述べたように付着塩化物種がNaClであることから,環境の湿度はNaClの潮解湿度を超えており,鋼板表面は濃厚塩化物イオンを含む液膜によって常時濡れた状態にあるといえる。

Time variations of (a) hydrogen permeation current and (b) temperature and relative humidity measured in the period B.

ここで,それぞれのサブ期間における水素透過電流と温度,湿度との関係をFig.11に示す。図より,サブ期間の温度,湿度は,Iは,比較的中温,低湿,IIは高温,高湿度,IIIは低温,高湿度と分類された。このとき,図より水素透過電流はIで最も大きく,IIIにおいて最も小さくなった。全体としては,IIIを除いて温度の増加にともない水素透過電流が増加する傾向,湿度の増加にともない水素透過電流が減少する傾向がみられた。

Relationships between (a) hydrogen permeation current and temperature and (b) hydrogen permeation current and relative humidity in the period B.

以上のことから,自動車が停止している環境では,鋼板周囲の環境(温度湿度)に関係して,水素透過電流が変化するといえる。

3・3・3 期間Cにおける水素透過電流挙動期間Cは,自動車走行期間であり,このとき観測された水素透過電流挙動は期間Aで観測されたものとほぼ同じであった。すなわち,走行開始後に電流が減少し,停車すると増加する挙動を示した。また,期間Cの後半におけるACMセンサの出力電流の大きな低下は,3・3・1で述べたように,走行中に液膜が乾燥したことが原因であると考えられる。そのため,その乾燥過程において,液膜の厚さ減少や塩化物イオンの濃度増加がおこり,水素透過電流の増加を示したといえる。この点は,同じく走行時に対応する期間Aにみられた水素透過電流挙動とあわせて考察する。

3・3・4 自動車走行状況と水素透過電流挙動との関係本研究の結果から,走行により融雪塩を含む路面水の付着が水素透過電流に影響することが示された。すなわち,水素透過電流は,(1)走行により路面の融雪塩を含む水分が鋼板に付着後後,自動車停車期間に増加すること,(2)温度上昇にともない増加すること,(3)付着した塩化物の潮解湿度以上の環境においては,湿度増加にともない減少することがわかった。また走行により,新たに被水すると水素透過電流が低下すること,長期間路面の融雪塩の新たな付着が無い場合には水素透過電流が減少することがわかった。

3・3で水素透過電流挙動と走行状態との関係を整理したように,走行時に塩分を含む路面水が鋼板表面に付着した直後では,水素透過電流はほとんど変化せず,停車時に電流が増加する傾向を示した。一方,自動車の停車時には,鋼板周囲の温度,湿度変化に応答した水素透過電流挙動がみられた。ここでは,自動車走行状態が水素侵入挙動に及ぼす影響について考察する。

これまで,飛来塩の付着により腐食が進行する大気腐食環境において,鋼材の水素侵入挙動の評価がなされている17)。Haradaらは,大気環境の相対湿度変化にともなう水膜厚さ変化が水素透過電流に影響し,相対湿度が60%RH以上となる水膜厚さが増加する場合に水素透過電流が減少することを報告している18)。このことから,期間Bのように自動車が停車している期間では,走行時に付着した塩化物が鋼板周囲の相対湿度変化にともない吸湿・乾燥を生じるため,水素透過電流変化が観察されたといえる。一方,期間AやCのような自動車走行時では,融雪塩を含む路面水が断続的に巻き上げられ,それが鋼材表面に繰り返し付着することから,相対湿度変化よりむしろ被水状況が水素透過電流挙動に現れたといえる。ここで,このように,走行や停止のような走行状態に対して,なぜFig.8のような水素透過電流挙動が得られたかについて考察する。

4・2 自動車走行時における水素透過電流挙動走行による連続的な被水が水素透過電流挙動に及ぼす影響を調査するために,実験室において被水状況を模擬した環境における水素透過電流を測定した。また,水素透過電流の成因が,腐食のカソード反応の一部をになう水素発生反応の生起と関係するので,水素透過電流の大きさに,電位19),pH20)が影響すると考えられる。そのため,水素透過電流の測定と同時に,鋼板表面の腐食電位と付着水のpHを連続測定した。

Fig.12は,被水状況を模擬した環境における(a) 水素透過電流電流と(b) 電位の経時変化を示したものである。また,Fig.12(b)中には,測定されたpHの値と塩水を付与した時間(矢印)を示した。Fig.12(a)をみると,1分間の滴下停止期間を含む40分間では,水素透過電流に変化はみられなかったが,滴下停止期間を5分設けた条件では,47分後に水素透過電流の増加が観察された。さらに,その後,塩水を滴下した場合,滴下を続けている間は水素透過電流に変化がなかったが,滴下を停止すると顕著な水素透過電流の増加がみられた。また,滴下停止期間に増加した水素透過電流は塩水滴下により減少することがわかった。このような電流挙動は,Fig.9に示す自動車走行試験時の水素透過電流の変化に極めて類似しており,自動車走行時における観測された水素透過電流挙動は,路面の塩水が断続的に鋼板表面に被水することが原因であると裏付けられたといえる。

Time variations of permeation current, potential and pH in the laboratory test.

そこで,自動車走行時の水素透過電流変化の詳細をさらに検討するために,鋼板表面の電位とpH変化に着目した。Fig.12(b)に示すように,塩水の滴下開始(0分)から電位が卑方向に変化している。また,塩水付与中の鋼板表面のpHは6.1を示したが,塩水付与を1分間停止した後はpHが7へと上昇した。塩水付与を5分間停止した40分付近では,はじめ電位の貴化がおこり,その変化に遅れて水素透過電流が増加した。さらに70分付近においては,10分間塩水滴下をやめると,40分のときと同様に電位が貴化し,遅れて水素透過電流が顕著に増加した。このとき,pHは5.3まで低下していた。また,pHが低下しても,塩水が再度滴下されると鋼板表面に存在していた液膜が洗い流されたり,塩水濃度が低下することなどで,pHが初期値の6付近まで上昇した。これらのことから,水素透過電流の増加原因として,主に電位の卑化のみではなく,液膜のpHが大きく関係しているといえる。すなわち,自動車走行試験において,走行により融雪塩を含む路面水が被水する期間では,被水がおこったから直ちに水素透過電流が増加するわけではなく,電位に加え,水膜の液性変化が関係することが示唆された。

4・3 自動車停止時における水素透過電流挙動Fig.10およびFig.11に示したように,自動車の停止期間では,新たな融雪塩を含む路面水の被水がおこらないため,水素透過電流は,鋼板周囲の温湿度の影響を受けることが示された。ここでは,自動車の停止期間における湿温度変化が水素透過電流に及ぼす影響について検討する。

自動車停止期間に観測された相対湿度はほぼ75% RH以上であり,鋼板表面には常にNaClを含む液膜が形成していると考えられる。このような状況で,周囲の湿度が増加すると液膜厚さが増加21)することになる。Haradaら18)は,鋼板表面に1 g/m2のNaClを付着させ,一定温度の環境下において相対湿度を変化させた際の水素透過電流を測定し,その結果,相対湿度が60%RH以上で水素透過電流が減少することを示した。同様に,Omuraら17)も人工海塩を付与した鋼板の水素透過電流が,相対湿度が60%RHで最大値を示すこと,それ以上の高湿環境下では電流が低下することを報告している。これは,鋼板周囲の相対湿度の増加によって濃厚塩化物イオン濃度の液膜が吸水し塩化物イオン濃度が低下し,それよって電位の貴化とpHの増加がおこるためであると考えられる。これらの報告結果は,Fig.11(b)に示したように,相対湿度が高くなるほど水素透過電流が低下する傾向と一致するものである。

次に,Fig.11(a)に示すように,自動車停止期間において,鋼板周囲の温度が高いほど水素透過電流が大きくなる傾向を示した。Omuraら17)は温度の上昇とともに水素侵入が促進されることを示しており,本試験結果は従来知見に一致した。しかし,サブ期間Iにおいては,温度増加にともなって水素透過電流が減少する時間(302~315 h,以下サブ期間I’)がみられた。そこで,このように異なる温度依存性がみられた理由について考察する。

大気環境における昼夜の温湿度変化は,絶対湿度一定の条件で変動する22)。しかしながらサブ期間I’はFig.10に示すように,温度と湿度がともに増加しており,他の期間と異なる挙動を示した。そこで,Fig.10に示す期間において,絶対湿度を計算し,その経時変化をFig.13に示した。図よりサブ期間IのI’を含まない期間とサブ期間IIはそれぞれ絶対湿度が一定であることが示された。一方,水素透過電流に対して異なる温度依存性を示したサブ期間I’では,絶対湿度が増加している期間であることがわかる。サブ期間I’において,停車している地域の天候は雨であったことから,絶対湿度が増加したと考えられる。絶対湿度の増加は,液膜厚さの増加をもたらすために,水素透過電流が減少したと推定される。

Time variation of absolute humidity in the period B.

以上の考察から,停止期間における水素侵入挙動は,鋼板周囲の温度だけではなく絶対湿度に影響を受けることが示唆された。すなわち,絶対湿度一定下での温度上昇時は,温度の上昇に伴う水素侵入の促進に加え,相対湿度の低下により水膜厚さが減少するため,濃厚塩化物イオンからなる液薄膜となり,pHの低下により水素透過電流が増加する。一方,雨天時のように温度上昇とともに絶対湿度が増加する環境下においては,温度上昇に伴う水素侵入の促進に比べ,水膜厚さの増加による水素透過電流の減少が大きく影響することが示唆された。

本研究では,温度補償型水素侵入モニタリングセルを自動車走行試験に適用し,融雪塩散布環境における鋼板への水素侵入モニタリングを実施した。得られた結果を基に,走行および大気環境が水素侵入量に及ぼす影響について検討した。その結果,以下の知見を得た。

1)走行が繰り返される期間の水素透過電流は急激な変化を示し,走行により鋼板表面に水分が付与された場合に水素透過電流が減少すること,路面の融雪塩を含む水分が付着した状態で保持される場合に水素透過電流が増加することがわかった。路面水付着を再現した水素透過試験により,自動車が停車する期間の水素侵入挙動は,鋼板の電位変化による卑化のみではなく,鋼板表面に付着した液膜のpH変化が腐食反応における水素発生反応に大きく関係することが示唆された。

2)車両停止期間における水素透過電流は,温度上昇にともない増加すること,付着した塩化物の潮解湿度以上の環境においては,湿度増加にともない減少することが確認された。この理由として,水素侵入量は温度および鋼板表面の水膜厚さに影響し,水膜厚さを変化させる湿度ならびに天候による絶対湿度の影響を受けることが示唆された。