2020 Volume 106 Issue 12 Pages 961-972

2020 Volume 106 Issue 12 Pages 961-972

To evaluate microbial potentials for the material development of iron and steel slag, this study particularly investigated the chemical effect of slag, which was artificially coated with a microbial biofilm, on buffer action. Prior to evaluating the slag, this study also developed a method to determine the amount of microbes adhering to slag. To encourage the growth of Bacillus bacteria on slag, the slag was mixed with the bacteria in LB medium for 24 hours. After extracting microbial DNA using the hot-alkaline DNA extraction method, the microbial quantity attaching tightly to slag was determined from the concentration of the microbial DNA using Pico Green-based fluorometry. The adsorption isotherm between the microbial quantity attached to the slag and the corresponding reacting microbial amount was analyzed using the Langmuir and Freundlich adsorption models. To examine the buffering action of slag coated with and without microbes, each slag was immersed in distilled water for seven days. Next, both pH levels of each slag-containing solution and each amount of microbes attached to slag were determined. The pH increased in both solutions containing slag coated without biofilm and with partially desquamated one; in contrast, the slag coated with well-preserved biofilm showed a buffering action, resulting in an inhibited increase in pH. These results show that slag coated with biofilm is distinctively different from an original slag coated without biofilm in terms of buffer action. This processing technique using microbes could contribute to the development of a novel application of slag as a recycled material.

鉄鋼スラグは鉄鋼精錬過程で恒常的に排出される副産物であり,その多くは路盤材,コンクリート骨材など陸上用途を中心に活用されている1)。しかし,従来の鉄鋼スラグの用途は,他原料との競合にさらされている。この現状から,水と接する環境での利用も視野に入れ,スラグ自体の機能改変も含めた,鉄鋼スラグのさらなる用途の開発は重要である。実際に,先行研究2–4)において,水環境でのスラグの活用が検討されている。

環境中でのスラグの利用は,スラグ内に含有する環境規制金属の漏出懸念から,陸域では土壌環境基準で,海域等では海洋汚染防止法による水底土砂基準等の諸規則を考慮する必要がある。特に,スラグは,水環境下において,含有成分の溶出により,水域のpHを上昇させる。また,環境中でスラグを利用する場合,スラグの粒度や硬度などの物理性,スラグ含有組成などの化学性に加え,生物との相互作用(生物性)が不可避である。実際に,スラグとその他の物質との混合物の水域環境下における試験において,スラグ含有人工物の周辺部に微生物の存在が確認されている3,4)。

金属腐食の事例から,生物との相互作用は,時に材料の特性を変化させ,生物吸着により当該材料の機能を低下させる。一方,微生物の中には,生物学的採鉱(バイオマイニング(バイオリーチング))5–7),生物学的鉱物形成(バイオミネラリゼーション)8,9),生物学的環境浄化(バイオレメディエーション)10,11)の能力を有し,工業的・環境的に利益をもたらす生物も存在する。

本研究では,微生物の機能を用いて,材料としてのスラグの改良が可能かどうか,その基礎研究の一環として,微生物吸着スラグを作成し,その化学的効果を検証した。また,微生物吸着スラグの効果検証に先立ち,スラグ表面上に吸着した微生物の定量評価技術の開発を行った。なお,今回,微生物吸着スラグの効果として,スラグからの各種成分溶出の結果を反映し,かつ,簡単に評価できるpHを評価指標にした。

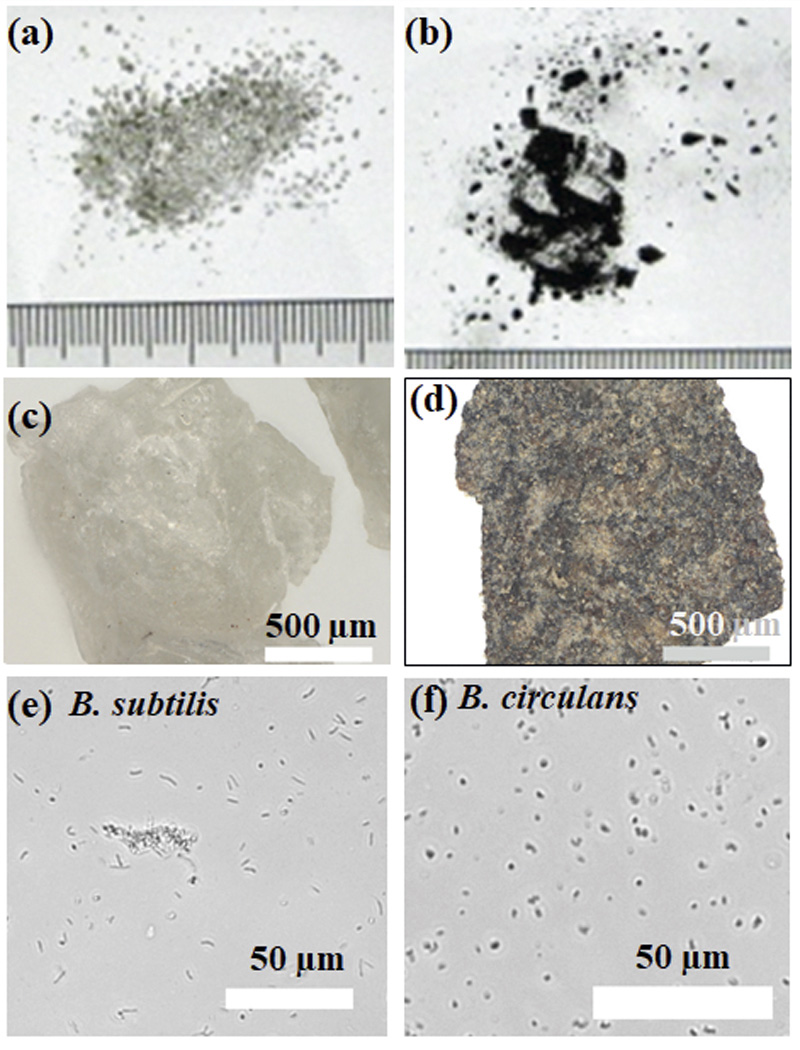

本研究では,実スラグ由来の微細粒スラグとして肥料に使用され,市販購入可能なケイカルとミネカルを用いた(Fig. 1a & 1b)。本研究では,ケイカルを高炉スラグモデル,ミネカルを転炉スラグモデルとして,これら2種類のスラグを以降の微生物吸着実験と微生物吸着スラグのpH緩衝作用の検証に用いた。なお,上記スラグ製品におけるスラグ粒のサイズを調整するため,ふるいで1 mm以上5 mm以下にサイズ調整し,微生物吸着実験に使用した。使用した2種類のスラグの成分組成は,外部分析機関に依頼し,蛍光X線分析法により分析した。実験に用いたケイカルとミネカルの組成はTable 1の通りで,両スラグともにCaO,SiO2,Al2O3,MgO等が基本成分であった。転炉スラグであるミネカルは,高炉スラグであるケイカルよりもFe2O3を多量に含み,その外観は黒色であった(Fig. 1c & 1d)。

Slag and bacteria used in this study. (a-d) Calcium silicate fertilizer (a & c) used as a model of blast furnace slag, and converter lime fertilizer (b & d) used as a model of converter slag, respectively. (e & f) Phase-contrast microscopic images of (e) B. subtilis cells and (f) B. circulans cells. The scale resolution is 1 mm in the panels (a & b). Each scale bar is 500 µm in the panels (c & d), and 50 µm in the panels (e & f), respectively. (Online version in color.)

| CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | SO3 | TiO2 | K2O | Fe2O3 | MnO | Na2O | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| mass% | 42.59 | 33.61 | 13.78 | 5.694 | 1.976 | 0.531 | 0.48 | 0.463 | 0.366 | 0.268 |

本研究では,スラグに吸着させる微生物として,環境中に普遍的なBacillus属の細菌であるB. subtilis(JCM11003株)とB. circulans(JCM2504株)を用いた(Fig. 1e & 1f)。各微生物は,独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター微生物材料開発室から購入した。

2・2 スラグへの微生物吸着とその評価・解析2・2・1 スラグへの微生物吸着操作Fig. 2は,スラグへの微生物吸着操作とその後の実験の流れを示している。微生物は,スラグへの吸着実験前にLuria Broth(LB)液体培地に懸濁し,30°Cで約24時間前培養し,増殖させた。なお,今回,LB培地として,市販のLB Brothタブレットを既定濃度で溶かして利用した。参考までに,基本的なLB培地の組成は,トリプトン,酵母エキスおよび塩化ナトリウムである。LB培地で前培養した微生物の濃度は,波長600 nmの吸光度を分光光度計で測定し,濁度(OD600: Optical density at 600 nm)として評価した。その後,一定量の微生物を含む微生物懸濁液(LB液体培地)とスラグ(高炉または転炉スラグ)を混合し,培養容器を30°Cで24時間静置してスラグ表面に微生物を吸着させた。この際,溶媒(LB培地)とスラグとの比率は,JIS K 0058-1(スラグ類の化学物質試験方法-第1部:溶出量試験方法「利用有姿による試験」)に記載のスラグからの成分溶出試験の濃度比12–16)に準じて,スラグ重量の10倍量相当の溶媒を加えた。微生物吸着操作後,浮遊して未吸着の微生物を含む培養上澄みをプラスチックピペットで除去した。さらに,スラグにスラグ重量の10倍量の洗浄液をプラスチックピペットで注ぎ,その洗浄液を取り除く操作を3回繰り返し,未吸着の微生物を取り除いた。この操作で未吸着の微生物を取り除いたスラグを「微生物吸着スラグ」として,2・2・2項目以降の操作に用いた。ここで,微生物濃度ゼロの試料として,微生物懸濁液との反応のかわりに,緩衝液(PBS; 136 mM NaCl, 2.6 mM KCl, 1.4 mM KH2PO4, 8 mM Na2HPO4)(pH7.3)とスラグを反応させ,洗浄操作を含むそれ以降の操作は,微生物吸着スラグと同様に行った試料を用意した。

Flow diagram of experimental procedures in this study. Here, the inset photograph is blast furnace slag. The treatment indicated with an asterisk was used for the adsorption isotherm analysis of the amount of microbes attached to slag. (Online version in color.)

上記の操作において,洗浄液は,実験目的により異なる溶液を用いた。スラグは水環境下でpHを変動させる。急激なpH変動により,吸着微生物が剥離する可能性がある。そのため,スラグ上の微生物吸着量を評価する実験では,洗浄液として,緩衝液(PBS)を用いた。一方,微生物吸着スラグによるpH緩衝効果の分析では,緩衝成分の残留を避けるため,PBSは使用せず,洗浄液として蒸留水を用いた。

また,反応スケールは,実験目的により異なるスケールを採用した。微生物吸着挙動の解析では,低濃度から高濃度の様々な条件の微生物を用意するため,小スケールの実験系とした(スラグ0.1 g/LB培地1 mL)。一方,pH緩衝効果の解析では,pH測定に使う電極が浸る程度の実験スケールとした(吸着操作時;スラグ2 g/LB培地20 mL,pH緩衝効果実験時;スラグ2 g/蒸留水などの各溶媒20 mL)。

2・2・2 各種スラグを浸漬させた溶媒pH測定スラグ自体の溶媒pHへの影響を確認するため,スラグ(高炉または転炉スラグ)を蒸留水,人工池水(APW; 0.1 mM NaCl, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2)(pH6.17)14,17)およびVan’t Hoff 人工海水(ASW; 462 mM NaCl, 35.5 mM MgCl2, 9.39 mM KCl, 99.8 mM MgSO4, 8.50 mM CaCl2, 59. 5mM NaHCO3)(pH8.50)14)に一定期間浸漬し,各溶媒のpHをpHメーターで追跡した。また,スラグと微生物を含むLB液体培地(微生物懸濁液)を混合し,24時間後の培養上澄みを回収した。この培養上澄みのpHをpHメーターで測定した。比較として,スラグを浸漬させていないLB液体培地(微生物非含有)のpHも測定した。

微生物吸着の効果を評価するため,洗浄操作後の微生物吸着スラグを蒸留水中に7日間浸漬し,7日後のpHをpHメーターで測定した。対照実験として,微生物を吸着させていないスラグを蒸留水中に7日間浸漬し,同様にpHを測定した。

2・2・3 微生物の検出と定量2・2・3・1 クリスタルバイオレットとスラグの反応クリスタルバイオレット(CV)色素18)は,微生物の検出によく使われる色素であり,細胞表面の多糖類など負電荷の生体分子と反応する(Fig. 3a & 3b)。スラグに吸着した微生物を定量する目的において,スラグ自体がCVと反応するかどうかは重要である。そこで,スラグをCV処理し,スラグのCVとの反応を検討した。まず,0.2%(w/v)CVを含むPBS溶液を調整し,スラグ0.1 gにプラスチックピペットでCV液1 mLを添加し,1時間30°Cで染色した。プラスチックピペットで反応上澄みを取り除き,スラグから未吸着CV液を除去した。プラスチックピペットで蒸留水1 mLをスラグに注ぎ,上澄みを除去した。この操作を4回繰り返し,スラグから未吸着CVの除去を行った。CV処理スラグを60°Cの乾燥器で一昼夜乾燥させた後,CV処理スラグを観察した。観察後,CV処理スラグにプラスチックピペットで95%(v/v)エタノールを加え,室温で10分間静置し,スラグに吸着したCVをエタノール抽出した。抽出液からスラグを除去するために,遠心分離し,上澄みの抽出液を回収した。分光光度計で抽出液の400 nmから700 nmの吸光度を測定し,CV依存的な吸収の有無を評価した。なお,対照実験として,CV液との反応のかわりに,PBS溶液とスラグを反応させ,エタノール抽出を含むそれ以降の操作は,CV処理スラグと同様に行った試料を用意した。また,CV色素の参照として,純粋なCV溶液(濃度10 mg/L)も用意した。

The detection reagent of microbes. (a) Schematic diagrams of both microbial cell wall and its cell membrane. (b) Molecular structure of chromatically crystal violet reagent that is used to detect molecules with negative potential. (c) Schematic diagrams of microbial DNA. (d) Molecular structure of fluorescent Pico Green dye that is used to detect DNA. (Online version in color.)

Pico Green19)は,生体分子の中でもDNAと選択的に反応する蛍光色素で,細胞から抽出したDNAの定量に使われる(Fig. 3c & 3d)。今回,スラグに吸着した微生物を定量するために,Pico Greenを用いた。まず初めに,2・2・1項目に記載の操作で,微生物吸着スラグを調整した。次に,10%(w/v)キレックス100樹脂20)を含むアルカリ溶液(50 mM Tris-HCl)(pH11)中に微生物吸着スラグを浸漬し,10分間100°Cで加熱した。その後,遠心分離でスラグを沈殿させ,微生物DNAを含む上澄みをプラスチックピペットで回収した。このDNA抽出液に対して,Pico Green蛍光色素を含むQubit dsDNA BRアッセイキット21)試薬を反応させ,DNA濃度を定量した。得られたDNA濃度とスラグ重量から,スラグに吸着した微生物量(MB:Microbaial binding amounts[DNA·µg]/slag・g)を算出した。

2・2・3・3 スラグに吸着した微生物の吸着挙動の解析スラグに吸着した微生物量(MB)とスラグと反応させた微生物量(OD600)のグラフから,吸着等温線を作成した。なお,スラグと反応させた微生物量とは,微生物吸着操作のために,スラグと微生物を反応させた際に,反応に添加した微生物濃度(OD600値)を意味する。得られた数値を以下の3つの解析プロット【解析プロットI】

| (1) |

| (2) |

| (3) |

ここで,式(1)におけるMBmax値は解析プロットから算出したスラグへの微生物の最大吸着量,Avgexp.値は最大吸着量相当の実験測定値の平均値,nは実験値におけるデータ数を表す。式(3)のαは有意水準を表し,本研究では,α=0.05とした。

2・3 スラグに吸着した微生物量とスラグ由来の溶媒pH変動の相関評価微生物吸着スラグ(添加微生物量はOD600 0.3相当,使用前のスラグ重量は2 g)を蒸留水中に7日間浸漬し(蒸留水20 ml),7日後の溶媒のpHをpHメーターで測定した。その後,プラスチックピペットで上澄みを除去し,プラスチックピペットで新しい蒸留水(20 ml)を加える操作を3回繰り返し,スラグから剥離した微生物を除去した。洗浄済みスラグを60°Cの乾燥機中で乾燥させた。その後,2・2・3・2節に記載のように,スラグに吸着した微生物由来のDNAを抽出し,抽出DNAを定量した。蒸留水に浸漬させる前のスラグあたりの微生物吸着量を0日目の吸着量として,蒸留水に浸漬後の微生物吸着量と比較した。

本研究で微生物吸着が与えるスラグへの効果検証のために,実スラグ由来の材料として市販ケイカルとミネカルを用いた。これらのスラグは,微生物実験に使いやすいサイズ(数mmサイズ)であるため,実験材料として選定した。ただし,当該スラグ製品は,明らかにサイズにバラツキがあった(Fig. 1a & 1b)。スラグを水環境に置くと,スラグ含有成分が溶出されるが,その溶出は,粒径と関りがある22)。そのため,今回使用したスラグは,どちらもふるいでサイズ調整したものを用意し,微生物吸着実験に使用した。

良く知られた現象として,スラグを水系溶媒に浸漬すると,溶媒のpHが上昇する(Fig. 4a)。特に,蒸留水や人工池水のような淡水溶媒は,人工海水と比べると緩衝作用が弱いため,浸漬直後から急激なpH上昇が起こる。溶媒中の化学物質の影響も考慮すると,微生物吸着と合わせた現象の把握が困難である。そのため,これ以降に示すスラグ浸漬実験におけるpH評価では,複数種の塩類を含む人工池水や人工海水ではなく,蒸留水を使った実験でスラグへの微生物吸着の効果を検証した。

The effect of microbial biofilm attached to the slag on buffer action. (a) The increase in pH of each solvent induced by slag. “DW” represents distilled water, “APW” represents artificial pond water, and “ASW” represents artificial sea water. (b) The changes of pH induced by each slag in LB medium. A pH value in LB medium was compared with each value in the media containing slag and microbes. (c & d) Bar graphs showing (c) the changes in the pH induced by the blast furnace slag coated without or with biofilm in DW, and (d) those by converter slag coated without or with biofilm in DW. A pH value induced by slag only was compared with the pH values by slag coated with biofilm. All error bars indicate standard deviation in panels b, c, and d. An asterisk denotes statistical significance using the t-test (P < 0.05). (Online version in color.)

まず初めに,2・2・1項目に記載の操作で,各スラグと微生物(OD600 0.3相当を添加)をLB培地中で混合し,24時間後(Fig. 2)のLB培地のpHを評価した(Fig. 4b)。ここで,図中の+/-は,各要素の有無を示す。24時間後のLB培地のpHは,高炉スラグを浸漬させた条件ではほとんどpHに変化がなかった。それに対して,転炉スラグを浸漬させると,LB培地のみのpHと比べ,統計的に有意にpHが上昇した。この際,微生物種の種類による差はほとんど見られなかった。ただし,LB培地自体の緩衝作用が高いため,蒸留水にスラグを浸漬した時(Fig. 4a)と比べると,両スラグによるpH上昇は抑制されていた。また,この操作を通して,未吸着の微生物を除去した微生物吸着スラグを得た(Fig. 2)。

上記操作で得た微生物吸着スラグを蒸留水に浸漬し,浸漬7日後のpHを評価した。この際,LB培地中(Fig. 4b)のような強い緩衝作用が働かず,蒸留水中ではいずれのスラグの場合もpHが上昇した(Fig. 4c & 4d)。しかし,微生物吸着高炉スラグ(Fig. 4c黒バー以外)は,微生物吸着させていない高炉スラグ単独(Fig. 4c黒バー)の場合と比べると,有意にpH上昇を抑制した。それに対して,微生物吸着転炉スラグ(Fig. 4d黒バー以外)は,転炉スラグ単独(Fig. 4d黒バー)の時と比べると,pH値は若干低かったが,統計的に有意といえる程の効果は確認できなかった。この結果から,微生物吸着スラグによる緩衝作用の強度は,吸着させた微生物の種類というよりは,スラグの種類により違いがあった。

ここで,材料表面への微生物の吸着はバイオフィルム23–25)と呼ばれる。バイオフィルムは,細菌が主に固体材料表面に形成する生物由来の膜状物質であり23),その内部には,バイオフィルムを形成する多数の微生物がとどまる。多くの微生物は中性域で増殖する。スラグにより誘導されるpH上昇は(Fig. 4a),微生物吸着(すわなち,バイオフィルムの形成と維持)に影響を及ぼす可能性がある。特に,Fig. 4cと4dにおいて,微生物吸着高炉スラグと比べ,微生物吸着転炉スラグの効果が弱く見えた。しかし,微生物吸着の有無に関わらず,転炉スラグは高炉スラグよりもpH上昇作用が大きい(Fig. 4a)。そのため,スラグに吸着している微生物の量が異なる可能性がある。したがって,スラグへの微生物吸着とそのpH緩衝効果について,その因果関係を考察するには,スラグへの微生物吸着操作から,その後の蒸留水環境への浸漬の時点で,吸着した微生物量が変化しているかの量的評価が不可欠である。

3・2 スラグ表面への微生物吸着量(バイオフィルム量)の定量3・2・1 CV色素とスラグとの反応微生物の吸着により形成されるバイオフィルムの観測として,各種顕微鏡観察や生化学分析が行われる。材料表面に吸着した微生物を直接可視化する各種顕微鏡法に対して,生化学分析では,特定の生体分子を抽出し定量したり,生体分子と定量的に反応する試薬の反応を検出する。スライドガラスや平坦な材料表面の片側のみを分析対象にした場合,表面を全スキャンできれば,表面に吸着した微生物バイオフィルムの定量は可能である。本研究では,スラグ粒(Fig. 1a-1d)に吸着した微生物の定量を目的としている。その場合,一面だけでなく,多面的なスラグ粒の全面に微生物が吸着するため,顕微鏡法による一面のみの観測では,スラグへの微生物吸着の全体像をとらえられない。

そこで本研究では,まず初めに,スラグに吸着した微生物量を評価できる生化学評価法を開発することにした。CVは微生物の可視化と定量に使用され,特に,ガラスやプラスチック基板に形成したバイオフィルムの評価に使われてきた23–25)。そこで,本実験でも,スラグへの微生物吸着の評価への使用を検討した。CVとスラグを反応させた結果,微生物吸着なしでも,外観の色合い変化から,高炉スラグは明らかにCVと反応していた(Fig. 5a & 5b)。一方,転炉スラグは,元々の色合いが黒いため,外観からはCVとの反応が不明瞭だった(Fig. 5c & 5d)。そこで,スラグに吸着したCVをエタノール抽出し,その抽出液をスペクトル測定した。エタノール抽出により,外観ではCVとの反応の判断が難しかった転炉スラグからも,CVの抽出を観察できた(Fig. 5e)。さらに,CV処理した各種スラグから得たエタノール抽出液をスペクトル測定した結果,CV処理した各種スラグの抽出液は,純粋なCV溶液と同波長に吸収極大を持つ吸収スペクトルを示した(Fig. 5f)。すなわち,CVがスラグ自体とも反応したといえる。

Reaction of slag with crystal violet (CV). (a & b) Photos of granulated blast furnace slag stained without (a) and with CV (b). (c & d) Granulated converter slag stained without (c) and with CV (d). (e) Ethanol extracts from each slag stained without and with CV, and that of CV solution (10 mg/L) as a reference. (f) Absorption spectra of an ethanol extract from each slag stained without and with CV, and the CV solution (10 mg/L). (Online version in color.)

CVは微生物細胞壁多糖類(Fig. 3a)と反応し,標的細胞を紫色に染め,簡易な設備で微生物を評価できる。CVは電荷依存的に微生物の細胞壁多糖と結合する。しかし,多糖類以外に,タンパク質やDNAとも反応する24)。また,有機物だけでなく,無機物にも反応する可能性があり,結果として,本実験では, CVはスラグ自体とも反応した(Fig. 5)。予備的に行った実験において,微生物吸着させたスラグでは,微生物に由来するCVの反応も見られたが(data not shown),個々のスラグ形状の差異のため,スラグ単独での定量値にバラツキがあった。以上の結果から,CV法でスラグに吸着した微生物量を正確に評価するのは困難といえる。

3・2・2 蛍光法を用いた微生物の検出一般に蛍光法は,検出の特異性と感度の高さが,比色法よりも優れている28,29)。CVがスラグ存在下では使えないため,本研究では蛍光法を採用した。スラグに吸着した微生物からアルカリ熱抽出法に基づきDNAを抽出し,抽出したDNA濃度を定量することで,吸着微生物量として評価した(Fig. 6a)。

Adsorption isotherm analysis of the amount of microbial biofilm attached to slag. (a) Flow diagram of experimental procedures for microbial DNA measurement. (b & c) Absorption isotherm of microbes onto (b) the blast furnace slag and (c) the converter slag. (b’) A partially magnified view of panel (b). (Online version in color.)

高炉または転炉スラグに添加する各微生物の量(OD600値)を変え,吸着操作24時間後の微生物のスラグへの吸着量を評価した。なお,Fig. 6bは高炉スラグの結果,Fig. 6cは転炉スラグの結果を示し,Fig. 6b’はFig. 6bの部分拡大図である。各色の丸印はスラグ重量あたりの各微生物の吸着量を示し,実線はこれらの平均値を使って得られた曲線を示す。OD600 0は,本定量法の精度確認のために,微生物非含有のPBS溶液にスラグを浸漬させた結果である。なお,微生物濃度ゼロとして,LB培地ではなく,PBS溶液とスラグを反応させた。これは,LB培地を使用した場合,初めに微生物を入れなかったとしても,LB培地の栄養分を使い,操作中に混ざり混む雑菌等が増え,微生物濃度ゼロの状態を作れなかったからである。本研究の結果,OD600 0の結果から,CV法と異なり,本検出法はスラグとは反応しなかった。すなわち,本方法では,個々のスラグの形状に影響されず,スラグに吸着した微生物だけを評価可能といえる。

また,実験の結果,少なくとも実験で使用した微生物量の範囲(OD600 ≤ 1.0)では,添加した微生物量(OD600値)が少ないほどスラグへの吸着微生物量が増加し,逆に添加量が多いと吸着量が少ない傾向が見られた。程度の差はあったが,この傾向は,高炉スラグと転炉スラグで概ね同様の傾向を示した。

3・3 スラグに吸着する微生物の吸着挙動の解析ガラスのような平面基盤に形成させたバイオフィルムでも,微生物バイオフィルムはタワー状構造のような部分的な多層構造を形成する。また,このバイオフィルムのタワー状構造は均質ではなく,局所的に高い構造や低い構造が混在したヘテロな構造になる23)。バイオフィルムの形状的特徴を考慮すると,微生物が吸着してスラグ上に形成される微生物バイオフィルムは,スラグと直接接触している微生物だけでなく,これらの微生物の上に重層し,スラグと直接接触していない微生物も含む,全体として多層構造を形成していると想定される。本研究では,スラグ表面と微生物の界面部分に関しては,少なくとも吸着等温線の概念で解析可能と考えた。そこで,Fig. 6bと6cで得られた結果を吸着等温線とみなして解析を行った。吸着挙動の解析には,主に単層吸着事象の解析に使うLangmuir式,単層吸着だけに制限しない可逆吸着を対象とした実験式であるFreundlich式,特定現象の経験則によるDubinin-Radushkevich式やTemkin式など複数の解析モデルがある30)。ここではスラグ表面との界面上の微生物吸着量を算出することを目的とし,LangmuirモデルとFreundlichモデルの両解析プロットに実験値をあてはめ,解析を行った。具体的には,Langmuirモデルとして解析プロットI(

An analysis of the maximum adsorbed amount of microbial biofilm onto the converter slag. (a–c) Analytical plots of (a) 1/MB vs 1/OD600, (b) MB vs MB/OD600, and (c) log10 MB vs log10 OD600. Here, MB indicates the amount of microbial biofilm attached to slag. (d) A comparison of each maximum adsorbed amount of microbial biofilm onto the slag, calculated using each analytical plot with an average value from the actual measured values. The circle, rhombus, triangle, and square symbols indicate each value from the actual measured values, panel (a), panel (b), and panel (c), respectively. (Online version in color.)

スラグ表面第一層への微生物の最大吸着量,実測値から作成した吸着等温線(Figs. 6b & 6c)および以下の式(4)または式(5)を用いて,微生物バイオフィルムの成長分を差っ引き,スラグ表面第一層に限定した吸着等温線の導出を試みた(Figs. 8a & 8b)。Fig. 8ではFreundlichモデルの解析から得られた最大吸着量を用いた。

| (4) |

Adsorption isotherm using actual measured values only (shown with solid lines) and a simulated curve using values calculated from an analytical plot using the Freundlich model (shown with dot-lines). (a & b) Adsorption isotherm of the amount of microbial biofilm attached to (a) the converter slag and (b) the blast furnace slag. (b’) A partially magnified view of panel (b). (Online version in color.)

上記計算により,添加濃度(OD600値)に従い,吸着量が増加し,その後,吸着量が飽和するという標準的な単層吸着の吸着等温線を導くことができた(Fig. 8aにおけるB. subtilisとB. circulansの点線グラフ,Fig. 8bにおけるB. circulansの点線グラフ)。なお,他の解析から得られた最大吸着量の数値を用いても,概ね同様の形のグラフを得ることができた。ここで導かれた単層吸着の吸着等温線(Fig. 8aと8bの点線グラフ)と実測値由来の実線グラフの差は,微生物バイオフィルムの成長を表すと考えられる。しかし,高炉スラグのB. subtilis(Fig. 8b)では,この解析操作を行っても,吸着量が完全に安定する範囲が見られず,標準的な吸着等温線とは若干異なるグラフ形状になった。この原因として,高炉スラグのB. subtilisでは,微生物添加量が高濃度範囲(本研究では最大OD600 1.0)でも微生物量の増加が起こっていた。そのため,データ中に,微生物バイオフィルムが過剰成長していない,スラグ表面第一層への微生物の最大吸着量に相当するデータが得られていなく,今回の解析で正しい最大吸着量を算出できなかったと考えられる。これを解決するには,より高濃度の微生物添加条件で実験を行うか,より短時間の培養処理で,微生物バイオフィルムが成長する前に測定し,スラグ表面第一層への最大微生物量に相当する値を得ることで,正確な単層吸着の吸着等温線を導けると考えられる。

3・4 微生物吸着量(バイオフィルム量)とスラグ誘導性pH上昇の緩衝効果との関係性Fig. 4において,高炉スラグでは微生物吸着はスラグ誘導性の溶媒pH上昇を緩衝したが,転炉スラグでは微生物吸着の効果が明瞭ではなかった。今回,この原因として,スラグ上の微生物吸着量を考慮し,再検討した。培養液中でのスラグへの微生物吸着量(微生物OD600 0.3相当添加時の吸着量)を0日目の吸着量として,その後,微生物吸着スラグを蒸留水に浸漬し,浸漬7日後の微生物吸着量と比較した。その結果,実験に使用した2種類のどちらの微生物であっても,高炉スラグでは,蒸留水に置換7日後も0日目とほぼ同程度の微生物が吸着していた。それに対して,転炉スラグでは,蒸留水置換7日後,B. subtilisでは約40%(0日目との比),B. circulansでは70%(0日目との比)以上の微生物バイオフィルムがはがれていた(Fig. 9a)。両スラグともに蒸留水中でpHが上昇するが,転炉スラグの方がその効果が大きく(Fig. 4a),急激なpH上昇により,転炉スラグではスラグに吸着した微生物が乖離したと考えられる。なお,水環境中で,スラグの含有成分が溶出するため,スラグは部分的に溶解している。しかし,微生物剥離が大きかった転炉スラグであっても,蒸留水置換7日後の転炉スラグは,ほぼ初めのスラグ粒の形状をとどめていた(Fig. 9b)。

The relationship between the amount of microbes attached to slag and buffering action. (a) A comparison of the amount of microbes attached to slag just after the adsorption treatment and the amount after immersion of the corresponding slag in DW for seven days. An asterisk denotes statistical significance using the t-test (P < 0.05). (b) Converter slag after immersion treatment of slag in DW for 7 days and the following microbial DNA extraction. A scale bar is 5 mm in the panel (b). (c) The relationship between the amount of microbial biofilm attached to slag and buffering action against the increase in pH induced by slag. The error bars, a color bar, and a dotted line indicate standard deviation, biofilm density onto slag, and the microbial amounts on the slag just after the attachment treatment, respectively. The black and white vertical lines indicate the pH values using blast furnace slag coated without biofilm and the values using converter slag coated without biofilm, respectively. (Online version in color.)

Fig. 9cでは,吸着微生物の残存割合とスラグ誘導性の溶媒pH上昇との関係をグラフ化した。図中の黒および白の垂直線は,スラグのみを蒸留水に浸漬した際のpH値を示し,〇印は各微生物を吸着した高炉スラグの結果,△印は各微生物を吸着した転炉スラグの結果を示す。また,点線は0日目の微生物吸着量を示す。結果として,微生物吸着残存量が多いほど,pH上昇を抑えていた。転炉スラグでは蒸留水浸漬7日後までに多くの微生物バイオフィルムがはがれているため(Fig. 9a),結果的にスラグ表面がむき出しになる箇所が所々あったと推察される。

今回,微生物吸着によるスラグの効果として,pHを指標に評価したが,スラグ誘導性のpHの変化は,スラグからの種々の成分溶出の結果を反映している。今後の課題として,微生物吸着により,pH変動に加え,各種のスラグ成分の溶出がどのように変化しているのか分析が必要である。また,転炉スラグでは,急激なpH上昇により,吸着した微生物が剥離した。高pH条件下でも微生物バイオフィルムを維持する仕組みを開発できるか検討が必要である。

3・5 スラグへの微生物吸着の意義本研究の結果,スラグへの微生物の吸着は,反応速度論的に解析可能であることが分かった(Figs.6–8)。すなわち,スラグ存在下あっても,微生物の吸着挙動は十分制御可能である。特に本研究では,吸着等温線を用いた解析により,材料と微生物バイオフィルムの界面上における微生物吸着量に加え,多層的なバイオフィルムの成長を推定する定量的解析法を見出した。また,これらの結果から,スラグの種類に関わらず,添加した微生物量が少ないほど,スラグへの吸着微生物量が増加し,逆に添加量が多いと微生物吸着量が少ない傾向が見られた(Fig. 10の上部)。

Explanatory diagram of both adsorption behavior of microbes to slag and the effect of microbial biofilm attached to slag on pH. (Online version in color.)

微生物がバイオフィルムを形成すると,溶媒に浮遊した自由生活性の状態と比べ,微生物の生理挙動や種々の物理化学的耐性が変化する22,23)。そのため,微生物のスラグへの事前被膜は,スラグからの成分溶出挙動を変化させる可能性がある。これは,本研究において観察された微生物吸着スラグのpH緩衝能からも推察できる(Figs. 4, 9 & 10)。これを上手く活用できれば,使用目的に応じ成分溶出を変化させたスラグ製品の開発に貢献できる。また,この技術は,微生物を用いた材料加工や表面処理技術として,新規の材料開発に展開できる可能性がある。

本研究では,スラグ誘導性の溶媒pH変化に対する微生物吸着の効果を検討した。また,スラグ表面上に吸着させた微生物量を評価する方法を検討した。以下に得られた結果をまとめて示す。

(1) Pico Greenをベースとした蛍光性DNA検出試薬は,スラグと反応せずに,スラグに吸着した微生物だけを選択的に評価できた。

(2)スラグ表面への微生物の吸着は,条件によりバイオフィルムの成長を含み,標準的な吸着等温線とはグラフ形状が異なった。

(3)スラグ表面に形成された微生物バイオフィルムは,スラグの種類によっては解離した。スラグ誘導性の溶媒pHの上昇を緩衝する上で,微生物バイオフィルムの維持は重要である。

本研究は日本鉄鋼協会 第26回鉄鋼研究振興助成,日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 研究会I「バイオフィルム被覆によるスラグ新機能創出」および日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会「化学的または生物学的処理によるスラグの機能変化とその評価・分析」フォーラムの支援を受けて実施された。