2024 Volume 110 Issue 11 Pages 871-879

2024 Volume 110 Issue 11 Pages 871-879

The effect of the manganese content of 7% nickel-added steel on cryogenic toughness was investigated. When Charpy absorbed energy was investigated in the steels with wide range manganese content from 0.05% to 2.16%, the absorbed energy at −196°C increased with a decrease of manganese content. The two steels with manganese contents of 0.2% and 0.8% were selected for use in a more detailed investigation regarding the dependence of toughness at −196°C on the intermediate heat treatment temperature, fracture behaviors and the retained austenite. Although the 0.2% manganese steel stably exhibited a high absorbed energy at −196°C at all intermediate heat treatment temperatures examined in this work, it was necessary to select an appropriate intermediate heat treatment temperature for the 0.8% manganese steel in order to achieve high absorbed energy at −196°C. The total amount of the retained austenite and the size and the nickel content locally segregated into an identical retained austenite were quantified by using XRD and SEM/EDS, and the characteristics of the retained austenite in the steels with low manganese alloy designs were investigated. The cleavage-type brittle fracture that appeared in some specimens was discussed from the viewpoint of the stability of retained austenite.

船舶分野で導入が進むLNG燃料タンクには高強度と優れた極低温靭性が要求されるため,9%Ni鋼が用いられている。9%Ni鋼が極低温で優れた靭性を発揮する要因は古くから議論されており,固溶Ni による転位易動度増大1)を通じて低温下での降伏応力上昇が抑制されること,安定な残留オーステナイト(以降, 残留γと表記)が存在すること2,3)が指摘されている。靭性に及ぼす残留γの効果には,不純物元素を集めるsink機能4)や,低温変形中の加工誘起変態による応力低減効果5),変態した硬質相によるひずみ硬化増大(ひずみ分散化)6)などが考えられている。未だ不明な点は多いものの,高Ni鋼の優れた低温靭性には残留γの存在が強く影響すると考えられている7,8,9)。

近年,鋼材の安定的な供給とコストの低減が求められており,Ni添加量を削減した7%Ni鋼が注目されている10,11)。7%Ni鋼はNi低減分を同じγ安定化元素であるMnで補い,中間熱処理で微細で安定な残留γを多量に生成させる設計である。しかし,一般的にMnは焼戻し脆化感受性12)を高め,偏析部での特性劣化を助長13)する懸念のある元素であり,Mn添加量はできる限り低減することが望ましいと考えられる。一方で,Mn添加量の低減はγ相の安定度を下げることを意味し,極低温靭性への悪影響が懸念される。

高Ni鋼におけるMn添加量の影響に関しては,Nagaiら14)は極低炭素11Ni-1Mo鋼, Nagashimaら12)は6Ni鋼において検討している。しかし,検討された最小Mn添加量は0.4%であり,さらにMn添加量を低減した場合の極低温靭性やミクロ組織,特に残留γに及ぼす影響は明らかでない。また,いずれの報告も安定な残留γの生成に必須とされている中間熱処理を実施しておらず,これらの報告を基に中間熱処理で得られる残留γとMn添加量の関係を議論するには適切ではない。

そこで,本研究では7%Ni鋼を対象にシャルピー衝撃試験で得られる−196°Cでの吸収エネルギーに及ぼすMn添加量の影響を調査し,低Mn成分化の可能性を検討した。その上でMn添加量を絞り込んだ2供試材,0.2%Mn鋼と0.8%Mn鋼について−196°Cでの吸収エネルギーに及ぼす中間熱処理温度の影響を残留γの観点から調査を行い,Mnを低成分化した場合の残留γの量や安定性を議論した。

真空溶解により,MnおよびMo量を変化させた実験室鋼塊を作製した。Table 1に供試鋼の化学組成を示す。Mn添加量を大きく変化させたSteel M1~M13はMn添加量の影響調査,Mn添加量をそれぞれ0.2%, 0.8%としたSteel QH, QLはMnを低成分化した場合の残留γの量や安定性の議論を目的とした供試材である。Steel M1~M13の一部はMn添加量に応じてMo添加量を調整し,強度上昇を狙っている。Steel M1~M13に関する基礎検討を基に,Steel QH, QLは引張強さが同等となることを狙いMo添加量を選んだ組成となっている。

| Thickness | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ac1 | Ac3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Steel M1~M13 | 15, 25 mm | 0.05~0.06 | 0.05~0.08 | 0.05~2.16 | 0.002~0.004 | 0.0005~0.0011 | 6.9~7.1 | 0.39~0.43 | 0.07~0.3 | ||

| Steel QH (0.8%Mn) | 15 mm | 0.05 | 0.05 | 0.82 | 0.003 | 0.0008 | 6.9 | 0.39 | 0.07 | 630°C | 730°C |

| Steel QL (0.2%Mn) | 15 mm | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.003 | 0.0006 | 7.0 | 0.39 | 0.20 | 640°C | 740°C |

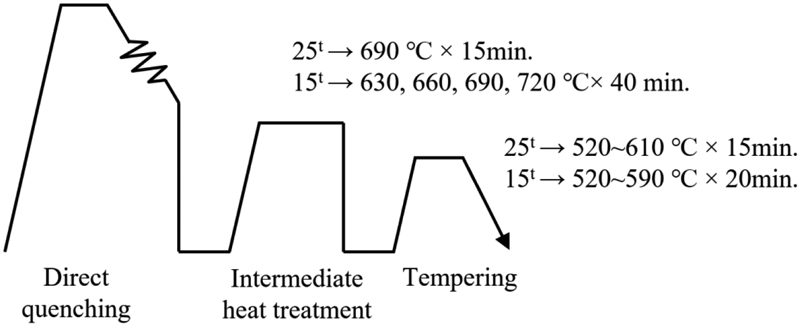

得られた鋼塊を1100°Cに加熱,120 mmまで分塊圧延後放冷し,圧延・熱処理素材に供した。Fig.1に圧延・熱処理条件を示す。TMCP型7%Ni鋼の一般的な製造方法,すなわち直接焼入れ後に,中間熱処理および焼戻しを実施した。圧延素材を1050°Cに加熱後,未再結晶オーステナイト域で圧下率が約60%の圧延を行い,15 mmあるいは25 mm厚に仕上げた後,直接焼入れした。続く中間熱処理(以降, Q’と呼ぶ)では630~720°Cで15~40分加熱後水焼入れ,焼戻しでは570~610°Cで15~20分加熱した後に空冷した。Q’温度は事前に測定した加熱時の変態点を参考に決定した。

Rolling and heat treatment condition.

熱処理後の鋼板から顕微鏡サンプルを切出し,研磨およびナイタールによる腐食の後,走査型電子顕微鏡(以降,SEMと表記)により組織観察を行った。残留γ量の測定はX線回折(以降,XRDと表記)を実施し,α相の(200) (211) γ相の(200) (220) (311)回折ピークを用いて算定した。試験片を液体窒素に30分間浸漬するサブゼロ処理前後で測定した結果にほぼ差異が無かったが,本研究ではサブゼロ処理後の測定結果を用いた。残留γのサイズと安定度を議論するためにSEMを用いたエネルギー分散X線分光(以下,EDSと表記)法による面分析を行い,Ni濃度分布を基にγ相を特定した。観察倍率は10000倍,SEMの加速電圧は5 kVとし,得られたEDS面分析結果よりNi濃度分布を作成し,画像処理ソフトによりγ相に相当するNi濃化域の平均Ni濃度,円相当径を求めた。

熱処理後の鋼板から2 mmVノッチシャルピー衝撃試験片を採取し,計装化シャルピー衝撃試験に供した。試験片採取方向は,圧延方向に垂直な方向とした。試験温度は−196°Cとし,各供試材に対して3本ずつ試験を実施し,吸収エネルギーおよび荷重ー変位曲線を測定した。荷重は試験機のハンマーに装着した半導体歪ゲージ,変位はハンマー回転軸に装着した変位計で計測し,サンプリング速度5×105 /sで記録した。シャルピー試験と同様に丸棒引張試験片を採取し,室温および−196°Cにて引張試験を実施した。室温試験の試験片形状は平行部直径6 mm,標点間距離25 mmとし, ひずみ速度3.3×10−3 /sの下,破断まで負荷を行った。−196°C試験は平行部直径3.5 mm,標点間距離30 mm,ひずみ速度2.8×10−4 /sとし,破断までの試験に加えて付与ひずみ量に対する残留γ量の変化を調査する目的で途中除荷試験も行った。

Fig.2(a)にSteel M1からM13の室温における引張強さ,Fig.2(b)に−196°Cにおけるシャルピー吸収エネルギー,Fig.2(c)にサブゼロ処理後の残留γ量をMn添加量に対して示す。Fig.2(a),(b),(c)はいずれも実験結果の個値をプロットしている。これらは,ほぼ同じQ’温度(690°C),焼戻し温度(570°C~590°C)を施した供試材であり,Mo添加量をほぼ一定の0.07~0.08%としてMn添加量を変化させた供試材に加え,低Mn化した場合であっても0.8%Mn鋼と同等の引張強さとなることを狙いMoを変量させた供試材に区別して示している。Fig.2(b)のシャルピー衝撃試験においては,脆性破面を生じた試験片は破線白抜きプロットで示しており,脆性(へき開)破面率も併記している。Mn添加量のみを変化させた供試材では,Mn添加量が低いほど引張強さは低下し,残留γ量も減少する傾向にあった。低Mn化に応じ Mo添加量を増加させた供試材は引張強さが上昇しており,0.2%Mn鋼に対し,Moを0.15~0.23%添加することで0.8%Mn相当の引張強さが得られている。一方,Fig.2(c)に示した残留γ量にはMo変量の影響は現れていない。−196°Cにおける吸収エネルギーは,Fig.2(b)に示したように,総じてMn 添加量が低いほど増大する傾向であり,Mo変量の影響はほとんど現れていない。Mn添加量が0.8%未満の場合は,脆性破面率は0%,すなわち全面延性破壊であり,ここでの吸収エネルギーの変化は延性破壊に対する強度と延性の両者の変化に関わる。ただし,Mo添加量の増加で引張強さが上昇しているにも関わらず吸収エネルギーにその影響が現れなかったことから,このMn添加域での吸収エネルギー変化の理解には延性き裂進展抵抗への影響を考慮する必要性が示唆される。この点に関しては,強度を揃えたSteel QL,Steel QHの結果を用いて4・2節で考察する。一方でMn添加量が0.8%以上の場合,Mn添加量の増加で吸収エネルギーは低下するが,一部にへき開破壊を生じ,Mn添加量が0.8%Mn未満の領域よりも吸収エネルギーが低位となる傾向を示した。ただし,供試材の中で0.8%以上のMn変量材は十分な数の検討を行えていないため,詳細は不明である。

Effect of manganese on (a) tensile strength, (b) absorbed energy at −196°C and (c) volume fraction of retained austenite. (Online version in color.)

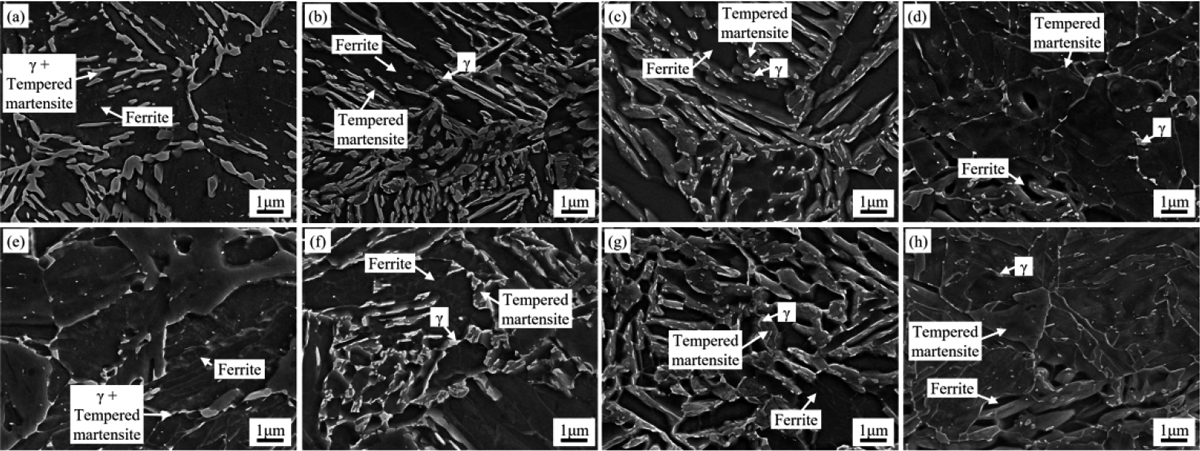

Q’温度を変化させた0.8%Mn鋼,0.2%Mn鋼のミクロ組織をFig.3に示す。以降,例えばQ’加熱温度が630°Cの材料をQ'630°C材と,0.2%Mn鋼で630°CのQ’処理を行った供試材を0.2Mn/Q’630°Cと表記する。Q’630°C材では直接焼入れで生じたマルテンサイトがよく焼戻された組織(以降, フェライトと表記)中に残留γ,セメンタイト,焼戻しマルテンサイトが分散している。Q’660°C材,Q’690°C材では,フェライトと焼戻しマルテンサイトに加えて焼戻しマルテンサイト中に残留γやセメンタイトが微細かつ密に分散している。また,Q’720°C材では,焼戻しマルテンサイト主体組織でわずかにフェライト組織と微細な残留γとセメンタイトが疎らに分散している。

SEM images of microstructure for (a) 0.8Mn/Q’ 630°C, (b) 0.8Mn/Q’ 660°C, (c) 0.8Mn/Q’ 690°C, (d) 0.8Mn/Q’ 720°C, (e) 0.2Mn/Q’ 630°C, (f) 0.2Mn/Q’ 660°C, (g) 0.2Mn/Q’ 690°C and (h) 0.2Mn/Q’ 720°C.

XRDで測定した残留γ体積率とQ’温度の関係をFig.4に示す。Mn添加量によらずQ’660°Cの条件で最も残留γ量は多かった。またQ’温度によらず0.2%Mn鋼の方が0.8%Mn鋼よりも残留γ量が少ない傾向であった。

Relationship between volume fraction of retained austenite evaluated by XRD and intermediate heat treatment temperature.

Fig.5(a)に−196°Cにおける降伏応力と引張強さ,Fig.5(b)にシャルピー吸収エネルギーに及ぼすQ’温度の影響を示す。Mo添加により引張強さを調整した0.2%Mn鋼の引張強さは,いずれのQ’温度の材料においても0.8%Mn鋼より若干高いものの,概ね同レベルといえる。降伏応力に関しても,Q’660°C材,Q’690°C材,Q’720°C材では0.2%Mn鋼と0.8%Mn鋼とでほぼ同レベルであったが,Q’630°C材でのみ0.2%Mn鋼の降伏応力は0.8%Mn鋼よりも高い値となった。Fig.5(b)に示した−196°Cにおける吸収エネルギーは,Q’温度を変化させた場合に0.2%Mn鋼と0.8%Mn鋼とで異なる変化を示した。すなわち,0.8Mn/Q’690°Cが最も吸収エネルギーが高くなったが,0.2%Mn鋼では吸収エネルギーのQ’温度依存性が弱かった。

Effect of intermediate heat treatment temperature on (a) yield stress and tensile strength at −196°C, (b) absorbed energy at −196°C.

シャルピー荷重変位曲線をFig.6に示す。Fig.6(a),(b),(c)および(d)ではそれぞれQ’温度別に0.2%Mn鋼,0.8%Mn鋼を比較している。最大荷重は0.8%Mn鋼と比較して0.2%Mn鋼の方がやや高い傾向であったが,これはFig.5に示した降伏応力や引張強さの差異が反映されたものと思われる。最大荷重後の荷重低下は,0.2%Mn鋼の方が0.8%Mn鋼よりも緩やかな傾向であった。また,0.8Mn/Q’630°Cと0.8Mn/Q’720°Cでは,安定な荷重低下中に不安定破壊が発生し,急激な荷重低下が確認された。不安定破壊発生後の荷重低下量は0.8Mn/Q’630°Cで大きく,0.8Mn/Q’720°Cではわずかであった。不安定破壊が生じた0.8Mn/Q’630°Cと0.8Mn/Q’720°CのSEM破面観察結果をFig.7に示す。荷重低下が大きかった0.8Mn/Q’630°Cでは,へき開破壊が確認された。へき開破壊への遷移が不安定破壊の原因と考えられる。一方,荷重低下がわずかであった0.8Mn/Q’720°Cではへき開破壊は確認されず,破面に垂直な縦方向の割れ(規模の小さいセパレーション)が散見された。

Relationship between load and displacement in the instrumented charpy impact test. (a) Q’630°C, (b) Q’660°C, (c) Q’690°C, (d) Q’ 720°C.

SEM images of brittle fracture surface for (a, b) 0.8Mn/Q’ 630°C, (c, d) 0.8Mn/Q’ 720°C. (a, c) Low magnification images, (b, d) high magnification images of area surrounded by dotted line in (a, c).

0.2%Mn鋼,0.8%Mn鋼においてシャルピー衝撃試験で得られた−196°Cでの吸収エネルギーのQ’温度依存性の差異は①不安定破壊発生の可否,②最大荷重値の差異,③最大荷重後の荷重低下勾配の差異に起因していた。この内,②は0.2%Mn鋼の強度調整の問題であり,以下の議論から省く。以下では4・1節で①の観点,4・2節で③の観点から考察を進める。

4・1 へき開破壊発生と残留γの関係0.8Mn/Q’720°Cで発生した破面に垂直な縦方向の割れは割れ方向が最大主応力方向にほぼ垂直かつ圧延組織に沿った方向であり,Mn添加量が高い0.8%Mn鋼でのみ確認されたことから,Mnの偏析が影響していた可能性がある。この形態の破壊が本水準でのみ発生した原因は今後さらなる調査が必要である。一方,0.8Mn/Q’630°Cではへき開破壊を生じたが,Ôokaらは−196°Cで安定な残留γであっても低温での衝撃時にマルテンサイト変態し,へき開性破壊の原因となり得ること,ただし,影響の程度は残留γの大きさ次第であると推定している15)。0.8Mn/Q’690°Cは0.8Mn/Q’630°Cとほぼ同程度のγ量であったが,へき開破壊は発生しなかった。同様に,0.8Mn/Q’630°Cと同じ熱処理条件である0.2Mn/Q’630°Cでもへき開破壊は生じていない。すわなち,中間熱処理温度やMn量の違いによって残留γのサイズと安定度が変化し,へき開破壊の発生可否につながったものと類推される。そこで,0.8Mn/Q’690°Cと0.8Mn/Q’630°C,同じ熱処理条件の0.2%Mn鋼を対象に残留γのサイズおよび平均Ni濃度を測定し,比較を行った。残留γ中の溶質元素濃度,特にγ形成元素の濃度は素地の焼戻しマルテンサイトよりも高くなる2,15,16)ので,SEM/EDSの面分析でNi濃度マップを測定し,局所的にNiが濃化している部分を残留γと判断して画像処理で抽出,その円相当径およびその領域の平均Ni濃度を求めた。Fig.8にNi濃度マップおよび画像解析で残留γを抽出した後のNi濃度マップの1例を示す。この手法で残留γと判断した領域の面積率は0.8Mn/Q’690°Cが7%,0.8Mn/Q’630°Cが5%,0.2Mn/Q’630°Cが3%,0.2Mn/Q’630°Cが1%であった。Ni濃度のみから判定しているため,Q’処理以降に変態したマルテンサイトも残留γと判定する可能性もあるが,この結果がFig.4で示したXRDの測定結果と概ね一致していること,XRDにより計測したサブゼロ処理前後の残留γにほとんど変化がなかったことから,定性的な議論に問題ないと判断している。Fig.9に残留γの円相当径と残留γ中の平均Ni濃度の関係を個々の抽出対象の散布図で示す。へき開破壊を生じた0.8Mn/Q’630°Cは0.8Mn/Q’690°Cと比べ,残留γの平均Ni濃度が低く,かつ500 nmを超える大きなサイズの残留γがある程度の頻度で存在している。0.2Mn/Q’630°Cや0.2Mn/Q’690°Cは残留γ内の平均Ni濃度が0.8Mn/Q’690°Cよりも低いものの,サイズは小さく,500 nmを超えるような粗大な残留γは観察されない。残留γによる十分な靭性向上効果を得るには中間熱処理温度に適切な範囲があり,それより低い場合には中間熱処理の冷却時にマルテンサイト変態せずγとして残留する割合が高くなり,最終的に不安定かつ粗大な残留γが生成すると報告される2,16)。0.8Mn/Q’630°Cの残留γは適切な中間熱処理温度よりも低い場合に観察される残留γの特徴と一致しており,安定度の低い残留γの存在が示唆される。不安定な残留γが極低温変形中に加工誘起変態する場合,残留γ中の炭素固溶量を考えると,ここで変態したマルテンサイトは著しく硬質であることが予想される。加えて,0.8Mn/Q’630°Cでは比較的大きな残留γも存在しており,変態したマルテンサイトも大きいということになる。すなわち,0.8Mn/Q’630°Cは中間熱処理が適切な温度範囲から外れたために,粗大な残留γが生成し,その残留γが加工誘起変態で粗大マルテンサイト化した結果,へき開破壊の発生を誘起したと類推される。

Example of Ni concentration map obtained by EDS in 0.8Mn/Q’ 690°C steel. (a) Original image (b) Retained austenite image extracted by local Ni concentration. (Online version in color.)

Circle-equivalent diameter and average Ni content of retained austenite for identical retained austenite. (a) 0.8Mn/Q’ 630°C steel and 0.2Mn/Q’ 630°C steel. (b) 0.8Mn/Q’ 690°C steel and 0.2Mn/Q’ 690°C steel. (Online version in color.)

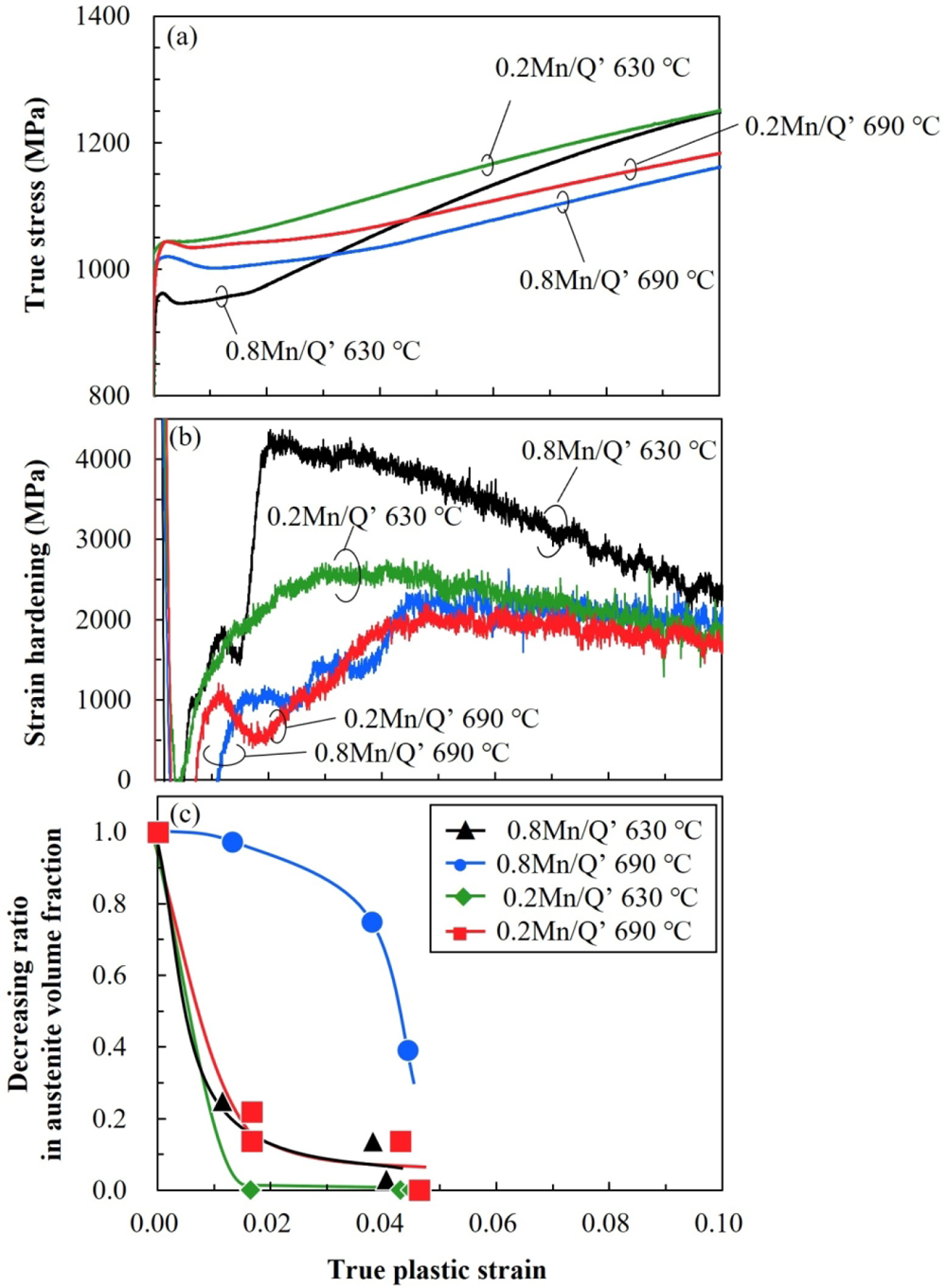

0.8Mn/Q’630°Cの残留γが極低温での変形で実際に変態し得たのか否かの傍証を得るため,−196°Cで引張試験および同条件での途中止め試験を実施し,ひずみ硬化挙動および残留γ量の変化を調査した。Fig.10(a)に真応力-ひずみ線図,Fig.10(b)にその微分値としてのひずみ硬化率,Fig.10(c)に途中止め試験片断面のXRDにより得られた残留γの減少率の関係を示す。縦軸の基準化には,各供試材のサブゼロ処理後の残留γ測定値を用いた。0.8Mn/Q’690°C,0.2Mn/Q’690°C,0.2Mn/Q’630°Cの結果も併せて示している。いずれの供試材においても,ひずみ増加とともに残留γ量は減少すると同時にひずみ硬化率が増大,残留γが加工誘起変態し,材料として硬化したことを示唆している。ただし,材料ごとに硬化挙動は異なっている。すなわち,Fig.10(b)に示すように,0.8Mn/630°Cでは付与ひずみ1%程度から開始した硬化率上昇は非常に急激かつ付与ひずみ2%で最大となったのに対して,他材料は付与ひずみ4%まで緩やかな硬化率の上昇となっている。これらの結果は0.8Mn/630°Cの残留γが他に比べて不安定で加工誘起変態しやすかったこと,結果として大きな硬化を生じたのは変態により生じたマルテンサイトの量,サイズともに他に比べて大きかったことが影響したものと類推できる。切欠きやき裂といったひずみ集中部において,ひずみ誘起変態で生成した硬質のマルテンサイトがもたらす硬化は,ひずみの局在化を抑制するといった脆性破壊発生に対してプラスの効果が期待される17)。一方で,変形応力が高くなること,破壊起点となり得る硬質相を生じることなど脆性破壊発生に対してマイナスの効果ももたらし得る。また,変態終了直後に,ひずみ硬化率が急減すると,き裂先端近傍で歪み集中が促進され,脆性破壊発生が促進される可能性も指摘されている18)。平滑丸棒引張とシャルピー衝撃試験の応力状態の違いによる加工誘起変態に及ぼす影響は否めないが,定性的には本研究において0.8Mn/Q’630°Cでのみ,へき開破壊を生じて吸収エネルギーが低位であったのも,中間熱処理が適切な温度範囲を外れたために,生じた残留γの組成と大きさに起因した残留γの不安定性,それにより誘発される加工誘起変態で生成したマルテンサイト相の大きさの双方に起因したものと思われる。

Changes in (a) true stress, (b) strain hardening behavior and (c) decreasing ratio in austenite volume fraction for true strain. (Online version in color.)

4章冒頭で述べたように,0.2%Mn鋼と0.8%Mn鋼には最大荷重後の荷重低下勾配に差異があり,不安定破壊が生じない脆性破面率0%(100%延性破壊)の場合にもその差が吸収エネルギーに反映されていた。9%Ni鋼に関するFurukimiらの報告によると,残留γの存在は延性-脆性破面遷移温度を低温側に移行させるものの,延性破壊時の吸収エネルギーを低下させる傾向にあることを示している19)。Fig.11は本研究で得られた−196°Cの吸収エネルギーと残留γ量の関係をFurukimiらの結果にオーバープロットした結果である。□◇が本調査で100%延性破壊のプロット,〇および直線はFurukimiらの文献値である。本調査結果も100%延性破壊時は,γ量が少ないほど吸収エネルギーが増加する傾向で,Furukimiらの結果とよく一致した。不安定破壊が発生した◆のプロットは,延性破壊材とは傾向が一致せず,吸収エネルギーがやや低位となった。Fig.6に示した計装化シャルピー試験の結果では,0.8Mn/Q’660°Cは0.2Mn/Q’660°Cに比較して最大荷重も若干小さかったものの,最大荷重後の荷重低下の勾配が大きい。一般に計装化シャルピー試験では,最大荷重時に切欠き底に発生した延性き裂が安定進展する過程で荷重が低下することが知られている。すなわち,0.8Mn/Q’660°Cは0.2Mn/Q’660°Cに比較して,延性き裂進展抵抗が低いことが示唆される。Fig.6によると,0.8Mn/Q'660°Cは本供試材の中で残留γ量が最も多く8%であった。これらが加工誘起変態することで生じた硬質なマルテンサイトがボイドの起点となり19),延性き裂進展抵抗が低下したと考えられる。

Relationship between absorbed energy at −196°C and volume fraction of retained austenite.

7%Ni添加鋼のシャルピー衝撃試験で得られる−196°Cでの吸収エネルギーに及ぼすMn添加量および中間熱処理温度の影響について残留γの観点から調査を行い,以下の知見を得た。

(1)同じ中間熱処理温度ではMn添加量が低いほど,−196°Cにおけるシャルピー吸収エネルギーが増大した。

(2)0.2%Mn鋼は0.8%Mn鋼よりも残留γ量が少ないが,シャルピー吸収エネルギーの中間熱処理温度依存性が小さく,シャルピー吸収エネルギーは良好であった。0.8%Mn鋼は,中間熱処理温度変化によっては,脆性破壊の介在や最大荷重後の変形応力低下が大きくなり,シャルピー吸収エネルギーが低下する場合があった。

(3)へき開破壊が発生した0.8%Mn鋼/Q’630°C材は適切な中間熱処理温度から外れた結果,Ni濃度が低く,粗大な残留γを生じ,残留γの安定性が低いことが示唆された。極低温引張試験の結果では,そうした残留γが加工誘起変態し,付与ひずみ1%程度から開始した硬化率上昇は非常に急激かつ付与ひずみ2%で最大となった。

(4)0.8%Mn鋼/Q’630°C材で生じた脆性破壊は,上記(3)により生じた粗大な加工誘起マルテンサイトに起因したものと考えられる。