2023 Volume 1 Pages 3-10

2023 Volume 1 Pages 3-10

特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)理事。国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン理事。ビジネスと人権市民社会プラットフォーム代表幹事。アジア開発連盟(ADA: Asia Development Alliance)アドバイザー。早稲田大学Life Redesign College (LRC)講師、國學院大學法学部兼任講師。

京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。専門分野は 経済学史、経済思想。産業革命期イギリスの経済現象を当時の人びとがどう捉え、未来社会をどう描いたか、その中で経済学がどのように形成されたかを研究。Political Economy of Public Finance in Britain 1767-1873 (Routledge 2004)で日経・経済図書文化賞、『アダム・スミス-「道徳感情論」と「国富論」の世界』(中央公論新社、2008)でサントリー学芸賞を受賞。2019年、紫綬褒章を受章。2001年より大阪大学教授。2018年、大阪大学の人文学・社会科学の研究者を中心に、社会課題に向き合い2050年の社会を構想するシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ(SSI)」を立上げ、代表を務める。

2010年、一橋大学国際・公共政策大学院 グローバル・ガバナンスプログラム修了後、株式会社IHI入社。法務部、事業部門企画部、プロジェクトリスクマネジメント部にて、法務視点での全社リスクマネジメントを推進。2021年10月より、人事部にて人権デュー・ディリジェンスの実施、DE&I推進を担当。

立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科在学中の2002年よりJANICで勤務。これまでNGOの組織強化・研修事業、調査・政策提言、国際連携事業など幅広く担当。2020年4月に3度目の育休より復職。2021年度より事務局次長として、経営管理部門を中心に担当。2022年4月より現職。3人の男子の母。

「THINK Lobbyジャーナル」の創刊にあたり、若林秀樹所長、堂目卓生運営委員長に加え、プロジェクトリサーチャーの葉山木綿氏、THINK Lobbyの母体であるJANICの水澤恵事務局長の4人が、市民社会におけるシンクタンクの役割について話し合った。NGOをはじめとする市民社会組織だけでなく、民間企業や大学をどのように巻き込んで市民の政策起業力を高めていくのか、そのためにTHINK Lobbyがどのような役割を果たすべきなのか、それぞれの立場から意見が交わされた。(司会:芳賀朝子<THINK Lobby マネージャー>)

――本日は、バックグラウンドの違う4名の方々に集まっていただいた。まずは、THINK Lobbyにどのような形でかかわることになったか、その経緯を中心に自己紹介をいただきたい。

堂目:大阪大学大学院経済学研究科に所属しており、同時に、大阪大学のシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ(SSI)」の代表を務めている。専門は、経済学の歴史、および経済思想で、特に18世紀および19世紀のイギリスの経済学を研究してきた。産業革命をきっかけに近代化が進む中、知識人たち、特に経済学者と呼ばれるようになる人びとが、商業や産業の発展をどのように受け止め、将来の社会をどのように思い描いたかに関心を持ってきた。しかし、その後、今後、世界はどうなるのか、その中で私たちはどのような社会を目指すべきかを考えるようになり、2018年、大阪大学にシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ(SSI)」を設立し、2050年を視野に「命を大切にし、一人一人が輝く社会」を目指し、「まもる」「はぐくむ」「つなぐ」視点から社会課題に取り組んでいる。

水澤:THINK Lobbyの母体である特定非営利活動法人・国際協力NGOセンター(JANIC)の事務局長を2022年4月から務めている。JANIC歴は20年。アドボカシー業務の担当だった時期もある。

葉山:株式会社IHIの人事部に所属している。修士の時に防衛省でのインターンを経験した後、重工メーカーに入社した。「ビジネスと人権」という文脈には、大学の学部時代から興味を持っていた。IHIでは法務部などリスクマネジメント部門などに長くいたが、2021年10月に人権デュー・ディリジェンスを担当するために人事部に異動した。THINK Lobbyには、「ビジネスと人権」リサーチャーとして参加している。THINK Lobbyのプロジェクトで、企業が持つ本業の強みと、市民社会組織のスキル・知見というお互いの強みを掛け合わせることができたら、と思っている。

若林:市民社会シンクタンクを立ち上げた起点となる話をしたい。私は1993年に外交官としてアメリカのワシントンDCに赴いた。当時、ハーバード大学などで教鞭をとっていたロバート・B・ライシュ博士が、クリントン政権下で労働長官を務めていた。格差社会の到来を予測し、後にディーセントワークとも呼ばれるような価値観をアカデミックの中で研究し、同時に実社会に打ち出して社会を変えていこうとする取り組み、そして官公庁と民間組織を流動的に往来する「リボルディングドア」と呼ばれるキャリアのあり方に衝撃を受けた。日頃の研究を実社会で実現していくダイナミズムは日本にはなく、そのような仕組みを作り上げなくてはならない、と強く感じた。

日本は戦後、世界にキャッチアップしようと一生懸命がんばってきたが、経済成長に注力するあまり、政治と市民の距離が遠くなってしまったともいえるだろう。そしてトップに立ったとたん、追うべきモデルを見失い、どうしたらいいか分からなくなった。結局は他者の後追いをするしかなく、自らを分析し、政策を立案する能力や、政策力を競う市場を育むことができなかった。私は、市民社会にこの政策起業力を育てることが必要だと思っている。

2018年の内閣府の若者の意識に関する国際比較によると、「社会をより良くするため、私は社会における問題の解決に関与したい」という質問に対し、「そう思う」の回答は、韓国で29.9%、アメリカで43.9%、イギリスで32.4%であったが、日本はわずか10.8%だった。日本人の社会参画への関心が薄まっている。それを変えるための仕組みを作りたい、というのがTHINK Lobby立ち上げの原点だ。

――若林所長の話の中に、研究を実社会で実現すること、市民が社会課題に取り組む仕組み、という言葉があった。そこにシンクタンクの存在意義があるように感じるが、シンクタンクというものを、社会変革の中にどう位置付けてどんな役割を持たせるか、皆さんの考えを伺いたい。

堂目:THINK Lobbyも、私が立ち上げたSSIも、そして大学自体も、政府と市民をつなぐ中間組織であることを忘れてはならない。中間組織は、まず市民、特に政府の政策ではカバーできない人々、対象となっていない人々、脆弱な人々に寄り添って、声なき声を聴かなくてはならない。単なるフィールド調査では、ひとりよがりのシンク、データだけを使ったシンクになってしまう。当事者と一緒にアクトし、シンクしなければならない。その上で、当事者が本当は発したいが言葉にできない声を、言葉にしていく必要がある。しかし一方で、個人や個別の事例で感じたことを「言葉」にして普遍化することによって、個別性や真意をそぎ落としてしまう、場合によっては暴力になるという怖さがある。中間組織は、そうした言葉の限界や暴力性を知りながら、それでも社会に向かって、あるいは政策担当者に向かって声なき声を言葉にして、より良い社会や政策のために役立ててもらう役割を担っている。言葉のリレーによって、当事者の感情や思いに社会や政策担当者が共感できるようにする。やってみると大変難しい課題なのだが、これが中間組織、シンクタンクの存在意義だと思う。

(出典:堂目卓生)

葉山:企業も中間組織と位置付けていいのではないか、と思う。私が常々意識して気を付けているのは、「企業人も市民の一人である」ということだ。そう考えると、企業の中間組織としての役割は、これからますます大きくなっていくと思う。しかし、企業は営利組織であるため、営利活動を基本としながら、どのように中間組織として堂目先生が指摘されたような「声なき声に寄り添う」役割を担うのか、どこまで主体性を持って動くことができるのか、など整理が必要だろう。各アクターが同じように社会課題の解決を目指しているといっても、視点やアプローチの違いによりギャップが生じることもあり、そのギャップを生む背景をどう乗り越えるかが課題だと感じた。

水澤:「大学も中間組織である」という考え方は、素晴らしい。そう考える人は大学の中にたくさんいるのか。NGO業界の中で中間支援組織というと、JANICや日本NPOセンターなど、NGOをネットワークして支援する組織をさし、広い意味では財団も含まれる。大学や企業については、中間組織としてではなく「他セクター」という認識でとらえていた。

堂目:SSIを立ち上げる際、私自身は「善にある」世界から「善をなす」世界へと越境をしたと思っている。SSIを立ち上げる前は、いい研究をして学生を教育すればそれで「善い」と思っていたが、学問自体が、「善をなす」役割を積極的に担うべきだという考え方に移行した。社会問題の解決に学問は直接関わる必要はなく、それらは他セクターの人たちに任せておけばいいというのではなく、自らが現場に出向き、つながり、学び、提言にかかわっていくことが必要な時代状況だ。しかし、そう考えている人が多いかというと、まだ多くはない。

若林:大学は、それぞれの分野について研究成果を蓄積する、という学術的な場所。その成果を社会を変えるためにどう利用するか、というつなぎ役をするのがシンクタンクだと思う。われわれは市民社会組織としてそのつなぎ役をどう果たしていけるのか。最終的には調査研究の結果を社会実装していかないと、意味はない。例えば私がいたワシントンDCでは、何か問題があると、すぐにシンクタンクが動いてイベントをする。シンクタンクが動き、専門家が動き、政治家や研究者につながっていく。お互い学びながら変わっていく。そういう「つなぎ役」の役割がある。お互い持っている知識を共有して、社会をどう変えていくかというプラットフォームとなることが、シンクタンクの役割なのではないか、と思う。

――多様な社会課題を解決するための政策のあり方について、市民が関心を持ち、声を結集したいと考えた時、どのような環境や能力が必要だと考えるか。

堂目:シンクタンクが持つべき力は4つあると思う。第一に声なき声を聴いて、言葉にして、権限を持っている政府に届けるための「共感(エンパシー)の力」、特に苦しむ人に対する共感の能力が必要だ。共感なしに政策を考えると、何のための、だれのための政策なのかを忘れてしまう危険性がある。統計データや理論的なフレームワークに基づくことは言うまでもないが、そのうえで、現場の声を聴くということが決定的に大事だと思う。研究者は理論とデータだけで政策を打ち出そうとする傾向があるので、やはりちゃんと聴くことが大事だ。

次に、社会を動かすためには「時代を読む力」が決定的に大事だ。今がどんな時代なのか、次にくるべき時代は何なのか、ということを感じる力を養う必要がある。そのためには、歴史を知っておくということが重要だ。

第三に「言葉にする力」。声なき声を聴き、時代文脈を感じとって、そして人の心をかきたてて行動に移す、そうした力のある言葉を生み出すことが必要だ。その言葉は、単なるご宣託ではなく、科学的な根拠を持つ必要がある。しかし目的意識なく調査研究の結果を発信しても読まれないだろう。人々の関心をひきつけるような表現が必要だと思う。

最後に、以上を踏まえたうえで、社会に一撃を与えるようなプロジェクトを作り上げる「企画力」が必要だ。それは若林さんがおっしゃった政策立案能力ということでもあると思う。実際、SSIでは、さまざまなプロジェクトを立てて提言を試みている。特に、チームに大学院生などの若い世代を入れて、時間的なつながりも途切れさせないようにしている。

水澤:NGOの政策提言における役割というのは、現場の困っている人たちの声を政策決定者に届けていくというところだと考えている。従って、現場を持っているNGO活動を盛り上げていく必要がある。しかし、現場の声を聴いている人たちが、必ずしもアドボカシーの場面に出てきていないところは課題である。多くの団体では、調査業務や政府との交渉力に長けている人がアドボカシー業務を担当している。中には現場での活動経験を持つ人もいるが、今まさに現場にかかわっている人がアドボカシーの場面にも出てくることは少ない。それからアドボカシー業務には情報への感度や高い専門性が求められるため、現場の若い人たちにとっては「とっつきにくい」という印象がある。ウェルカムな雰囲気、分かりやすい参加の仕組みをつくることが必要だと感じる。会議などでも、いつも同じ顔ぶれのベテランたちが声を上げており、若い人たちが意見を言う機会、彼らの話を聴く機会が少ない。若手を巻き込んでいく力、引っ張っていくリーダーシップがとても必要。そこが私たちの課題だと認識している。

葉山:社会課題の解決に当たっては、企業の取り組みが足りない、意識を変える行動が必要だ、などの論調での話はよくある。その指摘は理解できるものの、当事者として居心地の悪さもある。企業で働く人も市民の一人であるが、居心地が悪かったり、責められたりしないようなスペースであるとありがたい。企業だけの行動変容ではなく、社会課題の解決にかかわるアクター全体がインクルーシブであり、気兼ねなく参加できる、という環境が必要だと思う。

そういうところで求められる市民の能力は2点ある。①相手の存在を認め合う、尊重しあう姿勢 ②必要かつ公平な情報に基づいて主張し、それを発信する能力。それを受け止める組織側としては、プロフェッショナルであること。幅広い知識を持ち、偏りのない目で見て、集まる意見を客観的に、公平に集約する力が求められると思う。

堂目:企業と市民の関係について、共助社会を支える「共感資本主義経済」という考え方を紹介したい。市民は主に3つの「器」で支えられている。政府、企業、そしてNGOなどの中間組織。企業にスポットを当てて考えると、企業は財とサービスを生産して、雇用をするということで市民を支えている。他方、その企業を、投資家、労働者、消費者という3者が支えている。投資家は、企業が市民社会に対してどんな支えをしているのか、サプライチェーンに対して何をしているのか、といった部分を見て、資金を投入する。いわゆるESG投資だ。労働者は、給料だけでなく、その企業がどんなふうに社会を支えているかを見て、労働サービスを提供する。消費者は、価格と商品の質だけでなく、サプライチェーンの外部性を考慮して買うものを決めていく。これは倫理的消費と呼ばれるものだ。

これらは、厳密に言えば、企業への共感というよりも、企業の活動によって「恩恵を受ける人びと」の喜びや感謝への共感である。こうした同胞への共感に基づいて企業を支えることができれば、すべてを国有化して社会主義にしなくても、私有財産と選択の自由を認めつつ、経済を運営していくことができる。私は、このような方法によってしか、資本主義を残す方法はないと思っている。

SSIでは、企業や経済団体と一緒になって「支えの見える化」を目指して、企業の評価指標を作ろうとしている。消費者がこの指標で買い物の仕方をどこまで変えるのかなど、まだ実験段階だが、挑戦してみる価値はあると思っている。

(出典:堂目卓生)

葉山:「ビジネスと人権」については、企業が人権に対して何をすべきかという情報はすでに多くあるので、それだけではシンクタンクとして新しい付加価値を提供しにくい分野だ。「ビジネスと人権」に加えて、企業が公正な社会を実現するのにはどうしたらいいか、企業にとってもメリットがあることだと伝えられるような行動指針を示せたら、と思って取り組んでいる。企業の中には、消費者と直接やり取りをする企業もあるが、企業が取引先であるBtoBの企業もあり、そのような企業にどう「エシカル」というものを共感してもらうか、が課題の一つだ。コンセプトは非常に重要だと思うが、ビジネスの視点で、新しい指標や行動指針というものが、どれだけ役に立つのかがはっきりとは見えない、という悩みはある。

堂目:われわれも同じような思いで、実現までには気の遠くなるような道だという思いがある。しかし、「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク」の「企業エシカル通信簿」など、先行する取組もあるので、そうしたところと連携しながら進めている。

若林:最近、民主主義に関する二つの国際会議に参加したのだが、国際社会では、民主主義の存続に対する危機意識がかなり高いと感じた。一つの会議は台湾で開かれたということもあるが、民主主義という大切な、平和を維持し人権を守るための最大のソフトパワーが、軍事力によっていとも簡単に壊れてしまうという脆弱な側面を目の当たりにしたときに、我々は何をしなくてはならないのか、という危機感が高まっていた。日本は平和を保ち、島国であるということで危機意識が低い。一方で日本の社会・経済の安定は日本だけでは成り立たない。世界があって日本があるという認識に基づけば、国際社会で起きていることを聞いて伝え、意識をどのように共有できるかということが、我々の役割として人々の心をかきたて、動かし、共感を持ってもらえるというところで、鍵になるのではないかと思う。そのため、人々に刺さるように分かるように伝えていかなくてはならない。考えさせる、行動を起こさせる、という情報の伝え方が大事だ。

堂目:危機意識についてだが、日本、特に若い世代は意識が足りないと言われる。現場に行かないと分からない部分があるが、ほとんどの人は現場に行くことはできない。私の大学にも、中国や台湾、香港、ロシア、ウクライナの留学生がいる。それぞれ考え方は違うが、いずれも危機は「自分ごと」である。一方で日本の学生は「自分ごと化」しなくてはならない。そういう状況で危機意識に差異があるのは、ある意味当然だろう。また危機意識が足りないという批判を聞きたいかというと、そんな人ばかりではないだろう。厳しくつらい話に、無意識に耳をふさいでしまう人もいるかもしれない。こうした心情を推し量りつつ、どうやって共感してもらうのか、入ってきてもらうのか。聞きたいとは思わない層に対して、ステップバイステップで言葉を選びながら、共感を広げていくのか。そのあたり、相互共感が必要だと思う。

若林:私もその通りだと思う。私のキャリアバックグラウンドは最初は企業からスタートしているが、企業は批判にさらされやすい。市民社会も、企業や政府を批判していると、それで自己満足をしてしまいやすい。でもそうではなく、企業も政府も市民社会も、共に社会を構成するアクターなので、そこで共感を持って意思疎通を図る、というコミュニケーション能力が大事。企業は年間、何千、何万という製品やサービスを試行錯誤しながら世に送り出し、本業を通じて社会課題解決のために貢献する努力を行っている。市民社会も、政府も、それぞれの立場からその社会的役割を果たそうとしている。だからこそ、セクターを越えて互いにコミュニケーションをとる能力が重要だが、簡単ではない。企業人も、官僚も、大学も、「一市民」。市民一人ひとりにどうやって共感できるメッセージを届けられるか。共感してもらえれば、それをきっかけに、それぞれの場で変化が起きる。そこがシンクロビーの活動の一つのポイントだと思っている。

――人権の尊重のためにどのように市民社会スペースを構築するか。市民の本来の力を発揮できるスペースが必要。シンクタンクが果たす役割は。

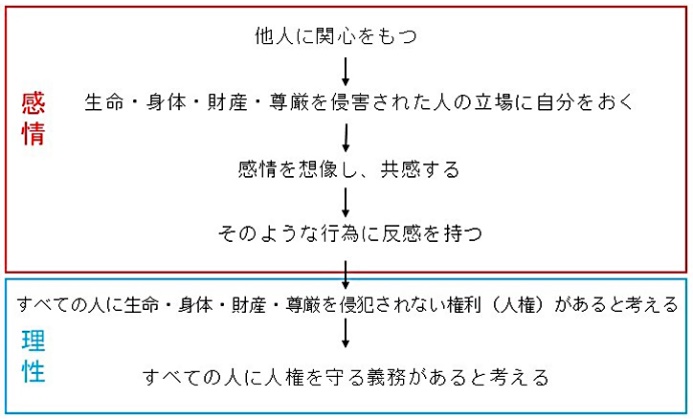

堂目:私は、人権が共感に基づく概念であることを強調したい。私たちは、なぜ「すべての人に生命・身体・財産・尊厳を侵犯されない権利、つまり人権がある」と考えているのか。なぜ、「すべての人に人権を守る義務がある」と考えているのか。私は、人類は「共感」を広げることによって「人権」という概念を持つようになったと考えている。

「他人に関心を持つ」という人間の本性により、私たちは、生命・身体・財産・尊厳を侵害された人に関心を向けてきた。そして、そうした立場に自分をおくことによって、その人の感情を想像し、苦しみや悲しみ、怒りなどの感情を自分の中に引き起こす。その感情に基づいて、他人の生命・身体・財産・尊厳を侵犯する行為に反感を持ち、そうした行為は禁止されるべきだと考える。こうした共感と反感をベースに「すべての人に人権がある」、「すべての人に人権を守る義務がある」という概念を持つようになった。

こう考えると、市民スペースを拡大するためには、共感を起こし合える場づくりが必要だと思う。「人権」概念を所与として、その概念に賛同する人だけで集まるのではなく、概念の背後にある共感をともにしてくれる人々に集まってもらう工夫をする必要があると思う。言葉から入るのではなく、さまざまな人権が侵害されている状況を共有して、感情の共有から入る場づくりという姿勢が重要なのではないかと思う。

(出典:堂目卓生)

水澤:堂目先生の図が素晴らしい。理性と感情のバランスをとるのが、NGOは苦手だ。感情だけになると、かわいそうな子どもを全面に出して寄付を募っていく、というような貧困ポルノになっていく。それは本当に私たちが目指す世界に近づいているのか、私自身ははなはだ疑問に感じてきた。感情と理性のバランスをとったうえで、すべての人たちは愛すべき存在であるという博愛にまで意識を引き上げていかないと、人の共感を育むことはできないと思っていた。アドボカシーを担うNGOには悲壮感がある。政府や企業が悪いというような批判をする仕事や組織に、若者たちはワクワク感を抱きづらい。そこにいると元気になるとか、エネルギーをもらえて楽しい、という存在にならないと、市民社会スペースもアドボカシーも、若者に広がっていかないのではないか。

葉山:最近は、人権が重要な経営課題であるということは、ESGの文脈からもよく言われており、大手の企業以外の中小企業でも、わりと浸透してきている。徐々に浸透してきているという前提で、なぜ私たちが人権方針をグローバルで作っているのか、というのは常に教育していかなくてはならないこと。自社での教育の中では、ソフトロー、ハードローができているということ以外に、私たち従業員も企業にしいたげられうるステークホルダーであるということを話している。例えば不当に働かされたり、残業で搾取されたりしない権利、安全の確保も人権だという、わりと身近なところから入る。それから、サプライチェーンの中でだれかを搾取してビジネスをしているというのは嫌ですよね、という文脈で伝えている。それは違和感を持たれておらず、企業が教育、啓蒙していくというのは重要だと思っている。特に、何万人も従業員を抱えている企業にこの考え方が浸透すればインパクトは大きい。そう考えながら日々働いている。

従業員みんなに人権の範囲についても考えてもらう。思いやりというレベルではなく、権利(ライツ)なのだ、ということを教えている。例えば移動の自由、差別されない・しないこと、職場にハラスメントはないか、など具体的な例を出しながら、それがどんな国際的な条約などに基づく権利に結び付いているのか、身近なところから説明できるようにしている。

若林:企業に招かれて人権の話を講演するが、どう訴えたら一番伝わるかと、悩んでいる。企業の人たちは、頭でわかっている。でもそれは本当に理解しているか、腹落ちしているか、は別問題。腹落ちしない限り、企業は動かないし、人権リスクの削減にはつながらない。だから感情に訴えないと、伝わらない部分がある。つまり、例えば自分や自分の家族がされたら嫌なことは他人にしない、ということは企業活動においても同じであると言っている。当たり前のことだが、そこから話して感情に訴えるということが必要なのではないか。企業人の前に市民である、という原点に立ち返り、市民に対し、市民の目線で情報を収集し、心にささるような発信をするところから人々の行動が変わるのではないか、と思っている。

――THINK Lobbyとして、様々な課題に取り組んでいる個々のアクター(NGO・企業・アカデミア・個人など)が持つ解決策を、政策変更や社会の行動変容に繋げていきたいと考えている。THINK Lobbyならではの強み・弱み・ユニークさ、目新しさ、面白さ、期待などを聞かせていただきたい。

堂目:THINK Lobbyの活動は、NGOのグローバルな連携を広げようとしていたり、JICAや外務省との意見交換の場に参加したりして、内側に籠るのではなく、ネットワークを広げようとしているところが魅力だ。ただ、JANICやTHINK Lobbyの活動が当事者や市民にどの程度届いているのか、どんなフィードバックがあるのかが、今のところよく見えないように思う。組織の自立性や横との連帯は見えるが、市民とのつながりがどの程度あるのか、たとえば感謝や応援の言葉や、逆に不満の声などがどのように寄せられているのかを見えるようにすると、さらに共感を呼ぶのではないか。

また、NGOに関わる人がどのような思いで取り組んでいるのかをもっとアピールしてもよいと思う。次世代を惹きつける魅力、ワクワク感が必要ではないか。例えば今年の8月30日に開催された「20~40代若手・中堅NGO職員が考える『ここが変だよ日本のNGO』」など面白い企画だと思った。どんな議論がなされたのか知りたい。8月9日のオードリー・タンさんのインタビューも面白かった。硬いイメージを払拭して、熱い思いの人たちの活動であることをアピールするのがよいと思う。

葉山:THINK Lobbyの強みとしては、ネットワークがあるということ。グローバルな規模で市民社会組織とかアカデミアとか、いろんな市民の方が何を重視しているのかという情報が、JANICやTHINK Lobbyに集まっていると思う。それを教えてもらいたい。ほかに強みとしては、市民が中心となって動かすシンクタンクで、それを国際社会に発信していくという理念の強さがある。

一方で課題としては、共感を呼ぶための具体的なアイデアだろうか。だれと何を成し遂げたいのか、というのを考えぬいて言語化して伝えないと、可能性を活かしきれないのではないか、という感触はある。人材のプロフェッショナリティーに課題が見える。特に企業と話す時は、企業側はビジネスと人権の取り組みを加速させているので、企業がどのように動いているのかを把握したほうがいいと思う。

THINK Lobbyの活動として、市民社会組織のキャパシティビルディングを行ってはどうか。社会において市民社会組織が企業と対等な立場で十分に評価されているとは言えない場面も多いと感じる。一個人としては市民社会組織の価値観を理解したいし、そうした姿勢の企業人が増えている気がする。市民社会組織側でも対話力、組織力を強化していけたら、より影響力を持てるだろう。

水澤:最近課題と感じるのは、新規参入しにくい業界になっているということ。新しいNGOを立ち上げたい人が、相談を持ちかけたり資金調達したりできるところが非常に限られており、そこへのサポートが重要だ。「NGO2030」というJANICワーキンググループの勉強会では、学生たちが「NGOは学生にとって魅力がない」とか、「コンサル企業やソーシャルベンチャーのほうが給料がいいし、かっこいいし、魅力的」というプレゼンテーションを行い、「え、そう思われているのか」と驚いた。その衝撃をもとにNGO職員たちが企画した「NGOの放課後」というイベントでは、「ソーシャルセクターの給与水準のアップが必要」や、「NGOはほかのセクターから切り離されてタコつぼ化しているのでは」といったことを議論した。「それでもNGO業界にはたくさんの魅力がある」という気付きに最後は落ち着いたが、多くの課題も認識した。

THINK Lobbyはまだまだ立ち上がったばかりだが、私としては、JANICからある程度の独立性をもって立ち上がったということもあり、JANICではできなかったチャレンジが自由にできるのではないかという思いがある。市民が参加する仕組みをまだ作れていないが、いかにオープンで魅力的な、共感できるコミュニティを作るか、ということが課題であり、これから注力したいと思っている。

若林:これからTHINK Lobbyが取り組む方向性をご指摘いただき、非常に勉強になった。これからの日本を考えた時、もっともっと市民社会が存在感を持ち、能力を高め、企業と肩を並べられるような存在にならないといけない、というのはまさにその通りで、社会のニーズもあろう。ただ、それを支える社会基盤が弱い。

私たちが大事にしなくてはならないのは、市民社会の視点である。政府や企業に影響されすぎない、自由で自立した、独立した立場でものごとを研究し、発信していく。また、市民社会だからこそ、国家の枠組みを超えて世界が手を携えることができるところに、様々な解決策が見いだせるのではないかと思っている。国内だけでなく、世界につながることができる存在として、もっと発展できるようにがんばっていきたい。

最大の課題は、市民が参画できるメニューが足りていないことだ。どうやってつくることができるか。問題意識をもちより、危機感を共有しあい、意見を述べたり、アクションをおこしたりできる場をつくりたい。その際、オンラインでの議論と、顔を突き合わせたリアルな議論の最適な組み合わせも探っていきたい。そこでの議論が集約されて政策提言につながるといいと思っている。

それからデジタル民主主義についても考えていきたい。代議制の今の政治体制は、それはそれでもちろん大事だが、一方、直接ものが言える、関心が持てる、それを集約して民主主義の基盤として育て上げるというのが我々の役割なのではないか。単なる意見や批判を言うだけでなく、解決能力を持ち、オルタナティブを提案できる存在でありたいと思っている。引き続き皆さんのご協力をいただきたい。

以上