2012 年 2012 巻 p. 19-44

2012 年 2012 巻 p. 19-44

2012年のダブル選挙(国会と大統領)をにらみ,与野党間では福祉論争が交わされ,政党再編の動きがあった。有権者がその期待にうまく応えられない既存政党から離れる兆しもある。4月末の再・補欠選と10月末のソウル市長選での敗北が李明博政権・与党に対する打撃となった。ソウル市長選の過程で浮上してきた安哲秀氏の去就は年後半における韓国政治の最大の関心事となった。12月には大統領選をにらんだ与野党の再編が行われ,与党では朴槿恵元代表が表舞台に復帰した。一方,憲法上の規定により再選不可である李大統領は,その政権末期にあって求心力が低下した。野党でも民主統合党が誕生した。野党では親盧派復活が目についた。11月に批准された韓米FTAも与野党対立の焦点となった。

経済は,足元の物価高や不動産市況の低迷,欧米の債務問題にともなう韓国の内外需への懸念などから景気後退に陥った。海外資本の流出入に翻弄されやすい為替相場や証券市場は,年後半にかけて変動の激しい波乱含みの展開となった。ウォン安を追い風に堅調な輸出が景気全体の底割れを防いだが,原材料価格の上昇などが重荷となって企業業績は下降気味である。それでも,一部の大企業は高い収益性を維持して健闘をみせた。

対外関係では,2010年に緊張の度合いを一気に高めた南北関係が2011年には小康状態を保ち,対話ムードが生まれた。12月に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の金正日総書記が死去した際にも別段の異状はなかった。対日関係では東日本大震災にともなう迅速な対日支援が行われた一方で,教科書問題や従軍慰安婦問題など過去史関連事象が発生した。対米関係は引き続き良好に推移した。防衛面を中心とする協力関係が確認されたほか,懸案となっていた韓米FTAが11月までに両国で批准された。対中関係は,経済関係が一層の緊密化をみせたが,中国漁船の違法操業を取り締まる海洋警察官が殺害されたことで対中世論は強硬化した。

与野党は国会と大統領のダブル選挙前年となる2011年の年明けとともに,選挙を強く意識した主張を繰り広げた。なかでも,福祉政策は重要な争点となった。

李大統領は1月3日の新年特別演説で安全保障の強化とともに国民生活の質の先進化を強調した。これは,2010年後半以降に李政権と与党ハンナラ党が進めてきた一連の親庶民政策をアピールするものであったが,同時に李大統領は「ばらまき型福祉は問題解決策でない」とも述べ,無分別な福祉拡大とは一線を画す「選択的福祉」を強調した。一方,野党第1党の民主党は,福祉政策の大幅拡充を目指す「普遍的福祉」を前面に掲げた。1月,民主党は「3+1無償福祉」(医療,保育,給食の無償化+大学授業料の半額化)の実現を目指すことを決めた。思い切った福祉拡大策に言及することで,与党が進める福祉政策に先取りし,リードしていることを印象づけようとの作戦といえる。

家計悪化を見過ごした与党への支持低落と相次ぐ主要選挙での敗北年初,李明博政権と与党ハンナラ党は,2010年11月の延坪島砲撃後の北朝鮮に対する強硬な世論を背景に,政権末期としては異例の高い支持を受けていた。2011年1月3日の世論調査機関リアルメーター社の発表によれば,与党ハンナラ党への支持率は40.3%を記録,野党第1党の民主党に14ポイントの差を開ける圧倒的強みをみせた。韓国の大統領は憲法の規定により任期が1期のみであるにもかかわらず,李政権への支持率も44.6%と,極めて高い水準に達していた。

しかし,その後与党に対する支持は年央に多少盛り返す場面はあったが,概して低下傾向を示した(図1を参照)。その背景には,李政権のレームダック現象や北朝鮮に圧力を加えることへの懸念が出てきたことのほか,2010年以降顕著になってきた家計を取り巻く状況の悪化がある。近年,勤労者世帯への所得分配は細る傾向にあり,物価高が進行するなか,家計の二極化も進行している。分配の先細りは中間層にも及んでいるとの指摘も多い。若年失業も相変わらず深刻である。市民が感じる生活苦の切実さに比べ,与党の福祉拡大の意欲が弱いと映ったことが支持離散につながったとみられる。

(出所) リアルメーター(http://www.realmeter.net,2012年2月19日アクセス)。

支持率が低迷するなか,与党は主要な選挙で相次いで敗北した。4月27日の国会および地方レベルでの再・補欠選挙では,辛くも全敗を免れたが,焦点となっていた京畿道城南市の盆唐乙選挙区と江原道知事選で民主党に敗れた。8月24日には,ソウル市で無償給食全面実施の是非を問う住民投票が実施された。野党は投票への不参加を呼びかけ,投票が成立するか否かが注目された。結局,投票率25.7%で住民投票は不成立に終わり,その責任を取って呉世勲市長が退任する事態となった。呉世勲市長は次期,次々期大統領候補の呼び声もあった与党の大物で,李大統領がソウル市長職を経て大統領となった経緯もあるだけに,呉市長の退任は保守層の大統領選挙構想にも影響することとなった。

呉市長の後任を選ぶソウル市長選は10月26日に実施された。選挙戦はハンナラ党の羅卿瑗最高顧問と,市民運動出身で無所属ながら野党が共同で推す朴元淳弁護士の一騎打ちとなった。互いの陣営に対する中傷が飛び交う選挙戦の末,羅候補は政治的には無名に近い朴候補に敗北した。10月26日のソウル市長選における羅卿瑗候補の敗北は,与党の苦境を深く印象づけた。

安哲秀の登場――既存政党は変化を求める選挙民の不満の受け皿とならず無名の新人である朴元淳弁護士をソウル市長に当選させる原動力となったのは,9月になって突如登場した安哲秀ソウル大融合科学大学院院長の後押しであった。

安哲秀氏はソウル大出身の医師で,病院勤務中にコンピューターウイルス対策用ソフトを開発した。病院を退職して同ソフトの販売会社を1995年に設立し,成功を収めた。申し分のない経歴を持ち,アジア通貨危機後のベンチャー企業ブームの数少ない成功者でもある彼は,その意味では以前からつとに有名であったが,政治的にはまったく無名であった。ところが,8月の呉世勲ソウル市長の辞任に際し,周囲に市長選への出馬をほのめかしたことが報道されるや,一躍「安哲秀現象」とも呼ばれるブームが現出した。だが,安哲秀院長はソウル市長選には出馬しないことを9月6日に宣言,朴元淳弁護士を支援することを表明した。この不出馬宣言は大統領選出馬への布石との観測が広がった。安哲秀院長本人は大統領選出馬を明言していないが,秋以降の各種世論調査では有力馬であるハンナラ党の朴槿恵元代表と伯仲するほどの人気を博した(図2を参照)。

(出所) 図1に同じ。

安哲秀院長は市民運動出身で野党に近い朴元淳市長を支持したことから,政治的には野党に近いとみられているが,いまだに既存政党から距離を置いている。実はそのことこそが彼の人気の理由であった。安哲秀ブームの本質は有権者,とくに若年層の既存政党への不信であり,安哲秀氏の醸し出す新鮮さへの期待は爆発的に高まった。9月に安哲秀院長が政治の場へと突如登場したことにより有権者の支持が彼に流れ,既存政党への支持率はその政策の如何にかかわらず低迷した。4月の選挙時には支持を伸ばした民主党も,その後の野党内の足並みの乱れもあって年後半には与党への不満の受け皿の機能を果たせなくなった。10月初のソウル市長選に向けた野党統一候補選定の過程で民主党が推す朴映宣議員が選に漏れたのも,既成政党たる民主党の影響力低下を反映したものと理解できる。

苦境の与党,朴槿恵主導の再編へソウル市長選の後,政界は2012年のダブル選挙モードに入った感がある。そんななか,ハンナラ党はソウル市長選敗北に加え,相次いで表ざたとなったスキャンダルに苦しんだ。主なものだけでも,李大統領の私邸建設問題(不動産の実名購入原則に反して長男の李始炯名義で敷地を購入),ソウル市長選当日のハンナラ党議員秘書による中央選管ウェブサイトへの攻撃(同ウェブサイトに対してDDos攻撃[多数のコンピューターを操り目標サイトにアクセスを集中させてサービス不能に陥れる]を実行),李大統領の実兄である李相得議員秘書のあっせん収賄事件(7億ウォン相当。造船中堅のSLSグループがワークアウト[財務構造改善]対象とならないよう請託)などがあげられる。

これらへの対応として,李大統領は私邸建設を白紙撤回し,選管ウェブサイトへの攻撃ではソウル市長選敗北の責任と併せ洪準杓代表が辞任,李相得議員は2012年4月の総選挙への不出馬を表明した。この過程で,再任不可の政権末期にある李大統領の求心力が大きく低下し,朴槿恵元代表の存在がクローズアップされてきた。7月の党大会で新代表に朴槿恵サイドが推す洪準杓議員が選出されたことで党内の朴槿恵色が強まっていたが,上述のように洪代表は辞任を余儀なくされ,いよいよ朴槿恵本人が表舞台に立って与党再編に当たることになった。

12月19日,朴槿恵元代表は党非常対策委員長に就任,事実上の党首として党名変更や綱領改正を視野に入れた党再編の陣頭指揮に立つことになった。朴委員長のこうした動きはもちろん大統領選立候補含みのものと理解される。朴委員長の実権掌握とともに,ハンナラ党の「選択的福祉」の方針も変化し,与野党がそろって福祉拡大を追求するようになった。12月末には,不要不急事業とされた4大河川整備関連費用を含む3兆9000億ウォンを2012年度予算案から削除することで与野党が合意した。削減分は主に福祉拡大に用いられることとなった。また一般国民の間で関心の高い大学の学費負担軽減のための財源が割り当てられたほか,雇用支援,乳幼児の無償保育,韓米FTAに関する農漁業支援,無料給食など,それまで論争の的となってきた多くの項目への手当てがなされることになった。これらの用途のために3兆2000億ウォンの予算が新たに割り当てられた。

韓米FTAをめぐる与野党の攻防10月26日のソウル市長選での野党系候補の勝利を受け,民主党は折からの懸案であった韓米FTA批准同意案の国会通過阻止を目指して反対運動を活発化させた。5月の韓EU・FTA批准の際には,その経済的意義を認めて民主党が与党との間で批准案通過に合意したことに対し,民主労働党や市民団体など他の野党勢力が野圏連帯を阻害すると批判した経緯があり,民主党は韓米FTAの国会処理では厳しい姿勢で臨む方針を決めていた。7月19日,民主党は韓米FTAの再々交渉を目指して10項目の修正事項を発表した。これらのうち,とくに投資家・国家訴訟制度(ISD)条項と健康保険制度の扱いが焦点となっていた。民主党は,韓米FTAのISD条項によって韓国政府がアメリカ企業に提訴されたり,健康保険制度をはじめとする公共領域の諸事業が従前のように遂行できなくなるなどの事態は国家主権の不当な制限であると認識しており,こうした重大なデメリットを改善する手段として上記の再々交渉項目を提示したという立場であった。

同FTAをめぐっての与野党の対立は激しく,9月17日に上程された批准案の審議は,11月上旬には膠着状態に陥った。事態打開のため,11月15日に李大統領は,FTA発効後3カ月以内にISD条項に関する再協議をアメリカ側に申し入れることを孫鶴圭民主党代表に提案した。しかし,民主党の反対姿勢に変化はなかった。FTAの2012年初発効の目標を掲げていた政府・与党は,国会での与党優位の状況の下,11月22日に韓米FTA批准同意案を強行採決し,可決した。これにより,韓EU・FTAに次ぐ先進国とのFTAの発効が現実のものとなった。民主党はこの後も韓米FTAの廃棄に向けた運動を続けることを明らかにしている。

大企業を中心に韓米FTAを望む声は依然として強いが,同FTAの発効が近づくにつれ,市場開放に伴う競争激化などの大きな変化に対する懸念も高まった。このため民主党による韓米FTA反対には一定の注目が集まった。

野党の再編と親盧派の復活韓米FTAの批准同意案が国会を通過した後,野党をめぐる次なる関心事は,ダブル選挙をにらんだ野圏統合であった。

政党支持率をみると,民主党がハンナラ党に肉薄する局面がたびたびあったが,野党政治家らの大統領候補としての支持状況をみると,合算では与党の朴槿恵元代表を上回る支持を集めながら,それが分散される状況が続いた。野党政治家のなかでも柳時敏国民参与党代表は年初以降10%を超える支持率を得ていたが,4月の再・補選で同党候補が落選すると支持が低迷した。9月の安哲秀院長の登場後,野党政治家らを取り巻く状況はさらに悪化した。この時期,与党は保守層の結集を図り,朴槿恵元代表の支持率は大きく低下しなかったのに対し,野党政治家への支持は安哲秀院長へと大きく流れる結果となった。このため,野党は民主党を含め大統領選挙に向けて危機感を募らせていた。

野圏統合は当初,民主党をはじめとする広範な勢力を糾合することを目指したが,民主党をはじめとする比較的穏健な勢力と,民主労働党をはじめとする比較的進歩色の強い勢力との間で折り合いがつかず,結局,民主労働党と国民参与党などが合併した統合進歩党が12月5日に,続いて民主党が主要母体となった民主統合党が12月16日に,それぞれ発足した。

野党再編の過程で台頭したのは,親盧と呼ばれる盧武鉉前大統領に近い政治家であり,各政党の再編においても彼らが重要な役割を果たした。民主統合党の発足においては文在寅盧武鉉財団理事長や韓明淑元首相など代表的な親盧政治家が動いた。また,統合進歩党の前身のひとつである国民参与党は創党宣言に盧武鉉精神の継承を掲げていた。大統領候補としての親盧政治家の支持も年末に高まってきた。文在寅理事長の大統領候補としての支持率は一時10%を上回るほどになり,秋に一度下がったものの,年末にかけては再び上昇をみせている。親盧政党としての色彩が強くなった民主統合党の支持率も年末にかけて急上昇をみせた。一方,野党政治家のなかでも代表的な「非盧」とされる孫鶴圭民主党代表は,4月の再・補選の当選で一躍注目を集めたが,その後は支持が低迷した。

(奥田)

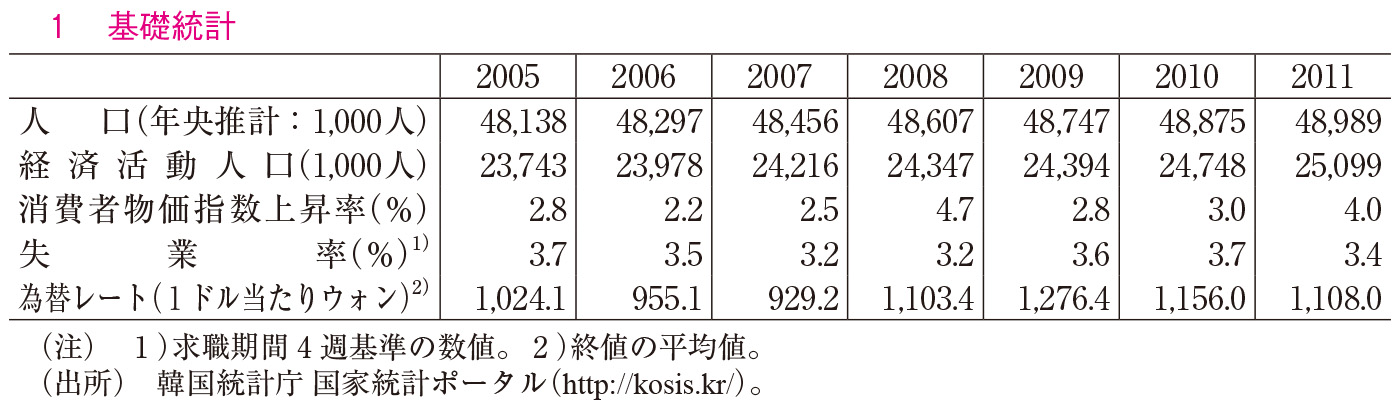

2011年の韓国経済は,物価高騰やヨーロッパの財政危機にともなう外需不振,不動産市況の低迷などが重なり,本格的な回復基調をみせた前年から一転して景気後退に陥った。2012年初に韓国銀行が発表した速報値によれば,2011年の実質国内総生産(GDP)成長率は3.6%で,前年の6.2%から大きく減速した。前年が8年ぶりの高い伸びを示したことへの反動減の側面もあろうが,四半期別にみると成長率の鈍化傾向が続いており,景気の先行きが不安視される。

消費や投資,輸出入などの支出項目別でも軒並み,前年からの伸び率の縮小や減速傾向が鮮明に表れた。そのなかで輸出が唯一,自動車や造船,通信機器,石油化学製品などでの好調ぶりを受けて,前年比2桁増(10.0%)の堅調さを維持した。しかし,設備投資(前年比3.8%増)では企業は生産設備の増強や更新を抑制する動きが目立ち,民間消費(同2.2%増)も物価上昇圧力により伸び悩んだため,輸出増が誘発する好循環効果は生まれなかった。また,不動産取引の低迷や金融機関の不動産向け融資の不良債権問題により,建設投資は前年比6.5%のマイナスを記録し,成長持続にとって大きな足かせ要因となった。第4四半期には建設投資のみならず,輸出を含むほぼすべての支出項目で伸び率が前期比マイナスとなり,景気後退の不安材料が拡散している。

産業別には,輸出の堅調な伸びを反映して製造業が前年比7.1%増を記録したが,前年の伸び率と比較すると半減となった。サービス業では情報通信業や保健・社会福祉事業,小売卸・飲食・宿泊業などが比較的堅調な伸びを示したため,前年比2.6%増となった。しかし,建設業は建設投資の不振などから,前年比5.6%のマイナスとなった。国内総所得(GDI)の成長率は,原油や穀物などの輸入価格の上昇で交易条件が悪化し,GDP成長率を下回る1.1%を記録した。

(注) 数値はすべて暫定値。四半期別数値は季節調整後の値。在庫増減はGDPに対する成長寄与度を表す。

(出所) 韓国銀行「2011年第4四半期および年間国内総生産(速報)」2012年1月26日。

2011年はほかのアジア諸国と同様に急激な物価高に苦しめられる1年となった。2011年の消費者物価および生産者物価の上昇率はそれぞれ4.0%と6.1%で,前年の3.0%と3.8%を大きく上回るとともに,近年では2008年に次ぐ高い上昇率を記録した。国際原油価格や穀物・野菜などの農産物価格といった海外物価の高騰が,国内の口蹄疫被害による畜産物価格の上昇も加わって,ガソリンや食料品など生活必需品の物価高騰をもたらし家計を直撃した。

政府は物価の安定化を図るために緊急対策を相次いで講じ,原油や食品輸入にかかる関税引き下げや電気・ガスを含む公共料金の上半期凍結,大学授業料の据え置きや引き下げ勧告などを実施した。また,石油,食品加工,流通といった業界に対して値上げの抑制を要請し,一部の業界は政府の呼びかけに対応する動きをみせた。金融政策の面では韓国銀行は前年に引き続き1月,3月,6月の3度にわたって0.25ポイントずつ政策金利を引き上げた。しかし,下半期にはウォン相場の急激な下落にともなって輸入物価の上昇圧力が高まったが,金融当局はウォン高を招く追加利上げを見送り,物価上昇リスクよりも景気下降リスクや家計負債への影響などを重視して政策金利を据え置く立場を堅持し続けた。

景気減速にもかかわらず,雇用情勢はやや改善された。統計庁によれば,2011年の全体の就業者数は2424万人で,前年比41万5000人増加した。この増加幅は2004年(41万8000人)以来の高水準である。部門別には保健・社会福祉サービス業で15万8000人,製造業で6万3000人の増加となった。失業率は3.4%と,前年比0.3ポイント改善した。しかし,物価高騰の煽りを受けて勤労者1人当たりの月平均実質賃金は271万8000ウォン(第3四半期まで)と,前年比3.5%の減少となった(名目賃金上昇率は前年比0.1%増)。

国際収支の動向関税庁によれば,2011年の通関基準の輸出額は5565億ドル(前年比19.3%増),輸入額は5244億ドル(同23.3%増)で,貿易総額が1兆ドルを初めて突破した。貿易黒字は321億ドルを記録したが,過去最高額を更新し続けた2009年と2010年の実績には及ばなかった。輸出の内訳を商品別にみると,船舶(前年比15.7%増)や石油製品(同63.2%増),乗用車(同28.8%増),自動車部品(同21.8%増)などが史上最高実績を上げたほか,機械・精密機器(同24.1%増)や鉄鋼製品(同30.7%増)も好調であった。しかし,先進諸国の景気鈍化やIT関連製品の価格下落などが響き,半導体(前年比1.1%減)や液晶デバイス(同7.9%減)は不振に陥った。

地域別には中国をはじめ新興国や途上国向けに輸出を大きく拡大させたが,7月にFTAが発効されたEUに対しては財政債務危機の影響から前年比4.2%の小幅な増加にとどまった。EUとのFTA発効によって,自動車や電機などの輸出増効果が今後も見込まれる。一方で,対日輸出は東日本大震災の影響にともなう日本国内での調達難から,機械類や自動車部品を中心に大きく伸び,前年比40.9%の大幅増を記録した。その結果,長年不均衡状態が続いている対日貿易収支は286億ドルの赤字にとどまり,前年比75億ドルの改善をみた。輸入では国際的な資源・食糧価格の高騰を受けて原油が前年比46.8%,穀物が同26.8%の大幅な増加となり,それによって中東やオーストラリアなど資源国との貿易赤字は拡大した。また,IT関連機器の製造装置など資本財の輸入は,市況悪化を受けて前年比7.9%の増加にとどまった。

国際収支のなかで前年に大幅な黒字を記録した証券投資は,世界的な金融緩和による豊富な流動性や韓国経済の回復への期待感から年央までは入超が続いた。しかし,年後半には欧州経済危機にともない外需依存度の大きい韓国経済への先行き不透明感が高まり,北朝鮮の金正日総書記死亡によって朝鮮半島情勢の不安定化への懸念も加わったことで投資マネーの出超が相次ぎ,証券投資収支は年間で103億ドルの黒字にとどまった。

為替相場,証券市場の動向2011年の為替および証券市場は年後半にかけて変動の激しい波乱含みの展開となった。外国為替市場は年央までは国内の物価上昇からくる政策金利の先高感や海外投資マネーの流入拡大を背景にウォン高基調が続いた。証券市場でも足元の物価高や不動産市況の悪化にもかかわらず,年前半は輸出関連株を中心に買いが先行したことで韓国総合株価指数(KOSPI)は高値圏でのもみ合いが続いた。資本流入に関連して,政府は輸出企業が為替ヘッジを狙って発行する外貨建て債券の引き受けにともなう国内銀行の海外借り入れに0.05~0.2%の賦課金を課す抑制策を7月から導入した。また,8月からは金融機関に対して負債規模に応じて賦課する負担金を米ドルで回収して外国為替平衡基金に積み立てる制度を新設した。これらの資本規制策は資金の急激な流出入によってウォン相場が不安定化するのを防ぐ目的とされているが,実際には輸出競争力を損ねるウォン高を牽制する狙いがあるとみられる。

為替レートは7月27日に年最高値となる1ドル=1050ウォンをつけたが,その直後からアメリカ国債の信用格下げやヨーロッパの財政危機再燃などに端を発した外国人機関投資家の資本回収やドル買い需要が起こり,一転してウォンの急落が進行した。9月26日には1ドル=1195.8ウォンと年最安値を記録し,わずか2カ月の間で12%も切り下がった(年末には1ドル=1151.8ウォンで前年比1.5%のウォン安)。KOSPIも年後半には欧米の景気後退と韓国の内外需への悪影響を懸念した外国人投資家が株売りに一気に転じたことで,為替レートと同様9月26日に年最安値となる1652.71をつけた。5月の年最高値(2228.96)からは26%の下落,株価暴落が本格化した8月から同日までの外国人投資家の株式売越額は7兆ウォンを超え,2008年の金融危機以来の規模となった。

政府はウォン相場と株価の下落に歯止めをかけるため,8月初めに株式の空売りを3カ月間禁止する措置をとったほか,10月には日中両国との通貨スワップ協定枠をそれぞれ700億ドルと3600億元に拡大することに合意した。また,8月末時点で3122億ドルと史上最高額を保っていた外貨準備高が9月末には88億ドル減少したことから,この間に当局がドル売り・ウォン買いの為替介入を実施したとみられている。一方,対円レートでは2011年末に100円=1481.4ウォンと前年比6%の減価となり,FTA効果とともに海外市場で日本製品と競合する韓国製品の価格競争力強化に大きく寄与したと考えられる。

企業業績国内企業の2011年の業績は堅調な輸出実績にもかかわらず,ウォン安による原材料輸入価格の上昇や外貨債務の元利金返済負担などが重荷となって第2四半期から低迷が続いている。韓国上場会社協議会の発表によれば,12月決算上場企業612社の第1~3四半期の営業実績は売上高こそ前年同期比7.36%増となったが,営業利益および純利益はそれぞれ同16.52%と同20.34%の減益となった。業種別には石油化学,自動車,鉄鋼などが好調な輸出に支えられて売り上げを伸ばした反面,半導体や液晶パネルなどIT分野は市況低迷で軒並み減収に陥った。原油や原材料価格の高騰により電機・電子,運輸・保管,電気・ガス業も収益性が悪化した。また,東日本大震災の発生によって韓国企業には部品・素材や製造装置の調達難が当初懸念されたが,早期の在庫確保や調達先の変更などで対応したことで大きな影響はみられなかった。

主要企業の決算状況をみると,韓国最大企業で外国人の選好度も高いサムスン電子は2011年連結決算で過去最高の売上高165兆ウォンを記録し,営業利益も16兆2500億ウォンと2010年に次ぐ高水準であった。年前半こそLCDパネルや半導体部門(主にDRAMやNAND型フラッシュメモリー)での価格下落による市況悪化の影響を受けて減益が目立ったものの,好調なスマートフォン市場での「ギャラクシー」シリーズの世界的ヒットもあってしり上がりに回復をみせた。一方,同じく韓国の代表的な企業である現代自動車はウォン安を追い風に海外市場で売り上げを伸ばし,品質やブランド力の向上も手伝って大きな飛躍を遂げた。売れ筋がより高級車種にシフトしたことで平均単価が引き上がり,2011年連結決算は売上高77兆7979億ウォン,営業利益8兆755億ウォン,純利益8兆1049億ウォンといずれも過去最高を記録した。同グループの起亜自動車や部品メーカーの現代モービスも過去最高益を更新している。また,鉄鋼大手のポスコも2011年連結決算で売上高68兆9390億ウォンと過去最高を達成した。ポスコは原材料となる鉄鉱石や原料炭の価格高騰には苦しんだが,高付加価値製品の販売に注力したことで営業利益は5兆4130億ウォンを確保した。

不動産景気の低迷と家計負債問題2010年より続く不動産市場の低迷が2011年にも個人消費や建設投資の足を引っ張るとともに,建設業や中小金融機関の経営悪化,家計負債の膨張を招いた。マンションの売買件数は地方では比較的堅調であったが,人口の4割強が集中するソウル首都圏では落ち込みが続いた。マンションの売買価格も全国的には上昇基調であったが,ソウルや首都圏を中心に小幅な下落が続いた。不動産市況低迷の背景には,2005年から2007年にかけて住宅価格が高騰を続けたことで不動産開発会社が需要予測を無視して建設を推し進めた結果発生した供給過剰,不動産バブルへの対応から政府が実施してきた住宅価格抑制策,リーマン・ショックの影響による景気の急減速などがある。

プロジェクト・ファイナンス(PF)とよばれる不動産開発向け融資を受けてきた建設会社は住宅販売の長期低迷によって資金繰りが悪化し,融資の返済も滞っていった。融資を行った金融機関はPFの不良化による自己資本比率の低下を避けようと逆に融資の回収姿勢を強めたことで,三扶土建や東洋建設産業といった中堅建設会社が相次いで経営破綻に追い込まれた。過度なPFによる貸し出しで多額の不良債権を抱える羽目に陥った金融機関の多くは中小の貯蓄銀行であった。1月には三和相互貯蓄銀行が金融委員会による不良金融機関の指定を受けて営業停止処分が下されたのを皮切りに,2月には業界資産規模1位の釜山貯蓄銀行や系列の大田貯蓄銀行などが,9月には業界2位のトマト貯蓄銀行や3位の第一貯蓄銀行などが同じく営業停止措置を受けた。

建設会社や貯蓄銀行の連鎖的な経営悪化が金融システム全体の不安定化に波及するのを防ぐため,政府は優良な貯蓄銀行に認めてきた与信限度増額制の廃止や同一のPF事業に対する与信規制強化,PF融資の焦げ付きで生じた不良債権を買い入れるバッドバンクの設立などの経営健全化策を打ち出した。同時に,不動産市場活性化策も相次いで発表した。代表的なものには不動産取得税の50%減免(2011年末まで),不動産譲渡税の非課税条件の拡大,土地利用の規制緩和を通じた住宅供給与件の改善,庶民向け住宅の金融・税制面での支援などがあげられる。

不動産市況の悪化が家計に及ぼす影響も甚大であった。韓国の家計資産の8割は不動産が占めるとされ,中産層の多くが短期変動金利型の住宅ローンで資金を調達して実需および運用目的で住宅購入を行っている。したがって,不動産取引の縮小や住宅価格の下落,そして金利の上昇は家計の債務返済負担の増大をもたらすとともに消費意欲の減退にもつながる。実際,9月末現在の家計債務残高は過去最高の892兆5000億ウォンに達し,2010年末時点から約100兆ウォンも膨れあがった。政府は6月末に「家計負債総合対策」を発表して,金融機関に対して住宅担保ローンのリスク度合いの引き上げや融資審査の厳格化,固定金利型の住宅ローン利用の促進などを要請した。しかし,近年は相対的に規制が緩い保険会社やクレジットカード会社などから,生活資金や事業資金を借り入れる消費者が急増しており,家計債務問題の動向には今後も注意が必要であろう。

(渡邉)

2010年に緊張の度合いを一気に高めた南北関係は,開城工業団地の運営と人道支援以外の交流が原則禁止という事実上の凍結状態のまま推移した。とはいえ,対話への動きもみられ,2011年にはおおむね小康状態を保った。

年初における韓国の北朝鮮に対する見方は前年に引き続き厳しいものであったが,一方で南北双方は対話を模索し始めていた。1月20日,北朝鮮は,南北高官級軍事会談とそれに先立つ予備会談を提案してきた。2010年3月の哨戒艇沈没事件と延坪島砲撃についての北側の見解を明らかにし,朝鮮半島の軍事的緊張状態を解消することが会議の目的であるとした。2月8日に開かれた実務クラスの予備会談はその翌日に決裂したが,2010年に南北間に起きた一連の事件について話し合う機会が初めて持たれた意義は小さくなかった。

延坪島砲撃から時間が経つにつれ,北朝鮮に対して圧力を加え続けることが新たな対立を生むのではないかとの懸念が台頭してきた。春以降,対北朝鮮政策をめぐっては,強硬姿勢を維持すべきとする原則派と,対話に重点を置く交渉派との間の政府・与党内での確執が表面化し,次第に交渉派が力を得るようになった。

そして,8月末に李大統領は原則派の玄仁沢統一部長官を更迭し,後任に対話重視と評される柳佑益元大統領室長を充てた。柳新長官は就任早々から柔軟路線を敷き,10月11日には韓国側7社による開城工業団地への工場新築工事が承認された。これは北朝鮮との経済交流を原則禁止とした2010年の5.24措置施行後初の北朝鮮への施設投資承認の事例である。11月にはユニセフ経由での北朝鮮向け医薬品の支援をはじめ,北朝鮮への人道的物資支援が相次いで発表された。

12月17日には北朝鮮の金正日総書記が死去したが,その際軍事面での別段の異常はみられなかった。政府は,公的立場の弔問団を送らないことを決めたが,北朝鮮住民に対する弔意の表明は行った。また,制限付きながら民間弔問団の北朝鮮訪問を容認した。これらの対応は,韓国側での弔意表明が一切禁止された1994年の金日成主席死去の際に比べると柔軟なものである。26日には金大中元大統領の李姫鎬夫人と玄貞恩現代グループ会長が弔問のため平壌を訪問し,この日午後,金正日総書記の後継者となる金正恩党中央軍事委副委員長と会見した。

しかし,南北間に対話ムードが芽生えるなかにあっても,北朝鮮の揺さぶりは続いた。8月22日には金剛山観光特区にある韓国側所有の面会所やホテルなどの資産に対する法的処分を通告し,要員の退去を命じた。また,金正日総書記死去に際して韓国が政府弔問団派遣を見送ったことに対しては「李明博逆賊一味とは永遠に付き合わない」との国防委員会声明を発している。

対日関係対日関係では東日本大震災にともなう迅速な対日支援が行われた一方,その後は日本の教科書での竹島関連の記述や従軍慰安婦問題など過去史・領土関連の事象が発生し,ぎくしゃくした地合いが続いた。

東日本大震災発生後の韓国政府の対応は極めて迅速であった。震災当日の3月11日,李大統領は日本政府あてに慰労の電文を送付し,12日には救助隊員5人と救助犬2匹を派遣し,14日にはさらに救助隊員100人を増派した。民間にも支援の輪が広がった。大韓赤十字社などが実施した日本支援キャンペーンには4月10日までに500億ウォンの義援金が集まった。このほか,震災後に不足した物資についても迅速な支援が行われた。3月16日,韓国政府は福島第一原発事故の収束に必要なホウ酸52.6トン,ガス公社は発電用LNG50万トン,SKは被災地での不足が深刻だったガソリン26万バレルの対日支援をそれぞれ決定した。日本政府は4月11日に韓国からの支援に対する謝辞を新聞広告の形で表明した。

しかし,震災を機に接近したかにみえた両国関係は,日本の中学生用地理および公民教科書のすべてに「竹島は日本領」と記載されたことが3月末に発表されたことで急冷却した。4月1日,李大統領は竹島の領有権を改めて主張し,実効支配を強調した。竹島問題はこの後も尾を引いた。7月11日には竹島上空でのデモフライトを問題視した日本の外務省が職員の大韓航空機利用を自粛するよう指示した。8月1日には韓国の竹島活用の拠点となる鬱陵島を視察しようとした自民党の新藤義孝衆院議員ら一行の入国を韓国入管当局が拒否した。

また,12月にはソウルの日本大使館前に従軍慰安婦の少女時代をモチーフとした銅像が設置される事件が起きた。これと関連し,京都で開催された日韓首脳会談の席上,これまで対日現実路線を取ってきた李大統領が従軍慰安婦への補償に前向きに対応するよう野田首相の決断を求めた。これに対し野田首相は法的に解決済みとの日本政府の従来からの見解を繰り返し,また銅像の撤去を求めた。

このほか,2010年に合意された朝鮮王朝関連図書の返還と関連して6月に日韓図書協定が発効,12月には1200冊の図書が返還された。11月の日韓首脳会談では,両国間の通貨スワップ協定枠を700億ドルに拡大することになった。

対米関係対米関係は2010年に続いて良好に推移した。韓国にとって対米関係の安定は安全保障上の要諦である。アメリカにとっても,中国の膨張を牽制し,朝鮮半島情勢の安定を図ることはアジア回帰戦略の重要な柱であって,韓国の戦略的意義は増している。2011年には,安全保障を中心とする韓米間の協力関係が確認されたほか,懸案となっていた韓米FTAが11月までに両国で批准された。

韓米間の安保協力は,2010年に相次いだ北朝鮮による攻撃を念頭に,局地攻撃への対処に重点が置かれた。2月末から韓国全域で実施された韓米合同軍事演習「キーリゾルブ」では,局地的武力衝突と北朝鮮での事態急変への対応が焦点であった。韓国保有の弾道ミサイルの射程距離は韓米ミサイル指針によって300キロメートルに制限されているが,北朝鮮全域を射程内に収めるよう同指針を改定する動きが年初から起こり,9月には金寛鎮国防部長官が韓米間の協議進行を認めた。また,10月28日の韓米安全保障協議会では,北朝鮮の局地的攻撃に対処するための「共同局地挑発対応計画」などを年内に完成させることで合意した。また,それに先立つ27日には,アメリカは駐韓米軍をその国防費削減の例外とし,兵力を維持すると表明した。

アメリカが韓国を重視していることは,安保協力の密接さだけではなく,首脳外交の際の姿勢にもよく表れている。10月11日からの李大統領の訪米の際,オバマ大統領は韓米同盟がアメリカにとっては「太平洋地域の安保のための礎」であると述べ,韓米同盟が持つアメリカの太平洋戦略のうえでの重要性に言及した。従前よりも韓米同盟を格上に評価した形となる。オバマ大統領は非公式夕食会のために李大統領を韓国料理店に案内したが,これは親密さをこめた異例の歓待であるという。また,その間の懸案となっていた韓米FTAについては,李大統領の訪問までにアメリカ上下両院が批准案処理を完了するよう調整がなされた。

一方,韓米FTAの韓国国会での批准は11月22日に行われた。これにより協定の発効は間近となった。しかし,韓国内では野党を中心とする反対論が根強く残った(「国内政治」の項を参照)。

対中国関係対中関係は,二国間の経済関係が一層の緊密化を見せる一方で,中国漁船の違法操業を取り締まる過程で韓国側に死者が出たことから,対中世論は強硬化した。

2011年にも韓国の経済水域内での中国漁船による不法操業が相次いだ。打開策のないまま,12月には韓国側に犠牲者が出た。同月13日,違法操業取り締まりの過程で韓国の海洋警察官が中国漁船員の持つ刃物で左脇腹を切られて死亡した。中国漁船取り締まりで韓国側に死者が出るのはこれが2度目のことである。これに対し,外交通商部は駐韓中国大使を呼びだして厳重に抗議した。中国は翌日になって遺憾の意を表明したが,同時に漁船員らの権益保障と人道的待遇を要求した。中国は自国の違法操業漁船の問題に関してこのような高圧的ともとれる態度を以前から示しており,韓国世論の中国への反発は高まった。世論の批判は,朝鮮半島情勢への配慮から必要最小限の取り締まりしか行ってこなかった韓国政府にも向けられた。抵抗を激化させる中国漁船への取り締まり体制や拿捕後の処分の甘さなどが指摘された。それを受け,政府は12月26日に1000トン級警備艇9隻の増強や特殊部隊出身の取締官の増員と銃器の配布,罰金の倍増などの取り締まり強化対策を発表した。

その他FTAに関しては,大きな進展がみられた。先進国相手の本格的FTAである韓EU・FTAが7月1日に発効した。上述のように韓米FTAも11月22日までに両国で批准され,発効が近づいた。韓中FTAに関しては,中国の温家宝首相が4月15日に「交渉開始を先に宣言し,問題は交渉過程で議論」と踏み込んだ提案を行った。日中韓FTAについては,5月の3カ国首脳会議で年末までに産官学研究会を完了することが合意され,12月16日に研究会を終えた。しかし,日韓間の経済懸案となってきた日韓EPAについては大きな進展がなかった。

(奥田)

国内政治は選挙一色となろう。朴槿恵体制を確立した与党に対して,4月の総選挙までに野党がどこまでまとまれるか,そして12月の大統領選の前哨戦である総選挙の結果をうけて与野党がどう戦うかが注目される。与党は支持率レースで常に上位を走る朴槿恵委員長を擁立しよう。野党その他では,民主統合党再編の立役者となった文在寅理事長と,自らの政治参加について慎重な態度を変えていない安哲秀院長の動きに関心が集まる。政策の基調は福祉重視に流れるが,財政規律との兼ね合いが焦点となろう。李政権の指導力低下は避けられないだろう。

経済面では,足元の物価高や不動産市況の低迷,外需不振などによる景気減速にいかに歯止めをかけられるかが焦点となろう。しかし,2012年1月の消費者物価は依然高止まりを続け,同月の月間貿易収支も2年ぶりの赤字を計上するなど,滑り出しは順調とはいえない。また,総選挙や大統領選挙を控えて李政権はこれまでの大企業優遇路線から一転,法人税率引き下げ対象からの大企業除外や「利益共有制」(大企業の超過利益を中小企業へ分配する)の導入,非正規雇用者の待遇改善といった「親庶民」的なポピュリズム政策を打ち出しており,韓国経済を牽引する主要企業の活動の妨げにならないか注目される。

外交は,南北関係での交流重視の基調は維持されようが,不明な点が多い北朝鮮の金正恩新体制の実情を探り,その出方をうかがう展開となろう。対米関係は,軍事面での協力緊密化のほか,韓米FTAの発効もあり,良好な関係が維持されよう。しかし,野党は依然韓米FTAの破棄を主張しており,国内政治の火種となる可能性もある。一方,韓米FTA発効で強まる対米関係とのバランスを取る形で,韓国は対中関係の発展を図ることになろう。韓国経済に大きな影響を与える韓中FTAがどこまで進展するか注目される。EU,アメリカ,中国とのFTAに具体的な動きが出てきた今,休眠状態に近かった日韓EPAに動きが出るか注目される。

(奥田:地域研究センター研究グループ長)

(渡邉:地域研究センター)

| 1月 | |

| 3日 | 李大統領,新年特別演説で安保強化,持続的経済活性化,国民生活の質の先進化を国政課題として提示。 |

| 4日 | 呉世勲ソウル市長,無償給食条例の公布を拒否。 |

| 6日 | 許光泰ソウル市議会議長,無償給食条例を職権にて公布。 |

| 7日 | 現代建設債権団,現代自動車グループに買収の優先交渉権を付与。 |

| 11日 | 万都,中国・吉利汽車と自動車部品生産の合弁会社設立の契約締結。 |

| 13日 | 政府,食料品の関税引き下げを含む総合物価対策を発表。 |

| 13日 | 韓国銀行,基準金利を2.50%から2.75%に引き上げ。 |

| 13日 | 民主党,無償保育と大学授業料半額化を党論として確定。 |

| 15日 | 金融委員会,三和相互貯蓄銀行に財務状況悪化で6カ月の営業停止命令。 |

| 20日 | GM大宇,社名を「韓国GM」に変更。 |

| 20日 | 北朝鮮,南北高官級軍事会談とそれに先立つ予備会談を韓国に提案。 |

| 21日 | 海軍特殊戦旅団,ソマリアの海賊に乗っ取られた貨物船三湖ジュエリー号を銃撃戦の末に奪還。 |

| 2月 | |

| 8日 | 南北軍事実務会談,板門店で開催。9日,決裂。 |

| 10日 | 韓米FTA,追加交渉の合意内容に正式署名。 |

| 10日 | ロッテグループ,重光昭夫(辛東彬)副会長を会長に昇格。 |

| 11日 | 韓国高速鉄道「KTX」,ソウル近郊のトンネル内で開通後初の脱線事故。 |

| 13日 | 韓国企業連合,サウジアラビアで総額25億ドルのガスプラント建設を受注。 |

| 25日 | サムスングループ,アメリカのクインタイルズとの合弁企業設立により,バイオ医薬品事業への新規参入を発表。 |

| 28日 | 政府,温暖化ガスの排出量取引制導入を当初予定の2013年から2015年に延期する方針を発表。 |

| 28日 | 韓米両軍,韓米合同軍事演習「キーリゾルブ」を韓国全域で実施(~3月11日)。 |

| 3月 | |

| 4日 | 政府機関,国会,在韓米軍,銀行などのウェブサイト,大規模なサイバー攻撃を受ける。 |

| 8日 | 現代自動車グループ,現代建設の買収契約を締結。 |

| 10日 | 韓国銀行,基準金利を2.75%から3.00%に引き上げ。 |

| 11日 | 李大統領,東日本大震災に際し,日本政府あてに慰労の電報を送る。 |

| 12日 | 政府,日本の東日本大震災を受けて救助隊員・救助犬を緊急派遣。 |

| 16日 | 韓国による対日物資支援相次ぐ。政府はホウ酸52.6トン,ガス公社はLNG50万トン,SKはガソリン26万バレルの支援を決定。 |

| 21日 | 韓ペルーFTA,正式署名。 |

| 25日 | 政府,福島第一原発の放射性物質漏洩事故を受けて一部食品の対日輸入停止。 |

| 28日 | ポスコ,光陽製鉄所に年産200万トンの船舶用厚鋼板の新工場を完工。 |

| 30日 | 金滉植首相,東南圏新空港建設計画の白紙化を発表。 |

| 30日 | 日本文部科学省,中学校教科書の検定結果を発表。地理,公民の全教科書が竹島は日本領と記載。 |

| 4月 | |

| 1日 | 李大統領,竹島領有権を記載した日本の教科書問題と関連,「独島(竹島)はわが領土。実効支配を強化していく」と強調。 |

| 8日 | 焼酎大手の真露,ハイトビールの吸収合併を発表。 |

| 11日 | サムスン重工業,イギリスのゴラーLNGエナジー社などから総額12億ドルのLNG船6隻を受注。 |

| 11日 | 朝鮮日報,東日本大震災への韓国からの支援に対する日本政府の感謝広告を掲載。 |

| 11日 | 朝鮮日報,大韓赤十字社などの日本支援キャンペーンが10日までに集めた義援金は500億ウォン,と報道。 |

| 12日 | 現代製鉄,唐津製鉄所で年産400万トン規模の第3高炉を着工。 |

| 19日 | サムスン電子,HDD事業を米シーゲイト・テクノロジー社に売却すると発表。 |

| 20日 | ハンファ建設,サウジアラビアで10.5億ドル相当の発電・淡水化プラント工事を受注。 |

| 21日 | サムスン電子,韓国・日本・ドイツで特許侵害の差し止めを求めてアメリカのアップル社を逆提訴。 |

| 26日 | ハイニックス半導体の債権団,保有株式の外部売却を発表。 |

| 27日 | 現代重工業が日本に支援したディーゼル発電機(PPS),本格稼働。 |

| 27日 | 国会および地方の再・補欠選実施。重点区の盆唐乙選挙区と江原道知事に民主党候補が当選。 |

| 5月 | |

| 4日 | 国会,韓EU・FTAの批准同意案を可決。民主党は野党連帯を考慮し,採決を欠席。 |

| 16日 | 教育科学技術部,国際科学ビジネスベルトの拠点地区の候補地として,大田市の大徳研究開発特区を選定。 |

| 17日 | 公的資金管理委員会,ウリ金融持株の産銀持株への統合計画を発表。 |

| 18日 | 自動車部品メーカー・柳成企業の労組,牙山工場を不法占拠してストライキ決行(24日収束)。 |

| 18日 | STX重工業,イラクで総額30億ドル相当のディーゼル発電プラント25基の建設受注。 |

| 26日 | 韓国航空宇宙産業(KAI),超音速訓練機のインドネシアへの輸出が決定。 |

| 6月 | |

| 9日 | 欧州自動車工業会(ACEA),現代自動車の加盟を承認(2012年1月)。 |

| 10日 | 韓国銀行,基準金利を3.00%から3.25%に引き上げ。 |

| 10日 | 日韓図書協定,発効。 |

| 26日 | 政府,原油の一時的な輸入関税引き下げを決定。 |

| 28日 | 韓国輸出入銀行,800億円規模のサムライ債発行。 |

| 28日 | 大韓通運の売却入札で,CJグループが優先交渉対象者に選定。 |

| 30日 | 金融委員会,「家計負債総合対策」を発表。 |

| 7月 | |

| 1日 | 韓EU・FTA,発効。 |

| 4日 | ハンナラ党,新代表に中間派の洪準杓議員を選出。 |

| 6日 | 国際オリンピック委員会(IOC),平昌を2018年冬季オリンピック開催地に選定。 |

| 11日 | 韓国取引所(KRX),カンボジア政府と合弁でカンボジア証券取引所(CSX)を開設。 |

| 11日 | 日本外務省,竹島上空でのデモフライトと関連して,職員の大韓航空機利用を自粛するよう指示。 |

| 19日 | 民主党,韓米FTAの再々交渉案を発表。 |

| 20日 | ソウル市,市外割増料金制度の復活を含むタクシー改革総合対策を発表。 |

| 25日 | 韓国銀行,韓国企業が国内で発行する外貨建て債券「キムチ債」への投資を一部制限。 |

| 8月 | |

| 1日 | 韓ペルーFTA,発効。 |

| 1日 | 政府,電気料金を平均4.9%値上げ。 |

| 1日 | 法務部,鬱陵島を訪問しようとした自民党の新藤義孝衆院議員ら一行の入国を拒否。 |

| 2日 | 政府,果物や野菜など9品目に対する関税割当制度の適用を決定。 |

| 3日 | サムスン電子,次世代メモリー技術をもつ米グランディス社を買収。 |

| 9日 | 金融委員会,株価暴落にともない,株式の空売りを3カ月間禁止。 |

| 10日 | 現代商船,超大型コンテナ船5隻を大宇造船海洋に一括発注。 |

| 22日 | 北朝鮮,金剛山地域内の韓国側資産に対する法的処分と要員の退去を通告。 |

| 24日 | ソウル市,無償給食の全面実施を問う住民投票を実施。投票率は25.7%で,不成立に終わる。 |

| 26日 | ソウル中央地検,郭魯炫ソウル市教育監を教育監選挙候補一本化をめぐる不正資金授受の疑いで逮捕。 |

| 27日 | 呉世勲ソウル市長,住民投票不成立の責任を取って辞職。 |

| 28日 | 現代自動車グループの鄭夢九会長,個人資産5000億ウォンの寄付を発表。 |

| 29日 | 民主党,福祉拡大を骨子とする大統領選挙公約を発表。 |

| 30日 | 李大統領,内閣改造を断行。統一部長官に柳佑益元大統領室長を内定。 |

| 9月 | |

| 6日 | 安哲秀ソウル大融合科学技術大学院長,ソウル市長選への不出馬と朴元淳弁護士への支持を表明。 |

| 8日 | 李周浩教育科学技術部長官,低所得家庭の大学生の授業料負担軽減案を発表。 |

| 9日 | 雇用労働部,「非正規職総合対策」を発表。 |

| 15日 | 残暑にともなう電力需給の逼迫により,全国的に大規模停電が発生。 |

| 16日 | 韓米FTAの批准同意案,国会外交通商統一委員会に上程。 |

| 19日 | 金寛鎮国防部長官,韓米ミサイル指針改定のための実務的接触を行っていることを認める。 |

| 28日 | 韓国輸出入銀行,日本の総合商社3社と業務協約を締結。 |

| 10月 | |

| 3日 | オバマ米大統領,韓米FTA履行法案を議会に提出。上下院,12日に批准。 |

| 3日 | 朴元淳弁護士,ソウル市長選の野党単一候補に選ばれる。 |

| 4日 | 孫鶴圭民主党代表,ソウル市長選に候補を擁立できなかった責任をとり辞意を表明(5日に撤回)。 |

| 5日 | サムスン電子,フランスとイタリアで米アップル社の新型スマートフォン「iPhone 4 S」の販売差し止めを求めて仮処分申請。 |

| 11日 | 李大統領,国賓としてアメリカを訪問(~15日)。韓米同盟の重要性を確認。 |

| 17日 | 李大統領,敷地を長男名義で購入したソウル内谷洞の私邸建設計画を白紙に戻す。 |

| 26日 | ソウル市長選で野党統一候補・無所属の朴元淳氏が当選。 |

| 27日 | アメリカのデンプシー統同参謀議長,在韓米軍の兵力を現状維持する,と表明。 |

| 28日 | 韓米安保協議会開催。北朝鮮の局地挑発に対応する「共同局地挑発対応計画」の年内完成などに合意。 |

| 11月 | |

| 1日 | 国土海洋部,高速道路料金平均2.9%,KTXを含む鉄道運賃平均2.93%の引き上げを発表。 |

| 5日 | 政府,北朝鮮向けの医薬品と栄養食品の支援をユニセフ経由で行う,と発表。 |

| 8日 | ソウル中央地検,SKグループの崔泰源会長の先物投資による巨額損失と裏金疑惑について,本社と系列企業を家宅捜索。 |

| 11日 | 李大統領,野田首相と会談。日韓通貨スワップ枠の700億ドルへの拡大などで合意。 |

| 14日 | SKテレコム,ハイニックス半導体の株式を韓国外換銀行などの銀行団から買収。 |

| 15日 | 李大統領,孫鶴圭民主党代表に対し,韓米FTAの投資家・国家訴訟制度(ISD)と関連し,FTA発効から3カ月以内にアメリカに再協議を要求する,と発言。 |

| 16日 | STX造船海洋,欧州の海運会社から総額16億ドルの巨大コンテナ船6隻を受注。 |

| 16日 | ソウル中央地検,李国哲SLSグループ会長を政界大物らへの贈賄の疑いで逮捕。 |

| 17日 | ソウル国際金融センター,汝矣島に一部竣工。 |

| 18日 | 金融委員会,韓国外換銀行大株主のローンスターに対し株式売却命令。 |

| 19日 | 李大統領,野田首相,温家宝中国首相とジャカルタで会談。日中韓FTAの早期交渉入りで合意。 |

| 22日 | 韓米FTAの批准同意案,与党ハンナラ党による強行採決で国会を通過。 |

| 12月 | |

| 1日 | 主要新聞社が大株主となるケーブルテレビ局4社,一斉開局。 |

| 2日 | 原子力安全委員会,原子力発電所2基の新設を許可。 |

| 2日 | ハナ金融,ローンスターと約4兆㌆での韓国外換銀行の買収契約を締結。 |

| 2日 | 警察庁,ソウル市長選投票日に中央選管のウェブサイトを攻撃してダウンさせた疑いでハンナラ党議員の秘書を逮捕。 |

| 5日 | 政府,事業用の電気料金を平均4.5%追加値上げ。 |

| 5日 | 民主労働党と国民参与党などが統合,統合進歩党発足。 |

| 6日 | 日本政府,朝鮮王室儀軌などの図書1200冊を日韓図書協定に基づき韓国に返還。 |

| 9日 | 洪準杓ハンナラ党代表,ソウル市長選敗北や議員秘書による選管ウェブサイト攻撃などの責任を取り辞意を表明。 |

| 10日 | ソウル中央地検,SLSグループから7億ウォン相当の金品を受け取った疑いで李相得ハンナラ党議員の秘書を逮捕。 |

| 11日 | 李相得議員,総選挙不出馬を表明。 |

| 12日 | 黄海の韓国側排他的経済水域内で不法操業中の中国漁船を拿捕しようとした韓国海洋警察の隊員,中国漁船員に切りつけられて死亡。13日,中国が遺憾の意を表明。 |

| 14日 | 韓国挺身隊問題対策協議会,日本大使館前の公道に元慰安婦の少女時代を題材とした銅像を設置。 |

| 16日 | 民主党,市民統合党,韓国労総が統合,民主統合党発足。 |

| 18日 | 李大統領,野田首相と京都で会談。従軍慰安婦問題への政治決断を求める。 |

| 19日 | 朴槿恵ハンナラ党元代表,党非常対策委員長に就任。 |

| 20日 | 柳佑益統一部長官,北朝鮮の金正日総書記死去に際しての政府談話文を発表。北朝鮮住民に対する弔意を表明。 |

| 26日 | サムスン電子,液晶パネル事業でソニーとの合弁解消,ソニー持株の買収を発表。 |

| 26日 | 金大中元大統領の李姫鎬夫人と玄貞恩現代グループ会長,北朝鮮の金正日総書記弔問のため平壌を訪問(~27日)。同日,金正恩党中央軍事委副委員長と会見。 |

| 26日 | 政府,中国漁船の違法操業対策を策定。1000トン級警備艇9隻の増強など,2015年までの予算総額は9300億ウォン。 |

| 27日 | 韓中外交次官級戦略対話,開催。 |

| 28日 | 与野党,福祉・雇用対策強化の財源捻出のため,2012年度予算案中の不要不急事業分3兆9000億ウォンの削減に合意。 |

| 30日 | 北朝鮮国防委員会,韓国が政府弔問団派遣を見送ったことと関連,「李明博逆賊一味とは永遠に付き合わない」と声明。 |

(出所) 大統領府ホームページ(http://www.president.go.kr)等から筆者作成。