2012 年 2012 巻 p. 399-414

2012 年 2012 巻 p. 399-414

2011年のティモール・レステは,翌年に実施される大統領選挙・国民議会選挙に向けた準備が本格化した。また,国連警察から国家警察への全権移譲が完了するなど国連平和維持活動終了のための体制づくりも進んだ。経済に関しては,今後20年の経済成長戦略の指針となる「戦略開発計画」が正式に始動し,大型インフラ事業への投資を核とする同計画を推進するための新行政機関・政府系企業の設立も相次いだ。また,「石油基金法」の改正により,石油資産のより柔軟な運用が可能になった一方で,当面の石油収入の見通しが下方修正されるなど,石油に依存する国家経済の今後の方向性について改めて広く議論された。

2011年は,2002年,2007年に次いで3回目となる大統領選挙・国民議会選挙を翌年に控え,各政党の活動が活発化した。第1与党のティモール・レステ国民再建会議(CNRT)は,4月末から5月初めにかけて実施した党大会で,グスマン首相を党首に再選した。最大野党で国会第1党の独立ティモール・レステ革命戦線(Fretilin=フレテリン)は,8月に党員16万5000人による直接選挙を実施し,フランシスコ・グテレス(通称ル・オロ)党首とマリ・アルカティリ幹事長(元首相)がそれぞれ再選となった。

大統領選挙への出馬表明も相次いだ。9月初め,タウル・マタン・ルアク国軍総司令官が大臣委員会(内閣に相当)に辞職願を提出し,翌月に独立候補として出馬を表明した(大統領選挙への立候補に政党の指名は必要としない)。グスマン首相と同じくインドネシア統治下で組織された独立派ゲリラ,東ティモール民族解放軍(FALINTIL)の総司令官経験者である同氏の国民的人気は高く,大統領選挙の目玉として注目が集まっている。2007年に実施された前回の大統領選挙にも出馬したフェルナンド・アラウジョ(通称ラサマ)民主党(PD)党首・国会議長も再び出馬する。同氏は,前回の選挙においては第1回選挙で敗退したが,ル・オロ・フレテリン党首とラモス・ホルタ暫定政権首相(当時)との間で争われた決選投票で,ラモス・ホルタを支持し,同氏の勝利に大きく貢献した。ラモス・ホルタ大統領は,再出馬について2011年中は態度を明らかにしなかった。

一方,国民議会選挙で注目されるのは,野党フレテリンの票の行方である。フレテリンは2007年の選挙では全国得票数を6割から3割にまで落としたが,国会議席数第1位の地位は維持した。しかし,その前年に党幹事長選挙を巡って内部が分裂し,党内の「改革派」から4人がグスマン政権入りし,そのなかでも同派を率いるジョゼ・グテレス外相(当時)が第一副首相(社会問題担当)に就任したという経緯がある。2011年4月には,このフレテリン改革派が「フレンティ・ムダンサ」(Frenti-Mudança)という名称で独立政党として登録申請し,上訴(最高)裁判所が最終的にこれを承認した。グテレス副首相は,妻の高級ポスト就任にかかわる職権乱用疑惑に関連し,2010年に国家検察に起訴されたが,2011年5月にディリ地裁が公訴を棄却し,7月に上訴裁判所がこの決定を支持した。

現政権で与党の議会多数派連合(AMP)に参加するのは,CNRT,PD,社会民主党(PSD)とティモール社会民主協会(ASDT)の政党連合およびティモール抵抗民主民族統一党(UNDERTIM)で,全65議席中39議席を有している。PDは勝利を前提に,次期政権でも引き続きCNRTと連合を組む意向を表明している一方,PSDは連合や連立を結成しない姿勢を明らかにしている。フレテリンはグスマン政権内で深刻な問題となっている「汚職」がキャンペーンの最大の焦点だとしつつ,得票数6割獲得による政権奪還を目指して攻勢を強めている。

選挙制度の整備や運営上の準備も進んだ。2月に国連本部から評価ミッションが来訪し,選挙管理委員会(NEC),選挙管理技術事務局(STAE)など選挙実施にかかわる組織との間でニーズを検討・評価した。4月から5月にかけては,国会が改正選挙関連3法(選挙管理団体法,大統領選挙法,国民議会選挙法)を承認し,6月にこれが公報に掲載されて,選挙準備が公式に始動した。改正国民議会選挙法では,各党の候補者名簿における女性候補の必要割り当て数が4人に1人から3人に1人に引き上げられたほか,投票の場所・時間,開票方法の変更などが行われた。また,年の後半にはSTAEによる各種研修,周知活動も実施された。

なお,7月には,バウカウ教区司教の後見で,各政党の代表を含む政治・治安指導者層,選挙管理団体,市民団体などが一堂に会し,平和で安定的な選挙環境づくりに関するコミットメントを確認した。また,選挙まで同様の会合を随時実施することでも合意した。

国連警察から国家警察への全権移管2011年は,翌年に控える国連平和維持活動終了に向けた準備が治安分野を中心に大きく進展した。県および部門単位で2009年から段階的に実施されていた国連警察から国家警察への権限移管も完了した。3月27日の国家警察記念日にこれを記念する式典が行われ,この日を境に国家警察が国内の警察活動の「行為,指揮命令,統制」すべての責任をもつことになった。国連警察の任務は今後,脆弱な部門の能力育成支援へと移行してゆく。

国連警察から国家警察への権限移管は,2002年に独立を達成した直後に設立された国連東ティモール支援ミッション(UNMISET)の下でいったんは全土で完了した。しかし,2006年7月から8月にかけて発生した国軍内の差別問題を発端とし,政治抗争も絡んで拡大した暴動で国家警察が機能停止に陥った。その直後に新たな平和維持活動組織として設立され現在まで活動を続ける国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の下で,国連警察が再び全県の治安維持責任および主たる警察任務を担うことになり,国家警察の迅速な立て直しが図られた。そうしたところ,2008年2月に元国軍兵士による大統領・首相襲撃事件が発生し,同年に開始予定であった権限移管は延期を余儀なくされた。だが,同事件の首謀者の事件現場での死亡,その部下の早期の投降・逮捕により2008年後半には治安も回復し,2009年に権限移管開始の運びとなった。

2009年以降,各県では権限移管にともなう目立った治安悪化はみられていない。国連警察は,引き続き厳重警備が必要な区域を中心に駐留しつつ,国際部隊(ISF),国家警察とともにパトロールおよび国境警備にあたっている。2012年の大統領選挙・国民選挙までは,国連警察は現在の1200人規模の駐留を維持し,国家警察を支援する体制をとる。

国連平和維持ミッションの終了時期に関しては,1年を通じ,ティモール・レステ政府,国連および開発パートナー(外国の援助ドナーなど)の間で議論が行われ,治安および政治環境に対しての総合的判断から2012年末と決定された。同ミッション終了後の国連の支援体制の具体的な形については,選挙後の状況に基づいて改めて判断される。

なお,治安に関しては落ち着いてはいるものの,武術闘争集団間の暴力抗争や国軍と警察との間の衝突などが単発的に発生しており,今後は選挙に絡んでこれらの組織の政治道具化なども懸念されている。12月には,首都ディリにおいて武術闘争集団間で死傷者を出す衝突も発生し,これに対応して政府は,すべての武術闘争集団の1年間活動停止を決定した。

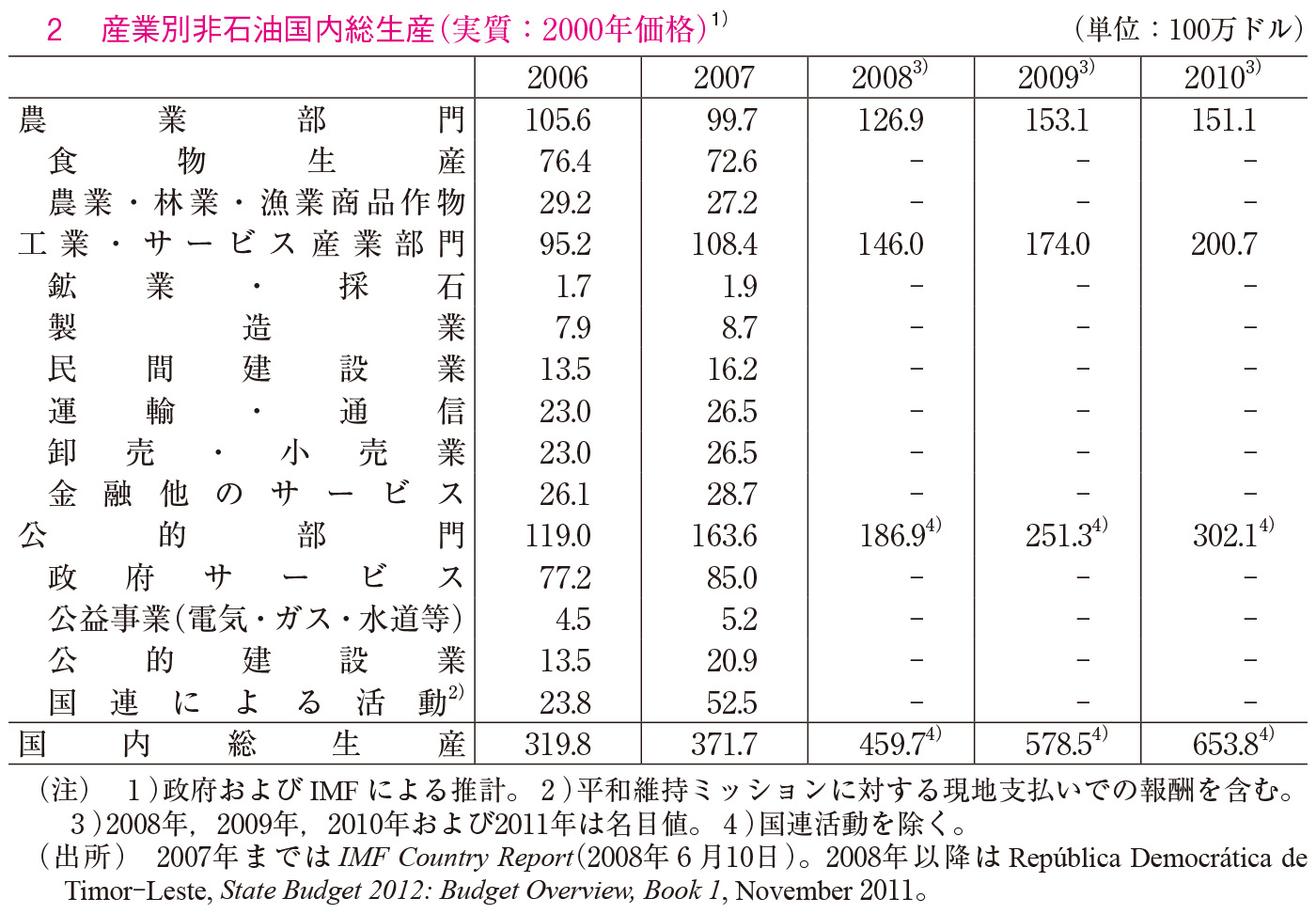

2011年の国内経済は,前年に引き続き政府のインフラ向け支出拡大を背景に活況を呈した。非石油部門の実質成長率は10.6%(IMF推計)であった。好況を映し,消費者物価上昇率は13.1%(IMF推計)を記録,とくに飲食品,衣類・履物,輸送,建設部門の価格が大きく上昇した。国際市場における食料,燃料価格の高騰,オーストラリアなど主要輸入相手国の通貨に対する自国通貨(米ドル)の価値低下などを背景としている。非石油主要輸出品であるコーヒー豆の生産は,前年から続く天候不順で停滞した。

今後20年間(2011~2030年)の経済開発の指針となる「戦略開発計画」(Strategic Development Plan:SDP)に関し,7月に国会で政府案が承認され,開催中であった開発パートナー会合で公表された。また,同会合の最終日にはティモール・レステ政府のイニシアティブにより,SDPに基づく開発と投資における政府・開発パートナー間の連携強化をうたう「ディリ開発協約」も結ばれた。

2012年度国家予算は,SDPの始動を反映し,前年度比28%と大幅増の16億7413万ドルを計上した。最大の支出項目は設備投資の10億1000万ドル(前年度比40%増)で,うち7億5716万ドルは2009年にSDPを支えるために新設された特別基金のひとつである「インフラ基金」から充当された。

石油基金からの引き出しは15億500万ドルで,憲法が許容する推定維持可能年収(推定石油資産[ESI]の3%)である6億6530万ドルの倍以上の引き出しとなる。また2010年に制定された新「予算・財政管理法」を基に,初めての外国借款(返済猶予期間は10年)として431万ドルを計上した。

また,2011年は,経済産業分野における行政機関や政府系企業が相次いで設立された。7月には国内事業者への融資を通じて民間セクターの発展を促進する目的で「国家開発銀行」が設立された。9月には銀行・給与局(BPA)の役割を引き継ぐ形で正式にティモール・レステ中央銀行が設立され,総裁にアブラン・ヴァスコンセーリョスBPA長官が任命された。また同月,投資機会の開発促進と国富増加を目的とした国家投資会社(TLIC)も設立された。シンガポールの政府系投資会社テマセク・ホールディングスをモデルとしたもので,商業分野における戦略的事業の投資を予定している(ただし,2012年度政府予算案で計上していたインフラ基金からの2億ドルの着手資金拠出は11月に国会で否決され,正式な事業開始時期は不透明となっている)。さらに,ティモール海で将来発見されるであろう油田の開発事業への参加と国家資源のより強力な支配を目的にティモール・ガス石油公社(Timor GAP)が設立された。

また,政府は予算の透明化を目的に複数の試みを実施した。インターネット上に「予算透明化ウェブサイト」,「電子調達ポータル」,「外国援助ポータル」などを開設し,2012年度予算の国会審議は,13日間にわたってテレビ,ラジオで生中継された。さらに,特別基金(インフラ基金と人的資本開発基金)を監視,管理,実施するための首相直轄機関が複数設立された。インフラ基金を利用する事業提案の評価を行う「主要事業事務局」,同事務局の提言に基づき事業を選別する「インフラ基金委員会」(500万ドル未満の事業のみ対象,500万ドル以上の事業選定は大臣委員会の権限),事業の実施状況を監視し,品質管理を行う「国家開発庁」,特定の大型事業の調達を支援する「調達委員会」などがそれである。

独立後の最大の公共事業であり,2010年1月に着工した重油プラント建設に関しては,11月にディリ近郊のヘラにおいて発電機の一部が始動した。この事業は,2015年までに全国民の24時間電力利用を可能にするという政府目標のもと,北部のヘラ(発電能力119.5MW)と南部マヌファヒ県のベタノ(同136.6MW)に施設を建設するもので,両プラントとも2012年中のフル操業を目指している。

石油収入とティモール海開発2011年の国家財政は,中東における政治混乱などを背景とする国際石油価格上昇の恩恵を受けた。2011年度の国家石油収入(運用益を除く)は前年度比11.7%増の25億4690万ドル(予算案での推定値)だった。年初に67億4400万ドルだった「石油基金」の残高は89億ドル(予算案での推定値)まで増加した。

石油収入に関しては,大幅な見通し修正が行われた。政府発表によると,石油・ガス収入は2011年でピークを迎え,2012年には18億ドル,2015年には16億ドルと減少を予測している。この修正は,オーストラリアとの共同開発地域(JPDA)にあり,国家の石油・ガス収入のほぼすべてを賄うバユ・ウンダン油田のオペレーターであるアメリカのコノコ・フィリップス社からの報告に基づいてのものであり,生産コストの大幅増(同油田の生産費の大半を増価しているオーストラリア・ドルで支払っているため)と生産設備の腐食が背景にある。

同じくJPDAにあり,イタリアの石油・ガス会社ENI社がオペレーターを務めるキタン油田開発(出資比率:ENI社40%,国際石油開発帝石35%,カナダのタリスマン・リソーシズ社25%)に関しては,10月から日産4万バーレルで生産が開始された。ただし,確認埋蔵量は2680万~3550万バーレルと小規模で,生涯生産高はバユ・ウンダン油田の生産高の1%程度と見込まれている。

サンライズ・ガス油田開発に関しては,2007年にオーストラリア政府との間で税金・ロイヤルティ収入の両国均分で合意済みだが,開発方式については2011年にも決着をみなかった。同油田開発のコンソーシアムを率いるオーストラリアのウッドサイド社(出資比率33.4%)は2010年,パイプラインとLNGプラントの建設地に関し,ほかの出資企業3社(出資比率:コノコ・フィリップス社20%,英蘭合弁のロイヤル・ダッチ・シェル社20%,大阪ガス10%)との合意で,洋上浮体式LNGプラントを選択したと公式発表し,2011年にもその立場を維持した。

ティモール・レステ政府は,ティモール側にパイプラインを敷設し,下流施設を建設する以外に妥協はないと従来から主張している。これを前提に,「タシ・マネ南海岸インフラ計画」と銘打ち,国土の南海岸に下流施設の建設準備を進めている。同計画は,国土の南海岸に沿って西から順に,スアイに供給基地,ベタノに精製・石油化学産業,ベアコにLNGプラントの3つの産業クラスターを建設するもので,調査を含めた各種事業における外国企業の入札が進んでいる。2012年度予算では同計画に1億6300万ドルを計上し,そのうちスアイの供給基地向けには1億ドル,スアイ=ベタノ間高速道路建設事業に4500万ドルを充てている。

一方で,同油田開発を取り決めた「ティモール海における特定海事アレンジメント協定」(CMAT,通称サンライズ合意)が2013年2月で失効することもあり,妥協点を探る動きも双方から出ている。ウッドサイド社においては,5月に最高経営責任者(CEO)が交代し,ティモール側へのパイプライン敷設という選択肢も交渉のテーブルに載せる方向で歩み寄りもみせている。これまでCMAT失効も問題ないと強気だったティモール・レステ政府も,2012年から石油収入の減少が予測されるなか1年当たり推定3億ドルの国家収入が期待されている同油田の早期開発が不可欠だとの認識を高め,交渉再開への意欲を示し始めている。ただし,本格的に交渉が再開されるのは2012年の新政権発足後と見込まれている。

石油収入の管理,国家予算への移転,投資政策などを規定する2005年「石油基金法」に関しては,国会が8月に改正案を承認した。旧法では石油基金の90%をアメリカ国債に投資することを義務づけていたが,50%を利子付きまたは利子に相当する収益のある投資先(通貨の選定は自由)に充て,50%は上場企業に対する株式投資が可能となった。また一定の条件を満たせば,5%まではより戦略的な投資も可能となった。2011年には生産見通しの引き下げがあったほか,政府が今後5年間にわたり主要インフラ事業向けに石油基金からの大幅な引き出しを予定しているが,今回の法律改正にともなう投資収益増加を見込んでいる。石油基金の残高は2012年末には92億ドル,2016年末には113億ドルと予測している。

2011年は,これまで目標としてきた2012年までのASEAN加盟実現に向け,積極的な外交を展開した。3月には同機構への加盟を正式申請し,1年を通じて加盟国へのアピールに尽力した。とりわけ,ティモール・レステの加盟を強く支持・支援するインドネシアが2011年の議長国という機会を最大限利用した。当初は,シンガポールが2015年を目標とするASEAN共同体の実現が遅れるなどの理由でティモール・レステの早期加盟に難色を示していたが,インドネシアの強い説得もあり,妥協する形となった。11月の外相会議では,シンガポールのイニシアティブでASEAN調整理事会内にティモール・レステの加盟に関し検討する作業部会を設置することが決まった。だが,ASEAN憲章に照らしての実質的検討はこれから始まるため,2012年の加盟実現は難しく,加盟国の間では早くて2014年との見通しが示されている。

ASEAN加盟問題にも後押しされ,インドネシアとの友好関係は2011年にさらに進展し,経済,政治,文化・教育とあらゆる分野で協力が強化された。経済分野では,国内の大型インフラ事業においてインドネシア企業との契約が相次ぐ一方,政治・治安分野では,8月に首都ディリで国軍・警察の訓練を含む防衛協力の覚書を交換した。また同月,東ティモールと隣接する西ティモールのクパン(インドネシア・東ヌサトゥンガラ州の州都)に領事館が開設され,経済,文化,教育の協力のさらなる進展が期待されている。

中国との関係は経済分野を中心にますます強まっている。中国はこれまでに無償援助として大統領官邸をはじめとする政府庁舎・関連機関の建設などハイプロフィールな援助を行ってきたが,農業支援も進めるなど援助を多角化している。二国間貿易も急速に拡大しており,2011年の対中貿易額は2010年の2倍に増えると見込まれている。また,防衛分野での協力においても,協議が進んでいる。

日本との関係に関しては,ティモール・レステに対するこれまでで最大規模のODA案件であるオエクシ県港湾緊急改修工事事業無償資金協力「オエクシ港緊急改修計画」(供与額11億7500万円)の起工式が8月に行われた。また,2012年の大統領選挙・国民議会選挙に対し,日本政府は国連開発計画(UNDP)を通じて約166万ドルの支援を決定した。なお,2011年3月に発生した東日本大震災に関し,ティモール・レステ政府は義援金として100万ドルを供与した。

オーストラリアとの間では,11月にSDPに基づく「開発のための戦略的計画合意」の覚書が交換された。重点分野としてとくに食糧安全保障,農業生産性,地方のインフラ整備における協力の強化を推進するとしている。なお,2010年に主要な外交イシューとなったティモール・レステ領土内にオーストラリアに流入する難民の一時収容施設を建設するという同国政府の提案に関しては,ティモール・レステ政府の協議拒否の姿勢が続いており,実現の見通しは遠くなっている。

2012年は独立10周年という節目の年であり,5年に1度の大統領選挙・国民議会選挙が実施される注目の年でもある。大統領選は2012年1月末になって,ホルタ大統領が再出馬を表明したほか,グスマン首相率いるCNRTは選挙の3週間前にルアク候補支持を表明した。選挙は主要政党の党首を中心に合計12人が立候補し,混戦となったが,3月17日の第1回投票では過半数を獲得した候補者がなく,得票数第1位のル・オロ候補と第2位のルアク候補の間で4月に決選投票が行われる。また,1999年に実施されたインドネシアからの独立を問う住民投票以降,国造りを支援してきた国連平和維持活動の終了が予定されている。2012年以降の国連の支援形態については,選挙後の情勢の多角的な判断から決定されるため,政府は何としてでも今回の選挙を平和裡に乗り切り,独立国家としての新たな段階に入りたいと考えている。経済においては,SDPの滑り出しがいかなるものかが注目される。

(オンダ国際特許事務所)

※本稿は,筆者個人の見解を反映するものであって,筆者所属先の見解・立場を代弁するものではない。

| 1月 | |

| 27日 | ASEAN地域フォーラム(ARF)専門家・賢人会合,首都ディリで開催される(~28日)。 |

| 28日 | 国会,13億ドルの2011年度国家予算を承認。 |

| 2月 | |

| 24日 | 国連安保理,東ティモール統合ミッション(UNMIT)の任期1年延長を全会一致で採択。 |

| 26日 | 国会,議事運営の一部で第2公用語であるポルトガル語の使用を開始。 |

| 3月 | |

| 4日 | ASEANへの加盟を正式に申請。 |

| 16日 | 大臣委員会,モンテイロ国家警察長官の任期延長(2年間)を決定。 |

| 25日 | 政府,東日本大震災の義援金として50万ドル供与を決定(のちの追加支援を含めて合計100万ドルを支援)。 |

| 27日 | 国家警察,国連警察から警察機能の全権を移管される。 |

| 4月 | |

| 14日 | 汚職・職権乱用疑惑に関連し,ジョゼ・グテレス副首相の公判がディリ地裁で開かれる。 |

| 14日 | 国会,中央銀行法を採択。 |

| 14日 | 次期駐日大使にイジリオ・コエーリョ・ダ・シルヴァ外務・協力省対外総局長が任命される。 |

| 24日 | 最大野党フレテリン内の「改革派」,独立政党「フレンティ・ムダンサ」を登録申請。党首はグテレス副首相。 |

| 29日 | 与党第1党のティモール・レステ再建国民会議(CNRT)が党大会を開催(~5月2日)。グスマン首相が党首に再選される。 |

| 5月 | |

| 9日 | ディリ地裁,グテレス副首相の公訴を棄却。 |

| 25日 | 大臣委員会,ティモール・ガス石油公社(Timor GAP)設立を承認。 |

| 6月 | |

| 3日 | 大臣委員会,国家投資会社(TLIC)の設立を承認。 |

| 17日 | ラモス・ホルタ大統領,改正選挙関連3法(選挙管理団体法,大統領選挙法および国民議会選挙法)を公布。 |

| 18日 | ディリ国際平和マラソン開催。 |

| 22日 | 改正選挙関連3法が公報に掲載される。選挙準備が公式にスタート。 |

| 7月 | |

| 1日 | 有権者登録開始(~12月15日) |

| 8日 | 政府,家計の詳細なデータ等を含む2010年国勢調査報告書の第2~4部を発表。 |

| 11日 | 年次開発パートナー会合開催(~13日)。 |

| 11日 | 国家開発銀行,開設。 |

| 12日 | グスマン首相,「戦略開発計画」(SDP)を公表。 |

| 13日 | 政府・開発パートナー間で「ディリ開発協約」に調印。 |

| 15日 | 大統領,中央銀行法を公布。 |

| 15日 | 国会,行政・税・監査高等裁判所監査室設置に関する法律を承認。 |

| 21日 | 中国の支援によるハイブリッド米事業,初収穫で記念式典開催。 |

| 26日 | ティモール航空,ディリ=ダーウィン(オーストラリア)間の運航を開始。 |

| 26日 | 各政党の代表を含む政治・治安指導者層,選挙管理団体,市民団体などが一堂に会し,平和で安定的な選挙環境づくりに関するコミットメントを確認。バウカウ教区司教が後見人となる。 |

| 27日 | 政府,ティモール・ガス石油公社を設立。 |

| 8月 | |

| 11日 | 日本政府,2012年の大統領・国民議会選挙に1億3500万円の支援表明。国連開発計画(UNDP)との間で覚書交換。 |

| 17日 | 上訴裁判所,グテレス副首相に対するディリ地裁の公訴棄却の判決を支持。 |

| 19日 | インドネシアとの間で防衛分野における多角的協力に関する覚書調印。 |

| 20日 | 政府,東ティモール民族解放軍(FALINTIL)を正式に解散。 |

| 20日 | 野党第1党フレテリン,全国の党員による直接選挙を実施。フランシスコ・グテレス党首,マリ・アルカティリ幹事長がそれぞれ再選。 |

| 23日 | 国会,石油基金法の改正を承認。 |

| 29日 | 国会,クラウディオ・シメネス上訴(最高)裁判所長官の再任を承認。 |

| 30日 | 日本の無償資金協力事業「オエクシ港緊急改修計画」(11億7500万円)の起工式開催。 |

| 9月 | |

| 1日 | タウル・マタン・ルアク国軍総司令官,辞職願を大臣委員会に提出。 |

| 2日 | 中国による一連の政府庁舎建設援助のひとつである国軍兵舎の引き渡し式典開催。 |

| 11日 | 第3回国際自転車レース「ツール・ド・ティモール」が開催される(~16日)。 |

| 13日 | 銀行・給与局(BPA)が中央銀行となる。総裁に,アブラン・ヴァスコンセリョスBPA長官を指名。 |

| 19日 | 大統領,首相,国連特別代表との間で「共同移行計画」に署名。同計画に基づき,国連が所有する機材の一部の引き渡し開始。 |

| 21日 | 政府,国家投資会社(TLIC)を設立。 |

| 26日 | 韓国からの巡視船3隻引き渡し式典実施。 |

| 10月 | |

| 6日 | レレ・アナン・ティモール国軍副司令官,総司令官に昇格し,就任。 |

| 6日 | 政府,UNMITの任期を2012年末までとするとの方針を発表。 |

| 12日 | ルアク前国軍総司令官,2012年の大統領選挙出馬を表明。 |

| 13日 | 7月に独立した南スーダン共和国との国交樹立。 |

| 19日 | 国境近隣のインドネシア東ヌサトゥンガラ州クパンに領事館開設。 |

| 21日 | グスマン首相,2012年の国際部隊(ISF)派遣協力の終了方針を発表。 |

| 11月 | |

| 17日 | ASEAN,調整理事会にティモール・レステの加盟を検討するための作業部会を設置。 |

| 25日 | 国会,16億7400万ドルの2012年度国家予算を承認。 |

| 27日 | ヘラの重油電力プラントの落成式開催。 |

| 12月 | |

| 13日 | インドネシアで開催されたASEANスポーツ大臣初会合にオブザーバー参加(~16日)。 |

| 19日 | ディリで,武術闘争集団間の衝突発生。1人死亡、負傷者多数。 |

| 22日 | 大臣委員会,すべての武術闘争集団の1年間活動禁止を決定。 |

| 29日 | マナトゥト,リキサ,アイナロの3県で土地所有権証明書がはじめて配布される。 |