2012 年 2012 巻 p. 547-572

2012 年 2012 巻 p. 547-572

2011年の国内政治では,政権の不安定さを反映して,与党パキスタン人民党(PPP)と野党との政治的な駆け引きが目立った。統一民族運動(MQM)の再三にわたる連立離脱・復帰の繰り返し,パキスタン・ムスリム連盟カーイデ・アーザム派(PML-Q)の連立参加などである。パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派(PML-N)の求めに応じて,閣僚の数を大幅に減らした内閣刷新も行われた。政治的な駆け引きの一方で,国内の深刻な治安問題に対して有効な対策は講じられないまま,とりわけ商都カラチの治安は悪化した。

政治的な駆け引きは,経済成長の足も引っ張った。IMFスタンドバイ融資の条件であり,2010年からの懸案事項であった,一般売上税の国際標準への改革(Revised General Sales Tax:RGST)を盛り込んだ改正法案は成立に至らず,IMF融資の第6次・第7次最終トランシュは履行されないまま,9月末に期限切れを迎えた。エネルギー危機も深刻であるが,電気料金や燃料価格の引き上げは,政治的に難しく進まない。2010/11年度は生産部門が停滞したが,貿易収支赤字は減少し経常収支は7年ぶりに黒字となった。しかし,これは国際的要因によるところが大きく,持続可能性は低い。

対米関係は悪化の一途をたどった。もっとも国際社会の関心を集めた出来事は,5月2日,アメリカ海軍特殊部隊がウサーマ・ビン・ラーディンのアボッタバードの潜伏先を襲撃し殺害したことであろう。襲撃が主権侵害という問題を孕んでいたこと,襲撃後に報復テロが頻発したことなどから,もともと国民の間で根強い反米感情を刺激した。南北ワジーリスタンでの米軍無人飛行機の断続的な爆撃による民間人の犠牲者,NATO軍の誤爆によりパキスタン兵の犠牲者が多く出たことと併せて,対米関係を悪化させる材料が出そろった感がある。

2011年は,不安定な政権を担う与党PPPが過半数を確保するためなどの,政党間の駆け引きが目立った。与党は多数派工作に,また野党も駆け引きに必死で,国民の利益や政策は二の次という各党の姿勢を印象づけた。

1月3日,連邦政府議会において25議席をもつ第4党のMQMが連立から離脱した。これによりPPPは連邦議会で過半数を失う事態に直面し,政治的な混乱が生じた。政治の空洞化を阻止するため,6日,ギーラーニー首相はカラチのMQM党本部を訪問した。7日,MQMは,PPPが燃料価格の据え置きに合意したためとして,連立への復帰を宣言した。しかしながら,閣僚ポストへの復帰は拒否した。

連邦議会における最大野党PML-N(パンジャーブ州議会では第1党)は1月18日,閣僚ポストの削減などを含む「10項目のアジェンダ」を政府に提出した。PPPが過半数確保のための手段として閣僚ポストを与えてきたため,閣僚数は54人に膨れ上がっていた。第18次憲法改正では閣僚数は39人以下と定められており,PML-Nは憲法違反であると厳しく批判してきた。政府はこの批判をかわすため,2月9日,内閣を総辞職した。11日には新たな閣僚22人が任命され宣誓を行った。しかしながらPML-Nは,汚職政治家を閣僚から排除するなど「10項目のアジェンダ」のほかの改革が遅々として進んでいないことを理由に,2月28日,パンジャーブ州政府のPPP閣僚7人を更迭した。これによりPML-NとPPPのパンジャーブ州議会での連立は崩れた。

3月7日,PPPの実力者ズルフィカール・ミルザー・シンド州政府内務大臣の発言に抗議し,MQMはシンド州議会における連立からの離脱を発表した。同氏は,カラチで頻発している暴力・殺人へのMQMの関与を非難していた。4月19日,ギーラーニー首相は安定政権維持のため,イスラーム聖職者党ファズルッ派(JUI-F),およびMQMと接触したと発言した。5月1日,PPPとPML-Q(第3党で議席数は49)が会談し,連邦議会において連立を組む合意がなされた。4日,MQMも閣僚ポスト受け入れを含む連立への復帰を正式に発表した。

6月27日,MQMは再度手のひらを返し,連邦議会とシンド州議会において連立からの離脱を宣言した。直接の理由はアーザード・カシミール州議会の補選延期に関する抗議であるが,エネルギー危機やカラチの治安悪化など間接的な抗議材料もある。1月にMQMが下野した折には,PPPが連邦議会において過半数を失うという政治的空白を招いたが,今回はすでにPML-Qを取り込んでいたために,PPPにとって大きな痛手とはならなかった。7月6日,MQMとPML-Nが連立野党として協力することを発表した際も,両者はもともと対立政党で協力が疑わしいことから,PPPの大きな脅威にはならないとの見方が強かった。

10月5日,MQMはPPPと会談し,再々度連立に復帰した。「政治的利益より国民の利益を優先するため」(The News, 2011年10月6日付)との理由であった。

「メモゲート」事件11月17日付Foreign Policy紙において,ザルダーリー大統領がアメリカ政府に,パキスタン軍のクーデタを阻止するよう依頼するメモが明らかにされた。事件は,かつてニクソン米大統領を辞職に追い込んだ「ウォーターゲート」をもじって「メモゲート」と呼ばれ,政権を揺るがしかねないメモの重要性を物語っている。

マレン米統合参謀本部議長に渡されたメモの作成に関与したとされる,フサイン・ハッカーニー駐米大使が辞職することで事件の収拾が図られた。大統領はそのような依頼を否定している。ハッカーニーも関与を否定しており,事態の収拾のためにスケープゴートにされた可能性も否定できない。

メモが軍への牽制を含む内容であることから,政府と軍との間に緊張が走った。軍は,大統領の依頼が事実ならば国家安全保障という点で憂慮すべきとして,最高裁に調査を要請した。ギーラーニー首相は12月22日,「軍は議会の下にある」(The New York Times, 2011年12月22日付)と軍を牽制する発言をした。キヤーニー陸軍参謀長はクーデタの意図を否定しているが,独立以来4度の軍事クーデタを経験し,約半分の時期が軍政下にあったパキスタンにとって,その可能性も皆無とは言い難い。最高裁は30日,自らの職権で(suo motu),事件を調査することを決定した。

メモの趣旨がアメリカの政治介入を許すものであったことから,反米感情の強い国民の大統領への非難が強まった。ザルダーリー大統領は関連予算に賄賂を要求する「ミスター10%」としてマスコミに揶揄されるなどダーティーな印象が強く,もともと国民の人気は低い。12月6日,大統領は心臓の治療のためと称し,ドバイに出国した。これには,クーデタを恐れての亡命,事実上の辞職といった憶測が流れた。結局大統領は辞職を否定し18日に帰国したが,出国しただけでこのような噂がまことしやかに流れる点で,大統領への信任は失墜しているといってよいだろう。

事件をきっかけに,野党のPPPに対する非難が激しくなった。PML-Nは集会を開き,2013年に予定されている総選挙の前倒しを要求した。もっとも気を吐いているのは,イムラン・ハーン率いるパキスタン正義行動党(PTI)である。彼はクリケットのナショナルチーム元キャプテンで,国民の人気は高い。公約は,政治家の保有資産や政治資金の流れの明確化,アメリカからの資金援助の拒否など,腐敗した政治に嫌気がさした反米感情の強い国民を惹きつける内容である。現在のところ,PPPやPML-Nの脅威というほどではないが,12月25日のカラチでの集会に10万人以上を動員するなど,その影響力は無視できなくなりつつある。PTIは2008年の総選挙をボイコットしており1人も政界に送り出していなかったが,11月27日にマフムード・クレーシー元外相がPPPからPTIに鞍替えするなど,有力政治家が参加する動きもあった。政治家としての資質を疑問視する冷静な声もある一方,地盤のラホールでは,有力政党との協力次第では次期首相の呼び声も上がるほどである。

冒涜法に反対する政治家の相次ぐ殺害パキスタンは,形式的には連邦議院内閣制国家である。2010年の第18次憲法改正により,前ムシャッラフ軍事政権下で骨抜きにされてきた議院内閣制が復活し,代わって大統領がより象徴的なものとなり,対外的には民主化が進んでいるようにみえる。しかし実質的には,民主的な国家というには程遠く,表現の自由と人命とが天秤にかけられる現実が存在し,政治家に対する暴力は絶えない。

1月4日,サルマーン・ターシール・パンジャーブ州知事が暗殺された。同氏はPPPのなかでももっともリベラルな政治家,具体的には反冒涜法の急先鋒として有名であった。冒涜法は預言者ムハンマドを冒涜した者に死刑を科す極端な法律で,国内世論も賛成・反対の両極に分かれる。彼の暗殺犯であり元ボディガードのムムターズ・カーディリーは,冒涜法を擁護する極端なイスラーム主義者などに英雄視された。ファズルッ・ラハマーンJUI-F党首までもが,同氏の暗殺を「正当化される」旨の発言をした。仮にも2010年末まで与党の一角を担っていた政党の党首がこのような発言をすることは,パキスタンの民主化がいかに遅れているかを物語っているといえよう。

3月2日,同じく冒涜法に反対していたシャハバーズ・バッティー少数派担当相が,イスラマバードでパキスタン・ターリバーン運動(TTP)により暗殺された。

冒涜法に反対すると命の危険に及ぶことから,表立って反対する政治家は少ない。2月2日,シェリー・ラハマーンPPP議員が冒涜法反対法案を取り下げた。リベラルなPPPには同法反対派は多いはずだが,党の支持を得られなかったためである。ラハマーン女史は,ハッカーニーの後任として11月23日に駐米大使に任命されるまで目立った行動をしていないが,身の安全を確保するために隠れていたといわれている。

三軍統合情報局(ISI)の疑惑ビン・ラーディン殺害後(「対米関係」で後述),ISIが以前から居場所を知っていたのではないかとの疑いが強まった。仮にそれが正しければ,パキスタンは表向きアメリカの「テロとの戦い」に協力しているが,実はテロ組織とつながっていたことになる。実際のところは証明できないが,そのような憶測がとりわけアメリカ政府内に強いことは看過できない事実である。

5月22日,カラチのメヘラーン海軍航空基地を武装グループが襲撃し,軍人10人を含む16人が死亡した。パキスタン海軍の最先端技術が集結する同基地に武装グループが侵入できたことは,ビン・ラーディン殺害ですでに失墜しているパキスタン軍の更なる信頼低下とともに,さまざまな憶測を呼んだ。TTPが犯行声明を発表しているが,それを疑問視する見方も強い。理由は,内部に密通者がいなければ襲撃が不可能であったこと,通常のターリバーンによるテロとは異なり,訓練され組織立ったアル・カーイダ的な性格が濃厚な襲撃であったこと,などである。しかしTTPとアル・カーイダとの密接な関係も指摘されており,アル・カーイダが訓練しTTPが実行した可能性もある。サリーム・シャハザードAsia Times Online支局長は,海軍高官とアル・カーイダとの関係を指摘し,その間で何らかの交渉が決裂したことで襲撃がなされたと報じた。29日シャハザード氏は誘拐され,31日遺体で発見された。この殺害事件には,政府とアル・カーイダとの関係が表面化することを恐れたISIが関わっているとの疑惑が高まり,国会議員やジャーナリストを中心に事件を詳細に捜査するよう求める抗議が起こった。

国内の治安問題パキスタンの治安問題は,2つに大別できる。ひとつは,「テロとの戦い」に報復するテロ活動であり,もうひとつはカラチでの党派・民族抗争である。パキスタン平和研究所(PIPS)の統計では,パキスタンにおける2011年のテロ犠牲者は2391人と,前2年に比べて減少傾向にあるが,それでも絶対数は多い。

5月2日,ビン・ラーディンがアメリカ海軍特殊部隊の襲撃によりアボッタバードで殺害された(詳細は「対米関係」で後述)。TTPは「殉教者ビン・ラーディン」の復讐を行うと明言した。米軍無人飛行機によるアフガニスタン国境近辺の爆撃も続いており(同),TTPのテロ活動は,これらの「テロとの戦い」への報復の意味合いをもつ。5月13日には,ハイバル・パフトゥーンハー(KP)州チャールサッダで辺境保安隊のビルを標的にした自爆テロがあり,少なくとも80人が犠牲となった。紙面の都合上すべてを網羅することはできないが,上記のほか,ビン・ラーディン殺害後に起きた主な自爆テロを挙げると,5月26日KP州ハングー(少なくとも36人死亡),6月11日ペシャーワルの市場(同39人),8月19日KP州ジャムルード(同56人),9月7日クエッタ(同28人),などがある。

パキスタン最大の都市である商都カラチの治安は,2010年より悪化した。背景には,ムハージル(独立の際にインドから移住してきたウルドゥー語話者)が支持するMQM,パシュトゥーン人が支持する大衆民族党(ANP),および地元シンド州(シンディー人)を基盤とするPPPと,民族を基盤とした党派抗争がある。加えて,1991年にMQMから分派したMQMハキーキー派とMQM本体との争いもあり,抗争は複雑な様相を呈している。党派抗争であり,無差別というよりは具体的な標的攻撃である点で,自爆テロとは性格が異なる。しかし「テロとの戦い」が激化し,KP州の治安が悪化するなかでパシュトゥーン人のカラチへの流入が増えており,「テロとの戦い」とまったく無関係とはいえないだろう。

1月13日カラチで,ANP議員宅への攻撃をきっかけに党派抗争となり,少なくとも13人が死亡した。3月12日,MQM活動家の殺害をきっかけに党派抗争が始まり,カラチは2週間機能停止となった。この間100人以上が犠牲になったといわれる。犠牲者の多くはパシュトゥーン人だが,MQM活動家も含まれる。7月5日にも党派抗争が勃発し,9日にはレンジャー部隊が沈静化に乗り出した。一度は落ち着いたが,22日には再度抗争となった。8月に再度レンジャー部隊が出動し事態はいくぶん沈静化したが,7~8月を通して治安の不安定な状態が続き,2カ月で400人以上が犠牲になったとされる。

カラチでの暴力・殺害行為に対しては,治安当局の無力さが目立つ。犯罪行為に手を下す反社会的組織は有力政治家の庇護下にあるといわれており,捜査は進展しないままである。商都カラチにとって,このような治安の悪化によるビジネス面での損害は計り知れない。カラチ商工会議所は4月5日,治安の悪化に抗議を行うなど治安当局の対応を求めたが,有効な策は講じられないままであった。8月29日,最高裁は政府の対策が不十分だとして,カラチの暴力・殺人に関し,自らの職権で調査に乗り出した。10月6日,最高裁は無策の政府を批判するとともに,各政党に対して,反社会的暴力組織との関係を断ち切るよう命令を下した。

2010/11年度(2010年7月~2011年6月)の実質GDP成長率は2.4%で,目標の4.5%に遠く及ばなかった(Economic Survey, 2011年6月2日付)。推定2000万人が避難を余儀なくされた2010年の大洪水により,主要産業である農業,それに依存する繊維をはじめとする製造業が打撃を受けたことが大きい。国際的な石油価格の高騰,国内の治安問題も経済にとってはマイナスであった。

産業別成長率は,農業部門1.2%,鉱工業部門マイナス0.1%,サービス部門4.1%であった。農業部門では,主要作物の綿花(収穫量,対前年度比10.2%減)とコメ(同29.9%減)が洪水の影響を受けて大幅に減少した。一方で,小麦(同3.9%増),サトウキビ(同12%増)は健闘した。鉱工業部門の54%を占める大規模製造業部門は,エネルギー不足,原材料の高騰を受けて低迷した(生産額,対前年度比1%増)。しかし2010/11年度下半期には,基幹産業の繊維部門(同10.9%増)をはじめ,大規模製造業部門の回復がみられたことは救いである。生産部門が停滞したわりには,サービス産業は前年度より高い成長率を記録したが,これは主に,軍事費と公務員給与の増加,および洪水に伴う援助関連のサービスによる。実体経済の成長を反映したものではないため,解釈には注意が必要である。

このようななか,2010/11年度の輸出は,対前年度比25.0%増の311億2400万ドルと目覚ましいものがあった。財輸出の55.6%を占める繊維・衣料部門の輸出が34.9%増と,輸出増に貢献した。しかし,これも手放しで楽観視できることではない。上半期における国内の繊維部門の伸びが低調であったことから分かるように,繊維・衣料部門の輸出の伸びは,国際的な繊維・衣料品価格の高騰によるところが大きい。その他,人民元の上昇や中国など競争相手国の労働コストの上昇なども指摘されている。このような外的要因が大きいため,輸出の伸びの持続可能性は疑わしい。パキスタンの繊維・衣料部門の課題は,川上の繊維から付加価値の高い川下の衣料の輸出へのシフトである。2005年の多繊維取り決め(MFA)撤廃後,衣料の輸出はそれなりに伸びているが,付加価値が低めのホームテキスタイル(タオル,ベッドシーツなど)に比べて伸びは緩慢である(図1)。パキスタンの綿花は短繊維で衣料原料としての用途は限られるが,それを活かしたデニムなどの織布衣料の伸びに期待したいところである。輸入は,国際石油価格などの上昇を反映し,同14.1%増の435億2200万ドルであった。貿易収支赤字は123億9800万ドルであったが,対前年度比では6.3%減となった。一方で,海外送金の伸びは楽観的な材料といえ,112億ドルに達した。これには,政策インセンティブにより,インフォーマルからフォーマルな送金へのシフトが続いたこと,洪水支援に関連した送金などが原因と考えられる。また,スキルレベルの高い労働者からの送金が比較的増加しているとの指摘もある(IMF Working Paper, WP/11/200)。貿易収支赤字の改善と併せて,経常収支は7年ぶりに2億6800万ドルの黒字に転じた。これらの好材料により,外貨準備が7月には178億4200万ドルに達した。

(出所) State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。

2010/11年度も平均で2桁台のインフレ率13.7%を記録した。2010年の洪水の影響もあるが,エネルギー危機,治安問題により,サプライサイドが恒常的に制約を受けていることが大きい。政府は2010年11月以降,中央銀行(SBP)からの借り入れに代わって商業銀行からの借り入れにシフトしており,それが功を奏してか,12月には9.7%(対前年度比)とインフレ率は2年ぶりに1桁台に下がった。ただし,後述する財政赤字を改善しない限り,根本的なインフレ圧力の解決とはならないだろう。

2011/12年度上半期の経済を概観すると,前年度下半期に回復が見られた大規模製造業部門では,その傾向が続いている(2011年7~10月期対前年度比2.1%増)。2011年8~9月も,洪水の被害がシンド州では甚大で,推定で890万人が被災した。しかしながら,農業への負の影響は,すでに一部の綿花の収穫が終わっていたこともあり最小限にとどまりそうである。雨季の主要作物のうち,前年に甚大な被害を受けたコメ(収穫量,対前年度比50%増),綿花(同5.2%増)とも伸び,農業部門全体の目標(成長率3.4%)を達成しそうである。対外面では,国際綿花価格が3月のピーク時より50%以上落ち込んだこと,エネルギー危機や治安問題など不安要素を抱え,投資が低迷するパキスタンの繊維・衣料産業そのものに大幅な改善がみられないことから,2010/11年度のような輸出の伸びは期待できないと考えられる(輸出額,2011年7~11月期対前年度比7.6%増)。石油製品と農薬の国際価格上昇を受けて,輸入の伸びが大きく(同18.5%増),経常収支赤字は前年度同期に比べ2.5倍に膨らんでいる。呼応して外貨準備も減り始め(5カ月で約20億ドル減),2011年末に158億5700万ドルとなった。

IMF条件付き融資と進まぬ財政改革2010年の洪水後,外国政府および国際機関からの資金援助への依存が高まっている。IMFの緊急援助とアメリカの「テロとの戦い」に協力する見返りの支援だけで,海外送金の月平均額を超える援助を得ていることからも依存の大きさが分かる。洪水に関連する緊急人道援助に条件はないが,IMFスタンドバイ融資では,一般売上税の国際標準への改革(RGST)が条件とされてきた。改革を盛り込んだ改正法案は,2010年11月に議会に提出されたまま成立を見ずに持ち越されていた。また融資実行の条件ではないが,IMFは電気料金や燃料の適正価格(引き上げ)を求めてきた。これらの改革は政治的な協力を得にくく,実現が難しい。既述のとおり,PPPは多数派工作のため,1月の燃料価格の引き上げを断念せざるをえなかった。RGSTについても,ギーラーニー首相はMQMとの会談直後の1月7日,「コンセンサスが得られない限り(改革は)ない」(Business Recorder, 2011年1月8日付)と,改革より政治的な利益を優先する意図があからさまな発言をした。このような姿勢のため,国際社会はパキスタン政府の経済改革へのコミットメントを疑問視している。事実,RGSTは成立に至らなかった。IMFスタンドバイ融資の第6次トランシュは,財政改革の遅れのために前年から延期されていた。7月に第6次トランシュに関する会合がもたれる予定であったが,13日にキルダールSBP総裁が辞職したため,会合は無期限延期となった。結局第6次,第7次トランシュ(それぞれ約11億5000SDR[約37億ドル])は履行されないまま,9月末に期限切れとなった。政府はIMFに対し,新しい追加融資プログラムを求める選択肢もあるが,2012年3月に上院選挙,2013年には大統領選挙と連邦議会議員選挙を控えており,IMFの条件を満たす改革を断行することは政権維持という観点から難しいため,追加融資を求める可能性は低いとみられている。

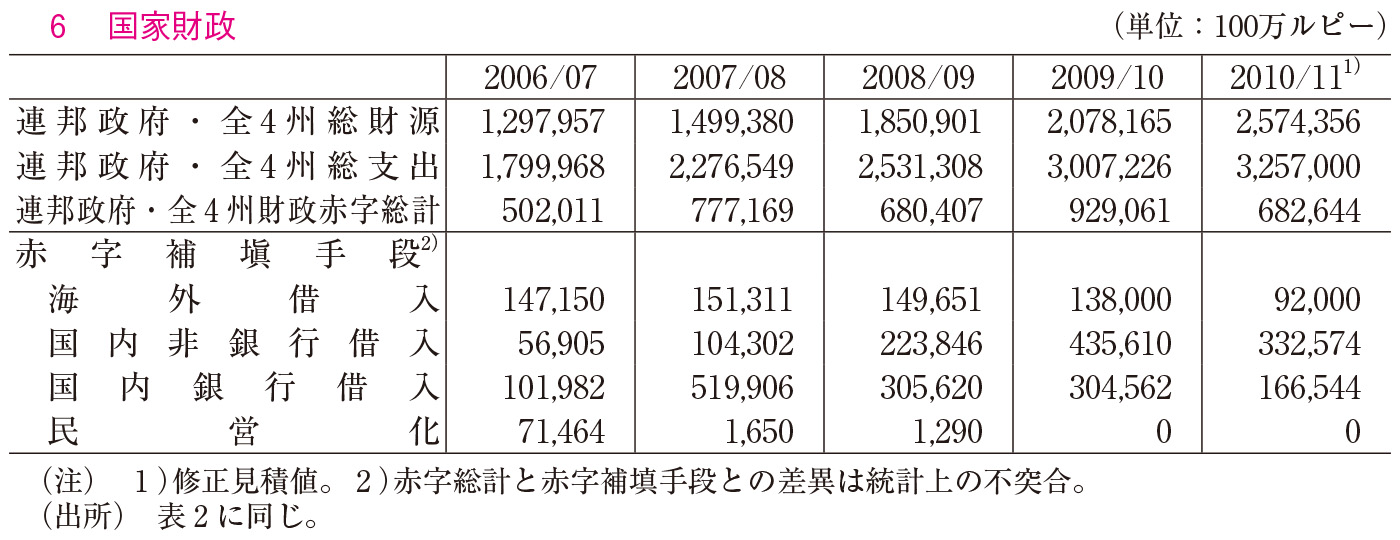

とりわけ税収構造の改革は,融資の条件である以上に,パキスタン経済にとって最大の改革イシューである。2010/11年度の財政赤字は,対GDP比6.6%(目標は4.0%)であった。さらに深刻なことに,税収の対GDP比は9.4%(同11.0%)にすぎず,前年度の10.0%より減少している。これは,パキスタンの属する中低所得国の平均11.6%(World Development Indicators)よりも低い水準である。パキスタンの税収構造の一番の問題点は,農業部門と富裕層から税金の徴収ができていないことである。国会議員の多くが地方に広大な土地をもつ地主層出身で,既得権益が大きいことが背景にある。政府は6月3日に発表した2011/12年度の予算案においても,RGSTを組み込めず,既得権益に切り込むことができなかった。苦肉の策として,一般売上税を新たに15品目に課すことが盛り込まれたが,これらは従来から繰り返されてきた小手先の改革にすぎない。

財政赤字の改善がみられずIMFからの追加融資が履行されないまま期限切れを迎え,国際石油価格上昇に伴うドル需要の増加,恒常的なインフレ傾向とあいまって,パキスタン・ルピーは急激に減価した。12月21日には史上最安値の1ドル=90.03パキスタン・ルピーを記録した。

エネルギー危機恒常的な電力不足はパキスタンの製造業部門の成長を阻害している。計画委員会の推計では,GDPを3~4%ほど下げているという。パキスタンのエネルギー部門の負債は,サーキュラー・デット(Circular Debt)といわれている。具体的には,配電業者が,末端の消費者(家計,企業,政府・軍)から電気料金を回収できず,それが送電業者,発電業者,燃料の供給業者,精製業者,海外の石油供給業者と連鎖的に支払いが滞っている,という構造を指す。サーキュラー・デットの規模は,2011年12月末の推定では,石油部門の債権(石油精製会社に支払われるべき額および輸入代金)が4500億ルピー,電力部門の債権(支払われるべき電気料金)が3500億ルピーにのぼる(Daily Times, 2012年1月8日付)。エネルギー供給関連会社の赤字は政府が補填している。5月,パキスタン電力会社(PEPCO)に対し1200億ルピーの補助金が支払われた。うち,890億ルピーはパキスタン国営石油(PSO)へ,残りの310億ルピーは独立系電力会社(IPPs)への支払いに充てられた。しかし,PSOのIPPsへの債務は7月の時点で1670億ルピーに達していることから分かるように,その場しのぎの救済策にすぎなかった。11月4日,政府は3930億ルピー分の国債発行により,サーキュラー・デットの救済を決定したが,やはり解決には至っていない。

サーキュラー・デット問題を解決し,政府の財政負担を減らすためには,末端の電気料金の値上げが不可欠だが,政治的な駆け引きがあり,電気料金や燃料価格の値上げはなかなか実現しない。政府が電気料金を低く設定しているため,エネルギー関連会社に収益力がないことがサーキュラー・デット増加の主因である。その他,サーキュラー・デットの背景には,盗電をはじめとする送電や配電における損失も大きく,毎月80億ルピーにのぼると推定されている。さらに国際石油価格の高騰が,問題に拍車をかけている。1月19日,カラチ電力供給会社(KESC)は1万7000人の従業員のうち4000人のリストラを発表した。KESCの負債総額は8100億ルピーにのぼっていた。このリストラ案に対して,MQMとANPは大規模な抗議デモを行った。KESCは2005年に民営化されたが,政治的圧力と無縁ではなく,MQMの協力が不可欠であった与党PPPの圧力があり,リストラを延期せざるをえなくなった(4月に再度リストラ案が提示されたが,7月26日には取り止めが合意されるなど,その後の動きは紆余曲折している)。

電気料金や燃料価格の値上げのほか,エネルギー関連会社の効率化も大きな課題である。8月23日,政府経済調整委員会は,水利電力開発公社(WAPDA)の下にある4つの発電所の経営を民間に委託することで,電力生産と供給の効率化を図ることを決定した。これらの電力会社は,合わせて4829MWの電力生産が可能であるにもかかわらず,現状では3500MWしか生産しておらず,その非効率性が指摘されている。経営の効率化により,新たに1243MWの電力生産と年間820億ルピーのコスト削減が見込まれる。ただし,民間による経営が仮に実現したとしても,送電・配電における損失を解消し,電気料金の値上げとリストラを実現しない限り,サーキュラー・デット問題の根本的な解決は難しいだろう。

エネルギー関連会社の赤字体質は,必要な電力の供給を脅かしている。サーキュラー・デットを理由に,PSOが電力会社への石油の供給および輸入を一時停止したり,パルコ社(PARCO)をはじめとする石油精製会社の稼働率が低迷したりなど,エネルギー危機に拍車をかけた。2011年度の平均停電時間は,都市部でも1日4~6時間であり,夏のピーク時には10時間であった。農村部では3月以降,10時間以上の停電が常態化している。外資を誘致するために政府が不断の電力供給を保証した経済特区ですら工場が停電するなど,事態は深刻である。

10月11日,アジア開発銀行(ADB)が,電力不足の解消のため,ムザッファラバードに水力発電所を建設するためとして,9700万ドルの支援を発表した。これは,韓国企業Star Hydro Power Limitedに融資されるもので,韓国系企業の電力セクター部門への投資としては初である。パキスタンでは,潜在的に5万9796MWの水力発電開発が可能と試算されている。水力発電は現在パキスタンの35%の電力をまかなっているが,それでも潜在的な水力発電能力の11%にすぎない。国内の資金不足から海外のドナーからの資金援助に頼らざるをえず,潜在能力は高くても開発は手付かずのままであることから,このような海外の民間企業による投資は,電力不足の一解決策という側面以上に意義が大きい。

アメリカはパキスタンにとって最大の援助国である。9.11以降,「テロとの戦い」の同盟国として,軍事・経済面での支援は大きい(2002年以降の年平均は約20億ドル)。そのようなアメリカとの関係,またもともと根強い国民の反米感情は,2011年は悪化の一途をたどった。

1月27日,アメリカ人レイモンド・デービスが,ラホールでパキスタン人2人を射殺した。デービスは,強盗に対する正当防衛を主張した。アメリカ政府は,彼がアメリカ大使館に所属するとして,外交官特権を理由に身柄の引き渡しを要求した。パキスタン政府は,要求に応じれば国民感情を踏みにじることになり,難しい状況に立たされた。間もなくイギリスのGuardian紙が,デービスはCIA契約要員であったと報道し,反米感情の強いパキスタンでセンセーショナルな事件となった。事件は3月16日,デービスが釈放されることで収拾が図られた。釈放の理由はシャリーア(イスラーム法)に基づき,被害者の家族が容疑者を赦したためである。背後では,アメリカから多額の賠償金(パキスタン国内の報道によると総額234万ドル)が遺族に渡されたようだが,クリントン米国務長官は支払いを否定している。釈放により,国民の反米感情はいっそう高まり,抗議のデモが頻発した。事件が外交問題に発展していたため,デービスの釈放により事件が一段落したことは,パ米両政府にとっては好都合であったと思われる。

5月2日未明,イスラマバードから60キロメートルほど離れたアボッタバードに潜伏していたウサーマ・ビン・ラーディンを,アメリカ海軍特殊部隊が急襲し殺害した。これにより,「テロとの戦い」の同盟国としての両国関係は一気に悪化した。パキスタン政府は襲撃に際して,事前にアメリカから何の告知もなかったとして不快感を表した。9日,ギーラーニー首相は国会演説で,襲撃はパキスタンの主権侵害であると断言した。反米感情の強い国民の間では,主権侵害を抗議するデモが多発し,TTPは「殉教者ビン・ラーディン」のための報復自爆テロを繰り返した(「国内政治」で既述)。自爆テロの増加に対し,国民の間ではパキスタン人こそが「テロとの戦い」の犠牲者であるとの意見が強く,怒りの矛先はターリバーンではなくアメリカに向いている。14日,パキスタン連邦政府議会は,5月2日の急襲と南北ワジーリスタンでの米軍無人飛行機による断続的な爆撃(後述)を主権侵害であると非難し,このような爆撃が止まない限り,駐アフガニスタンNATO軍向け支援物資の領内通過を拒否することを満場一致で決議した。

他方,アメリカ政府のなかには,パキスタン政府と軍の上層部,とりわけISI高官が,ビン・ラーディンの居場所を知っていたにもかかわらず隠していたのではないか,との疑念をもつものが多い。襲撃後に拘束されたビン・ラーディンの妻の証言によると,山岳地帯ではなく,首都から60キロメートルほどのアボッタバードに7年も潜伏していたことになり,もっともな疑念である。「テロとの戦い」の協力者として信頼できないことから,パキスタンへの軍事経済援助を減らすべきという意見が強くなった。ビン・ラーディンの居場所を知っていたか否かを明言することは,パキスタンにとってジレンマであった。仮に知っていたならば,「テロとの戦い」に協力していなかったことになり,また本当に知らなかったならば,政府と軍・ISIの無能さを露呈することになるからである。また,アメリカ軍がパキスタン軍のレーダーに感知されずに襲撃できたならば,パキスタン軍にとって屈辱的である一方,感知していたならば主権上大きな問題であり,国民の反発は避けられない。両国関係の改善のため,5月15日,ケリー米上院議員が来訪し,襲撃の性格上事前に通知できなかったことを釈明するとともに理解を求めた。27日にはクリントン米国務長官とマレン米統合参謀本部議長が来訪し,両国関係の改善に努めた。クリントン国務長官は,パキスタン政府・軍の上層部が居場所を知っていた証拠は存在しないと断言し,事態の収拾を図ろうとした。

「テロとの戦い」において,アル・カーイダおよびTTPの潜伏・訓練先とされる南北ワジーリスタンでは,米軍無人飛行機による攻撃が2011年も引き続き行われた。このような攻撃は,2009年にオバマ政権が誕生してから急増している。PIPSによると,攻撃回数は2008年が32回(300人死亡),2009年が51回(667人死亡),2010年が135回(961人死亡),2011年が75回(557人死亡)であった。無人飛行機による攻撃では,標的であるアル・カーイダやTTPのみならず民間人も多く犠牲になっており,国民の反米感情を逆なでしている。3月17日の北ワジーリスタン攻撃で,39人と最大の民間人の犠牲を出したことで,ギーラーニー首相のほか,キヤーニー陸軍参謀長が非難声明を発表した。軍が個別の攻撃そのものを非難することは異例であり,非難声明には,アメリカを名指しはしていないものの,攻撃は「耐えがたく,完全な人権侵害である」(Dawn, 2011年3月18日付)とあった。

11月26日,駐アフガニスタンNATO軍がパキスタン領内で誤爆し,パキスタン兵24人が犠牲となり,対米関係は最悪な状態となった。これに抗議してパキスタンは,12月11日までにシャムスィー空軍基地(米軍無人飛行機が利用する基地)から米軍が撤退することを要求し,駐アフガニスタンNATO軍の30~40%の物資を供給するルートを閉鎖した。また抗議の一環としてパキスタンは,12月5日にボンで開かれたアフガニスタン支援に関する国際会議をボイコットした。

対インド関係2月6日,パ印外務次官レベルの会談がブータンのティンプーでもたれた。両国の関係は,2008年のムンバイ・テロに,パキスタンの武装グループ,ラシュカレ・トイバが関与しており,それとISIとの関連が疑われたために冷え切っていた。会談の席上,ムンバイ・テロ以来休止されていた複合的対話の開始,具体的には外相会談を7月までに開くことが合意された。

3月28日,2日後に行われるパ印のクリケット試合に先立ち,内務事務次官レベルの会談がニューデリーでもたれた。29日の共同声明では,ムンバイ・テロの解決への協力,テロリストの情報を共有するための具体策への合意などが発表された。30日,マンモハン・シン印首相は,ギーラーニー首相をモハリで開催されたクリケットの試合および会食に個人的に招待した。両国関係の改善を象徴するように,直後の4月7日から14日にかけて,囚人の相互釈放が実現した。

7月27日,2月の次官レベルでの合意を受けて,クリシュナ印外相とヒナー・ラッバーニー・カル外相がニューデリーで会談した。会談では具体的な進展には至らなかったが,両国間の最大の問題であるカシミール問題と,テロについて両国が協力するという大筋では合意した。

9月26日,アミーン・ファヒーム商業相がインドを訪問した(~10月2日)。28日,シャルマ印商業相と会談をもち,二国間貿易促進などを合意した。商業相がインドを訪問するのは35年ぶりで,両国の関係改善を表している。11月2日には,インドに最恵国待遇(MFN)を与えることが閣議決定された。4日,ギーラーニー首相は,閣議決定はMFNを直ちに意味しないと訂正しており,具体的に何か進展があったわけではない。しかし10日,南アジア地域協力連合(SAARC)首脳会議のサイドラインでもたれた両国首脳会談で確認されたとおり,今後の事務レベルの協議で具体的な進展があるものと期待される。

対中国関係パキスタンと中国は,「全天候型友好関係」にあるといわれる。対インド戦略上,アラビア海に抜けるルートを確保したい中国にとってもパキスタンは価値があり,アメリカのように援助に関する条件がない。協力の分野は,軍事とインフラ建設が主である。たとえば3月11日,パキスタンは短距離核弾道ミサイル・ハトフIIの発射実験を行ったが,これは中国と共同開発されたといわれる。

アメリカとの関係がビン・ラーディン殺害によって悪化した直後の5月17日,ギーラーニー首相は北京を訪問し,18日に温家宝中国首相と,20日には胡錦濤中国国家主席と会談した。訪問の最大の成果は,新たにJF-17戦闘機50機を中国から購入することについて合意したことである。この訪問に対して,アメリカの上院議員たちは不快感を表した。

対アフガニスタン関係アフガニスタンに展開するNATO軍にとって,ハッカーニー・ネットワーク(HN)は最大の障壁といわれる。HNはパキスタンの北ワジーリスタンに拠点をもつとされ,NATO軍やアフガニスタン政府に対する攻撃を繰り返している。

9月13~14日,カーブルのアメリカ大使館とNATO本部を標的にした攻撃があり,これにHNが関与しているとされた。ムンター駐パキスタン米大使は17日,マレン米統合参謀本部議長は22日,ISIを名指ししてHNへの支援を非難した。また9月20日には,ラッバーニー和平評議会議長(前アフガニスタン大統領)が自爆テロにより殺害された。ムハンマディー・アフガニスタン内務相は,この背後にはターリバーンを支援するISIがいると非難した。パキスタン政府は,これらの関与を一切否定している。

ラッバーニー暗殺後,カルザイ・アフガニスタン大統領は,ターリバーンとの交渉は今後行わず,パキスタン政府とのみ行うとした。パキスタンは,NATO軍の誤爆に抗議し,アフガニスタン支援のための国際会議(12月5日,ボン)への参加をボイコットしたが,カルザイ・アフガニスタン大統領は会議後のインタビューで,両国の協力関係に何ら変わりはないと発言した。

国内政治では,「メモゲート」事件をきっかけに,軍と司法vs.政府という対立の構図が鮮明となってきた。キヤーニー陸軍参謀長も軍事クーデタが国際世論に受け入れられないことは熟知しており,軍を後ろ盾にした「司法クーデタ」も十分ありうる。最高裁は2012年2月,ザルダーリー大統領の汚職疑惑に関して訴追作業を怠っているとして,ギーラーニー首相を法廷侮辱罪で起訴しており,有罪となれば首相は失職するだろう。司法が大統領と首相を追い詰めるなか,不安定な政権運営を担うPPPは,野党の求めに応じて,2013年に予定されている総選挙の時期を2012年に前倒しせざるをえないかもしれない。

経済では,財政改革,エネルギー問題の改善が喫緊の課題である。しかし,IMF融資の条件ですらできなかった改革に,政府が真摯に取り組むことは疑わしい。一方で,IMF融資89億ドルの返済が始まり,2012年には14億ドル分の返済が予定されている。2011/12年度上半期の貿易収支がすでに悪化していることから,外貨準備は減り始めており,返済開始はこの傾向を加速させるだろう。政権が不安定ななかでIMFの要求する改革を断行することは難しく,総選挙の時期も流動的であるため,新規融資を求める可能性は低いと思われる。

NATO軍の誤爆をきっかけに米軍無人飛行機による爆撃が一時止んでいたが,早くも1月には再開している。誤爆により最悪な状態になったといわれる対米関係が,2012年にどのような展開をみせるのか,注目される。

(地域研究センター)

| 1月 | |

| 1日 | 政府,燃料価格9%引き上げ発表。 |

| 3日 | 統一民族運動(MQM),連邦議会において連立から離脱。 |

| 4日 | サルマーン・ターシール・パンジャーブ州知事が暗殺される。 |

| 7日 | MQM,燃料価格の引き上げ撤回に応じて,連立与党への復帰を発表。ただし,閣僚ポスト復帰は拒否。 |

| 11日 | サルダール・ラティーフ・コーサーがパンジャーブ州知事に任命される。ザルダーリー大統領に近い人物。 |

| 12日 | 大統領,訪米。オバマ大統領と会談(14日)。 |

| 13日 | カラチで大衆民族党(ANP)議員宅への襲撃をきっかけに党派抗争が勃発。少なくとも13人死亡。 |

| 18日 | パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派(PML-N),「10項目のアジェンダ」を政府に提出。 |

| 19日 | カラチ電力供給会社(KESC),従業員4000人のリストラを発表。 |

| 25日 | 2002年のバリ・テロの容疑者ウマル・パータクがアボッタバードで拘束される。 |

| 27日 | CIA契約要員のアメリカ人レイモンド・デービスがラホールで2人殺害。 |

| 2月 | |

| 2日 | シェリー・ラハマーン・パキスタン人民党(PPP)議員,冒涜法反対法案取り下げ。 |

| 6日 | パ印外務次官レベルの会談(ティンプー)。2008年ムンバイ・テロ以来休止されていた複合的対話の開始を合意。 |

| 8日 | パキスタン国際航空(PIA)のストライキ(~11日)。 |

| 9日 | 内閣総辞職。 |

| 10日 | パキスタン・ビジネス協議会(PBC),インドの最恵国待遇(MFN)を政府に要請。 |

| 10日 | ハイバル・パフトゥーンハー(KP)州マルダーンで自爆テロ。少なくとも31人死亡。パキスタン・ターリバーン運動(TTP)が犯行声明。 |

| 11日 | 新内閣閣僚22人が宣誓。 |

| 12日 | パキスタン反テロリズム裁判所,ブットー前首相の暗殺に関連し,ムシャッラフ前大統領に逮捕令状を発行。 |

| 14日 | パキスタン国営石油(PSO),電力供給会社への石油の供給を止めると発表。 |

| 14日 | 首相,クウェート訪問(~15日)。 |

| 15日 | ケリー米上院議員,デービス事件に対処するため来訪。大統領と会談(16日)。 |

| 21日 | 大統領,訪日(~23日)。菅首相と会談(22日)。 |

| 28日 | PML-N,パンジャーブ州連立政府からPPPの閣僚を更迭。 |

| 3月 | |

| 1日 | 政府,燃料価格9.9%引き上げ発表。 |

| 2日 | TTP,シャハバーズ・バッティー少数派担当相をイスラマバードで暗殺。 |

| 4日 | 政府,MQMの要請に応じて,燃料価格9.9%の引き上げを撤回し,5%に。 |

| 7日 | MQM,シンド州議会における連立からの離脱を発表。 |

| 8日 | ファイサラバードで自爆テロ。少なくとも32人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 9日 | ペシャーワル近郊アデーザイーで,反ターリバーン派部族組織を狙った自爆テロ。少なくとも38人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 11日 | 核弾道ミサイル・ハトフⅡ発射実験。 |

| 12日 | カラチで,MQM活動家殺害をきっかけに党派抗争。2週間で100人以上犠牲に。 |

| 16日 | レイモンド・デービスが釈放される。 |

| 17日 | 米軍無人飛行機による北ワジーリスタン攻撃で,少なくとも民間人39人を含む44人死亡。これまでで最多の民間人が犠牲に。政府・軍ともにアメリカを非難。 |

| 20日 | バローチスタンで炭鉱爆発。労働者45人死亡。 |

| 28日 | パ印内務事務次官レベルの会談(~29日,ニューデリー)。 |

| 30日 | マンモハン・シン印首相,ギーラーニー首相をクリケットの試合に招待して会食(モハリ)。 |

| 31日 | ファズルッ・ラハマーン・イスラーム聖職者党ファズルッ派(JUI-F)党首が搭乗した車輌に自爆テロ。少なくとも11人死亡。 |

| 4月 | |

| 3日 | パンジャーブ州デーラ・ガーズィー・ハーンでスーフィー寺院を標的に自爆テロ。少なくとも41人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 5日 | キャメロン英首相が初来訪。教育関連に11億ドルの支援を約束。 |

| 7日 | ゴーパル・ダースが27年ぶりにパキスタン監房から釈放され,インドに帰国。 |

| 11日 | パキスタン囚人39人がインドから,14日にはインド囚人89人がパキスタンから釈放される。 |

| 11日 | 大統領,トルコ訪問(~14日)。 |

| 13日 | シャイフ財務相,訪米。IMFと協議 (~19日)。 |

| 14日 | アジア開発銀行(ADB),洪水後のインフラ復興のため,シンド州政府に対し6億ドルの融資を決定。 |

| 16日 | 首相,アフガニスタン訪問。カルザイ・アフガニスタン大統領と会談。 |

| 19日 | 核弾道ミサイル・ハトフⅨ発射実験。 |

| 20日 | マレン米統合参謀本部議長,来訪。 |

| 21日 | 最高裁,ムフタール・マーイー・レイプ事件の容疑者5人の即時釈放を決定。 |

| 23日 | 米軍無人飛行機の爆撃に抗議し,パキスタン正義行動党(PTI)の呼びかけでNATO軍の物資供給ルートが閉鎖される(~24日)。 |

| 29日 | PBC,大統領を訪問し,政界主要メンバーと会談。政財界の協力を確認。 |

| 29日 | 核弾道ミサイル・ハトフⅧの発射実験。 |

| 5月 | |

| 1日 | PPPとパキスタン・ムスリム連盟カーイデ・アーザム派(PML-Q),連立を合意。14閣僚ポストがPML-Qに与えられる(2日)。 |

| 2日 | アル・カーイダの指導者ウサーマ・ビン・ラーディン,アメリカ海軍特殊部隊の襲撃によりアボッタバードの隠れ家で殺害される。 |

| 3日 | 首相,訪仏(~6日)。サルコジ大統領と会談。 |

| 4日 | MQM,連立への復帰を正式に発表。 |

| 4日 | アル・カーイダの指導者ムハンマド・アリー・カースィム,カラチで拘束される。 |

| 9日 | 首相,ビン・ラーディン襲撃は主権侵害であるとアメリカを非難。 |

| 11日 | 大統領,ロシア訪問(~14日)。 |

| 12日 | ラホール高裁,大統領のPPP党首兼職が違法であるとの判決。 |

| 13日 | KP州チャールサッダで辺境保安隊(FC)の建物を標的に自爆テロ。少なくとも80人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 14日 | 連邦議会,ビン・ラーディン襲撃と米軍無人飛行機の攻撃を満場一致で非難。 |

| 14日 | 財務相,ドバイ訪問。スタンドバイ融資第6次トランシュ履行をめぐり,税改革と来年度予算につき,IMFと協議のため(~17日)。 |

| 15日 | ケリー米上院議員,来訪(~17日)。大統領,首相と会談。 |

| 16日 | カラチでサウジアラビア外交官が射殺される。 |

| 17日 | 首相,訪中(~20日)。18日,温家宝中国首相,20日,胡錦濤中国国家主席と会談。 |

| 22日 | カラチのメヘラーン海軍航空基地を武装グループが襲撃。少なくとも16人死亡。 |

| 26日 | KP州ハングーで自爆テロ。少なくとも36人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 27日 | クリントン米国務長官,マレン米統合参謀本部議長,来訪。 |

| 28日 | 国家経済評議会(NEC)の会合。「公共部門開発プログラム」(PSDP)満場一致で採択。 |

| 29日 | サリーム・シャハザードAsia Times Online支局長が誘拐され,31日,遺体で発見される。 |

| 30日 | パ印国防次官会談(~31日,ニューデリー)。 |

| 6月 | |

| 2日 | 財務相,2010/11年度経済白書発表。 |

| 3日 | 財務相,2011/12年度予算案発表。 |

| 3日 | 米軍無人飛行機による南ワジーリスタン攻撃で,ハルカトゥル・ジハードゥル・イスラーミーの指導者イリヤース・カシュミーリーを含む9人殺害。 |

| 10日 | カルザイ・アフガニスタン大統領来訪(~11日)。大統領,首相と会談。 |

| 10日 | パネッタCIA長官,来訪(~11日)。 |

| 11日 | ペシャーワルの市場で自爆テロ。少なくとも39人死亡。TTPは関与を否定。 |

| 23日 | パ印外務次官会談(~24日,イスラマバード)。 |

| 24日 | 反テロ会議(~25日,テヘラン)。ザルダーリー大統領,カルザイ・アフガニスタン大統領,アフマディネジャド・イラン大統領と25日に会談をもつ。 |

| 27日 | MQM,連邦議会,シンド州議会ともに,連立与党からの離脱を表明。 |

| 30日 | 第18次憲法改正に基づき,18中央省庁が地方政府に移譲される。 |

| 7月 | |

| 5日 | カラチで党派抗争が勃発。8月末までに400人以上が犠牲に。 |

| 6日 | PML-NとMQMが連立野党として協力することを発表。 |

| 10日 | アメリカ,軍事援助を年総額の約3分の1に当たる8億ドル削減すると発表。 |

| 11日 | 米軍無人飛行機による南北ワジーリスタンへの攻撃(12日まで全4回)により少なくとも52人死亡。これまでで最大規模。 |

| 13日 | シャヒード・キルダール中央銀行(SPB)総裁,辞職。IMFスタンドバイ融資第6次トランシュ履行に関する会合は延期に。 |

| 16日 | 大統領,イラン訪問。 |

| 16日 | アーミル・シャーPIA労働組合委員長が暗殺される。 |

| 19日 | 大統領,アフガニスタン訪問。 |

| 19日 | ヒナー・ラッバーニー・カルが新外相として宣誓。最年少かつ女性初の外相。 |

| 20日 | 大統領,サウジアラビア訪問。 |

| 23日 | 外相,ASEAN地域フォーラム閣僚会議に出席。サイドラインで,クリントン米国務長官と会談。 |

| 26日 | 外相,インド訪問(~28日)。パ印外相会談(27日)。 |

| 29日 | 3省庁が新設され,PML-Qに閣僚ポストが与えられる。 |

| 8月 | |

| 1日 | SPB,政策金利を14%から13.5%に引き下げ。 |

| 8日 | 首相,サウジアラビア訪問(~9日)。 |

| 19日 | KP州ジャムルードで,自爆テロ。TTPが犯行声明。少なくとも56人死亡。 |

| 22日 | アル・カーイダNo.2のアティヤー・アブドゥッ・ラハマーン,北ワジーリスタンで米軍無人飛行機の攻撃により殺害される。 |

| 23日 | 政府経済調整委員会,パキスタン水利電力開発公社(WAPDA)の経営権を民間に委託することを決定。 |

| 27日 | KP州チトラールへのアフガニスタン・ターリバーンの攻撃により,パキスタン軍・警察など少なくとも36人死亡。 |

| 29日 | 最高裁,カラチでの暴力・殺人に関し,自らの職権で調査に乗り出す。 |

| 9月 | |

| 6日 | 首相,カザフスタン訪問(~7日)。 |

| 7日 | クエッタでFCを標的に自爆テロ。少なくとも28人死亡。TTPが犯行声明。 |

| 11日 | 首相,外相,イラン訪問(~13日)。アフマディネジャド・イラン大統領と会談(12日)。 |

| 15日 | KP州ディールで,反ターリバーン派の部族組織を狙った自爆テロ。少なくとも31人死亡。 |

| 17日 | ムンター駐パキスタン米大使,13~14日の在アフガニスタン米大使館に対する攻撃につき三軍統合情報局(ISI)とハッカーニー・ネットワーク(HN)との関連を非難。 |

| 17日 | 外相,訪米(~27日)。19日,クリントン米国務長官と会談。27日,国連総会で演説。 |

| 18日 | 国連,パキスタンの洪水被害に対し,緊急人道援助3億5700万ドルを呼びかけ。2011年の洪水では推定890万人が被災。 |

| 18日 | クエッタ近郊でシーア派巡礼者のバスを標的にテロ。少なくとも29人死亡。 |

| 21日 | 米上院委員会,パキスタン経済軍事支援にHN掃討という条件を設定。 |

| 21日 | 財務相,訪米(~27日)。世銀,IMFとの会合出席のため。 |

| 22日 | マレン米統合参謀本部議長はISIがHNを支援していると非難。カル外相は反論。 |

| 26日 | ファヒーム商業相,インド訪問(~10月2日)。28日,シャルマ印商業相と会談。 |

| 30日 | IMFスタンドバイ融資,第6次,7次トランシュ(約37億ドル)は履行されず終了。 |

| 10月 | |

| 5日 | MQM,連立与党に復帰。 |

| 6日 | 最高裁,カラチでの暴力・殺人に関して,政府を批判し,各政党に暴力組織との関係を断ち切るよう命令。 |

| 10日 | SBP,政策金利を13.5%から12%に引き下げ。 |

| 18日 | ヤースィーン・アンワル,SBP総裁に任命される。 |

| 20日 | クリントン米国務長官とデンプシー米統合参謀本部議長,来訪(~21日)。 |

| 21日 | パキスタン,国連非常任理事国に選出される。2011~12年の非常任理事国であるインドが投票したと思われる。 |

| 26日 | 4省庁が新設される。 |

| 28日 | 核弾道ミサイル・ハトフⅦ発射実験。 |

| 31日 | 大統領,トルコ訪問。11月1日,ギュル・トルコ大統領,カルザイ・アフガニスタン大統領と会談。 |

| 11月 | |

| 2日 | インドに「原則」MFNを与えることを閣議決定。4日首相は,閣議決定は直ちに与えることを意味しないと発言。 |

| 4日 | 政府は3930億ルピー分の国債発行により,サーキュラー・デットの救済を決定。 |

| 6日 | 首相,ロシア訪問。7日,上海協力機構(SCO)会議出席(サンクトペテルブルク)。プーチン・ロシア首相と会談。 |

| 9日 | 首相,モルディブ訪問。南アジア地域協力連合(SAARC)首脳会議(10,11日)出席。10日,マンモハン・シン印首相と会談。 |

| 14日 | 財務相,ドバイ訪問。IMFとの会合(16~19日)出席のため。 |

| 17日 | ハッカーニー駐米大使が,ザルダーリー大統領の意向を受け,パキスタン軍の牽制をアメリカに依頼したとされるメモが明るみに(「メモゲート」事件)。22日,大使は辞職。23日,シェリー・ラハマーンが後任に。 |

| 26日 | NATO軍,パキスタン領内で誤爆。パキスタン兵24人死亡。政府は,即座にNATO軍の物資供給ルートを閉鎖。 |

| 12月 | |

| 5日 | NATO誤爆に抗議し,ボン(アフガニスタン支援)会議をボイコット。 |

| 6日 | 大統領,心臓の治療のためドバイへ。クーデタを恐れて,もしくは辞任の意図で長期滞在かとの憶測が流れるも,18日に帰国。 |

| 11日 | 米軍,シャムスィー空軍基地から撤退完了。 |

| 22日 | 世銀,2年で55億ドルの融資を発表。 |

| 30日 | 最高裁,「メモゲート」事件の正式な調査を自らの職権で開始。 |