2013 年 2013 巻 p. 347-370

2013 年 2013 巻 p. 347-370

2012年のシンガポールは,前年の総選挙で示された民意を受け,近年抱えてきた諸問題に対する,具体的な見直しと調整が行われた1年であった。

政治面では,2月の2012年度予算案で,従来から国民の不満が強かった交通システム・住宅・雇用・公共サービスなどの分野で対策が盛り込まれ,年後半からは具体的施策が実施されはじめた。8月の内閣改造では,将来を期待される若手が新たに登用され,11月には地域社会のニーズを積極的に捉えるため,既存2省が「社会・家庭開発省」「文化・社会・青年省」「通信・情報省」の3省に再編された。一方,政治家,公職者のスキャンダルが相次ぎ,大きな議論を巻き起こしたことは,近年の国民における批判意識の高まりを受け,公的立場にある人々への視線が厳しさを増している象徴とも考えられる。

経済面では,通年のGDP成長率が1.3%と,過去数年と比較して緩やかな伸びとなった。この傾向は世界景気の不透明な動向から,しばらく続くと予測されている。一方で,国民の不満が根強い以下の課題には,注目の集まる1年でもあった。具体的には,インフレ対応とシンガポール・ドル(Sドル)高為替政策の整合性,外国人労働者の流入規制強化と開放性維持の問題,住宅価格の抑制政策と資金シフトによる工業用不動産高騰の問題などである。このほかには金融セクターにおける銀行の融資拡大への警鐘,プライベート・バンキングや資産運用ビジネスのシンガポールへの集積の継続,人民元建て決済の香港からの一部移転による人民元オフショア・センター化の推進などが注目される。

対外関係面では,ミャンマーと国際社会,とくにアメリカとの関係改善を受けて,同国での経済機会の獲得を目指す動きがみられた。また地域安全保障については,引き続きアメリカを軸とした秩序を重視する一方で,成長を続ける中国との経済関係強化も積極的に推進している。自由貿易協定(FTA)については2010年から継続していたEUとの交渉が年末に妥結し,包括的な協定が締結される見込みとなった。

政権与党である人民行動党(PAP)は,2011年に実施された総選挙で,野党躍進という事態に直面した。これは,近年PAPがとってきた施策とその副作用が,国民の間に不満を招いてきた結果でもあった。このため2012年には,国民が不満を感じている各種問題に対して従来以上に正面から向き合い,国家の持続的成長に向けた調整と均衡を模索・実施する必要に迫られた。

この状況を受けて,リー・シェンロン首相は1月中旬,交通システム,教育,医療などの分野の制度改善,住宅価格高騰や外国人労働者流入の問題に,引き続き取り組む姿勢を示した。続く2月の2012/13年度(2012年4月~2013年3月)予算案では,国民の雇用促進,任意加入国民健康保険制度(メディシールド)への低所得世帯の加入促進,地下鉄(MRT)やバスなど公共交通網の拡大,住宅供給関連の投資などに大幅な予算増額が盛り込まれた。

この予算案を受けて7~9月には,交通システム,住宅,公共サービスなどの分野で,大規模な具体案が発表された。公共交通ではMRTの新路線「トムソン線」敷設が決定され,既設の「南北線」と「東西線」も延伸が決定した。これによって,今後10年でMRTには500億Sドル以上が投入され,総距離は現在の2倍以上に延伸される予定となった。また高速道路2路線の新規敷設が決定し,2013年前半には追加路線も発表される見通しとなった。これに伴い沿線の住宅開発も促進され,約40万戸以上が供給可能と見込まれる。住宅では,2012年度内には2万5000戸の公団住宅(HDB)に加え,民間企業に開発委託する高級公団住宅「エグゼクティブ・コンドミニアム」(EC)の供給拡大も決定した。医療分野では,2015年までに5つの総合病院および地域病院の増設・新設が決定し,2018年までにはさらに2つの病院が開業することになった。またメディシールドは,2013年第1四半期から保障額および適用範囲が拡大される一方で,国家予算の追加補助によって保険料率がほぼ据え置きとなるなど,低所得層に配慮した施策となった。

もっとも上記計画では,MRTや住宅などへの公共投資が内需刺激の効果をあわせもつ一方で,労働力需要を伴うことから,すでに社会問題化している外国人労働力流入による摩擦との整合性が問われるであろう。また社会福祉の拡大は,シンガポールの基本政策である低税率と矛盾するものであり,この整合性も課題となる。リー首相は6月と8月のスピーチで,経済競争力を維持するためには,高税率・高福祉の北欧モデルではなく,低税率で的を絞った福祉という道を選択せざるをえないが,それでも負担増から将来は増税に向かうとの見解を示している。

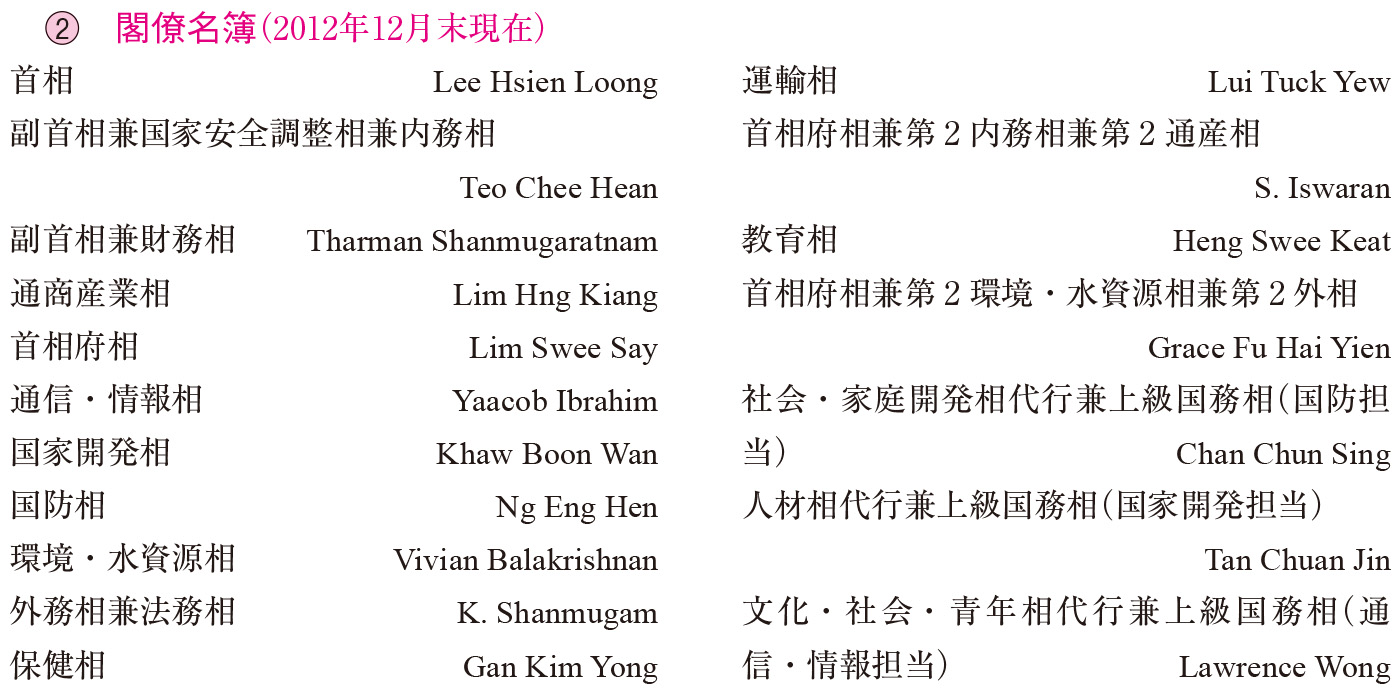

8月の内閣改造と後継世代の育成7月31日,リー首相は8月1日付発令の内閣改造案,および11月1日付発令の省庁再編案を発表した。

まず省庁再編案は,「社会開発・青少年・スポーツ省」と「情報・通信・芸術省」の2省を,「社会・家庭開発省」「文化・社会・青年省」「通信・情報省」の3省とするものである。とくに「社会・家庭開発省」と「文化・社会・青年省」は,高まる地域社会の各種ニーズを積極的に把握・関与するため再編された。

次に内閣改造案の概要は,ターマン・シャンムガラトナム副首相兼財務相が人材相の兼任を解かれ,タン・チュアンジン国務相が人材相代行および上級国務相(国家開発担当)を兼任となった。またルイ・タックユー運輸相は第2外相兼任を解かれ,新たに首相府相に昇進したグレース・フー上級国務相(環境・水資源担当,情報・通信・芸術担当)が第2外相を兼任となった。ヤーコブ・イブラヒム情報・通信・芸術相は,11月1日付で再編後の通信・情報相となることが決定した。このほか,チャン・チュンシン社会開発・青少年・スポーツ相代行兼国務相(通信・情報担当)が上級国務相に昇格し,11月1日付で社会・家庭開発相代行兼上級国務相(国防担当)に,ローレンス・ウォン国務相(国防担当,教育担当)も上級国務相(情報・通信・芸術担当,教育担当)に昇格して11月1日付で文化・社会・青年相代行兼上級国務相(通信・情報担当)に,マサゴス・ズルキフリ国務相(外務・内務担当)が上級国務相(外務・内務担当)に昇格した。またインドラニ・ラジャ議員が上級国務相(法務担当,教育担当)に,エイミー・コー国務相(保健担当)が国務相(人材担当,保健担当)に,ハリマ・ヤーコブ国務相(社会開発・青少年・スポーツ担当)が11月1日付で国務相(社会・家庭開発担当)となることが決定した。

この内閣改造では,30代後半から40代前半の閣僚が増えており,シンガポールの将来を担う次世代の指導者を育成する目的が垣間見える。リー首相は9月のインタビューで,10年後の70歳まで首相を続けることを「望まない」と語っており,また「若くエネルギーある首相が求められる。それは非常に若く,異なる世代を理解可能な人」と述べている。このことからも今回の内閣改造は,指導者層の世代交代に向けた,長期的準備の一環であると考えられる。

相次いだ政治家・公職者のスキャンダル2012年は政治家のスキャンダルが相次いだ年でもあった。まず問題となったのが,2月に発覚した野党側政治家のスキャンダルである。労働者党(WP)所属でホーガン選挙区(1人区)選出のヤウ・シンリョン議員が,女性党員との不適切な関係をメディアから追及された。しかし,ヤウ議員はこの問題への明確な回答を避けたため,党側が除名処分を通告し,数日後には議員辞職を余儀なくされた。この補欠選挙(5月26日投開票)では,WPから出馬したプン・エンファ候補が得票率62.09%を得て,PAPから出馬したデズモンド・チュー候補を破り当選した。同地区は伝統的に労働者党の地盤であり,ヤウ氏のスキャンダルにもかかわらず,その強みが生かされる結果となった。

これに続いて,国会議長でPAP所属であるパンゴール・イースト選挙区(1人区)選出のマイケル・パーマー議員が,同党の女性職員と不適切な関係にあったことを追及され,12月12日に国会議長と議員を辞職する。弁護士出身の同氏は,2006年の総選挙でパシール・リス選挙区での初当選を果たして以来,2008年から2011年までは国会の国防・外交委員会や内務・法務委員会の委員長を務め,2011年10月には国会議長に就任するなど,将来を期待された若手議員のひとりであった。

従来,シンガポールでは政治家や公職者のスキャンダルが,このように広範な形で公になることは珍しかった。しかし今年は政界だけでなく,中央麻薬取締局の現職と前任の長官がITシステム納入に関連して,業者の女性営業員との関係によって便宜を図ったとの容疑で起訴され,またシンガポール国立大学(NUS)法学部の教授が,関係をもった女学生に単位を与えた容疑で起訴されている。さらに未成年売春婦との交際で,警察本部長,軍高官,公務員,学校長,教員,著名実業家など48人が起訴されるというスキャンダルも表面化した。このような現象は,近年の国民における批判的意識の高まりという社会変化もあり,公的立場にある人々への視線が厳しさを増している象徴とも考えられる。

2012年のシンガポール経済は,GDP成長率(季節調整済み年率換算,改定値ベース)が第1四半期9.5%,第2四半期0.2%,第3四半期マイナス6.3%,第4四半期1.8%となり,通年では1.3%と前年の5.2%を大幅に下回る結果となった。

年初からシャンムガラトナム副首相兼財務相は,「単年の減速ではなく,感覚としては低成長が継続し,最低2年は潜在成長率を下回る」と述べていた。これに対して,第1四半期は電子機器や精密エンジニアリングを中心とした製造業,さらには建設業の伸長が全体を押し上げた。しかし第2四半期には,生物医学部門の生産減から製造業がマイナスに転じ,建設業も急減,また金融部門の不振からサービス業も低迷した。このため政府は8月に,年率成長見通しを1.0~3.0%から1.5~2.5%に修正している。10月にはリー首相が,テクニカル・リセッション(2四半期連続での前期比マイナス成長)回避は可能性があるものの,世界経済に好転の兆候がないため, 国内経済にも影響が及ぶとの悲観的予測を公表した。第3四半期には,電子製品の生産減から製造業が大幅に低下し,建設業も大幅に減少した。卸売業や金融業の不振からサービス業も低迷した。第4四半期は,外需低迷を背景に電子部品などの製造業が引き続き不振となり,また建設業の不振も継続したが,卸売・小売や金融・保険が好調に転じてサービス業が伸びをみせたため,プラス成長を回復した。

2013年の年率成長見通しについて,通産省は1~3%としているが,アメリカの財政問題やユーロ圏の経済問題が顕在化した場合には,予想を下回るとの見通しも示している。またリー首相は,12月初旬のPAP党大会席上で,現在は3~4%を達成できれば満足で,労働力の伸びが将来はさらに縮小することから,2~3%が適正成長率とも考えられるとの見解を示している。

外国人労働者の流入規制への対応シンガポールは,外国人労働力を社会のさまざまな分野で活用することでも有名である。その数は2011年に105万人にも上り,国内人口の約18%以上を占める。しかし,近年では単純労働だけではなく,より専門性の高い職域でも外国人労働者の流入が進んだため,国民との間で雇用をめぐる競争が発生し,不満が高まっていた。また,これは単なる雇用問題だけではなく,外国人への偏見や敵意の増幅といった社会問題にもなりつつある。

2011年の総選挙以降,政府は外国人労働者の増加を制限することを明言し,2011年7月と2012年1月には外国人ホワイトカラー・専門技術者向け就業許可証(通称「EP」)発行の月収基準が引き上げられた。3月にはタン国務相(当時)が国民優先の雇用や,主婦・高齢者の雇用促進に力を入れることを表明した。また4月には,外国人優先を明記した雇用広告に対して人材省が警告を発している。さらにタン国務相は雇用法の見直しにも言及し,適用対象の専門職・管理職への拡大,低所得層の保護強化などを表明した。これら一連の施策を受け,年央の外国人労働力人口は102万人に減少するなど,効果を表すかにみえた。

政府は引き続き7月にも,半熟練外国人労働者向け雇用許可証(通称「SP」)保有者の雇用上限を全従業員の25%から20%に引き下げ,SPとEP保有者の家族帯同も厳格化した。また,通産省は国民向けの高付加価値な雇用創出・人材育成につながる職業訓練助成を拡充し,さらに9月中旬には国会が,違法な外国人雇用の摘発・罰則を強化した外国人雇用法改正案を可決した。同月末にはタン人材相代行が,脱労働集約型と生産性向上促進のため,外国人労働者流入のさらなる引き締めを示唆した。こうした厳格化を受け,1~7月のEPとSPの申請却下率は30%となり,2011年の26%を上回った。10月後半には,EPから基準の低いSPに変更する者が増加していることから,SP発給基準がさらに厳格化された。

一方で,労働力不足や人件費上昇が見込まれるため,経済界からは懸念の声も相次いでいる。中華総商会の調査では,調査対象となった企業の半数近くが規制策の見直しを希望し,またシンガポール・ビジネス連盟の調査では中小企業の人件費は過去3年で29%上昇するなど厳しい状態にあり,外国人労働者の流入規制はコスト増に追い打ちをかけるとの見方を示している。

しかし,閣僚発言からは少なくとも短期間のうちには政策変更の意図がないことは明らかである。たとえば,シャンムガラトナム副首相兼財務相は5月の講演で,金融業界の雇用については業界を担いうる国民の人材育成に注力し,同時にEP発行基準の厳格化によって人材流入をコントロールする姿勢を表明した。また同氏は9月にも,建設業界による外国人労働者流入への規制緩和の要望に対して,業界支援は強化するが政策撤回はないとの意向を示している。10月後半にはタン人材相代行も,「景気後退局面では規制緩和を望む企業は多いが,今後はそうならない。変化を受け入れるべき」と発言をしている。

ただし,人件費上昇を生産性向上で吸収できなければインフレだけが昂進し,経済競争力は弱体化する可能性がある。また,外国人労働者に依存する分野は,飲食・ホテル・小売などのサービス業で顕著なように労働集約型の産業であり,生産性向上には限界がある。加えてEPやSPの規制が,本来はシンガポールが必要とする競争力ある人材をも遠ざけてしまうリスクも指摘されている。それゆえに,リー・クアンユー元首相は移民受け入れの継続はシンガポールに必要との認識を示し,また7月にはン・エンヘン国防相も,経済成長と外国人労働者の流入バランス維持は難題で,それには国民の支持が必要だが,過剰規制はシンガポールの競争力減退や生活の質の低下を招くと述べた。また9月には通産省が人口と経済に関する臨時報告書で,国内労働人口は2020年から減少するため,外国人労働者を受け入れなければ経済成長が減退するとの見解を示している。

こうしたことから,政府のバランス目標を含めた包括的方針の明確化が求められるなか,11月にはシャンムガラトナム副首相兼財務相が,政府の基本はシンガポールの労働力に占める外国人比率が,長期的に全体の3分の1を超えないようにすることとの考えを示した。また同氏は,政策を5~8年といった期間で固定せず,大枠を定めたなかで微調整する柔軟性を持たせるべきとも述べた。

このように政策的には大枠が示されつつあるが,副次的に派生してきた外国人労働者への反感拡大といった社会問題は,依然として根強いものがある。この状況に対して,イギリス系大手銀行スタンダード・チャータードの現地法人CEOは,「シンガポール人は外国人を受け入れたがっていないと思われる風潮に留意すべき」と述べている。またウォン上級国務相は9月初旬,国民は寛大な心を持つべきとする意見を発表し,迷惑行為の多くは外国人によるものという思い込みを例に,社会の不協和音に警告を発している。

ところが,11月末に発生した公共交通会社SMRTのストライキ事件は,国民と外国人労働者の不協和音を,かえって印象付ける結果となった。この事件はSMRTの中国本土系バス運転手が,シンガポール籍やマレーシア籍の運転手と比較して昇給幅が小さいことや,宿舎などの待遇が劣悪であることを理由に,11月26日から171人が座り込みの抗議活動を行い,27日にも88人が職場復帰しなかったことに端を発する。これは管理国家のシンガポールで26年ぶりのストライキとなっただけでなく,外国人労働者が起こしたという点で社会に大きな衝撃を与えた。政府は事件がほかの外国人労働者に波及することを恐れ,極めて迅速にこの行動を不法ストライキと認定,関係者を直ちに勾留し,首謀者5人を逮捕(うち4人を起訴),29人を強制送還とした。メディアではSMRTの経営管理の問題を指摘する意見もあったが,多くの国民の反応は冷淡であり,ある世論調査では回答者の78%がストライキ参加者の処罰を求めるという回答をしていることは,国民と外国人労働者の間にある亀裂の根深さをうかがわせる。

なお,2012年には外国人流入への対策が,労働者向けのビザ厳格化だけでなく,投資家向けの永住権付与にも影響を与えた点も注目される。たとえば,8月にはシンガポール金融管理局(MAS)が,一定金融資産の保有を条件とする永住権付与優遇制度「フィナンシャル・インベスターズ・スキーム」(2004年開始)を廃止した。これは2000万Sドル以上の資産を保有し,1000万Sドル以上(うち200万Sドルまで住宅投資に利用可能)を5年間シンガポールで保持することを条件に,永住権付与を優遇するものであった。このほか経済開発庁(EDB)が管轄する「グローバル投資プログラム」による永住権申請基準も,申請者が経営する企業の直近1年の売上高と過去3年間の平均売上高が,従来の最低3000万Sドル以上から5000万Sドル以上となり,不動産・建設関連企業の場合には2億Sドル以上にまで引き上げられている。

インフレ抑制と為替政策近年のシンガポールはインフレ率が高止まりする一方で,外国人労働者の流入から賃金の伸びが抑制されている。これが国民の政治・社会に対する不満を引き起こし,2011年の総選挙で与党後退につながる遠因のひとつにもなった。このためインフレ率の推移は政府の重要な関心事であり,またその抑制手段としてSドル高誘導の為替政策が重視されているため,この2つには密接な相関性がある。

MASは2012年のインフレ率(消費者物価上昇率)を4.5%と想定していたが,実際のインフレ率は4.6%となり,想定インフレ率を若干上回る数字となった。注目すべきは上半期に限定してみれば,インフレ率は全体平均5.1%となったのに対し,所得階層別でみると低所得層6.3%,中所得層5.2%,高所得層4.6%となった点である。これは賃金の低い伸び率と住宅関連の支出増加から,低所得層により厳しい状況が続いているためである。

政府はインフレ抑制のため,MASを通じてSドルの名目実効為替レートの上昇誘導を行い,1月から4月には,Sドルが対米ドルで4%上昇した。しかし政策の実効性については,エコノミストの間で疑問が呈されはじめた。代表的なものが,政府は雇用問題での国民の不満を解消するため外国人労働者の流入抑制措置を打ち出しているが,これは人材供給不足から外国人労働者の賃金上昇,ひいてはインフレを招くものであり,インフレは為替政策では抑止できないという意見である。これに対して,リム・フンキャン通産相は4月前半の国会答弁で,不動産物件の供給増による価格抑制,企業・人材の生産性向上などでも対策を講じる必要があり,また依然としてSドル高誘導はインフレ抑制に効果があるとの見解を示した。

こうした政府の方針から,MASは4月以降の為替政策について,Sドルの上昇ペースを「若干加速した小幅かつ緩やかな」ものにするとしたうえで,変動許容幅(バンド)を推定中心値から上下2%に縮小した。しかし5月から再発したギリシャ債務問題によって,世界的な米ドルへの資金シフトからSドル安に転じ,この影響で6月のインフレ率は5.3%に達した。のちに欧州での危機が一段落すると,ふたたび当局の誘導もあってSドル高に転じ,9月中旬には記録的な高値となった。さらに10月12日のMASによる為替政策見直しでは,根強いインフレや不安定な世界経済への警戒感から,4月における為替政策の維持が決定された。関連してリム通産相は,国会答弁で「Sドル高誘導は中期的にはインフレ抑制というマクロ経済政策の核心」と表明しつつも,輸出業者が不利益をこうむらないよう配慮し,インフレ抑制とのバランスをとる姿勢を強調した。

なお2013年のインフレ率について,MASは3.5~4.5%との予測を示している。一部民間エコノミストの予測では,食料・燃料などで一時的な輸入物価の上昇が収まり,家賃や新車購入権などの国内インフレ要因も一巡し,景気減速から賃金上昇も抑制されることから,インフレ圧力は緩和されるとの見通しもある。

不動産価格の抑制問題過去数年にわたる不動産価格の急上昇は,インフレ率を押し上げるだけでなく,国民の住宅取得にも影響を及ぼすなど,政府に対する大きな不満要因となってきた。このため政府は,とくに住宅セクターに的を絞って2009年から相次いで投機抑制策を導入してきた。

こうしたなかで2012年の住宅市場価格は,第1四半期には前年同期比0.1%減,第2四半期には0.4%増,第3四半期には0.6%増とほぼ横ばいの状態が続いた。これは投機抑制策の効果から高級物件の取引不振が続き,また公団住宅では新規と在庫の供給が増加した一方で,民間新築物件が国民による底堅い需要のなか,低金利や開発業者の販売促進などに後押しされて堅調を保ったためである。ところが7月に入ると,シンガポール3大銀行(DBS,UOB,OCBC)のひとつであるUOBが期間50年の住宅ローン提供を開始すると発表したことから,政府はこの50年ローンへの警告をはじめとして,銀行業界に関連規則や審査手順の厳守・見直しを求める方針を打ち出した。さらにMASは10月5日,住宅ローンを最長35年に制限し,30年を超えるローンの担保価値に対する貸付比率を引き下げる措置を発表した。これについてシャンムガラトナム副首相兼財務相は,「市場鎮静化のためあらゆる措置をとり,金融安定性に動揺を与えるバブル発生を防ぐ」とのコメントを出した。これは9月にアメリカで第3回量的金融緩和(QE3)が実施され,いっそうの過剰流動性による資金が不動産市場に流入することを警戒した措置であった。それにもかかわらず第4四半期の住宅市場価格は1.8%の上昇を記録して,ふたたび価格上昇に拍車がかかる結果となった。なお,通年では2.8%の上昇と2011年の5.9%増の半分であったが,市況が前回底値を付けた2009年第2四半期と比較すると,いまだ59%の上昇となっている。

なお,前年から焦点となっていた外国人投資家による住宅物件取得の過熱について,不動産仲介会社の調査によれば,第1四半期の民間住宅取得シェアで外国人は前期比76%もの減少となり,購入者層内訳は外国人6%,永住権者16%,シンガポール人78%となった。年後半に入っても状況はほぼ変わらず,外国人7%,永住権者15.6%,シンガポール人77.4%であった。外国人のなかでとくに減少の著しかったのが中国本土系の投資家で,1~9月では前年比48%減少となった。これは2011年末に導入された外国人投資家への不動産取得者加算印紙税(ABSD)の増税に加えて,前述の外国人投資家に対する永住権付与プログラムの一部廃止・厳格化を嫌ったためともいわれている。

もっとも中国本土系を含めた投資家の資金は,規制強化と前後して住宅から商業・工業用不動産へシフトを始め,新たな問題を引き起こしている。とくに工場や倉庫などの工業用不動産価格は,2011年にも約27~30%の上昇をみせており,中小企業の経営にも影響を及ぼしつつあった。このため政府は,2011年12月には工業用地の供給を増やすと同時に,区分所有権の分割に制限を加えるなどの対策を打ち出したことから,2012年初頭には価格が年間で5~10%下落すると予測されていた。しかし,実際には研究開発拠点や物流業などの集中が継続し,また不動産投資信託や最終需要者の物件取得のみならず,個人投資家の市場参入も相次いだため,上半期は売買・賃貸ともに取引件数が上昇し,価格上昇率も15.7%にまで達した。さらに,銀行融資などを利用しない売買が都市再開発局のデータに反映されておらず,実際の工業用地取引件数はより多く,実勢価格も5~10%は高いとの指摘も出た。

このため7月に入ると,政府は工業用不動産価格の上昇抑制のため,政府保有地売却計画(GLS)に基づいて7月から12月に供給する工業用地の最長賃貸期限を,従来の60年から30年に制限した。また8月上旬には,通産省が工業用不動産への新たな政策対応を示唆したうえで,中旬にはリム通産相が工業団地運営公社による中小企業向け工業用地の安定的な供給継続を約束した。さらに9月には,工業用不動産開発税が平均14.3%引き上げられた。この影響から,第3四半期には工業用不動産区分所有権の新規取引価格が若干の下落に転じたが,それでも依然として8.8%の上昇となった。もっとも工業用不動産賃貸料は1~9月で6%の上昇にとどまっており,取引価格が実需と乖離し,加熱の様相を強めている傾向を顕著にしている。こうしたことから11月上旬には通産省が,必要に応じて工業用地の追加供給を行い,引き続き抑制策に注力することを表明している。

金融セクターの動向ユーロ圏での2011年の経済危機発生を受け,アジアでは欧州系金融機関が資金を引き揚げるなか,シンガポールの3大銀行は空白となった市場に進出し,通年の貸出伸び率が30%となる積極的な市場開拓に乗り出してきた。こうした動きは2012年も継続する一方で,5月中旬にはMASのラビ・メノン長官が「アジア系銀行の米ドル預貸率は高水準に達し,融資抑制の可能性が高い」として,市場拡大の限界を指摘した。また格付け会社のフィッチも,シンガポールの銀行はこの数年間でアジアの新しい市場に進出したが,これは高い成長が見込めた一方で,営業環境のリスクも高いとの見解を示し,大規模買収や融資急拡大は格下げ要因になると指摘している。

なお,アメリカの金融情報会社ブルームバーグがまとめた「世界最強の銀行20行」では,OCBCが2011年に引き続き世界1位に,またUOBは6位から7位,DBSは5位から8位とランクは下げたものの,3行すべてが世界10位に入る高い評価を得た。このほか,アメリカの金融業界誌『グローバル・ファイナンス』の発表した「世界の安全な銀行50行」では,アジアではDBSが世界13位,OCBCが14位,UOBが15位となり,域内では2011年に続き1~3位を独占した。

また,この10年ほどのシンガポールは,富裕層向けのプライベート・バンキングや資産運用ビジネスの拠点としても競争力強化に取り組んでおり,集積の動きは2012年にも継続している。たとえば2月中旬,スイスの大手プライベートバンクであるユリウス・ベアは,アジアでの事業拡大とスイスフラン高による本国での経費削減から,シンガポールへの部門移転や人員増強を進め,同地をアジア拠点とする意向を明らかにした。3月中旬には,OCBCのプライベート・バンキング部門であるバンク・オブ・シンガポールが,2014年までの運用資産額目標を2011年末の315億米ドルから500億米ドルまで引き上げ,またDBSのプライベート・バンキング部門も2011年末380億米ドルから500億米ドルまで引き上げると表明し,人員拡充も明らかにした。さらに4月初旬にはクレディ・スイス・アセットマネジメントも,シンガポールでの運用資産急増から人員を拡大すると表明した。このほか,5月中旬にはJPモルガンの富裕層部門の責任者が香港から異動し,11月にはスイスのプライベートバンクであるユニオン・バンケール・プリヴェがフル・マーチャントバンク・ライセンスを申請して人員を増強するなど,金融業界のシンガポールでの成長・拡大が目立つ。この背景には,ユーロ圏経済危機でスイスやロンドンの地位が低下し,またアジア全体の経済力が急速に台頭するなか,シンガポールが資金・拠点の受け皿として成長していることがある。

2011年から始まった人民元オフショア・センター化の動向も,2012年にはとくに人民元建て決済の分野で拡充が顕著となった。これはシンガポールが香港と比較して規制が少ないことに加え,一定条件を満たしたオフショア貿易業者への税優遇制度(グローバル・トレーダー・プログラム)もあり,取引の一部が香港から移管される動きが発生したことによる。こうしたなかで10月5日,MASは中国銀行と中国工商銀行にフル・バンキング・ライセンスを付与した。この両行は,2011年のMASと中国人民銀行の合意に基づき,いずれかが中国人民銀行によって人民元建て取引の決済銀行に指定される予定で,実現の際には,従来は香港か中国本土を通していた人民元決済がシンガポールで可能になり,オフショア人民元取引を拡大する有力な手段となる。一連の動きは,現在のところ人民元建て決済で圧倒的シェアを持つ香港の優位を即座に揺るがすものではないが,世界第2位の人民元流動性を持つシンガポールが,もうひとつの人民元オフショア・センターとしての地位を固めるものであり,競争が進むことは確実とみられている。

このほか,金融セクターで注目すべき事象は,Sドル建ての債券発行が過去最高を記録した点である。歴史的な低金利水準から政府・企業などの発行体が相次いで起債したことに加え,債券市場の取引指標となるシンガポール国債が最上級AAA格を維持しており,市場が安定的な発行環境にあることも状況を後押しした。とくに3月には,初の30年物国債が21億Sドル発行されて2.26倍の応募超過を記録し,以降も国有企業,公団,共済保険,民間銀行,カジノ企業,さらにはオーストラリア,インド,香港,韓国などの外国企業が相次いでSドル建て債券を発行した。この結果,8月には発行高が約227億Sドルを記録し,通年では2010年の246億8000万Sドルを上回ると予想されている。これらの債券は,地元投資家だけでなく外国人投資家が20~30%を購入しているといわれ,Sドル建て債券市場が発行体・投資家ともに裾野を広げながら成長していることがわかる。

2012年のシンガポール外交で特筆すべきは,対ミャンマー関係の強化である。シンガポールはミャンマーの貿易相手国として第4位に位置し,またASEANのなかでもミャンマーの立場を尊重する姿勢を保ってきた。ミャンマーのテインセイン大統領による改革姿勢が鮮明となり,国際社会,とくにアメリカとの関係改善が具体化するなかで,シンガポールの対ミャンマー関係にもいくつかの動きがみられた。

まず1月には,テインセイン大統領がシンガポールを訪問し,シンガポールが公共政策,経済開発,人材育成の各分野で支援を約束した。また,3月6日にはシャンムガム外相が,対ミャンマー経済制裁の早期解除を望むと公式発言し,国際社会,とくにアメリカとの関係改善に期待を寄せた。同時に政府は,「ミャンマーは世界とのつながりを必要としており,シンガポールはよき仲介者になれる」(7月10日発表の国際企業庁による対ミャンマー経済進出白書)との役割を認識しており,そのための具体的な動きを加速させている。

5月末にアメリカの対ミャンマー経済制裁停止が発表されると,シンガポールは7月11日から4日間の日程でゴー・チョクトン名誉上級相(前首相)と関係閣僚,シンガポール・ビジネス連盟のミッション76社118人をミャンマーに送った。この訪問でゴー名誉上級相は,テインセイン大統領,閣僚,中央銀行総裁,大統領経済顧問,投資委員会などと相次いで会談し,経済開発や投資に向けた協力関係を確認している。同氏は,「開放が進んで今後10年で年8~10%成長となれば,シンガポールもその一員であるASEANへの貢献は大きい」と述べた。またテオ国務相は,国際企業庁のヤンゴン事務所を10月に開設すると述べた。

もっともゴー名誉上級相は,「(ミャンマー進出は)政治的リスクに加えて経済的リスクもある」「貧困撲滅のため,大統領は労働集約型産業の誘致を考えている」と述べている。このためシンガポールが協力できる分野としては,ノウハウを持っている経済特区や工業団地,さらには商業・住宅地域などの大規模開発に優位性があるとの考えを示している。また当面は人材育成などの分野から協力を進める考えを示し,7月17日にはミャンマー労働省とシンガポール・ポリテクニックおよびテマセック・ファウンデーション(政府系企業傘下のNPO団体)との間で,労働力開発政策担当者のトレーニングを実施する覚書が調印された。

対米・対中関係2011年以降,アメリカは台頭する中国を念頭に,明確にアジア太平洋へのシフトを開始した。とくに南シナ海問題などが顕在化するなかで,シンガポールへの最新鋭の沿岸海域戦闘艦(LCS)配備を宣言するなど,中国の海洋進出を牽制する動きを強めている。引き続き2012年も,6月にシンガポールで開催された「アジア安全保障会議」(通称「シャングリラ・ダイアローグ」,英国国際戦略研究所主催)ではパネッタ米国防長官が演説し,アジア太平洋でのアメリカの存在を高めるため,現在は太平洋と大西洋に50対50の割合で展開する艦艇割合が,2020年には60対40になると述べた。また,この会議期間中にパネッタ長官はン国防相と会談し,上記のLCS配備については2013年前半を目途に,シンガポールを母港としないローテーション形式で常時1隻を配備し,将来的には最大4隻を配備する方針で了承を取り付けている。

ただしシンガポールは,東シナ海や南シナ海などでの利害関係が複雑な領土・領海問題に対しては,従来通りのバランス外交を崩していない。たとえば9月8日にウラジオストックで開催されたAPEC首脳会議で,野田首相(当時)とリー首相が会談した際には,「国際社会の関心事項であって,国連海洋法条約など関連国際法の順守が重要」との原則論では認識を一致させており,同12日にはシンガポールを訪問したベトナムのグエン・フーチョン共産党書記長との会談でも,同様の認識を示している。また10月に訪問したオーストラリアでは,リー首相が「南シナ海領有権をめぐる中国や周辺国との争いに関し,国際法による『行動規範』策定交渉の早期開始を期待する」と述べ,またギラード首相も「両国は地域安定のためアメリカの存在を支持する」と述べている。しかし同時にリー首相は,「(南シナ海問題では)特定の側につかない」という慎重姿勢を変えてはおらず,従来通りのバランス外交を継続している。

こうした姿勢は当然ながら,シンガポールにとって第3位の貿易相手国であり,また2012年までの累積で560億米ドル以上の投資を行っている中国との関係に配慮したものである。リー首相は8月末から6日間の予定で中国を訪問,北京では中国指導部と相次いで会談し,また成都,天津などの各地では両国合弁の大規模開発計画「シンガポール四川ハイテクイノベーションパーク」,「天津エコシティ」などを視察している。この際には,「発展する中国はシンガポールと経済面でお互いに協力できる」と表明しており,今後も中国との経済関係を積極拡大する姿勢を強調している。

FTAおよびTPPへの関与多方面との貿易・投資関係を国家生存の柱のひとつとするシンガポールは,各国・地域とのFTA,あるいは環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)のような包括的経済枠組みへの関与に積極的である。2月9日には,日本のTPP交渉参加について二国間事前協議を行い,シンガポールは日本の交渉参加を支持している。2010年から続いていたEUとのFTA交渉については,物品貿易に加えてサービス,非関税障壁,政府調達,知的財産権なども含めた包括的合意を目指し,12月16日には交渉が成立した。また,2011年から協議されている台湾との実質的FTAである「経済パートナー協定」(ASTEP)は,2012年内の締結が見込まれていたが,シンガポール側の要求で農産品・農産加工品分野での調整が長引き,年内妥結には至っていない。このほか,3月にシンガポールを訪問したトルコのババジャン副首相がFTA交渉に前向きな姿勢を示し,7月にはシンガポールのイスワラン首相府相も「関係強化へのFTA検討は自然な流れ」との認識を示している。

その他の国との関係隣接するマレーシアとの関係は引き続き良好で,近年は経済開発での共同事業が目立つ。たとえば2012年は,2011年のマレー鉄道用地返還の代償として,シンガポールが市内中心部の土地をマレーシアに提供し,これを両国の政府系投資会社が共同開発するプロジェクトのひとつ,「マリーナ・ワン」が着工した。また隣接するジョホール州南部の総合開発計画「イスカンダール」は,両国を接続する鉄道が2018年の開通を目指すなど具体化しつつある。この計画については,12月にシャンムガラトナム副首相兼財務相が「一部企業は国内での成長価値だけでなく,安い労働力や土地を確保できるマレーシアも利用できる」と発言している。これは土地・人件費の高騰するシンガポールには地域統括本部や研究開発を集中させ,コストの安いジョホールに低付加価値製造拠点などを進出させるという,シンガポールの補完地域としての役割を期待するものである。この発言を裏付けるように,経済開発庁は「イスカンダール」への多国籍企業の投資を奨励する動きをみせている。このほか,シンガポールとクアラルンプールを結ぶ高速鉄道計画も,事業化調査と両国間協議が進展している。同計画では,すでに日本も新幹線方式導入の働きかけを開始しており,その行方が注目される。

なお日本との関係は引き続き良好である。要人往来としては,2月にズルキフリ国務相,4月にヴィヴィアン・バラクリシュナン国務相,6月にシャンムガム外相兼法相,10月にン国防相がそれぞれ来日している。また4月にはジャヤクマール元副首相への旭日大綬章授与が決定し,5月には皇居で親授式が行われた。これは同氏が外相在任中に両国間の経済連携協定(EPA)締結を提案し,さらに日本の対ASEAN外交を一貫して支持したことに対するものであった。同じく5月には,リー・クアンユー元首相が来日している。日本との経済関係も密接であり,2012年には多くの日本企業がシンガポールに地域統括会社を設置する動きが顕著であった。4月のASEAN外相会議では,シャンムガム外相が「ASEAN域内の連結性向上は急務であり,これを実現するために域外の投資家や連携相手を模索している」として,とくに日本企業の役割に期待を表明している。

2012年は,シンガポールが近年の経済成長のなかで抱えてきた諸問題について,2011年の総選挙で示された民意を受け,具体的な見直しと調整が行われた1年であった。とくにインフレ抑制,外国人労働者の流入管理,不動産市場のコントロール,インフラ逼迫などの解決に向けた具体的対応が模索され,実行に移されている。しかし,これらの諸問題はいずれかを抑制すればほかに影響が生じるという複雑な相関性を持っているうえに,都市国家であるシンガポールの存立には,引き続き経済競争力を維持することが欠かせないという現実がある。このためシンガポールは,リー首相の述べる3つの原則,すなわち「良質な成長」「外国人に対する開放性」「能力主義」を堅持しつつも,政策によって人為的に生じた社会の歪みに対する調整と均衡を図り,国家の持続的成長に向けた舵取りを,従来以上に慎重に進める必要に迫られている。2013年は,こうした方向性や施策の成果が表れはじめるなかで,将来に向けたシンガポールの評価が,いっそう問われる年となるであろう。

(新領域研究センター)

| 1月 | |

| 3日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,経済成長率が今後2年は潜在成長率を下回る見込みと表明。 |

| 10日 | 中華総商会,2012年度予算編成への要望調査で,会員企業の半数近くが外国人労働者政策見直しを希望と表明。 |

| 15日 | リー首相,景気減速を乗り越えつつ,国内での建設・開発を継続し,現在と次の世代の将来に備え続けるべきと発言。 |

| 17日 | シンガポール金融管理局(MAS),信用格付け会社への免許取得義務を導入。 |

| 31日 | 統計局,第1四半期業況判断指数を製造業マイナス11,サービス業マイナス25と発表。 |

| 31日 | ASEAN+3による域内経済監視機関「マクロ経済リサーチオフィス」(AMRO)が開所。 |

| 2月 | |

| 2日 | 中小企業委員会,政府予算についての提言を発表。 |

| 9日 | 政府,日本政府とのTPP事前協議で,日本参加支持を表明。 |

| 13日 | イスワラン首相府相,電力輸入実施の決定は時期尚早と発言。 |

| 15日 | 労働者党,スキャンダルを理由に,同党所属ヤウ・シンリョン議員を除名処分と発表。 |

| 17日 | 政府,2012年度予算案を発表。 |

| 20日 | アメリカのスタンダード・アンド・プアーズ,シンガポール国債格付けのAAAを維持。 |

| 25日 | 次期駐日大使,チン・シアヨーン氏に決定。 |

| 28日 | 2012年度予算案の議会審議が開始。 |

| 3月 | |

| 5日 | タン国務相,外国人メイドへの週休1日付与義務化を表明。 |

| 6日 | シャンムガム外相,対ミャンマー経済制裁の早期解除を望むと表明。 |

| 7日 | ルイ運輸相,炭素排出量に基づく車両税制の導入を表明。 |

| 13日 | リー首相,訪問先のインドネシアでユドヨノ大統領と会談。 |

| 13日 | ズルキフリ国務相が日本訪問。 |

| 23日 | 統計局,2月CPIが前年同月比4.6%上昇と発表。 |

| 26日 | 人材省,一部国籍の外国人単純労働者による最長就業許可期間を10年まで延長の意向表明。 |

| 28日 | 初の30年物国債入札,2.26倍の応募超過。 |

| 4月 | |

| 2日 | シャンムガム外相,プノンペンで開催のASEAN外相会議にて,域内連結性向上に対する日本企業の役割は大きいと表明。 |

| 3日 | MAS,金融資産保有額による永住権付与制度(FIS)の終了を確認。 |

| 9日 | リム通産相,Sドル高はインフレ抑制効果を持つとの見解を表明。 |

| 11日 | シャンムガム外相,中南米投資会議でシンガポール・中南米間の貿易増加を予測。 |

| 15日 | 経済開発庁,グローバル投資プログラムによる永住権付与の基準を引き上げ。 |

| 17日 | タン国務相,雇用法の適用対象や保護強化を軸に年内の見直しを表明。 |

| 23日 | オーストラリアのギラード首相が来訪し,リー首相と会談。 |

| 29日 | 日本政府,ジャヤクマール元副首相への旭日大綬章授与を決定。 |

| 30日 | 統計局,第2四半期業況判断指数を製造業プラス15,サービス業プラス6と発表。 |

| 5月 | |

| 9日 | アメリカ海軍高官,シンガポールへの沿岸海域戦闘艦配備を2013年春頃と表明。 |

| 11日 | 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の金永南最高人民会議常任委員長が来訪し,トニー・タン大統領と会談。 |

| 17日 | 通産省,第1四半期GDP改定値を前期比10.1%増加に修正。 |

| 22日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,外国人就業許可証の発行基準厳格化を表明。 |

| 26日 | ホーガン選挙区補欠選挙で野党が勝利。 |

| 6月 | |

| 1日 | アジア安全保障会議が開幕。 |

| 2日 | パネッタ米国防長官がン・エンヘン国防相と会談し,最新鋭戦闘艦のシンガポール配備で合意。 |

| 4日 | シャンムガム外相が日本訪問。 |

| 5日 | MAS,世界イスラミック・バンキング・カンファレンス・アジアサミットを開催。 |

| 12日 | ゴー名誉上級相,11日からミャンマーを訪問し,テインセイン大統領と会談。 |

| 15日 | 人材省,第1四半期全体失業率2.1%と発表。 |

| 15日 | MAS,タイ中央銀行と民間銀行への現地通貨建て流動性供給に関する覚書に調印。 |

| 28日 | クリントン米国務長官,シンガポールをイラン産原油禁輸制裁措置から除外。 |

| 7月 | |

| 1日 | 「シンガポール国際水週間」が開幕。 |

| 4日 | 2011年12月の地下鉄(MRT)故障事件に関する調査委員会報告書が公表される。 |

| 10日 | テオ国務相,2011年度のカジノ税収は11億S㌦と公表。 |

| 13日 | 通産省,第2四半期GDP速報値が前期比1.1%減と発表。 |

| 15日 | ン国防相,経済成長と外国人労働者流入とのバランスの重要性を指摘。 |

| 19日 | シンガポール取引所,1部上場基準の強化を発表。 |

| 23日 | イスワラン首相府相,トルコとのFTA締結に前向きの姿勢を表明。 |

| 25日 | MAS,資本金の80億S㌦増強を公表。 |

| 26日 | 人材白書,今後10年間での公共交通・住宅・医療などインフラ増強に向けた投資拡大を明記。 |

| 31日 | リー首相,内閣改造(8月1日実施)と省庁再編(11月1日実施)を発表。 |

| 31日 | 統計局,第3四半期業況判断指数を製造業プラス1,サービス業プラス2と発表。 |

| 8月 | |

| 6日 | コー国家開発相,2013年の公団住宅(HDB)供給数は最低2万戸との方針を表明。 |

| 8日 | リー首相,独立記念日前の演説で2012年成長率見通しを1.5~2.5%に修正。 |

| 14日 | リム通産相,工業用地の安定供給方針継続を表明。 |

| 21日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,立ち入った監督が安定した銀行・金融業の基盤になると表明。 |

| 22日 | パナソニック・シンガポール工場勤務の中国本土系労働者,ネット上で労働条件改善の主張を展開。 |

| 26日 | リー首相,社会保障費の増加から20年内の増税は不可避と表明。 |

| 31日 | リー首相が中国訪問。 |

| 9月 | |

| 3日 | イスワラン首相府相,良質な雇用創出の継続と人材流出の回避には経済成長持続が不可欠と表明。 |

| 8日 | リー首相,ウラジオストックでのAPEC首脳会議で野田首相(当時)と会談。 |

| 10日 | メキシコのカルデロン大統領がシンガポールを訪問。 |

| 10日 | シャンムガム外相,キャンベラでオーストラリア外相と会談し,南シナ海問題で両国は特定の側に立たないと表明。 |

| 12日 | ベトナムのグエン共産党書記長がシンガポールを訪問し,リー首相との会談にて戦略的パートナーシップ協定調印で合意。 |

| 12日 | イギリスのウィリアム王子夫妻がシンガポールを訪問。 |

| 14日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,外国人労働者についての政策撤回はないと表明。 |

| 18日 | シンガポール取引所とマレーシア証券取引所がシステム相互接続を開始。 |

| 25日 | 通産省,人口と経済に関する臨時報告書で,労働人口伸び率の限界から外国人労働者の受け入れは不可欠と指摘。 |

| 28日 | 統計局,2012年年央の人口統計で総人口が531万4000人と発表。 |

| 30日 | タン人材相代行,外国人労働者流入のさらなる引き締め可能性に言及。 |

| 10月 | |

| 3日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,会社法大幅改正について言及。 |

| 5日 | MAS,中国銀行と中国工商銀行にフル・バンキング・ライセンスを付与。 |

| 8日 | リー首相,ニュージーランドを訪問。 |

| 9日 | リー首相,第2四半期GDPの上方修正によって,景気後退回避の可能性を示唆。 |

| 10日 | リー首相,オーストラリアを訪問し,ギラード首相と会談。 |

| 10日 | ン国防相が訪日し,森本防衛相と会談。 |

| 11日 | 内務省,ジュマー・イスラミアのメンバー2人を拘束。 |

| 15日 | リム通産相,Sドル高誘導は中長期的インフレ抑制というマクロ政策の要になると発言。 |

| 23日 | ウォーリン米国財務副長官,来訪。 |

| 25日 | タン人材相代行,外国人労働者流入規制は景気後退で緩和されないと表明。 |

| 11月 | |

| 1日 | リー首相,経済の質が変化しており,資源有効活用で生産性向上に尽力し,高付加価値・知識集約型産業構造を目指すと発言。 |

| 9日 | 改正外国人人材雇用法が施行。 |

| 12日 | 人材省,臨時報告書で2030年には現在比15万人以上の外国人労働力が必要との試算を発表。 |

| 15日 | イスワラン首相府相,カジノ規制の基本姿勢には変化なしと表明。 |

| 16日 | 通産省,第3四半期GDP改定値を前期比5.9%減に下方修正。 |

| 16日 | 第4代最高裁長官にサンダレシュ・メノン判事(元検事総長)が就任。 |

| 17日 | クリントン米国務長官が来訪し,リー首相と会談。 |

| 20日 | シャンムガラトナム副首相兼財務相,外国人労働力についての政府の役割は,今後10年間の割合が労働力全体の3分の1を超えない状態を保つことと表明。 |

| 26日 | 公共交通会社SMRTの中国本土系バス運転手171人,待遇不満から抗議活動を開始。 |

| 27日 | 政府,SMRTの中国本土系バス運転手88人の乗務拒否を不法ストライキと認定。 |

| 12月 | |

| 2日 | 人民行動党(PAP)党大会が開幕。 |

| 9日 | テオ副首相,バスなど国内公共サービス従事者の賃上げは利用者コストに影響と表明。 |

| 12日 | パーマー国会議長,スキャンダルで辞職を表明。 |

| 16日 | EUと包括的なFTAの締結で合意。 |

| 19日 | リム通産相,第4四半期成長率は前期とほぼ同水準と述べる。 |

| 31日 | リー首相,新年に向けた演説で2012年のGDP成長率が1.2%に減速し,2013年の成長率は1~3%との見通しを表明。 |