2014 年 2014 巻 p. 483-510

2014 年 2014 巻 p. 483-510

2013年のバングラデシュは,国民が暴力的な死を強く意識させられた1年だった。2014年1月24日に任期満了を迎えるハシナ政権は,2011年の第15次改正憲法に則り,現政権の下で国民議会の第10次総選挙を実施すると主張した。それに対し,従来の非政党中立選挙内閣制度の下での総選挙実施を求めるバングラデシュ民族主義党(Bangladesh Nationalist Party: BNP)との隔たりは埋まらないまま,総選挙を主要野党不在のまま強行することになった。またハシナ政権が選挙公約に掲げていた独立戦争戦犯裁判の判決が,2013年になって死刑ないしは無期懲役という結果で出はじめた。それに関して,最高幹部の多くが戦犯として裁かれているジャマアテ・イスラーミー(イスラーム党,JI)およびその学生組織は,全国各地で暴力的抗議行動を展開し,その結果,一般人を含む多数の死傷者を出した。この戦犯裁判は,すべての戦犯の死刑判決およびJIの活動禁止を求める,若者を中心とした新しい社会運動を生み出したことでも注目された。

経済では,ダカ郊外の縫製工場5社が入居するビルが崩落し,約1130人の死者を出すという大惨事を経験した。その後,先進国バイヤーも巻き込んで,労働者の安全や権利を守る動きが活発化した。

任期の最終年度を迎えた2013年冒頭時点の世論調査によれば,ハシナ首相率いるアワミ連盟(Awami League: AL)とカレダ・ジア総裁を戴く最大野党BNPの支持率は42%対39%とほぼ拮抗しており,政権のパフォーマンスやエルシャド総裁の国民党(JP)やJIなど第3勢力との共闘次第で与野党の形勢が逆転する可能性を大いにはらんでいた。また,ハシナ政権による非政党選挙管理内閣制度の廃止については,上記世論調査でも全体の67%が反対の意を表明していた。こうした情勢のなかで,ハシナ政権がいかに第10次国会選挙実施にこぎつけるかが2013年最大のテーマであった。

野党BNPの状況をみると,第9次総選挙で惨敗したBNPの活動は,国会ボイコットと街頭での抗議行動に終始していた。しかし汚職や暴力など与党への不満の反作用としてBNPは勢力を回復しつつあった。1996年,強硬な運動を通じて,当時下野していたALが,当時のジアBNP政権に導入を認めさせた非政党選挙管理内閣制度を,2011年に野党との対話なしに一方的に撤廃したことは,ハシナAL政権攻撃の格好の材料をBNPに提供した。他方,もうひとつの政治的イシューである戦犯裁判は,BNPの弱点であった。訴追されているのはBNP幹部2人に加え,同党と同盟関係にあるJI指導者である(『アジア動向年報2013』参照)。しかし,あからさまな戦犯裁判への批判は国民感情を損なうため,BNPの立場は曖昧にならざるをえなかった。

戦犯裁判とその反響2011年から審議が開始した戦犯裁判の判決がようやく2013年に出はじめた。最初のケースは1月21日,元JIのA. K. アーザードに対して出された死刑判決であったが,当人は2012年4月の逮捕状発令の直前に逃亡しており,欠席裁判で判決が出された。この判決に対してBNPは,党として裁判を全面的に支持するが,裁判において中立性と国際的水準が確保されておらず,野党指導者のみを狙い撃ちにするのは問題であるという点を強調した。

直接の関係者であるJIは,2012年度末から各地で抗議行動を強めており,A. K. アーザードの判決が出された1週間後の1月28日,前触れなく首都ダカを含め各地で同時多発的に武器,爆弾などを用いて警察を襲撃するという挙に出た。それ以後JIは,主に治安当局を標的にした襲撃を繰り返した。JIおよびその学生戦線イスラーミー・チャットラ・シビル(学生部隊,以下「シビル」)にはおよそ5000人の活動家および専従職員がおり,潤沢な資金を背景に高い動員力があると伝えられる。

戦犯裁判2人目の判決は,2月5日のJI書記長補佐A. Q. モッラーに対する無期懲役判決であった。1971年モッラーはJIの学生組織の指導者として,パキスタン軍と協力しダカ・ミルプールの一村を急襲し344人もの住民を殺害するなど,「ミルプールの殺戮者」の異名で知られていた。

死刑予想に反して無期懲役判決が宣告されたことに対して,モッラーはVサインで応えたと写真入りで報じられた。ここには将来BNPが政権を取れば,判決は無効化あるいは実行されないとの読みがあった。他方,先に死刑判決を受けたアーザードよりも遥かに罪が重いとみられていたモッラーの無期懲役判決が軽すぎると不満を持つ多数の人々が,判決直後からダカ大学近くのシャーバーグ交差点に集まりはじめた。呼び掛けたのはブロガー・活動家ネットワーク(Bloggers and Activist Network)と称する団体である。ただし,この団体が以前から活発な政治活動をしていたということはなく,緩いネットワークであったものが,運動の拡大によって実体を持つようになったという組織である。

ダカに始まった判決への抗議行動は,2月6日から全国に拡大した。集会では,人々は独立闘争に関連した人民歌を歌い,美術学校の学生らによる著名なJIリーダーの風刺画や人形が飾られ,即興劇や踊り,著名な文化人,スポーツ選手による演説など祭典の趣をもって日夜行われた。座り込みを続ける若者に対しては,多くの人々が水や食料を差し入れて運動への連帯を表明した。この動きの中心に若い世代がいることから,シャーバーグ交差点は「世代広場」(プロジョンモ・チョットル)と呼ばれるようになった。同広場で座り込みを続ける若者らは,運動が政党政治に取り込まれることを警戒し,政党指導者による演説を禁止した。

休日に当たる2月8日金曜日の広場には,市民10万~50万人が集合し,全戦犯の極刑とJIおよびシビルの活動禁止措置を求め,それが実現するまで運動を継続することを誓った。集会の中心団体は,ゴノジャゴロン・モンチョ(「人民覚醒プラットフォーム」の意味,以下GM)という名称を名乗るようになる。若者がこうした運動の主導者になったことについて,主要メディアは消えかかっていた独立戦争の精神が,独立戦争の記憶を持たない若者によって蘇ったと高く評価した。常態化した2大政党の不毛な対立,その過程で社会的正義が無視されてきたという既存の政党政治の問題がモッラー裁判に象徴され,若者をはじめ運動に集まった人々は,不満表明の舞台をそこに見出したということではないかと考えられる。アラブの春にみられた若者およびソーシャルメディアの役割も,バングラデシュでの動きに示唆を与えた可能性がある。シャーバーグ運動は,ソーシャルメディアの多用(JI側も盛んに利用した)だけでなく,全国一斉3分間の「黙祷」運動や夜のろうそく灯火集会など新しい運動スタイルを取り入れたこと,さまざまなグループが参加したネットワーク型の運動であること,女性のリーダーシップが目立った点などでも,これまでの政党運動とは一線を画している。

2月8日の大集会では,現行の1973年国際犯罪(裁判所)法では,被告の無罪判決に対してのみ,原告側政府の上訴が認められており,量刑が不十分という理由では上訴ができないことが批判された。また同法には政党を含む団体を裁く条項がなかった。10日ブロガー・活動家ネットワークは,全戦犯の死刑と上記法改正を含む6項目要求を国会議長に提出した。ハシナ首相は,若者への感謝と運動への連帯を表明し,同法の改正案は2月17日に国会で可決された。

シャーバーグ運動に対し当初静観の構えをとっていたBNPは,2月11日に正式声明を出し,若者の運動を賞賛する一方,非政党選挙管理内閣制度の復活や汚職問題もアジェンダに加わればより有意義であると述べた。その後BNPの運動への姿勢は,徐々にALの運動と化しているという批判的なものに変わっていく。

イスラーム勢力の逆襲2月15日,シャーバーグ運動の活動家でブロガーの1人が殺害された頃から,運動に変化が見えはじめた。ひとつはシャーバーグ運動の勢いを削がずに,いかに「世代広場」を占拠するスタイルの運動を収束させるかという課題が浮上したこと,もうひとつはJIほかのイスラーム団体による運動への反撃が始まったことである。

1973年国際犯罪(裁判所)法改正でモッラー判決上訴およびJI訴追の途が開かれたことから,運動側には,時間帯を制限して運動を継続するというアイディアが出ていた。同じ頃,JIや他のイスラーム団体が,シャーバーグ運動は無神論者であり,反イスラーム的言動を行っているとメディアを使って攻撃しはじめた。実際にはJIとシビルが,シャーバーグ運動活動家の名前を使って反イスラーム的な偽のブログを流していたとも伝えられる。2月22日の金曜礼拝後には,「反イスラーム的ブロガーおよびシャーバーグ運動」反対を掲げるJIほかイスラーム諸政党が,全国各地で治安当局および報道関係者を標的に暴力行為を展開した。

JIがシャーバーグ運動を「反イスラーム勢力」と呼び,「独立戦争支持派」からの論理のすりかえを行ったことは,イスラーム教徒が人口の9割を占め,ソーシャルメディアの多用に象徴されるように基本的に都市型の運動であるシャーバーグ運動に負の影響を及ぼした。運動側は「反イスラーム的」ではないと強く反論し,政府はイスラームへの冒涜行為は断固として許さないとしつつ,JI,BNPが戦犯裁判阻止の目的で宗教を利用していると非難した。

JIとシビルによる暴力行為は,2月28日,JI指導者の1人で著名な宗教指導者D. H. サイーディーに死刑判決が下されたことで,当日のみで33人以上の死者が出るなど,さらに過熱した。各地でヒンドゥー寺院,仏教寺院が破壊され,またヒンドゥー教徒の家屋や商店が焼かれた。こうした状況について3月1日,ジアBNP総裁は記者会見で,イスラーム勢力によるアジテーションはシャーバーグの無神論者ブロガーがイスラームの感情を傷つけたことに対する抗議であると述べ,むしろ政府によるジェノサイド(大虐殺)が発生したと批判した。「ジェノサイド」という言葉には,1971年パキスタン軍によるベンガル人大虐殺を指して使われたという歴史的含意がある。また,戦犯裁判についても,政府およびシャーバーグ運動に影響されていると,その中立性に疑問を呈した。JIおよびシビルによる攻撃はその間も続き,3月2日までに合計47人が死亡した。

この過程でBNPはJIとの共闘関係を再確認し,3月6日,BNP,JI以下18政党連合は,政権打倒という「1項目運動」開始を決定した。これを契機に政治の焦点は,シャーバーグ運動の若者から,従来の2大政党の対立に回帰するとともに,野党によるハルタル(ゼネスト)の回数が急増しはじめた。

宗教とハルタルという野党の2つの武器は,4月に入り激しさを増した。BNPが政権打倒の転機と位置づけたのがヘファージャテ・イスラーム(Hefajat-e-Islam 「イスラーム擁護」の意味,以下HI)が呼び掛けた4月6日のチタゴンからダカへの長征である。HIは政府の規制を受けないマドラサ(イスラーム宗教学校)を基盤として,2010年チタゴンで結成された宗教団体である。その主張は政教分離的教育政策および反イスラーム的な女性政策等の否定であるが,今回掲げたHIの13項目の要求のなかには,シャーバーグ運動の「無神論指導者」の逮捕,反イスラーム的キャンペーンに対する極刑措置などJIの主張と重なる要求が含まれており,同団体の背後にはJIの支持があったと伝えられる。

政府の対応は揺れた。まず,イスラームと預言者を冒涜したという理由でブロガー4人を逮捕した,これに対してはイスラーム原理主義勢力に対する宥和策であると世論は反発した。HIの長征に対抗するため,反戦犯を掲げる23団体は4月5日夕方6時から24時間のハルタルを,またGMは交通封鎖実施を呼び掛けた。首都ダカへのアクセスが実質的に止められたことで長征は行われなかったものの,ダカ市内の中央銀行前のシャプラ交差点には数十万単位の人々が集合した。集会の演説者の多くはBNP率いる18政党連合に属する指導者だった。当日HIは,13項目が受け入れられなければ5月5日首都包囲を実施すると発表した。しかし,懸念されたような暴力事件は発生せず,より激しい行動をHIに予期していたBNPには期待外れだったと報じられた。しかし,その後もHI,18政党連合,JIおよびシビルによる連続ハルタルは続いた。それが一時停止されたのは,ラナ・プラザ崩落という大惨事(「経済」の項参照)の発生による。

5月5日,13項目要求実現のためにHIが呼び掛けたダカ包囲プログラムが,商業地域モティジールを中心に暴動に発展,治安当局との衝突のなかで車両150台以上が破壊され,商店,オフィスも放火,破壊されるなど,一時は戦場のような有様となった。後に,逮捕されたHI書記長が当局に述べたところでは,BNP,JIを含む18政党連合からの支援および介入の結果,HI指導部のコントロールが失われたところから暴動と化したと伝えられる。

特別市,市長選挙でBNP圧勝6月15日,全国で10ある特別市(city corporation)のうちラジシャヒ,ボリシャル,シレット,クルナの4市で市長および市議会議員選挙が実施された。名目上は非政党ベースの選挙であるが,実態としてはBNPを含む野党も参加したこの選挙は,与野党対立が票にどう反映されるかという観点から大きな注目を集めた。加えて,ALが主張する,同政権下での国会選挙の自由公正性を占う試金石のひとつになるとみられた。

結果は,BNPが推した候補者が,現職のAL候補に大差をつけて4市長ポストすべてで勝利するということになった。選挙監視NGOによれば,選挙はおおむね自由公正に行われ,投票率も70%前後と高かった。結果を受けて,ジアBNP総裁は,非政党選挙管理内閣制度を求める同党の立場を人々が支持したと表明し,対するALは全敗結果に衝撃を受けつつも,政党政府下での自由公正な選挙実施を証明したと述べた。こうした結果をもたらした要因についてALは,BNP側が地元のイシューではなく中央政府における汚職や人権侵害に関する失政に焦点を当ててキャンペーンを展開したこと,ALと共闘関係(14政党連合)にあるJPがAL候補者支持に積極的に動かなかったこと,それに引き替え,JI,HIらイスラーム勢力は有権者の宗教感情に訴え,AL候補者を反イスラーム的と色づけしたことなどが影響したと分析している。また,各市における5年間のAL政権のパフォーマンスに対する地元有権者の低評価は,4市の市議会議員158議席(結果が公表されたのは157議席)中93議席をBNP候補が獲得したことからもうかがえる。草の根のAL党員,支持者らは,閣僚や議員が地元の状況を把握していないと強く批判した。

上記4市での結果を受けて,7月6日に行われたガジプール特別市,市長・市議会議員選挙は,ALの雪辱戦と位置づけられた。この選挙に関しては,ガジプールの特別市昇格後初の選挙で,また衣料品製造をはじめとする労働者が有権者の4分の1を占める工業地域であることも注目点だった。AL候補アジマット・ウッラー・カーンは現ガジプール特別市に含まれるトンギ市長を20年以上務めた経験を有し,対するBNP候補M. A. マンナンは国会議員,宗教担当国務大臣も務めた,ともに知名度の高い候補者である。ALは,4市での失敗(14政党連合の他の政党に相談せずに候補者を決めたこと)をふまえて,JPのエルシャド総裁に前もってAL候補者への支持を求めたり(結果,同総裁の態度は二転三転し混乱だけを生んだ),野党の使う宗教カードに対して,イスラームと宗教指導者,宗教学校などに関してAL政権が行った政策の成果を述べたリーフレットをモスクなどで配布したりするなど,強力なキャンペーンを行った。

結果は,BNPのマンナン候補が10万票の大差でアジマットAL候補を破った。4市での敗北に続き,ALの牙城といわれたガジプールでの敗北の衝撃は大きかった。現政権下で9つの特別市の選挙が行われたが,ALが市長ポストを確保したのはロングプルひとつだけである。

再び戦犯裁判が焦点に7月にはJIの元最高指導者グラム・アザムとA. A. M. ムジャヒード書記長の判決が出され,両者とも罪は極刑に値するとしながら,グラム・アザムについては91歳という年齢を考慮して,90年間の懲役,ムジャヒードは死刑とされた。この時点で,JI指導者6人の判決が出されたことになる。さらに9月17日,最高裁は,戦犯裁判所の判決を覆し,モッラーに死刑判決を言い渡した。JIとシビルは再びハルタルを呼び掛け,治安当局と衝突した。あわせてトラックやオート三輪などが放火,襲撃され,市民のなかにも被害が広がった。

これまでに判決が出された6人はすべてJIの関係者であったが,10月1日,初めてBNPの国会議員S. Q. チョウドゥリーに死刑判決が出された。独立戦争当時チョウドゥリーは,ムスリム連盟を支持するチタゴンの有力家系の一員だった。10月9日には,同じくBNP政権で閣僚も務めたアブドゥル・アリムに対し,罪は極刑に値するが健康状態が悪いことに鑑みて無期懲役とするという判決が下された。

与野党の溝がまったく埋まらないまま,BNPは10月24日を非政党選挙管理内閣制度復活への合意期限とし,25日以後の運動強化に狙いを定めるとした。第15次憲法改正によれば,任期満了に先立つ90日以内に国会総選挙が実施されることになっており,2014年1月24日が現政権任期満了日となっていることから,10月25日(後に27日と確認される)以後いつでも総選挙が実施されうると考えたためである。

選挙管理内閣をめぐる攻防犠牲祭後の10月18日,ハシナ首相は国民にむけた演説のなかで,挙党一致選挙管理内閣の設置を提案し,BNPに対して国会議員のなかからメンバーを推薦するよう述べた。この案自体は新しいものではなく,1994年当時の与野党対決のなかで,仲介をかってでた当時の英連邦事務局長特使が提案したものである(『アジア動向年報1995』参照)。当時与党であったBNPはこれを承諾したが,野党だったALは拒否した経緯がある。10月21日には,あらためてジアBNP総裁から,非政党選挙管理内閣設置の提案がなされた。これは1996年および2001年の非政党選挙管理内閣の顧問(閣僚に相当)のなかからALとBNPがそれぞれ5人を選任し,さらに両党のコンセンサスに基づき首席顧問を選ぶというものである。ジア総裁提案については,翌22日,ハシナ首相は古いやり方に戻るものであるとして拒否した。さらにBNP側は,国会に非政党選挙管理内閣設立案を提出し憲法改正を求めた。他方AL率いる14政党連合はBNP提案を拒否することを決定した。

10月25日,ジア総裁は集会で26日のうちに非政党選挙管理内閣に関する対話への動きを始めないかぎり翌27日から60時間のハルタルを実施,またそのハルタルが終わる29日までに対話が行われなければ,より強硬な手段に訴えると述べた。BNPの姿勢にあわせ,JIとシビルも各地で大規模なデモを行った。

ジア総裁が期限と定めた10月26日,ハシナ首相はジア総裁に電話をかけ,28日に首相官邸において対話することを申し入れた。しかしジア総裁は,すでにハルタル中止のために野党連合と調整するには遅すぎるとして,ハルタル後でないと話し合いには応じられないと回答した。実はこうした構図も,1995年当時のジア首相がハシナAL総裁にあてて書簡を通じて対話を申し入れた時に,ハシナ総裁側はあくまで非政党選挙管理内閣案を受け入れて,対話に相応しい環境づくりをすることが先だという姿勢を示したのに相似している。電話による党首会談の内容は新聞にも掲載され,互いへの不信感は深く,対話の可能性はないという見方が広がった。10月27日からのハルタルは,死者20人を出すという暴力的なものとなった。

11月に入ると,野党による連続ハルタルと交通機関封鎖による被害が広がった。その影響は,全国で子供も含めた一般市民にも及び,被害者の悲惨な写真が毎日の新聞紙上に載るまでに至った。一方政府が,BNPの幹部を逮捕しはじめたため,多くの幹部が逮捕を恐れて身を隠した。このことは,BNPの運動展開を大きく制約した。

11月18日,BNPを脇においたまま,政府は連合関係にある4政党からなる「挙国一致」選挙管理内閣を立ち上げた。11月25日,選挙管理委員会は2014年1月5日に総選挙を実施する旨を発表した。それに対してBNPは即時にこの日程を拒否し,翌日から48時間の交通封鎖実施を決定した。緊張状態が続くなか12月12日には,戦犯裁判最初のケースとして,モッラーの処刑が実行された。

外国の仲裁悪化する与野党対立について,アメリカ,EU,日本をはじめとする在ダカの各国公館は,強い懸念を表明し対話による解決を繰り返し求めた。さらに,政権任期満了が近くなった9月頃から,国連,EU,アメリカによる仲裁の動きも活発化した。

今回の選挙をめぐっては,外交団のなかに以前にはみられなかった動きがあった。ひとつは,政治的な言動をこれまでしたことがない中国が与野党対立への懸念を公に表明したことである。もうひとつは,アメリカとインドがバングラデシュの与野党対立に関して何度か協議をもったことである,10月末には駐バングラデシュ・アメリカ大使がインドを訪問,その後本国に戻りインド政府の見解を伝えたといわれる。バングラデシュに大きな影響力を有する2カ国の立場について,インドはアメリカに対してハシナ政権の提案する挙国一致選挙管理内閣下での選挙を支持するよう求め,他方アメリカはBNP不在の選挙では,その結果は持続可能とならないと主張するなど,違いがあったと伝えられる。アメリカは,ムハンマド・ユヌス教授のグラミン銀行総裁解任の件(『アジア動向年報2012』参照)などでAL政権に対する感情を悪化させていたこともあり,ALは,インドに対してアメリカの説得を要請したとも伝えられる。11月半ばにはビスワル米国務次官補が来訪し,その間BNPはハルタル実施を控えた。インドからは12月にスジャータ・シン外務次官が来訪した。

12月6日,国連のタランコ政務担当事務次長補が3度目の来訪を行った。時間的に,誰もがこれが最後の外交的仲裁になると認識していた。タランコ事務次長補はハシナ首相に対して選挙を延期できないかと確認したところ,首相はその決定は選挙管理委員会の管轄であるが,政府として全政党の参加を促すよう環境を整えると述べた。他方,ジア総裁は非政党選挙管理内閣設置に固執した。双方に妥協の用意がないとみられる状況下で,タランコ事務次長補は,選挙の延期,首相の権限を制限した選挙管理内閣の発足,国連からの大規模選挙監視団の派遣などの条件を提示し,両党の幹事長による2度の会談実現まではこぎつけた。しかし最終的な打開には至らなかった。

「半分」の総選挙実施へ12月半ば,立候補取り下げ期限を機に300議席中151議席(最終的には153議席)の無投票当選が確定した。すなわち有権者約9190万人中,実際に票を行使できるのは半分以下の約4390万人ということになる。こうして第10次総選挙が野党不在で行われることが確定する一方,ALの最高幹部の発言として第11次総選挙に向けて野党との対話を,という見解が報じられるようになる。首相からも,BNPの対応次第では第10次国会の早期解散の用意があると,すでに次の選挙を見据えた発言が飛び出すようになった。

ALの党首として,ハシナ首相が党の選挙マニフェストを発表したのは12月28日,投票のわずか9日前のことである。人々の社会経済的自由を保証し,飢えと貧困のない豊かな国をつくることを強調した。

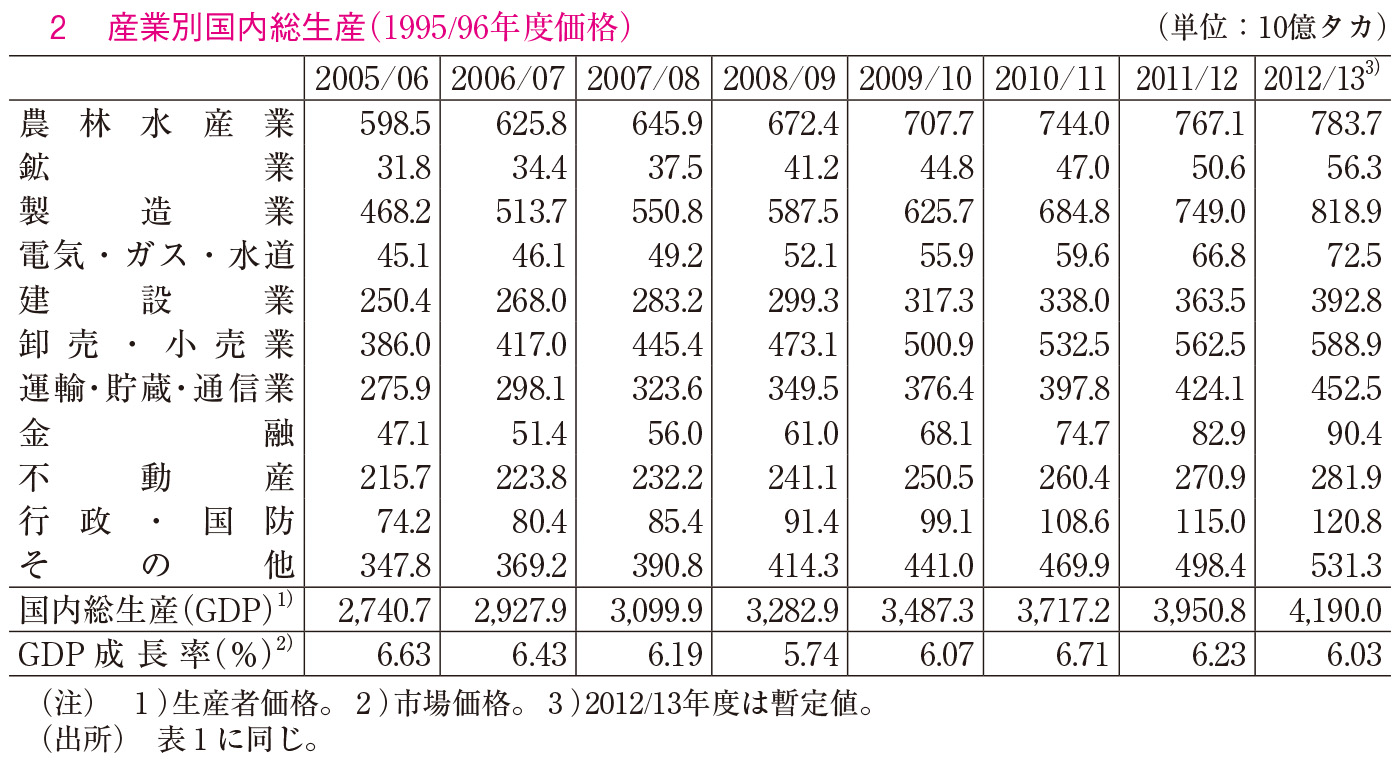

中央銀行によれば,2012/13年度(7~6月)のGDP成長率は,前年度の6.2%を下回る6.0%となった。過去4年間の成長率のなかではもっとも低いとはいうものの,この間6%台の成長率は維持されており,バングラデシュ経済の安定性を示している。なかでも活発な海外出稼ぎ送金と輸出が,堅調な経済成長を下支えした。農業部門2.2%(前年度3.1%),鉱工業9.0%(同8.9%),サービス5.7 %(同6.0%)と全セクターでプラス成長を記録した。

農業部門(GDP比18.7%)の成長率低下の原因は,ひとつに2009/10年度,2010/11年度に5.2%,5.1%という農業部門としては高い成長を遂げていたことの影響がある。さらにコメの生産が予想よりも低く,食糧部門の成長率が0.2%と,上記の時期の6.1%,5.7%(2011/12年度は2.0%)に比して大幅に低下したことによる。製造業成長率は9.4%から9.3%と若干の低下をみた。製造業(GDP比19.5%)のうち,小規模製造業(同5.3%)の成長率6.8%に対して,大・中規模製造業(同14.3%)の成長率は10.3%と好調であった。大・中規模製造業は,2005/06年度に11.4%の成長率を記録した後2009/10年度まで成長率は低下傾向にあったが,過去3年間は10%台を達成し,製造業および経済全体の成長を牽引してきた。

好調な対外部門では,2012/13年度の輸出は前年度の伸び率6.2%を上回る10.7%増の265億6600万ドルとなった。他方,輸入は前年度の増加率2.4%に対して2012/13年度は0.8%の増加にとどまっており,貿易収支赤字は93億ドルから70億ドルと大幅に縮小した。加えて海外からの出稼ぎ送金が12.6%増と前年度の10.6%をさらに上回る伸びを示したことから,経常収支は前年度の赤字から黒字に転じた。品目別では,輸出全体の約8割を占める衣料品が12.7%(前年度は6.6%)の大幅増となったほか,皮革,ジュート製品が好調であった。衣料品に次ぐ第2の輸出品である冷凍エビ・魚は年による変動が大きく,2012/13年度の輸出は前年度よりも減少した。近年懸念されていたインフレは,2012年2月を天井に下がりはじめ,2012/13年度平均の消費者物価上昇率は,前年度の10.6%から7.7%に低下した。金融引き締め,タカ切り上げ,豊作,国際商品価格の安定がその要因である。

政府は2013/14年度のGDP成長率目標を7.2%と設定しているが,世界銀行,IMF,アジア開発銀行など国際機関は,6%を下回るとの見方を示している。また中央銀行は,2014年1月の金融政策のなかで,5.7%~6%と予測している。2013/14年度の前半(2013年7~12月)の状況をみるかぎり,ラナ・プラザ崩落(後述)や最低賃金を中心とする労働争議の頻発,度重なるハルタル・交通封鎖にもかかわらず,衣料品輸出は前年同期比20%増と好調であった。とくに日本を含む新規市場での輸出の伸びが顕著である。しかしながら,2014年1月の選挙に向けて激化したハルタル・交通封鎖による経済的影響は,サプライチェーンの寸断,搬送の遅れ,経費の増加や利益の圧縮をもたらした。ある試算によれば,2013年7月から2014年1月までに行われた55回のハルタル・交通封鎖による被害は,陸運(鉄道,道路),農業・農産物加工,衣料品・繊維,観光の4部門だけでGDPの4.7%に相当する。またもっとも甚大な影響を受けたのは日雇いの労働者や路上の物売りなどの貧困層であるが,そうしたインフォーマル部門とそこに依存する世帯の被害状況は,公式統計では把握されない。

ラナ・プラザ崩落とグローバル企業の対応2012年11月に死者112人を出したタズリーン・ファッションズの工場火災(『アジア動向年報2013』参照)から半年もたたぬ2013年4月24日,ダカ県シャバールにある8階建のビル,ラナ・プラザが崩落した。ビルのなかには縫製工場5社が入居しており,死者約1130人という大惨事となった。事故は不可避ではなく,崩落前日には柱や床にひび割れが認められていた。しかし翌24日ビルのオーナーおよび工場経営者らは,心配する労働者を無理やり就業させたところ操業開始後まもなく崩落が起きたものである。池を埋め立てた土地に建築基準を無視した建物を建てたビルオーナーのショヘル・ラナは,地元シャバールのAL若者組織の有力なメンバーであった。事件直後から逃亡していたラナは,4月28日国境近くのジョソール県で逮捕された。救援活動は5月13日まで続き2438人を救助したが,更地となった後も時折遺骨の発見が報じられている。

この事故によって,バングラデシュにおける労働環境の違法性および労働者の権利の侵害状況が,あらためて国内外に広く伝えられることになった。同時に焦点となったのが,グローバルなサプライチェーンにおける不透明な説明責任,とくに先進国の大手小売り企業やバイヤーの責任問題である。上記タズリーン・ファッションズ火災事件では,アメリカのウォルマート社が同社との取引中止,ウォルト・ディズニー社に至ってはバングラデシュからの調達を停止したが,今回は欧米での消費者や労働組合の運動もあり,撤退でなく関与を通じてバングラデシュの衣料品製造業の問題解決に尽力すべきであるとの合意が国際小売業者の間で形成された。ひとつは,国際労働組合の後押しで,主にH&M(スウェーデン), Inditex (スペイン)など欧州系の企業が参加したAccord on Fire and Building Safety in Bangladesh(バングラデシュにおける火災予防および・建設物の安全に関わる協定,以下「協定」)である。内容は,参加企業が取引関係のあるバングラデシュ工場の安全点検を実施し,瑕疵があれば改善を促すというものである。また協定には法的拘束力があり,さらに参加企業は最大年間50万ドルを拠出することになっている。協定参加企業は20カ国150社に上った。他方,当初この協定の法的拘束性や必要な資金に関する曖昧さなどに難色を示していたウォルマートやGAPなど北米系の企業が結成したのがAlliance for Bangladesh Worker Safety(バングラデシュ労働者の安全を目指す連合)で,7月にBangladesh Worker Safety Initiative(バングラデシュ労働者安全イニシアティブ)と称する行動計画を発表した。現在26社が加盟している。

日本の企業のなかでは唯一ファーストリテイリングが前者の「協定」に参加した。バングラデシュの衣料品輸出は欧米市場を中心に成長し,衣料品輸出全体に占める日本の割合は,2011/12年度で2%にとどまっている。しかしながら2008年にファーストリテイリングがバングラデシュに事務所を開設し,同国からの調達を開始したことを契機に,衣料品生産および関連サービスを中心に日系企業のバングラデシュ進出が加速した。バングラデシュが後発開発途上国(LDC)であることから,日本の一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences)が適用され,無税で日本に輸出できることも,バングラデシュからの対日輸出増加に貢献している。この結果,日本の衣料品輸入におけるバングラデシュの地位は急速な上昇をみせている(表1)。上記「協定」について,ファーストリテイリングは最初,独自に自社提携先工場の災害訓練や建物検査を強化するとして「協定」には参加しない方針を示した。しかし国際的な圧力があると報じられるなか,8月に参加を決めた。

(出所) 財務省データより作成。

なお,政府レベルではラナ・プラザ崩落事件後,アメリカがバングラデシュに対する一般特恵関税制度の適用を停止した(「対外関係」参照)。それに対し,日本政府は同制度適用停止の意図はないことを表明した。また,迅速に実施可能な措置として,中央銀行を通じて実施している中小企業支援事業のうち,10億タカを工場の改善や移転などのための低利融資に充当するとした。融資認可の際には,バングラデシュ政府と国際協力機構(JICA)の専門家が工場建物を検査し,費用を見積もるとしている。

一方,労働者の権利擁護に向けて,労働者および国際労働機関(ILO)など国際社会からの圧力が高まるなか,7月に労働法が改正され,経営者側の承認なしにひとつの事業所で5つまで労働組合結成が可能になり,また団体保険の導入によって労災補償を整備するなどの改善点が盛り込まれた。しかし改正されてもいまだ国際基準に満たないとの批判がILOなどから出されている。

2010年11月に3年ごとの改定が定められた縫製工場労働者の最低賃金の見直しをめぐる攻防が,8月頃から激しさを増した。労働者側が現行の月額3000タカから8114タカへの引き上げを求めたのに対し,当初経営者側は3600タカを主張した。その結果,要求実現のための労働争議が増加した。10月末には経営者側の提案は4250タカまで引き上げられた。最終的に,政府賃金委員会は11月4日,5300タカと決定した。11月末には警察が工場労働者2人を殺害したとの噂から,労働者がガジプール県にある縫製工場スタンダード・グループに放火し,90億タカ以上の損失を出すという事件が発生した。同社は最大規模かつコンプライアンスの点では優良企業のひとつとみなされており,事件には部外者の関与が疑われているが,ラナ・プラザ崩落事件も含め労使間の緊張関係の広がりが背景にあることはまちがいない。

国内政治の項で述べたとおり,2013年における対外関係は,与野党対立に対する諸外国の対応を中心として展開した。内憂に晒され続けた1年のなかで,ハシナ首相の二国間外交としての外遊はロシア(1月)とベラルーシ(7月),外国の首脳訪問としてはインドのムカルジー大統領(3月),マレーシアのナジブ首相(11月)と少なかった。

1月のロシア訪問は,バングラデシュの首相訪問としては1972年のムジブル・ラフマン首相の訪ロ以来約40年ぶりのことであった。3日間の訪問中に,ロシアからの武器調達のための10億ドルの借款,バングラデシュ初の原子力発電所となるループプル原子力発電所建設のための5億ドルの借款,原子力エネルギー情報センター設置に関する合意,さらに農業,公衆衛生,医学,教育,テロ対策,文化,法律・司法,国会問題などでの協力に関して,6つの了解覚書に調印した。

近年関係が深化しつつあるアメリカ(『アジア動向年報2013』参照)との間では,2013年5月に第2回「バングラデシュUSパートナーシップ対話」が開催された。会議では貿易,開発とガバナンス,安全保障などのテーマで対話が行われたが,アメリカ側の関心は労働者の権利,労働環境の安全性,政治情勢に集中した模様である。その他,縫製工場での労働環境,与野党対立の関連で民主党ジョージ・ミラー下院議員など多数の国会議員の訪問がみられた。

経済分野では,アメリカによる一般特恵関税制度の適用停止と「貿易投資協力枠組協定」(Trade and Investment Cooperation Forum Agreement:TICFA)締結が行われた。これら2つは直接的に関係しているものではないが,外交的には連動した流れのなかで実施された。

一般特恵関税制度に関しては,2007年にアメリカ労働総同盟・産別会議(AFL-CIO)がバングラデシュの労働者は団結権,団体交渉権などを剥奪されているとして,一般特恵関税制度の適用停止をアメリカ通商代表部(USTR)に提訴して以来,何度か聴聞会が行われてきた。2013年3月末にも聴聞会が行われ,輸出加工区における組合結成状況,衣料品製造およびエビ加工部門における労働条件と防災措置,タズリーン・ファッションズでの火災事故に関する政府の調査結果に関して質問が集中した。

6月17日,政府はTICFA締結を閣議決定した。二国間の通商交渉のプラットフォームとしてのTICFAについては,2002年に締結に向けた話し合いが始まった。しかしTICFAに含まれるILOの「労働における基本的原則及び権利宣言」(1998年)に挙げられた労働者の基本的権利の促進(結社の自由および団体交渉権の効果的な承認,あらゆる形態の強制労働の禁止,児童労働の実効的な廃止,雇用および職業における差別の排除)の実現について,漸進的改善を主張するバングラデシュと,速やかな実施を求めるアメリカの間に見解の相違があり,話し合いが進まなかった経緯がある。またTICFAに盛り込まれたWTOの「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)に基づく知的財産権の保護(現在バングラデシュはLDCとして2021年まで免除措置を受けている)やサービスセクターの開放などについても,バングラデシュの利益を損なうのではないかとの懸念が出されている。それが締結に向かったのは,4月末のラナ・プラザ崩落事件によって一般特恵関税制度適用停止を懸念したバングラデシュの方針転換だったとみられる。

しかしながら,バングラデシュ側の期待はかなわず,6月27日,アメリカは国際的に認められた労働者の権利を付与する措置がとられていないとして,一般特恵関税制度適用を停止すると発表した。実際には,アメリカへの主要輸出品目である衣料品に対して一般特恵関税制度は適用されておらず,金額的影響は少ない。しかし,これまでアメリカに対して衣料品への関税撤廃を求めていたバングラデシュにとっては,国際的な負の評価と合わせて大きな失点となった。実際のTICFA締結は11月25日,選挙管理内閣によって行われた。締結された時期についても,総選挙前にアメリカの歓心を買うために行われたとの批判が出た。

対印関係では,3月のプラナブ・ムカルジー大統領来訪を筆頭に,シンデ内相(1月),クルシード外相(2月),アブドゥッラー新エネルギー・再生エネルギー担当相(10月)など主要閣僚の来訪があった。成果としては,犯罪者引渡協定や査証発行の自由化(観光目的のマルチビザや5年間のビジネスビザ発行など),アカウラ(ブラフモンバリア県)=アガルタラ(インド・トリプラ州)を結ぶ鉄道建設およびシンクタンクBangladesh-India Foundationの設置に関する了解覚書の調印,国境の陸上税関施設の改善,500MW/日の電力輸入の開始,ベナポール=ペトラポール国境での合同国旗掲揚・降納式の開始などが挙げられる。

ムカルジー大統領の来訪は,インドの大統領としては1974年のV. V.ギリ大統領以来のことになる。また初のベンガル人大統領として就任後の初の外国訪問先としてバングラデシュを選んだことは,インドのバングラデシュおよびハシナ政権に対する高い配慮の表れとみることができる。とはいえ,同来訪で目立ったのは,むしろジアBNP総裁が,JIのハルタルを理由にムカルジー大統領との面会をキャンセルしたことである。ジア総裁は2012年10月末の訪印で,それまでのインドと距離をおいた姿勢を転換させたとみられていただけに,対印関係よりも同盟関係にあるJIおよびその支持勢力に配慮した政治的行為と受け止められた。

結果的に2013年中には,バングラデシュ側がもっとも期待していたティスタ河水配分協定締結および1974年国境画定条約の追加的議定書(『アジア動向年報2012』参照)のインドによる批准は,実現に至らなかった。前者については西ベンガル州政権の反対がある。また後者についてはインドの主要野党であるインド人民党(BJP)やアッサム州の地域政党らが,両国の飛び地(バングラデシュ国内にインドの飛び地が111カ所,インド国内にバングラデシュの飛び地が51カ所存在する)の交換について領土保全を損なうものとして反対しており,条約批准に必要とされる憲法改正が難しい状況になっているためである。当初4月23日に予定されていた憲法修正法案の上院上程は,インド国内の政治問題にも由来する混乱のなかで先送りされた。また,6月にはティスタ河水配分も含め話し合うことになっていた合同河川委員会(JRC)が,インドの都合で直前にキャンセルされるなど,バングラデシュ側の失望と不信を増幅する出来事もあった。なお憲法修正法案は,漸く12月,野党の激しい反対のなか上院に上程された。

対印関係は,現ハシナ政権誕生後,インドのマンモハン・シン国民会議派政権との間で大きく進展しただけに,ティスタ河水配分と国境画定というバングラデシュにとっての懸案事項がインドの事情で実現されないことは,同政権にとって逆に大きなマイナス要因に転じつつあった。7月,事態打開のためにモニ外相が訪印し,与野党の関係者に実施を強く要請した。しかし憲法改正に必要な3分の2の議席を持たず,また2014年5月には任期満了するシン政権からも,また野党からも具体的な肯定の確証は得られなかった。そのため両国のメディアは,モニ外相は空手で帰国したと報じた。

当初8~9月に予定されていたハシナ首相のインド訪問は行われず,シン首相との会見は,9月末に両者が国連総会に参加した際にセットされた。会談では二国間の懸案事項のほかに,ハシナ首相は,アメリカとの関係改善に向けてインドの支援を要請したと伝えられる。

主要野党が参加せず,野党による選挙ボイコットの掛け声とハルタル実施のなかで,2014年1月5日,第10次国会を選ぶ総選挙は,無投票当選が確定した153議席を除いた残りの147議席で行われた。投票率は,30%以下と低迷し,当日の死者は18人とこれまでの総選挙で最高の犠牲者数に上った。この選挙を通じて,ALは無投票当選の127議席を含め,3分の2以上の議席を確保した。

1991年の民主化後,初の2期連続政権となるハシナ政権にとっての最大の課題は,国内外でいかに政権の正統性を獲得し,安定政権を築くかということである。その成功如何が経済および対外関係にも大きく影響してこよう。

総選挙後の政情は,選挙前とは一転してハルタルや交通封鎖のない小康状態を保っている。その理由は幹部が数多く逮捕されているBNP,JIに現時点で大々的な運動を展開する力がないことにあるが,加えて戦略の有効性について再検討が行われているのではないかとみられる。国民は相次ぐハルタル・交通封鎖に疲弊しており,一般国民のなかに多くの死者を出したその元凶はJIとシビルにあるという見方が強まった。その結果,一方的な選挙を強行したハシナ政権に反発を持つ人は多くても,それ以上に平穏な日々を望む声は大きい。とはいえ,どこかの時点でBNP,JIの反撃が始まることは必至であろう。ハシナ政権は,任期途中での解散も視野に入れながら,それまでに戦犯裁判や大型のインフラ案件など,ひとつでも多くの実績を積むことによって,次の選挙を有利に戦うことを考えていると思われる。

2013年の政治不安は,AL対BNPという2大政党対立だけでなく,独立派か戦犯派か,イスラームか非イスラームかといったいくつかの対立軸を鮮明にした。そうしたなかでヒンドゥー教徒,仏教徒などマイノリティへの襲撃が相次いだ。深まる社会の亀裂にどう対処するかは,ハシナ政権だけでなく,バングラデシュ社会全体にとっての深刻な課題である。

(新領域研究センター主任調査研究員)

| 1月 | |

| 2日 | アワミ連盟(AL),最高幹部会および中央運営委員会改組。M.K.アラムギール内相ほか,ポッダ橋疑惑事件のS.A.ホセイン元運輸相らを外す。 |

| 6日 | バングラデシュ民族主義党(BNP)以下18政党連合,燃料価格引き上げ抗議で12時間ハルタル(ゼネスト)実施。 |

| 11日 | ハシナ首相,テレビ,ラジオで全国民向けに演説。政権の実績を強調し,再選への支持要請。 |

| 14日 | 首相,ロシア公式訪問(~16日)。 |

| 16日 | バングラデシュ共産党ほか左派政党,燃料価格引き上げに抗議して6時間ハルタル。 |

| 21日 | 戦犯裁判の初の判決,逃走中のA. K. アーザードに死刑判決。 |

| 27日 | 国民議会(国会)新年会期開幕。BNPはボイコット。 |

| 27日 | 首相,世界銀行の援助がなくても現政権任期中にポッダ橋建設開始,選挙は2014年1月25日までに実施とAL議員党会議で表明。 |

| 28日 | インドと犯罪者引渡協定に調印。 |

| 28日 | ジャマアテ・イスラーミー(JI),戦犯裁判判決に抗議してダカを含む各地で警察襲撃。 |

| 29日 | アラブ首長国連邦のカーシミー対外貿易相が来訪。深海港建設に関する協議が目的と報じられる。 |

| 31日 | JI,ダカ,チタゴンで6時間,それ以外で12時間ハルタル実施。戦犯裁判の停止と同党指導者の釈放を要求。 |

| 31日 | 政府,世界銀行へのポッダ橋建設支援要請を取り下げ。 |

| 2月 | |

| 5日 | 戦犯裁判,JI書記長補佐A. Q. モッラーに無期懲役判決。 |

| 5日 | JI,党幹部への戦犯裁判に抗議して全国で12時間ハルタル。BNPは支持せず。 |

| 5日 | ダカ・シャーバーグ交差点にA. Q.モッラー判決に不満を持つ人々が集結。 |

| 6日 | JI,A. Q. モッラーの無期懲役判決に抗議のハルタル実施。 |

| 8日 | シャーバーグ交差点に数十万人集結。 |

| 10日 | 「ブロガー・活動家ネットワーク」,国会議長に対し全戦犯への死刑判決,JIの非合法化,政府の特赦禁止を含む6項目要求を提出。首相は国会で,シャーバーグの若者への感謝と連帯表明。 |

| 11日 | BNP,シャーバーグ運動開始後初めて公式声明発出。 |

| 12日 | シャーバーグ運動の呼び掛けで,全国一斉に午後4時から3分間の「黙祷」行動。 |

| 13日 | 無罪判決に対してのみ上訴が認められるなどの批判のあった1973年国際犯罪(裁判所)法改正案国会上程。 |

| 14日 | ブータンのワンチュク国王夫妻,来訪。 |

| 15日 | シャーバーグ運動の活動家でブロガーの1人,アーメド・ラジブ・ハイダー 殺害さる。 |

| 16日 | クルシード印外相来訪(~17日)。 |

| 17日 | 1973年国際犯罪(裁判所)法改正案,国会で可決。18日大統領署名。 |

| 18日 | JIが全国でハルタルを実施。ただし,シャーバーグ運動のハルタル無視の呼び掛けで,経済活動はほぼ通常どおり。 |

| 18日 | 来訪中のイギリスのサイーダ・ワルシ南アジア・英連邦担当相,ハシナ首相と会談。 |

| 19日 | ALおよび14政党連合大集会。 |

| 22日 | 全国でJIほかイスラーム諸政党が治安当局と激しく衝突。 |

| 24日 | JI,イスラーム諸政党ハルタル実施。 |

| 28日 | 戦犯裁判,JI指導者D. H. サイーディーに死刑判決。各地で同党による暴動。 |

| 3月 | |

| 1日 | ジアBNP総裁,記者会見で,反イスラーム主義への抗議者に対して,政府による虐殺が行われていると批判。 |

| 2日 | 27の商業団体が野党に対し,頻繁なハルタル実施をやめるよう要求。 |

| 3日 | JI,48時間ハルタル開始(~4日)。 |

| 3日 | 政府,無期懲役判決を受けたA. Q. モッラーの量刑について最高裁に上訴。4日には被告側も無罪を求めて上訴。 |

| 3日 | ムカルジー印大統領来訪(~5日)。 |

| 5日 | BNP,政府による「虐殺」に抗議してハルタル実施。 |

| 6日 | BNP含む18政党連合,政権打倒の「1項目運動」開始で合意。 |

| 7日 | 18政党連合,与党と治安当局による残虐行為に抗議するハルタル実施。 |

| 11日 | 警察,BNP本部を家宅捜索。 |

| 18日 | BNP以下18政党連合呼び掛けの48時間ハルタル実施。11日に逮捕された党員154人の釈放を要求。ハルタル前夜の17日夜には,ダカで車両60台以上が破壊される。 |

| 20日 | ジルッル・ラフマン大統領,療養中のシンガポールで死去。享年84歳。 |

| 22日 | ブラフモンバリア県で竜巻,死者31人,負傷者200人,倒壊家屋150軒以上。 |

| 24日 | ジア総裁,ボグラでの集会で軍の介入を期待する発言。大きな反響を呼ぶ。 |

| 27日 | 18政党連合,36時間ハルタル。 |

| 31日 | ゴノジャゴロン・モンチョ(GM),6項目要求に関して1000万人以上の署名を集め,国会議長に提出。 |

| 4月 | |

| 1日 | ブータンと定期的な二国間協議開催に関する了解覚書に調印。 |

| 1日 | デンマークのバック開発協力相来訪。 |

| 2日 | JIの学生戦線イスラーミー・チャットラ・シビル(シビル)とBNP,ハルタル実施。 |

| 5日 | 反戦犯派の23団体,夕方6時から24時間のハルタル実施。GMも同じ時刻から22時間の全国交通網封鎖を実施。 |

| 6日 | ヘファージャテ・イスラーム(HI),ダカで数十万人を動員して集会。 |

| 8日 | HIの呼び掛けによるハルタル実施。 |

| 9日 | BNP以下18政党連合,36時間ハルタル実施。 |

| 9日 | ダカ市内クルミトラに新空軍基地「ボンゴボンドゥ」開設。 |

| 11日 | シビルの呼び掛けによるハルタル。 |

| 17日 | アラブ10ヵ国の大使がジア総裁訪問。信頼性のある選挙実施を促す。 |

| 20日 | チタゴンの仏教寺院と孤児院,襲撃さる。 |

| 21日 | 国会会期開幕。 |

| 23日 | 18政党連合,36時間ハルタル。 |

| 23日 | スリランカと貿易および海運に関して2つの合同作業グループ設置で合意。 |

| 24日 | ダカ県シャバール郡の商業ビル,ラナ・プラザ崩落。入居していた縫製工場労働者を中心に死者約1130人を出す大惨事。 |

| 24日 | アブドゥル・ハミド国会議長,無投票で大統領に当選。第20代大統領に就任。 |

| 28日 | ラナ・プラザ崩壊後逃亡していたビル・オーナー,ショヘル・ラナ逮捕。 |

| 30日 | 女性・児童問題担当国務相のシリン・シャーミン・チョウドゥリー,女性初かつ最年少(1966年生,47歳)の国会議長に就任。 |

| 30日 | 18政党連合,政府の要請に応えて,縫製工場労働者殺害と被害者の迅速な救出失敗を理由に呼び掛けた 5月2日からのハルタル中止を決定。 |

| 30日 | 1975年11月3日のダカ刑務所内でAL指導者4人が虐殺された事件に関して,最高裁判決。 |

| 5月 | |

| 3日 | 首相,記者会見で選挙時の政府について野党との対話を通じたコンセンサス形成を呼び掛け。HIの13項目要求についてもほとんどはすでに対応したと回答。 |

| 5日 | HIによるダカ包囲プログラム,暴動と化す。 |

| 8日 | 18政党連合,HI集会での死者発生に抗議して2日間のハルタル実施。 |

| 9日 | JI書記長上級補佐ムハンマド・カマルッザーマン,戦犯裁判で死刑判決。 |

| 10日 | 国連のタランコ政務担当事務次長補来訪(~13日)。与野党党首と会見。 |

| 11日 | 中国昆明に領事館開設。初の女性領事誕生。 |

| 12日 | JI,カマルッザーマン死刑判決に抗議してハルタル実施。 |

| 14日 | JI,独立戦争時のパキスタン軍の補助部隊の1つ,ラザーカール創設者A. K. M.ユスフ逮捕に抗議してハルタル実施。 |

| 14日 | アメリカのステファン・ラップ国際刑事司法担当無任所大使来訪。4回目の来訪。 |

| 16日 | サイクロン「マハセン」襲来。死者17人。 |

| 17日 | モニ外相,ケリー米国務長官に面会し一般特恵関税制度適用継続を要請(ワシントンDC)。 |

| 19日 | ハシナ首相,アジア太平洋水サミット出席のためタイ訪問。 |

| 25日 | ジョージ・ミラー米下院議員来訪。 |

| 26日 | 18政党連合による12時間ハルタル。 |

| 26日 | シャーマン米政務担当国務次官来訪。第2回「バングラデシュUSパートナーシップ対話」(26~27日)参加のため。27日にハシナ首相と会見。しかしジア総裁との会見をキャンセル。ハルタルを批判。 |

| 29日 | 18政党連合,ハルタル実施。 |

| 6月 | |

| 2日 | ALのメヘル・アフローズ・チュムキ議員,女性・児童問題担当国務相に就任。 |

| 3日 | 予算国会開幕。BNPら野党出席。昨年3月以来国会会期日83日ぶり。 |

| 5日 | 2012年9月17日以来視聴禁止していたYouTubeの視聴を解禁。 |

| 6日 | 2013/14年度予算案国会上程。30日に可決。 |

| 6日 | 首相,2014年1月25日までに選出議員による暫定政権下で国会選挙実施と表明。 |

| 15日 | ラジシャヒ,ボリシャル,シレット,クルナの4市で市長および市議会議員選挙。BNP系候補者が全市長ポストで勝利。 |

| 17日 | アメリカとの貿易投資協力枠組協定(TICFA)締結を閣議決定。 |

| 26日 | 反汚職委員会(ACC)の新委員長にモハンマド・ボディウッザーマン委員が昇格。新委員には元国税庁長官ナシルッディンが就任。 |

| 7月 | |

| 3日 | ハミドの大統領就任に伴うキショルゴンジ4区の補欠選挙で,大統領の息子レジュワン・アーメド・トウフィック当選。 |

| 5日 | ユニクロ,ダカに2店舗開設。 |

| 6日 | ガジプール市長・市議会議員選挙。BNP候補M.A.マンナンが市長に当選。 |

| 8日 | 首相,ベラルーシ公式訪問(~10日)。 |

| 15日 | 戦犯裁判,JI元最高指導者グラム・アザムは極刑に値するが高齢(91歳)であることに鑑み90年の懲役判決。政府は上訴。 |

| 15日 | 国会,労働法改正案可決。 |

| 16日 | グラム・アザム判決に対する抗議で,JIおよびGM双方がハルタル実施。JIのハルタルは15日から18日まで継続。 |

| 17日 | 戦犯裁判でJIのA. A. M. ムジャヒード書記長に死刑判決。 |

| 25日 | モニ外相,訪印。 |

| 8月 | |

| 1日 | 高裁,JIの政党としての登録は違法と判断。 |

| 9日 | 断食明け祭。 |

| 13日 | JI,高裁判決抗議で2日間ハルタル。 |

| 23日 | 潘基文国連事務総長,ハシナ首相とジア総裁に電話で平和的な政治解決を求める。 |

| 9月 | |

| 7日 | EUの選挙調査ミッション来訪。 |

| 8日 | ケリー米国務長官,ハシナ首相とジア総裁に対話を要請する書簡発出。 |

| 12日 | 国会会期開幕。 |

| 17日 | 最高裁,戦犯裁判所の判決を覆しA. Q. モッラーに死刑判決。 |

| 18日 | JI,モッラー死刑判決に抗議して2日間のハルタル実施。 |

| 23日 | 首相,国連総会出席のため訪米。 |

| 26日 | 首相,武器貿易条約(ATT)と特定通常兵器使用禁止制限条約の戦争残存物(ERW)に関する第4議定書に調印(ニューヨーク)。 |

| 28日 | ハシナ首相,シン印首相と会見(ニューヨーク)。 |

| 29日 | ハシナ首相,潘基文国連事務総長と会見(ニューヨーク)。 |

| 10月 | |

| 1日 | 戦犯裁判,BNP国会議員S. Q. チョウドゥリーに死刑判決。 |

| 3日 | AL議員の死去で空席となったボルグナ県3区の国会補欠選挙でAL候補当選。 |

| 4日 | インドのアブドゥッラー新エネルギー・再生エネルギー担当相来訪。 |

| 5日 | 首相,インドの協力で建設予定のランパル火力発電所(バゲルハット県)定礎式出席。シン印首相はビデオ会議で参加。 |

| 7日 | チタゴンのHI系マドラサで爆発事件。大量の爆発物が貯蔵されていた。 |

| 9日 | 戦犯裁判,元BNP閣僚アブドゥル・アリムに無期懲役判決。独立戦争当時はムスリム連盟政治家。 |

| 16日 | 犠牲祭。 |

| 18日 | 首相,国民への演説で挙党一致選管内閣設置を提案。BNPに議員の中からの人選呼び掛け。 |

| 19日 | ダカ警察,20日から首都での政治集会などの無期限開催禁止を決定。 |

| 20日 | ジア総裁,非政党選管内閣復活まで運動を続行すると表明。 |

| 20日 | ハシナ首相,エルシャド国民党(JP)総裁と会見。12月末から1月初めまでに選挙実施と表明。 |

| 21日 | ジア総裁,非政党選管内閣提案発表。 |

| 21日 | 首相,挙国一致選管内閣案について,ジア総裁に近く電話をかけると閣議で表明。 |

| 22日 | 首相,ジア総裁の提案を拒否。 |

| 23日 | BNP,国会に非政党選挙管理内閣設立案を提出。憲法改正を求める。 |

| 25日 | ジア総裁,政府からの対話イニシアティブを求め60時間ハルタル実施を警告。 |

| 26日 | 首相,ジア総裁に電話。対話を要請。 |

| 27日 | 18政党連合,60時間ハルタル実施。 |

| 29日 | ハミド大統領,世界イスラーム経済フォーラム(WIEF)に出席(~31日,ロンドン)。 |

| 11月 | |

| 2日 | パブナ県で,JIとBNP支持者,預言者を冒瀆する文章をFacebookに書いたとしてヒンドゥー教徒集落を襲撃。 |

| 3日 | 戦犯裁判,元アル・バダル指導者,チョウドゥリー・ムイーヌッディンとアシュラフザマン・カーンに欠席裁判で死刑判決。 |

| 4日 | 18政党連合,60時間ハルタル実施。 |

| 4日 | 縫製工場労働者の最低賃金5300タカに引き上げ。 |

| 5日 | ダカ刑事裁判所,2009年バングラデシュ・ライフルズ(BDR)本営において同長官を含む74人が殺害された事件について,152人に死刑,161人に無期懲役判決。 |

| 5日 | アメリカと第2回二国間国防対話・軍事計画トーク(~7日)。 |

| 6日 | 挙党一致選管内閣設置のため,首相の指示に従い現職閣僚ら辞表提出開始。 |

| 6日 | バングラデシュとインド,ベナポール=ペトラポール国境で,合同国旗掲揚・降納式開始。 |

| 10日 | 18政党連合,84時間ハルタル開始。 |

| 10日 | 国会,ACC法改正。公務員の汚職容疑訴追には,政府の許可が必要に。 |

| 10日 | モニ外相,アジア欧州会合(ASEM)出席のため訪印。 |

| 14日 | 首相,英連邦首脳会議(CHOGM)出席のためスリランカ訪問。 |

| 16日 | アメリカのビスワル国務次官補来訪(~18日)。 |

| 17日 | マレーシアのナジブ首相来訪。 |

| 17日 | ダカ裁判所,2億410万タカのマネーロンダリング容疑事件で,ジア総裁の長男タレク・ラフマンに無罪判決。 |

| 18日 | 4政党による挙国一致選管内閣設置。 |

| 18日 | エルシャド総裁のJP,AL率いる大連合を脱退し,同時に選管内閣に参加。 |

| 19日 | ジア総裁,ハミド大統領に政治的仲裁要請。 |

| 20日 | 国会閉会。 |

| 25日 | 選管,2014年1月5日に総選挙実施と発表。12月2日が立候補届最終日。 |

| 25日 | アメリカとTICFA締結。 |

| 26日 | 18政党連合,48時間の交通封鎖。 |

| 29日 | ガジプール県にあるスタンダード・グループの縫製工場放火さる。 |

| 30日 | 18政党連合,72時間の交通封鎖。途中で131時間に延長。 |

| 12月 | |

| 3日 | 日雇い労働者,リキシャ引きらがハルタル,交通封鎖戦術の停止を求めてジア総裁自宅前でデモ実施を試みる。 |

| 4日 | スジャータ・シン印外務次官来訪。 |

| 6日 | 国連のタランコ政務担当事務次長補来訪(~11日)。 |

| 7日 | 18政党連合,72時間の交通封鎖。 |

| 9日 | JI,モッラーの死刑執行状発令に抗議してハルタル実施。11日にも実施。 |

| 10日 | ハミド大統領,南アフリカのマンデラ元大統領の葬儀に参列。 |

| 11日 | ケリー米国務長官,モッラーの処刑実行による政治的影響,手続きの適正さなどについてハシナ首相と電話会談。 |

| 12日 | 戦犯モッラーの絞首刑実行さる。 |

| 12日 | JI,同党を違法とした高裁判決を上訴。 |

| 13日 | 国会選挙立候補者の取り下げ最終期限。14日,選管の立候補者暫定リストによれば,151議席で無投票当選が確定。 |

| 15日 | JI,モッラー処刑抗議のハルタル。 |

| 16日 | パキスタンの国会で,モッラー処刑に対する懸念を表明する決議採択。 |

| 17日 | 18政党連合,72時間の交通封鎖。 |

| 18日 | インド上院に国境画定条約批准に必要な憲法改正案上程さる。 |

| 20日 | EU,選挙監視団を派遣しない旨決定。23日にはアメリカも同じ決定を行う。 |

| 21日 | BNP以下18政党連合,83時間の交通封鎖実施。 |

| 26日 | 総選挙の治安維持のため軍を配備。 |

| 28日 | 首相,ALの選挙マニフェスト発表。 |

| 28日 | 中国の劉振民外交部副部長,来訪。 |