2016 年 2016 巻 p. 293-320

2016 年 2016 巻 p. 293-320

2年目を迎えて,軍政は長期政権化の様相を呈しつつある。憲法起草委員会が起草した新憲法草案は,9月6日に憲法起草および国家改革実行のための審議機関である国家改革評議会(NRC)で否決された。このため憲法起草プロセスは憲法起草委員会の再選出からやり直しとなり,2016年に予定されていた総選挙は翌年以降への延期が決定した。さらにプラユット・チャンオーチャー暫定政権は,クーデタ以来続いていた戒厳令を4月2日に解除したものの,同時に暫定憲法第44条の規定に従って,クーデタ実行組織である国家平和秩序維持評議会(NCPO)議長が単独で決定を行う体制を継続している。

また2015年はテロと汚職に揺れた1年でもあった。なかでも8月に起きたバンコク中心部での爆弾テロ事件は,外国人を含む死者20人,負傷者125人を出し,国際的にも注目を集めた。一方,国内では王室関連事業をめぐり国軍・警察関係者が関係したとされる汚職事件が耳目を集めた。

経済面では,2015年に入り輸出が前年比マイナスとなった。農産品価格低迷や干ばつなどで苦しむ農家が救済を求めてデモを行うなか,政府は8月19日に内閣改造を実施し,経済担当副首相としてソムキットNCPO顧問を抜擢し,9月にはコミュニティ支援と中小企業支援の2本の柱からなる包括的経済政策を発表した。景気低迷脱却という短期目標と高所得国への移行という中長期目標の同時達成を目指し,政府は積極的な公共投資と選択的な外資誘致に取り組む。

外交面では,民政復帰や人身取引問題をめぐる欧米諸国との応酬と,活発化するアジア諸国との協力との対比が目立った。とくに中国とは,国交40周年を迎えて政治・軍事・経済と多分野にわたる交流が行われた反面,目玉事業ともいえる鉄道開発では起工が先送りされており,今後の動向が注目される。

プラユット暫定内閣は,3月31日の閣議で,2014年5月20日以降継続していた戒厳令の解除を決定した。戒厳令については,アメリカのラッセル国務次官補が1月26日の来訪時には戒厳令が民主主義原則の履行を阻むものとして懸念を表明したほか,ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルなどの国際人権団体も,軍事裁判所での民間人の裁判や拷問による自白の強要を問題視し,たびたび戒厳令の解除を求めていた。これに対しプラユット政権は,戒厳令は安全保障に関係した容疑者の身柄拘束,取り調べに限定しており,変更または代替は火急の課題ではないとの立場を貫いてきた。それが2015年に入って戒厳令の解除に踏み切ったのは,新憲法起草作業が進み,本格的な草案審議作業に臨むにあたって,「戒厳令下で制定された憲法」という批判を回避する必要があったためと考えられる。また戒厳令を解除しても,2014年暫定憲法第44条の規定は,NCPO議長であるプラユット首相が治安上必要と判断した場合に,立法,行政,司法上のいかなる命令をも出す力をもつこと(非常大権)を認めている。非常大権に基づくNCPO議長命令の発令に他機関の同意は不要であり,事後通告で済むことから,NCPOは戒厳令解除の後も大きな権力を維持することが可能である。

「非常大権」は,サリット・タナラット陸軍元帥による軍事独裁政権時代に首相の権限として憲法に導入されたのを嚆矢とする(1959年暫定憲法第17条)。同様の規定は以後クーデタのたびに制定された暫定憲法でも踏襲されているが,1991年以降は,首相ではなくクーデタ実行組織にその決定を委ねる内容に変化した。2014年暫定憲法第44条もまた,1991年憲法以降のこうした規定をふまえており,クーデタ実行組織による統治を制度的に維持するための装置として位置づけられよう。

これらの事情をふまえて,閣議決定どおり戒厳令は4月2日に解除され,同時にNCPO命令仏暦2558年第3号により,暫定憲法第44条に基づくNCPO議長の非常大権が実施された。実際にプラユット首相は,第44条に基づくNCPO議長命令を2015年末までに52件発出している。そのうち最も多いのは汚職の疑いのある省庁高官の更迭を命じるもの(35件)であり,ほかに経済問題(違法漁業取り締まり,航空安全基準達成のための措置,宝くじ販売の適正化など9件),社会秩序維持(公道での自動車レース禁止,教育機関付近でのアルコール販売禁止,森林違法伐採など4件),治安問題(政治的集会の禁止4件)が含まれる。

このように非常大権は通常の手段では解決が困難と見られる行政的問題に対するいわば「特効薬」として発令される例が多い。その反面,5月22日に開催された反クーデタ集会に参加した学生が第44条に基づいて拘束されたり,10月31日に会見を開いて学問・言論の自由を主張した大学教員が,NCPOの禁止する政治集会を行ったかどで政府によって刑事訴追されるなど,「非常大権」による反クーデタ体制派取り締まりの例も起きている。こうしたことから,タイ国内ではNCPOの権力強化を懸念する学者や弁護士,政治家らが憲法第44条の停止を政府に訴え,新憲法の起草と民主的体制への速やかな移行を求めた。

追い込まれるタクシン派政党NCPOが憲法起草作業を進めつつ統治のための手段を固める一方で,インラック・チンナワット前首相とタイ貢献党に対する司法のさらなる追及も続いた。1月20日,国家汚職防止委員会は,ブンソン・テリヤピロム元商務相らが籾米担保融資制度によって発生した政府在庫米を処分するために中国と調印したコメの政府間取引合意を違法と認定,5月8日には暫定議会である国家立法会議(以下,暫定議会)でブンソン元商務相らの弾劾が可決された。暫定議会は,インラック前首相についても1月23日に籾米担保融資制度における不正行為について弾劾を可決した。これによってインラック前首相らは,今後5年間にわたり政治活動が禁止されることとなった。さらに政府は,籾米融資制度の損失をインラック前首相とブンソン元商務相らに請求する方針を固めた。2015年9月の段階でインラック前首相に対しては5360億バーツ,ブンソン元商務相については約100億バーツの請求を見積もる報告書が財務省および商務省から提出されたが,2015年中に査定は完了しなかった。

一方,2007年憲法の上院議員選出方法に関する条項の改正に賛成した元議員らの弾劾についても審議が行われた。最終的に,上院議員38人については3月12日に,下院議員248人は8月14日に,それぞれ暫定議会が弾劾を否決した。これによって有力政党の政治家が大量に政治活動を禁止されるという事態は回避されたものの,タイ貢献党にとってはインラックをはじめ幹部の政治活動が停止されたうえ,主要な資金源であるチナワット家への損害請求によって,資金的にも大きな制約を課せられることが予想される。

憲法起草過程,振り出しへ2014年12月に公表された憲法起草原案は,首相公選制が盛り込まれたことをめぐり,激しい論争を惹起した。これをふまえて憲法起草委員会は,2015年1月12日から憲法起草原案の再検討作業を開始した。試行錯誤の後,新たに4月17日に憲法草案の審議機関である国家改革評議会(NRC)に提出された新憲法起草案(以下,新原案)は,「市民の政治上の権限を政治家と同等にまで高めること」(ボーウォンサック・ウワンノー委員長の説明)を目指し,意見表明のための市民会議設置,国家倫理会議や市民監視評議会による汚職の監視,市民による法案提出権の最低署名人数引き下げ,下院選挙の比例代表区における個別候補者への投票(オープンリスト方式)などの措置が盛り込まれた。新原案では,2014年に問題となった首相公選制に関する条項は取り下げられた。その一方で,新原案は政治混乱に陥った場合に議員資格のない者の首相就任を認めている(国会開会から15日以内に下院が議員から首相を指名できない場合,総下院議員の3分の2以上の賛成で成立)。また上院を任命制のみ200議席と定める一方,下院議員選挙は前原案と同様に小選挙区比例代表併用制(MMP方式,比例代表の得票率で議席配分)とした。選挙後の体制については,国家改革の実行を担保するためにNRCと暫定議会から選出された議員からなる国家改革推進機関を設置することを定めた。

この新原案に対し,各政党は(1)非下院議員の首相就任,(2)上院の任命制,(3)下院議員選挙におけるMMP方式採用の3点について批判を寄せ,新憲法の正当性を担保するため国民投票実施は不可欠と主張した。

4月20日から7日間にわたり行われたNRCの審議でも,新原案の内容について意見が戦わされた。上述の争点のうち(3)については,1990年代のように連立による政権の弱体化を危惧する声が上がった。また(1)について,政党関係者からの批判が相次いだ。現行の2007年憲法付属選挙法によると,政党に所属していない者,あるいは政党として選挙管理委員会に登録していない団体からの国会議員選挙への立候補は認められていない。政党関係者らは,2010年に焼き討ち騒動の発端となったタクシン派の市民団体「反独裁民主主義同盟」(UDD),2014年にインラック政権打倒を訴えて首都の幹線道路を封鎖した「国王を元首とする民主主義のためのタイ改革人民委員会」(PDRC)のような在野の政治団体も新たな付属法で立候補者を擁立できるようになれば,政党の弱体化だけでなく,国会外での政治闘争を煽ることになりかねないという危惧を表明した。

さらに憲法草案に対する国民投票の是非や,国民投票を実施する場合の暫定憲法改正手続きのあり方についても,憲法起草委員会やNRCの内部,および憲法起草委員会と暫定内閣の間で意見が分かれた。最終的に,憲法起草委員会とNRCは国民投票の実施で一致し,内閣に意見を提出した。これを受けてNCPOと暫定内閣は5月19日の合同会議で,NRCによる国民投票実施前の新憲法草案承認を条件に,国民投票実施のための暫定憲法改正を決定した(表1)。

(出所) Matichon, Thairat, Bangkok Postなどより筆者作成。

こうした過程を経て,プラユット内閣は5月25日に臨時閣議を開催し,憲法起草委員会の新原案に対する110項目の修正要求を決定した。その主な点は以下のとおりである。

① 国家倫理会議などさまざまな組織設置条項を憲法本文から除去し,代わりに新憲法に基づいて別途制定される憲法付属法で設置する。

② 非政党政治グループも国政選挙で候補者を擁立できると定める条項を除去する。

③ 下院選挙の比例代表区における「オープンリスト」方式の廃止と,従来の政党名簿方式へ変更する。

④ 選挙管理委員会に代わる選挙実施組織の新設を再検討する。

争点となっている非下院議員の首相就任について,ウィサヌ・クルアンガーム副首相は「ほかの組織から修正の要望が出ていることから内閣としては言及しない」と説明した。内閣の提案に続き,26日にはNRCも(1)条文を全315条から118条に削減する,(2)首相は下院議員から指名する,(3)上院議員は,各県2人ずつの選出議員からなる選挙を採用するなどの修正案を提出した。

新原案への修正と平行して,内閣とNCPOは6月9日に合同会議を開催し,国民投票に向けた暫定憲法改正について以下のような項目を決定した。この決定をふまえ,18日に暫定議会が改正案を可決した。

① 汚職によるものを除き,過去に政界追放処分を受けた者の閣僚,議員就任を認める。

② 新任式にあたり王位継承者,または国王が委任した者への宣誓も可とする。

③ 憲法起草委員会による最終草案のNRC提出期限を30日延長し,8月22日とする。

④ NRCの最終憲法草案承認を経て国民投票を実施する。国民投票では新憲法への賛否のほか,暫定議会またはNRCが決議し内閣が承認した他の議題を加えることを可能とする。

⑤ NRCは最終憲法草案に対する決議後に解散。その後は首相が指名した200人からなる国家改革推進会議を組織し,NRCの業務を引き継ぐ。

⑥ NRCの決議または国民投票により最終憲法草案が否決された場合,21人からなる新たな憲法起草委員会を組織し,180日以内に新たな憲法草案を起草する。この草案も国民投票で否決された場合,旧憲法のなかからいずれかを採用する。

主要機関からの修正要求を受け,憲法起草委員会は6月25日から新憲法の最終起草作業を開始した。作業では国家権力監視のための市民会議,倫理会議の設置を定める条項を削除する一方,下院選挙立候補者の3分の1以上を女性にしなければならないと定める新原案第76条を残した。また7月6日の会議では,下院議員選出方法について,下院議席を中選挙区300議席,比例代表区150議席の合計450議席とし,比例代表区は全国区とすることで合意した。また比例区では「オープンリスト方式」を採用せず,政党名簿方式に戻した。さらに上院は全200議席のうち77議席を各県1人の直接選挙で選出,残り123議席を任命とし,その内訳を元公務員10人(省次官経験者5人,国防省次官・陸海空3軍司令官経験者5人),職業・業界団体代表15人,農業・労働・学術・コミュニティ・地方組織の代表各6人の計30人,有識者68人と定めた。首相選出方法については,9日の会議で非下院議員の首相就任に関する規定を残すことで合意した。ただし,下院議員の首相候補の場合は下院議員総数の過半数の支持を要件とする一方,非議員候補については総数の3分の2以上と条件を厳しくしている。また下院議会召集から30日以内に首相を選出できなかった場合,もっとも票数の多い議員が首相に指名される。首相の任期は1期4年,2期までであったものを1期8年までに変更した。

このように国民投票に向けて起草作業が進んでいた8月上旬,憲法起草委員会が突如「国家改革・和解戦略委員会」設置に関する条項の導入を決定し,新たな論争が巻き起こった。「国家改革・和解戦略委員会」とは,政治危機に際して最高意思決定を行うための機関であり,委員長1人に加え,下院議長,上院議長,首相,国軍最高司令官,陸海空の3軍司令官,警察長官,元首相,元下院議長,元最高裁長官の11人と有識者11人の委員22人からなる。

委員長は委員の3分の2以上の賛成があれば命令を発動することができ,憲法裁判所長官,最高行政裁判所長官と協議を経て国会,内閣を合法的に従わせるというものである。委員の任期は5年で,通常の情勢下では国家改革と和解の推進機関として存続する。これと類似のアイデアとして,「国民和解・挙国一致内閣」も提唱された。NRC政治改革・和解委員長であるアネーク・ラオタマタット教授は,新憲法草案とあわせて「国民和解・挙国一致内閣」についても国民投票にかけ,賛成多数であれば軍政に替わって4年間の任期で国政を担当,その間に和解と国家改革を進めるという案を提案した。この構想に対し,タクシン支持派の市民組織・UDDの指導者の1人であるナタウット・サイクア元副商業相は,NCPOの権力温存をねらう構想だとして批判,PDRCの指導者だったターウォン・センニアム元民主党副党首も「戦車を使わずしてクーデタを起こすための仕掛け」だと非難した。

こうした論争のなか,憲法起草委員会は8月22 日に285条からなる最終恒久憲法草案をNRCに提出した。そのなかに含まれていた「国家改革・和解戦略委員会」設置の条項について,民主党のアピシット・ウェーチャチーワ党首,タイ貢献党のインラック前首相をはじめ,政党政治家は反対の意思を表明してNRCに否決を訴えた(表2)。

(出所) 憲法起草委員会ウェブサイト掲載憲法草案より,筆者作成。

そして9月6日,NRCは最終憲法草案の採決を行った。委員が一人ひとり起立して賛否を口頭で述べる形で行われた採決の結果,反対135票,賛成105票,棄権7票で,最終草案は否決された。これによってNRCと憲法起草委員会は暫定憲法の規定に従って議決後に解散し,新たに選出し直すこととなった。

新たな憲法起草委員会とNRCの後継として新たに組織された国家改革推進会議(NRSC)は,10月5日に委員が選出され,新憲法起草委員長にNCPO顧問のミーチャイ・ルチュパン氏が就任した。新憲法起草委員会は2016年1月11日から17日にかけて行われる最終会合を目指して起草作業を行い,2015年末までに上院議員200人の任命制,非議員の首相就任,選挙区・比例代表の併用による下院議員選挙制度などで原則合意した。起草作業にあたり,ミーチャイ憲法起草委員会委員長は「よりタイの実情に即した政治制度の構築」を掲げた。たとえば下院選挙制度における落選者に投じられた「死票」を政治にどう反映するかといった議論を行った結果,下院選挙については旧憲法草案の提示したMMP方式ではなく,有権者は選挙区候補者にのみ投票する方式(Mixed Member Apportionment: MMA)を検討している。MMA方式では選挙区を350議席,比例代表を150議席とし,選挙区候補者への投票で選挙区当選者を決定する一方,各候補者への票数は全国で集計され,各政党の比例代表制での議席数に反映される。またこの制度の下では選挙区で支持候補がいないことを意味する棄権票を残し,当選者はこの棄権票を上回る票数を獲得しなければならない。一方,旧草案で最終的に最大の争点となった政治危機の解決メカニズムについては,何らかの仕組みが必要との認識では一致したものの,具体的な組織については合意に達しなかった。

連続テロ事件,大型汚職への対応8月17日,バンコクの中心部に位置するラーチャプラソン交差点にあるエーラーワン廟で爆発があり,20人が死亡,125人が負傷する惨事となった。さらに翌18日にはサートーン船着き場に爆弾が投げ込まれて小爆発が起きたが,死傷者は出なかった。

タイ国内では2000年代に入ってから南部のマレーシア国境隣接4県で断続的なテロが続いており,紛争が激化した2004年以降,6000人以上が死亡している。また2010年以降はタクシン派と反タクシン派のデモ参加者や指導者をねらった攻撃が相継ぎ,たびたび死傷者を出してきた。南部地域における連続テロが国境隣接4県以外で起きることがほとんどなく,タクシン派政権の是非をめぐる対立で起きた攻撃はデモ隊参加者や選挙の投票所をねらったものが主流であったのに対し,8月の爆弾事件は犯行声明もなく,これまでねらわれたことのない観光地を標的としていたことから,犯人をめぐって一時さまざまな憶測が流れた。

国家警察は,死傷者に中国人が多数含まれていたことから,タイ政府が不法滞在していたウイグル人109人を7月に中国に強制送還した報復として,ウイグル人が事件に関与したとの見方を公表。現場の監視カメラに映っていた男を容疑者として手配し,8月19日には国際刑事警察機構(ICPO)に協力を要請した。そして8月29日にバンコク都内のアパートで外国籍の男性を1人,9月1日には爆弾事件の実行犯とみられる別の外国人男性1人をカンボジアとの国境地帯でそれぞれ拘束した。9月25日には拘束した2人の自供に基づき,彼らが事件の実行犯であると断定し,ウイグル人による観光客をねらった爆弾テロ事件として立件,起訴に及んだ。

2015年は,このほかにも爆弾事件が相次いだ。2月1日には,バンコクの高架鉄道(BTS)サイアム駅付近にあるショッピングモールで爆弾による爆発が,また3月10日には観光地サムイ島の百貨店駐車場で自動車が爆発し,約10人が負傷した。

犯人逮捕で爆弾事件が落ち着きかけた10月,今度は著名な占い師とその秘書,知人ら3人が不敬罪で逮捕されたとの報道が流れ,世間を驚かせた。警察は当初この報道を誤報としていたが,後にこれらの人物が,王室関連事業をめぐり王室の名をかたって不正な利益を得たかどで逮捕したと発表した。さらにこの不敬罪事件の捜査過程で,王室の栄誉を称えるためホアヒンに建設されたラーチャパック公園の造成事業をめぐり,現役の陸軍関係者が不正を働いていたという疑いも出てきた。とくにラーチャパック公園造成事業に関しては,11月に入ってウドムデート・シータブット国防副大臣(前陸軍司令官)の関与が報道されたことをきっかけとして,真相究明を主張するUDDの幹部や学生らが公園視察を試みて当局に拘束されたり,同事件を報道していたタクシン派のテレビ局が当局の強制捜査を受けるなどの事件が続いた。こうした動きを受けて,政府は11月に陸軍および国防省内にそれぞれ汚職調査のための特別委員会を設置して調査を行った。調査の結果,12月末までにいずれの委員会も「汚職の事実は確認できず」との報告をまとめた。またこれらの委員会とは別に捜査を検討していた国家汚職防止委員会も,十分な証拠なしとの理由で年末に捜査見合わせを決定した。

2016年2月15日の国家経済社会開発委員会事務局(NESDB)発表によると,2015年のタイの年間経済成長率は2.8%であった。これは前年の0.8%を大きく上回る。民間の消費支出と投資がそれぞれ2.1%,4.7%増加したことの結果である。四半期ごとのGDP(季節調整済み)は対前期比で7四半期連続のプラス成長となった。

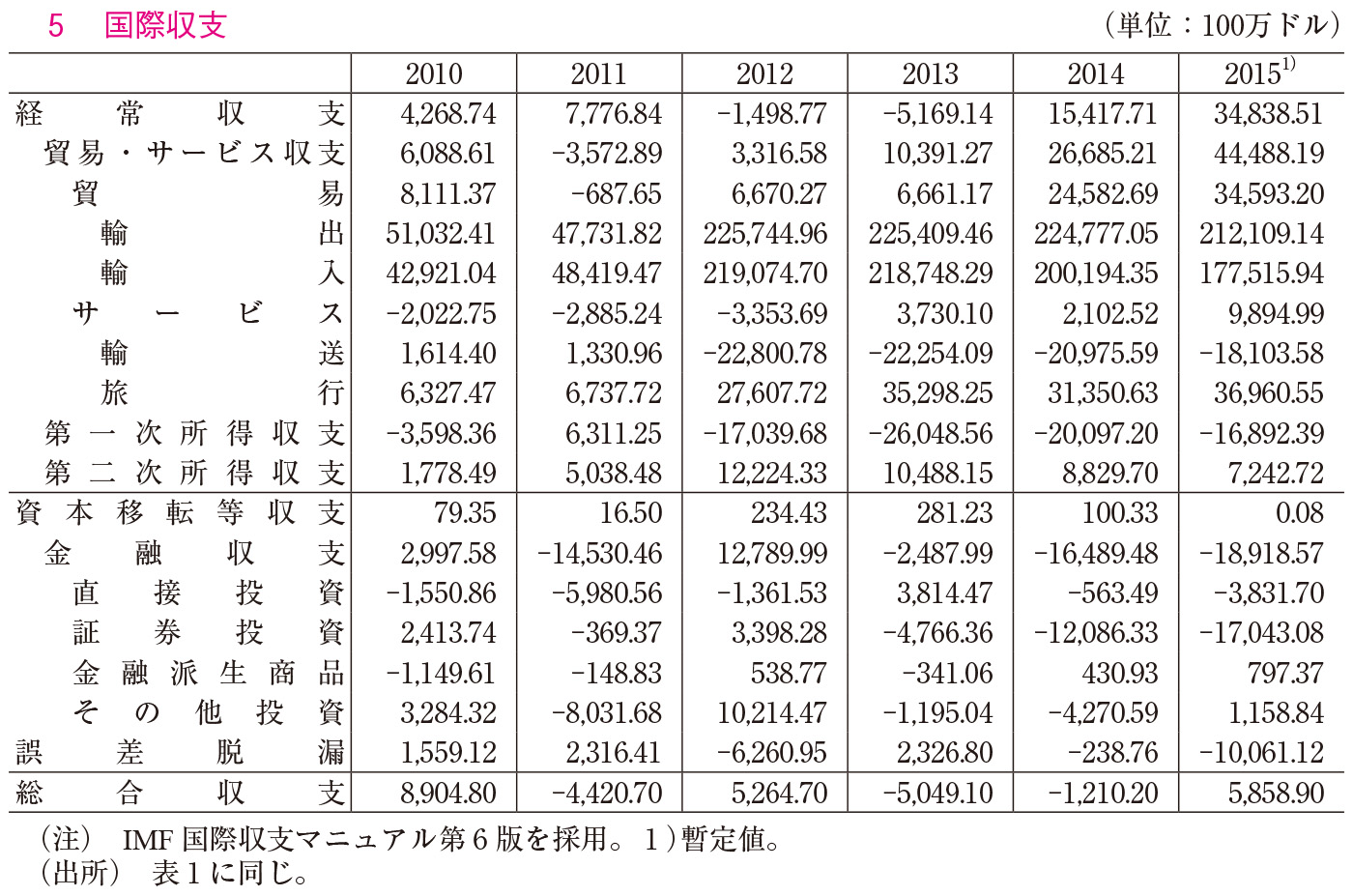

国内消費は伸びたものの,回復は依然として遅れている。自動車を例にとると,タイ工業連盟(FTI)によれば,2015年の自動車生産台数は191万3002台で,前年比で1.76%増,輸出向け生産台数は7.02%増となった一方,国内向け生産台数は前年比6.05%減であった。回復が遅れている理由としては,物品輸出の低迷,農民所得の減少,消費者への融資が頭打ちとなったことなどが挙げられる。ことに世界経済低迷の影響は大きく,2015年の物品輸出は,自動車を除くすべての主要品目がマイナスの伸び率となった。なかでも中国経済の低迷が物品輸出に及ぼした影響は無視できない。ただし原油安による輸入価格の下落により,貿易収支は改善に繋がった。他方,サービス輸出は堅調に伸びた。とくに観光業は,8月のバンコクにおける爆弾テロの影響で9月の観光客数の前年比伸び率が1桁台に下落し,減少が危惧されたものの,最終的に2015年は年間約2988万人という過去最高の人数を記録した。

また主要農産物の価格が低迷するなかで,農家は例年にない干ばつの被害にも苦しんだ。内務省防災局によると,6月までの雨量は全土で平年を下回り,全国7万4965の村のうち約13%にあたる9525の村で干ばつ被害が発生した。政府は2月に被害を受けた農村ごとに100万バーツの予算を配分し,7月27日には農業協同組合銀行を通じて2015年9月まで実施予定の農民向け制度外金融債務解消プロジェクトを1年間延長し,融資規模も1農家当たり10万バーツから15万バーツに引き上げるなどの措置をとった。それでも事態は改善せず,10月には政府がカンチャナブリーの農家に対し乾季の米作を中止するよう要請するに至り,反発した農民による抗議運動を惹起した。こうした状況から農業所得は見込み以上に減少した。

また家計債務の増大も看過できない。タイの家計債務の急増はここ数年たびたびタイ国内で報道されてきたが,タイ中央銀行の統計によると,2015年にはGDPの8割を占めるまでに拡大した。農家などの低所得層を中心に生活費に充当するための借入も増えているほか,統計には表れない高利貸し等の非公式業者からの借入による生活苦も報道された。

ソムキットの登用と2つの経済戦略2015年8月19日,プラユット首相は内閣改造を行った。33人の閣僚のうち10人が新任,7人が異動という大規模な内閣改造であったが,そのなかでも最も注目を集めたのは,経済担当副首相がプリーディーヤトーン・テーワグーン元財務相から,ソムキット・ジャトゥシーピタックNCPO顧問に交代した点であった。ソムキットは,タクシン政権時代に副首相を務め,内需振興と外資導入を同時に追求する「デュアル・トラック政策」を推進したことで知られている。また当時活発化した自由貿易協定(FTA)交渉を担当した経験をふまえて,今次の就任では経済関連省庁に加えて外務省の担当となった。ほかにも財務大臣に就任したアピサック・タンティウォーラウォン,情報技術・通信大臣となったウットム・サーオナーヨン,新商務副大臣のスウィット・メーシンシーなど,ソムキットに近い人々が経済関連閣僚に抜擢された。

新しい「経済チーム」は,就任直後の9月から10月にかけて「短期経済対策」として農村や低所得者を対象とする「第1弾対策」(総額1363億バーツ),中小企業の経営改善を目指す「第2弾対策」(総額2060億バーツ)を打ち出した(表3)。

(出所) 閣議決定ウェブサイトより筆者作成。

短期経済政策のなかには,前任のインラック政権やかつてのタクシン政権でも試みられたものが含まれており(村落基金など),目新しい内容とは言い難い。むしろソムキットの抜擢と新規対策の導入は,プラユット政権が,タイの抱える積年の課題に地道に取り組み,実務的な経済政策を試行しているというメッセージを示しているといえよう。

「経済チーム」はその後も「ターゲット」に指定された業種について法人所得税免除期間を最長13 年とする投資奨励法改正提案や(9月15日閣議承認),経済特区に関する投資優遇措置の導入(同22日閣議承認),法人税の基本税率を従来の30%から現行の20%で固定する(10月13日閣議承認)などの政策を次々と打ち出した。また11月26日に日本を訪問したソムキット副首相は,安倍晋三首相との会談の席で,それまでタイが明言してこなかった環太平洋パートナーシップ(TPP)協定参加への支援を打診するなど,貿易自由化と投資誘致のための外交も積極的に進めている。

新しい経済政策のなかでも注目されるのが,タイ投資委員会(BOI)の投資優遇制度を改変し,タイの国際競争力強化に資する高度な産業の育成を目指す「スーパー・クラスター計画」である。従来,BOIの投資優遇制度は,タイのなかでも開発の遅れた地方の開発を促すため,地理的ゾーンに区分され指定されていた。これに対し,「スーパー・クラスター計画」では,研究開発や高付加価値を創造するハイテク産業,インフラ事業,サプライチェーンの強化に繋がる業種へ,選択的に外資を誘致することを目指している。同計画では,ターゲットに指定された(11月17日閣議承認)10業種に対して,BOIが最大の税制優遇を付与する。なお,これまでタイ国内で操業してきた労働集約的部門は,「スーパー・クラスター計画」のなかで7月に政府が決定した「国境経済特区」へ移転することが明記された。2015年9月14日にはNESDB年次総会で第12次国家経済社会開発計画(2016年10月~2020年10月)の骨子が発表された。同計画では高所得国への仲間入りを見据えた産業構造転換を課題として掲げており,ソムキット副首相らの構想をふまえたものになっている。

タイでは2013年1月1日以来,最低賃金を全国一律300バーツと定めている。しかし,2014年頃から問題になった家計債務問題や生活コストの上昇を理由に,2015年3月31日にタイ労働者団結委員会(TLSC)が,また10月7日にTLSCと国営企業労働者関係連合が合同で,最低賃金の全国一律360バーツへの引き上げを求める要求書を首相および労働省に提出した。また6月には,中央賃金委員会が各県ごとに賃金水準を決める方式を提案している。タイにおける産業高度化を目指した「スーパー・クラスター計画」にとって,非熟練労働者の賃金をどう扱うかは,今後いっそう重要な課題となろう。

違法漁業,民間航空機安全対策新たなマクロ経済政策の一方で,プラユット政権は個々の課題にも直面した。そのひとつが,違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策である。タイでは以前から他国領海での違法漁業や,漁船での強制労働による搾取が問題となっており,国内外の人権団体や労働NGOが対策の必要を指摘していた。こうした違法漁業問題は,2015年になると国際的に注目されるようになった。4月21日には,欧州連合(EU)がタイ政府に対し,IUU漁業対策が不十分だとして,6カ月以内に改善計画を実施しなければタイからの水産物輸入を禁止すると警告した。また8月19日には,インドネシアの海洋漁業省や国軍が,周辺海域で摘発したフィリピンやベトナム,タイなどの違法操業漁船38隻を爆破処理し,IUU漁業撲滅への断固たる姿勢を表明した。こうした事態を受け,プラユット首相は4月23日に暫定憲法第44条に基づいて違法漁業対策指令センターを設置し,新規制を設けるNCPO議長命令を発出した。またこれ以降,漁業従事者に対しては漁船および使用機器の登録や船舶監視システム導入が義務づけられたほか,違反者に対する罰則も設けられた。また企業側でも,水産加工大手のユニオン・フーズがエビなどの下処理工程の内製化を決定し,生産ラインにおける労働搾取防止のための措置を強化するといった対応がみられた。これにより年内のEUによる禁輸措置発動は免れたが,一方でタイ国内の漁業関係者の多くは対応が間に合わず,操業を控えるという事態に陥った。

また民間航空機の安全基準問題も,大きな課題として浮上した。3月20日,国連機関である国際民間航空機関(ICAO)は,タイ航空運輸局に対し「重大な安全上の懸念(SSC)がある」とするレポートを非公式に送付した。この措置により,タイ国籍のすべての航空会社は,日本をはじめとするICAO加盟国への新規就航や,増便などのスケジュール変更,機材変更など,新たに認可が必要となる手続きの審査を中断した。このため,エア・アジアなどの格安航空会社は,自社便就航を見送り共同運行のチャーター便による代替運航に転換するなどの対応を迫られた。レポートでICAOはタイ航空運輸局の安全審査体制がICAOが定める安全監査基準を満たしていないとし,改善を求めた。しかしその後も具体的な改善が見られなかったことから,監査結果をふまえて6月19日に公式にタイ航空運輸局に対してSSCを通達,4カ月以内の改善を求めた。新規就航や増発便の制限は,ICAO加盟国とタイの間のインバウンド・アウトバウンド移動双方にとって大きな障害であり,タイの観光業への打撃となりかねない。事態をふまえ,プラユット内閣は5月20日の閣議で民間航空関連の法改正を行うとともに,ICAOの提言に従い民間航空の監督機能と執行部門を分離し,航空事故などの調査部門は独立機関に再編して首相府に直接報告させることを決定した。具体的には,運輸省航空運輸局を解体し,新たに空港局と独立行政法人「国家民間航空事務局」を設置している。政府はこれによりICAOの審査基準クリアを目指しているが,その後もアメリカ連邦航空局がICAO基準に未達であることを理由として12月2日にタイ国籍の航空会社の安全性評価を「カテゴリー2」に格下げしたと発表したほか,ICAOも依然としてSSCの評価を取り下げていない。

前年に引き続き,2015年も軍政による統治をめぐって,欧米諸国との応酬が続いた。とくに今年は民政復帰を促す声に加え,上述したEUによるIUU漁業対策への要求や,ICAOによる航空安全対策不足の指摘,中国からの亡命者や不法入国者を強制送還したことに対する国際機関や欧米政府からの批判など,多分野・多方面にわたり対応を求められることが多かった。

このうち,IUU漁業や航空安全基準については,すでに述べたように軍政による具体的対応がみられた。その成果はいまだ明確ではないものの,2015年内にEUは禁輸措置を発動せず,本稿執筆現在も発動の動きはみられない。また航空安全問題についても,12月10日に欧州航空機関は従来どおりタイの航空会社の欧州乗り入れを許可するとの決定を下した。

またタイは2014年,アメリカ国務省が毎年発表する「人身取引報告書」(TIP報告書)で,経済制裁の可能性もある最低ランクに位置づけられたが,2015年7月27日に発表された2015年版TIP報告書でも再び最低ランクにとどまった。ミャンマー領海から流入するロヒンギャ族の人身取引をめぐる官憲の汚職や,IUU漁業における強制労働の問題への「十分な対応」がなされていないというのがその理由である。すでに述べたように,政府は2015年,暫定憲法第44条によって漁業分野での強制労働に関する政府委員会を設け,立法による対策を進めてきた。また,ロヒンギャ族の人身売買事件に関与した容疑で2014年に逮捕された陸軍中将ら72人について,最高検察庁が,7月25日に人身売買などの容疑で起訴を決定した。しかしながら人身取引の防止について目立った成果はいまだ出ていないことから,プラユット首相はTIP報告書公開に先立ち「タイ政府は人身取引問題について十分な取り組みを行ってきた。その成果が出るには時間がかかるであろうことから,(今年の)TIP報告書でランクが上がるとは思っていない」とアメリカを牽制した。

一方,民政復帰や不敬罪への批判について,プラユット政権は外国政府に対しても強硬な姿勢を堅持した。1月26日にはアメリカからダニエル・ラッセル国務次官補が来訪した際,チュラロンコーン大学での講演のなかでインラック前首相の弾劾決議と政治活動停止の措置について触れ,民選首相の解任とクーデタ政権による弾劾への懸念を表明した。これに対しタイのドーン・ポンラマットウィナイ外相は28日にパトリック・マーフィー駐タイ米代理大使をタイ外務省に呼び,ラッセル国務次官補による発言がタイ国内の各層に不安をもたらしたとして不快感を伝えている。さらに11月25日には,9月に着任したグリン・デイヴィス新大使が,記者会見でタイ国内における言論状況に言及し,政府による言論統制と一般市民の軍法会議による裁判,ならびに不敬罪による量刑の長期化に懸念を表明した。プラウィット副首相兼国防相は,こうしたデイヴィス大使の発言に直ちに強い不快感を表明した。12月13日には,タイ外国人記者クラブが,タイ警察からデイヴィス大使の発言の経緯について不敬罪容疑での捜査協力の要請を受けたと発表した。さらに一連の報道を受けて,11月27日には市民約200人がバンコクのアメリカ大使館前で集会を開き,デイヴィス大使の解任を要求するという事態に発展している。

こうした経緯をみるかぎり,プラユット政権は,国内政治問題については外国の介入を断固として拒否する一方で,人身取引やIUU漁業といった実務的問題についてはNCPO体制の制度に基づき対応を進めた様子がうかがわれる。こうした対応をふまえて,EUやアメリカ政府も,IUU漁業問題やTIP報告書をめぐる経済制裁を今のところ発動していない。またタイとアメリカの間で例年行われる多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」も2015年2月に例年どおり実施されたほか,ソムキット副首相が訪日時にTPP加盟を示唆するなど,タイ米関係は決定的な悪化には至っていない。

日本,ASEAN諸国との関係欧米諸国との関係が慎重に模索されているのと対照的に,近隣のASEANを含む東アジア諸国との関係は深化が進んだ。

プラユット首相は2,3,7月と3度にわたって来日し,安倍晋三首相と会談したほか,1月27日には当時のプリーディヤトーン経済担当副首相と和泉洋人首相補佐官が,タイの高速鉄道整備計画での協力に合意している。11月には新たに就任したソムキット経済担当副首相が他の経済担当を伴って来日し,日本のビジネス界に「スーパー・クラスター計画」(「経済」の項目を参照)の概要をアピールすると同時に,安倍首相との会談で南部経済回廊に関する日タイ鉄道協力覚書署名や,タイのTPP加入に関する協議を行った。

近隣のASEAN諸国とも,2015年末のASEAN経済共同体発足を前に,11月20日の第27回ASEAN首脳会議で経済統合に向けた協力推進で合意したほか,近隣のカンボジアとは10年ぶりで合同閣議を開催し,5年間での貿易額3倍増を確認するなど,関係の安定化に努めた。

対中関係の深化中国とは国交40周年という節目の年を迎えて,政府首脳をはじめ国軍関係者,ビジネス界要人など,多層的な交流が目立った。プラユット首相は国交40周年記念パーティーに出席し,プラウィット国防大臣兼副首相は4月と9月の2回にわたって中国を訪問している。また4月のプラウィット副首相の訪中に際してはウドムデート陸軍司令官ら国軍関係者が同行し,中国解放軍関係者と意見交換を行った。さらに11月12日にはタイと中国の空軍が史上初の合同軍事訓練を実施したほか,タイ海軍が中国からの潜水艦購入を検討するなど,軍事面での連携も行われた。12月17日にはタイ・中国国交40 周年記念事業としてタイ中国ビジネス・フォーラムを開催し,中国企業に「スーパー・クラスター計画」への投資を呼び掛けた。

一方で,2014年に注目を集めた中国との鉄道開発協力計画は2015年後半に入ってプロセスに遅れが出ている。中国側が担当する設計作業は,バンコク=ゲンコイ区間,ゲンコイ=ナコンラチャシマ区間ですでに8割方終了し,その他の区間も2015年内に終了する見通しだった。しかし,当初10月23日に起工が予定されていたタイ東北部ノンカイ県と東部ラヨン県マプタプット港を結ぶ標準軌複線鉄道建設覚書の合意は,9月10・11日に行われた両国の担当者による協議で延期が決定した。これは中国側の提示した予算がタイ側の見積もりを上回ったことに加え,鉄道開発協力とパッケージで締結されたコメとゴムの取引をめぐる覚書について,ゴムの取引条件をめぐって両国間で合意がまとまらなかったことによる。結局ゴムとコメの取引に関しては12月4日に両国が合意に達し,コメ10万トンとゴム20万トンの取引に関する覚書に調印した。このことからアーコム運輸相は鉄道についても2016年内に着工するとの見通しを述べている。このように中国とは具体的な協力課題をめぐって協議,協調していく段階に入りつつあるといえよう。

プラユット政権にとって,政治上および対外政策上の最大の課題は,2015年に引き続き,恒久憲法を成立させることにある。ミーチャイ新憲法起草委員会委員長が2016年1月29日に公表した新憲法草案では,MMA方式による下院選挙,非議員の首相就任,上院の任命制,選挙管理委員会や国家汚職防止委員会の権限強化,政治危機時における裁定の権限を憲法裁判所に与えるといった項目が明らかになった。同委員長は,2016年4月頃まで広く意見を募ってから最終草案を確定し,7月頃に国民投票を実施し,これが可決されれば選挙法や,上下両院,独立監視機関の役割などに関する10本の憲法関連付属法起草に着手する。このスケジュールで進んだ場合,総選挙は憲法付属法起草作業の後,2017年の8月から11 月頃になることが見込まれる。民主党とタイ貢献党の2大政党はMMA方式による少数政党の乱立状態と非議員の首相就任の2点について,NCPOの介入の契機になるとの危惧を表明している。しかし最大の問題点は,ミーチャイ委員長が,国民投票で新憲法草案が否決された場合,現在の暫定憲法を恒久化するとしている点であろう。アメリカは2016年からタイの農水産加工物に対する特恵制度の再検討を示唆しており,民政復帰が対外関係や経済にも影響することが予想される。

経済面では,短期経済政策による低所得層への支援と第12次国家経済社会開発計画にも記載された「スーパー・クラスター計画」による産業再編が鍵となろう。同計画が目指すタイの経済課題の解決が,今後予想される政治的変動を越えて果たして実践されるのか,またどう実践されるのかが注目される。

(地域研究センター)

| 1月 | |

| 9日 | アメリカ国務省,人身取引報告書に基づくタイへの経済制裁はないと発表。 |

| 10日 | 内閣,戒厳令の廃止を求める国家人権委員会の提言を拒否。 |

| 20日 | 国家汚職防止委員会,籾米担保融資制度問題に関し,ブンソン元商務相らが違法な政府在庫米処分のための中国との政府間取引(G2G)に調印したことを認定。 |

| 23日 | 国家立法会議(以下,暫定議会),インラック前首相の弾劾可決。政治活動5年間禁止。 |

| 26日 | ラッセル米国務次官補,来訪。インラック前首相の弾劾について懸念を表明。 |

| 27日 | プリーディヤトーン経済担当副首相と和泉洋人首相補佐官,高速鉄道整備計画での協力に合意。 |

| 2月 | |

| 1日 | サイアム駅付近で爆発事件。 |

| 8日 | プラユット首相,訪日(~10日)。 |

| 9日 | 多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」実施(~20日)。 |

| 11日 | 内閣,干ばつ被害の3051カ所のタンボンに各100万バーツの予算配分を決定。 |

| 13日 | 国家汚職防止委員会,籾米担保融資制度に関する政府間取引の損失額を提示するよう財務省に書簡を提出。 |

| 24日 | 国家汚職防止委員会,2010年赤シャツデモ強制排除に関し,当時のアピシット元首相,ステープ元副首相の責任を認定。 |

| 3月 | |

| 11日 | 中銀,政策金利を2.0%から1.75%に引き下げ決定。 |

| 12日 | 暫定議会,2014年憲法改正に賛成した元上院議員38人の弾劾決議を否決。 |

| 12日 | 国家汚職防止委員会,上院選出方法の2014年の憲法改正案に賛成を理由とする前下院議員248人の弾劾を決定。 |

| 13日 | プラユット首相,訪日(~15日)。 |

| 25日 | パッタニー県で治安部隊の誤認により,地元住民4人が殺害される。 |

| 27日 | ホアヒンでの移動閣議で59件のインフラ計画承認。 |

| 31日 | タイ労働者団結委員会(TLSC),最低賃金の全国一律1日360バーツへの引き上げを首相に要求。 |

| 4月 | |

| 2日 | 国王,戒厳令解除の勅令に署名。ソンクラーの一部を除き全土で戒厳令解除。首相,暫定憲法第44条の発動を宣言。 |

| 4日 | 南部トラン県で天然ゴム農家,パーム農家が農業副大臣退陣要求の看板を設置。 |

| 6日 | 国家平和秩序維持評議会(NCPO),10日に予定の赤シャツ強制排除事件追悼集会の開催を禁止。 |

| 8日 | プラウィット副首相兼国防相,ウドムデート陸軍司令官らが訪中(~10日)。 |

| 8日 | メドベージェフ・ロシア首相,来訪。 |

| 10日 | サムイ島の百貨店駐車場で自動車が爆発。約10人が負傷。 |

| 17日 | 憲法起草委員会,国家改革評議会(NRC)に憲法最終草案を提出。 |

| 19日 | 最高裁政治職訴訟部,ブンソン元商務大臣ら21人が関与した籾米担保融資制度に係る不正事案で最高検察庁の申立てを受理。 |

| 20日 | NRC,憲法草案審議を開始。 |

| 21日 | 欧州連合,6カ月以内に違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策を改善しない場合,タイ水産物の輸入を禁止すると警告。 |

| 28日 | 閣議,2016年度国家予算の大枠として2兆7200億バーツを承認。 |

| 29日 | 暫定憲法第44条に基づき違法漁業問題解決指令センターを設置。 |

| 29日 | 中銀,政策金利を1.5%に引き下げ決定。 |

| 5月 | |

| 3日 | チェンマイ大学やタマサート大学の学者や政治家など150人,憲法草案の国民投票を求める要求。 |

| 8日 | 暫定議会,ブンソン元商務相ら3人の籾米担保融資制度に関する政府間取引の不正行為の弾劾決議を可決。 |

| 12日 | NGO貧民連合が憲法草案の国民投票実施を求める声明を発表。 |

| 13日 | 憲法起草委員会とNRC,憲法草案の国民投票に同意し,首相に提案。 |

| 14日 | ヤラー県の中心部で同時多発爆弾事件。 |

| 19日 | NCPO・内閣合同会議,国民投票のための暫定憲法改正に同意。 |

| 19日 | インラック前首相,最高裁での初公判。 |

| 19日 | クーデタ1周年。バンコクとチェンマイで反クーデタデモが開催され,参加者拘束が相次ぐ。即日保釈。 |

| 27日 | 外務省,タクシン元首相のパスポートを失効処分。 |

| 28日 | 刑事裁判所,2008年の首相府占拠事件首謀者6人に禁錮2年の判決。 |

| 6月 | |

| 9日 | NCPO・内閣合同会議,暫定憲法改正項目決定。 |

| 12日 | JICA,バンコク大量輸送網整備事業で5年ぶりの円借款貸付契約に調印。 |

| 18日 | 暫定議会,暫定憲法改正案を可決。 |

| 19日 | 国際民間航空機関(ICAO),タイの航空安全審査体制に重大な懸念を発表。 |

| 24日 | 控訴裁判所,2008年空港占拠事件の首謀者13人にタイ空港公団に6億バーツの支払いを命令。 |

| 26日 | 学生グループ「新民主主義運動」のメンバー14人が逮捕。 |

| 7月 | |

| 1日 | 政府,IUU漁業取り締まり強化を開始。 |

| 2日 | 海軍潜水艦選定委員会,中国製潜水艦を第1候補と決定。 |

| 3日 | プラユット首相,日メコン首脳会議参加のため訪日(~5日)。 |

| 7日 | 軍事裁判所,拘束していた新民主主義運動メンバーの無条件釈放を決定。 |

| 9日 | 政府,不法入国者として拘束していた100余人のウイグル人を中国に強制送還。 |

| 9日 | イスタンブールで強制送還に抗議するデモ隊がタイ名誉総領事館を襲撃。 |

| 10日 | ソンクラー,ナラティワート県で11日にかけて爆弾事件。6人が死亡。 |

| 14日 | 閣議,総額1604億バーツの高速道路建設計画を承認。 |

| 14日 | 集会規制法,施行。 |

| 15日 | 第1回特別経済区政策開発委員会,国境5地域を特区として選定。 |

| 16日 | 改正暫定憲法,施行。 |

| 21日 | NGO貧民連合,政府の水管理対策に不満を表明。 |

| 22日 | 閣議,アジアインフラ投資銀行参加と拠出金285万㌦の支出を承認。 |

| 23日 | ベトナムのグエン・タン・ズン首相,来訪。貿易投資拡大で合意。 |

| 25日 | 最高検察庁,ロヒンギャ族の人身売買事件などの容疑でマナット陸軍中将ら72人の起訴を決定。 |

| 27日 | 農協銀行役員会,農民向け制度外金融債務解消プロジェクトの延長を承認。 |

| 27日 | アメリカ国務省,人身取引報告書発表。タイは前年に続き最低ランクにとどまる。 |

| 8月 | |

| 5日 | 相続税法,施行。 |

| 13日 | アメリカ国務省,不敬罪による逮捕と量刑の長期化を憂慮し,タイ政府に表現の自由の保障を促す声明を発表。 |

| 14日 | 暫定議会,上院議員選出方法に関する憲法改正を支持した248人の元下院議員の弾劾を否決。 |

| 16日 | 王妃誕生日記念イベント「母のための自転車」実施。 |

| 17日 | ラーチャプラソン交差点で爆弾テロ。死者20人。翌18日にはサートーン船着き場で爆発。 |

| 19日 | プラユット首相,内閣改造発表。経済担当副首相にソムキット元NCPO顧問。 |

| 22日 | ボーウォンサック憲法起草委員長,ティラチャイNRC議長に最終憲法草案を提出。 |

| 23日 | 国王,改造内閣を承認。 |

| 27日 | 最高裁判所,クルンタイ銀行不正融資事件でタクシン元首相らに有罪判決。 |

| 29日 | 警察,ラーチャプラソンの爆弾事件の重要容疑者としてトルコ国籍の男を逮捕。 |

| 9月 | |

| 1日 | 閣議,短期経済対策を承認。 |

| 1日 | 最高裁判所政治職訴訟部,籾米担保融資制度に関する不正裁判で,インラック前首相側が要求していた裁判の延期を決定。 |

| 1日 | 警察,ラーチャプラソン爆弾事件の実行犯容疑者としてもう1人の男をカンボジア国境で逮捕。 |

| 2日 | プラウィット副首相兼国防相,訪中。李克強首相,許其亮国家中央軍事委員会副主席らと会談。 |

| 6日 | NRC,憲法草案を否決。 |

| 7日 | 1㌦=36バーツ台に一時下落。 |

| 11日 | タイ・中国,ノンカイ=マプタプット間の複線鉄道の着工延期を決定。 |

| 15日 | 閣議,改正投資奨励法案を承認。 |

| 17日 | 南部ナラティワート県の8カ所で爆弾テロ。住民2人と兵士1人が死亡,13人が負傷。 |

| 22日 | 閣議,法人税減税措置の恒久化と「スーパー・クラスター構想」を承認。 |

| 23日 | プラユット首相,国連総会出席のため訪米(~10月1日)。 |

| 28日 | 警察,ラーチャプラソン爆弾事件にウイグル人組織が関与していると発表。 |

| 10月 | |

| 5日 | 憲法起草委員会および新たに国家改革推進会議(NRSC)のメンバーを選出。ミーチャイNCPO顧問が新憲法起草委員長就任。 |

| 6日 | 閣議,干ばつ被害農家の支援で16 年度緊急予備費枠からの40億7100万バーツ追加配分を決定。支援総額115億バーツに。 |

| 7日 | TLSCおよびタイ国営企業労働者関係連合,最低賃金の全国一律1日360バーツに引き上げの要望書を首相および労働省に提出。 |

| 8日 | 経済特区政策委員会,新たに4業種への最優遇措置を決定。 |

| 13日 | 国家改革推進会議,ティナパン氏を議長に選出。 |

| 19日 | 警察,不敬罪容疑の事件について特別捜査チームを設置。 |

| 21日 | 最高裁判所,タクシン元首相への名誉棄損をめぐる訴訟で一部の被告による上告を棄却。ただし被告のうちソンティASTVマネージャー社主は無罪判決。 |

| 21日 | 警察,不敬罪容疑でプラクラム警察少佐,占い師スリヨン氏とその秘書の3人を逮捕。 |

| 26日 | 財務省,今後半年の2000億バーツの借り入れ計画を発表。 |

| 27日 | 第8回中国・タイ鉄道協力合同委員会(北京,~29日)。2路線の着工延期を決定。 |

| 28日 | 農民復興開発基金と農民債務ネットワークの約400人が債務解決を訴えラマ8世橋付近で集会。 |

| 11月 | |

| 3日 | 閣議,天然ゴム農家救済のための120億バーツの予算を承認。 |

| 5日 | 農協銀行,干ばつ被害農家のため,債務支払期限延長など4事業を承認。 |

| 11日 | 官民連携委員会,総額3342億700万バーツの官民連携5事業を決定。 |

| 12日 | タイ・中国空軍,初の合同軍事訓練。 |

| 17日 | 国家賃金委員会,最低賃金の引き上げを2016年6月まで凍結すると発表。 |

| 20日 | プラユット首相,第27回ASEAN首脳会議参加(クアラルンプール,~22日)。 |

| 20日 | 日タイ首脳会談,タイの環太平洋パートナーシップ(TPP)協定参加支援を協議。 |

| 20日 | 工業相,ターゲット産業10業種を対象とする金融支援100億バーツ特別基金設置計画を発表。 |

| 23日 | 運輸省国道局,総額2兆1000億バーツの全国特別国道開発計画を公表。 |

| 25日 | バンコク軍事裁判所,不敬罪容疑で元陸軍将校1人,元警察将校2人の計3人に逮捕状を発行。 |

| 25日 | デイヴィス駐タイ米大使,不敬罪による量刑長期化への懸念を表明。 |

| 26日 | ソムキット副首相訪日。TPP参加への支援を要請。 |

| 27日 | プラユット首相,第23回APEC非公式首脳会議参加(マニラ,~19日)。 |

| 27日 | 国連難民高等弁務官事務所,タイ政府によるウイグル人難民認定者2人の中国への強制送還を非難。 |

| 12月 | |

| 1日 | 閣議,総額1兆79000億バーツの運輸インフラ開発プロジェクト行動計画,承認。 |

| 1日 | アメリカ連邦航空局,タイの航空業界の安全基準をカテゴリー2に引き下げ。 |

| 1日 | 国家汚職防止委員会,ラーチャパック公園をめぐる汚職問題での捜査見合わせを決定。 |

| 3日 | プラユット首相,大手企業25社の経営者との草の根経済開発戦略のための官民合同委員会発足で合意。 |

| 4日 | 政府,コメ10万㌧とゴム20万㌧の取引に関する中国との覚書に調印。鉄道協力覚書については署名見合わせ。 |

| 7日 | ラーチャパック公園の視察を計画していた学生グループを軍が拘束。同日解放。 |

| 9日 | NCPO,国家汚職防止委員会のパンテープ委員長を解任。 |

| 10日 | 欧州航空機関,従来どおりタイの航空会社の欧州乗り入れ許可の方針を決定。 |

| 10日 | 食品加工大手ユニオングループ,エビなどの下処理工程の内製化を決定。 |

| 11日 | 国王誕生日慶祝イベント「父のための自転車」実施。 |

| 14日 | 日本政府,ダウェー特別経済区開発に関する特別目的会社に出資する株主間協定に署名。 |

| 14日 | タマサート大学の教員ら,ラーチャパック公園の不正疑惑調査を試みた学生・市民の身柄拘束に批判声明。 |

| 15日 | 閣議,官製インフラ基金設置を承認。 |

| 16日 | タイ・アメリカ戦略対話(バンコク)。 |

| 17日 | タイ・中国国交40周年記念タイ中国ビジネス・フォーラム開催。 |

| 18日 | タイ・カンボジア合同閣議。5年間で二国間貿易3倍増計画に合意。 |

| 30日 | 国防省のラーチャパック公園不正疑惑調査委員会,不正は確認できずとの調査結果を公表。 |