2018 年 2018 巻 p. 121-154

2018 年 2018 巻 p. 121-154

国内政治においては,10月の中国共産党第19回全国代表大会(以下,第19回党大会)開催を控え,内外での汚職摘発と言論統制が強化された。第19回党大会の報告は,中国が「新時代」に入ったことを強調し,21世紀半ばまでに「社会主義現代化強国」となる国家目標を掲げた。また党大会を経て名実ともに習近平の権威が一段と高まり,歴代政権が目指してきた集団指導体制が揺らぎはじめた。一方,党中央の強権化は政策における高い実施効果という積極的な面と表裏一体であり,汚職問題,環境問題への取り組みでは成果を上げた。

国内経済はGDP成長率が6.9%と,政府目標の6.5%前後を上回り,前年の6.7%から0.2ポイント上昇,7年ぶりに前年比成長率を上回った。輸出と内需の伸びが成長をけん引した。個人消費は自動車販売台数の増加率が鈍化したものの,ハイエンド消費財等の需要が拡大し好調だった。安定成長のリスクと懸念される過剰生産能力や過剰債務問題を受け,固定資産投資額は前年比0.9ポイント低下の7.2%増にとどまった。不動産市場は不動産価格抑制策の実施対象地域で住宅販売価格の上昇率低下等の効果がみられたが,対象外地域では価格高騰に歯止めがかからなかった。イノベーション推進策の下で,中国発の世界をリードするビジネス展開として,フィンテック,シェアリングエコノミー,電気自動車が拡大した。またユニコーン企業(企業の時価総額が10億ドル以上の非上場のベンチャー企業)は中国だけでなくインドをはじめとした新興国でも発展し,ここに中国企業が出資等で関わるケースが増えてきた。アメリカの対中貿易赤字の拡大への対応策として,米中間でアメリカからのLNG等の輸入,自動車や金融分野の対中投資規制の緩和等に合意した。

対外関係においては,引き続き「一帯一路」構想に基づく対外インフラ投資・開発を通じて国際的な影響力を高め,自国に有利な国際環境を構築しようとしている。「大国」としての中国の行動に対し,国際社会では期待と反発の双方がみられた。人民解放軍の改革はその海外展開と連動しており,南シナ海や東シナ海での領有権の主張等,軍事力を背景にした対外政策が拡大した。年度後半には徐々にアメリカの対中認識が悪化し,経済問題や台湾問題などの懸案が浮上した。

中国共産党の5年に一度の党大会が10月18~24日に開催され,第19期中央委員会委員204人や同候補委員172人,中央紀律検査委員会委員133人らが選出された。習近平党総書記(国家主席,中央軍事委員会主席)の名を冠した政治思想を党規約に盛り込む「中国共産党規約(改正案)」を全会一致で承認した。これにより「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」が,マルクス・レーニン主義,毛沢東思想,鄧小平理論,「3つの代表」思想,科学的発展観などと同列の行動指針として党規約に加筆されることが決定した。習近平の権威をこれまで以上に高める決定であった。

開幕式で政治活動報告を行った習近平総書記は,現在は「小康社会(筆者注:ややゆとりのある社会)の全面的建設の勝ちを制する段階であり,中国の特色ある社会主義が新時代に入るカギとなる時期」にあると位置づけ,会議の重要性を強調した。そして「我が国の社会の主要矛盾はすでに,人民の日増しに増大する素晴らしい生活への需要と,不均衡で不十分な発展との間の矛盾に変化した」と述べた。これは「物質的・文化的需要」と「遅れた社会的生産力」の間の矛盾を「主要矛盾」とした鄧小平の主張からの転換を意味する。すなわち中国の「新時代」とは,経済発展を主たる国家目標とした「改革開放」から脱却し,社会的厚生の改善を目指す時期と考えられる。

では,共産党中央はどのような国家像を描いているのか。そのヒントとなるのが,「社会主義現代化強国の全面的な建設」を目標として示されたロードマップである。かつて2002年の第16回党大会で「全面的小康社会の建設」が2020年までの目標に設定され,2012年の第18回党大会では「2つの100年」(①共産党創立100周年の2021年頃に小康社会建設を全面的に達成しGDPと1人当たり国民所得を2010年比で倍増する,②中華人民共和国建国100周年の2049年頃に「富強・民主・文明・調和のとれた社会主義現代化国家を建設する)が国家の「奮闘目標」として打ち出された。今大会では2020~2021年頃までに「全面的小康社会」を達成し,2035年までに「社会主義現代化の基本的な実現」を成し,さらに今世紀半ばまでに「社会主義現代化強国」を建設することが「新時代の中国の特色ある社会主義発展戦略」だと解説された。国際社会において「総合国力と国際影響力においてリードする国家」となり,国内では「全人民の共同富裕を実現」を目指すことも明示された。総じて野心的な目標設定であり,大国としての自信が深まっていることが読み取れる。

対外的には,「大国外交」を掲げ,国際関係を刷新する「新型国際関係」と「人類運命共同体」の構築の2点を目標に掲げた。「人類運命共同体」とは国連創設70周年にあたる2015年頃から,習近平政権が国際社会に対して用いているスローガンである。習近平は1月17日の世界経済フォーラム2017年度年次総会(ダボス会議)の開幕式や,翌18日に国連ジュネーブ本部で開かれた会議で講演した際にも,この概念を強調した。習近平政権は国連を中心に国際社会での浸透を図っており,この概念が関連文書や会議で用いられることを歓迎している。たとえば2月10日の国連社会開発委員会第55回会議が採決した「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)の社会的側面」について『人民日報』は,「人類運命共同体の構築」の理念が初めて国連の決議に書き込まれた,と報じた。

なお,党大会報告には,全面的な法に基づく国家統治中央指導グループ,国有自然資源資産管理・自然生態監督管理機関,退役軍人管理保障機関,国家・省・市・県監察委員会の,4種の機関を新設することが明記された。共産党政権にとって法治の促進,環境問題の改善,退役軍人の管理,汚職問題が引き続き重要な課題であることの証左といえる。

第19期中央委員会第1回全体会議の開催党大会閉幕の翌10月25日に第19期中央委員会第1回全体会議(以下,一中全会)が開かれた。中国の最高指導部にあたる党中央政治局常務委員(7人)や政治局委員(25人)が選出され,2022年の次大会までの5年間の指導体制が明らかとなった。

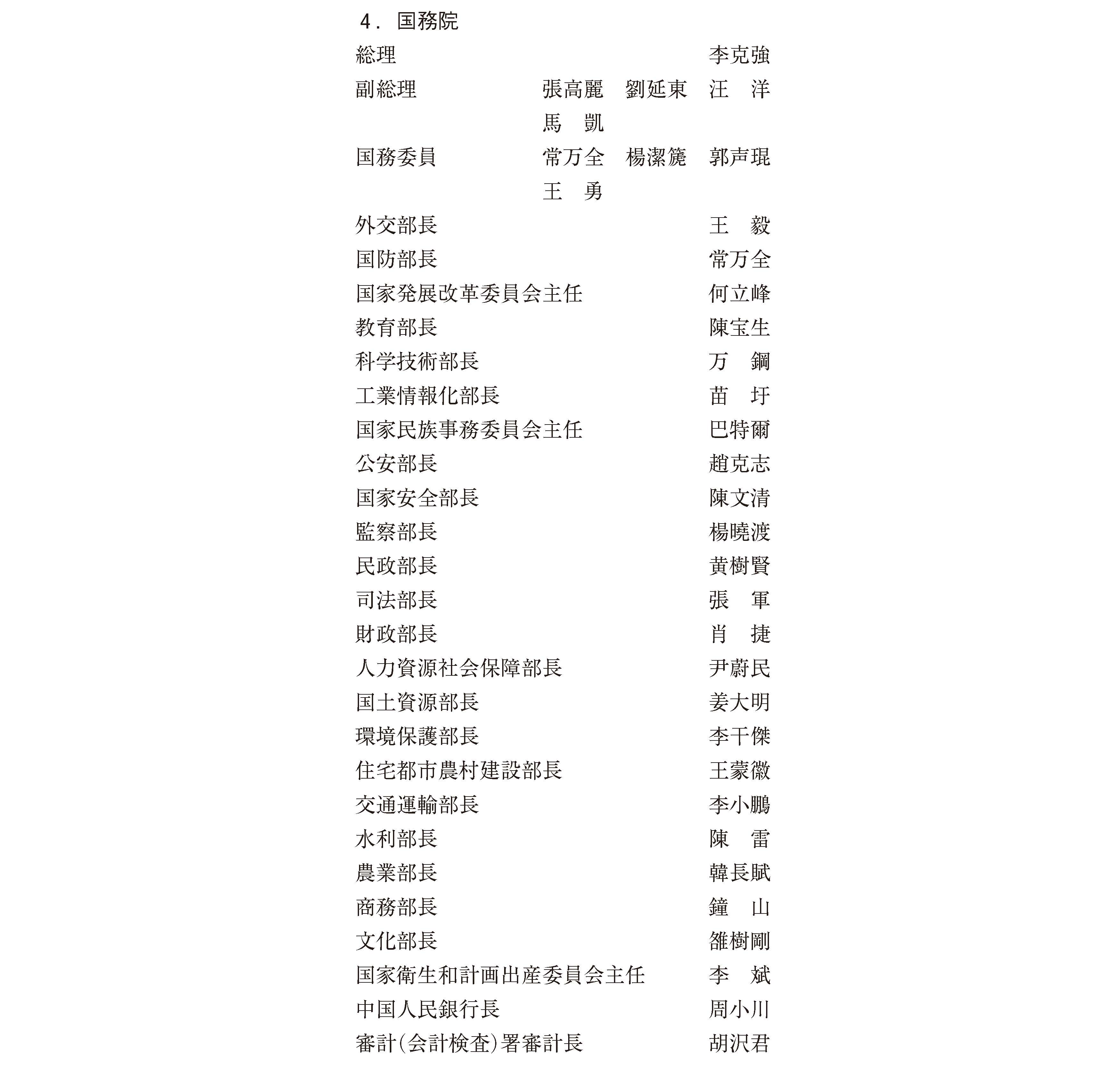

政治局常務委員には,留任した習近平総書記,李克強国務院総理兼党組書記のほか,栗戦書党中央弁公庁主任,汪洋国務院副総理,王滬寧党中央政策研究室主任,趙楽際党中央組織部長,韓正上海市党委員会書記の5人が政治局委員から昇格した。権力の中枢である政治局常務委員に習近平総書記の後継者が加わるかが最大の焦点であったが,次世代の指導者候補とみなされていた陳敏爾重慶市党委員会書記,胡春華広東省党委員会書記のいずれも中央委員にとどまった。また党中央紀律検査委員会書記として汚職撲滅を推進した王岐山(69歳)が,党の慣例である「68歳以上で定年」に該当するものの続投するのではという憶測が流れていたが,同じく該当者である4人の常務委員(張徳江,兪正声,劉雲山,張高麗)と共に中央委員を退任した。王の後任の紀律検査委書記には趙楽際が,また中央書記処の筆頭書記に王滬寧が就任した。

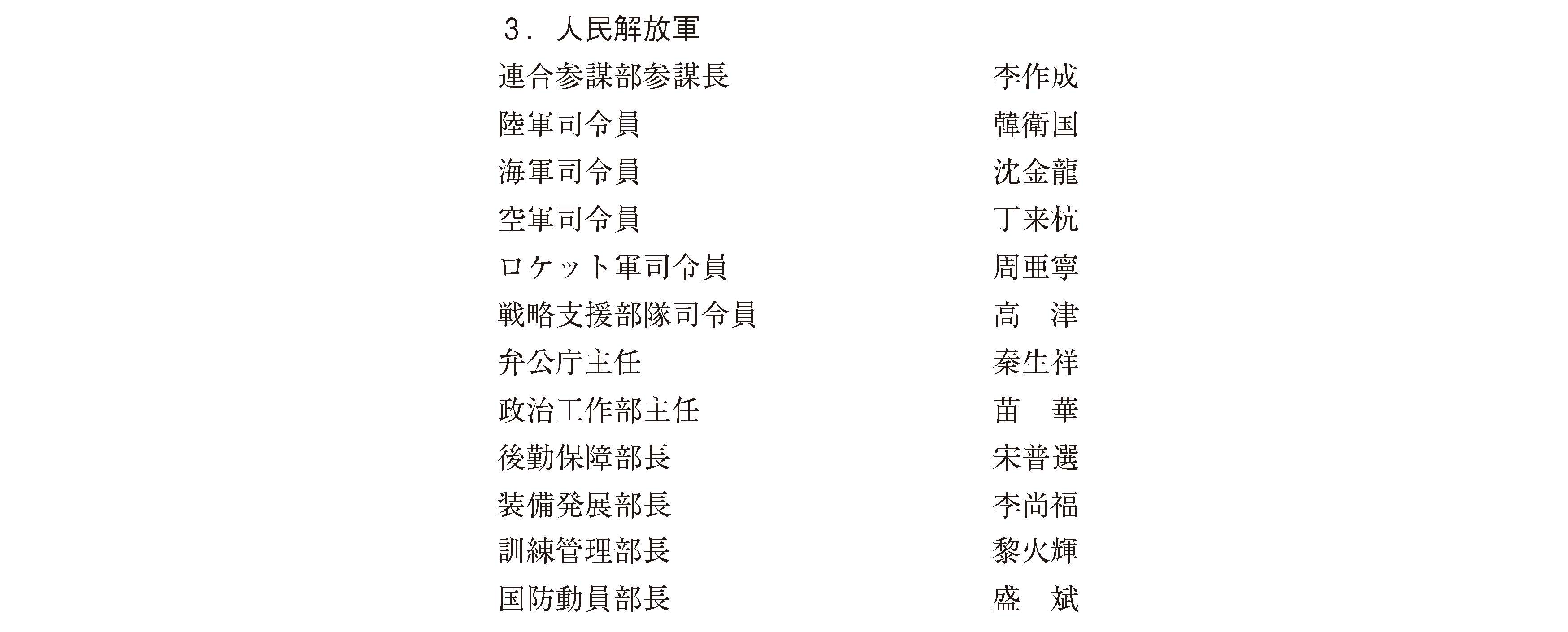

さらに政治局常務委員会の指名で,中央軍事委員会のメンバーが決定した。習近平を筆頭として,副主席には許其亮上将(元空軍司令員),張又侠上将(前装備発展部長)の2人が,李作成上将(聯合参謀部参謀長,前陸軍司令員),魏鳳和上将(前ロケット軍司令員),苗華上将(政治工作部主任),張昇民中将(中央軍事委員会紀律検査委員会書記,11月2日に上将昇進)の4人が委員に就いた。第16回党大会(2002年)以降,中央軍事委員会は11人から構成されていたが,陸・海・空・ロケット各軍の司令員や戦略支援部隊のトップが選出されず,7人体制に移行した。また中央軍事委員会としては初めて,汚職摘発を担当する紀律検査委員会から張昇民がメンバーに加わった。これに関連して,今次の党規約改正案では中央軍事委員会の主席責任制と,党や政治に関わる施策での責任を持つことが明記された。中央軍事委員会への集権化と少人数化を図ると同時に主席である習近平へ権限を集中することで,より効率的なトップダウン型の意思決定を行う体制を目指したと考えられる。

汚職取り締まりの継続2017年にもっとも注目を集めたのが,7月に次世代のトップリーダー候補と目された孫政才重慶市党委員会書記(政治局委員)が突如解任され,「重大な規律違反」を理由に失脚したことであった。10月11~14日に開催された七中全会で孫政才は,天津市の事実上のトップだった前党委員会代理書記および前市長の黄興国ら12人と共に党籍剥奪処分になった。12月11日に国営新華社通信は,最高人民検察院が収賄罪での立件を決定したと報じた。後継の重慶市トップには陳敏爾が就任している。その他,中央軍事委員会の元メンバーであった人民解放軍の房峰輝前統合参謀部参謀長や張陽前政治工作部主任も重大な規律違反で調査を受けており,11月には張陽の自殺が報じられた。

党大会において習近平は「トラもハエもたたき,反腐敗闘争の圧倒的な状況を形成した」として,その成果を強調した。これに先立ち,過去5年間の汚職摘発の成果が公表された。6月末までの時点で,中国全土で立件・審査した次官級以上の「中管幹部」(党中央組織部が直接管理する高級幹部)は280人余り,局長級では8600人余りに上り,第18期中央委員・候補委員40人,中央紀律検査委員会委員の8人が処分された。さらに国際逃亡者を追跡・逮捕するため2015年に開始した「天網行動」によって,8月末までに90余りの国と地域から国外逃亡者3339人を連れ戻し,不法取得資産93億6000万元を回収した。2017年単年では,孫政才や王三運前甘粛省党委員会書記などの18人の高官が紀律検査委員会に検挙された。

習近平政権は第2期に向けて,汚職摘発のさらなる強化を目指している。2017年1月初旬の報道で,2018年3月に国家公務員を全体的に取り締まる「国家監察委員会」を新設する計画が発表され,1月11~13日に開催された中央紀律検査委員会の全体会議では国家監察体制の推進が決定された。同23日には北京市,山西省,浙江省の3カ所で試験的に国家監察委員会を設立した。これらの監察委員会の主任にはいずれも同地域の紀律検査委員会書記が就任しており,両組織の実態はかなり重複すると考えられる。さらに10月には全国的に監察体制を構築するため,上述の3カ所以外に28省(自治区,直轄市を含む)で省,市,県の3レベルで監察委員会を設置することを発表した。

なお,4月にアメリカ亡命中の実業家である郭文貴が,国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際指名手配された。郭文貴はソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを通じて,王岐山や公安・司法部門のトップだった孟建柱ら幹部の汚職スキャンダルを告発している。郭は9月にアメリカに亡命申請をしたが,中国政府はアメリカ政府に対して身柄の引き渡しを求めている。

人民解放軍建軍90周年と「海洋強国」の建設7月30日午前には,内蒙古自治区の朱日和訓練基地で中国人民解放軍建軍90周年の大規模な軍事パレードが行われた。習近平が軍用車に乗り込み,迷彩服姿で閲兵式に登場した。中国メディアは軍事パレードに登場した装備の「4割以上が初登場」と報じ,次世代ステルス戦闘機「殲20」などの最新鋭機を含む軍備拡充に注目が集まった。8月1日には北京の人民大会堂で記念式典が開かれた。閲兵式を参観した習近平は,「強大な人民軍の建設が必要だ。われわれは世界一流の軍隊になる」と述べ,「戦えば必ず勝つ精鋭部隊」を組織すると公言した。

「海洋強国」を目指す人民解放軍の活動は国内外で拡大している。公表された2017年度国防費は1兆443億9700万元(約17兆7547億円)と,日本の防衛予算(4兆8996億円)のおよそ3.6倍となり,潤沢な資金が急速な軍事力増強および技術進歩の源泉となっている。また海軍陸戦隊(海兵隊に相当)が南海艦隊の下に位置づけられていたのを,組織改編して北海,東海,南海各艦隊と同格へと格上げした。これに伴い――国防部は「計画に沿って着実に推進している」として詳細は明らかにしていないが――海軍陸戦隊は現在の2万人規模から2018年中に10万人規模に拡大すると報じられた。8月1日には中国初の海外基地がアフリカ・ジブチに開設されたが,増強された海軍陸戦隊の一部はジブチやパキスタンのグワーダル港に駐留される計画である。

こうした軍備拡充と並行して国内では,党中央が「軍民融合」(軍事技術の民生利用と民間技術の軍事利用によるイノベーションの促進を目指す方針)を推進した。1月22日に中央政治局は中央軍民融合発展委員会の設置を決定し,習近平がその主任に就いた。続いて2月,中央軍事委員会装備発展部は①制度・仕組みの刷新,②参入ハードルの引き下げ,③情報インタラクションの完備,④競争環境の育成,⑤監督管理の強化という5つの領域において,12の措置と45の任務を定めて兵器装備品整備の軍民融合の拡充を図ることを表明した。12月には国務院弁口庁も「国防科学技術工業軍民融合深化発展推進に関する意見」(ガイドライン)を公布し,軍需工業企業の株式制改造に民間資本を積極的に誘致すること,技術革新の拠点と設備・施設や技術基礎資源の軍民共有を図ること,宇宙,サイバー空間,海洋などの分野でサポートすることなどを指示した。今後,官民協力による軍事産業の発展がさらに進むと考えられる。

中国空軍は2015年から,台湾とフィリピンの間のバシー海峡と,日本の沖縄県・宮古島と沖縄本島(あるいは久米島)との間の宮古海峡をルートにして西太平洋に向かう「遠海遠洋訓練」を展開しており,とくに台湾の周囲を回る飛行経路について活動が急増した。12月には中国空軍スポークスマンが,偵察機が「繞島巡航」(島周回パトロール)をした,と表現するほど常態化し,中国でも国営メディアが報じた。

環境問題への対策強化2020年頃の「小康社会」完成目標に向け,質の高い成長へと構造改革が進められている。環境問題においては,大気,水質,土壌の汚染規制が強化された。2015年1月に「環境保護法」が改正されてからは,より厳しい排出許可基準の下,違反行為に対する生産制限や営業停止等が実施された。とくに2017年は『大気汚染防止行動計画』の第1段階最終年であることから,数値目標の達成に向けて行政の取り組みが加速した。

大気汚染対策の重点地域となっている京津冀(けいしんき)(北京市,天津市,河北省)周辺地域に対しては,8月に「京津冀および周辺地区2017~2018年秋冬季大気汚染総合対策攻略行動プログラム」(およびその下位政策6件)が発表され,数値目標(PM2.5の平均濃度を前年同期比15%以上低下など)達成が目指された。これを受けて北部の一部地域では暖房の使用時期となる10月1日から「禁煤令」(石炭禁止令)が実施され,石炭燃焼による大気汚染を防止するため企業や個人の燃焼用石炭の販売,輸送が禁止された。あわせて暖房器具についても,石炭を燃料とするものから電気や天然ガスの使用に転換しようとしたが,多数の地域で改造工事が遅延し,天然ガスの不足も相まって,学校や一般住宅でも暖房が使えないという事態が発生した。

9月13日には環境保護部等6部門が「第13次5カ年規画期の揮発性有機化合物(VOC)汚染防止のための行動方案」を発表した。2020年までにVOC汚染防止管理システムを構築し,重点地域(16省・市),重点産業(石油化学,化学工業,包装・印刷等)でVOCの排出削減を図り,排出量を10%以上引き下げるとした。また2015年9月に習近平が米中首脳会談で表明していたとおり,これまで国内8地域で試行していた排出量取引を11月19日に全国に拡大した。

こうした規制強化の結果,PM2.5防治工作パネルのモニタリングデータによる主要都市のPM2.5月間平均濃度は,北京市が2013年12月の73µg/m3(マイクログラムパー立方メートル)から2017年11月の45µg/m3,上海市が同125µg/m3から42µg/m3,広州市が82µg/m3から39µg/m3と改善がみられた。

一方,2016年7月から2017年8月にかけて4度にわたる全国的な環境保護査察活動が行われた。同査察の担い手である「中央環境保護督察組」は党中央委員会と国務院により批准されており,党中央の権限の下で高い実績を上げた。『環球時報』によれば,9月までに処罰を受けた企業は1万8000社,罰金額は8億7000万人民元(約146億円)に上った。

インターネットを中心とする言論統制の強化習近平政権の下で国内の言論統制は強化の一途をたどっている。6月1日には「インターネット安全法」が施行され,インターネット上の個人情報保護やネット詐欺などへの罰則が規定された。同法は「インターネットの安全の保障,インターネット空間における国家の安全と社会の公益の維持,公民,法人,その他の組織の合法的な権益の保護」を目的とし,その対象には外国企業や個人を含む。インターネット関連商品やインターネットサービスに中国基準を適用すること,中国内で収集したデータを国外に提供する際には中国当局の審査を受けることなど,インターネットに関する経済活動を管理監督する内容となっている。

これと並行して,ネット世論に対する管理も強化された。1月22日に工業情報化部が「インターネット接続サービス市場の浄化および規範化に関する通知」を通達し,同日から2018年3月末まで「インターネット接続サービス市場の規範整備」のため,違法経営行為の集中取り締まりを行うとした。これを受け,通信事業者は仮想プライベートネットワーク(VPN)提供において,電信主管部の承認を得る必要があるという制限を受けることとなった。この規制強化により,7月末にアメリカのアップル社がすべてのVPNアプリを販売停止にした。こうした動きはVPNを通じて個人が「Great Firewall」と呼ばれるインターネットフィルタを迂回することを困難にしている。なお,インターネット違法・不適切情報通報センターの統計によれば,対話アプリやSNS上の通報件数は7月に従来のおよそ2倍(600万件台)に急増し,党大会の開催された10月には過去最大の667万件(前年同月比8割増)に上った。

また,人権活動家などオピニオンリーダーへの締め付けも強化されている。5月には北京大学法学部の賀衛芳教授が,SNS上の発信を当局が妨害していることに抗議するためとして,各種の発信停止を宣言した。また7月には,ノーベル平和賞受賞者で作家の劉暁波が肝臓がんにより死去したことに対し,国外での治療を当局が許可しなかったのではないかと国際社会から批判の声が上がった。3月から拘束されていた台湾のNGO職員,李明哲は11月に国家政権転覆罪で懲役5年の実刑判決を受けた。党大会の前後にはとくに管理が厳しくなり,該当期間中は当局が人権活動家らを北京から連れ出したとも報じられた。また2017年1月1日に「境外非政府組織管理法」(海外NGO管理法)が施行され,海外NGOは公安当局に活動報告を出すことが義務づけられた。

(江藤)

2017年の国内総生産(GDP)は82兆7122億元,実質成長率は6.9%を達成した。政府目標の6.5%前後を上回り,前年の6.7%から0.2ポイント上昇,7年ぶりに前年比成長率を上回った。国家統計局は「穏中向好」(筆者注:安定の中,向上あり)で進む傾向が続いていると評価した。なお,各地方政府発表のGDP合計値が国家統計局発表の全国値と一致しない問題に関して,国家統計局は2017年10月,2019年から地方統計局が国家統計局の基礎データを基にGDPを算出する方法に変更すると発表した。

比較的高い成長率を達成できた要因として,外需の回復が挙げられる。貿易は輸出入とも3年ぶりに前年の実績を上回った。2017年の輸出額は7.9%増の2兆2635億ドルとなり2016年の同7.7%減から一転し増加した。品目別では自動車27.2%増,コンピューター16.6%増,スマートフォン11.3%増など高付加価値製品の伸びが高かった。アメリカ向けが11.3%増となり,対米貿易黒字が2年ぶりに増加した。GDPの項目別寄与率で輸出は9.1%と前年のマイナスからプラスに転じ,成長率の押し上げに貢献した。また,輸入額は15.9%増と前年の5.5%減から急伸した。電気機器,工作機械の増加は製造業の景気回復を示し,高品質な化学品の増加は環境規制強化など構造改革の影響と考えられる。

固定資産投資(農家を含まない)は63兆1684億元で7.2%増,増加率は前年比0.9ポイント低下した。セクター別では,国有企業が10.1%増とけん引したが,民間企業が6.0%増と低迷した。これは債務解消に向けた民間企業の設備投資抑制が背景にある。業種別では,石炭採掘業12.3%減,鉄鋼業7.1%減となり,環境規制対象産業の投資抑制が挙げられる。また10月にはマネーサプライ(M2)が前年同月比8.8%増となり1996年の統計開始以降,最低の伸びとなったことは企業債務削減策等の影響と考えられる。政府はGDP比で過度に水準が高いM2を原因にした住宅価格高騰をコントロールした。住宅市場は国家統計局発表の70大中都市の新築商品住宅指数を2017年月次ベースでみると,7月までは50都市以上が前月比ベースで上昇したが,下半期は同下落した月が続いた。

内需は堅調だった。社会消費品小売総額は10.2%増の36兆6262億元(名目値)だった。11月11日「独身の日」のネット通販商戦におけるEC大手企業20社の売上総額は43.5%増の2540億元,うち最大手アリババ1社で1683億元に達した。自動車販売台数は小型車購入税優遇税率の引き上げ,乗用ガソリン車やディーゼル車に対するナンバー規制を要因に,3.0%増の2887万9000台で,前年の13.7%増から大幅に低下した。他方,新エネルギー車の販売台数は53.3%増の77万7000台,うち電気自動車(EV)が82.1%の46万8000台と台数こそ少ないが急伸が続いている。

消費者物価指数(CPI)の上昇率は1.6%,前年の2.0%から0.4ポイント縮小した。なかでも豚肉や野菜は0.4%の低下となり,2003年以来14年ぶりの下落となった。

人民元の対米ドルレートは,2015年中盤以降の元安ドル高趨勢から,2017年に入り,人民元相場の安定に向けて当局が対外直接投資の規制強化などによって過度な元安を抑制する政策を主導し,元高ドル安趨勢で推移した。「一帯一路」政策やアジアインフラ投資銀行(AIIB)の推進にあたり人民元の国際的地位向上に向けて,2016年に人民元がSDR(IMFからの特別引き出し権)の構成通貨に加わった。第19回党大会で中国人民銀行の周小川総裁は「為替レートはさらに柔軟になる」と発言,発言前には人民銀行が人民元の双方向への柔軟性を高めながら相場を安定的に維持する方針を示した。

成長リスクの回避と構造再編の同時進行2016年12月の中央経済工作会議では,2017年の経済運営方針について,「穏中求進」(安定を維持しつつ前進を求める)をベースに,積極的な財政政策,穏健的な金融政策,為替政策,金融リスクの防止を進めるとした。またサプライサイド構造改革を深化させる1年と位置づけたほか,実体経済の振興,新型の都市化と地域経済をバランス良く発展させるとした。

2017年10月18~24日,第19回党大会が開催された。初日には習近平総書記が第18期中央委員会報告を行い,第1期政権の経済分野の成果と第2期以降の計画を表明した。第1期の成果として,まずGDP総額が54兆元から80兆元に増加し,世界の経済成長に対する中国の貢献率が30%超に高まった点を評価した。次いで,サプライサイド構造改革,経済構造再編,デジタルエコノミー等の新興産業,基礎インフラ建設の推進を積極的に実施したことを述べた。また「創新駆動発展戦略」(イノベーションを推進力とする経済発展戦略)の推進により,イノベーション型の国家建設の成果として,ロケットや中国商用飛機(Comac)社製のC919飛行機など重大な科学技術を続々と世に出した成功例を紹介した。民生分野に関しては,貧困人口6000万人余りが貧困から脱却したことや,都市部新規就業者数が年間平均1300万人以上に増加した実績を評価した。

第2期の経済方針に関しては引き続き2020年までに小康社会を全面的に建設・完成する目標を掲げた。目標達成に向けて,科学教育立国,人材強国,イノベーション推進,農村振興,地域協調発展,持続可能型発展戦略を実施する。2020年から2035年までの第1段階では小康社会の全面的建設と完成を基礎に社会主義現代化の基本的実現を目標に掲げた。2035年から21世紀中葉までの第2段階では,社会主義現代化の基本的実現を基礎に「社会主義現代化強国」を実現する時代とした。

サプライサイド構造改革の取り組み2015年11月に政府が取り組みはじめた「サプライサイド構造改革」は2017年も最重要課題に設定された。具体的には3月の全人代「政府活動報告」,10月の第19回党大会等の重要会議において,「三去一降一補」(「去産能」過剰生産能力の解消,「去庫存」不動産在庫の解消,「去杠杆」金融リスクとなる債務の解消,「降成本」経営コストの削減,「補短板」弱点の補強)を強化するほか,農業のサプライサイド構造改革,実体経済の振興,不動産市場の安定成長を掲げた。

積年の課題である過剰生産能力の解消に関して,国家発展改革委員会は2017年の削減目標として鉄鋼5000万トン前後,石炭1億5000万トン以上を設定した。国家発展改革委員会によると,鉄鋼は天津市や河北省等12の省政府が国有企業と協力し粗鋼生産圧縮計画を策定した結果,9月に目標達成と発表した。また石炭に関して,石炭工業協会によると,7月に目標の85%を達成,遼寧省等では第3四半期に目標達成と発表した。しかし目標達成や景気回復による価格上昇が生産能力を再生させる構造が依然存在している。これに対し,石炭は価格統制を強めているものの,価格高騰に伴う懸念を如何にコントロールするかが課題となっている。2016年末に世界第2位の鉄鋼メーカーとして誕生した宝武鋼鉄集団(宝鋼集団と武漢鋼鉄集団の合併)は2017年9月に年間粗鋼生産量を4000万トン増産し,1億トンとする方針を発表した。政府は過剰生産能力の解消を推進しているものの,増産する巨大メーカーが誕生した。他方,中小・民間企業は設備の老朽化,環境規制に伴う淘汰に直面し,市場が寡占化の方向に向かっている。

国務院金融安定発展委員会の設立金融面での目下の課題は,金融リスクの防止,金融の実体経済への貢献,金融改革の深化等である。金融リスクの発生と拡大の回避に向け,2017年7月14~15日,第5回全国金融工作会議で,国務院金融安定発展委員会の設立が決定し,11月8日に発足した。同委員会設立の目的は金融監督当局(人民銀行,銀行業・証券・保険の各監督管理委員会)間の協調体制の強化である。また各金融監督管理委員会を監督する権限をもち,リスク管理能力の強化を図る。当面は,慎重な金融政策を続けつつも金融改革を深化させ,金融監督当局間での連携を深め,金融リスクの管理能力を高め,リスクを防止していく。具体的には,国有企業の債務のレバレッジ取引解消の推進,ゾンビ企業(経営が破綻しているが,銀行などの支援により倒産しない企業)の処理,地方政府の無責任な資金調達行為の管理・監督等が挙げられる。

金融リスクの防止は,第19回党大会でも取り上げられた重大リスク防止のなかで最重要課題と位置づけられた。金融監督管理の枠組みとして,金融政策とマクロ・プルーデンスが設定された。金融部門のイノベーションの進展に伴う新たなリスクとその解消策として,2017年は小口融資を実施するネット金融に対する調査や管理の強化,仮想通貨での資金調達の禁止および仮想通貨取引所の停止を実施した。

企業債務問題は削減からコントロールに2008年に中国政府は4兆元の景気刺激策を行うなど投資に過度に依存した経済成長パターンが続けられ,債務が急増した。国際決済銀行の債務統計によると,中国のGDPに占める債務残高の比率は2008年末141%から2016年末257%に急増した。この急増は主に地方政府と国有企業のインフラ投資や生産設備増強によるものである。解消策として,マネーサプライの適切なコントロールは当然のこと,中央政府の対地方政府債務の調査・監督の強化,債務の借り換え,デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)の推奨,地方ベースAMC(資産管理会社)の設立等が挙げられる。しかし債権者である銀行の自己資本と貸倒準備金および中央政府の財政余力が比較的厚いこと,企業や個人の資金運用意欲等をふまえると,解消に向けた勢いがみられないのが実情である。むしろ,地域経済の発展に向けたインフラ投資,産業高度化政策に伴う製造業の高度化設備の導入,イノベーション推進に伴う高い資金需要により,債務のさらなる拡大を懸念する見方もある。こうした課題に対して,2017年8月の国務院常務会議で李総理は国有企業の債務の解消,改革の質と効率を高めることを目的に,国有企業の本業以外の投資抑制,債務株式化の推進,過剰生産能力の解消等を指示した。また9月には国有資産監督管理委員会の肖亜慶主任が大手国有企業98社の定款に共産党が経営判断に深く関わることを認める規定を導入したと発表した。

企業債務問題に関しては,2016年の中央経済工作会議での「削減」から,2017年12月の中央政治局会議では「コントロール」する方針に変更された。この背景には,2017年にデット・エクイティ・スワップ等での債務削減が進み,第19回党大会後にデレバレッジ(債務依存の引き下げ)を強めたことが挙げられる。これを受け,2018年に政府はレバレッジの拡大を避けるために,資金供給の蛇口をコントロールすると発表した。こうした近年の債務削減の取り組みは非効率な企業や分野に対する融資制限を行うことで,景気の下押し圧力を回避できていた。しかし今後,構造改革の推進にあたり,資金供給をどのように制限するかが企業債務,金融リスクにとって重要になる。経済成長に与えるマイナスの影響を最小限にする策を講じることで,不良債権を拡大させず,景気を安定化させる運営が要される。

不動産抑制策の効果は限定的不動産市場の混乱は,価格急落による地方財政の悪化,銀行の不良債権の増加,不動産開発投資意欲の低下,資産価値の減少が挙げられる。住宅購入意欲は引き続き強い状況にあり,2016年は規制緩和の結果,不動産バブルが生じた。2016年12月の中央経済工作会議で「住宅は住むもので投機の対象ではない」と述べ,住宅価格高騰下における「バブル発生の抑制,価格乱高下の防止」を示した。この方針の下,2017年は住宅ローンの頭金比率の引き上げ,金利の引き上げ,ローン審査の厳格化等の不動産抑制策を実施した。2018年以降は,賃貸住宅等の住宅供給チャネルの多様化が行われる見込みである。

引き締めは2016年後半以降開始した。不動産価格の抑制策について,中国政府が2014年に常住人口数に基づいて区分した都市別にみると,一級都市(北京,上海,広州,深圳,天津)の不動産平均価格指数は横ばいで推移した好結果がもたらされた。他方,二級都市(重慶市,東部・中部地域の省都などを含む30都市)や三級都市(西部地域の省都,東部・中部地域のその他の都市を含む38都市)の価格は上昇基調にあった。2017年になり二級・三級都市で購入抑制策を開始した。具体的には,3月に厦門,9月に重慶,西安,南昌,南寧,長沙,貴陽,石家荘,無錫の9都市で購入後一定期間内の販売禁止,1軒目購入後の一定期間内での2軒目購入の禁止等であった。こうした抑制策が2017年下半期の中国全体の新築商品住宅指数の下落につながったといえるが,各地域別にみると,規制対象外の都市では価格上昇幅がいまだ大きい状況にある。

また住宅賃貸促進策の発表を受け,2017年下半期以降,賃貸市場拡大への取り組みが加速している。取り組みは,住宅購入価格が高騰する都市だけでない。都市部の少子高齢化に伴い計画された農村からの流入人口の都市定住化政策(「新市民」)を受け,農村と都市間の流動人口数は2016年に2億4500万人,2020年代前半には3億人を突破すると予測されている。賃貸住宅の供給を広げる対策として,2017年7月に国土資源部等が農村集団所有の非農業用地での賃貸住宅建設を13都市で試行する方案を発表し,都市近郊農村の住宅開発を推進することで都市の外延的拡大が見込まれる。賃貸市場の活性化に向けた課題として,賃貸権利(所有権)の明確化,賃借人の利益保障の確保が挙げられる。

世界をリードする中国発ビジネス2012年に開始した「創新駆動発展戦略」(イノベーションを推進力とする経済発展戦略)は,2015年3月の全人代「政府活動報告」で李総理が「大衆による創業,万人によるイノベーション」を中国経済の持続的な発展をけん引する「ダブルエンジン」と位置づけた。2016年5月発表の「国家創新駆動発展戦略綱要」は,2020年にイノベーション型国家への仲間入りを果たし,2030年にイノベーション型国家の前列に並び,2050年に世界的な科学技術イノベーション強国を目指す,という3段階の発展目標を設定した。

このようなイノベーション推進策の下,近年では世界をリードするまでに成長した産業やビジネスが出現してきた。たとえば,ユニコーン企業の台頭,ライドシェア等のシェアリングエコノミー,フィンテックを活用し急速に普及した電子決済システム,環境保護対策を受けた新エネルギー車の開発・製造・販売が挙げられる。

まず,ユニコーン企業の台頭は,経営者が自由闊達にビジネスを展開することで成長を遂げた企業であり,これまで欧米を中心に展開してきたが,近年は中国で急増している。アメリカの投資調査機関CB Insightの調査によると,時価総額トップ10に中国からライドシェアの「滴滴出行」,スマートフォンメーカーの「小米」,O2OやEコマースプラットフォームの「美団大衆点評」,上海の金融企業「陸金所」の4社がランクインした。また,インドやASEANのユニコーン企業に中国企業が関わるケースも増えている。インドでは,スマホ決済Paytmを運営する「One97コミュニケーション」にアリババが出資,ライドシェア大手の「オーラ」に「滴滴出行」が出資している。

次に,シェアリングエコノミーに関しては,自転車,自動車,スマートフォンの充電器,傘等のレンタルビジネスが誕生した。シェアサイクルは2015年以降に普及したビジネスで,約3年間で10社以上が参入したが,すでに大都市では供給過剰に陥り,2017年は「小鳴サイクル」や「悟空サイクル」等のシェアサイクル供給サービス企業が営業を停止した。サービス企業の営業停止により,消費者がシェアサイクルサービス企業に納めたデポジットが返還されないという新たな問題が生じている。これに対し,2017年8月に交通運輸部・国家発展改革委員会など10部門が共同で「シェアサイクルの発展奨励と規範化に関する指導意見」を発表した。シェアサイクルが都市交通の「ラスト1マイル」問題の解決,交通渋滞の緩和,環境に配慮した移動システムの構築に貢献し,シェアリング経済の推進に大きく寄与していると評価したうえで,駐輪問題,デポジットの管理,情報セキュリティー確保等の問題への対応方針を示した。なお,国家情報センターによると,シェアリングエコノミーは今後数年間で年間平均40%前後の成長,GDPに占める比率が2020年に10%,2025年に20%を占める規模に達すると予測している。

イノベーション推進による発展に関する政策として,2017年は6月21日に国家発展改革委員会がサービス業のイノベーションを加速し,中国が「サービス業強国」となるための「サービス業イノベーション発展大綱(2017~2025年)」を発表した。同大綱では2025年までにGDPに占めるサービス業の付加価値比率を60%まで高める目標を設定した。他方,製造業については11月27日に国家発展改革委員会が「製造業核心の競争力増強3カ年行動計画(2018~2020年)」を発表した。同計画は「中国製造2025」に基づいた短期行動計画であり,9分野(軌道交通,船舶・海洋設備,人工知能搭載ロボット,スマートカー,農業設備,医療機器・医薬品,新素材,製造業の人工知能化,重大技術設備)のグレードアップ,コア技術の開発・産業化,中国ブランド育成,中国初世界基準の創出等を掲げた計画である。政府は産業投資ファンドの活用の推進,ベンチャーキャピタル利用の後押し,高い技術力を有する外国企業の買収等の支援を重点的に実施するとした。

新エネ車の生産の義務化2017年の自動車販売台数は前年比3.0%増の2887万9000台であった。成長率は前年の13.7%増よりも大幅に低下したが,世界最大の自動車市場に変わりはない。車種別ではSUV販売台数が1025万台(13.3%増)とけん引したが,セダンは1185万台(2.5%減)だった。また,新エネルギー車(EV,PHEV,水素)の販売台数は前年比53.3%増の77万7000台,うちEV(電気自動車)が同82.1%の46万8000台だった。EV車はガソリン高騰の懸念,エコ意識の向上だけでなく,中国では現在購入税10%が免税措置とされていることや,大都市でのナンバー登録規制の対象外であることが好調な販売を維持している。中国自動車工業協会は,自動車販売台数の伸び率が年初見通しの5.0%増に届かなかった理由として,排気量1600cc以下の乗用車に対する車両購入税の優遇税率調整で小型車の販売が減速したこと,新エネルギー車の補助金引き下げ等の政策見直しが上期の販売に影響したと指摘した。

2017年4月,中国政府は「自動車産業中長期発展計画」を発表し,2020年と2025年までの目標として,生産台数は2020年3000万台前後(うち新エネ車200万台),2025年3500万台前後(うち新エネ車700万台)を掲げた。6月には外資完成車メーカーの参入規制緩和策として,新エネ車生産であれば国内の完成車合弁企業3社目の設立が可能となった。すでにドイツのフォルクスワーゲンは3社目合弁を江淮汽車(JAC)と,アメリカのフォードは衆泰汽車との間で合弁契約を締結した。

2017年は新エネ車生産台数目標達成に向けた具体的方策が示された。新エネ車市場の拡大に関しては,9月に工業情報化部などが新たな燃費規制となる「NEV(新エネ車:“New Energy Vehicle” NEV=PHEV+EV+FCV)規制」に対する「乗用車企業平均燃費・新エネ車クレジット並行管理弁法」を公布した。同弁法は乗用車メーカーに新エネ車生産を課すもので,2019年に開始する。乗用車メーカーの生産・輸入台数に占める新エネ車比率の目標を2019年10%,2020年12%と設定し,その目標比率が未達成の場合,他社の余剰クレジットを購入し補填,罰則としてICE車の生産停止や減産措置等となる。こうした新エネ車生産の義務化により日系を含む完成車メーカーは開発を急ピッチで進めている。

「一帯一路」沿線諸国とのプロジェクトが拡大5月14~15日,中国政府は北京市で「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムを開催し,習主席が「手を携えて『一帯一路』構築を推進する」と題する基調演説を行った。演説では「一帯一路」関係国との貿易総額が3兆ドル超,中国の投資額が累計500億ドル超に達し,今後3年間で「一帯一路」建設に参加する途上国と国際組織に対し600億元を援助する等の計画を発表した。

2017年の中国と「一帯一路」沿線59カ国との貿易額は17.8%増の7兆4000億元,うち輸出額が12.1%増の4兆3000億元,輸入額が26.8%増の3兆1000億元だった。非金融類直接投資額は1.2%減の143億6000万ドル,M&A件数は62件だった。大型プロジェクトとして「中国-タイ鉄道」第1期着工,「中国-ラオス鉄道」初のトンネル開通,「東アフリカ鉄道網」起点のケニア長距離鉄道の開通,「中国ベラルーシ工業団地」「スエズ経済貿易協力区」の設立等が挙げられる。なお,M&Aの最大規模のプロジェクトは中石油集団と華信投資が28億ドルでアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ石油の株式12%を取得した案件だった。

2016年1月に開業したAIIBの参加国・地域数は創設時57カ国・地域だったが,2017年には84カ国・地域に拡大した。AIIBは2016年に計9件のインフラ関連プロジェクトに融資,2017年の融資プロジェクトは北京ガス集団のガス導管敷設等基礎インフラ向け融資を拡大し,開業後2年間の累計件数が24件,融資総額が42億ドルに達した。

「一帯一路」沿線諸国との協力関係の強化は,中国が抱える国内経済の課題を解決するテコとなりうる。インフラ関連プロジェクトは鉄鋼等部材の輸出増加により過剰生産問題の解決の糸口になる。また,沿線諸国との経済関係の強化に向けた鉄道や海路等の輸送網の構築により,中西部地域と海外市場とのコネクティビティが形成され産業が発展することで,地域間経済格差の縮小に貢献する潜在力を備えている。

(森)

中国政府は経済進出と軍事・外交を一体化させた戦略を展開している。中国にとって目下の最大のねらいは,前述の「一帯一路」構想を国際社会に定着させることである。5月14~15日に北京市で国威をかけて開催した「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムには,アメリカや北朝鮮を含む130カ国・地域が参加した。インドが招待を受けながらも参加しなかったことが注目された。

南シナ海の領有権問題においては経済力を背景に,域内の関係国による解決を主張し,域外国の関与を排除する構えである。5月18日に中国とASEANが開いた高級事務レベル会合では,紛争解消に向けた「行動規範」(COC)の枠組み草案の合意に達した。だが8月6日の外相会議で承認された枠組みは,「航行の自由」確保を目的に挙げながら,法的拘束力を持たない内容となっていた。これに対し,翌7日に閣僚級戦略対話を開催した日米豪の三カ国は,「威圧的な一方的行動に対して強い反対を表明」し,引き続き協議されるCOC本案には法的拘束力を持たせるよう求めた。8月29日にはブルネイで,ASEAN諸国と日米中3カ国の国防相が参加するASEAN拡大国防相会議が開催され,COCの早期策定で合意,11月13日の中国・ASEAN首脳会議では本案策定に着手することで合意した。この間,中国側は実施していないと述べていた,ベトナムなどと領有権を争う西沙(英語名・パラセル)諸島での開発を進めていたことが確認された。

他方,中国の経済力に屈したのがスリランカである。南部のハンバントタ港の開発は中国の貸し付けにより進められたが,その債務が返済不能になった。そのためスリランカ国営企業と中国国有企業は7月29日に,スリランカ側が中国側に港の管理会社の株式の70%(運営権を含意)を99年間譲渡することで合意した。スリランカ政府は港を軍事目的で利用させないとしているが,2014年には同国のコロンボ港に中国軍の潜水艦が寄港したこともあり,実態は不透明である。

中国の対外的な経済活動が海洋進出拡大に直結している現実に対し,危機意識を強めたアメリカ,日本に加えてインドが協調し,法による国際秩序に基づいた対中けん制を模索した。2016年8月にケニアで開催されたアフリカ開発会議(TICAD)の基調演説で安倍首相が発表した「自由で開かれたインド太平洋戦略」について,11月10日にベトナムでのアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議で演説したトランプ大統領はこれを共有したと述べ,11月15日には日印首脳会談で安倍首相とモディ印首相が,この構想の実現に向け連携することで一致した。「自由で開かれたインド太平洋」は,「一帯一路」のうちの「21世紀海上シルクロード」(いわゆる「海のシルクロード」)と対象地域は重なっているものの,自由,民主主義,法の支配といった普遍的価値を前提とする点で対照的である。さらに普遍的価値観を共有する国々への支援,そのための海上保安能力の強化や法制度整備等での協力を打ち出したことは,「海のシルクロード」への対抗と受け止められた。

11月には,権威主義国家であるロシアや中国が,国際社会で自国の主張を押し通すために用いる強引な政治的圧力を「シャープ・パワー」と位置づける論考が「全米民主主義基金」(NED)より発表された。「シャープ・パワー」に関する論考は増えており,中国による国際世論に対する抑圧への警戒感が高まっている。

米トランプ政権との関係構築オバマ政権は協調・対話を軸とする対中政策を展開したが,南シナ海での大規模な埋め立てやサイバーセキュリティに関する議論が平行線をたどった。これと対照的に1月に発足したトランプ政権は,対話と圧力を併用している。良好な関係が演出されたのは,4月にアメリカで,11月には中国で開かれた米中首脳会談であった。これらの会議では北朝鮮問題(後述)と経済の貿易不均衡が主たるテーマであった。一方,12月18日にトランプ政権として初めて発表した「国家安全保障戦略」(NSS)では,中国を「競合勢力」(competitor)と位置づけ対抗姿勢を明確にした。

4月の首脳会談を控えた3月30日,アメリカ通商代表部(USTR)は「2017年版外国貿易障壁報告書」(NTE)のなかで,最大の貿易赤字相手国である中国の貿易障壁は,知的財産権保護,産業政策,サービス障壁,デジタル貿易,農業,透明性,法制度にあると明記した。とりわけ,CPUや半導体分野は,知的財産の国内所有,大規模研究開発,生産拠点設立等の技術移転の有無を基準に,許認可や投資インセンティブ付与を判断する差別的な対応,および中国企業に海外の技術が渡るようにハイテク分野で外資系企業買収のために補助金が供与されていること等の問題を指摘した。

トランプ大統領との初めての首脳会談は,習近平国家主席が4月6~7日に訪問したアメリカ・フロリダ州で行われた。米中戦略経済対話に代わる新たな二国間の対話の枠組みとしての米中包括協議の設置,アメリカの対中貿易赤字縮小に向けた「100日計画」(アメリカ産牛肉の輸入解禁と保険・証券会社に対する外資出資規制の緩和等)の策定,中国の北朝鮮への圧力強化に対して「100日猶予」を考慮することで合意した。

一方,6月27日にアメリカ国務省は「2017年人身売買報告書」発表,中国を最低ランクとして評価した。また南シナ海問題において,トランプ政権は2017年中には4回の「航行の自由」作戦を実施,6月4日にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)では,マティス国防長官が中国の軍事拠点化に懸念を表明した。さらに8月14日,トランプ大統領は中国に対し,アメリカの「通商法第301条」(スーパー301条)に基づき,知的財産権の侵害,アメリカ企業の中国申述条件として技術移転を迫られる状況についての調査を指示した。これに対して中国商務部報道官は翌日,アメリカが両国の経済貿易関係を侵害する行動をとるならば絶対に看過せず,中国の合法的な権益を固く守るため,あらゆる適切な措置を講じると強い懸念を示した。

2回目の米中首脳会談は11月8~10日,トランプ大統領が就任後初めて中国を訪問する形で実現した。9日の会談ではトランプ大統領からアメリカの対中貿易赤字の解消が求められた。これに対し,習国家主席はアメリカのLNG,農産物,映画の輸入を増加することで合意した。また貿易赤字の解消に向け,中国によるボーイング社製航空機の購入(約370億ドル相当),中国石油化工集団とアメリカ企業が共同でアラスカ州の天然ガス田を共同開発するなど,米中企業総額約2500億ドル(約28兆円)に及ぶ巨額の商談を成立させた。さらに投資規制の更なる緩和方針として,2018年6月までに自由貿易試験区内に完成車工場を設立する場合は現行の合弁出資規制を撤廃する試行措置を開始すること,自動車の輸入関税の段階的引き下げ,および銀行,証券,生保の外資出資制限の段階的撤廃を発表した。

台湾問題をめぐっても,米中間の協調と対立がみられた。2月9日の米中首脳電話会談でトランプ大統領は,「『一つの中国』政策を尊重する」と述べ,中国側を安堵させた一方,6月29日には台湾への約14億2000万ドルの武器売却を議会に通知した。習近平政権は台湾で独立志向の民進党による蔡英文政権が成立して以来,台湾に対する外交圧力を強化してきた。6月12日には中米パナマと中国の国交樹立(パナマと中華民国は国交断絶),さらにUAE,バーレーン,エクアドル,ヨルダン,ナイジェリアの5カ国に対して台湾の在外公館の名称を「中華民国」から「台北」に改める変更を台湾側に求めるよう要請するなど,国際社会における台湾の「生存空間」を狭める措置を取っている。これに対しトランプ政権は,2018年1月9日に連邦議会の下院は「台湾旅行法案」(Taiwan Travel Act, H.R.535)および「台湾のWHA(世界保健機関WHOの年次総会)参与支持法案」(H.R.3320)を全会一致で可決するなど,台湾を支持する姿勢を見せた。

朝鮮半島情勢に起因する摩擦東アジア地域における最大の懸念要因は北朝鮮によるミサイル発射実験と核開発であった。11月15日に発射実験を行った新型の大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星15」について,北朝鮮の国営放送である朝鮮中央テレビは,アメリカ全土に到達可能でかつ超大型重量級の核弾頭装着が可能だと説明した。

朝鮮半島問題に対して平和的方法による解決を主張した習近平政権に対し,トランプ政権は,4月6~7日の米中首脳会談では具体的行動までの100日の猶予期間を設けるなど,圧力強化を求めてきた。こうした動きに対し8月11日に中国外務省の耿爽報道官は定例記者会見で「最近,朝鮮半島の核問題について,いわゆる『中国責任論』を大げさに強調している人がいる」と述べ,緊張を高めているのは中国ではないと反発した。一方,中国商務省は8月14日に,翌15日から北朝鮮に対する石炭,鉄鉱石,鉛,海産物の禁輸を実施すると発表した。8月5日に国連安全保障理事会が決定した新たな制裁案に同調することで,北朝鮮に圧力をかけると同時に,国際社会に対して中国が制裁に取り組んでいることをアピールするねらいがあったと考えられる。

北朝鮮に対するミサイル防衛策のため,米韓両政府が合意していた在韓米軍の終末高高度防衛(THAAD)ミサイルの暫定配備が9月7日に完了した。THAAD配備に反発して中国政府は,韓国への旅行を制限するなどの報復措置をとり,両国の経済関係は停滞していた。10月30日に康京和(カン・ギョンファ)外交部長官が国会国政監査で明らかにし,翌31日に両国外務省が発表した「韓中関係改善に関連した両国の協議の結果」では,韓国は①アメリカとのMD(ミサイル防衛)構築,②THAADの追加配備,③韓米日軍事協力への参加,に応じないとの立場を明らかにした。中国側はこれを履行すべきだと迫っており,日米は対北朝鮮問題で関係各国の協調が乱れることを懸念している。

なお,中国は北朝鮮への対応についてロシアと足並みをそろえている。7月4日にモスクワでプーチン大統領と習近平国家主席の首脳会談が行われた際にも,北朝鮮の核・ミサイル開発と米韓軍事演習を共に中止するよう求める考えで一致した。同様に9月3日に福建省アモイ市で,また11月10日にベトナム・ダナンで開かれた首脳会談においても,対話による解決を目指す方針で連携を取る方針を確認した。中国はロシアが主導する旧ソ連5カ国の経済ブロック「ユーラシア経済同盟」と「一帯一路」構想の連携を目指すことでも同意するなど,ロシアとの戦略的パートナーシップを深める方針である。

日中関係2017年に日中関係は,本格的な改善に向かった。その契機は,日本側が中国の「一帯一路」構想への協力を表明したことであった。5月の「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムに日本政府は,自民党の二階俊博幹事長,松村祥史経済産業副大臣らからなる代表団を派遣,フォーラムの翌16日に二階幹事長は習国家主席と会談して安倍首相からの親書を手交した。6月5日には,安倍首相が第23回国際交流会議「アジアの未来」で「一帯一路」に条件が整えば協力する,と発言した。象徴的だったのは11月11日,APEC首脳会議が開かれたベトナム・ダナンでの安倍・習会談である。5回目となる安倍首相との首脳会談で初めて,笑顔を見せた習近平国家主席の写真が中国国内で報じられた。12月4~5日に開かれた第3回日中企業家および元政府高官対話では,安倍首相が「『自由で開かれたインド太平洋戦略』の下,中国とも大いに協力できる」と「一帯一路」への協力を強調した。これに対し,中国側は歓迎しつつも警戒感を示した。12月9日に王毅外交部長は「国際形成と中国外交シンポジウム」(中国国際問題研究院,中国国際問題研究基金会主催)で演説し,日本側の「対華関係改善の措置を重視」し,「『一帯一路』建設への参与を歓迎する」と述べつつも,日本側に改善に向けた「行動」を希望すると述べた。また王外相は中国外交を総括したなかで,日本をインドや韓国と同列の「周辺国」と位置づけた。

日中間の尖閣諸島・東シナ海をめぐる緊張は継続している。海上保安庁によれば,中国公船は尖閣諸島周辺の接続水域内をほぼ毎日航行し,1カ月間に3回程度の頻度で領海侵入をするようになった。偶発的衝突を避けるための中国軍と自衛隊の間の緊急連絡体制である「海空連絡メカニズム」構築は,2008年から交渉が進められているがいまだ運用には至ってない。12月5~6日の第8回日中高級事務レベル海洋協議では同メカニズムについて「前向きな進展を得た」ため,「来年前半に合意めざす」とされた。

台湾問題について,日中間で微妙な駆け引きが続いている。習近平国家主席は2014年以来の日中首脳会談で初めて7月,11月の2回の会談で「台湾問題」を提起した。11月11日の会談では「日中関係の政治的基礎となる重大な問題」として歴史問題と台湾問題は「四つの政治文書」に則るよう日本側に求めた。安倍政権下での日台関係は比較的良好に推移している。1月には日本の対台湾交流窓口の名称が「交流協会」から「日本台湾交流協会」に変更され,台湾側でも5月に窓口機関である「亜東関係協会」を「台湾日本関係協会」に変更した。また,3月25日には赤間二郎総務副大臣が公務で台湾を訪問した。1972年の日台断交後は日本の政府高官の公式の派遣は控えられてきたため,初めての副大臣級の派遣として耳目を集め,中国外交部はこれを厳しく批判していた。

日中間の経済協力においては,9月26日に日本政府が中国向けの政府開発援助(ODA)として1979年から続けてきた円借款の貸し付けが完了した。新規の貸し付けは2007年度で終了していた。対中ODAとしては技術協力と草の根資金協力(住民に直接裨益する小規模な事業への資金供与)が継続している。

中印関係国境対立の過熱を最大の要因として,インドと中国の緊張関係が高まった。ブータンが実効支配するドークラーム高地で,6月に中国が道路建設を始めたことがきっかけであった。ブータンが中国に抗議したことを受け,インド陸軍が部隊を派遣,人民解放軍とおよそ2カ月にわたって対峙した。8月28日にインド外務省は双方が現地から迅速に撤退する合意を発表し,29日には中国外交部がインド側の完全撤退を確認したと発表した。だが中国側の部隊は付近での工事等を継続しているうえ,中国国防省の呉謙報道官は11月30日の記者会見で「中国の領土」という原則に基づいて部隊の配置を決定すると発言,ドークラーム地区での駐留を否定しなかった。一方インドでは,中国との国境付近にある北東部アルナーチャル・プラデーシュ州のタワングに鉄道網を延伸する計画があり,この地域を「南チベット」として領有権を主張する中国側が反発した。なお4月4~11日には同州をダライ・ラマ14世が訪問し,中国側はこれを批判していた。

対立は経済面でも表面化している。インド政府は5月の「一帯一路」の国際フォーラムに代表団を派遣しなかった。さらに同フォーラム開催前日の5月13日にインド外務省は,参加を拒否した理由として中国の返済不可能な負債などの問題点や「中パ経済回廊」での領有権問題を指摘し,中国に「意味のある対話」を求める声明を発表した。これに先立ち2016年末のアフリカ開発銀行の年次総会では,インドのモディ首相が日印首脳会談で合意された「アジア・アフリカ成長回廊」(AAGC)を発表した。日印両国が共同出資して東アジアからアフリカにかけた地域で発電所,高速道路,港湾などの産業インフラを整備する構想で,対象国にとっては中国からの融資に対する代替手段となりえる。インドや日本は一国では中国の経済的な競争相手となりえないが,中国への経済的な一極集中を避けるため,協調してバランシングを図っている。

(江藤,森)

国内政治における着目点は,集団指導体制を基本とする従来の政権運営の在り方をどのように制度改変していくかである。3月の全国人民代表大会で「中華人民共和国憲法」を改正し,国家主席の任期を撤廃したことで,習近平政権が長期化する可能性が高まった。集権的体制の下でより効率的な国家運営が目指され,2020年の全面的な「小康社会」達成に向けて,汚職,環境問題,貧困問題への対策で成果を上げるであろうが,同時に,自由な言論空間はますます狭められると予想される。

国内経済に関して言えば,2018年は習政権第2期の1年目,改革開放政策施行から40年目を迎える節目,第13次五カ年計画(2016~2020年)の折り返し年として,極めて重要な1年と位置づけられる。マクロ経済政策は,安定を保ちつつも,総需要の適度な拡大から質の高い発展を重視する方針に基づいた改革を行う。2017年12月の中央経済工作会議においては2020年までの3年間の課題として,金融リスクの防止,貧困からの脱却,環境汚染防止が挙げられた。2018年は積極的財政政策を継続しつつも地方政府の債務管理を強化し,穏健な金融政策の下でのマネーサプライの的確なコントロールを行う方針が示された。質の高い発展の推進に向けた重点業務として,サプライサイド構造改革の深化,国有企業など各市場主体の活力の引き出し,農村振興戦略の実施,地域強調発展戦略の実施,全面的開放の新局面構築の推進,保証を高めた民生レベルの改善,住宅制度改革,生態文明建設推進の加速を掲げた。

対外関係においては,中国が「社会主義現代化強国」を目指すなかで,どのような国際ルールを設定していくかが課題となる。日中関係では8月に平和友好条約締結40周年を迎えるなど,関係改善の基調が続くと考えられる。日本で開催される予定の日中韓首脳会談をふまえ,日中間で首脳の相互訪問を実現できるかがカギである。また北朝鮮をめぐって韓国,アメリカとどのように協調していくかも注視される。

(江藤:地域研究センター)(森:大東文化大学)

| 1月 | |

| 1日 | 中国外貨取引センターは人民元指数の通貨バスケットに,新たに11カ国の通貨を追加。 |

| 1日 | 「境外非政府組織管理法」(海外NGO管理法)施行。 |

| 5日 | 国務院「第13次五カ年計画におけるエネルギー節減・排出削減の総合業務計画」発表。環境汚染物の排出削減を強化。 |

| 11日 | 中国共産党第19期中央紀律検査委員会第2回全体会議(~13日)。国家監察体制の推進を決定。 |

| 12日 | 国務院「対外開放の拡大,外資の積極利用の若干措置に関する通知」公布・施行。 |

| 17日 | 習近平国家主席,世界経済フォーラム2017年度年次総会(ダボス会議,~20日)開幕式で基調講演。 |

| 18日 | 習国家主席,国連ジュネーブ本部で「共に人類の運命共同体を築こう」と題する基調講演。 |

| 20日 | 国家統計局,2016年統計公報を発表。GDP成長率は6.7%の74兆4127億元。 |

| 20日 | トランプ米大統領の就任。 |

| 22日 | 中央政治局会議で中央軍民融合発展委員会の設置を決定。 |

| 22日 | 工業情報化部が「インターネット接続サービス市場の浄化および規範化に関する通知」を通達。 |

| 23日 | 北京市,山西省,浙江省の3カ所で試験的に国家監察委員会を設立。 |

| 2月 | |

| 5日 | 農業の供給側の構造性改革の推進と農業・農村の発展の新エンジン育成の加速に関する2017年「中央1号文件」を公布。 |

| 6日 | 中央全面深化改革領導小組第32回会議。 |

| 9日 | 米中首脳電話会談でトランプ大統領は,「『一つの中国』政策を尊重する」と発言。 |

| 10日 | 国連社会開発委員会第55回会議。 |

| 23日 | 習国家主席,河北省安新県を訪問。計画中の「雄安新区」を視察。 |

| 28日 | 中央財経領導小組第15回会議。 |

| 3月 | |

| 2日 | 第19期中央軍民融合発展委員会第1回全体会議。習近平総書記が講話を発表。 |

| 5日 | 第12期全人代第5回会議(~15日)。李克強総理,政府活動報告を発表。2017年のGDP成長率目標6.5%前後。 |

| 23日 | ボアオ・アジア・フォーラム年次総会(~26日),張高麗副総理が基調講演。 |

| 23日 | アジアインフラ投資銀行(AIIB),香港など13カ国・地域の加盟申請を新たに承認。 |

| 24日 | 中央全面深化改革領導小組第33回会議。 |

| 25日 | 日本の赤間二郎総務副大臣,公務で台湾を訪問。 |

| 25日 | 中国・豪経済貿易合作フォーラム。 |

| 31日 | 国務院は遼寧省,浙江省,河南省,湖北省,重慶市,四川省,陜西省に自由貿易試験区の設置を決定。 |

| 4月 | |

| 1日 | 首都北京のサブセンターとして河北省保定市管轄の雄県,容城県,安新県およびその周辺に跨る地域を「雄安新区」として建設すると発表。 |

| 6日 | 習国家主席が訪米(~7日)。 |

| 6日 | トランプ政権になって初めての米中首脳会談,アメリカのフロリダ州で開催。 |

| 18日 | 郭文貴が国際指名手配に。 |

| 19日 | 習総書記,広西チワン族自治区訪問。古代海上シルクロード早期の始発港の1つである北海の港湾等を視察。 |

| 25日 | 工業情報化部等が「自動車産業中長期発展計画」発表。 |

| 5月 | |

| 13日 | インド外務省,「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムに参加しない理として対中批判の声明を発表。 |

| 14日 | 「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム,北京市で開催(~15日)。 |

| 16日 | 自民党の二階俊博幹事長が習国家主席と会談。安倍首相の親書を手交。 |

| 18日 | 中国とASEANの南シナ海問題をめぐる高級事務レベル会合,貴州省貴陽市で開催。「行動規範」(COC)の枠組みに合意。 |

| 6月 | |

| 1日 | 「インターネット安全法」施行。 |

| 9日 | 上海協力機構(SCO)加盟国元首理事会第17回会議,カザフスタンで開催。習国家主席が出席。 |

| 12日 | パナマと中国の国交樹立。 |

| 16日 | 第2回AIIB年次総会,韓国済州で開催(~18日)。 |

| 16日 | AIIB理事会。アルゼンチン,マダガスカル,トンガの加盟意向を認可。 |

| 18日 | 福建省第9回海峡フォーラム(~23日)。 |

| 21日 | 習総書記,山西省を視察,貧困脱却座談会等を開催(~23日)。 |

| 21日 | 国家発展改革委員会「サービス業イノベーション発展大綱(2017~2025年)」発表。 |

| 26日 | 中央全面深化改革領導小組第36回会議。 |

| 27日 | 日中第18回商務部・経済産業省副閣僚級定期協議。 |

| 27日 | アメリカ国務省が「2017年人身売買報告書」発表,中国を最低ランクと評価。 |

| 29日 | トランプ政権,台湾への約14億2000万ドルの武器売却を議会に通知。 |

| 29日 | 第7回日中高級事務レベル海洋協議,福岡市で開催(~30日)。 |

| 30日 | 国務院扶貧開発領導小組第18回全体会議。 |

| 7月 | |

| 1日 | 香港の返還20周年記念大会・香港特別行政区第5期政府就任式。 |

| 4日 | 中ロ首脳会談,モスクワで開催。 |

| 7日 | G20第12回サミット,BRICS首脳非公式会合,ドイツで開催。 |

| 13日 | 中国の民権活動家で作家の劉暁波が死去。 |

| 14日 | 第5回全国金融工作会議。銀行の不良債権処理と株式会社改革を決定(~15日)。 |

| 14日 | 孫政才重慶市党委員会書記が北京で身柄拘束,翌15日に正式に解任。 |

| 16日 | 米中「100日計画」最終日。 |

| 17日 | 中央財経領導小組第16回会議。 |

| 19日 | 第1回米中全面経済対話,ワシントンで開催。 |

| 19日 | 国内8地域で試行していた排出量取引を全国に拡大。 |

| 27日 | 国務院「固体廃棄物の輸入を全面禁止する実施計画」公布。 |

| 28日 | 中央軍事委員会常務会議。 |

| 29日 | スリランカ・ハンバントタ港の99年間の運営権を中国の国有企業「招商局港口」が獲得。 |

| 29日 | アメリカのアップル社が中国国内でのすべてのVPNアプリを販売停止。 |

| 30日 | 内蒙古自治区の朱日和訓練基地で中国人民解放軍建軍90周年軍事パレード。 |

| 31日 | 中国人民解放軍建軍90周年記念招待会。 |

| 8月 | |

| 1日 | 北京で中国人民解放軍建軍90周年記念式典開催。 |

| 1日 | 人民解放軍初の海外基地をジブチに開設。 |

| 2日 | 交通運輸部など「シェア自転車の発展奨励と規範化に関する指導意見」発表。 |

| 6日 | 中国・ASEAN外相会議,フィリピン・マニラで開催。 |

| 7日 | 日米豪閣僚級戦略対話。 |

| 11日 | 中国外務省報道官が北朝鮮問題での「中国責任論」に反発。 |

| 14日 | トランプ大統領,アメリカの「通商法第301条」に基づく中国に対する調査を指示。 |

| 14日 | 中国商務省は15日からの北朝鮮に対する石炭,鉄鉱石,鉛,海産物の禁輸実施を発表。 |

| 24日 | 中国商務省報道官がアメリカの「通商法第301条」に基づく知的財産権侵害調査に対し,中国と中国企業の合法的な利益を断じて守ると発言。 |

| 28日 | インド外務省は中印両軍がドークラーム高地から即時撤退と発表。翌29日に中国側はインド軍の撤退を確認。 |

| 29日 | 中央全面深化改革領導小組第38回会議。 |

| 29日 | ASEAN拡大国防相会議,ブルネイで開催。 |

| 9月 | |

| 1日 | 中国人民銀行は金融機関に対して,インターバンク市場の1年超の譲渡性預金証書(NCD)の発行の禁止を開始。 |

| 3日 | 第9回BRICS首脳会議,福建省アモイ市で開催(~5日)。 |

| 3日 | 中ロ首脳会談,福建省アモイ市で開催。 |

| 7日 | 改訂「宗教事務条例」公布。 |

| 7日 | 在韓米軍の終末高高度防衛(THAAD)ミサイルの暫定配備が完了。 |

| 8日 | 中国人民銀行「外貨リスク準備金調整政策に関する通達」発表。 |

| 8日 | 日中国交正常化45周年記念式典開催。河野洋平日本国際貿易促進協会会長と兪正声中国人民政治協商会議主席が北京で会見。 |

| 12日 | 主要国際経済組織責任者第2回『1+6』円卓対話会。 |

| 12日 | 国務院扶貧開発領導小組第20回全体会議。 |

| 13日 | 環境保護部等6部門が「第13次5カ年規画期の揮発性有機化合物(VOC)汚染防止のための行動方案」を発表。 |

| 18日 | 党中央政治局会議。 |

| 22日 | 重慶市,西安市など8都市で不動産取引の抑制策を強化(~23日)。 |

| 23日 | 第19期中央軍民融合発展委員会第2回全体会議。習総書記が講話を発表。 |

| 26日 | 日本の対中円借款の貸し付け完了。 |

| 27日 | 工業信息化部等「乗用車企業平均燃費・新エネ車クレジット並行管理弁法」発表。 |

| 10月 | |

| 1日 | 北部の一部地域で「禁煤令」(石炭禁止令)を実施。 |

| 4日 | 第1回米中執法・サイバー安全対話(~6日)。 |

| 11日 | 中国共産党第18期中央委員会第7回総会開会(~14日)。 |

| 18日 | 中国共産党第19回全国代表大会開会(~24日)。 |

| 25日 | 中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議。中央政治局常務委員会委員,同委員等の党主要人事を発表。 |

| 27日 | 第15回日中安全対話。 |

| 27日 | 党中央政治局会議。 |

| 29日 | 第19期中央紀律検査委員会常務委員会第1回会議。 |

| 30日 | 国家統計局が2019年からGDP算出方法の変更を発表。 |

| 30日 | 韓国の康京和外交部長官が国会国政監査で「韓中関係改善に関連した両国の協議の結果」に言及,翌31日に両国外務省が発表。 |

| 31日 | 新たな中央政治局常務委員全員が上海市と浙江省を視察。 |

| 11月 | |

| 2日 | 中央軍事委員会の上将昇進式。張昇民中将が上将に昇進。 |

| 3日 | 工業情報化部,環境保護部が「2+26都市一部工業産業2017-2018年秋冬季ピークシフト生産に関する通達」を公表。 |

| 8日 | 国務院金融安定発展委員会設立。 |

| 8日 | トランプ大統領,来訪(~10日)。 |

| 9日 | 北京にて米中首脳会談。 |

| 10日 | 中国政府が金融業務に関する外資参入規制を緩和。 |

| 10日 | アジア太平洋経済協力(APEC)閣僚会議/首脳会議,ベトナム・ダナンで開催。 |

| 10日 | 中ロ首脳会談,ベトナム・ダナンで開催。 |

| 11日 | 安倍首相がダナンにて習国家主席と会談。 |

| 11日 | 「独身の日」,ネット通販アリババ1社で1683億元の売り上げ。 |

| 13日 | 安倍首相がマニラにて李総理と会談。 |

| 13日 | 中国・ASEAN首脳会議,フィリピン・マニラで開催。 |

| 15日 | 日印首脳会談。 |

| 15日 | 北朝鮮が新型の大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星15」の発射実験。 |

| 20日 | 第19期中央全面深化改革領導小組第1回会議。 |

| 20日 | 工業情報化部・国家発展改革委員会等16部門が「民間投資作用を発揮し,製造強国戦略の実施を推進することに関する指導意見」を発表。 |

| 21日 | 日本経済界代表訪中団が北京にて李総理と会見。 |

| 23日 | 張陽前中央軍事委員会政治工作部主任が自殺。 |

| 27日 | 第7回中国・中東欧国家経貿フォーラム,ハンガリーで開催。李総理が出席。 |

| 27日 | 国家発展改革委員会「製造業核心の競争力増強3カ年行動計画(2018~2020年)」発表。 |

| 28日 | 台湾のNGO職員である李明哲に国家政権転覆罪で懲役5年の実刑判決。 |

| 12月 | |

| 1日 | SCO政府首脳理事会第16回会議,ロシア・ソチで開催。李総理が出席。 |

| 4日 | 第3回日中企業家および元政府高官対話,東京で開催(~5日)。 |

| 4日 | 国務院弁口庁が「国防科学技術工業軍民融合深化発展推進に関する意見」を公布。 |

| 5日 | 第8回日中高級事務レベル海洋協議(~6日)。 |

| 8日 | 党中央政治局会議。企業債務問題を「削減」から「コントロール」の方針に変更。 |

| 9日 | 王毅外交部長,「国際形成と中国外交シンポジウム」で演説。日本を「周辺国」に位置づけ。 |

| 11日 | AIIBが対中国向け融資を初めて認可。北京市内の農村部での天然ガス管ネットワークプロジェクト等。 |

| 11日 | 新華社通信,最高人民検察院が孫政才の立件を決定と報道。 |

| 12日 | AIIBが欧州投資銀行との連合融資によるインド都市地下鉄建設を認可,AIIBとしては初の地下鉄建設融資。 |

| 12日 | 中国空軍の申進科報道官が,定例常態化した遠洋訓練について「繞島巡航」(島周回パトロール)と表現。 |

| 13日 | 南京大虐殺犠牲者国家追悼式,習国家主席らが出席。 |

| 18日 | トランプ大統領が「国家安全保障戦略」を発表。 |

| 18日 | 中央経済工作会議(~20日)。 |

| 19日 | 8地域で試行してきた排出量取引の全国実施を開始。 |

| 25日 | 全国商務工作会議にて「一帯一路」地域との経済貿易協力の強化,第1回中国国際輸入博覧会の開催など決定。 |

| 26日 | 財政部等4部門が2018年1月1日から新エネルギー車の購入税免税の3年延長を発表。 |

| 28日 | 中央農村工作会議(~29日)。 |

| 31日 | 小型車購入税減税措置終了。 |

(注)1)2017年のデータはすべて速報値。2)都市部失業率は,各地の就業サービス機関に失業登録を行った人数に基づく数値である。

(出所)『中国統計年鑑2017』,

国家統計局ウェブサイト(http: //www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574917.html)。

(出所)『中国統計年鑑2017』。

(注)1)2017年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(注)1)2017年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(出所)海関(税関)総署『各年12月輸出入商品主要国別(地域)総額表』より。

(注)1)その他投資には,金融デリバティブを含まない。

(出所)『中国統計年鑑』(各年版)。

(出所)『中国統計年鑑2017』,中国財政部ウェブサイト(http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/dfzgl/sjtj/201801/t20180117_2797514.html)(http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/201801/t20180125_2800116.html)。