2018 年 2018 巻 p. 203-216

2018 年 2018 巻 p. 203-216

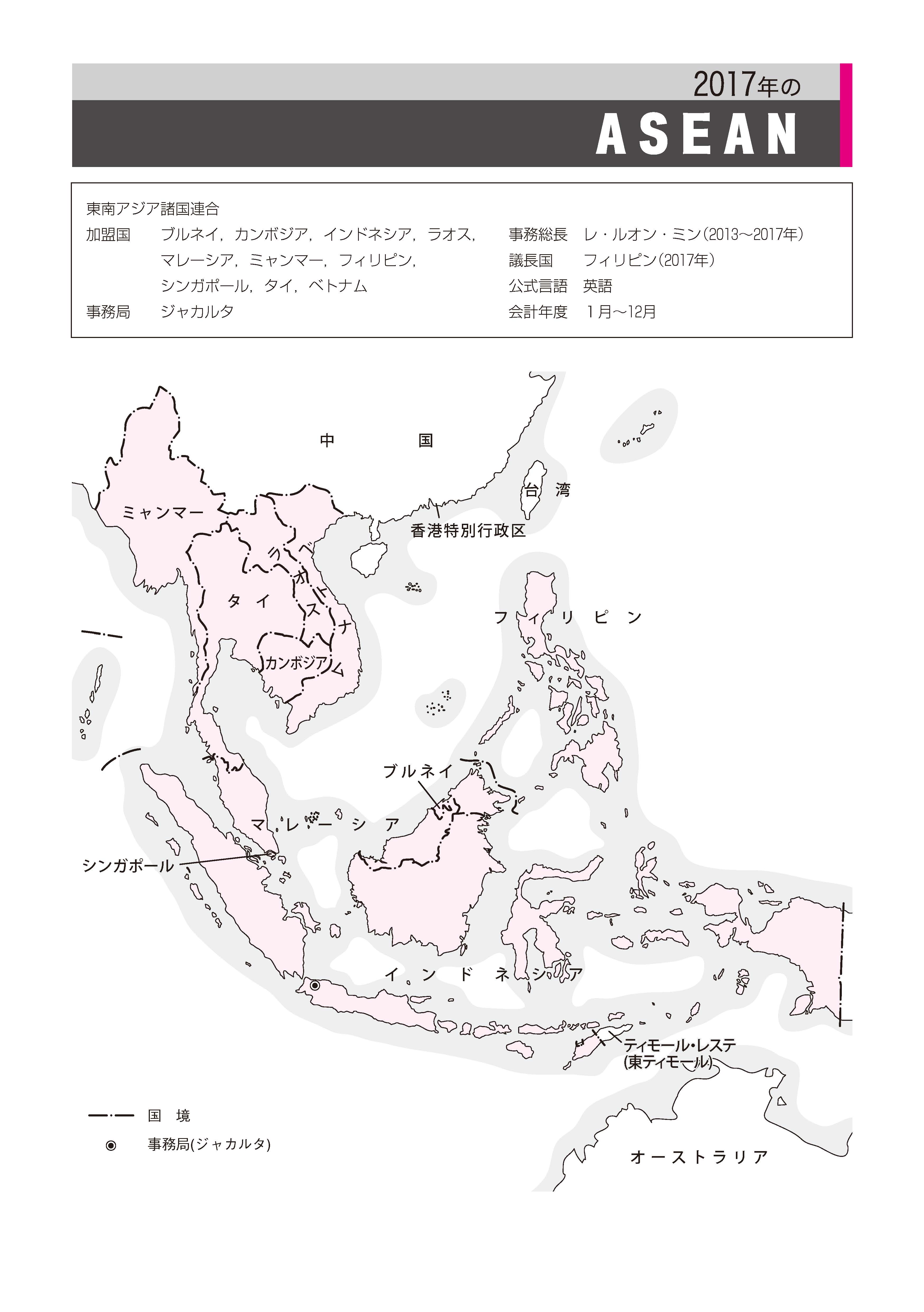

ASEANは2017年に50周年を迎え,8月にはASEAN関連会合が開かれたマニラでASEAN10カ国や域外国の外相が参加する記念式典が開催された。

全体としては,とくに政治安全保障分野において大国間の対立のなかで難しい舵取りを強いられた1年であった。ここ数年来の最重要課題である南シナ海問題は,中国による切り崩しもありASEAN加盟国内でも強硬な姿勢を取る国が減ったことや,内容としては法的拘束力を欠いた骨抜きのものであるとはいえ行動規範の枠組み合意に至ったこともあり,問題自体がやや後景に退きつつある。他方で重要性を増したのが北朝鮮への対応である。ここでもASEANは強硬な姿勢を求める日米と比較的穏健な対応を求める中ロの間の板挟みになり,ASEAN独自のバランスを取った対応を迫られることとなった。

経済分野においては,「ASEAN経済共同体2025」の達成が大きな目標となっており,行動計画の策定が終了しその履行へと移りつつある段階である。他方,域外経済協力においては停滞する東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉プロセスに対し,2017年のASEANは早期妥結への積極的な姿勢を見せたものの,交渉参加国間の溝は深く,交渉妥結はまたも延期されることとなった。

豊富な天然資源に恵まれた南シナ海においては,島々の領有権や海域の管轄権をめぐり,中国,台湾,フィリピン,ベトナム,マレーシア,ブルネイの6つの国・地域が対立している。ASEAN内ではフィリピンとベトナムが,人工島埋め立てと軍事拠点化を進める中国に対して強硬な姿勢を取り,親中派のカンボジアやラオスと度々衝突してきた。しかしフィリピンは2016年の大統領交代を機に融和姿勢への転換を見せており,その傾向が2017年には一層明確となった。

南シナ海問題で中国とASEANの間で争点になっているのが,2002年に中国との間で合意に至った法的拘束力を伴わない「南シナ海における関係諸国行動宣言」(DOC)を格上げして,紛争処理のメカニズムを規定する法的拘束力のある「行動規範」(COC)を策定することである。中国はこれに一貫して消極的であるものの,2016年9月の首脳会議で両者は2017年半ばに枠組み合意を策定することを表明し,その実現が2017年の焦点となった。

4月29日のASEAN首脳会議では議長声明案をめぐりASEAN加盟国内での議論が紛糾した。ベトナムやインドネシアは「状況をさらに複雑化する埋め立てや軍事拠点化の行為は避ける」という文言や2016年の仲裁裁判所による「中国の主張に法的根拠がない」という判決への言及を盛り込むことを求めたのに対し,カンボジア,ラオス,ブルネイそして2017年の議長国であるフィリピンはいずれも反対した。また,事前の声明案では最近の開発に対し「一部首脳による深刻な懸念を共有する」となっていた文言が結果としては「一部首脳の深刻な懸念に留意する」に変更されるなど,表現が抑制され中国の意向を汲んだものとなった。フィリピンが中国への配慮を重視した背景として,この首脳会議に際しては事前に中国から議長国フィリピンに表現の抑制や判決を取り上げないように要請があった。実際,会合後の5月3日にはドゥテルテ大統領は中国の習近平国家主席と電話会談を行い,習は「フィリピンがASEAN議長国として発揮した重要な役割を称賛する」と述べている。

8月5日のASEAN外相会議ではまたも共同声明をめぐり議論が紛糾した。ベトナムは法的拘束力への言及など踏み込んだ文言を主張したもののフィリピンやカンボジアの反対から却下され,表現としても「一部外相により表明された最近の開発に関する懸念に留意する」という中国に配慮した穏当なものになった。ただ,ベトナムは草案にはなかった「非軍事化」や「埋め立て」といった言葉をフィリピンの反対を押し切る形で盛り込ませることに成功した。しかし,このことは予定されていたベトナム・中国の外相会談が中国側からキャンセルされるという結果をもたらすことにもなった。また,この共同声明は発表が当初の5日から6日の夜にずれ込んだが,その間に開かれたASEAN・中国外相会議で文言について中国側の了承を取ったと見られており,手続きとして異例と言える。

例年,このASEAN外相会議に合わせて域外国との種々の会合も開催される。前述のASEAN・中国外相会議ではCOC枠組み草案に合意したという発表がなされた。内容は非公表だが,あくまで実効性の低い原則レベルのものに留まり,法的拘束力も各国の義務も盛り込まれていなかったようである。他方,アメリカや日本との外相会議では,両国は枠組み合意の進展自体は歓迎しつつも,それが実効的な内容であることが望ましいと述べた。最後に,8月7日に開かれた関係国が一堂に会するASEAN地域フォーラム(ARF)の議長声明では「一部の外相から示された懸念に留意」という抑制的な表現に留められた。

11月13日のASEAN首脳会議の共同声明では2014年5月の首脳会議以来表明され続けてきた「懸念」の表現が落ちるという重要な変化があり,代わりに「ASEANと中国の関係改善に留意」といった現状肯定的な評価が見られた。背景として,これまでもっとも強硬であったベトナムが目立った批判を控えたことがある。前日にベトナムは中国と首脳会談を行っており,その影響がうかがえる。

関連して開かれたASEAN・中国首脳会議ではCOCについて条文策定の協議を始めることで合意を見たが,やはり策定時期や法的拘束力については触れられなかった。その他,南シナ海の環境保護に協力することで一致するなど,対立ではなく協調が謳われるように変わりつつある。他方,ASEAN・アメリカ首脳会議の共同声明では航行の自由や紛争の平和的解決といった原則に触れたものの,「南シナ海」という文言は登場しなかった。また,東アジア首脳会議(EAS)では日本を含む複数の国が南シナ海問題への懸念を表明し,国際法に基づく解決や非軍事化の重要性を訴えた。結果,議長声明では南シナ海について折り合いがつかず,EAS終了後も議長国フィリピンが調整を行い,日米に配慮して「懸念について議論」という文言を,中国に配慮して「ASEANと中国の関係改善に留意」という文言を,それぞれ盛り込むことでバランスを取った。

北朝鮮問題南シナ海問題と並び,2017年にASEAN協力の前面に押し出されたのが北朝鮮への対応である。ASEAN諸国は全て北朝鮮と国交を持っており,経済圏単位でパイプを有している。さらに北朝鮮からの出稼ぎ労働者の外貨獲得先になっている,ダミー会社がある,などの点で北朝鮮への制裁の「抜け穴」になっているという指摘もなされている。2017年のアメリカは南シナ海問題と比して北朝鮮問題では非常に積極的な姿勢を見せており,ASEANも対応を迫られることとなった。

2月21日の非公式外相会議では議長声明でミサイル発射に「深刻な懸念」を表明し,北朝鮮に国連安全保障理事会の決議に従うよう促した。3月23日には北朝鮮がASEAN事務局長宛てに書簡を送り,緊迫化の責任はアメリカにあるとして自国への批判に傾かないようけん制した。

4月29日にはASEAN首脳会議が開かれたが,それに際しアメリカは事前に議長国フィリピンに北朝鮮を厳しく非難する声明を採択するよう要求を行った。会議ではカンボジアやラオスが北朝鮮寄りの姿勢を見せたこともあり議長声明の文言の調整が難航した。ただ,当日の朝に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことから強硬意見も多く,最終的には「深刻な懸念」を表明するという形で大筋としてはアメリカの意向に沿ったものとなった。

8月の一連のASEAN関連会議に際しては,アメリカは事前に制裁強化に向けた連携の強化を呼びかけるとともに,来年以降のARFから北朝鮮を排除することを提案した。他方,北朝鮮もARFを見据え,8月1日には平壌に駐在するASEAN加盟国の大使らを集めて情勢報告会を開き,核・ミサイル開発をめぐる立場を説明した。それらを受け,まずASEAN外相会議では対北朝鮮の個別声明を出し,「引き続き重大な懸念」を表明した。なお,この声明に対してはカンボジアからの強い反対があり,これは中国の意向を受けての行動だと考えられる。次に,ARFでは多くの参加国が北朝鮮の挑発行為を非難し,それに対し北朝鮮は自衛的選択だとして反発した。最終的に議長声明では,加速する北朝鮮の核ミサイル開発について「重大な懸念」(前年は「懸念を共有」)が表明された。他方で米韓と北朝鮮の双方が軍事行動を一時停止するという中国とロシアの共同提案も明記され,バランスを取ったものとなった。なお,アメリカの北朝鮮ARF排除案については,ASEAN加盟国からも対話の場を残すべきとして反対の声が上がった。

その後,9月3日に北朝鮮が核実験を行ったことを受けて,11月のASEAN首脳会議ならびにEASの共同声明では,北朝鮮の核実験および弾道ミサイル実験について「重大な懸念」が表明され,これまでよりも具体性の高い文言となった。ただ,いずれにおいても元の声明案と比べると「大量破壊兵器」という文言が落ちたり,非難する主体が「我々」から「いくつかの国」に変わったりするなどの変化が見られることから,会議においては議長声明をめぐる対立が存在したことがうかがえる。参加国は決して一枚岩ではない。

ロヒンギャへの人権侵害とASEANミャンマーでは西部ラカイン(ヤカイン)州における,イスラーム教徒ロヒンギャに対する人権侵害が国際的な非難を浴びてきたが,2016年10月には同州において宗教対立が再燃し,大量のロヒンギャが難民となり国外へと流出すると同時に,虐殺や性的暴行などの人権侵害も多数報告される事態に至った。ASEANでは内政不干渉原則を掲げているが,イスラーム教徒がマジョリティであるマレーシアとインドネシアはミャンマー政府を批判している。

2017年は,4月の首脳会議でも8月の外相会議でもロヒンギャへの言及はなかった。しかし8月25日以降戦闘が激化し難民が急増したことを受けて,9月24日にはニューヨークにおける国連総会のために集まったことを利用してASEAN非公式外相会議を開催し「ラカイン州における人道的状況についてのASEAN議長声明」を発表した。そこでは「すべての犠牲者と紛争で被害を受けた全ての共同体に深い哀悼」を示し,「8月25日の武装組織による警察施設の襲撃と『すべての暴力行為』を非難」といった文言が含まれた。これに対し,発表後にマレーシアは強く反発し,「声明は現状を誤解」したものでありあくまで「ミャンマー政府の反撃が過剰」だと非難したうえで,同声明は「マレーシアの主張を反映しておらず,ASEANコンセンサスではない」とした。これを受けて議長国のフィリピン外務省は他の加盟国の感情も考慮する必要があったと説明した。

このような経緯を経て,11月13日のASEAN首脳会議ではロヒンギャの問題が議論され,出席したミャンマーのアウンサンスーチーも加盟国からの人道支援を歓迎する旨を述べた。また,議長声明では11日段階の草案ではロヒンギャについては独立したセクションすら無かったが,マレーシア,インドネシア,タイ,ベトナムなどが盛り込むように主張した。これに対しミャンマーは抵抗を見せ,それらのすり合わせの必要性から議長声明の発表は当初よりも遅れることとなった。また,議長国のフィリピンも近年国内における麻薬犯罪撲滅作戦が国内外から人権侵害という非難を受けていることから,人権問題をASEANで取り上げること自体に消極的であったという背景も指摘されている。

結果として議長声明には,「複数の首脳がミャンマー政府と国際社会による人道的支援に歓迎の意を表明」「コフィ・アナン元国連事務総長をトップとする政府諮問委員会の勧告に沿って取り組みを続けるよう促す」という文言が盛り込まれた。これについては間接的ながらもASEANとしてロヒンギャ問題を取り上げたという肯定的な評価もある一方で,ASEANはミャンマー政府を非難することはできず沈黙に終わったという否定的な評価も多い。

東ティモールのASEAN加盟は進展せず2002年に独立した東ティモールはASEANにはオブザーバー参加という形を取っているが,加盟申請自体は2011年に済ませている。加盟が実現しない理由としては,一部の加盟国からの反対が挙げられる。かつて反対の立場であったインドネシアは近年では加盟を支持しているが,主にシンガポールが,人的資本が乏しく膨大な数のASEAN会議を処理(開催)できない,加盟国間の経済格差が拡大してしまう,といった理由から反対している。ただ,2017年にはASEAN50周年ということもあり加盟が実現するのではないかという予測の声もあった。

手続きとしてはASEAN調整委員会(ACC)の下に「東ティモールのASEANメンバーシップ申請についてのACCワーキンググループ」が作られ,加盟を検討している。具体的には,2011年から2016年にかけて,政治,経済,社会・文化の3分野においてそれぞれチームを作ってフィージビリティ・スタディを行い,加盟の可能性を調査してきた。

4月のASEAN首脳会議では加盟については検討中であり,ACCワーキンググループの方針に従って東ティモールの能力構築を支援していく旨が述べられた。また,同月にはインドネシアの外務省高官は「タイムラインを設定することにすら反対の国がいる」と述べており,依然として強硬に反対する加盟国が存在することが分かる。続く8月のASEAN首脳会議の共同声明では「能力向上の必要性から,東ティモールが関係のあるASEANの活動に参加することを歓迎する」と述べて前向きな姿勢も示すとともに,2011年に提出した加盟申請に留意し,ワーキンググループで続いている議論などに期待するとした。

このように加盟プロセス自体は進展せず,10月には東ティモール首相は加盟について「ベストを尽くしている」が「インドネシアやマレーシア,その他の国から支持を受けているが,シンガポールやミャンマーが反対している」と名指しで述べている。そして11月のASEAN首脳会議でも進展はなく,年内の加盟見通しはなくなった。議長声明では「12月5日にインドネシアのバリで開催されるACCワーキンググループの議論の結果を期待する」という表現に留められている。

そして,その第6回ACCワーキンググループ会合では,さらなる現地調査とASEANからの能力構築支援が必要という結果が提示された。このように,ASEANの種々の会議およびプロジェクトを遂行する能力が不足していることが加盟が許されない主たる理由となっている。なお,2018年の議長国はシンガポールであるため,来年も東ティモールの加盟実現は非常に厳しい見通しである。

2017年9月のASEAN経済大臣会議における発表によると,2016年のASEANのGDPの合計は2兆5500億ドル(前年から4.8%の伸び)と堅調である。貿易の総額は2兆2200億ドルであった。内訳としては23.1%がASEAN域内の貿易となっており,域外国との貿易では中国(16.5%),EU(10.4%),アメリカ(9.5%)と続く。他方,2016年のASEANへの海外直接投資(FDI)は967億ドルであった。内ASEAN域内でのFDIは25.2%と増加傾向にあり(前年は18.5%),投資元としては1位のEU(32.9%)と3位の日本(11.8%)の間に入り第2位の座を占めるまでになった。域内からのFDIの増加はASEAN経済統合の成果でもある。

現在のASEANにおける経済統合は,2015年末の首脳会議で採択されたASEAN経済共同体(AEC)の青写真2025(AEC2025)の実現が軸になっている。それによるとAEC2025とは,「高度に統合され,団結力のある経済」(物品,サービス,金融,人の移動など),「競争力のある革新的でダイナミックなASEAN」(競争政策,知的財産権など),「連結性と分野別協力の強化」(交通,情報,観光など),「強靭かつ包括的,人々中心のASEAN」(中小企業支援,官民協力など),「グローバルASEAN」(域外関係),の5つの目標から成る。

AEC2025の段階では達成の期限などは記載されておらず,2016年から2017年にかけて実質的に行程表の役割を果たす「行動計画」の策定が進められてきた。それを受けてASEAN事務局は「AEC2025統合戦略行動計画」を作成し,2月にはASEAN経済大臣会議ならびにASEAN経済共同体理事会の承認を経て公開した。これは分野ごとに策定されている行動計画の核となる部分を単一の文書にまとめたレファレンスである。ねらいとしては,この文書を公開することで多様な利害関係者がAEC2025の内容を知りその実施状況を追跡しやすくすることが挙げられており,2025年まで毎年の更新が予定されている。

ASEANの市場統合において重要なのが貿易円滑化であるが,3月10日に行われたASEAN非公式経済大臣会議では①2020年までに貿易取引費用の10%削減,②2017年から2025年で域内貿易を倍加,という目標が設定された。さらに,その目標達成のため,9月7日のASEAN経済大臣会議では,「ASEAN貿易円滑化戦略的行動計画」と共に,「ASEANシームレス貿易円滑化指標」(ASTFI)が採択された。これは,貿易円滑化に関するさまざまなASEAN協定や行動計画のプロジェクトがどの程度履行されたのかを測り,モニターするためのものである。

また,近年重要性を増しつつある電子商取引についても取り組みが進められている。2016年11月には「電子商取引についてのASEAN調整委員会」(ACCEC)が発足した。同委員会は「電子商取引についてのASEAN作業計画」(AWPEC)を作成し,2017年9月のASEAN経済大臣会議において採択された。これはASEAN内の越境的な電子商取引を円滑化することを目的としており,今後「ASEAN電子商取引協定」へと発展させていくことが予定されている。

AEC全体のモニタリングの仕組みも整えられつつある。2016年のASEAN経済大臣会議で「AEC2025モニタリングおよび評価のためのフレームワーク」が採択され,遵守のモニタリングと結果のモニタリングならびにインパクト評価の枠組みが導入された。2017年2月7日にはフレームワークについてのワークショップが開催された。さらに,モニタリングおよび評価の一環として10月9日から13日にかけて初の「加盟国訪問調査」がフィリピンに対して行われた。具体的には,ASEAN事務局内の「ASEAN統合モニタリング委員会」が現地を訪れ,視察と議論を行った。

移民労働者保護のための地域的枠組みASEANでは域内の移民労働者の受入国での社会的保護が問題となってきた。移民を送り出す側のフィリピンやインドネシアはより手厚い保護を求め地域的な枠組みを作ろうとし,受け入れる側のマレーシアやシンガポールはそれに消極的,というのが対立の構図である。

2007年のASEAN首脳会議では当時の議長国フィリピンのリーダーシップの下「移民労働者の権利の保護と促進についてのASEAN宣言」が採択され,移民労働者の保護についての基本原則と,送り出し側と受け入れ側の義務が規定された。その後,それを法的拘束力のある協定へとアップグレードすることが想定されていたものの,進展を見ないまま10年が過ぎていた。

そういったなか,2017年2月20日に開催されたASEAN非公式労働大臣会議で再びこの問題が取り上げられた。背景としては,再びフィリピンに議長国が回ってきたということが挙げられる。そして,11月の首脳会議では「移民労働者の権利の保護と促進についてのASEANコンセンサス」が採択された。これは,ASEAN加盟国に,東南アジア地域における移民労働者に対して,社会的保護,法律へのアクセス,公正で人間らしい扱い,ヘルスケア,を保証し強化するように求めるものである。特徴としては,労働者本人だけではなく家族の保護や不法移民労働者への保護も射程に収めていることが挙げられる。

このコンセンサスに沿って,2018年には具体的な行動計画が採択される予定になっており,そうすれば地域での統一された労働条件の基準策定に寄与することになる。インドネシアが中心になって草案を作成している。

東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉妥結はまたも延期東アジアという広域的な枠組みのFTAとして,RCEPは2017年も交渉が続いた。これはASEANに加え日本,中国,韓国,インド,オーストラリア,ニュージーランドの計16カ国で域内の貿易・投資の自由化を進めるものである。

RCEPは当初の予定では2015年までに交渉を終了している予定であったが,延期を重ね2017年にまでもつれ込んでいる。背景としては,自由度の高い貿易・投資ルールを求めるグループとそれに慎重なグループの間での対立がある。前者は日本やオーストラリア,ニュージーランド,シンガポールなどであり,後者ではとくにインドと中国は消極的である。ASEAN加盟国のなかではカンボジアやラオスはやや消極的であるが,基本的にはASEANとして足並みをそろえている。

2017年のASEANは50周年を飾る成果としたいという意図もありRCEPの早期妥結に積極的な姿勢を見せた。しかし,結論から述べると,電子商取引や知財保護の分野までルールを整備しようとする日豪などと消極的な姿勢を見せる中印の溝は深く,2017年も交渉は停滞することとなった。

4月のASEAN首脳会議では議長声明で「迅速な妥結を目指す」と述べた。その後,5月2日から12日にかけて開かれた事務レベル交渉会合では「政府調達」と「貿易救済」という2つの分野での作業部会設置に合意した。RCEPではこの新たな2分野を除いて元々15分野で合意が必要とされていたが,これまでに合意できたのは中小企業と経済技術協力というわずか2分野に留まっている。

5月21日から22日に開かれたRCEP閣僚会合でも進展はなく,声明では年内の交渉妥結を目標とすることや,日豪が主張する質の高いルールを重視する考えについて「留意する」ことが盛り込まれた。9月の閣僚会合でも「電子商取引や知的財産など各分野の重点的に協議する項目で一致」するも合意時期は明示されず,ここに至ってフィリピンのロペス貿易産業相は会合後,目指していた年内の実質合意について「議論は(来年の議長国)シンガポールへ受け継がれる」と発言し,実質的に年内の合意を諦める旨を明らかにした。

その後,11月14日のRCEP首脳会議では年内の合意が困難であることが明示され「交渉妥結に向けて2018年に一層努力する」とする共同声明が出された。また,2018年は15の交渉分野のうち重要項目を絞り込み,交渉回数を増やして早期進展を図る方針が打ち出されている。

このように,2017年にはASEANも早期合意に向けて意欲を見せたものの,RCEP合意はまたも延期という結果になった。他方,ASEANの域外経済関係としては,11月にASEAN・香港FTAおよびASEAN・香港投資協定が締結された。香港はASEANにとって6番目の貿易相手国である。そしてこのFTAはASEANにとっては中,韓,日,印,豪・ニュージーランドに続く6番目のFTAとなる。

中国がその影響力を増すなか,東南アジアにおいても米中をはじめとする大国間の競合が熾烈である。ASEANとしては当面のところは,特定の国家に傾斜せずに全方位的にバランスをとる方針を継続していくと思われる。ただ,2017年の南シナ海問題や北朝鮮問題でも見られたように,近年のASEANでは大国間の競合を受けてそれを代理するかのようにASEAN加盟国間で亀裂が発生することが頻発している。ASEANという集団が東アジア国際政治において埋没せずに影響力を保持するためにも,対外的に足並みをそろえることが重要となってくる。

他方,2018年の議長国はASEANに対し経済的な役割を重視するシンガポールであるため,2018年は政治安全保障分野よりは機能的な協力が進展していく見込みが高い。貿易円滑化のためのスキームの進展,電子商取引のための制度づくり,サービス貿易の統合,などがさしあたっての重点分野だと考えられる。

また,コンセンサス制を見直して多数決制を導入するという制度改革の動きにも注目したい。ASEANは伝統的に意思決定においてコンセンサス方式を採用してきたが,多様性に富むASEAN各国が自国の国益を犠牲にせずに地域協力を進められるという利点がある一方で,もっとも消極的な国が受け入れ可能な程度に合わせることになってしまうという弊害も指摘されてきた。すでに2017年11月にはレ・ルオン・ミン事務総長が経済分野やその他のセンシティブではない分野で多数決制を導入すべく意思決定方式の見直しに着手したことを明らかにしている。いまだ首脳会議や閣僚会議のレベルでは言及は見られないが,2018年には議題に上る可能性はある。

(大阪大学)

(出所)ASEAN事務局ウェブサイトに基づき筆者作成。

(注)1)ASEAN+3(日本,中国,韓国),東アジアサミット(EAS),ASEAN諸国と域外対話国(ASEAN+1)などとの閣僚会議を同時開催。 2)ASEAN+3首脳会議,EAS,ASEAN+1首脳会議を同時開催。

(出所)① ASEAN事務局ウェブサイトよりダウンロードした各閣僚会議・首脳会議の合意文書,②新聞報道などに基づき筆者作成。①~②は,開催日時に違いがある場合に参照する優先順位。

(注)*は出身国。