2018 年 2018 巻 p. 283-308

2018 年 2018 巻 p. 283-308

2014年5月クーデタで実権を握った国家平和秩序維持評議会(National Council for Peace and Order: NCPO)の軍政統治が4年目を迎えるなか,2017年4月6日に「仏暦2560年(西暦2017年)タイ王国憲法」(以下,2017年憲法と略)が公布・施行された。2017年憲法成立後の政治的課題は,総選挙の実施時期,NCPOが次期政権に及ぼす影響力,国家構造改革の行方などに絞られた。暫定政府は,年初から2018年11月の総選挙実施を約束し,民政移管をにらんだ国民的和解への取り組み,次期政権に引き継ぐ「20年国家戦略」計画の作成,憲法付属法10法案の審議・制定の準備を進めた。しかし,2018年2月末になって選挙関連法案を期限内に成立させられない見込みとなり,2019年2月以降に総選挙を延期した。政党側の選挙準備は振り出しに戻り,数度にわたる延期で総選挙の行方そのものに疑問が付されはじめた。

経済面では,2017年のマクロ経済が堅調に推移し,経済成長率の予測は9~12月期以降,上方修正された。暫定政権は,政治的混乱から進まなかった経済政策に着手し,新たな成長戦略の策定や運輸・交通インフラ整備,国内の格差・貧困対策を進めている。とくに憲法に根拠をおく「20年国家戦略」の目玉として,東部経済回廊(Eastern Economic Corridor: EEC)構想や経済の高付加価値化を進めるタイランド4.0構想が策定され始め,新たな成長戦略と貧困対策を二本柱に据えた経済改革の方針が示された。運輸・交通インフラ計画の一部は契約・着工の段階に入り,新たな成長路線の実現に期待が寄せられている。

外交面では,欧米諸国との懸案事項であった難民問題や違法漁業・人身取引問題をめぐる国内法が整備され,欧州連合(EU)との関係改善が進んだ。2017年10月にはトランプ大統領とプラユット首相の首脳会談も実現し,アメリカとの間にも関係修復の兆しが見えてきた。アジア諸国との関係では,安全保障面で中国との接近が一層進み,高速鉄道整備事業など多分野で交流が深まった。またASEAN諸国との間でも,域内貿易・直接投資の推進に向けて,今後の協力の進展が注目される。

2017年のタイでは,4月に憲政史上20番目となる2017年憲法が制定され,民政移管に向かう最初の途筋がつけられた。

プラユット暫定政権は,政党法・選挙委員会法をはじめとする憲法付属法案(表1参照)の審議が進むなか,2017年末まで,総選挙を2018年11月に実施すると明言していた。ところが,2018年2月になっても10の憲法付属法のうち選挙実施に必要な上院議員選任法案と下院議員選挙法案の審議を完了させられず,2018年2月27日の閣議で,急遽,総選挙の延期を決めた。公約であった総選挙の時期が延期され,総選挙に関わる今後の予定は不透明になった。

新憲法の施行後も,2014年クーデタ以来の言論統制や政治的集会の禁止は解かれず,集会禁止令違反による住民や知識人の逮捕が続いた。これは,新憲法の経過規定第265条により,総選挙による新内閣発足まで,2014年暫定憲法第44条のNCPO議長の絶対的権限に関する定めが維持されること,また,第279条によりNCPO布告7/2557号「5人以上の政治的集会の禁止」,NCPO布告97/2557号「NCPOに対する協力と公への情報配布の定め」,NCPO布告103号「社会対立や分断を煽る行為の禁止」などの効力が,暫定政権の定めた他の法令とともに新憲法制定後も維持されているためである。国内のメディア・政党・知識人は,次期選挙の準備段階に入っても政治的自由が回復されない軍政の対応に批判を強めた。とうとうNCPOは限定的ながら12月22日に一部の政党活動の自由を許可制で認める措置をとったが,今後,選挙準備が活発化するにつれて,メディアや政党,知識人が政治的自由を政権に求める動きが強まると予想される。

2017年憲法の成立と関連法の起草過程2014年5月にタイ貢献党政権を追放したNCPOは,当初は民政復帰に向けた恒久憲法の2015年中の制定と総選挙の早期実施を約束した。しかし,実際の新憲法制定はクーデタから約3年後となり,民政復帰に向けたスケジュールは大幅にずれこんでいる。その背景には,①2015年9月に最初の草案が国家改革評議会(NRC)により否決され,憲法の起草過程をやり直したこと,②2016年10月のラーマ九世王崩御の影響などが挙げられるほか,政治的安定に向けた国内の条件が回復されない情勢なども作用している。

2017年憲法には,民主的と言われた1997年憲法の選挙制度によって進展した,2001年からの政党政治を不安定化要因とみなして抑制し,民政移行期を軍主導の委員会や国の独立機関の監督下に置いて,政治的混乱の収拾に備える意図が反映されている。実際,2017年憲法には従来の憲法に加えて,いくつかの新たな特徴がみられる。このうち選挙や政治に関わる重要事項としては次のものがある。

このうち③のMMA方式の導入は,2001~2011年の総選挙で圧勝し続けたタックシン派政党のように,単独で過半数票を獲得できる強力な政党の出現を阻止することが目的と考えられている。この制度は,選挙区と比例区で個別に当選者を決めるのではなく,選挙区候補者への投票数を政党ごとに合算し,その割合に従って政党議席数に割り当てるものである。政党は,選挙区で獲得した議席数から算出された割合を超えて比例代表議員の当選枠を得ることができないため,大きな政党が成立しにくい。また⑤では,現政権下の国家改革推進会議(National Reform Steering Assembly: NRSA)が定めた国家改革目標を,民政移管後の次期政権に引きつがせることが明記され,政策決定に関わる政府の裁量の余地を狭めている。加えて,④⑥は政党の運営や議会による政権運営を軍や国の独立組織の管理下におく仕組みであり,一連の憲法付属法案の起草においても((表1参照),政党法で議員候補者の予備選考制度を導入するなど,政党活動に大きな制約を課す内容が盛り込まれている。

(出所)憲法制定委員会ウェブサイト,新聞から作成。

民政復帰後も政党政治を管理下におき,NCPOが定めた改革機構を存続させる憲法に対して,法律家や政党政治家はプレーム政権期の「半分の民主主義」の復活であるとして,批判を強めている。

新憲法の公布にあたり,マハー・ワチラロンコーン国王は1968年以来50年ぶりに王宮で憲法発布式を行うことを提案し,チャックリー王朝記念日の4月6日,王宮に閣僚や枢密院顧問,政府高官,外交官らを招いて,プラユット首相に署名した新憲法を渡した。

「国民的和解」の不調とタックシン派政党への圧力2017年1月,暫定政府は憲法の枠組みに従って総選挙の実施前に各方面との対話を再開し,2006年クーデタ以来,タックシン派と反タックシン派に分断された社会の対立を2017年内に収束させることを呼びかけた。具体的には,2017年2月14日に第1回目「和解のための対話」を開催,3~4月に政党や市民団体,財界や報道関係者等を招いて対話し,その内容をふまえて7月11日の「社会契約」(Social Contract)の発表を行った。ところが,和解案としての「社会契約」の中身に,「公正な選挙と国会を通じた政治対立の解決」「汚職の排除」「資源保全への国民参加の保証」「国民生活の質改善の重視」などに加えて,現政権への支持を意味する「国家改革への支持」「国家戦略に従い国を前進させることへの支持」という項目が加わった。さらに「軍も当事者の1人として署名し,二度とクーデタを起こさないことを誓うべきである」とするタイ貢献党の主張も退けられたことから,和解の当事者であるタイ貢献党・民主党は,軍主導の色彩が強い「社会契約」案への署名を拒否し,総選挙前の「国民的和解」は事実上,物別れに終わった。

他方,「和解」プロセスに並行して,政権はタックシン派政党幹部の資産に打撃を与える圧力をかけ続け,逃亡中のタックシン元首相のSHINコーポレーション売却時の課税に関わる裁判やインラック前首相に籾米担保融資政策の損失補填を命じる行政処分など,前政権関係者の訴追や課税措置を強化した。もっとも注目を集めたのは,6月29日と8月25日に予定された籾米担保融資政策に関わる国庫への損害賠償裁判とインラック前首相の職務怠慢の罪を問う裁判であった。前首相は6月29日の法廷には出廷し,暫定政権による一方的措置の不当さを訴え,一連の審判の公正さに疑義を呈した。ところが,8月25日の公判前(報道では23日)にインラック前首相は国境からカンボジアを経由して国外逃亡し,25日の裁判に欠席した。こうした事態からタイ貢献党は方向性を決める中心人物を失い,現状ではタックシン派・反タックシン派をめぐる社会的対立も収束する見通しが立たない状況にある。

プラユット首相による国民への問い:選挙政治への懐疑総選挙に向けて憲法関連法案の起草と審議が続くなか,プラユット首相は5月26日と11月8日に恒例の国民向けのテレビ番組を通じて,選挙政治に関する4項目と6項目の問いを国民に投げかけ,内務省と国内安全維持本部(ISOC)に国内の意見を非公開で聴取するように命じた。

5月の4項目の質問は,(1)次の選挙で「よい統治」を行う政府は生まれるか,(2)もし,よい政府が生まれないときはどうすればよいか,(3)国家戦略や国家開発など国の将来を考慮せずに選挙のことばかり考えるのはよいことか,(4)悪い政治家が選挙で勝利し,問題が再発したら誰がどのように解決するのか,について国民に投げかけた。次の11月の6項目の質問も,軍の政治的立ち位置を探る質問が含まれ,(1)次回選挙で新たな政党や政治家は必要か,(2)NCPOが特定の政党と協力することはどうか,(3)現政権の施政で国に明るい未来は見えてきたか,(4)過去の政府と現政権を比較することは正しいか,(5)選挙で選ばれた政権は効率的に国の持続的開発を行えるか,(6)この時期,政党や政治家がNCPOや政府を攻撃することは正当か,など軍の政治関与の是非を問う内容が入れ込まれた。

国内の各種メディアをはじめ民主党やタイ貢献党は,選挙政治に対するあからさまな疑念や次期政権における軍の関与に含みを持たせた10の問いかけに抗議を示した。この情勢をふまえて,政党側の駆け引きも活発化し,民主党の元党首ピチャイ・ラッタクンが5月28日にタイ貢献党を含む政党の大連合を呼びかけたほか,政権側のワンチャイ議員はタックシン派政党を除いた政党連合を提案した。

軍主導の政党を結成する可能性について,プラユット首相は過去の軍人政党が成功しなかったことを理由に否定したものの,総選挙後の首相続投,または軍の影響下にある人物を首相に推す可能性はさまざまな形でほのめかしている。しかし暫定政権の足元にも不安要素が生じ,11月には労働相の突然の辞任や,汚職撲滅を掲げた政権の幹部であるプラウィット副首相に資産隠し疑惑が浮上している。総選挙に向けて,暫定政権の実績を示して権力を維持しようとする軍政と,民主制への復帰を掲げる政党との間で,政治的正当性をめぐる駆け引きが激しくなることが予想される。

急展開の国家構造改革:「非常大権」による産業育成と分配政策プラユット首相は,汚職撲滅に続く政治・社会改革の優先課題として,国民生活向上を目標に掲げ,憲法に定めた「国家戦略」計画(NESDBの計画名では「20年国家戦略」)に基づく経済成長政策の策定に力を入れている。並行して前政権の経済政策を担当したソムキット・チャトゥシーピタック副首相を主要なブレインに登用してタックシン時代とも連続する多数の分配政策を実施に移した。暫定政権は,こうした改革によって正当性を主張し,次期政権に影響力を及ぼす意図があるのではないかと指摘されている。

8月18日の定例の国民向けテレビ番組において,プラユット首相は20年後(2036年)のタイ経済は,世界10位以内の国際競争力をつけ,1人当たり45万バーツの国民所得を目指すと抱負を述べた。タイ全土の生産性を向上させるため,現暫定政権で交通・運輸インフラの整備に2兆3900億バーツの計画を始動させ,各種の経済特区を設置し,産業育成と地域経済構造の転換に向けた経済改革を断行すると決意を述べた(「経済」の項参照)。

2017年には,その改革を推進するため,2014年暫定憲法第44条を根拠とするNCPO議長の「非常大権」を用いてNCPO議長令を頻繁に発動し,手続きの簡素化やスピードアップを図る場面が見られた。とりわけ,政権が経済構造改革の目玉事業として制度の整備を急ぐEEC計画(「経済」の項参照)において,NCPO議長による「非常大権」発動が目立った。年初の1月17日には,プラユット首相が,EEC開発を加速するためNCPO議長令2/2560号により東部3県のチョンブリー県,ラヨーン県,チャチュンサオ県を特別経済区に定め,開発推進のための各種委員会を設置した。5月26日には,EECにおける官民連携事業の手続き期間の短縮措置を官報に公示し,10月25日にはEEC地区の旧都市計画案を無効化し,新案の都市計画を策定できるようNCPO議長令47/2560号を発した。こうした「非常大権」の発動は,政権が進める改革政策の推進を円滑にしている反面,開発拡大から影響をうける地域住民や環境影響を懸念する弁護士団体からは,「憲法に定められた住民参加や環境影響評価などの法的手続きを無視している」と反対の声も上がっている。

また2017年には,政権が約束した分配政策と貧困層の底上げ策が本格的に始動した。農村人口や高齢者,貧困層への現金給付やカード配布,都市部の低コスト住宅の整備,農村の情報インフラ整備,コメ・天然ゴムの生産農家を対象とする政府調達など多岐にわたる配分政策が実施に移された。なかでも,2度にわたる貧民登録を実施し,年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に配布された国民福祉カードでは,対象となる国民が青旗と呼ばれる店舗で生活必需品を購入する際に毎月200~300バーツの補助を得られるほか(所得3万バーツ未満の者は300バーツ,所得3万以上10万バーツ未満の者は200バーツ),各種交通機関ごとに500バーツの交通費補助も支給され,新たな分配政策として注目を集めている。

プーミポン前国王の葬儀2017年10月26日,前年10月に逝去したラーマ9世・プーミポン国王の火葬が執り行われた。農村の貧困や干ばつ洪水対策,教育など国民生活に直結する取り組みを率先して実践した前国王は,世界でも稀にみる70年の長い治世(1947~2016年)を誇り,国民から「国父」と慕われてきた。王宮内に安置された前国王の棺には,2016年10月29日から一般市民や各国要人が弔問を始め,2017年10月5日までに延べ1273万9531人が国王に哀悼の意を示し,前国王への献金額は8億8955万バーツに上ることが報告された。

政府の方針により,国葬の参列者には国内外の要人7500人が選定され,このほか王宮前広場に25万人近い人出があるなか,10月25日から29日まで5日間の日程で前国王の葬儀関連行事が盛大な規模で執り行われた。

前国王の火葬とともに,タイの開発時代と政治的安定の求心力となってきたラーマ9世王の時代(1947~2016年)が終焉を迎えた。今後,マハー・ワチラロンコーン国王の戴冠式が時期をみて行われる予定である。

(船津)

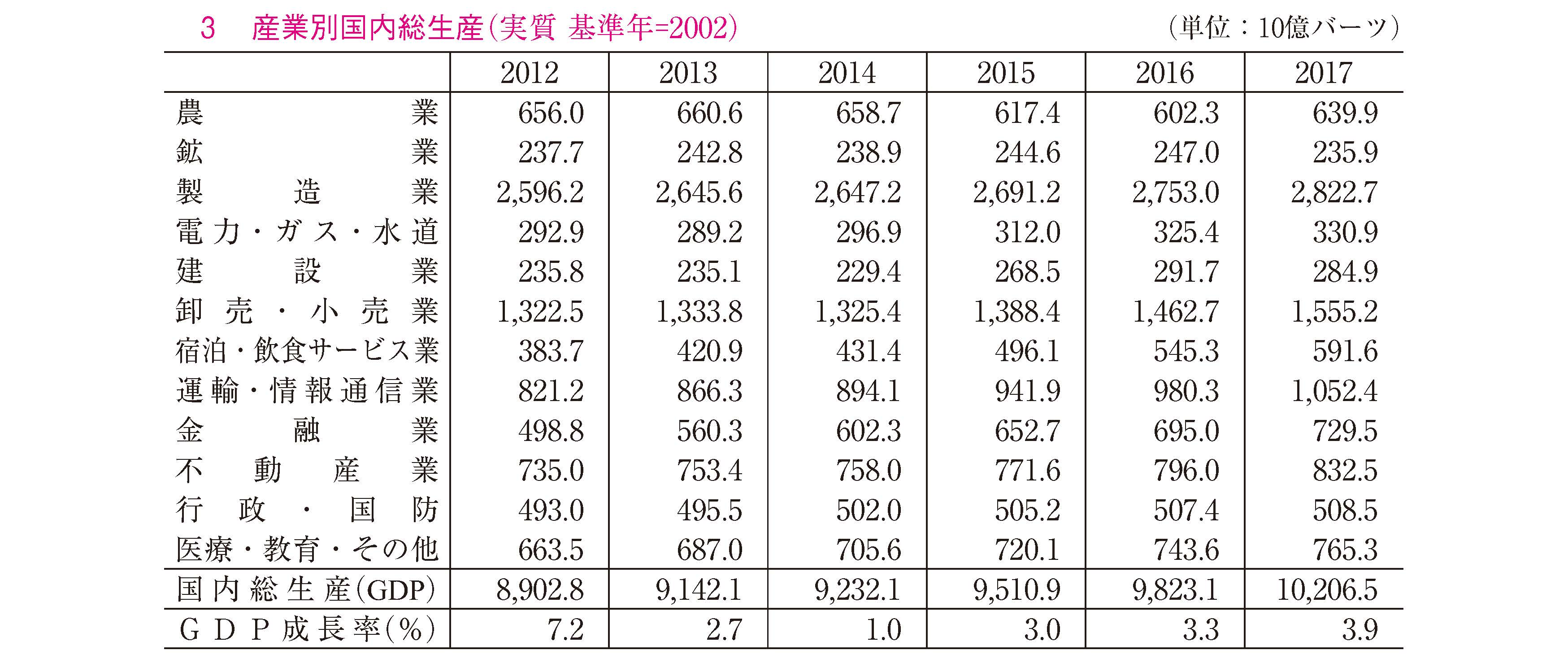

2017年のタイのマクロ経済は,9~12月期から堅調に成長軌道に乗り,成長の好調さを印象づけた。2016年に引き続き,物品輸出を中心とする輸出や観光が堅調に推移し,実質国内総生産の成長率が前年の3.3%から3.9%に上昇して,過去5年間でもっとも高い値となった。タイ証券取引所(SET)によれば,2017年末のSET指数は1753.71で前年末から13.7%上昇した。

生産面から実質国内総生産をみると,前年まで生産の減少が続いていた農業部門は,洪水の影響はあったものの成長率が6.2%に上昇した。コメの生産および輸出は堅調で,コメの輸出は1162万トンと前年と比べて17.4%増となった。一方,非農業部門の成長率は3.7%であり,前年の3.8%から横ばいである。製造業の成長率は2.5%となり前年の2.2%からやや上向いた。タイ工業連盟によれば,2017年の自動車生産台数は,前年比2.28%増の198万8823台となった。観光関連として宿泊・飲食サービス業(8.5%)が高い成長率を示したほか,運輸・情報通信も6.3%となった。国内や海外からの観光客が順調に増加している。観光・スポーツ省によると,外国人観光客数は前年の8.8%増(353万8000人)で前年と同様の高い伸び率を示した。

支出面から実質国内総生産をみると,民間消費支出は前年の3.5%を上回る3.8%の成長率となった。農民所得が拡大したほか,観光などサービス支出が増加したためと考えられる。一方,固定資本形成は,前年の3.4%から2.7%に成長率が低下している。財・サービスの輸出は5.9%の成長率となり,前年の5.4%から上昇した。このうち,物品輸出は前年の0.1%から9.7%へと上昇した。中国向けの物品輸出は名目で19.4%の成長率と高い伸びを示したほか,台湾,韓国向けの輸出も堅調であった。

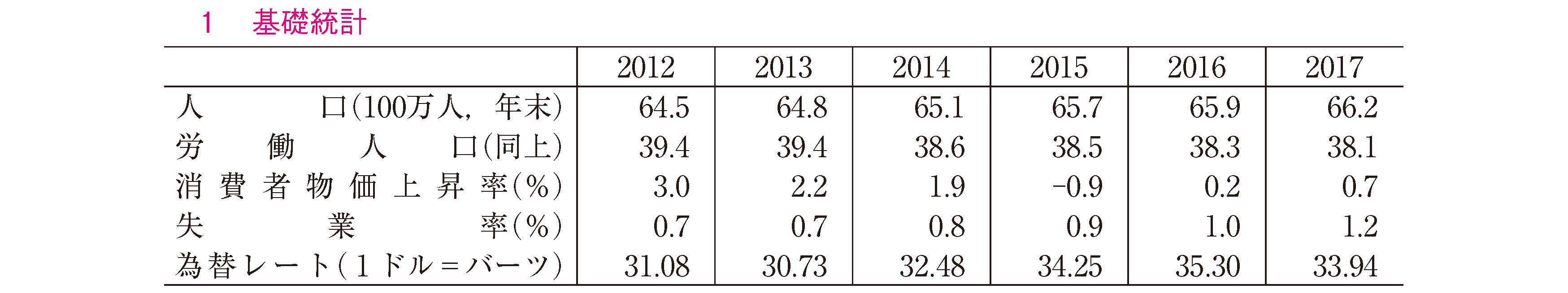

その他の経済指標も比較的安定している。中央銀行(BOT)の金融政策委員会は政策金利を1.5%に据え置き,金融政策の大きな変化はなかった。消費者物価指数の上昇率は0.7%となり,デフレを脱した前年の0.2%から上昇した。失業率は1.2%と前年の1.0%から微増したが,依然として低い水準にある。

最低賃金は2013年から全国一律に1日300バーツとされていたが,2017年1月1日から地域の状況に応じて5~10バーツ引き上げられたほか(バンコクは310バーツ),2017年中には職種別の技能基準賃金の引き上げが行われた。最低賃金のさらなる引き上げも議論されたが最終合意は2018年1月にずれ込んだ。この改定ではプーケット県,チョンブリー県,ラヨーン県の最低賃金がバンコク(325バーツ)よりも高い330バーツに設定された(2018年4月1日施行)。物価上昇率が低位にある現状では,賃上げにより短期的には可処分所得増加による経済への正の影響が見込まれる。ただし,継続した賃金上昇圧力が与える長期的な影響については,今後も十分な注意が必要であろう。

少子高齢化と移民労働者問題2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は,他のASEAN諸国と比べてもタイの経済成長率が低迷してきた背景に構造的な問題があることを指摘し,少子高齢化に伴う労働力不足,技術革新の遅れなどから今後の生産性の向上がタイ経済の課題であると分析している。

実際,タイでは合計特殊出生率が1.5(2015年)まで低下するなど少子高齢化の進行が速く,その対策として2017年にはいくつかの施策が実施された。たとえば,高齢者雇用を奨励するため,歳入法典に基づく勅令により,60歳以上の高齢者を雇用する法人にその経費の控除が認められた(3月3日施行)。また,労働保護法改正(9月1日施行)では,定年退職を雇い止めとみなす旨の規定が設けられ,定年退職者に対する手当の支給が義務づけられた。さらに,12月の高齢者法改正では,低所得高齢者(60歳以上,年収10万バーツ以下)に対する生活保護の財源として,たばこ・酒類の物品税の2%を高齢者基金に組み入れることが定められた。他方,子育て支援策として,子どもに対する手当の上限撤廃(従来は3人まで)や税控除が導入された。

また,上記と関連して労働力不足の問題に直面するタイ経済は,移民労働者,とくに近隣のミャンマー,ラオス,カンボジアからの労働者への依存を強めており,2014年に成立した暫定政権は,必要な許可書類を持たない移民労働者の規制強化・正規化を進めてきた。その背景には,安全保障上の理由のほか,人身取引,違法漁業など移民労働者に対する人権侵害への対処を求める国際的圧力(「対外関係」の項参照)があり,就労許可のない移民労働者に対して暫定登録と国籍証明を求める措置をとってきた。政府は,移民労働者の就労許可手続きの厳格化,移民労働者の保護強化を目的に,外国人就労管理緊急勅令を制定した(6月23日施行)。たとえば,許可なく就労した外国人に対して5年以下の懲役または2000バーツから10万バーツの罰金を科すなどこの緊急勅令は厳しい規定を設けていたため,数万人規模の移民労働者が出国し,移民労働者が多く就労する農業・漁業,中小企業などに混乱をもたらした。経済団体からの要請を受けて,NCPO議長令33/2560号(7月5日制定,6月23日に遡及)により一部罰則規定の効力発生が2018年1月1日に延期された。さらに,政府は,同法の影響を緩和するための法改正を検討せざるを得なかった(改正法は2018年3月に制定)。労働省雇用局によれば,2017年12月において国籍証明を終えた者が約125万人,3カ国との覚書に基づく労働者が58万人に達したが,政府は届け出を完了していない移民労働者が十数万人いるとみている。

経済構造改革:「タイランド4.0」と国際競争力の強化こうした構造的問題を打破するために,新憲法では国が「持続的な発展目標となる国家戦略を策定する」義務が定められ(第65条),憲法に根拠をおく「国家戦略」計画の策定が明記された。この「国家戦略」計画は,従来の国家経済社会開発計画や国家予算計画,国家安全保障政策を統括する最上位の国家計画に定められ,長期的な国家改革を主導する各種委員会も憲法上の位置づけを得た。

2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は,第11次国家経済社会開発計画までの安定的経済の構築とタイの特性を生かした産業育成という目標から転じて成長路線を強調し,生産性向上と国際競争力向上のための提言に力点を置いている。具体的には,高付加価値を生む産業育成と投資奨励策ならびに政府による運輸・交通インフラ整備を中核的な政策として,2021年9月までの5カ年で年平均5%の経済成長率を実現し,1人当たり国民総所得を6000ドルから8200ドルに引き上げることにより,先進国入りを目指している。第12次国家経済社会開発計画とも整合性を保って策定される「20年国家戦略」は,その詳細を公聴会などによって決めていくが,おおまかな政策の概要は国家社会経済開発庁(NESDB)の第12次国家経済社会開発計画のウェブサイトに公表されている。2017年には,「国家戦略」の核心部分となる「タイランド4.0」計画とこれを具体化したEEC計画とその政策が開示された。

「タイランド4.0」計画では,「20年国家戦略」の一環として,経済社会のデジタル化に即した新産業を外資の誘致政策も利用して育成することを目指し,国際的競争力を強化する10業種の「ターゲット産業」を指定している。初期段階においては,タイ経済の強みを発揮できる「次世代自動車,スマート・エレクトロニクス,医療健康ツーリズム,農業・バイオテクノロジー,未来食品」の5業種をターゲット産業に指定し,のちに「ロボット産業,航空・ロジスティックス,バイオ燃料とバイオ化学,デジタル産業,医療ハブとなる産業」の育成を目指す。この「ターゲット産業」10業種については,2月8日にタイ投資委員会(BOI)がターゲット産業誘致のため,法人所得税の10年間免除と1~3年間の追加優遇策を決定している。

これら「ターゲット産業」を定めたEEC計画の実施は,2016年6月24日の閣議で決定され,同10月4日にEEC法令案が原則承認された。これは,東部臨海工業地帯として過去30年にわたって産業集積地となってきた東部3県(チョンブリー県,ラヨーン県,チャチュンサオ県)を再開発し,産業のハイテク化や観光地域との連結,空港を中心とする都市開発を一気に進める構想である。2017年1月,政府は5年間で約1兆5000億バーツをEEC計画に投資する予定を公表し,「ターゲット産業」の育成,観光の振興,政府主導のインフラ開発と3つの国際空港(スワンナプーム,ドーンムアン,ウタパオ空港)や鉄道の連結を大きな柱とする概要を示した。これに際して,産業育成に不可欠な国内外の民間投資を呼び込むために,BOIは外国企業を含めた過去最大規模の税制優遇措置や物資の輸入関税の免除等を発表した。新たな投資奨励措置では,以前のゾーン制に基づく恩典付与から奨励業種や地区限定の恩典付与に変更され,EEC投資には法人所得税を最長8年免除,特別産業への投資は法人所得税の最長15年免除という長期にわたる優遇措置を設けた。さらにEECでの研究開発促進のため,人材育成や研究に補助金を提供する国家競争力強化基金(100億バーツ)の設置も決められた(大泉啓一郎[2017]『「タイランド4.0」とは何か(後編)』『環太平洋ビジネス情報RIM』Vol.17, No.67, pp.99-115. より引用)。

分配政策と「プラチャーラット政策」上記の国際競争力の強化策に加え,2017年度には,国内における所得格差の是正と貧困対策が実施に移された。官民協力により草の根経済を支える「プラチャーラット政策」(『アジア動向年報2017』を参照)では,民間団体や企業の協力を仰ぎながら,低所得者向け住宅購入プロジェクトや稲作農家への収穫助成金の拠出が実現した。また政府が2016年に実施した貧民登録の2回目が2017年4~5月に実施され,年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に国民福祉カードが国から配布された。このカードをもつ国民の割合は総人口の17%を超え,所得に応じて月々200~300バーツの買い物やガス代金割引,公共交通機関の運賃支給を受けられるようになった。このほか子ども手当や高齢者手当の増額,「1村落25万バーツ」事業による集落改善事業,中小企業向けの「官民協力による中小企業開発基金」の融資など,多くの分配事業が2017年に実施され,暫定政権が主導する分配政策の定着を印象づけた。

(船津・今泉)

2017年の外交政策において,プラユット政権は欧米諸国との関係改善と中国との二国間協力に本腰をいれ,いくつかの実務的な外交課題に解決策を見いだした。欧米諸国が注視してきたタイ国内の政治活動抑制やメディア統制については,政権の強硬路線が変わることはなかったものの,アメリカのトランプ大統領との首脳会談が実現し,難民問題や人身取引・外国人労働者問題などに関する法整備を進めることにより,民政復帰をにらんだ欧米・アジア諸国との関係改善に意欲的な姿勢が示された。

欧米諸国・国際機関との関係改善:人身取引,違法漁業問題への対応欧米諸国や国連機関は,2014年の軍クーデタ以降,タイ国内の難民の扱いや人身取引問題,違法・無報告・無規制(Illegal, Unreported, Unregulated: IUU)漁業問題,政治的自由の抑圧等に対して懸念を表明してきた。しかし,2016~2017年にタイ側の取り組みが進み,北朝鮮情勢をめぐってタイからも協力を得る必要性が浮上したことから,欧米諸国の側から外交関係修復に向けた働きかけが相次ぎ,関係は正常化に一歩近づいた。

タイ政府は,国内に約10万人いるとされる難民の問題に対応するため,1月10日の閣議で「不法移民と難民への対応に関するコミットメント」を決議し,難民のスクリーニングを行う方針を発表した。国連難民高等弁務官事務所は,これを難民・不法移民の保護と合法化につながる措置として評価し,7月に決議の履行を政府に促した。

また2014年クーデタ以来,軍による暫定政権との政治関係を停止してきたEUは,注視していた人身取引問題に絡む違法漁業問題でタイ政府が違反者への罰金引き上げ,操業許可取り消し措置をとったことを評価し,水産物禁輸措置(レッドカード)の発動を避けた。さらに12月11日のEU外相会議で政治関係を停止する方針を変え,タイ・EU間のFTA交渉準備が再開される運びになった。

アメリカとの関係は,6月末まで米国務省「人身取引報告書」(TIP報告書)にてタイが第2段階(要監視)扱いに留められるなど,上半期は膠着状態にあった。しかし,北朝鮮情勢の緊迫化を受けて10月にトランプ大統領とプラユット首相の会談が実現してから好転の兆しをみせた。12月には米通商代表部(USTR)が知的財産権に対する対外制裁スペシャル301条監督国リストからタイを外すなど,関係修復に向けた重要な転換期にある。

このほか,タイは2015年6月から国際民間航空機関(ICAO)により空港・航空会社の安全管理体制に重大な懸念がある国に指定され,タイ航空業界は国際線の新規就航・増便などの制限を受けてきた。政府は,航空会社に航空運送許可の再取得を義務づけることで改革を促し,条件を満たさない航空会社に国際線の運行を停止するなどの措置をとった。その結果,同指定も10月に解除された。

ASEAN諸国との関係緊密化近隣のASEAN諸国との関係は,2015年12月末のASEAN経済共同体(AEC)の発足後,経済統合や協力に向けた地ならしが続けられた。域内の経済関係が緊密化するとともに,二国間の懸案事項にもいくつかの解決策がとられた。

とりわけ重要なのは,近隣のミャンマー,ラオス,カンボジアとの懸案事項であった不法労働者問題への対応策として,タイ政府が6月23日に外国人就労管理の緊急勅令を施行したことである。とくにタイ国内に250万~500万人(うち正規労働者は200万人)いると推計されるミャンマー人労働者について,7月7日にミャンマーとタイのそれぞれの労働省が移民労働協定を締結するなど,協力関係が進展しつつある(「経済」の項を参照)。このほか,タイ・インドネシア・マレーシアの中央銀行が3カ国通貨の相互決済枠の運用を取り決め(12月11日),9月7日には,カンボジアで両国首相そろっての合同閣議を開催して二重課税防止協定等を締結するなど,近隣諸国の関係緊密化を印象づけた。

ASEAN(とくにベトナム)と中国の間でかねて係争状態になっている南シナ海問題では,タイは2016年から中国寄りの意見を表明してきた。2017年にはフィリピンも中国との融和に方針を切り替えたことから,今後,ASEAN加盟国間の意思決定は,ASEAN議長を務めるシンガポールと各国間の協議によってその行方が定められる。

深まる中国との協力関係タイは,経済面で日タイ間の協力関係を維持し,安全保障面でも伝統的に特定の国に偏らない全方位にわたるバランス外交を取り結んできた。しかし,オバマ政権時代のアメリカが,タイへの武器売却等に制裁措置をとったことも手伝って,近年はタイの軍事政権をいち早く承認した中国と,急接近ともいえる関係を築きつつある。4月には閣議が中国製戦車10両の購入予算を承認し,海軍に中国製潜水艦の購入を認めたほか,国防省がタイ国内に中国製武器の整備施設を建設する方針を決めている。経済協力分野でもっともダイナミックな動きがあったのは,タイ=中国間の高速鉄道網整備計画である。バンコク=ナコンラーチャシーマー間の鉄道建設計画では,2016年からタイ・中国間の意思決定の迷走が報道されてきたが,プラユット首相が2017年2月にタイ国鉄公社の人事を刷新し,6月15日にはNCPO議長令30/2560号を発動して契約・入札手続きの簡素化,中国人エンジニアの職業免許問題等を解決した。トップダウンで計画手続きのスピードアップを図った結果,12月21日には,首相列席の下ようやく同計画の起工式にこぎつけた。

同時にタイは,軍事面で米軍との共同演習を続けており,北朝鮮情勢の緊迫に際してアメリカや欧米諸国,日本に協力する姿勢をみせている。タイ・中国間の軍事協力関係がより一層深化するなか,欧米諸国や日本との外交・経済関係をどのように維持していくのか,タイのバランス外交の行方が注目される。

(船津)

2018年5月,プラユット首相率いる軍政は5年目に入る。プラユット首相が国民に選挙政治への疑念を問う動きをみせるなか,2018年2月末に総選挙の実施時期が延期され,政党政治家側は,軍政の対応に不満を噴出させた。対するプラユット首相は,汚職対策と国家構造改革に取り組む政権の姿勢を前面に打ち出し,長引く暫定政権の存在理由を国民に訴えかけた。国際社会から公約を履行できるか否かが注視されるなか,2018年のタイでは,引き続き総選挙の時期,首相選任をめぐる軍と既存政党との駆け引きが最大の焦点になるであろう。2006年9月クーデタ以降,タックシン派と反タックシン派に分断され,政治的安定を欠いたタイ社会で,どのように政治・経済の安定と民主政治の折り合いをつけていくかという課題が待ち受けている。

経済面では,成長軌道に乗りつつある経済を失速させないよう,好調なサービスや物品輸出関連業の振興を図り,2017年にてこ入れした消費支出など景気動向を確かなものにしていく必要がある。また運輸・交通インフラの整備計画も進みはじめ,2018年は,景気浮揚に必要な材料がそろっている。ただし,暫定政権が掲げる産業構造の高度化や民間投資の促進は,いずれも政府の調整能力が問われる課題であり,長期的政策としての有効性を見極める必要があろう。

外交面では,総選挙の延期による政治的な不透明性が,海外からのリスク算定や投資に与える影響を見定めることが重要であろう。また安全保障と経済協力において急接近している中国との関係の行方も,アメリカ・日本・ASEAN諸国とのバランスをとるうえで重要な外交課題として注目される。

(船津:新領域研究センター主任研究員)(今泉:新領域研究センター上席主任調査研究員)

| 1月 | |

| 4日 | プラユット首相,民政移管にむけて行程表の変更はないと言明。 |

| 9日 | マハー・ワチラロンコーン国王,新憲法案の摂政に関する一部条項修正について枢密院を通じて提案。 |

| 10日 | 閣議,不法移民と難民問題に関する政府コミットメントを決議。 |

| 11日 | 商務相,南部の洪水被害額を見積もり,幹線道路の浸水19本,産業の損失約4万3000事業者,推計1000億バーツ規模と発表。 |

| 16日 | 国民和解委員会プラウィット副首相,集会制限を残したまま民政復帰の合意提案を行う方針を説明。 |

| 17日 | プラユット首相,東部経済回廊(EEC)開発について国家平和秩序維持評議会(NCPO)議長令2/2560号を発令。EEC政策委員会,事務局ほかを設置。 |

| 25日 | 世界176カ国の2016年腐敗認識指数,タイは前年76位から101位に転落。 |

| 25日 | 財務省財政局,無所得者が対象の高齢者手当を100バーツ増額する予定を公表。 |

| 29日 | 国家改革推進会議(NRSA)が提案した報道従事者法案について報道関係30団体が反対声明を発表。 |

| 2月 | |

| 1日 | 法務省,アメリカ・ロールスロイス社によるタイ航空への不正工作疑惑について調査を開始。 |

| 2日 | プラユット首相,国家和解準備委員会の33人を指名。 |

| 6日 | アピサック財務相,国庫残高の低下に関する財政悪化の懸念を否定。財源不足はなく一時的な低下と説明。 |

| 8日 | 国防省,2020年までに国内の不法移民労働者を合法化し,労働者登録する方針を発表。 |

| 8日 | タイ投資委員会(BOI),ターゲット産業誘致のため,法人所得税の10年間免除と1~3年間の追加優遇策を決定。 |

| 12日 | 国王が第20代大僧正(仏教組織サンガの最高権威者)を任命。 |

| 13日 | 商務相,大規模店舗の管理と零細商店の保護・振興を目的に,小売・卸売業法案の提出を提案。 |

| 14日 | 「仏暦2560年ターゲット産業に対する国家競争力強化法」施行。 |

| 14日 | プラウィット副首相主導の「和解のための対話」,第1回目開催。 |

| 15日 | BOI,バンコク・ムアントンタニで「タイの機会:タイランド4.0への鍵」セミナーを開催。首相がタイランド4.0構想を説明。 |

| 16日 | 軍・捜査当局,貯蓄組合資金の横領疑惑がかかるタマチャヨー前住職の身柄確保のため,パトゥムターニー県タマカーイ寺に立ち入り,封鎖。 |

| 17日 | プラユット首相,憲法起草委員会(CDC)が再修正した憲法を国王に奏上。 |

| 20日 | 臨時閣議,50億バーツ超の国の公共事業に際して国際競争入札の実施を義務づけ。 |

| 3月 | |

| 3日 | 歳入法典に基づく勅令施行。60歳以上の高齢者雇用への経費控除を認める。 |

| 5日 | 日本の天皇・皇后,プーミポン前国王弔問のためタイを訪問(~6日)。 |

| 14日 | 閣議,タックシン元首相の2006年SHINコーポレーション株式売却について,160億バーツの課税と督促を行う方針を決定。 |

| 18日 | 会計検査委員会,政治家113人の税金申告漏れに関する資料を国税局に提出。 |

| 20日 | プラウィット副首相,国民的和解案を6月までに作成・公表する予定を報告。 |

| 20日 | フィリピンのドゥテルテ大統領,タイ公式訪問。21日に首脳会談,二国間協力覚書に署名調印(~22日)。 |

| 21日 | 政府,物品税修正案を承認。 |

| 29日 | 汚職・不正行為事件刑事裁判所,タイ観光協会元総裁チュタマート・シリワン氏に禁錮刑50年,娘に44年の有罪判決。 |

| 4月 | |

| 5日 | 改正道路交通法を施行。車両の搭乗者全員にシートベルト着用を義務化。 |

| 6日 | マハー・ワチラロンコーン国王,新憲法に署名。「仏暦2560年(西暦2017年)タイ王国憲法」公布。 |

| 11日 | 閣議,中国製戦車10両を購入するため20億バーツの予算を承認。 |

| 14日 | ラーマ五世王騎馬像近くに埋められていた立憲革命記念の人民党顕彰プレートの消失について報道される。 |

| 24日 | 国防省コンチープ報道官,国内に中国製武器の整備施設を建設する方針を報告。海軍の中国製潜水艦購入も承認。 |

| 25日 | NRSAメディア改革小委員会,報道従事者法案修正を提案。 |

| 30日 | プラユット首相,アメリカのトランプ大統領と電話会談。北朝鮮の核ミサイル開発問題等について話し合い。 |

| 5月 | |

| 1日 | NRSA,報道従事者法案を修正。報道従事者を免許制にする項目等を取り下げて法案承認。 |

| 16日 | 国立劇場前で爆弾事件。 |

| 22日 | ASEANプラス6の経済閣僚会議をベトナム・ハノイで開催(~24日)。 |

| 22日 | プラモンクットグラオ陸軍病院で時限爆弾による爆破事件。25人が負傷。 |

| 26日 | 政府,暫定憲法第44条に基づきEECにおける官民連携事業の手続き期間の短縮措置を官報に公示。 |

| 26日 | プラユット首相,定例の国民向けテレビ番組で,選挙政治についての4項目の問いを国民に投げかけ。 |

| 28日 | 民主党元党首ピチャイ・ラッタクン氏,次回総選挙で軍に対抗するため,民主党・タイ貢献党を含む主要4政党による連立構想の訴え。 |

| 6月 | |

| 3日 | NRSAワンチャイ議員,総選挙にむけて軍政と反タックシン派政党の連立を呼びかけ。 |

| 4日 | NCPO,国民的和解を推進する対話について,結果の要約を報告。 |

| 4日 | ソムキット副首相,日本訪問。日系企業にEEC投資を呼びかけ。7日に安部首相と会談(~8日)。 |

| 15日 | タイ・中国共同開発のバンコク=ナコンラーチャシーマー高速鉄道計画の実施を加速するため,NCPO議長令30/2560号を発令。 |

| 22日 | 国家立法会議(NLA),「国家戦略法」を可決。 |

| 22日 | バンコク都バンナー地区チャロン・ポカパン・フーズ(CPF)工場の排水処理場で死者5人の事故発生。同工場は26日から30日間の操業停止。 |

| 23日 | 外国人就労管理に関する緊急勅令施行。雇用主に,外国人労働者の正規の労働許可証取得と福利厚生提供を義務づけ。 |

| 27日 | アメリカ国務省,人身取引報告書発表。 |

| 27日 | プラユット首相,警察改革委員会の人選の終了を報告。 |

| 29日 | インラック前首相,籾米担保融資政策で生じた国庫への損害5000億バーツをめぐる賠償責任の最高裁公判に出廷。 |

| 7月 | |

| 5日 | NCPO議長令33/2560号発令。外国人就労登録に関する罰則の開始日を延長。 |

| 6日 | エネルギー政策監督委員会,石化石油ガス(LPG)小売価格の自由化を決定(8月1日実施)。 |

| 7日 | ミャンマー労働省とタイ労働省,タイへの移民労働に関する協定を締結。 |

| 11日 | 閣議,タイ=中国間高速鉄道建設計画のバンコク=ナコンラーチャシーマー区間について1兆7904億バーツで実施する最終案を承認。 |

| 12日 | 政府,10年間の長期滞在ビザと医療目的の入国ビザ延長を認める方針を発表。 |

| 13日 | NLA,憲法付属法である政治職刑事訴訟法案と選挙委員会法案を可決。 |

| 17日 | 政府,国民的和解案10項目を発表。意見聴取のステージを設置(~20日)。 |

| 8月 | |

| 1日 | 2017年憲法に基づく国家戦略法と国家改革推進法,施行。 |

| 3日 | アメリカのティラーソン国務長官,タイ公式訪問。 |

| 3日 | NLA,憲法付属法である政党法案を修正して可決。 |

| 8日 | 内務省災害防止軽減局,7月5日~8月7日の洪水被害について44県,約180万人に及ぶことを報告。 |

| 11日 | 香港特別行政区の林鄭月娥行政長官,タイ公式訪問。 |

| 15日 | 閣議,国家改革委員会を構成する11分野の委員人事を承認。 |

| 15日 | 閣議,石油・ガス鉱区第21次入札のため,生産物分与契約方式を導入したエネルギー省令案を原則として認可。 |

| 18日 | プラユット首相,定例の国民向け番組で,20年後のタイを世界10位以内の国際競争力をもつ国にするとの目標を示す。 |

| 25日 | インラック前首相,籾米担保融資政策における職務怠慢の罪を問う最高裁公判を欠席。事前の国外逃亡が発覚。 |

| 9月 | |

| 1日 | 改正労働保護法施行。定年退職と定年退職者への手当支給を規定。 |

| 4日 | プラユット首相,BRICS定例会議出席のため訪中(厦門,~5日)。タイ=中国間高速鉄道事業の契約に調印し,10月着工を確認。 |

| 7日 | プラユット首相,カンボジア公式訪問。カンボジアのフン・セン首相と合同閣議を開催。二重課税防止協定を締結。 |

| 11日 | 日本の経済産業相と経済使節団,日タイ修好130周年記念の一環でタイ訪問。 |

| 17日 | ドーン外相,第72回国連総会出席のため訪米(~24日)。 |

| 27日 | 最高裁判所,籾米担保融資政策における不正を放置した罪で,逃亡中のインラック前首相に禁錮5年の実刑判決。 |

| 10月 | |

| 1日 | 政府,国民福祉カードを導入し年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人に配布。 |

| 2日 | プラユット首相,トランプ大統領との会談(3日)のため訪米(~4日)。 |

| 8日 | 憲法付属法である政党法,施行。 |

| 9日 | 運輸省,国際民間航空機関(ICAO)による航空安全の懸念を示すレッドフラッグ(2015年6月~)が解除されたことを報告。 |

| 16日 | タイ国コメ輸出業者協会,商務省の要請により東北タイ稲作農家に1ライ当たり200バーツの収穫助成金拠出を発表。 |

| 25日 | プーミポン前国王の葬儀関連儀式始まる(~29日)。26日に王宮前広場にて葬儀。40カ国以上の元首,王族,外交団が参列。 |

| 25日 | 首相,EECの旧都市計画案を無効化し,新案の策定を可能にするためNCPO議長令47/2560号を発令。 |

| 31日 | 外務省,国外逃亡中の前インラック首相のパスポートの失効を発表。 |

| 31日 | 世界銀行報告書,タイの中小企業投資に対する利便性を評価し,タイのビジネス環境を190カ国中26位に位置づけ。 |

| 11月 | |

| 1日 | シリチャイ労働大臣,首相の人事介入をきっかけに辞意表明。2日告示。 |

| 7日 | 閣議,ASEAN・香港間のFTA協定への署名を決定。 |

| 8日 | 首相,選挙に関する新たな6項目の問いを国民に投げかけ。 |

| 8日 | 首相・外相・商務相,第25回APEC会議出席のため,ベトナム訪問(ダナン,~11日)。 |

| 8日 | 中銀の金融政策委員会,政策金利を年1.5%に据え置き。 |

| 8日 | アユタヤ県でワゴン車転倒事故。日本人観光客4人の死亡。 |

| 11日 | 政府,景気刺激策として年末のショッピング減税を実施(~12月末)。 |

| 13日 | 首相,第31回ASEANサミット出席のため,フィリピン訪問(マニラ,~14日)。同日第9回メコン・日本サミットに出席。 |

| 19日 | 閣議,中小企業の支援強化策として2400億バーツの長期低利融資の導入を決定。 |

| 19日 | タイ証券取引所(SET)株価指数,一時1736.83ポイントまで上昇し24年ぶりの高値を記録。 |

| 24日 | 第5次プラユット政権,発足。 |

| 27日 | ソンクラー石炭火力発電所建設に反対する住民グループ,警官隊と衝突。政治集会禁止令違反で16人が逮捕される。 |

| 28日 | ソンクラーでの移動閣議。南部開発につながる運輸インフラ計画等を了承。 |

| 30日 | NLA,下院議員選挙法案と上院議員選任法案を承認。 |

| 30日 | プラユット首相,第5次プラユット政権の新閣僚とともに国王前で宣誓式。 |

| 12月 | |

| 4日 | 閣議,外国人就労管理に関する緊急勅令の修正案(罰則の軽減)を原則了承し,砂糖価格の自由化に関する法規を決定。 |

| 6日 | プラウィット副首相に資産虚偽報告疑惑発生。官邸前のテレビ報道で300万バーツ相当の高級腕時計・ダイヤ指輪の着用を撮影され,国家汚職防止委員会が調査を開始。 |

| 11日 | タイ・インドネシア・マレーシアの中銀,3カ国通貨の相互決済枠の運用開始(2018年1月~)を発表。 |

| 12日 | 外務省,11日の欧州連合(EU)外相会議が決めたタイ・EU間のFTA交渉再開に歓迎の意を表明。 |

| 14日 | 日本の国土交通省,バンコク=チェンマイ間高速鉄道事業の最終報告書をタイ運輸省に提出。 |

| 14日 | アメリカ国務省の北朝鮮政策特別代表ジョセフ・ユン氏,来訪。 |

| 15日 | 外相,第3回メコン-ランツァン協力外相会議に出席のため訪中(雲南)。 |

| 15日 | アメリカ通商代表部(USTR),知的財産権に対する対外制裁スペシャル301条監督国リストからタイを外すことを報告。 |

| 18日 | 財務省,新たな土地・建物税の評価基準となる公定地価を公表。 |

| 18日 | BOI,EEC特別経済区の対象業種を決定。投資優遇策を適用。 |

| 18日 | 憲法擁護協会のシースワン代表,プラウィット副首相の資産隠し疑惑で,副首相の職務停止処分を要求。 |

| 21日 | タイ=中国間高速鉄道計画,起工式。 |

| 21日 | タイ電話公社(TOT),2万4700村を含む全国のナショナル・ブロードバンド・ネットワークの敷設工事の完了を報告。 |

| 21日 | タイ観光公団(TAT),今年の外国人観光客数が3400万人を突破したことを報告。 |

| 22日 | 首相,NCPOの許可を得た政党に部分的活動の自由を認めるNCPO 議長令を発令。 |

| 28日 | タイ国新聞報道関係者協会,年次会議を開催。2017年の政府によるメディア監視を批判。 |

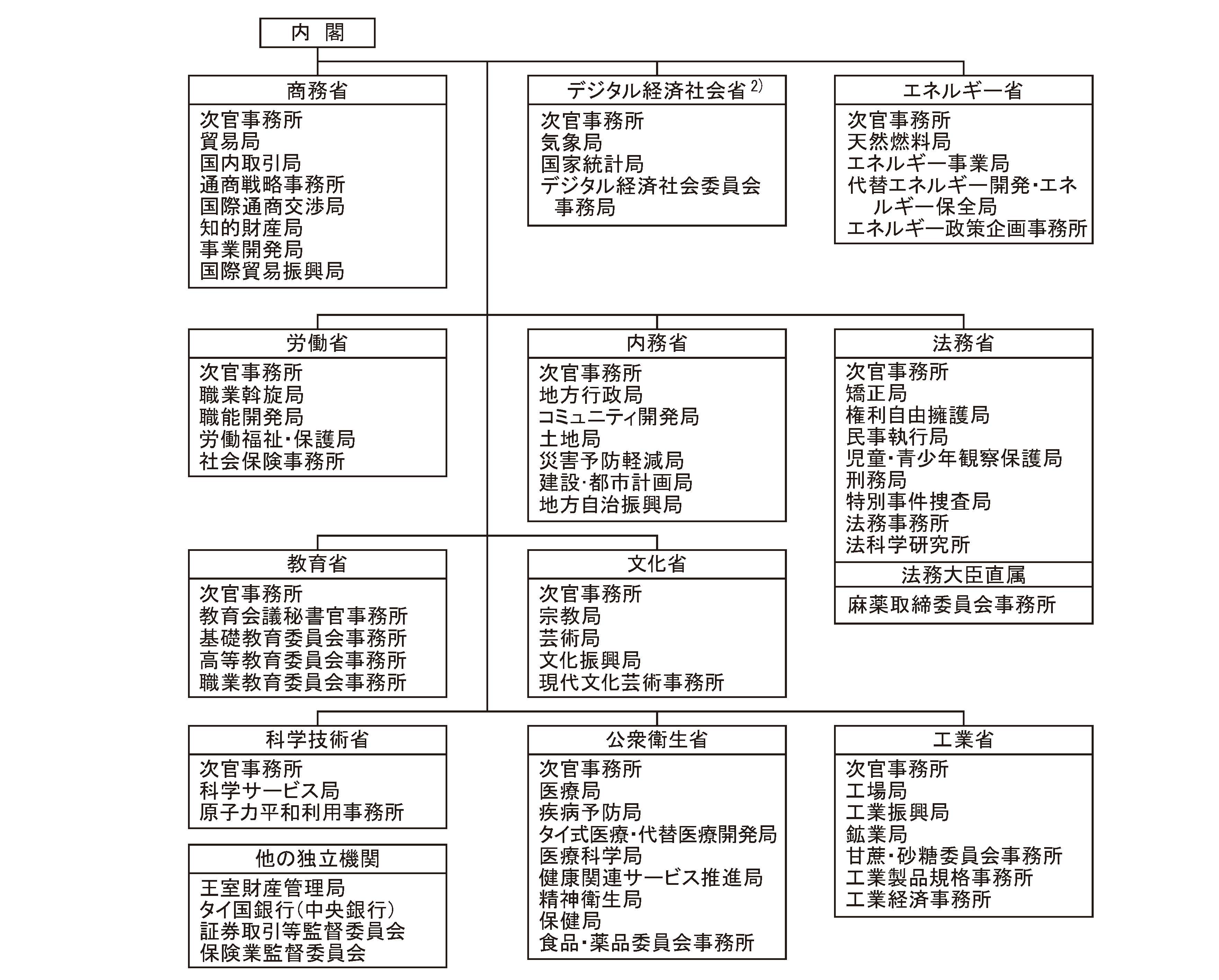

(注)各省の大臣官房は省略。 1)2016年10月6日に改組。 2)2016年9月16日に改組。

(出所)NCPO命令,官報などにより船津作成。

(注)各省の大臣官房は省略。 1)2016年10月6日に改組。 2)2016年9月16日に改組。

(出所)NCPO命令,官報などにより船津作成。

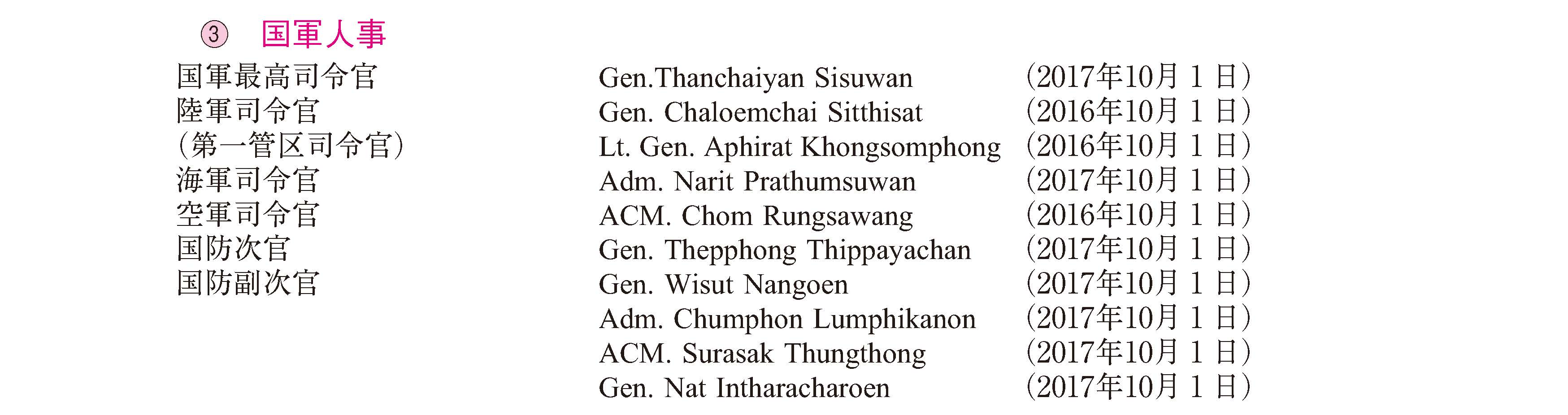

(注) *2017年11月24日に異動。カッコ内は軍・警察における階級。

(出所) 官報を参照。

(注) カッコ内は任命日。

(注) カッコ内は任命日。

(出所) 官報および警察ウェブサイト。

(出所)タイ中央銀行(http://www.bot.or.th/)。

(注) 暫定値。

(出所) 国家経済社会開発委員会事務局(http://www.nesdb.go.th/)。

(注) いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべてのGDP 統計を固定 基準年方式から連鎖方式に変更した。

(出所) 表2に同じ。

(注) 1)EU は28カ国の合計値(クロアチア含む)。CLMV はカンボジア,ラオス,ミャンマー,ベト ナムの合計値。

(出所) 表1に同じ。

(注) 1)2016年,2017年は暫定値。

(出所) 表1に同じ。