2018 年 2018 巻 p. 3-6

2018 年 2018 巻 p. 3-6

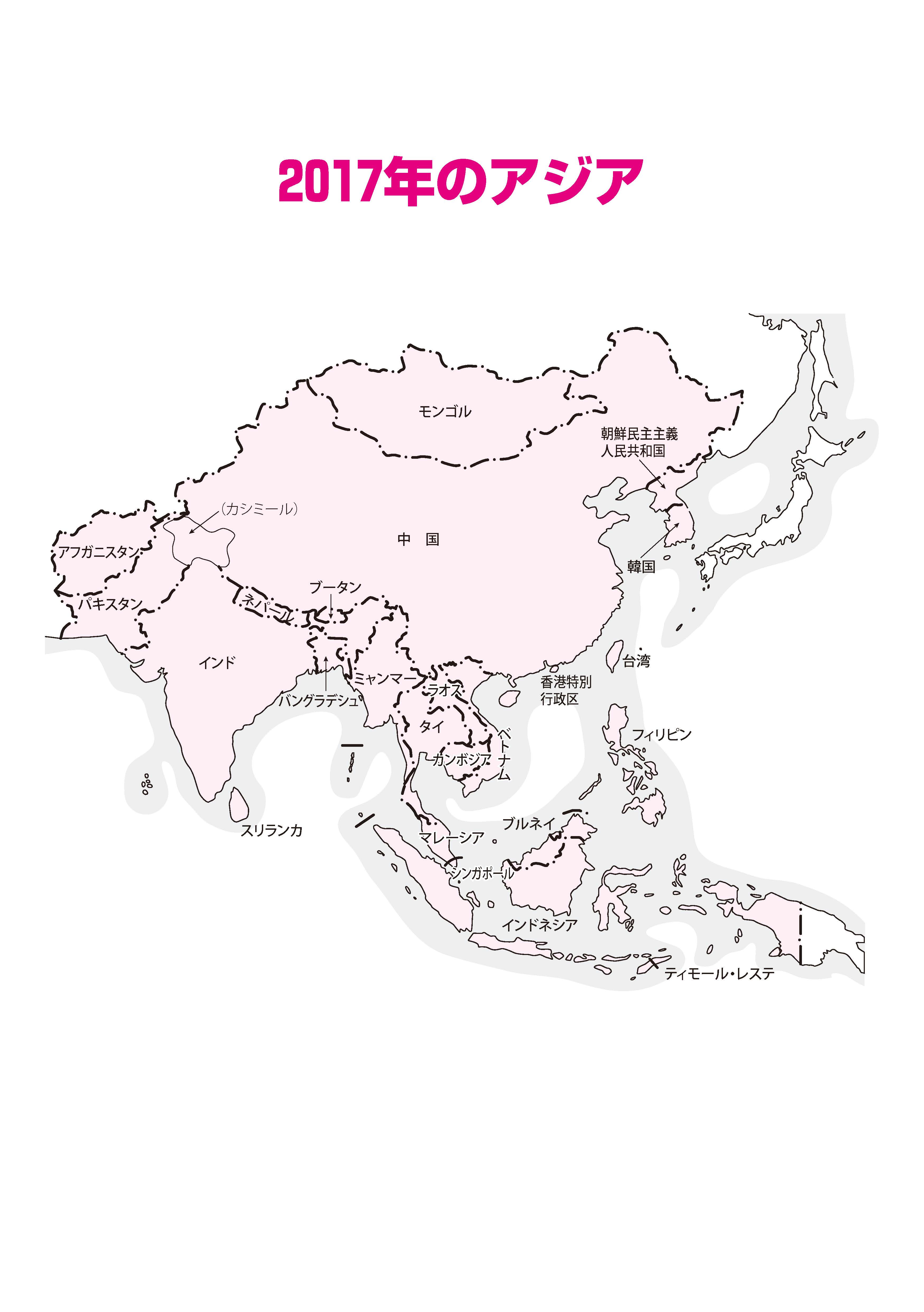

香港(2月),ティモール・レステ(3月),韓国(5月),インド(7月),シンガ ポール(8月)ではそれぞれ行政長官や大統領の選出が行われ,順当な候補者が引き継いだ。大統領選挙はモンゴル(6月)でも行われ,決選投票が行われ野党候補が当選した。国政レベルの選挙が行われたのはネパールとティモール・レステで,ネパールでは新憲法下で初となる地方選挙と代表議会(下院)選挙で左派連合が勝利した。ティモール・レステでは選挙後の組閣に失敗し2018年に再選挙となった。パキスタンでは,シャリーフ首相が議員資格なしとの最高裁判決を受けて辞任し交代した。

2016年に続き複数の国で汚職対策がとられた。与党内部の引き締めや野党の弱体化をねらった政治構造改革の一環と思われる。中国では法治の促進,環境問題の改善,退役軍人の管理と並んで汚職問題が重要な課題と位置づけられ,摘発が継続した。習近平政権の第2期でもこの傾向は続く見込みだ。ベトナムではグエン・フー・チョン党書記長が強力な反汚職キャンペーンを実施し,党・国家幹部らも対象となった。ラオスでも全党規模の反汚職キャンペーンが実施され,汚職に関する情報の公開も進んだ。軍政が続くタイでも汚職対策と国家構造改革に取り組む政権の姿勢を前面に打ち出し,長引く暫定政権の存在理由を国民に訴えた。マレーシアでも2017年は汚職対策庁による与野党関係者の汚職摘発が目立った。総選挙が間近に迫るタイミングで,野党指導者の過去について責任を追及する動きがみられた。

反汚職対策とともに言論の自由に対する抑圧もみられた。中国ではインターネットを中心とする言論統制・人権活動家などオピニオンリーダーへの締め付けが強化された。香港,タイでも集会禁止令違反による住民や知識人の逮捕が続いた。シンガポールでも制約が強化されたと批判が起きている。ミャンマーでSNSなどでのウェブ上での発言が,法律に違反したとして告訴・逮捕に至る事件が頻発した。カンボジアでは政府によるメディアやNGOの閉鎖が相次いだ。

度重なるミサイル発射・大陸間弾道ミサイル(ICBM)の実験を行った北朝鮮に対して日本やアメリカは国際社会に制裁など強硬な姿勢を求め,中国・ロシアは比較的穏健な対応を求めた。韓国は対北融和を掲げた結果,日米中との関係は不安定な朝鮮半島情勢の影響を強く受けることとなった。ASEAN関係諸国はすべて北朝鮮と国交があり,北朝鮮からの出稼ぎ労働者の外貨獲得先になっているダミー会社もあるなど北朝鮮への制裁の「抜け穴」になっているという指摘もなされており,ASEANは独自のバランスをとった対応を迫られた。モンゴルは2017年も朝鮮半島問題で仲介者としての役割をアピールした。ただし核実験・ミサイル発射問題に対しては,国際社会とともに非難する立場をとった。このほか,タイ,ベトナム,マレーシア,インドなども日米に協力する姿勢をみせた。マレーシアではとくに金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄にあたる金正男がクアラルンプールの空港で殺害された事件後,北朝鮮側の事件に対する強硬な対応により両国関係は緊張状態となった。

カンボジア,ミャンマー,バングラデシュで7%以上のGDP成長率を実現した。それに次ぐ6%台の経済成長率を達成したのは,中国,ベトナム,ラオス,フィリピン,インド,ネパールである。パキスタンの成長率は5.3%であったが,ネパールとともにこの10年で最高の伸びを記録した。高成長率は,中国およびフィリピンのほかはCLMV諸国と南アジアに集中している。

2017年の経済成長をけん引したのは外需およびインフラ建設であった。インドネシアで高速道路,道路,橋,ダム,空港などの建設が進んだ。パキスタンでは「一帯一路」構想に関連する中国・パキスタン経済回廊構想(CPEC)の下で発電所や道路の建設が行われた。アフガニスタンでも道路,水道,電力の開発が進んだ。台湾,タイ,フィリピンなどの比較的開発が進んだ国・地域でも政府主導の経済インフラ開発が長期目標に組み込まれた。アジア諸国ではまだまだ基礎的なインフラ開発による経済成長の余地がありそうだ。

多くの国で前年を上回るか,下回ったとしても5~6%の経済成長を達成したなかで前年に比してもっとも経済が停滞した国はスリランカで,天候不順による農業の不振,政治状況の混乱,予算不足によるインフラ建設の中断などが原因として挙げられる。

シンガポールでは2014年から「スマート国家構想」を打ち出し,高付加価値創造型産業を推進していた。同様の動きはアジア各国に広がり,近年は中国でシェアリング・エコノミーの成長,フィンテックを活用した電子決裁システム,新エネルギー車の開発が著しく進んだ。インドネシアなどでも配車アプリの定着やフィンテックの広がりなど活発な動きがみられる。ベトナムでは第4次産業革命(製造・流通工程を人口知能[AI]やインターネット技術の導入によりデジタル化しようという動き)が始まりそうだ。タイの「タイランド4.0」計画では経済社会のデジタル化に即した新産業を育成することを目指している。またインドでは農村の電化やインターネットで全国農村市場の情報を共有する計画が進められている。

このほかフィリピン,インドでは税制改革が行われ,韓国では民生重視の政策の下,雇用の拡大とセットで最低賃金が議論された。堅調な成長率を維持しているカンボジア,タイ,マレーシア,ミャンマーなどでも最低賃金の引き上げが議論された。

欧米で移民は選挙の争点となったが,アジアでも人の移動は各国で取り上げられた。11月のASEAN首脳会議で「移民労働者の権利の保護と促進についてのASEANコンセンサス」が採択された。これは加盟国に,東南アジア地域における移民労働者に対して,社会的保護,法律へのアクセス,公正で人間らしい扱い,ヘルスケアを保証し強化するように求めるものである。特徴としては,労働者本人だけではなく家族の保護や不法移民労働者への保護も射程に収めていることが挙げられる。ただ,これらを実施するのは簡単ではない。2017年には受け入れ国で問題に対応すべく制度変更がなされた。たとえばタイでは移民労働者の就労許可手続きの厳格化,移民労働者の保護強化を目的に,外国人就労管理緊急勅令を制定した。マレーシアでは外国人労働者の人頭税の雇用者負担への変更,雇用保険制度法案の可決などがあった。しかし,結果的に労働者不足や雇用者負担増の懸念を招き,国内経済に少なからぬ混乱が生じた。この問題で先行するシンガポールは,外国人労働者を制限しつつ国内労働者の技能・生産性向上に取り組んできたが,短期的には分野によっては雇用枠を柔軟化をせざるをえない状況にある。

これに影響を受けるのが送り出し国であるフィリピン,インドネシア,カンボジア,ラオス,ミャンマー,ネパールなどである。ラオスではタイから帰国する労働者の再就労先の確保も課題となっている。ネパールでは海外出稼ぎ労働者への社会保障政策が打ち出された。

アジアよりも中東へ多くの労働者を送り出しているバングラデシュ,パキスタン,スリランカなど南アジア諸国では,中東情勢の不安定さにより送金額は減少している。ただし,ネパールに関しては,出稼ぎ労働者数の増加により送金額は前年よりも増加した。

ロヒンギャ難民問題は,2017年に深刻化した。受け入れ国のバングラデシュには60万~70万人という大量の難民が短期間に押し寄せた。ASEANのなかでは意見が割れたが,イスラーム教徒がマジョリティであるマレーシアとインドネシアはロヒンギャ難民のおかれた非人道的状況についてミャンマー政府を批判した。

このほかアジア地域におけるイスラーム過激派のテロに対する懸念も共有され,共同パトロールが行われることとなった。

2017年に行われた選挙は順当な結果に落ち着いた国が多かった。2018年にはマレーシア,アフガニスタン,カンボジア,パキスタン,インド,バングラデシュなど各国で国政レベルの選挙が予定されており,それに向けた与野党の攻防が激しさを増しそうである。近年,選挙監視団などの派遣もあり選挙自体が暴力化する傾向は薄まりつつあるが,ポピュリスト的経済・福祉政策,選挙対策としての人種差別や過激な宗教思想を振りかざす動きなどに注目する必要がある。

(地域研究センター研究グループ長)